一般社団法人 終活協議会/想いコーポレーショングループ

一般社団法人 終活協議会 / 想いコーポレーショングループは、当会が運営する終活ガイド資格検定2級、3級資格取得者1,005名を対象に、終活に関するアンケート形式の意識調査を実施しました。

生前の身元保証から死後事務まで、終活に関するトータルサポートを提供する一般社団法人 終活協議会 / 想いコーポレーショングループは、10〜90代の男女1,005名を対象に、「デジタル終活」に関するアンケート形式の意識調査を実施しました。本調査は、近頃耳にする機会が増えてきた「デジタル終活」についての意識・行動を把握するために行いました。本調査結果は、デジタルツールが加速度的に増えていく現代において、終活との新たな向き合い方を模索するキッカケとしてご活用いただけるものとなっています。

-

調査トピックス

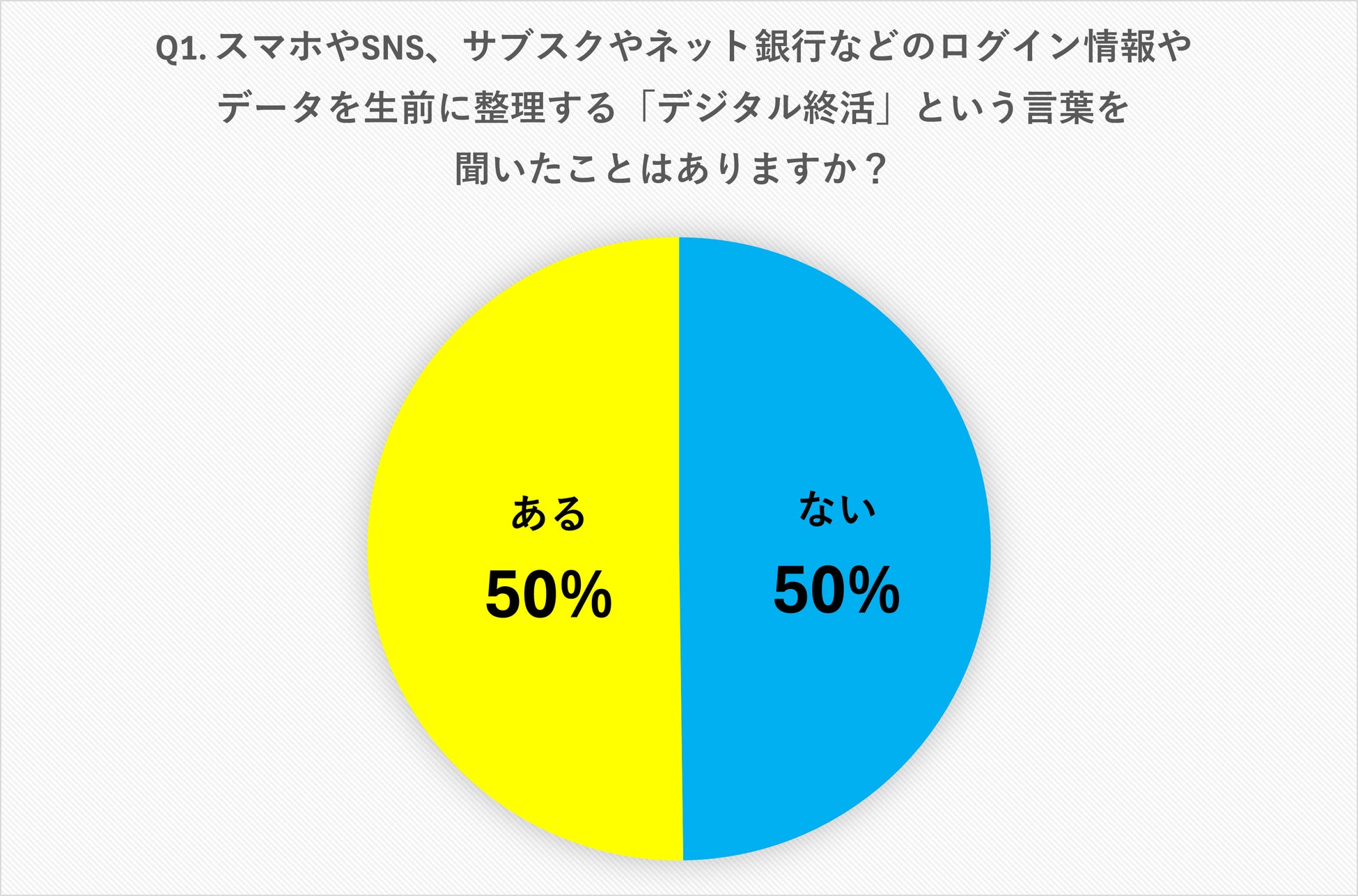

Q1. スマホやSNS、サブスクやネット銀行などのログイン情報やデータを生前に整理する「デジタル終活」という言葉を聞いたことはありますか?

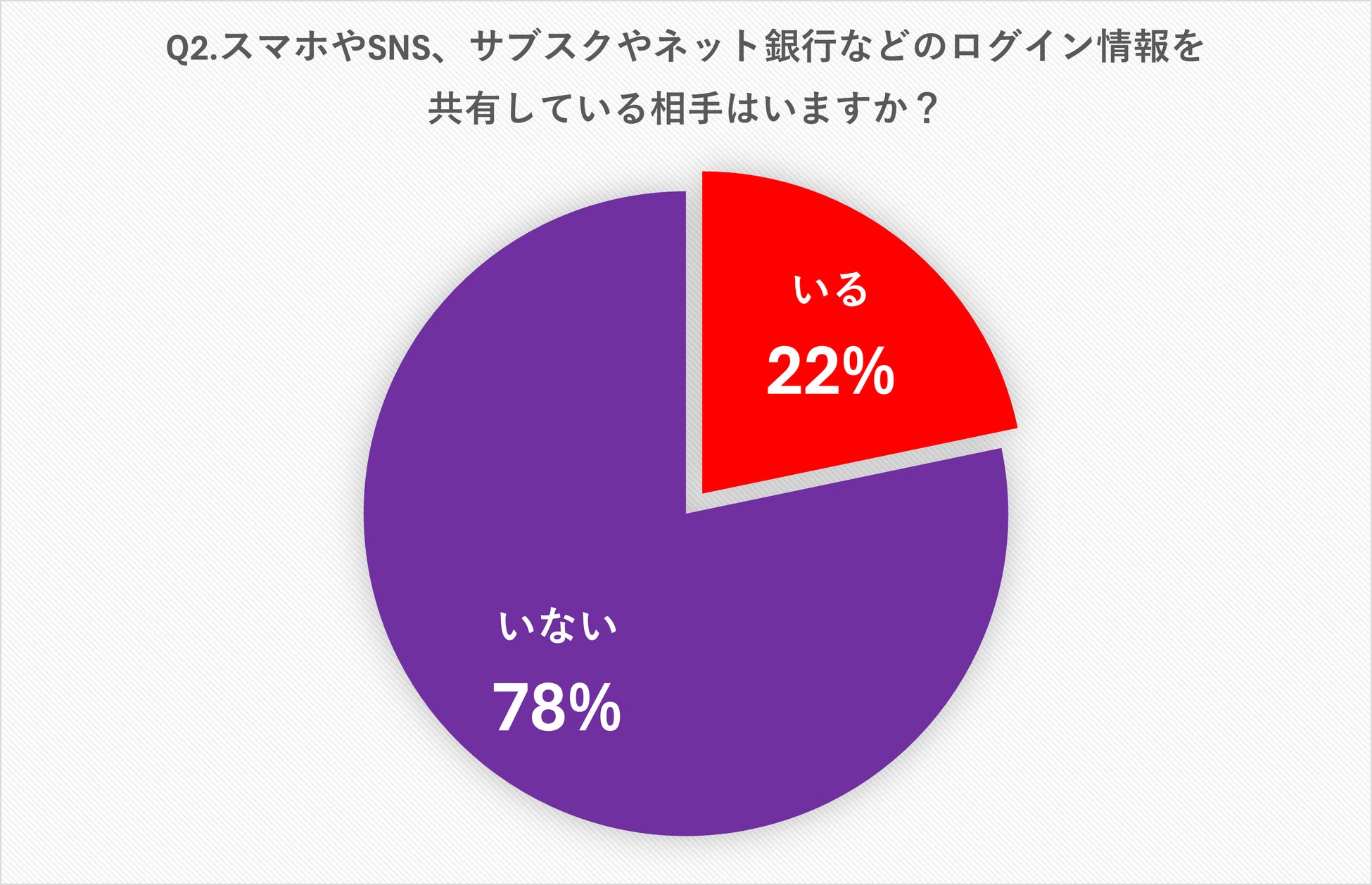

Q2.スマホやSNS、サブスクやネット銀行などのログイン情報を共有している相手はいますか?

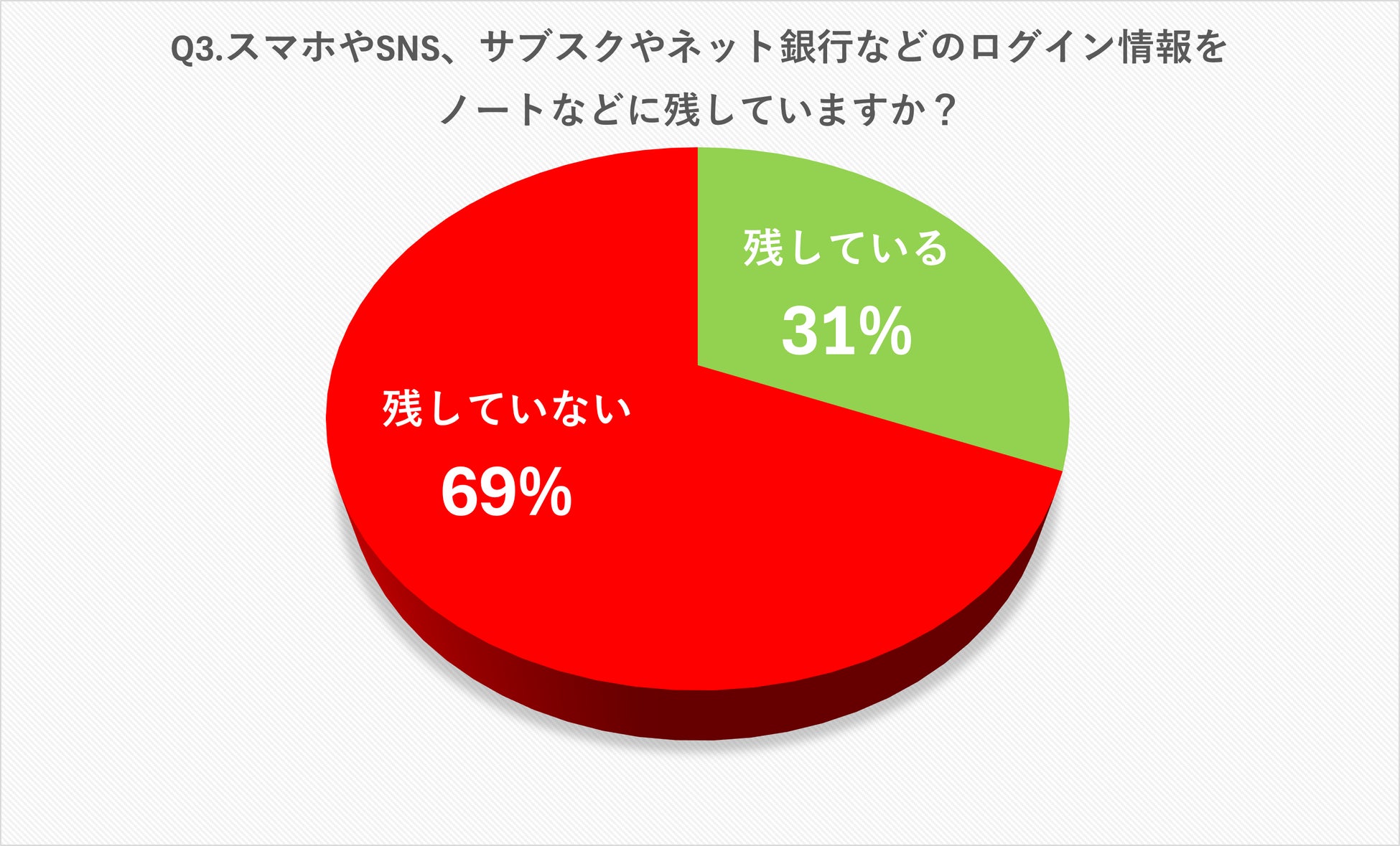

Q3.スマホやSNS、サブスクやネット銀行などのログイン情報をノートなどに残していますか?

Q4.「デジタル終活」をしないことで生じる一番のリスクは何だと思いますか?

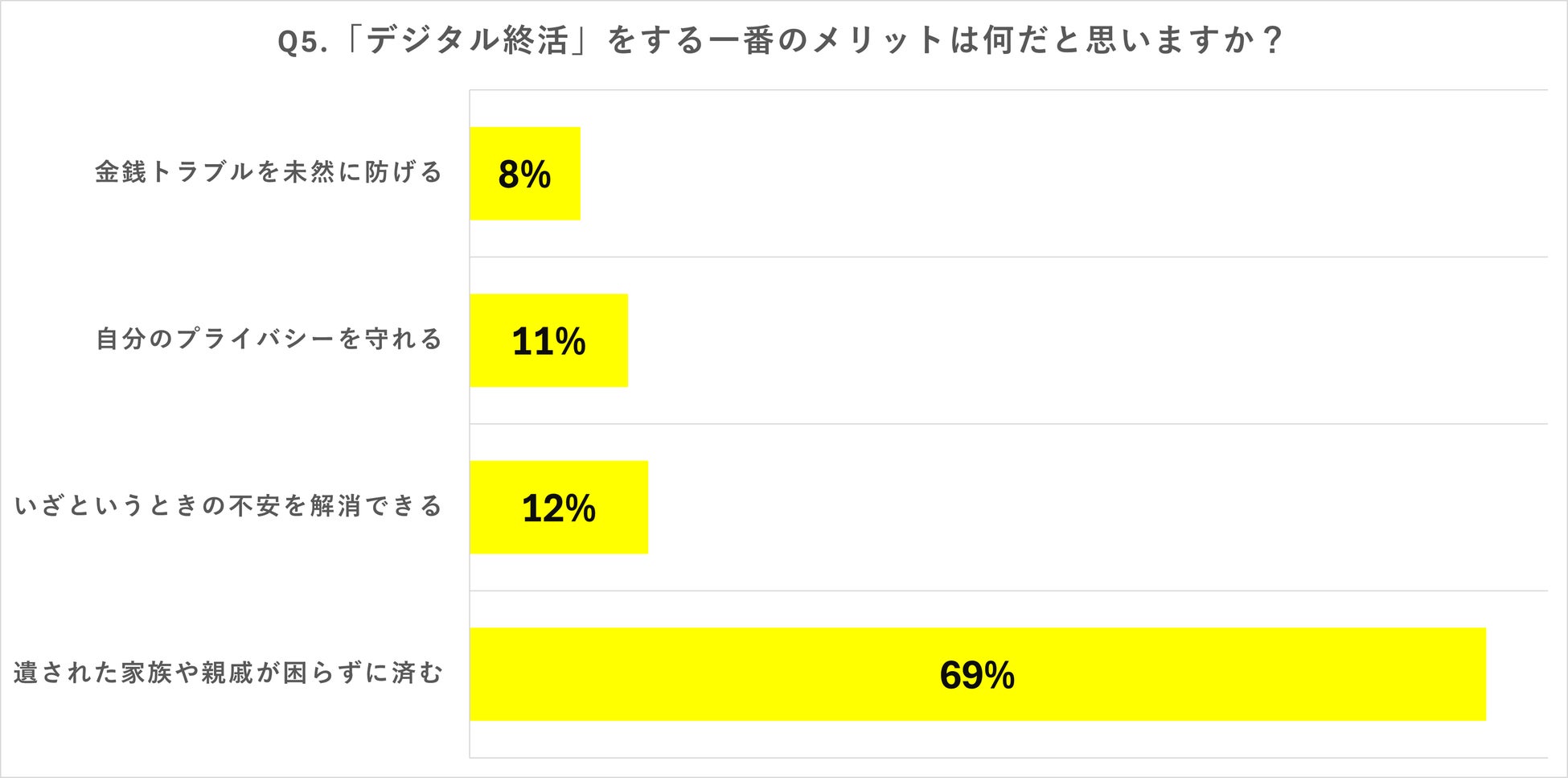

Q5.「デジタル終活」をする一番のメリットは何だと思いますか?

Q6.「デジタル終活」をする一番のデメリットは何だと思いますか?

Q7.「デジタル終活」をはじめ、自分の想いや大切な情報を予め書き残しておく「エンディングノート」の存在を知っていますか?

Q8.今後「デジタル終活」に取り組みたいと思いますか?

Q9.「デジタル終活」に取り組む上で最も大切なことは何だと思いますか?

Q10.「デジタル終活」を身近な人に勧めたいと思いますか?

-

調査結果

Q1. スマホやSNS、サブスクやネット銀行などのログイン情報やデータを生前に整理する「デジタル終活」という言葉を聞いたことはありますか?

ある=50%

ない=50%

「スマホやSNS、サブスクやネット銀行などのログイン情報やデータを生前に整理する「デジタル終活」という言葉を聞いたことはありますか?」の質問に対して、「ある(50%)」「ない(50%)」という回答になりました。

ぴったり50%ずつに回答が分かれました。「終活」という言葉自体の認知度は上がったものの、そこから派生した「デジタル終活」についてはまだ認識されていない方も多いようです。ですが、さまざまなデジタルツールが増えてきた昨今において重要度を増していくであろう「デジタル終活」は、今後よりその認知度を高めていくのではないでしょうか。今がまさに過渡期にあるのかもしれません。

Q2.スマホやSNS、サブスクやネット銀行などのログイン情報を共有している相手はいますか?

いる=22%

いない=78%

「スマホやSNS、サブスクやネット銀行などのログイン情報を共有している相手はいますか?」の質問には、「いる(22%)」「いない(78%)」という回答になりました。

「いない」が約8割を占める結果となりました。Q1では回答が半数ずつに分かれたものの、「デジタル終活」という言葉を知ってはいても、実際にデジタル終活を実践している人はまだまだ少ないということが、こちらの結果から読み取れます。

Q3.スマホやSNS、サブスクやネット銀行などのログイン情報をノートなどに残していますか?

残している=31%

残していない=69%

「スマホやSNS、サブスクやネット銀行などのログイン情報をノートなどに残していますか?」の質問には、「残している(31%)」「残していない(69%)」という回答になりました。

「残していない」が7割を占める結果となりました。Q2同様、「デジタル終活」という言葉を知っていたとしても、それが自分にとって必要なもの、今すぐ着手すべきものと捉えている人がまだまだ少数であることが伺えます。

Q4.「デジタル終活」をしないことで生じる一番のリスクは何だと思いますか?

解約処理ができず、死後もサービスの支払いが発生してしまう=47%

遺された家族や親戚がネット上の金融資産を把握できない=33%

見られたくない写真などのデータ類を見られてしまう=9%

スマホのロックが解除できず、遺影用の写真を見つけられない=2%

スマホのロックが解除できず、葬儀に呼ぶべき相手の連絡先が分からない=9%

「「デジタル終活」をしないことで生じる一番のリスクは何だと思いますか?」の質問には、「解約処理ができず、死後もサービスの支払いが発生してしまう(47%)」「遺された家族や親戚がネット上の金融資産を把握できない(33%)」「見られたくない写真などのデータ類を見られてしまう(9%)」「スマホのロックが解除できず、遺影用の写真を見つけられない(2%)」「スマホのロックが解除できず、葬儀に呼ぶべき相手の連絡先が分からない(9%)」という回答になりました。

「解約処理ができず、死後もサービスの支払いが発生してしまう」が約半数を占めている点から、多くの方が何かしらのデジタルサービスを利用していることが伺えます。次いで、「遺された家族や親戚がネット上の金融資産を把握できない」が3割を占めている点から、金融資産の管理もデジタルで行うのが当たり前になりつつある昨今の現状が伺えます。また、どちらも遺された家族へ金銭的な事柄での負担をかけたくないという考え故の結果であることが伺えます。

Q5.「デジタル終活」をする一番のメリットは何だと思いますか?

遺された家族や親戚が困らずに済む=69%

いざというときの不安を解消できる=12%

自分のプライバシーを守れる=11%

金銭トラブルを未然に防げる=8%

「「デジタル終活」をする一番のメリットは何だと思いますか?」の質問には、「遺された家族や親戚が困らずに済む(69%)」「いざというときの不安を解消できる(12%)」「自分のプライバシーを守れる(11%)」「金銭トラブルを未然に防げる(8%)」という回答になりました。

「遺された家族や親戚が困らずに済む」が約7割を占めており、Q4の結果からも伺えたように、遺された家族に対して負担や迷惑をかけたくないと考える人が大多数を占めていることが読み取れます。

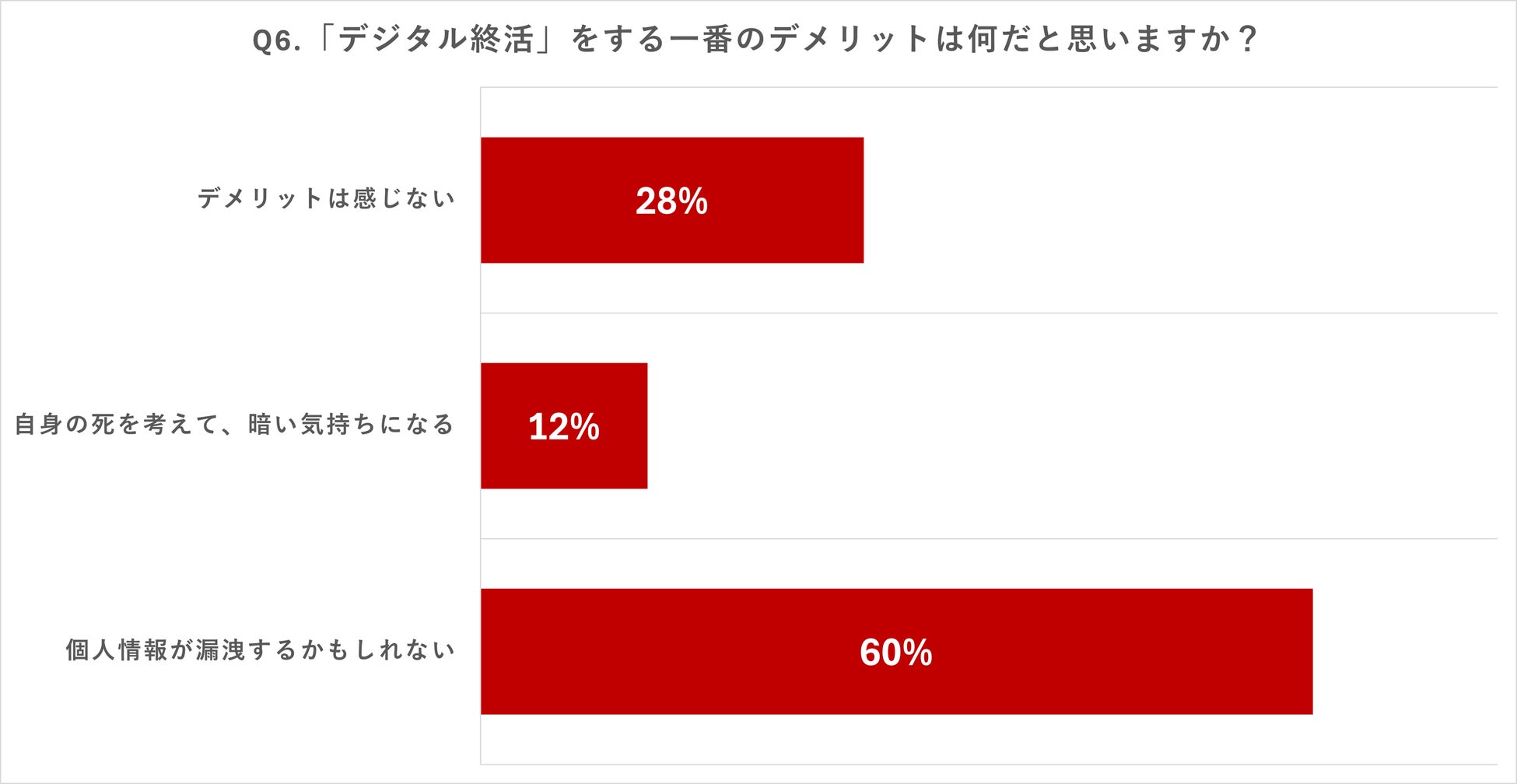

Q6.「デジタル終活」をする一番のデメリットは何だと思いますか?

個人情報が漏洩するかもしれない=60%

自身の死を考えて、暗い気持ちになる=12%

デメリットは感じない=28%

「「デジタル終活」をする一番のデメリットは何だと思いますか?」の質問には、「個人情報が漏洩するかもしれない(60%)」「自身の死を考えて、暗い気持ちになる(12%)」「デメリットは感じない(28%)」という回答になりました。

約3割が「デメリットは感じない」を選びつつも、「個人情報が漏洩するかもしれない」が倍の6割を占める結果となりました。身近な人へのログイン情報などの共有や、ノートにログイン情報などを書き記しておく行為は、デジタル終活として非常に大切なことではありますが、第三者にログイン情報が洩れてしまうリスクもはらみます。そういったリスクをどのように軽減させていくのか考えることが、デジタル終活に取り組む上で重要な事柄なのかもしれません。

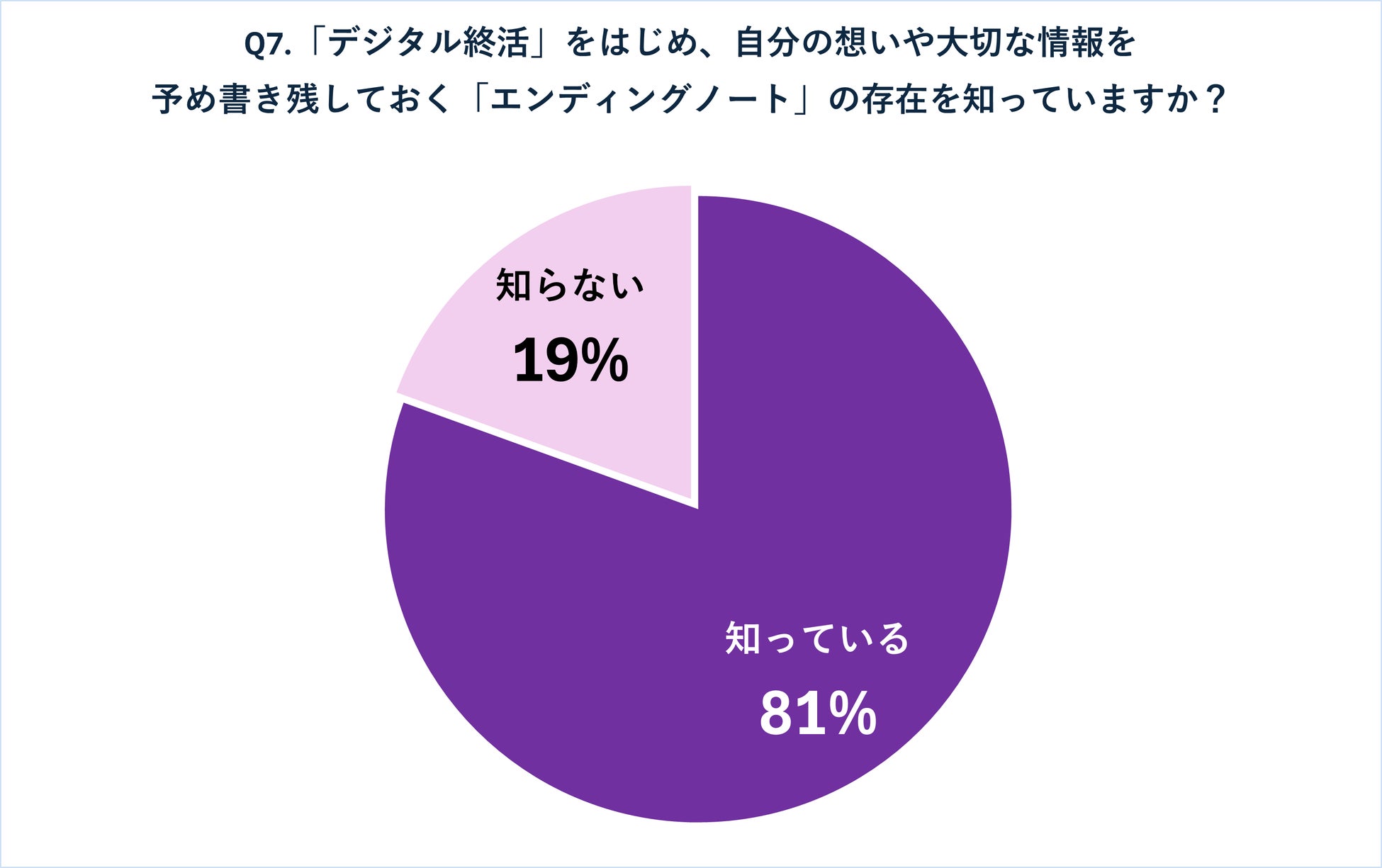

Q7.「デジタル終活」をはじめ、自分の想いや大切な情報を予め書き残しておく「エンディングノート」の存在を知っていますか?

知っている=81%

知らない=19%

「「デジタル終活」をはじめ、自分の想いや大切な情報を予め書き残しておく「エンディングノート」の存在を知っていますか?」の質問には、「知っている(81%)」「知らない(19%)」という回答になりました。

「知っている」が8割を占めており、「終活」という言葉同様、「エンディングノート」の存在もまた認知度が高まってきていることが伺えます。人によっては「終活ノート」と呼ぶこともありますが、近年ではダイソーなどの100円ショップでも販売されているほか、2011年に『エンディングノート』というタイトルのドキュメンタリー映画が上映されたことなども、認知度上昇のキッカケなのかもしれません。

Q8.今後「デジタル終活」に取り組みたいと思いますか?

思う=85%

思わない=12%

すでに取り組んでいる=3%

「今後「デジタル終活」に取り組みたいと思いますか?」の質問には、「思う(85%)」「思わない(12%)」「すでに取り組んでいる(3%)」という回答になりました。

「思う」を選んだ方が大多数を占めているものの、約1割の方が「思わない」を選んでおり、Q6の結果のように、デジタル終活を行うことで生じるリスクを危惧されている方が一定数いることが伺えます。今後、より安心・安全なデジタル終活の方法を確立させていくことが急務なのかもしれません。

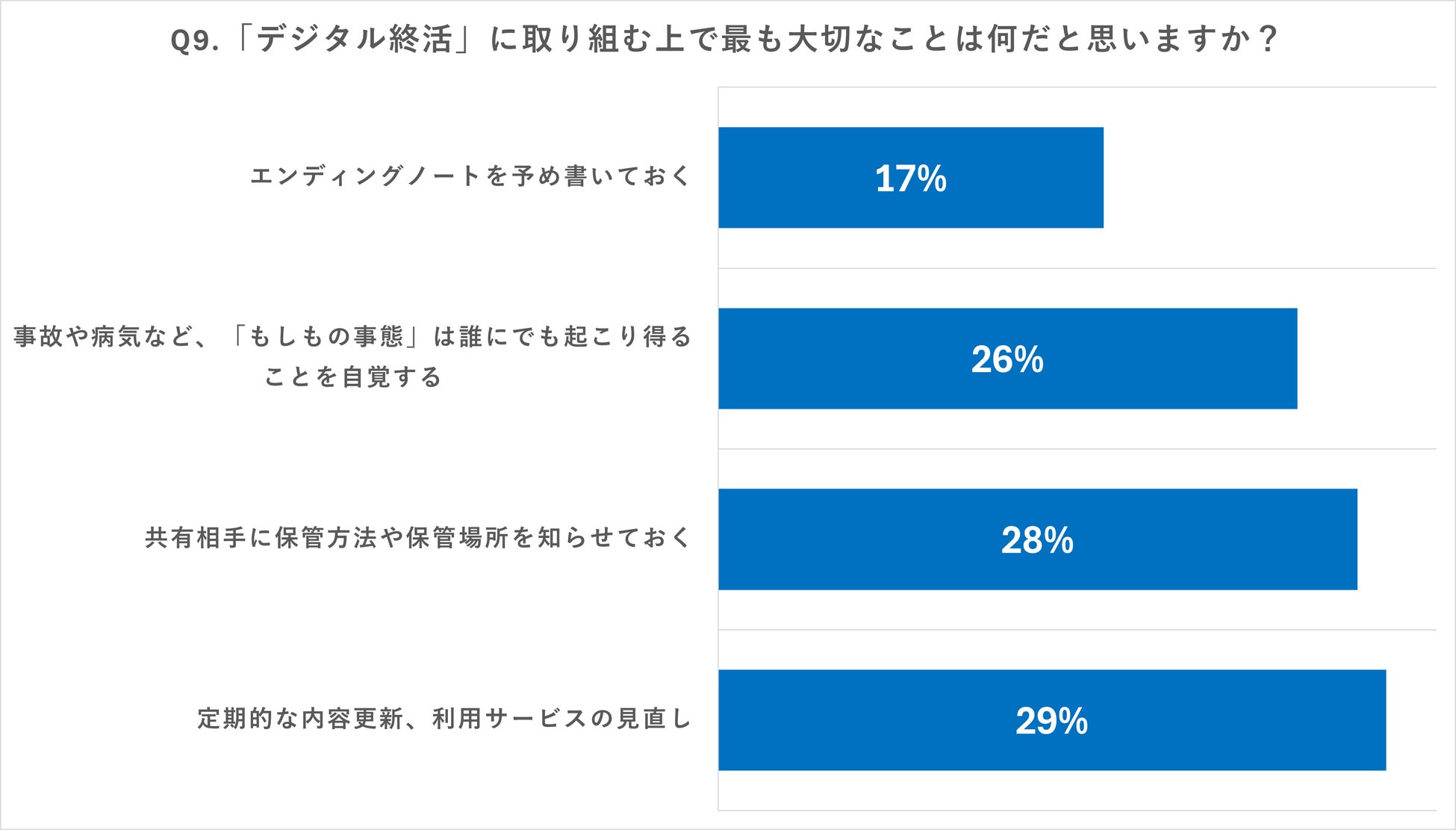

Q9.「デジタル終活」に取り組む上で最も大切なことは何だと思いますか?

定期的な内容更新、利用サービスの見直し=29%

共有相手に保管方法や保管場所を知らせておく=28%

事故や病気など、「もしもの事態」は誰にでも起こり得ることを自覚する=26%

エンディングノートを予め書いておく=17%

「「デジタル終活」に取り組む上で最も大切なことは何だと思いますか?」の質問には、「定期的な内容更新、利用サービスの見直し(29%)」「共有相手に保管方法や保管場所を知らせておく(28%)」「事故や病気など、「もしもの事態」は誰にでも起こり得ることを自覚する(26%)」「エンディングノートを予め書いておく(17%)」という回答になりました。

「定期的な内容更新、利用サービスの見直し」「共有相手に保管方法や保管場所を知らせておく」「事故や病気など、「もしもの事態」は誰にでも起こり得ることを自覚する」が、ほぼ同率という結果になりました。それぞれに抱える事情によって重きを置く要素は異なりますが、「エンディングノートを予め書いておく」も含め、どれもデジタル終活に取り組む上で重要な事柄なのではないでしょうか。

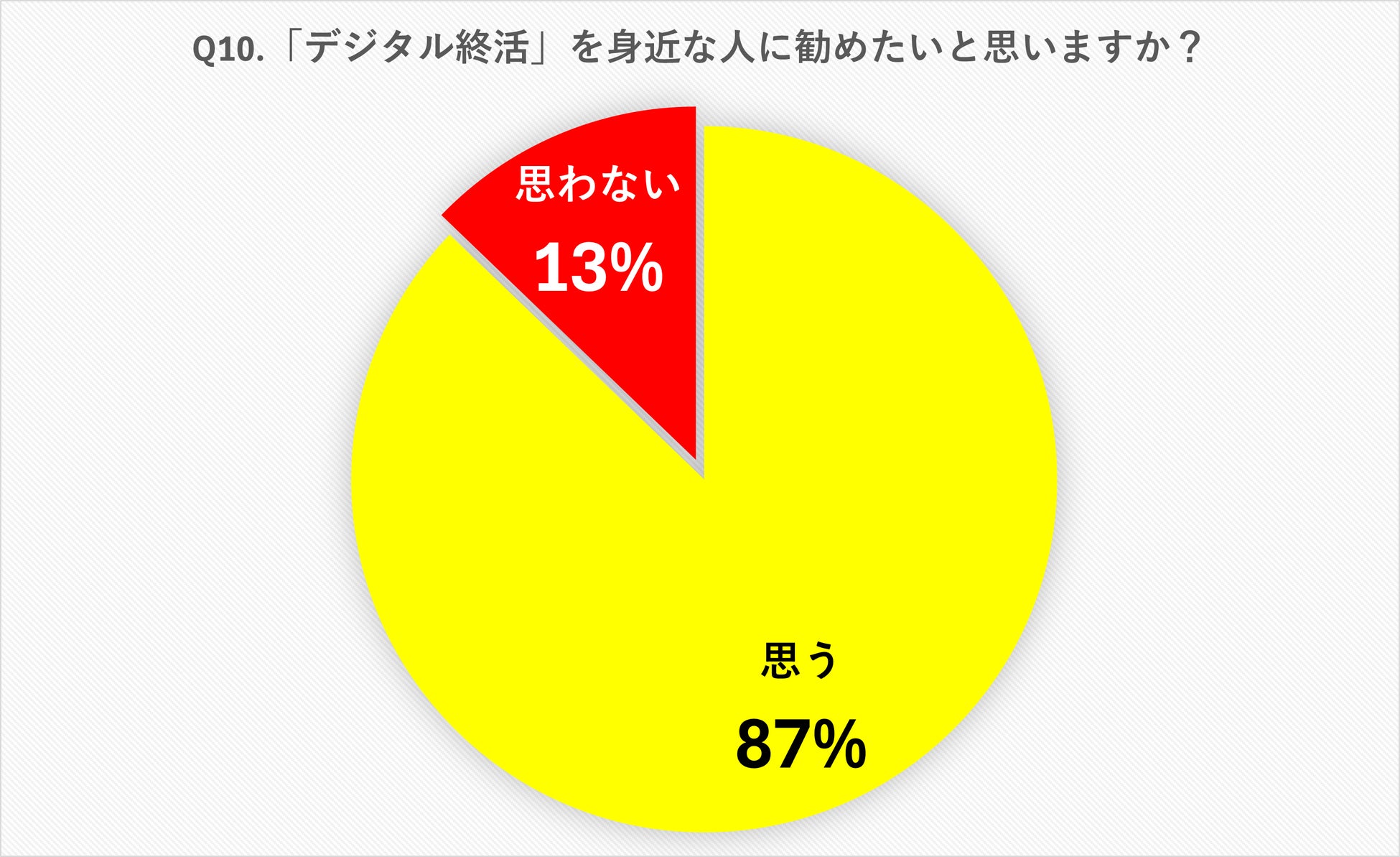

Q10.「デジタル終活」を身近な人に勧めたいと思いますか?

思う=87%

思わない=13%

「「デジタル終活」を身近な人に勧めたいと思いますか?」の質問には、「思う(87%)」「思わない(13%)」という回答になりました。

「思う」が約9割を占める結果となりましたが、約1割の方は「思わない」を選択しています。Q6のようなデメリットを感じているが故に「思わない」を選択している可能性に加え、「デジタル終活」に限らず終活全般に言えることなのかもしれませんが、終活の必要性を認識はしていながらも、死に関する話題をタブー視しすぎる日本人ならではの傾向が、他者に終活を勧める行為を躊躇させてしまうのかもしれません。

当社としても、この調査結果を踏まえ、お客様にとって有益になる情報提供に努め、終活に関するトータルサポートを行ってまいります。

-

調査概要

調査人数:1,005名(終活ガイド資格検定2級、3級資格取得者)

調査期間:2025年2月18日〜2025年3月31日

調査方法:インターネットを利用したアンケート調査

-

一般社団法人 終活協議会 / 想いコーポレーショングループについて

一般社団法人 終活協議会 / 想いコーポレーショングループは、2015年にシルバー世代の聖地、巣鴨でよろず相談から始まり、終活に関する多くのお悩みの声を受けて誕生した団体です。

「ワンストップサービス」をモットーに全国のおひとりさまや、お子様のいないおふたりさまをはじめ、終活で悩みや不安を抱える人に寄り添い、様々なサービスでお手伝いしております。またトータルサポートができる人材の育成を目指して有益な情報を発信しているほか、終活のスペシャリストである認定資格をはじめとしたさまざまな資格やセミナーを提供しています。

-

組織概要

組織名:一般社団法人 終活協議会 / 想いコーポレーショングループ

所在地:東京都豊島区巣鴨2-11-4 第3高橋ビル11階

設立:2015年12月

代表:磯貝昌弘

事業内容:終活の相談対応、身元保証サービス、終活ガイドの資格運営など