JTBコミュニケーションデザイン

小山薫堂氏×JCD藤原が語る 大阪・関西万博の先にある未来

間もなく開催される大阪・関西万博は、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、未来のライフスタイルや社会のあり方を示す場として注目されています。本対談では、大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーの一人である小山薫堂氏を迎え、JCD藤原とともに、「大阪・関西万博の先にある未来に、人を惹きつける集まる場をどう作るか」について深掘りします。

小山氏は「人を惹きつける仕掛けとストーリーを生み出すプロ」、藤原社長は「場を作り、人をつなぎ、盛り上げるプロ」として、地域資源を活用した場づくりや体験型プロモーションの可能性を語り合います。万博という大きな舞台を通じて、地域活性化や新たな体験価値の創出に向けた具体的なアプローチを探り、今後の観光業や地域振興にどのように生かされるか、未来へのヒントを示唆します。

小山薫堂(こやま・くんどう)氏

放送作家、脚本家。京都芸術大学副学長。1964年熊本県生まれ。「料理の鉄人」「世界遺産」など多数のテレビ番組を手がけ、映画「おくりびと」で日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞。「Stand Alone/森麻季」や「ふるさと/嵐」の作詞も手がける。「くまモン」の生みの親でもある。執筆活動の他、地域・企業のアドバイザー、下鴨茶寮主人、大阪・関西万博では、テーマ事業プロデューサーを務める。

藤原卓行

株式会社JTBコミュニケーションデザイン(JCD)代表取締役社長執行役員。1969年北海道生まれ。日本交通公社(現JTB)に入社し、法人営業を中心にキャリアを積む。企業のミーティングやイベント領域での課題解決に取り組み、JTBにおける「営業コンピテンシーモデル」を構築した。美点凝視の精神で個の多様な強みを活かすをモットーに「JTBダイバーシティアワード大賞」を受賞。2024年4月より現職。高校野球を愛する熱血漢。

1. 「いのちをつむぐ」食のパビリオンとは? 小山薫堂流 “気づき”のデザイン

2. 万博から50年後の未来へ。人と地域のつながりを育む場づくり

3. 新たな潮流─体験価値の創出と地域プロモーションの工夫

4. 地域を繋ぐ場づくり – 観光拠点が担う地域活性化の役割とは

1.「いのちをつむぐ」食のパビリオンとは? 小山薫堂流 “気づき”のデザイン

―小山さんは2025年大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサーとして「いのちをつむぐ」というコンセプトを担当されています。あらためてこの大役を担われた経緯を教えてください。

小山氏

2019年頃、大阪・関西万博の事務総長から、「万博で何かやるなら、小山さんならどんなことをやりたいですか?」と尋ねられ、私は「食をテーマにした企画をやりたい」とお伝えしました。万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を考えたとき、最も身近で、いのちと直結しているのが「食」だと思ったからです。「いのち」というテーマは重くなりがちですが、食ならば誰もが関心を持ち、ワクワクしながら楽しめると考えました。実は以前から食のミュージアムや食の博物館のようなものが日本にあったらいいなと思っていました。

今回は未来へのヒントを投げる場と言うか、食の博物館の礎づくりという気持ちで構想しました。

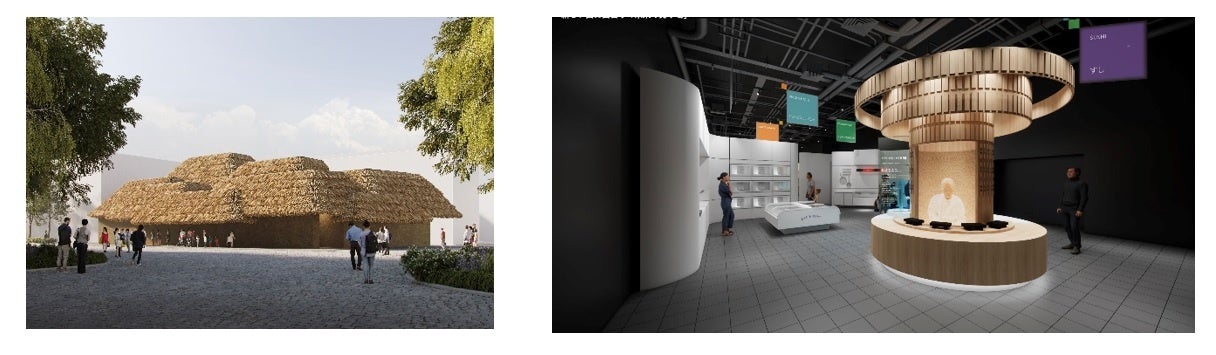

人に限らず生き物は、食べないと生きていけませんし、食べるというのは基本的に、他の命をいただいて「いのちをつむぐ」行為です。それは誰もが知っていることだけれども、日常のなかでそのことにしっかりと向き合う機会はほとんどない。でもあらためて向き合って考えることで、生き物への感謝の気持ちが生まれ、その感謝が他者を思う気持ちにつながり、社会がより良き方向に向かっていけばいいなという想いが根底にあります。パビリオンは「EARTH MART」と名付け、スーパーマーケットを巡るようなワクワクした感覚で巡って頂きたいとの想いと、スーパーマーケットを訪れた際に、ふとつむがれている命の事を思い出して欲しいとの想いも込めています。

藤原

大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」ですね。この言葉には、未来をただ想像するだけでなく、持続可能な社会を実現するためにどう変革していくか、という視点が含まれていると感じています。社会のあり方そのものを見つめ直し、新しい時代にふさわしい仕組みを生み出す機会にもなるでしょう。「いのち」と「食」は切っても切れない関係にありますし、「いのちをつむぐ」食のパビリオンがスーパーマーケットのようであると伺い、重厚なテーマである「いのち」が、色彩豊かでワクワクするようなものへと広がっていく感覚を持ちました。

小山氏

「EARTH MART」では展示スペースを「フロア」と呼び、これを「いのちのフロア」と「未来のフロア」に分けています。

「いのちのフロア」では、人間が生きる80年余りの間に、どれだけの命をいただいているかを実感してもらうことをテーマにしています。例えば、日本人は一生で平均2万8千個の卵を食べると言われていますが、その卵をシャンデリアのようなオブジェとして展示しています。また、「いのちの量り」という展示もあり、例えば蜂蜜をその量りに乗せると「5グラム」と表示されるんです。これは、ミツバチ1匹が生涯で集める蜂蜜の量なんです。ミツバチの寿命は約1ヶ月。そのうち蜜を集めるのは2週間だけ。その間に、東京からロサンゼルスほどの距離を飛び回って集めることができるのは、わずか5グラム、ティースプーン半分ほどの量しかないんです。

私たちは蜂蜜を使うとき、ティースプーン1杯どころか、何杯分もたっぷりかけることもあります。でも、その一口の幸せは、実はいくつものミツバチの命が支えている。それを意識すると、私たちが何気なく過ごしている日常が、たくさんの命によって成り立っているのだと感じられると思います。そうしたことを実感してもらうのが、「いのちのフロア」です。

藤原

普段何気なく食べているものに対して、感謝の気持ちは抱いていましたが、命がつながれているという深い考えにはなかなか至りませんでした。食べ物一つひとつには、私たちの知らないところで多くの命が関わり、それらがつながり合っていることを改めて実感します。

小山氏

「未来のフロア」では、食の未来に必要なものや、最先端の技術を紹介しています。

1970年の大阪万博のテーマは「人類の進歩と調和」でしたが、岡本太郎さんは「進歩とは未来を見つめることではなく、過去の本質を捉えること」と語っています。これは食の世界にも通じる話で、日本では昔から当たり前とされてきた食材や技術が、海外の料理人にとっては驚くような発見になることも少なくありません。

そこで、「EARTH FOODS 25」というプロジェクトを立ち上げ、万博で25の食材や調理法を紹介することにしました。例えばフグ。適切に処理すれば世界中で食べられるにもかかわらず、現在は日本や韓国、中国の一部でしか流通していません。こうした「過去からの知恵」を見直すことで、未来の食の可能性が広がると考えています。

また、ここではソニーが開発中の「録食(ろくしょく)」という技術も展示します。これは、料理人が作った料理をデータとして記録し、誰でも再現できるようにする試みです。世界のトップシェフの料理や、引退してしまう老舗の料理人の味を未来に遺すことができるのです。

藤原

「未来のフロア」は、最先端の技術と伝統の知恵が交差する場になりそうですね。フードテックの分野では、AIやバイオテクノロジーを活用した新たな食品や生産技術が次々と生まれていますが、過去に培われた知恵にも未来を切り開くヒントがある。技術革新と伝統の価値を組み合わせることで、新しい食の可能性が広がっていくと感じます。

万博は、国や分野を超えてアイデアを共有できる場でもあります。「EARTH FOODS 25」や「録食」のようなプロジェクトが、新たな価値創造に繋がり万博の持つ意義でもあると考えています。

小山氏

僕がもう一つこだわったのが「お土産」です。1970年の大阪万博で祖父母がくれたお土産は、何をもらったのかを覚えていない(笑)。でも「万博のお土産をもらった」という記憶は残っている。今回の万博では何十年経っても心に残るようなものを作りたくて。そこで「2050年にもらえる梅干し“万博漬け”引換券」を考えました。

梅干しは長期保存できる自然の保存食。万博期間中に仕込んだ梅干しを、25年後に受け取れる引換券を配る予定です。たった一粒の梅干しですが、それを手にすることで、未来の自分や家族と万博の記憶をつなぐきっかけになればと思っています。引換券自体にも工夫を凝らしていて、熊野本宮の宮司さんに「梅花五福を開く」という禅語を書いていただき、それをあしらったトレーディングカードのようなデザインにしました。そしてこれをきっかけに25年後、和歌山県田辺市で「梅干しのお祭り」を開けたら面白いなと思います。

藤原

小山さんの「2050年にもらえる梅干し引換券」というアイデア、時間を超えて記憶をつなぐ力があり、とても印象的でした。万博という一度きりの機会を、未来へと橋渡しする仕組みですね。

当社でも、あるべき未来の姿から逆算し、次のアクションを導き出す「バックキャスト思考」を重視しています。また、「つながりに彩りをもっと、ボーダレスに。」という中期ビジョンのもと、多様な人々が共創し、新たな価値を生み出すことで心躍るコミュニケーションの創出を目指しています。

小山さんのお話は、当社の考え方に通じるキーワードが随所にあり、大変共鳴いたしました。

2. 万博から50年後の未来へ。人と地域のつながりを育む場づくり

―JCDは様々なイベント運営に携わっています。

藤原

はい、これまでJTBグループでは、数多くの国際的な大型イベントに携わり、地域活性化や事業創出に貢献してまいりました。1970年の大阪万博や2005年の愛・地球博では、入場券管理や会場外輸送、宿泊・交通手配を担い、来場者の利便性向上に貢献しました。最近では、G20大阪サミットや2020東京オリンピック・パラリンピックでは、賓客接遇やボランティア運営。国際規模のスポーツイベントではホスピタリティ事業など、円滑な運営と地域経済の活性化を支えてきました。そして、2025年の大阪・関西万博においては、今まさに万博の成功に向けて全力で取り組んでいるところです。

当社は、プロモーション、MICE(※注1)、そして地域の賑わいを創出するエリアマネジメントを中心に幅広い事業を展開していますが、小山さんも「くまモン」などの地域ブランディングなど数多くの案件に携わってこられました。地域ブランディングと万博のプロデュースには、どのような違いがあるとお考えでしょうか?

(※注1)MICE:Meeting(会議)、Incentive tour(報奨・研修旅行)、Convention・Conference(国際会議・学会)、Exhibition(展示会・見本市)の頭文字をとった言葉で、企業や自治体が主催する交流型ビジネスイベントの総称。

小山氏

一番の違いは「俯瞰の視点」が求められることですね。地域ブランディングは、特定の地域の価値を高め、共感する人を集めるのが目的です。一方で、万博は「世界をどう見つめるか」が問われます。

また、成功の基準も異なります。地域ブランディングは短期間に成果を求められる事が多いですが、万博は50年100年のスパンで振り返った際に「あの万博がきっかけで世界が変わった」と言われるような、長期的な価値を生み出すことが重要だと思っています。

藤原

おっしゃる通り万博の成功は、短期的な指標では測れませんね。むしろ、ビジネスや地域の持続的な発展を促し、長期的な好循環を生むことが重要です。

そのためには、万博を一過性のイベントや展示会にとどめるのではなく、持続的な経済効果を生む仕組みを構築することが不可欠だと考えています。例えば、万博に向けて整備された交通・観光インフラは、終了後も地域経済を支える基盤として活用されるべきです。さらに、観光業、飲食業、エンターテイメント業等との連携により、新たなビジネスチャンスを創出し、地域経済の発展に寄与するプロジェクトの推進が求められます。万博で得た感動や体験が、「また大阪を訪れたい」という気持ちにつながることで、地域の持続的な活性化につながるのではないでしょうか。そのためには、万博期間中に地域の魅力を最大限に発信し、継続的に関係性を築く戦略的な取り組みが必要です。

このように考えると、万博が問いかける本質は、経済効果を超えた「人と社会のあり方」なのかもしれませんね。

小山氏

そうですね。この5年間、ずっと「食べること=いのちをいただくこと」について考えてきました。だから今、ご飯を食べるとき、テーブルにいる誰よりも魂のこもった「いただきます」をしています(笑)。食材や作ってくれた人、運んでくれた人、すべての命に感謝しながら「いただきます」と言うことで、1日3回、その先にいる誰かを思う時間が生まれると思っています。

もしも、そんな気持ちを持った子どもが増えたら、それだけで意義があると感じます。

ある会議で「いのち」について話し合ったとき、福岡伸一さんが教えてくれた言葉が心に残っています。『生命には、物質がくだる坂を登ろうとする努力がある』フランスの哲学者アンリ・ベルクソンの言葉です。命は朽ちていく物質に抗おうとする力そのものであり、命は他の命をいただくことで成り立っています。食物連鎖の頂点に立つ人間の命は、誰のためにあるのか? その答えは「利他」の精神にあると感じました。福岡さんは『死こそが最大の利他』だと仰っていました。命あるものは、死を迎えることで次の命を生むのだと。この話を聞き、命の重さと生きる意味を深く考えさせられました。

藤原

私たちは無意識のうちに多くの命に支えられて生きています。それを「いただきます」の一言に込めるという小山さんの思いは、食事を通じて日常の中で命を見つめ直す大切な時間を作り出しているのだと感じます。また、福岡伸一さんが言われた「死こそが最大の利他」という言葉も強く響きました。私たちが日々の生活の中で意識すべきは、単に「命の終わり」を意識するだけでなく、「命をどう繋げていくか」その過程にどれだけ誠実に向き合っているかだと思います。そしてその実践は、日々の小さな行動である「いただきます」から始まるのではないでしょうか。

3.新たな潮流─体験価値の創出と地域プロモーションの工夫

―万博でも訪日客を迎える体制づくりは大きなポイントですが、日本におけるインバウンド市場全体の現状をどのように捉えていますか?

藤原

2024年の訪日外国人旅行者数は、3,600万人を超え過去最高を記録しました。加えてその消費額でも8兆1,000億円まで達し、少子化が進む日本経済にとってインパクトある数値となっています。しかし、同時にオーバーツーリズムや多様化するニーズへの対応、DXの遅れ、人手不足といった課題も顕在化しています。単に訪日客の「数」を追求するだけでは持続可能な観光立国の実現は難しいと考えています。訪日外国人の方々に質の高い体験を提供し、結果として消費額の増加につなげていくことです。また、都市圏や「ゴールデンルート」に集中している観光客の流れを分散させ、地方の魅力を積極的に発信していくことが重要だと考えています。

当社では、自治体や関係団体と連携し、国内外でインバウンド向け展示会の企画・運営に携わることで、地方の観光資源と国際市場を結ぶ架け橋としての役割を担っております。

先日スペインで開催された国際旅行展示会の富裕層向け商談会において、日本の伝統文化や職人技に高い関心が寄せられ、中でも盆栽体験のプログラムに大きな反響をいただきました。欧米の旅行者の方々は、単に観光名所を訪れるだけでなく、その地域ならではの「体験」を重視する傾向が顕著であることを実感いたしました。こうした体験型のプロモーション活動は、観光業全体の付加価値を高めるだけでなく、地域経済に新たな消費を創出する原動力となります。また、地域固有の文化や産業の活性化にも大きく寄与できるものと確信しております。

小山氏

今の藤原さんのお話を聞いていて、ちょっとひらめきました。実は、今年5月にロサンゼルスのジャパン・ハウス(※注2)で、大阪・関西万博のプロモーションを行う予定で、その一環として「EARTH FOODS 25」に関する対談を企画しています。トークショーに加えて試食会も実施するのですが、今のお話を聞いて、ただ食べてもらうだけでなく、たとえば餅があれば、自分で焼いてもらうといった“手を動かす体験”を取り入れることで、より印象に残るイベントにできるのではないかと思いました。とても良いヒントをいただきました!JCDさんでほかにも事例があればぜひお聞きしたいです。

(※注2)ジャパン・ハウス:日本政府(外務省)が主導する海外拠点事業。対日理解の促進と親日層の拡大を目的に、世界3都市(ロンドン、ロサンゼルス、サンパウロ)に展開。文化、芸術、デザイン、テクノロジー、食、観光など多様な分野の展示やイベントを通じ、日本の魅力を総合的に発信する。

藤原

ありがとうございます。参考になるかもしれない事例があります。

当社が運営する「堺伝匠館(さかいでんしょうかん)」という施設があります。大阪府堺市の観光施設で、堺の伝統産業を紹介し、堺打刃物(さかいうちはもの)や線香、日本酒などの展示・販売のほか、職人による実演やワークショップも行っています。年間約20万人が訪れ、その半数が海外からのお客様です。特に堺内刃物は、世界的な料理人やコレクターに人気です。

私たちが大切にしているのは、地域の伝統を守りつつ、新たな販路を開拓し、観光資源としての価値を高めていくこと。そして訪問者が「ここでしか体験できない」と感じる仕掛けを作ることが重要だと考えています。

小山氏

堺伝匠館の取り組み、すごくいいなと思います。地域の魅力を伝える施設として素晴らしい事例ですね。実は同じように地域の価値を高める取り組みという点で言えば、僕が携わった「くまもとサプライズ」プロジェクトから生まれた「くまモン」は何が成功だったのかと考えると、一番大きかったのは、熊本県庁内の組織を横断的に繋げられたことでした。

ー「くまモン」の成功秘話や、地域を繋ぐ場づくりについて2人の対談は佳境を迎えます。

続きと全文は、株式会社JTBコミュニケーションデザイン(JCD)のコーポレートサイトJCD NOW!をご覧ください。