株式会社博報堂

「脱炭素」「カーボンニュートラル」の認知率は9割超と高水準でほぼ横ばい。

脱炭素社会に向け行動している人は10代と70代で4割を超える一方、

10代では行動しない理由に「行動が影響を与えると思わない」など諦めの気持ちが目立つ結果に

株式会社博報堂(東京都港区、代表取締役社長:名倉健司)の「博報堂SXプロフェッショナルズ」は、「生活者の脱炭素意識&アクション調査」の第六回調査を実施。脱炭素や気候変動に関する意識や行動がどのように変化しているのか聴取しました。調査結果からは、特に若年層は脱炭素社会に向けた行動の実施率が高い一方、「自分一人の行動が影響を与えられると思わない」といった諦めの気持ちがある人も多い様子がみえてきました。

(調査実施日:2024年10月15日-16日、調査対象:全国15-79歳男女 計1,442名)

<調査結果のポイント>

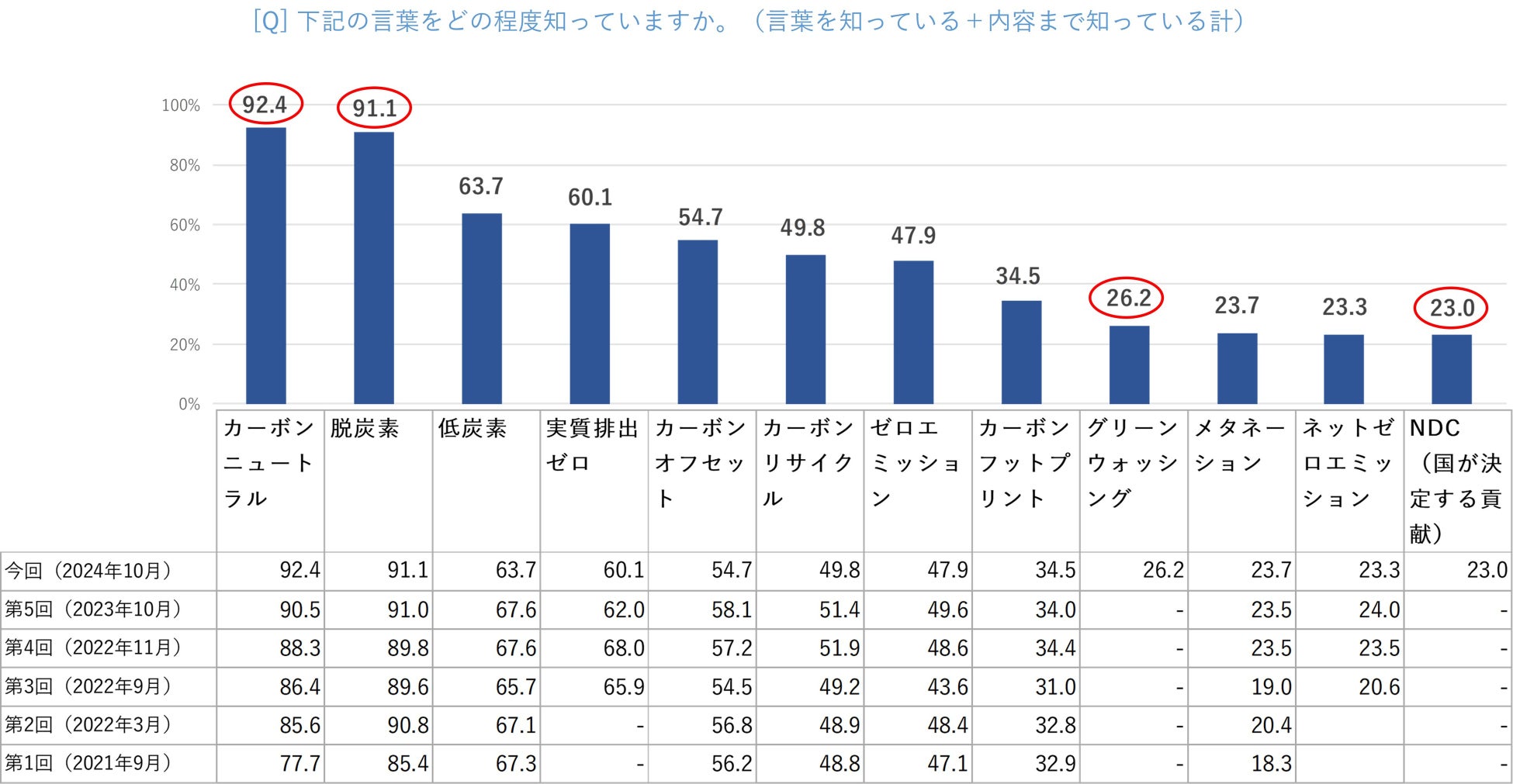

■「脱炭素」「カーボンニュートラル」の認知率はいずれも9割超で、前回からほぼ変わらず

・「脱炭素」や「カーボンニュートラル」という言葉を「知っている(言葉を知っている+内容まで知っている)」と回答した人はそれぞれ91.1%、92.4%で、前回からほぼ横ばい。

■「脱炭素」に向けて行動している人は、10代と70代で4割超えに。

一方10代では行動しない理由として「行動しても影響を与えると思わない」と諦めの気持ちも強め

・脱炭素社会に向けて「行動している(非常に意識して行動+ある程度意識して行動)」と回答した人は33.6%と、前回(33.6%)から変わらず。

・年代別で比較したところ、10代と70代で「行動している」人が4割を超え、他の年代より高め。

・一方10代では、行動しない理由として「自分一人の行動が影響を与えられると思っていないから」、「行動しても意味がないと思っているから」、「過激な思想家・意識高い系だと思われたくないから」といった項目が全体より8-9ptほど高く、諦めの気持ちや他者評価を気にする傾向が強め。

■直近1年で「気候危機」を実感した人は約7割に。

「異常気象の多発」「外出時の暑さの実感」など、身近な異変が気候危機の実感を高める

・直近1年で気候危機について「実感している(非常に実感+やや実感)」と回答した人は69.1%。

・気候危機を実感するタイミングは、「豪雨などの異常気象が多発したとき」(57.9%)、「外に出て猛烈な暑さを感じたとき」(54.5%)、「日本国内で最高気温が過去最高を観測したとき」(53.8%)など、日常生活の中で感じる異変が上位に。

<調査結果の詳細>

■名称認知(時系列比較)

・「カーボンニュートラル」や「脱炭素」という言葉を「知っている(言葉を知っている+内容まで知っている)」と回答した人はいずれも9割を超え、前回からほぼ変わらず。

・今回の調査から聴取した「グリーンウォッシング」の認知率は26.2%、「NDC」は23.0%という結果に。

※「グリーンウォッシング」:企業がエコフレンドリーな姿勢を装いながら、実際には環境に持続可能である根拠が不十分なこと

「NDC」:世界の国々がパリ協定において5年ごとに提出することが義務化されている、温室効果ガスの排出量削減目標

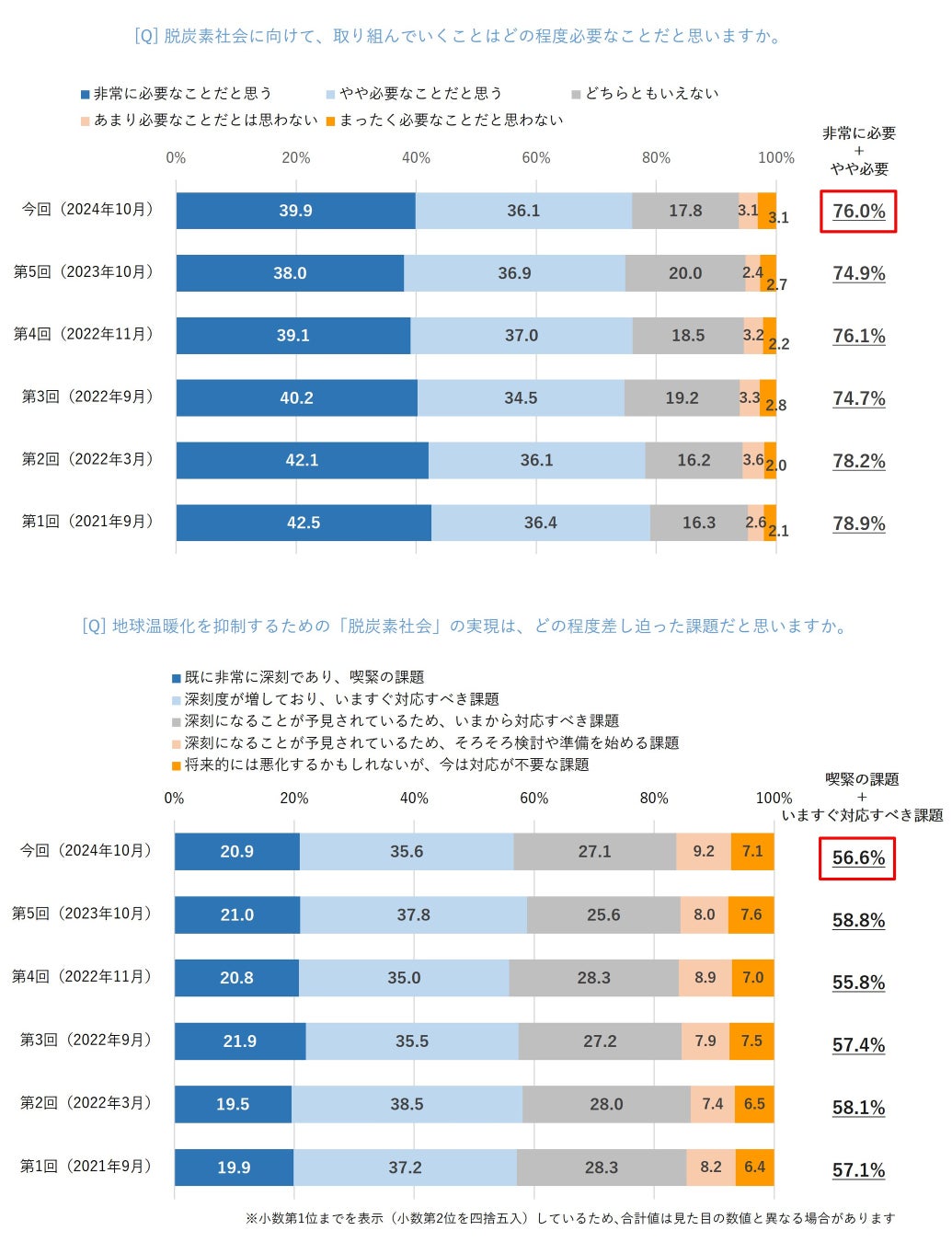

■「脱炭素社会」に対する意識(時系列比較)

・脱炭素社会に向けた取り組みがどの程度必要だと思うか聞いたところ、「必要(非常に必要+やや必要)」と回答した人は76.0%で、前回(74.9%)から微増。

・また、脱炭素社会の実現がどの程度差し迫った課題だと思うかについては、「すぐに対応すべき課題(非常に深刻であり喫緊の課題+深刻度が増しており今すぐ対応すべき課題)」であると回答した人は56.6%で、前回(58.8%)から微減。

・いずれの項目も大きな変化はみられないものの、脱炭素に向けてすぐに対応すべきと考える人は過半数を占めており、多くの人が切迫感を感じていることがうかがえる。

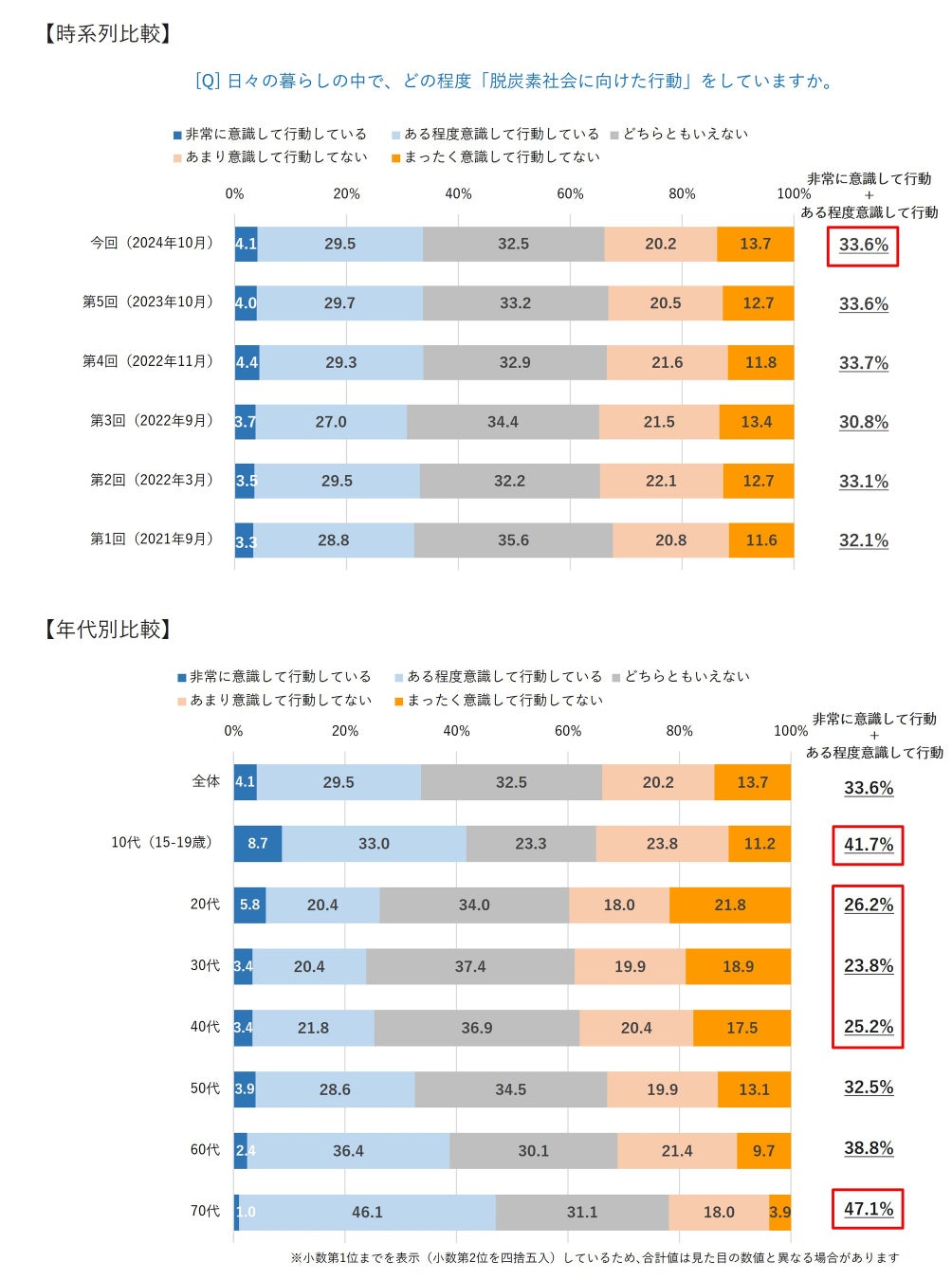

■「脱炭素社会」に向けた行動の実施(時系列比較/年代別比較)

・日々の暮らしの中でどの程度脱炭素社会に向けた行動をしているか聞いたところ、「行動している(非常に意識して行動+ある程度意識して行動)」と回答した人は33.6%と、前回(33.6%)から変わらず。

・年代別で比較したところ、10代(15-19歳)と70代で「行動している」と回答した人は他の年代より多く4割超え。一方、20-40代の実施率は25%前後と他の年代より低い傾向。この世代は子育てや仕事などで日々忙しいことも影響しているとみられる。

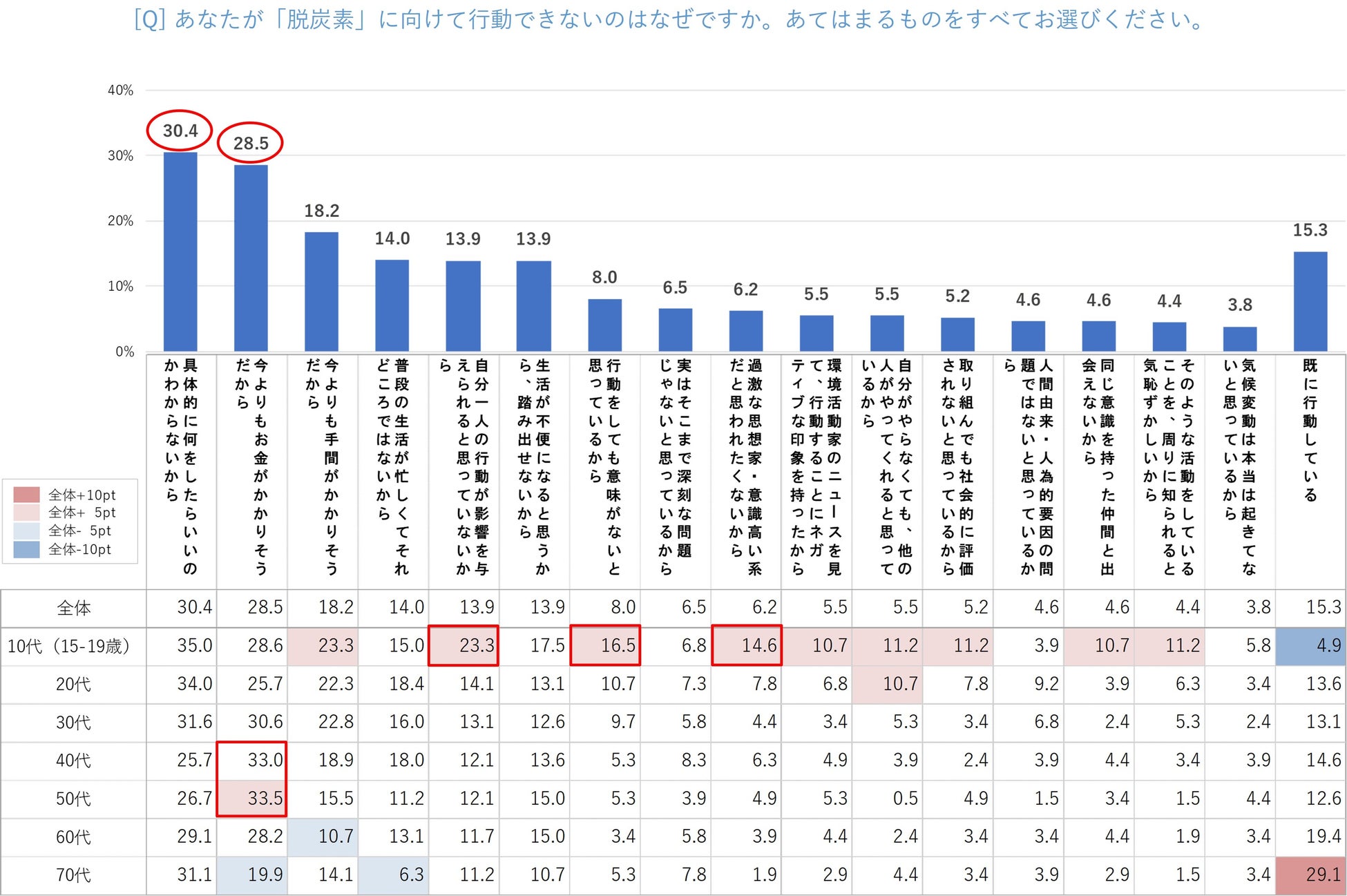

■「脱炭素」に向け行動しない理由

・脱炭素に向けて行動しない理由をきいたところ、「具体的に何をしたらいいのかわからないから」(30.4%)、「お金がかかりそうだから」(28.5%)がともに約3割で上位に。

・年代別でみると、10代(15-19歳)では、「自分一人の行動が影響を与えられると思っていないから」(23.3%)、「行動しても意味がないと思っているから」(16.5%)、「過激な思想家・意識高い系だと思われたくないから」(14.6%)といった項目が全体より8-9ptほど高く、諦めの気持ちや他者評価を気にする傾向が比較的強め。

一方40-50代では、「今よりもお金がかかりそうだから」が全体より5pt近く高い。

・若年層には一人ひとりが行動に移すことの意義やその影響力について、また子育てや仕事で忙しい日々を送る世代には、お金をかけずに簡単に取り入れやすい具体アクションについて理解を促すことの重要性がうかがえる。

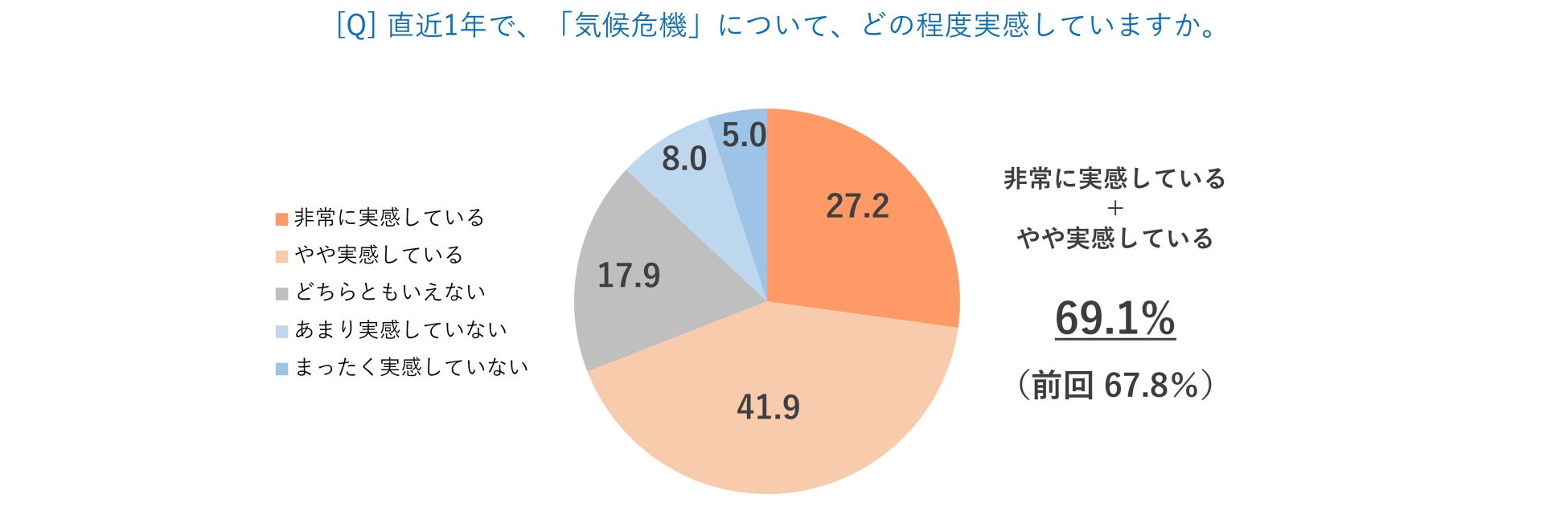

■「気候危機」の実感度

・直近1年の間に「気候危機を実感した(非常に実感+やや実感)」と回答した人は約7割にのぼる。

「非常に実感している」人も3割近くに。

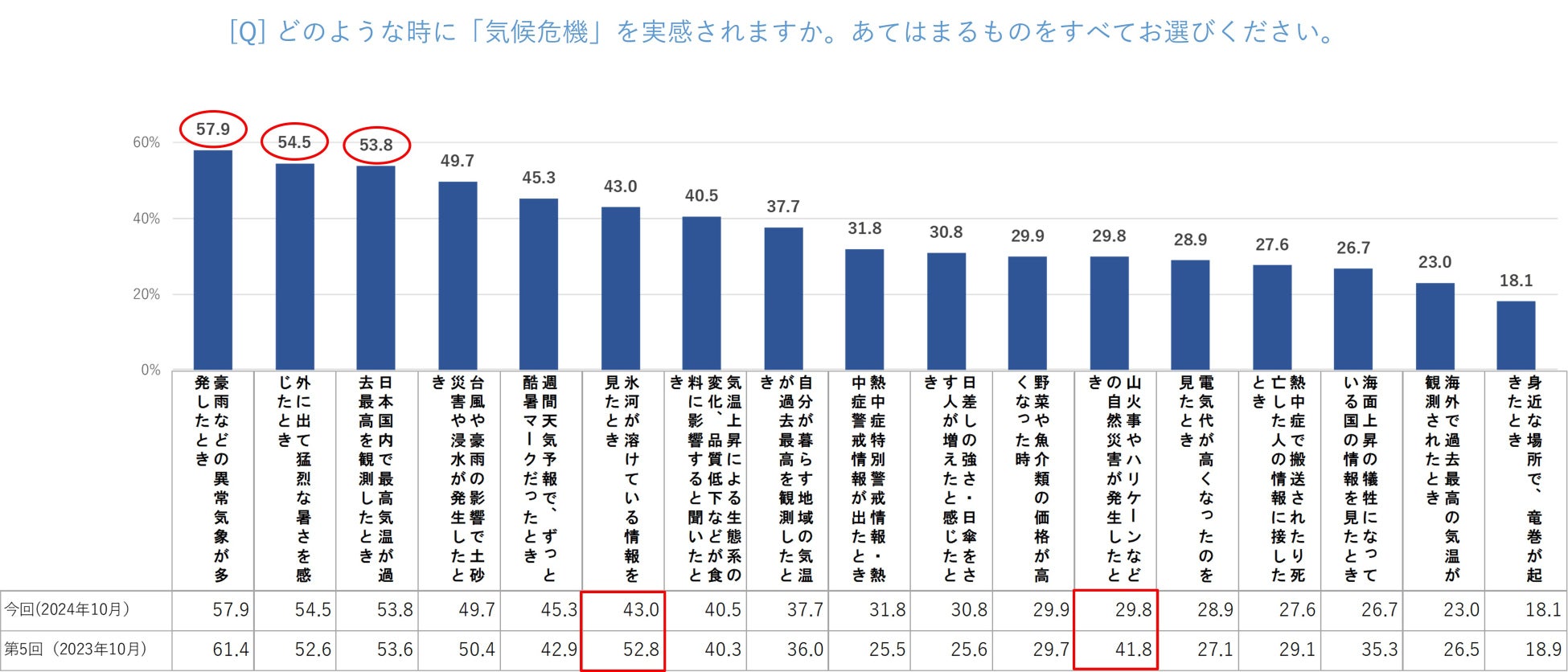

■「気候危機」を実感するタイミング

・どのような時に気候危機を実感するか聞いたところ、「豪雨などの異常気象が多発したとき」(57.9%)、「外に出て猛烈な暑さを感じたとき」(54.5%)、「日本国内で最高気温が過去最高を観測したとき」(53.8%)など、日常生活の中で感じる異変が上位に挙がった。

・一方で、「氷河が溶けている情報を見た時」(43.0%)や、「山火事やハリケーンなどの自然災害が発生したとき」(29.8%)など、日常から離れた異変については前回より10pt近く減少。

・前回調査(2023年10月)は、その少し前に立て続けに発生したカナダやハワイ・マウイ島での大規模な山火事が日本でも大きく報じられ、それが結果にも影響したと推測。一方今回の調査(2024年10月)は、夏の猛暑や豪雨といった異常気象による生活への影響をこれまで以上に強く実感したことが、結果に表れたとみられる。

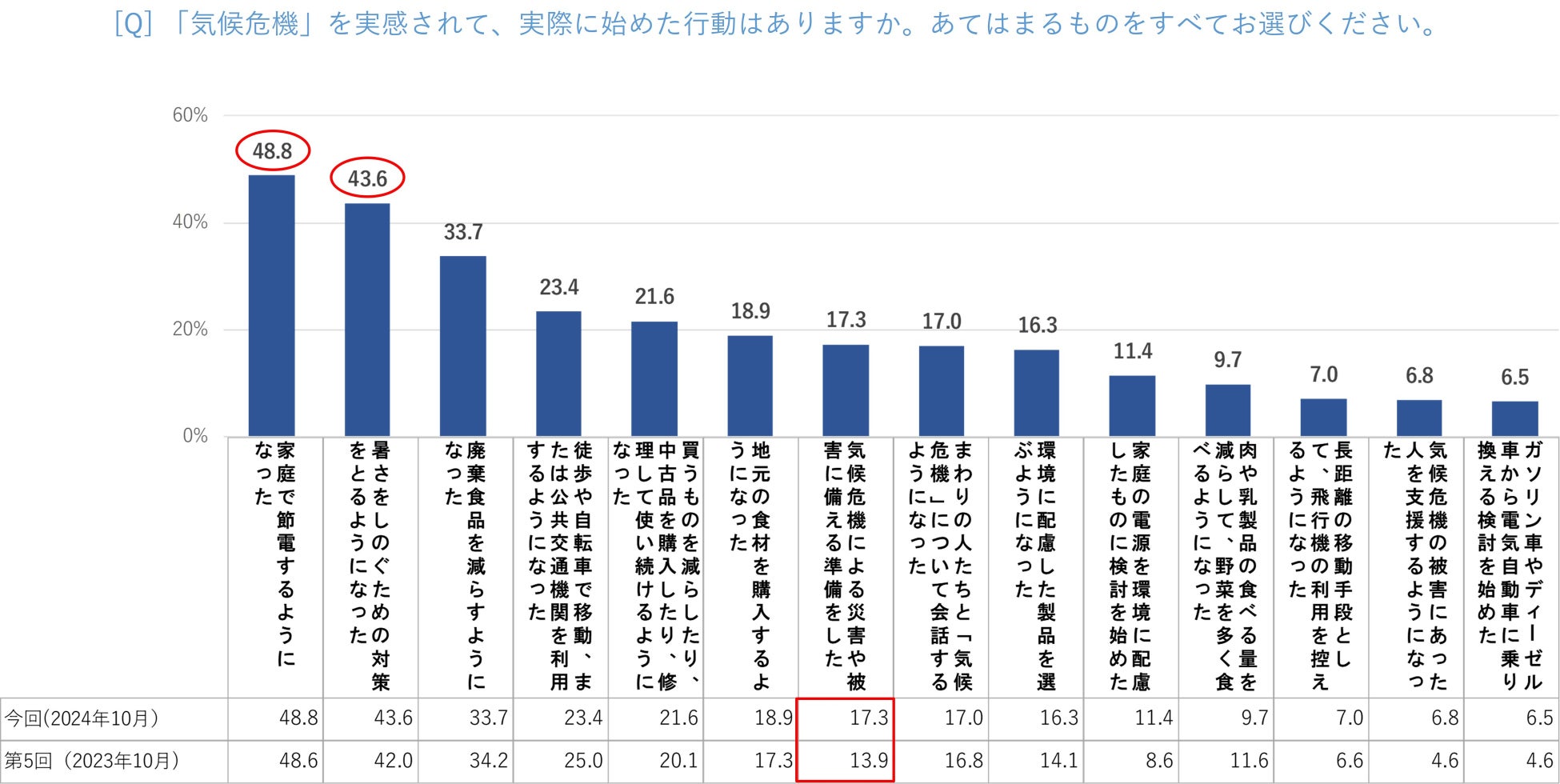

■「気候危機」を意識して始めた行動

・気候危機を実感して始めた行動については、「家庭で節電するようになった」(48.8%)、「暑さをしのぐための対策をとるようになった」(43.6%)が上位に。

・全体的に前回から大きな変化はみられないが、「気候危機による災害や被害に備える準備をした」(17.3%)と回答した人は前回(13.9%)より3pt強増加。昨年の猛暑や各地で起こる災害などで危機感がより高まり、取り組みを始めた人が増えたとみられる。

<調査結果への所見>

「脱炭素」や「カーボンニュートラル」という言葉は広く浸透してきたものの、脱炭素社会に向けて行動している人の割合はなかなか高まっていません。

行動に移せない理由として、「具体的に何をしたらいいのかわからない」がトップに挙がり、身近なところから始められる具体的なアクションの提示・啓蒙が鍵になりそうです。

特に10代では意識が他の世代より高い一方、「自分一人の行動では何も変わらない」といった諦めの気持ちも強め。また「過激な思想家だと思われたくない」といった他者評価を気にするネガティブな声も。脱炭素社会に向けた行動の実施率を上げていくために、一人ひとりの行動が与えうる影響や、生活の中で簡単にできる具体アクションを示して自分事化を促し、よりポジティブな活動イメージを広げていくことがますます重要になると思われます。(分析担当)

<調査概要>

調査手法 :インターネット調査

対象者 :15-79歳の男女1,442名

※分析時は、人口の性年代構成比に基づきウェイトバック集計を実施。本資料掲載の数値はウェイトバック後のものを使用。

対象地域 :全国

調査時期 :2024年10月15日-16日

調査委託先:QO株式会社

<実施主体>

本調査は、企業のSDGsへの取り組みを支援する全社プロジェクト「博報堂SXプロフェッショナルズ」が実施しました。

●博報堂SXプロフェッショナルズ

SDGsの視点からクライアント企業のビジネスイノベーションを支援する全社的プロジェクト。生活者価値転換のプロフェッショナルとして、サステナブルな取り組みを生活者にとって実感できる価値に転換・再設計し、クライアント企業のSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)を実現することを目指して活動を推進しています。マーケティング・ブランディング、コンサルティング、PR、ビジネス開発、研究開発、クリエイティブなど、SXに関する経験と専門性を持つ社員で編成され、企業の経済インパクトと社会的インパクトの統合に資するソリューション開発や経営支援、事業開発支援、マーケティング支援などを行い、これからの持続可能な社会を支える次世代ビジネスモデルの創造に貢献していきます。

https://www.hakuhodo.co.jp/news/info/82711/

▼博報堂ニュースリリースページ