株式会社テックドクター

回答者の7割がスマートウォッチの診療活用に好意的

株式会社テックドクター(代表取締役:湊 和修、本社:東京都中央区、以下、「テックドクター」)は、医師400名を対象に、スマートウォッチをはじめとするウェアラブルデバイスの診療現場での活用状況や、今後の意向に関するアンケート調査を実施しました。

◾️調査実施の背景:スマートウォッチと医療の接点が急速に拡大

近年、Apple Watchの一部機能が医療機器として承認される*など、スマートウォッチやウェアラブルデバイスの医療分野への応用が進んでいます。これらのデバイスが日常生活の中で収集するバイタルデータは、医療現場にとって新たな情報源となりつつあります。

患者にとっては、病院外で記録された自身の健康状態が診療に反映されることで、より納得感のある医療体験につながる可能性があります。一方、医療従事者にとっても、患者の健康状態の変化を客観的に把握できることで、診療の補助や業務の効率化、負担軽減にも寄与すると期待されています。

こうした背景を踏まえ、テックドクターでは、スマートウォッチの活用に関心を持つ医師を対象に、診療現場での具体的な活用状況や今後の可能性について実態を把握するための調査を行いました。

注)なお、本調査は、スマートウォッチの医療応用に一定の関心を持つ医師層に限定して行ったものであり、全国の医師全体の傾向を示すものではありません。しかし、現場での先進的な活用状況や今後の可能性について、多くの示唆が得られる結果となりました。

*参考:独立行政法人医薬品医療機器総合機構

https://www.pmda.go.jp/review-services/drug-reviews/about-reviews/devices/0052.html

◾️調査サマリー

・医師の7割がスマートウォッチの診療活用に好意的(活用実績3割、関心4割)

・一般内科と循環器で活用経験あり、整形外科と精神科でも期待

・診断補助・早期発見・健康モニタリングに期待、精度検証と体制整備が課題

・未活用の医師においても、精度検証が前提ではあるが7割がデータの有用性に期待

調査概要

|

調査期間 |

2025年3月7日〜2025年3月14日 |

|

有効回答数 |

事前調査:391サンプル 本調査:215サンプル |

|

調査方法 |

インターネットリサーチ |

調査対象医師の属性

|

主な診療科 |

一般内科、循環器科、糖尿病・代謝・内分泌科、神経内科、精神科、整形外科 |

|

所属施設の経営形態 |

(大学病院/国公立病院を除く)その他の一般病院/医院・診療所・クリニック |

|

所属施設の所在地 |

埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県 |

|

年代 |

20歳以上69歳以下 |

◾️調査詳細

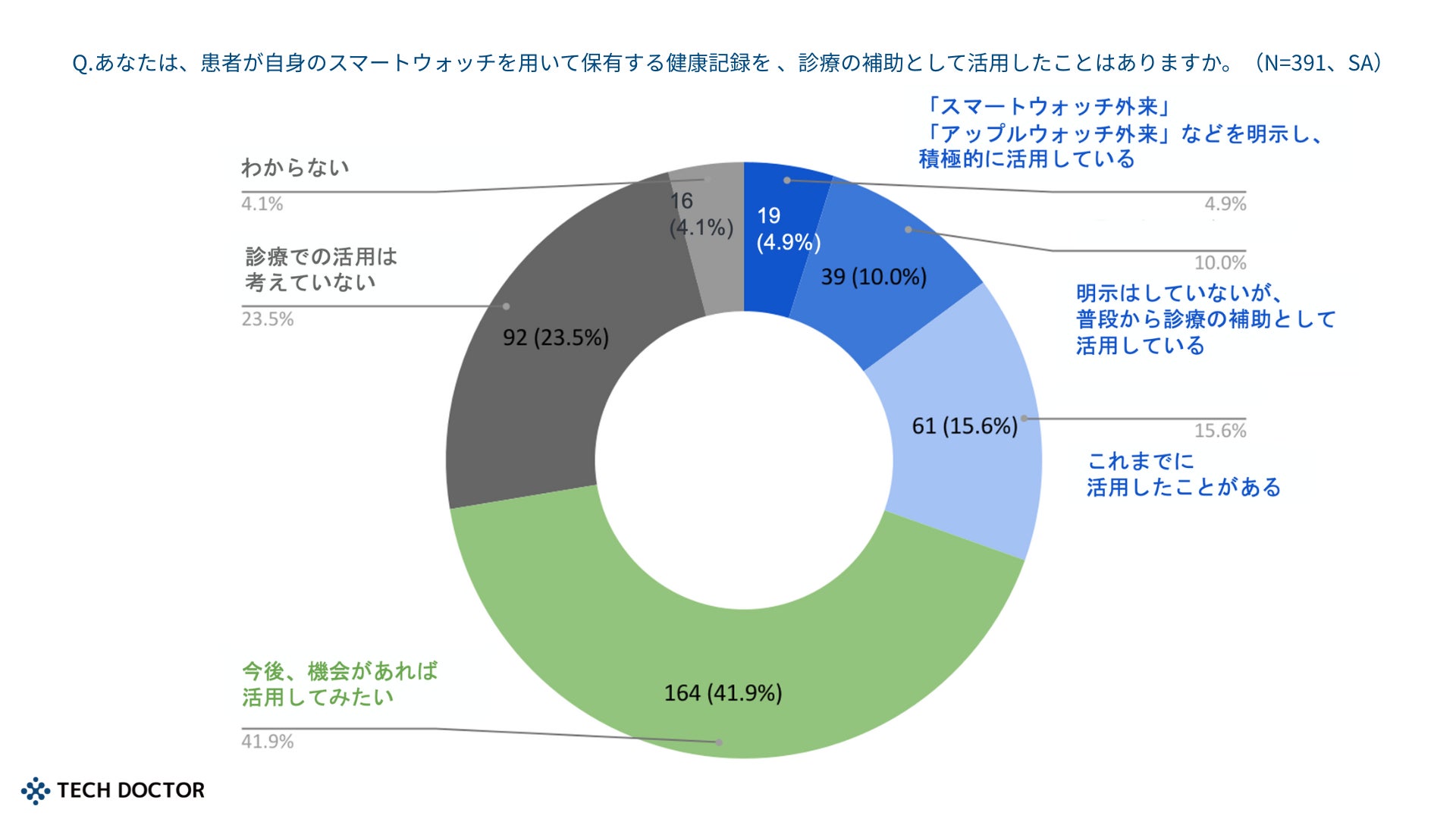

1. 活用経験「ある」3割、「今後使ってみたい」4割

調査では、スマートウォッチを診療に活用した経験のある医師が全体の31%、「今後、機会があれば活用してみたい」と回答した医師が42%にのぼり、全体の7割が活用に好意的であることが明らかになりました。

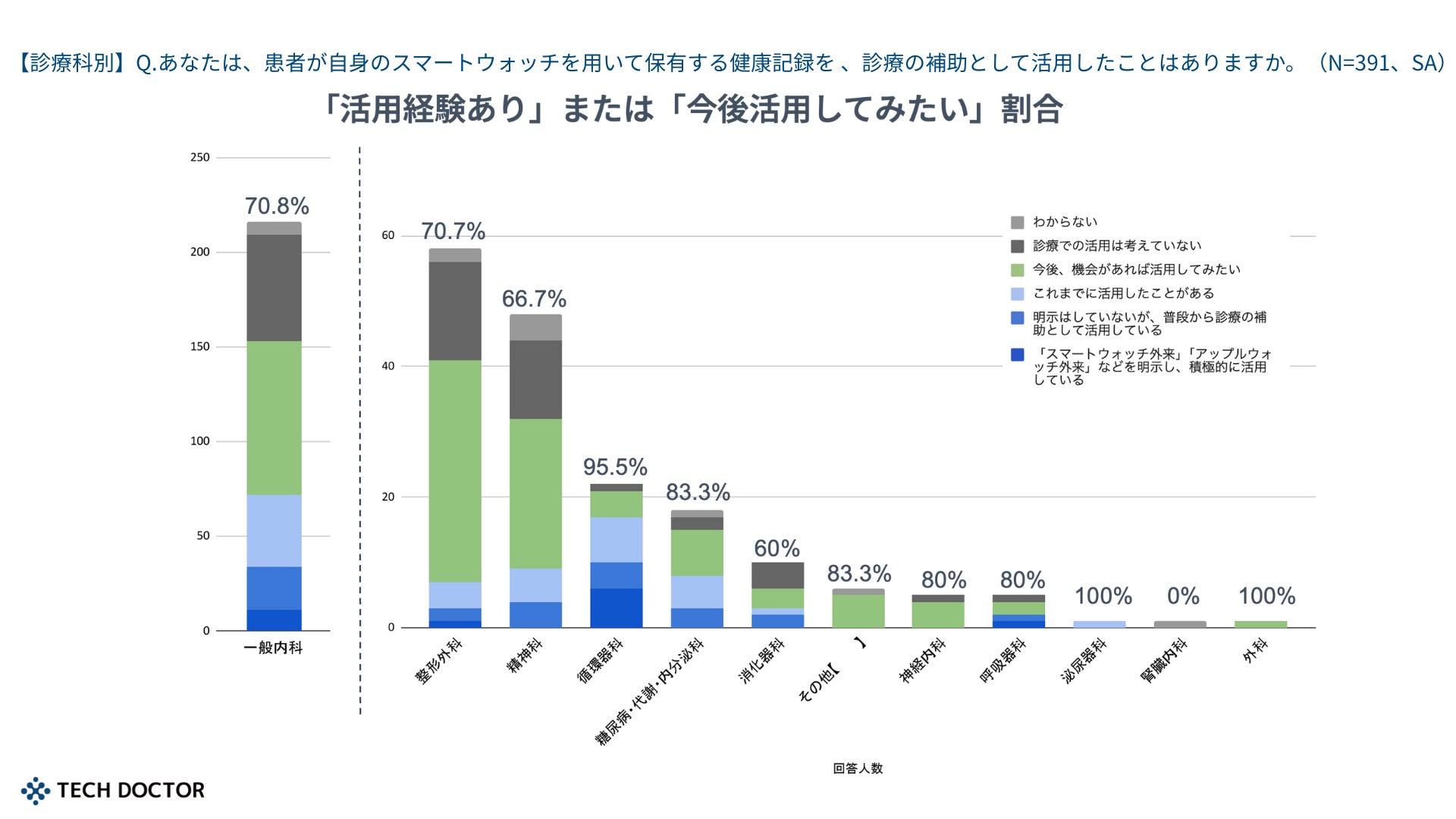

2. 活用が進むのは循環器と一般内科。整形外科と精神科にも期待

回答者の主な診療科別に見ると、すでに活用が進んでいるのは循環器内科や一般内科でした。循環器内科では、心拍に関連するデータとの親和性が高く、すでに診療に取り入れられている例も見られます。たとえば、Apple Watchの心房細動履歴を記録する機能など、一般向けのデバイスでも心疾患の兆候を捉えられるようになってきており、それに伴って患者側からの相談が増えていることも推測されます。

一方で、整形外科や精神科では「今後、機会があれば活用してみたい」とする回答が多く、運動量や睡眠の質といったQOL(生活の質)への影響を継続的に把握する手段として、ウェアラブルデバイスの活用が期待されている可能性があります。特に、症状が日々変動する患者に対して、主観的な訴えだけでなく客観的なデータを併用することで、診療の質の向上につながることが期待されます。

本調査ではさらに、「活用したことがある」医師100名と、「今後、機会があれば活用してみたい」と考えている医師100名を対象に、それぞれの具体的な目的や活用方法についても伺いました。

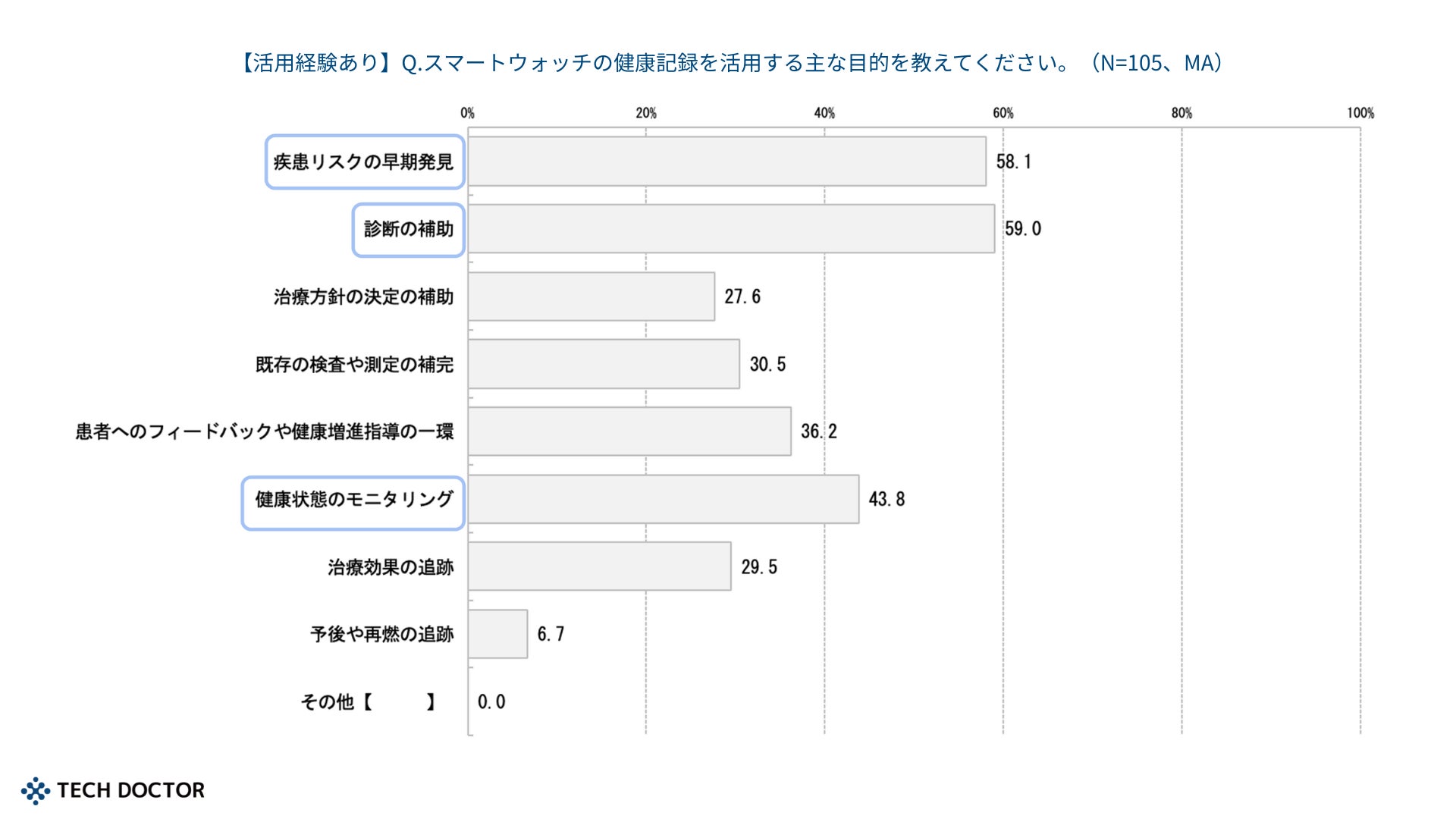

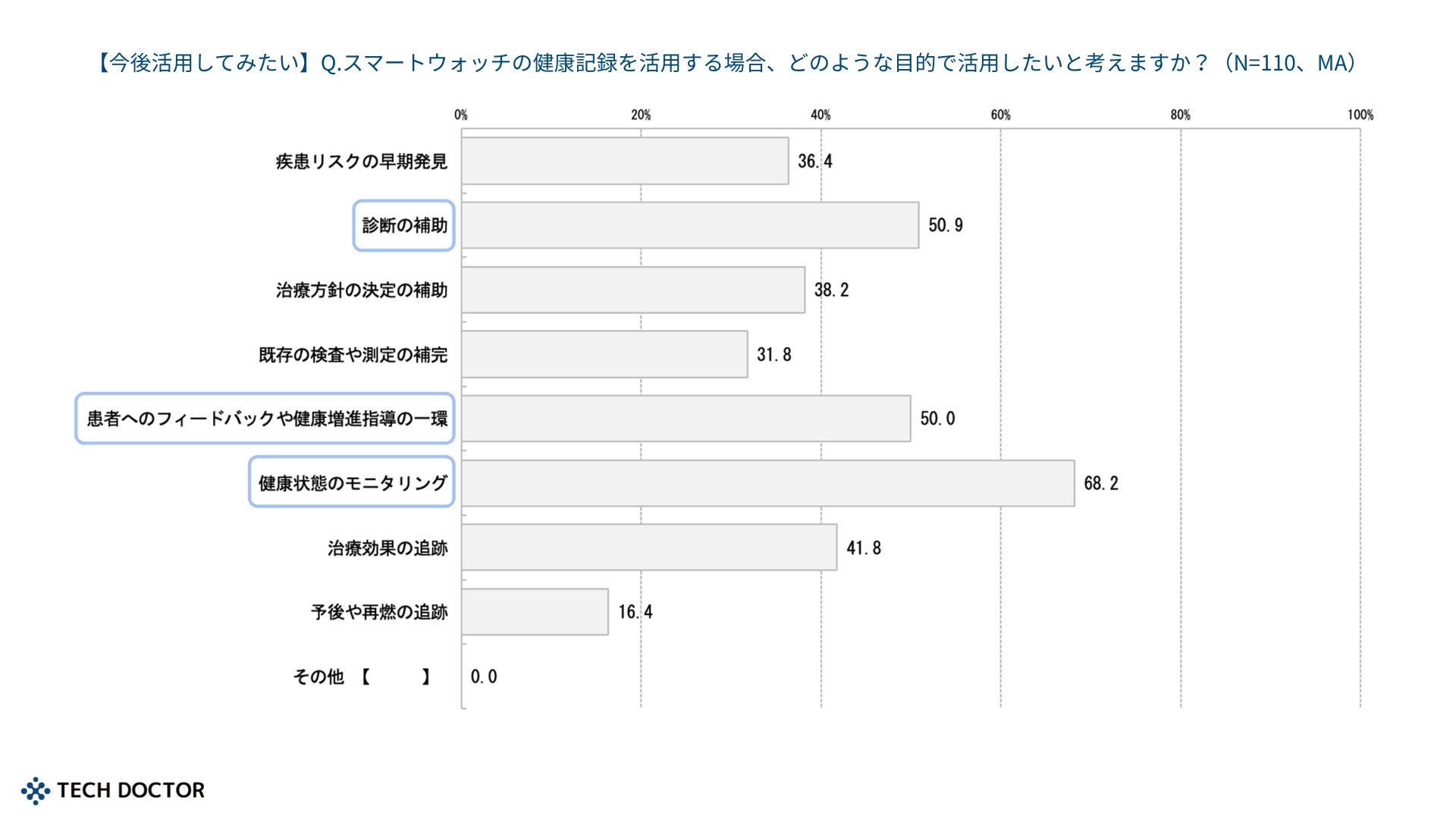

3. スマートウォッチの活用目的:「診断の補助」「早期発見」「モニタリング」

診療における活用目的として、以下の項目が上位に挙げられました:

-

診断の補助

-

疾患リスクの早期発見

-

健康状態のモニタリング

例えば、診察時に患者の主訴だけに頼ると、数日前の記憶に限定されたり、内容が曖昧であったりすることがあります。一方で、スマートウォッチから得られる睡眠や心拍のデータを活用すれば、過去数週間にわたる心身の状態を客観的に把握でき、診断時の参考情報として役立つ可能性があります。

また、デジタル機器から得られる指標(デジタルバイオマーカー)により、特定の疾患に特徴的な兆候を早期に捉えることができれば、疾患リスクの発見につながります。さらに、こうしたデータを用いて疾患の管理状況や、服薬・生活習慣改善の効果を継続的にモニタリングすることで、医師と患者の間でより的確なフォローアップが期待されます。

なお、まだ導入していない医師の間では、「患者へのフィードバックや健康増進指導の一環」に対しても、高い期待が寄せられています。

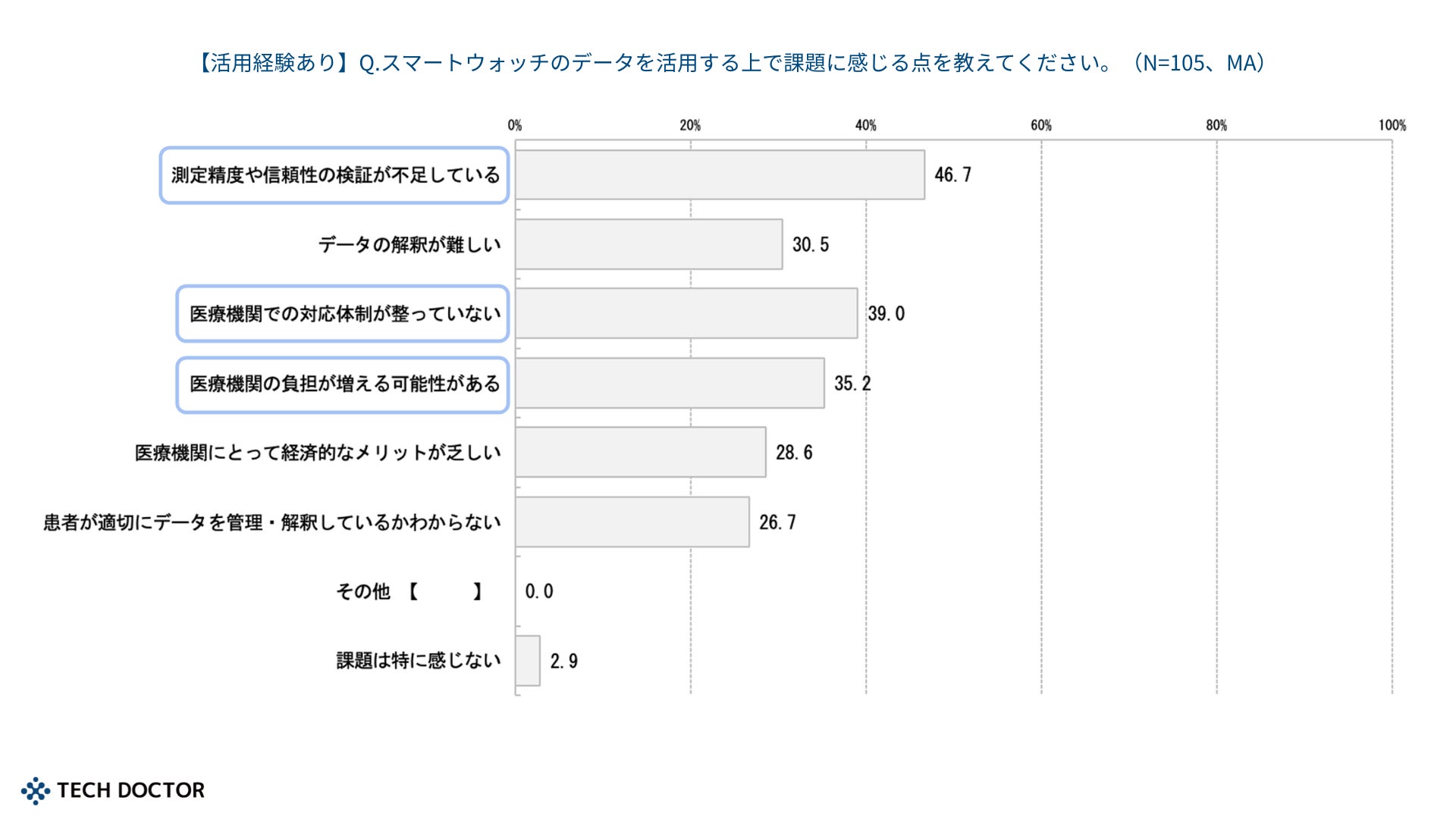

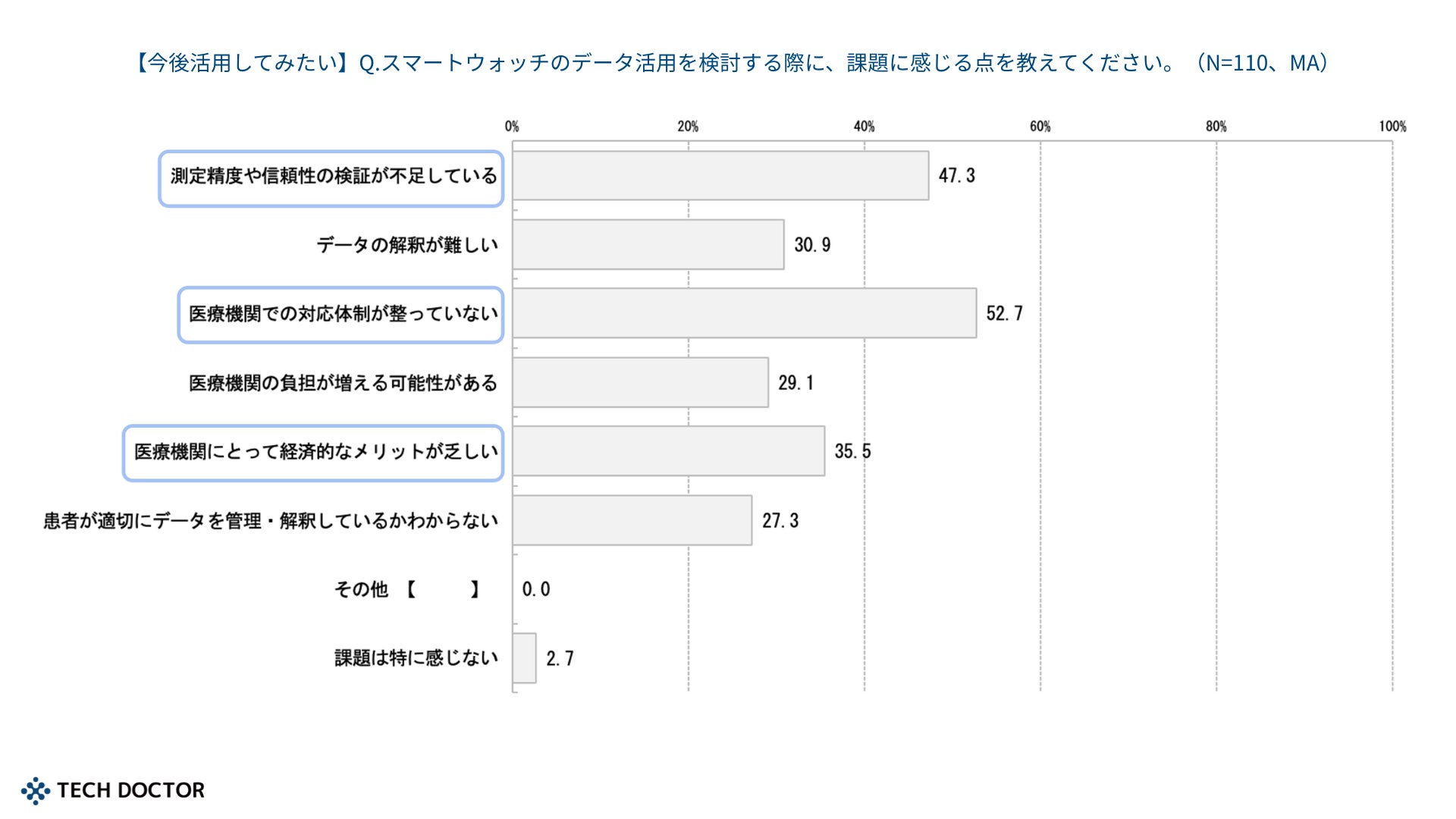

4. 懸念点は「検証の不足」と「体制」- 今後の技術検証とソリューション開発で対応

一方で、導入にあたっての課題も明らかになっています:

-

測定精度や信頼性に対する検証の不足

-

医療機関側の対応体制の未整備

-

医療現場の業務負担の増加

特に導入未経験の医師ほど、「医療機関の体制整備の不十分さ」に対して慎重な見方を示していました。こうした懸念に対してテックドクターは、技術検証による医学的なエビデンスの構築や、臨床現場で使っていただきやすいソリューションの開発に取り組んでまいります。

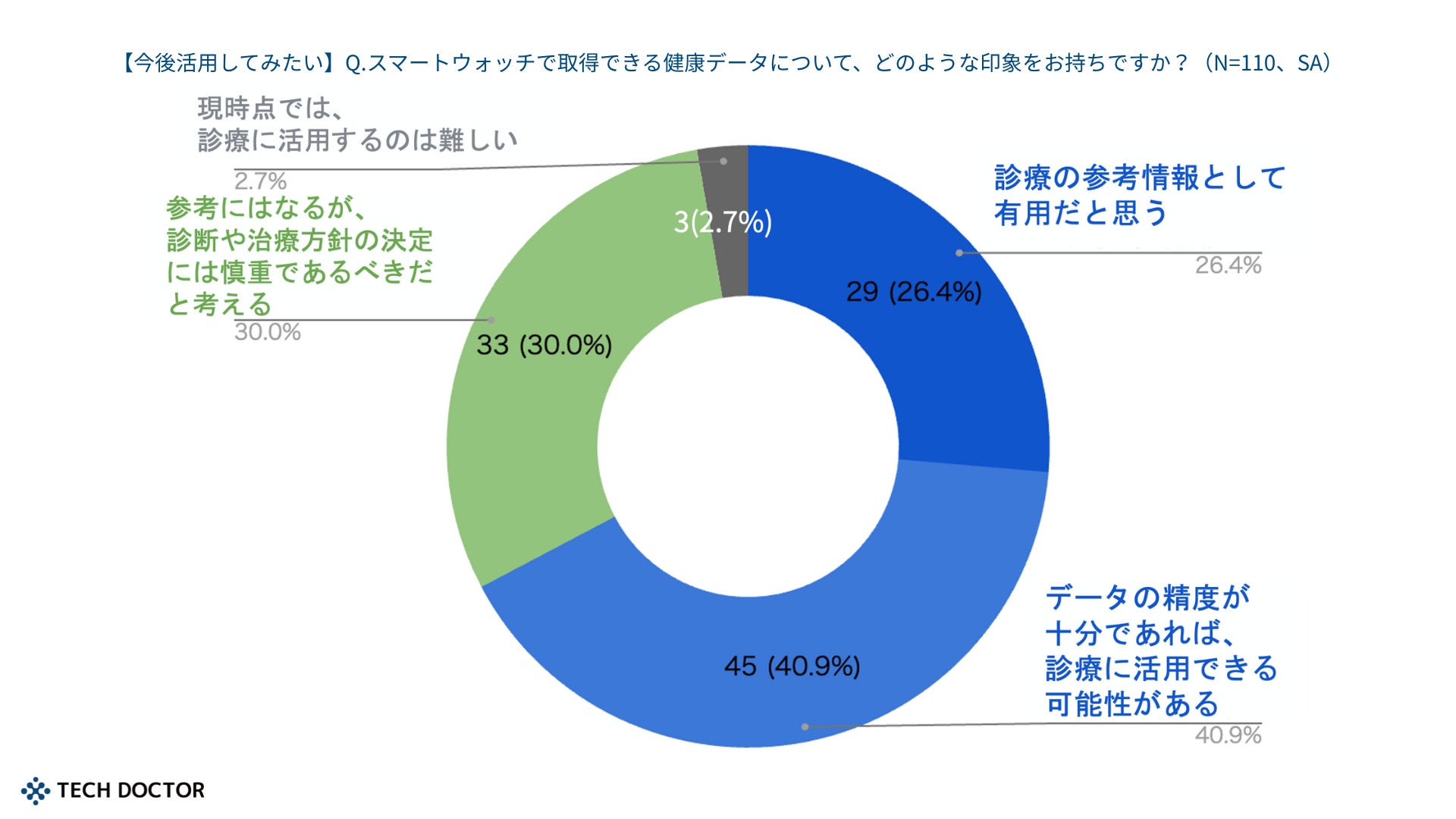

5. 未活用医師のデータに対する印象:7割がポジティブに評価

「今後活用したい」と回答した医師に対し、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスから得られるデータについての印象を尋ねたところ:

-

「有用だと思う」:26%

-

「精度が十分であれば活用できる」:41%

という結果となり、約7割の医師が診療に対する有用性を感じていることがわかりました。

実用化にあたってはデータの精度検証が前提となるものの、一定の期待が寄せられていることが示されています。

■ 医師の調査結果を受け、患者会からも期待の声

今回の医師を対象とした調査結果を受け、患者会NPO法人HAEJの代表である松山真樹子様からは以下のようなコメントをいただいています。

NPO法人HAEJ 遺伝性血管性浮腫 患者会 代表理事 松山真樹子様

多くの患者にとって、体調の変化を客観的に記録・共有できるスマートウォッチなどのウェアラブルデバイスの活用は、命を守ることやより不調のない健康な生活を送ることに繋がる重要な手段です。

医師との診察時には特に、日々のつい忘れてしまう小さな発作や重症度の記録も共有できることで、診察がより有意義になり、より適切な治療へと改善されることが期待できます。実際に発作を記録したデータを診察時に共有していますが、多くの医師に好評です。確かな記録を共有できることは医師にとっても有用なものだと実感できています。

また、私たちはHAE(遺伝性血管性浮腫)の患者会として活動していますが、HAEは発作の予兆が読みにくい疾患の一つであるため、日常のバイタルや睡眠などのデータから発作の起きやすさなどの傾向が少しでも把握できれば、発作に備えることができ、あらゆるQOLの向上にも役立つため、今後のウェアラブルデバイスの診療への活用の有用性には大きな期待を寄せています。

テクノロジーの進化がこれからのより良い医療へ役立ち、ひいては患者のQOL向上にも寄与することを心より願っています。

患者と医師が共にデータを活用しながら健康状態を把握していくことに対して、期待が高まっていることがうかがえます。

■テックドクター 代表取締役 湊和修 コメント

また、テックドクター代表取締役CEO 湊和修は以下のようにコメントしています。

医師の7割がスマートウォッチのデータ活用に前向きな姿勢を示していることは、デジタルヘルスケアの今後の広がりを示唆する結果となりました。特に注目すべきは、単なるデータ収集にとどまらず、診断の補助や疾患リスクの早期発見といった、具体的な医療活用への期待が高まっている点です。

私たちは、収集された日常データにAIや機械学習を用いて医学的な意味付けを行い、新たなインサイト(デジタルバイオマーカー)の創出を目指しています。例えば、日常の活動データから疾患の予兆を捉えたり、投薬後の変化をより細やかにモニタリングすることで、より個別化された医療の実現が可能になると考えています。

一方で、医師の皆様からは、データの精度検証や医療機関の受け入れ体制の整備が重要な課題として指摘されています。テックドクターでは、医療機関や研究機関と連携しながら、医学的なエビデンスの構築と、実臨床での使いやすさの両立に取り組んでまいります。

デジタルとAIの力を医療現場に適切に実装することで、医療者の負担を軽減しつつ、患者さん自身が日々のデータを通じて健康状態を把握できるようにし、QOL(生活の質)の向上に貢献していきたいと考えています。継続的なモニタリングにより、医療者と患者の間にある「わかりあえなさ」を乗り越えていく—そんな未来の医療の実現に向けて、今後も邁進してまいります。

■ テックドクターの取り組みについて

テックドクターは、スマートウォッチなどのウェアラブルデバイスから得られるデータに医学的な解釈を加えた「デジタルバイオマーカー」の開発を専門としています。こうした指標の開発を支援するとともに、それらを活用した医療・ヘルスケアサービスやプログラム医療機器(SaMD)の実装支援にも取り組んでいます。

今後も、医療現場におけるデータの適切な活用を支援し、患者と医療者の双方にとって有益な医療の実現を目指してまいります。

会社名 :株式会社テックドクター

WEB :https://www.technology-doctor.com/

設立日 :2019年6月21日

所在地 :東京都中央区京橋二丁目2番1号 京橋エドグラン4階

代表者 :湊 和修

事業内容:デジタルバイオマーカー開発プラットフォーム「SelfBase」の開発および運用、デジタル医療ソリューションの提供

Apple Watchは、米国および他の国々で登録されたApple Inc. の商標です。