株式会社くるめし

希望する防止策は「ランチに一緒に行く(50.0%)」「社内イベント・懇親会への参加(36.8%)」~ご取材可能な社内コミュニケーション施策実施企業もご紹介~

国内最大級の法人向けフードデリバリーサービス「くるめし弁当」を運営する株式会社くるめし(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小林 篤昌)は、運営サービス「くるめし弁当」「シェフコレ」の会員向けに「新入社員研修および社内コミュニケーションに関する調査」を行いました。その中から、“五月病や体調不良”と“社員同士のコミュニケーションを活性化させるイベント”との関連結果についてお知らせします。

■ 本ニュースリリースのポイント

-

働く人の30%以上が「五月病」の経験あり

-

「五月病」の原因を「上司とのコミュニケーションがうまくいかなかった」と考える人は全体で24%。20代では、「上司とのコミュニケーションがうまくいかなかった」の割合が高く41.2%に。

-

「五月病」を防ぐための取り組みとして「フレックス勤務(44.8%)」「リモートワーク(39.7%)」といった働き方への要望が多い一方で、「同期・同僚とのコミュニケーションを増やす(34.5%)」「上司とのコミュニケーションを増やす(29.3%)」と、社内コミュニケーションを求める回答も多い。

-

理想的なコミュニケーション方法として「上司・先輩社員から積極的に話しかけてもらう(61.6%)」「同期・同僚からから積極的に話しかけてもらう(47.3%)」との回答が挙げられる。一方で、回答を20代・30代に限定すると「ランチに一緒に行く(50.0%)」「社内イベント・懇親会への参加(36.8%)」という社内イベントなどの場を希望する回答が大幅に増加。

-

社員同士のコミュニケーション活性化の取り組み事例のご紹介

– HEROZ株式会社(人工知能・AIの開発ビジネス)

新入社員歓迎ランチで「食」を通じたエンゲージメント促進を実現

– 株式会社IPPO(スタートアップ・ベンチャー企業向け不動産事業)

部署間の横のつながりを強化し社員同士の理解を促進

– FANTAS technology株式会社(資産運用ウェルステックカンパニー)

部署を横断した社員同士のランチ会とランチ代補助でコミュニケーションを活性

■ 五月病に関する調査結果

-

働く人の30%以上が「五月病」の経験あり

5月の大型連休明けに体調不良や軽いうつのような症状、具体的には身体面で、不眠や朝に起きられないこと、動悸、疲れやすさ、食欲不振、頭痛などを感じることが「五月病」と呼ばれています。これは、4月に入社した新卒社員や、新年度の異動など環境が変わった人などが大型連休後にこのような症状を感じる方がおおいことから「五月」の病という名前がついています。しかし、社会人経験の長さや社歴に関係なく、大型連休後にこのような症状を感じたり、五月に限らず夏休みや年末年始などの連休明けにこのような症状を訴える・感じる方は多いようです。

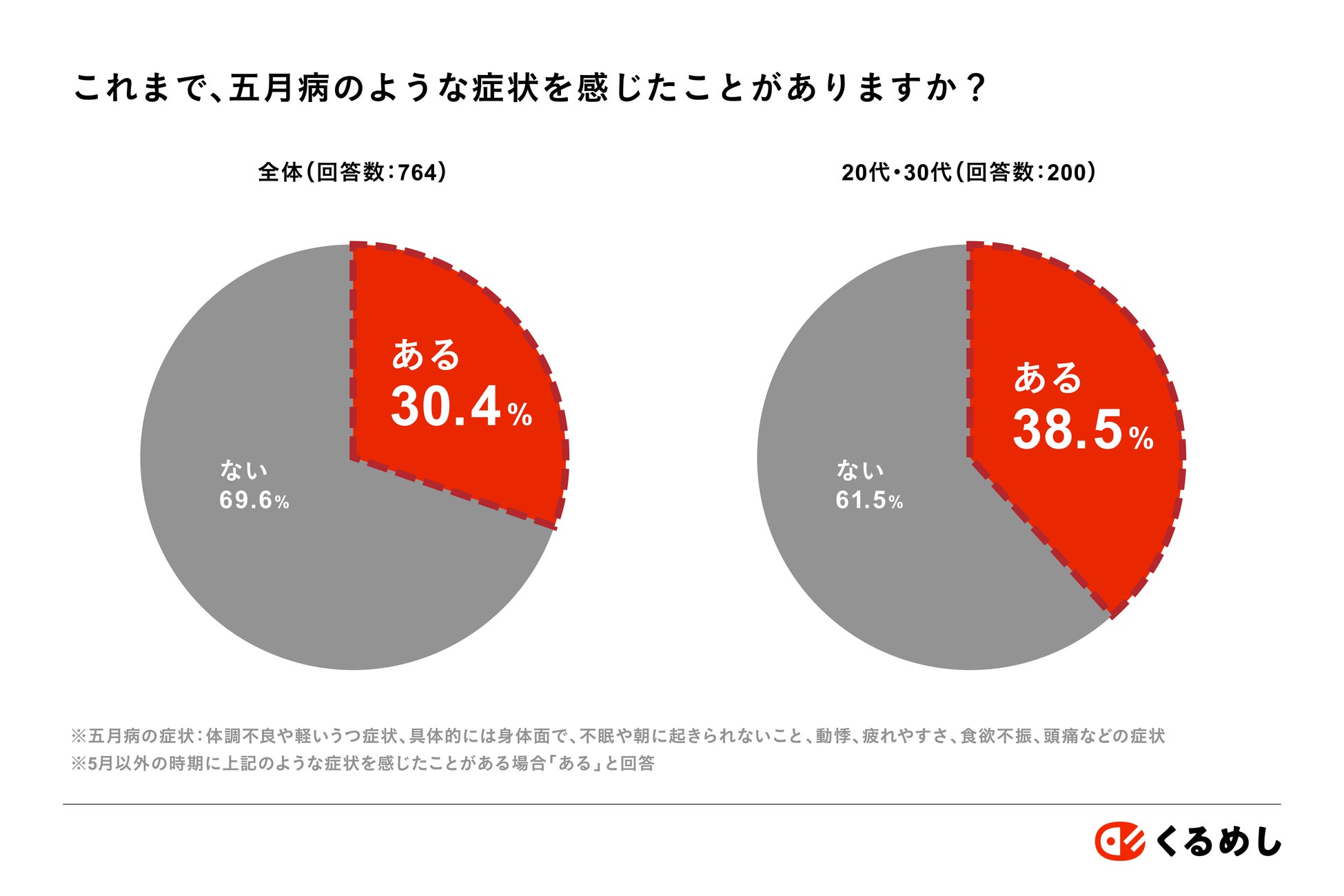

実際に、時期は関係なくそのような症状を感じたことがあるか、質問したところ、全体で、30.4%の方が「症状を感じたことがある」と回答しました。さらに、その回答を20代・30代に限定すると、その割合は38.5%とさらに高くなっています。

-

「五月病」の原因は「社員同士のコミュニケーション」?

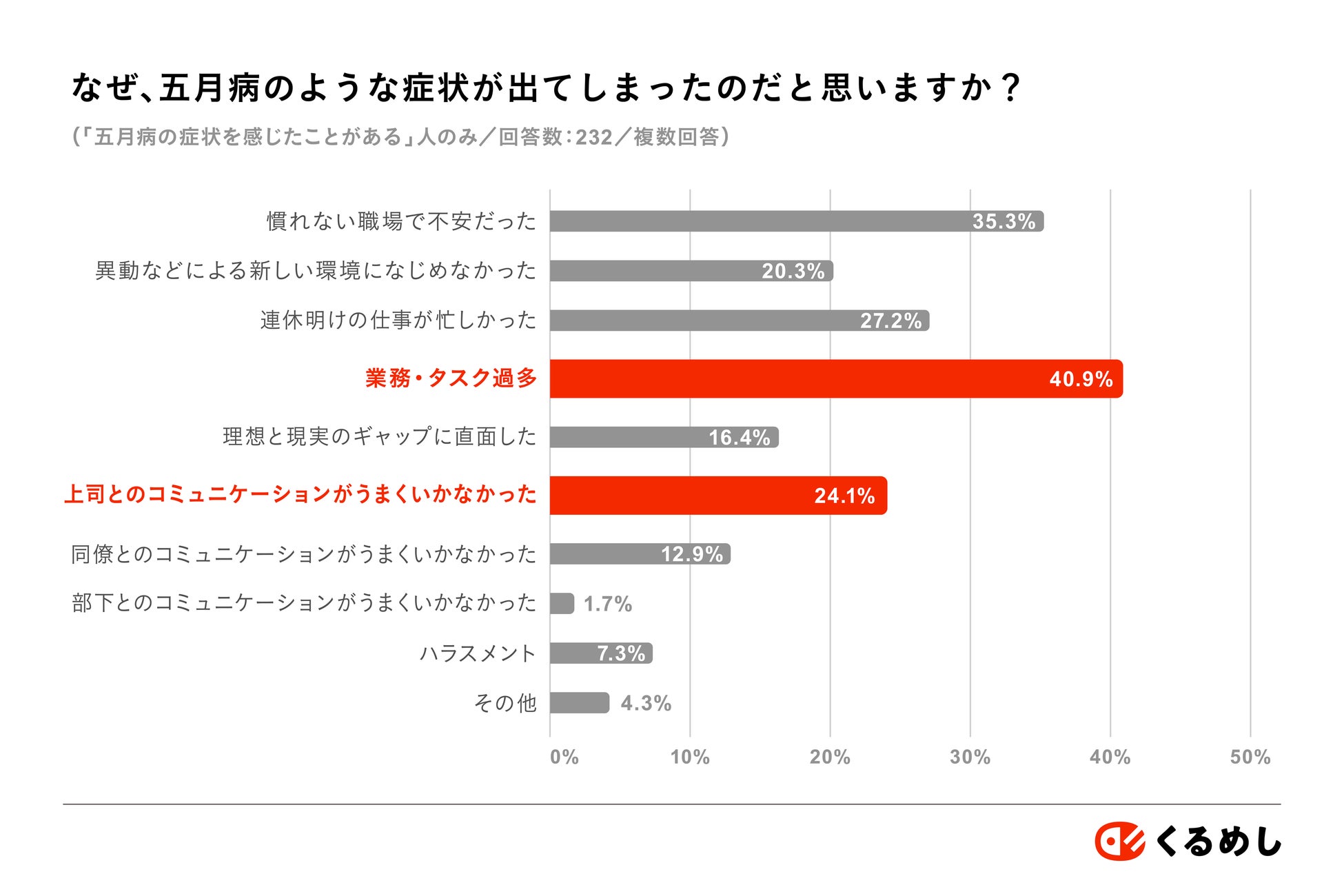

「五月病」の症状が出てしまった理由を聞くと、もっとも多い回答が「業務・タスク過多」で、その割合は40.9%にものぼりました。ついで「慣れない職場で不安だった(35.3%)」という回答がみられました。

一方で、社員同士のコミュニケーションも原因の1つであると感じている方も多いようで、24.1%の人が「上司とのコミュニケーションがうまくいかなかった」と回答しています。

特に20代では「上司とのコミュニケーションがうまくいかなかった」ことが原因と回答した人の割合が高く41.2%にものぼりました。休み明けの忙しさが大きな要因となっているようですが、社員同士のコミュニケーションも体調を崩す原因の1つと言ってもよいかもしれません。

-

「五月病を防ぐための社内の取り組み」は勤務体制だけでなく社員同士のコミュニケーションも重要

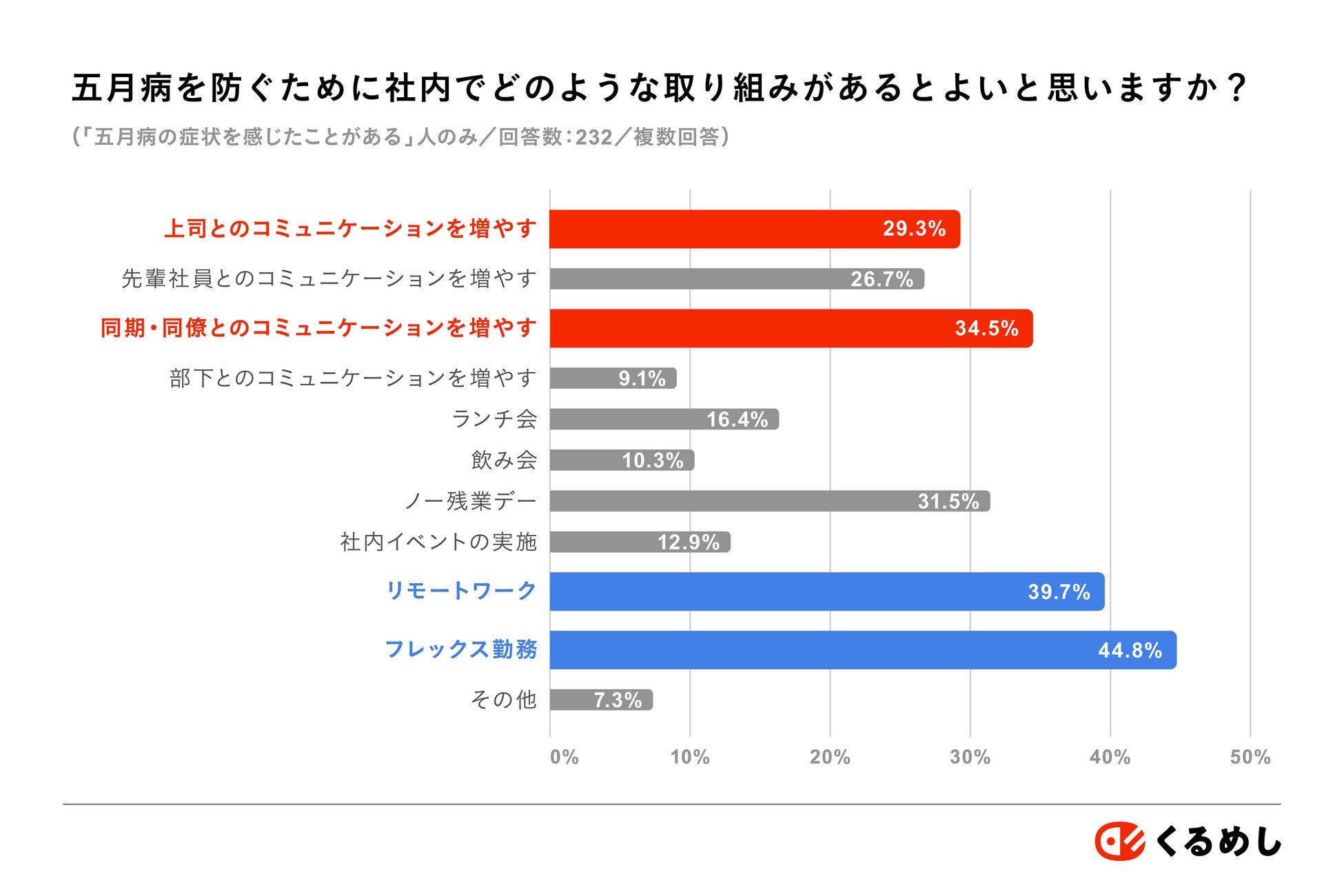

「五月病を防ぐために社内でどのような取り組みがあるとよいと思いますか?」という質問に対して、もっとも多かった回答は「フレックス勤務(44.8%)」ついで「リモートワーク(39.7%)」という働き方に関する回答でした。一方で、「同期・同僚とのコミュニケーションを増やす(34.5%)」「上司とのコミュニケーションを増やす(29.3%)」など社員同士のコミュニケーション増加を望む声もみられました。働きやすい環境を提供することが社員にとっては重要ではありますが、「五月病」を防ぐためには、社員同士が気軽に話せる場など、コミュニケーションのきっかけを作ることも重要といえるでしょう。

-

理想的なコミュニケーション方法は「積極的に話しかけてもらいたい」と「社内コミュニケーションの場」

五月病を防ぐための取り組みとして「上司や先輩社員、同期・同僚とコミュニケーションを増やす」と回答した人に、理想的なコミュニケーションの形をお聞きしたところ、「上司・先輩社員から積極的に話しかけてもらう(61.6%)」「同期・同僚から積極的に話しかけてもらう(47.3%)」という回答が多くみられました。社員同士のコミュニケーションが重要と思いつつ、どのように話したらよいのかわからない、と悩んでいる人が多いのかもしれません。

また、「ランチに一緒に行く」という回答が37.5%、「社内イベント・懇親会への参加」が30.4%という結果から、業務を介さないコミュニケーションを希望する方も多いことが伺えます。とくに、回答を20代・30代に絞ると、「ランチに一緒に行く」という回答が50.0%に増加し、「社内イベント・懇親会への参加」も36.8%に増えています。この結果から、若手社員は業務外で社員同士のコミュニケーションを求めている傾向にあるといえるでしょう。

■ ユニークな社内交流会開催企業紹介

調査結果から、特に若手社員が社員同士のコミュニケーションを求めている傾向にあることがわかりました。そのような背景もありつつ、「五月病」だけではなく、社員同士のコミュニケーションを活性化させ、新入社員が早く社内に馴染めるようにしたり、リモートワーク中心のため、社員同士のつながり・エンゲージメント低下に課題をもつ企業が社内イベントを活用した取り組みをご紹介いたします。

-

HEROZ株式会社(https://heroz.co.jp/)

新入社員歓迎ランチで「食」を通じたエンゲージメント促進を実現

AI技術を活用したサービスの企画・開発・運用を手がけるHEROZ株式会社では、社員間のコミュニケーションを活性化し、より良い職場環境を構築するための取り組みとして、毎月「新入社員を囲む会」が開催されています。社員全員でランチを共にするイベントで、その月に入社した新入社員との交流を楽しむ機会として定着しているそうです。

社員同士の距離を縮める方法を模索していた中で、「食」を活用したイベントの可能性に着目したHEROZ株式会社。自社のポリシーである「自律性」と「プロフェッショナリズム」を基盤に、社員が主体的に参加しやすい環境を設計し、部署を超えたつながりを築く場として、「食」のイベントを実施しているそうです。

「新入社員を囲む会」は、今では単なる食事の場ではなく、社員同士がリラックスして会話を楽しみ、部門を超えた交流を深める貴重な時間となっています。

新入社員にとっては、会社の雰囲気に馴染む絶好の機会となり、既存社員からも「普段話す機会がない同僚と交流できた」「新入社員の個性を知る良いきっかけになった」など、好意的なお声が寄せられ、既存社員と新入社員の相互理解を促進し、社内の一体感を高める良い機会となっているようです。

「新入社員を囲む会」を通じて、社員の皆さま、一人ひとりが「会社の一員」であることを実感されており、今後もポジティブな職場環境を築けられるよう取り組みは続けられるそうです。

詳しいお取り組みについて詳細はこちらからご覧いただけます:

https://note.com/kurumeshi_story/n/nf0896c3283df

-

株式会社IPPO(https://ippooffice.co.jp/)

部署間の横のつながりを強化し社員同士の理解を促進

スタートアップ・ベンチャー企業に特化したオフィス移転仲介、オフィス移転コンサルティング事業を展開する株式会社IPPOは、創業時から比較し、従業員数が増え、会社の規模が大きくなるとともに、社員間のコミュニケーションや交流の機会を増やし組織全体の強化の必要性を感じていたそうです。事業部や、同じ部内であってもチームが異なるとコミュニケーションを取る機会は少なく、横のつながりが希薄であった点が大きな課題でした。そこで、お花見や誕生日会・カルタ大会など社内イベントを定期的に開催し、社員同士のコミュニケーションの場を増やし、エンゲージメント向上を図りました。

社内イベントでは「食事」が提供されますが、それは過去にイベント開催時に食事の提供有無で、参加者の満足度が大きく異なったことがあるからだそう。そのため参加者の会話を増やし、社員同士の理解が深まるように「食」を活用しているそうです。

詳しいお取り組みについて詳細はこちらからご覧いただけます:

https://note.com/kurumeshi_story/n/n732b6425ffdd

-

FANTAS technology株式会社(https://fantas-tech.co.jp/)

部署を横断した社員同士のランチ会とランチ代補助でコミュニケーションを活性

資産形成を目的とした不動産商品から金融商材まで幅広く扱う資産形成プラットフォームのウェルステック事業を展開するFANTAS technology株式会社。「不動産×金融×テクノロジー」を軸に様々なプラットフォームサービスを提供しています。そのため部署も多岐にわたり、部署を横断した社員同士のコミュニケーションが希薄になっていました。そこで積極的に社員同士のコミュニケーションを活性化させるイベントや制度を設けたそうです。例えば、先輩社員・若手社員の交流を目的としたランチ会の開催や、部署をまたいだ社内部活動・女子会の費用補助制度、さらに、お子さんのいらっしゃるパパ・ママの育児に関する悩み相談ができるランチ会をハイブリッド形式で開催するなど、様々な形で社員同士がコミュニケーションしやすい場があります。

コミュニケーション頻度が増えたことで業務相談やサービスの垣根を超えた提案などが活発になり業務にも良い影響が出始めているそうです。若手社員も多いなか社員の満足度は高く、「ファンになっていただける企業になる」という企業理念のもと、社員自身が会社のファンになり、ファンになっていただける人になり、ファンの連鎖を日々つくっています。

■ 調査結果を受けて:従業員が心身ともに健やかに働ける環境の重要性

4月から新しい環境で働き始める方も多いかと思います。今年の大型連休は、連続する祝日が少ないため、例年よりも長いお休みとなる人は少ないかもしれませんが、5月は休み明けの忙しさで、心身ともに疲労を感じてしまったり、社員同士のコミュニケーションに悩みが出始める時期。「五月病」の原因は、個々人によることも多く、100%防ぐことは難しいかもしれません。しかし、同じ職場・チームのメンバー同士で業務を介さないコミュニケーションの機会を作り、心理的安全性を高めることで、少しでも五月病の症状を防ぎ、日々前向きに仕事に取り組むことができるようになるでしょう。その1つの方法・取り組みとして、歓送迎会はもちろん、ランチイベントや部活動など社員同士のコミュニケーションを活性化する取り組みを推進する企業も増えているようです。このようなコミュニケーションの場を提供することで、自分から進んでコミュニケーションをとることが苦手と感じる若手社員も、気軽に上司・先輩社員と話すことができるようです。従業員が心身ともに安心して働ける環境をつくるために、会社主導で交流の場・社内イベントというきっかけを作ることも重要かもしれません。

くるめしは、一人でも多くの方が身体も心も健康な状態で働くことができるよう、食事を通して皆さまをサポートできればと考えております。

■調査概要

「新入社員研修および社内コミュニケーションに関する調査」

調査対象:全国、20歳以上の「くるめし弁当」会員と「シェフコレ」会員 男女 764人

調査方法:インターネットを用いたアンケート調査

調査期間:2025年1月30日(木)~2月6日(水)

※本調査に関する詳細は、下記までお問合せください。

pr@kurumeshi.co.jp

●くるめし弁当」とは

「くるめし弁当」は、会議・研修・懇親会等の企業内での利用からロケや展示会等の大型イベントまで、ビジネスの場で必要とされる団体注文・時間予約が可能なお弁当を検索・注文できるサービスです。約900店舗、20,000種類以上の商品を掲載する国内最大級の法人向けフードデリバリーサービスです。

https://www.kurumesi-bentou.com/

●「シェフコレ」とは

「シェフコレ」は、企業の懇親会から入社式、忘新年会まで、様々なパーティーの場面において、ご予算や利用シーンに最適なお好みのケータリング・オードブルを選ぶことができるサービスです。約150店舗・1,000以上のプランを掲載する国内最大級のパーティー料理のデリバリーサービスです。

【株式会社くるめし 会社概要】

所在地:〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-23-12 フォンティスビル7F

代表者:代表取締役 小林 篤昌

WEBサイト:https://www.kurumeshi.co.jp/

事業内容:法人向けフードデリバリー事業

「くるめし弁当」( https://www.kurumesi-bentou.com/ )

「シェフコレ」( https://www.chef-colle.com/ )

設立年月日:2010年8月26日