株式会社エスプール

企業の開示と投資家が求める開示との間に見られた“ズレ”も明らかに

株式会社エスプールブルードットグリーン(本社:東京都千代田区、取締役社長:八林 公平、以下「エスプールブルードットグリーン」)は、①従業員数1,000名以上の企業の経営者、②企業でサステナビリティ業務に従事している方を対象に、「ESG(環境・社会・ガバナンス)情報開示」に関する調査を実施しました。

近年、持続可能な社会の実現に向けた取り組みが世界中で加速しており、企業のESG情報は、経営戦略や投資判断において重要な要素の一つとなっています。

前回配信した、機関投資家に勤めていて資産運用に関わっている方と個人投資家に向けて行った「ESG報開示の投資への影響」に関する調査では、多くの投資家がESG情報を投資対象企業の選定に活用していることが分かりました。

では、実際の企業におけるESG情報の開示状況はどうなのでしょうか。取引先の選定や取引継続の判断において、どのようなESG要素が重視されているのでしょうか。

そこで今回、株式会社エスプールブルードットグリーンは、①従業員数1,000名以上の企業の経営者、②企業でサステナビリティ業務に従事している方を対象に、「ESG情報開示」に関する調査を実施しました。

調査概要:「ESG(環境・社会・ガバナンス)情報開示」に関する調査

【調査期間】2025年3月31日(月)~2025年4月2日(水)

【調査方法】PRIZMAによるインターネット調査

【調査人数】1,057人

【調査対象】調査回答時に①従業員数1,000名以上の企業の経営者/②企業でサステナビリティ業務に

従事していると回答したモニター

【調査元】株式会社エスプールブルードットグリーン

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

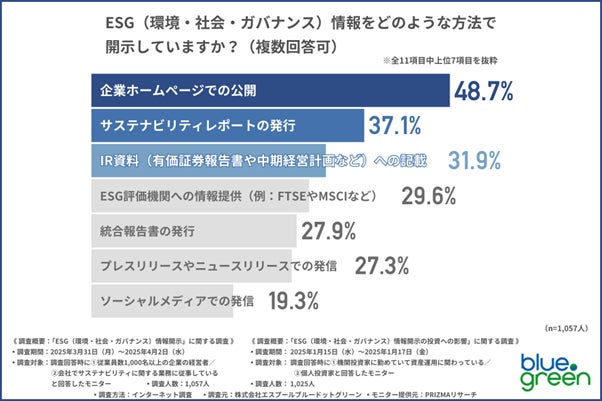

■約半数がHP上でESG情報を開示

はじめに、どのような方法でESG情報を開示しているのかをうかがいました。

「ESG情報をどのような方法で開示していますか?(複数回答可)」と質問したところ、『企業ホームページでの公開(48.7%)』が最も多く、次いで『サステナビリティレポートの発行(37.1%)』『IR資料(有価証券報告書や中期経営計画など)への記載(31.9%)』となりました。

約半数の方が、自社のウェブサイトを情報開示の主な手段として活用していることが分かります。また、サステナビリティレポートやIR資料の活用も多く見られました。

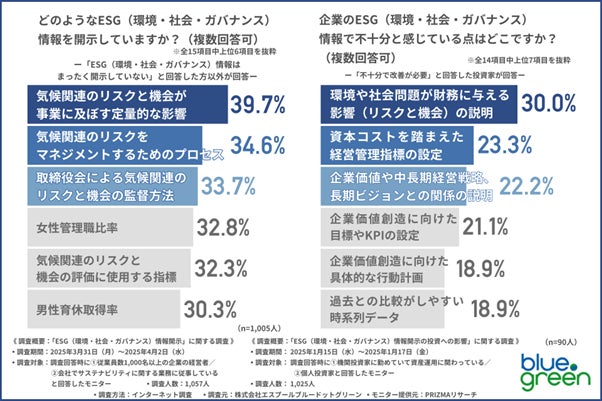

では、具体的にどのようなESG情報を開示しているのでしょうか。ここからは、前問で『ESG情報はまったく開示していない』と回答した方以外にうかがいました。

■企業と投資家の認識のギャップが明らかに

「どのようなESG情報を開示していますか?(複数回答可)」と質問したところ、『気候関連のリスクと機会が事業に及ぼす定量的な影響(39.7%)』が最も多く、次いで『気候関連のリスクをマネジメントするためのプロセス(34.6%)』『取締役会による気候関連の監督方法(33.7%)』となりました。

一方で、前回の調査では、企業のESG情報開示が不十分だと回答した投資家のうち3割が、「環境や社会問題が財務に与える影響(リスクと機会)の説明」に不十分さを感じていることが分かっています。これらの結果を照らし合わせると、企業が「開示している」と認識している情報と、投資家が「十分に説明されている」と評価する情報の間に、明確なギャップがあることが浮き彫りとなりました。

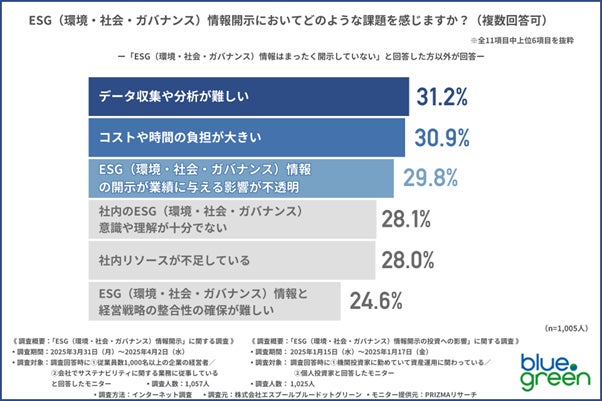

投資家と企業の認識に相違があることが明らかになりましたが、実際企業がESG情報を開示する上では、どのような点に課題を感じているのでしょうか。

「ESG報開示においてどのような課題を感じますか?(複数回答可)」と質問したところ、『データ収集や分析が難しい(31.2%)』が最も多く、次いで『コストや時間の負担が大きい(30.9%)』『ESG情報の開示が業績に与える影響が不透明(29.8%)』となりました。

ESG情報開示に伴う業務の難しさや、コストや時間の負担といった社内リソース不足、さらに業績に与える影響の不透明さに課題を感じている方が多いことが浮き彫りになりました。

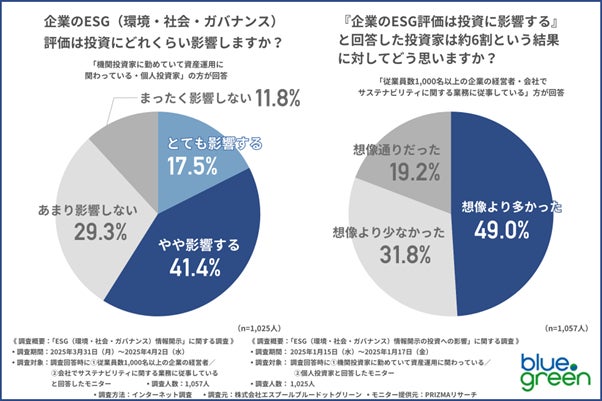

■ESG評価の投資判断への影響に関する“温度差”

ここまで、企業側のESG情報の開示方法やその内容の認識について明らかになりましたが、ESG情報の開示は“投資家への発信”という側面も大きく持っています。

前回の調査では、投資家の6割が「ESG評価が投資判断に影響する」と回答しました。

これを踏まえ、企業側に「『企業のESG評価は投資に影響する』と回答した投資家は約6割という結果について対してどう思いますか?」と質問したところ、以下のような回答結果になりました。

『想像より多かった(49.0%)』

『想像より少なかった(31.8%)』

『想像通りだった(19.2%)』

約半数の企業が、この「6割」を想像より多いと感じており、ESG情報開示に積極的に取り組んでいる企業であっても、投資家の関心の高さや影響度の強さを“過小評価”していた可能性が示唆されます。ESG情報が企業の信頼度を高める重要な要素の一つになりつつある一方で、企業側と投資家側との間には、依然として認識の“温度差”が存在していると考えられます。

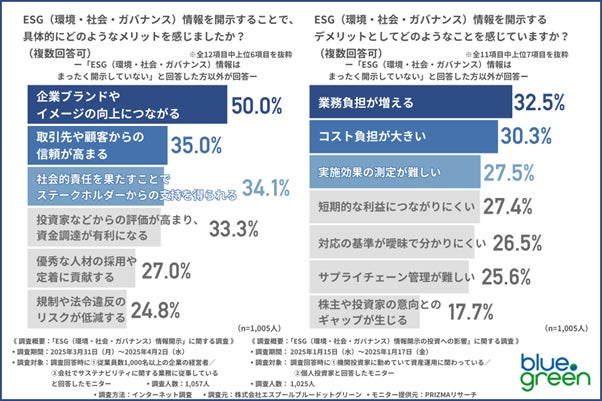

■ESG情報開示によるメリットは「ブランディングの向上」が最多

では、企業はESG報の開示によってどのようなメリットを感じたのでしょうか。再び、前問で『ESG情報はまったく開示していない』と回答した方以外にうかがいました。

「ESG情報を開示することで、具体的にどのようなメリットを感じましたか?(複数回答可)」と質問したところ、『企業ブランドやイメージの向上につながる(50.0%)』が最も多く、次いで『取引先や顧客からの信頼が高まる(35.0%)』『社会的責任を果たすことでステークホルダーからの支持を得られる(34.1%)』となりました。

「企業ブランドやイメージ向上」が最多となり、2人に1人がブランディングという点についてメリットを感じているようです。

一方で、ESG情報を開示することで感じたデメリットは何なのでしょうか。

「ESG情報を開示するデメリットとしてどのようなことを感じていますか?(複数回答可)」と質問したところ、『業務負担が増える(32.5%)』が最も多く、次いで『コスト負担が大きい(30.3%)』『実施効果の測定が難しい(27.5%)』となりました。

業務やコスト面での負担が3割を超えており、大きなデメリットとなっていることがうかがえます。また、「効果の測定が難しい」とする回答も多く、“成果の見えづらい取り組み”と捉えられている実態が明らかになりました。

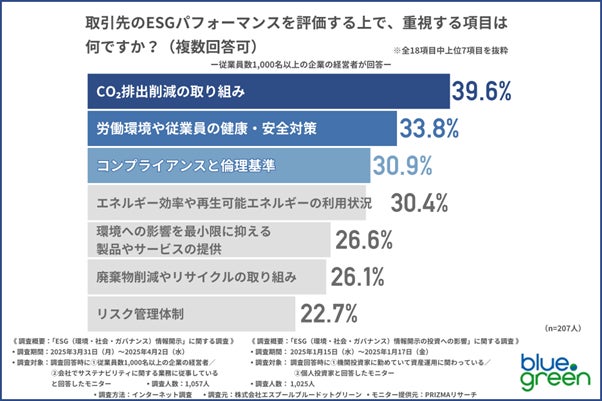

■取引先評価で重視されるESG要素は「CO₂排出削減」

次に、取引先評価におけるESG要素の重要性について従業員数1,000名以上の企業の経営者にうかがいました。

「取引先のESGパフォーマンスを評価する上で、重視する項目は何ですか?(複数回答可)」と質問したところ、『CO₂排出削減の取り組み(39.6%)』が最も多く、次いで『労働環境や従業員の健康・安全対策(33.8%)』『コンプライアンスと倫理基準(30.9%)』となりました。

約4割が「CO₂排出削減の取り組み」と回答しており、気候変動リスクの顕在化やカーボンニュートラルに向けた国際的な要請の高まりを背景に、環境負荷低減への具体的な施策が重要な判断基準となっていることが示唆されました。

また労働環境やコンプライアンスに対する取り組みも、取引先選定における評価項目として重視されていることが明らかになりました。

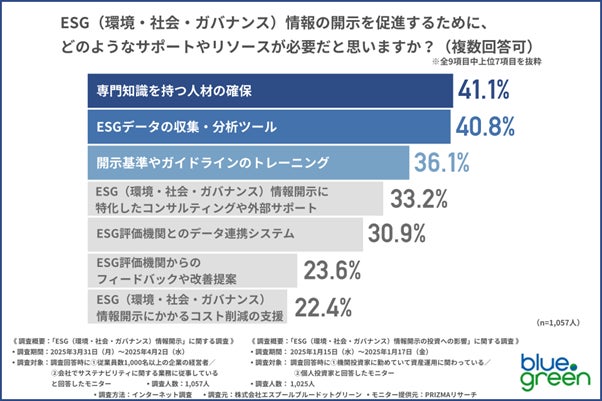

■ESG報開示促進のために必要なサポートとは

では、今後のESG情報開示を促進するために必要だと思うサポートは何なのでしょうか。

「ESG情報の開示を促進するために、どのようなサポートやリソースが必要だと思いますか?(複数回答可)」と質問したところ、『専門知識を持つ人材の確保(41.1%)』が最も多く、次いで『ESGデータの収集・分析ツール(40.8%)』『開示基準やガイドラインのトレーニング(36.1%)』となりました。

ESG情報開示の促進においては、人的リソースの強化やツールの整備、ガイドラインに関する教育といった多方面からの支援が求められていることが明らかになりました。

【まとめ】ESG情報開示における課題は、業務の複雑さやコスト負担──開示推進に向けて企業が求める支援内容が明らかに

今回の調査を通じて、企業におけるESG情報開示の方法や、投資家と企業の間に生じている認識の“温度差”が明らかになりました。

ESG情報の開示方法については、半数近くが「企業ホームページ」を活用しており、サステナビリティレポートやIR資料など、複数の手段を併用していることが分かりました。開示内容に関しては、「気候関連のリスクと機会が事業に及ぼす影響」に関する情報を開示していると認識している企業が最も多かった一方で、一部の投資家はその説明が不十分だと感じており、企業と投資家の間に認識のズレがあることが浮き彫りになりました。

また、開示に関する課題としては、「データ収集や分析の難しさ」や「コスト・時間的な負担」、さらに「業績への影響が不透明」といった声が多く、開示実務におけるハードルが依然として高いことも明らかになっています。

さらに、投資判断に対するESG情報の影響については、約6割の投資家が「影響する」と回答しており、ESG情報が投資基準の一部として着実に定着しつつある現状がうかがえます。にもかかわらず、「その割合は想像より多かった」と回答した企業が半数近くにのぼっており、企業側のESG情報開示に対する認識が、市場の実態に追いついていない可能性が示唆されました。

ESG情報開示のメリットとしては、「ブランドや企業イメージの向上」や「信頼の獲得」が挙げられる一方で、「業務負荷」や「費用対効果の見えにくさ」といったデメリットも存在しています。特に、成果が短期的には見えにくいため、社内での推進体制に課題を抱える企業も少なくないと考えられます。

今後、ESG情報開示を進めていく上では、まずは可能な範囲から開示を始め、その上でステークホルダーと対話し開示内容をブラッシュアップしていくことが重要です。ブラッシュアップを図るには、ステークホルダーが何を求めているのか正確に把握し、それに基づいて企業の実態に即した情報を開示する必要があります。ただし、求められる情報をすべて開示するには膨大なリソースが必要となるため、自社の事業特性や重要性を踏まえた上で優先順位を付け、開示すべき情報を見極めていくことが重要となるでしょう。

GHG排出量算定コンサルティングなら株式会社エスプールブルードットグリーン

今回、「ESG情報開示」に関する調査を実施した株式会社エスプールブルードットグリーンは、GHG排出量算定コンサルティングサービスを提供しています。

■GHG排出量算定に関するお悩みを抱えていませんか?

✓GHG排出量を削減するために、まずは自社の排出量を把握したい

✓取引先からGHG排出量の開示を求められたが、リソースが足りない

✓算定ツールを使ってみたものの、入力前の情報整理でつまずいて進まない

✓そもそも算定に関する知識がないため、まるっと代行してほしい

エスプールブルードットグリーンでは、算定目的の設定から算定の実務までトータルでサポートするプランから、特定の課題を解決するミニマムなスポットプランまで、企業様のニーズに応じた各種プランをご用意しています。また、「将来的に内製化したい」「リソースがないためすべてお任せしたい」といったご要望にも、柔軟に対応いたします。

【エスプールブルードットグリーンの強み】

POINT① データ入力の手間を省ける

GHG排出量算定では、該当する活動に応じたあらゆるデータの収集が必要不可欠です。通常、算定システムを使用する場合は、これらの膨大なデータをカテゴリごとに整理し、システムへ入力する作業が発生します。しかし、当社では収集したデータそのものをお預かりし、弊社側で算定いたします。そのため、企業様におけるデータの分類・入力作業の手間は不要です。また、初めての算定でも安心して進めていただけるよう、すべての工程を一括でサポートいたします。

POINT② 視覚的に分かりやすいアウトプットをご提供

最終的な成果物として、「カテゴリ別の排出量をまとめたデータ」や「排出量の割合を見える化したグラフ」などをご提供します。さらに、「どのようなプロセス・データのもと集計したか」「同じカテゴリの中でも、どの項目がどのくらいの排出量を占めているか」といった情報もあわせてご提供いたします。これにより、内製化の支援だけでなく、社内での「どのように排出量を削減するか」といった検討にもご活用いただけます。

POINT③ 複数事業の算定にも対応可能

当社では、ホールディングス企業様など複数事業を展開する組織における算定にも対応しています。例えば、あるホールディングス企業様に対しては、カテゴリ別の削減ポイントを“排出量の規模”や“誰(自社orサプライヤー)が関与しているか”といった観点で業種別に整理し、データを提供いたしました。

GHG排出量コンサルティングの詳細はこちら

『GHG排出量算定支援』サービス紹介資料

こちらよりダウンロードいただけます。

■問い合わせ先

株式会社エスプールブルードットグリーン カスタマーサクセス部 金子千紘

Tel:03-6853-9418

Mail:carbonoffset@bluedotgreen.co.jp