ビースタイルグループ

子どもが多いほど尊重される傾向 ~しゅふJOB総研~

仕事と家庭の両立を希望する主婦・主夫層の実情や本音を探る調査機関『しゅふJOB総研』(運営会社:株式会社ビースタイル ホールディングス 本社:東京都新宿区、代表取締役:三原邦彦)は『つながらない権利』をテーマに、仕事と家庭の両立を希望する主婦・主夫層にアンケート調査を行いましたので以下にご報告します。(有効回答数:746件)

■調査結果概要

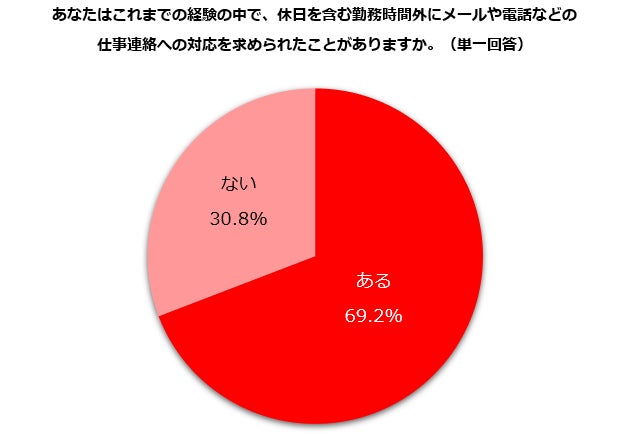

1.休日を含む勤務時間外に仕事連絡への対応を求められたことが「ある」69.2%

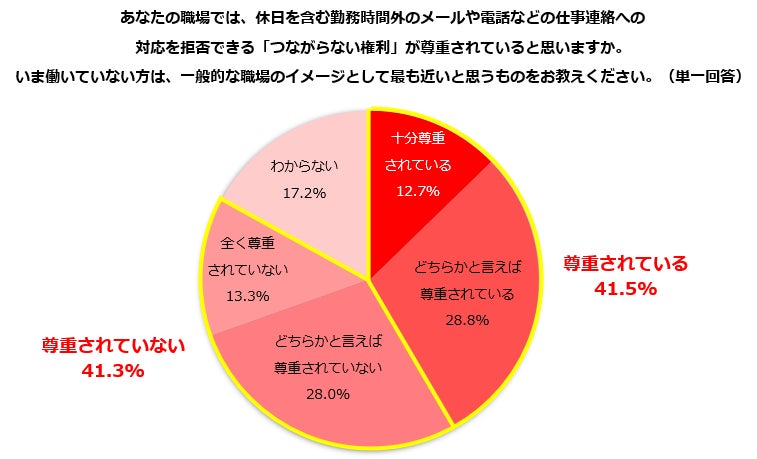

2.職場で“つながらない権利”が「尊重されている」41.5%

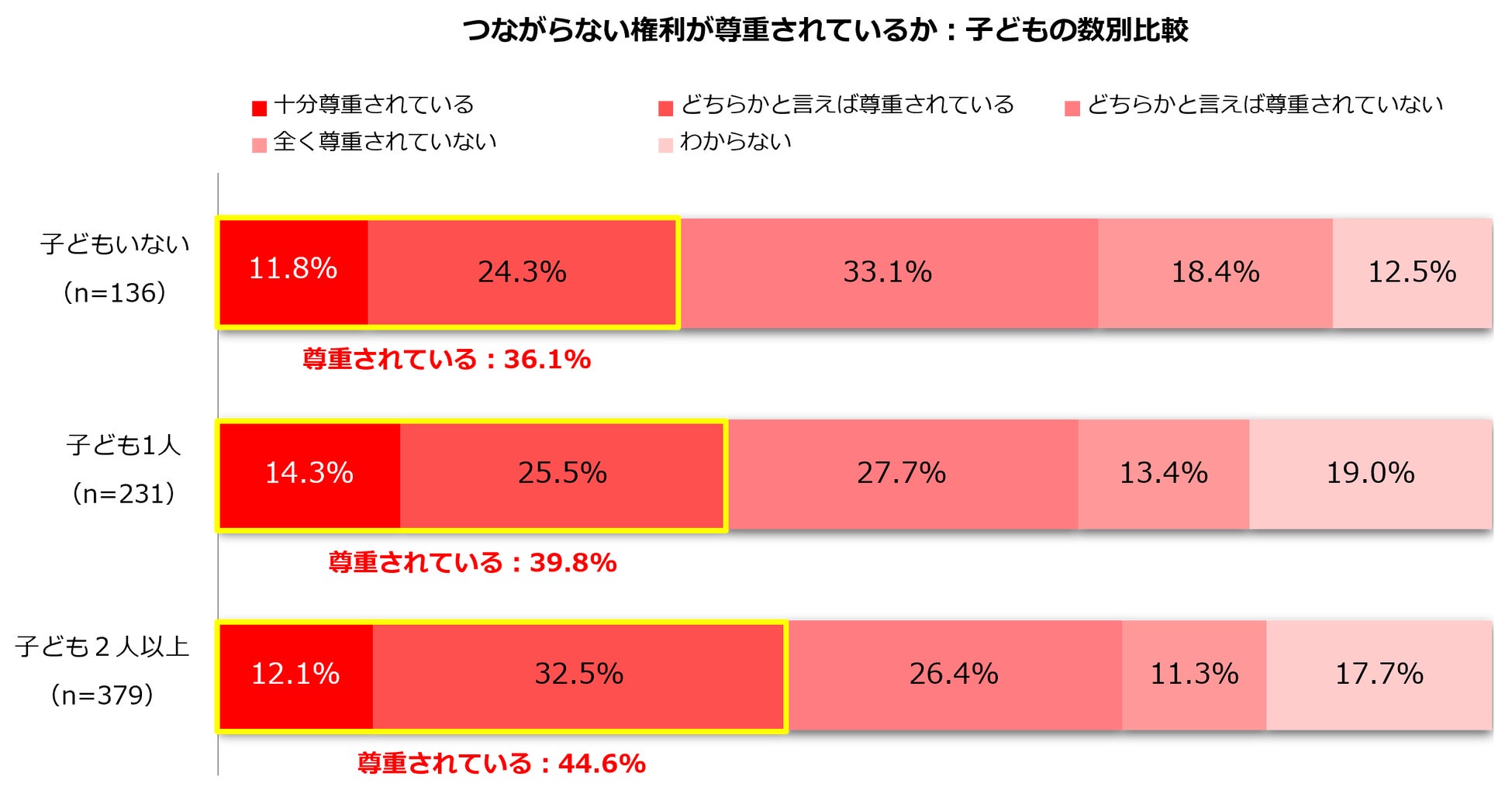

3.つながらない権利が尊重されているか:子どもの数別比較

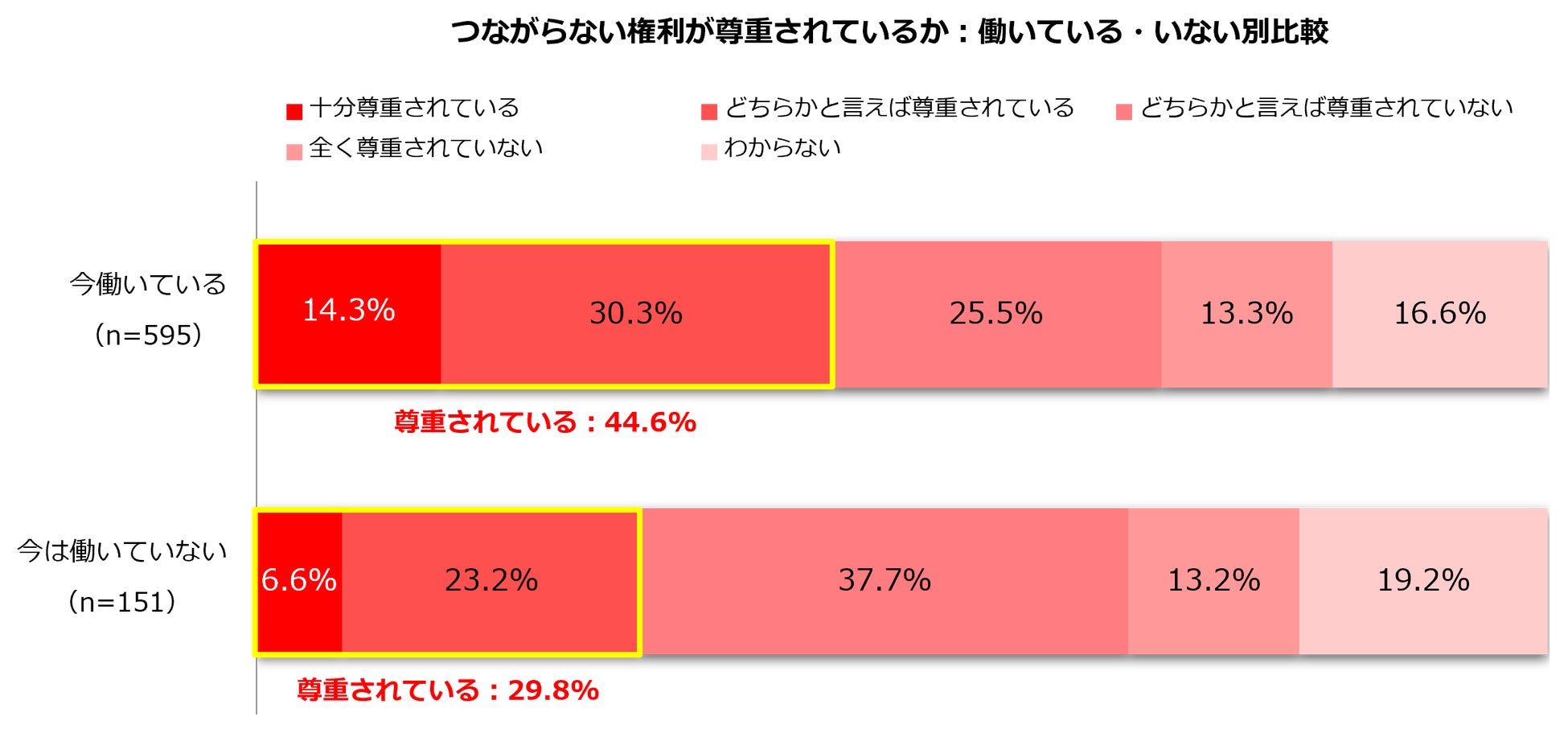

4.つながらない権利が尊重されているか:働いている・いない別比較

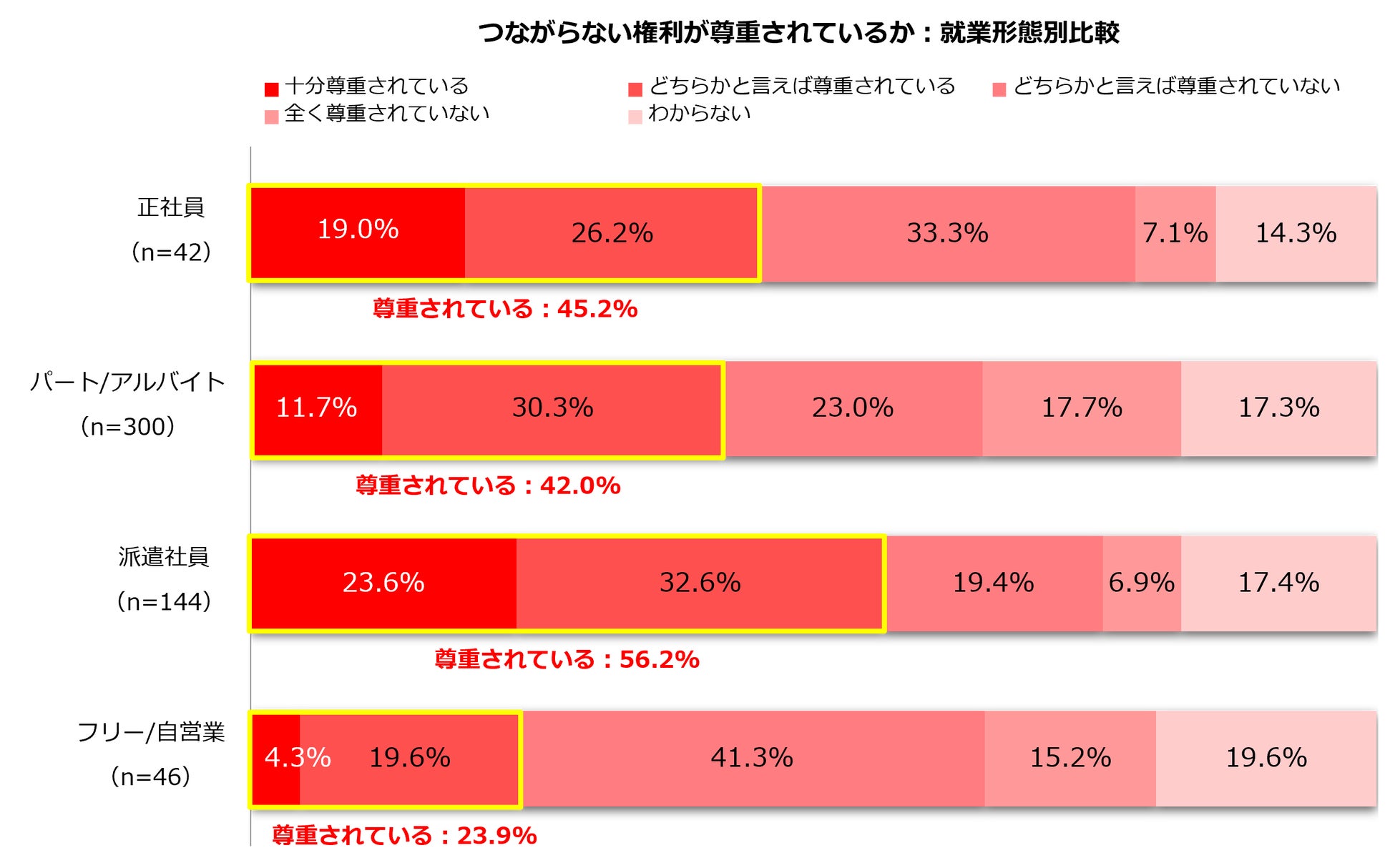

5.つながらない権利が尊重されているか:就業形態別比較

6.フリーコメントより

1.休日を含む勤務時間外に仕事連絡への対応を求められたことが「ある」69.2%

2.職場で“つながらない権利”が「尊重されている」41.5%

3.つながらない権利が尊重されているか:子どもの数別比較

4.つながらない権利が尊重されているか:働いている・いない別比較

5.つながらない権利が尊重されているか:就業形態別比較

6.フリーコメントより

◇フリーコメントより抜粋(年代:就業形態)

・仕事以外の時間を仕事に遣うことは精神的に休まらないと思います。スキマ時間に、自らの意思で副業するのとは違うと思います(50代:SOHO/在宅ワーク)

・少しぐらいは休日に対応するのは普通だと思います。権利ばかり主張するのもどうかと思います(50代:パート/アルバイト)

・難しいところだが緊急を要する場合は連絡も必要に感じる(40代:正社員)

・会社の考え方次第だと思う(50代:パート/アルバイト)

・逆に緊急時はきちんと繋がれることが大切だと思います(50代:SOHO/在宅ワーク)

・繋がる状況がよくない ストレスしかないと思う(40代:派遣社員)

・実質的に無視できないことも多いので、権利の主張は難しい(50代:パート/アルバイト)

・職務上、必要なので平日・休日に関わらず連絡には対応しているが、不必要な連絡はそもそも非効率なだけなので、見極めのレベルアップが必要だと思う。無意味な強要は、そもそも論外(50代:フリー/自営業)

・パート勤務の時のことですが、急にお休みする人が出たために翌日の出勤が可能かの連絡や、顧客とのアポイントの時間が早まったので出社時間を早められるか等の連絡が前日にメールで来る事がありましたが、必要な連絡だと思いました。嫌な気持ちにはなりませんでした(60代:派遣社員)

・休日は仕事から完全に切り離してストレス解消などにあてたいので、つながらない権利は尊重されるべきだと思うが、職務上、仕方ないことはあると思っています(50代:契約社員)

・お休みが取れていいと思うが、営業などの仕事はチャンスを逃しそう(50代:パート/アルバイト)

・つながらない権利を主張することはできますが、サービス業で休みが不規則な場合に拒否することで信用を失う可能性も大いにあると思うので正直難しいです(30代:正社員)

・緊急性があるなど、内容によっては、つながらないと困ることもあるとは思うが、つながらない権利があることを皆が認識する必要がある(60代:今は働いていない)

・従業員達には、つながらない権利があるのが当たり前だが、企業の社長や経営者や各現場の責任者には各現場でかなり大きいトラブルがあった際には直ちに電話またはメールなどで報告や相談は行なうべきであると思います(50代:派遣社員)

・普通に休みの日に電話がかかってきたり休みの日のLINEでの連絡事項の確認などは日々ある(40代:パート/アルバイト)

・その人でなければ分からないことなどがあると思うので、休日に電話等で繋がることは、程度によるが致し方ないと思う(50代:契約社員)

・仕事とプライベートは区別すべき。つながらない権利は皆が持つべきだと考えます(30代:派遣社員)

・つながりたくない時、もある、干渉されたくない時もあることを権利として理解して欲しい(50代:今は働いていない)

・職場仕事内容、立場によって違うと思います。医者や医療従事者、学校の先生など命に関わるような仕事の場合には休日深夜問わず連絡が必要な場合があると思います(50代:契約社員)

・携帯が普及し、いつでもどこでも職場や取引先と繋がれるようになってしまい、急を要するような案件を抱えているようなケースには便利だと思うが、そこまで緊急度の高くないようなことでも即レスを求められるようなケースも見られるため、「つながらない権利」は重要だと思います(50代:派遣社員)

・自前のスマホに、会社で使っているチャットアプリをいれるのが当然かのような風習があり、気づかないふりをしづらい。権利があるとしても、同僚が困ってるなら助けてあげたいし反応してしまう(40代:SOHO/在宅ワーク)

・社用電話を支給されているため、難しいかもしれない(40代:パート/アルバイト)

・家庭の用事重視してくれている会社なのでお休みは電話は出ることはないしかかってくることはない(50代:パート/アルバイト)

・ある程度自分がいなくても仕事が回るように準備することも必要だが、顧客が自分を指名してくださる場合仕方ないこともある(40代:今は働いていない)

・つながらない権利の周知が重要だと思う(50代:その他の働き方)

・今の職場では、パートという立場もあって尊重されているけれど、土日関係のない職場にいた時は、休日の概念が薄く、また上司の気質も重なって、つながらない権利はありませんでした(40代:パート/アルバイト)

・ある上司は土日も働いていて、返信してきたりする。プレッシャーに感じるし、土日も仕事に費やせと言われている気がしてしまう(40代:正社員)

・嫌だからLINEの通知は切っているし、それをバイト先で公言して自分のプライベートを守っています。よほどの緊急時以外は連絡してこないでアピールしてます(30代:パート/アルバイト)

・休日を含む勤務時間外は勤務時間ではないのだからつながる必要はない(50代:パート/アルバイト)

・「その人しかできない」を無くせばいいんだと思います(40代:今は働いていない)

・オンオフをきっちり分けるということですよね…でも自分の仕事のミス連絡の可能性も。完全シャットアウトせず柔軟に対応するのが良いのでは(50代:パート/アルバイト)

・私が休みの間に私しかわからないことがあれば直接連絡していただくのが早いので私にとってはつながらない権利は必要ないかと思います(40代:パート/アルバイト)

・繋がって繋がらなくてもいいならいいけど、別に対応も苦にならないけど、繋がらなかったら怒られるなら絶対嫌 それは労基法違反だと思う(待機時間に当たる) (30代:フリー/自営業)

・自分のミスや、自分にしか分からない案件などで、会社が困った事があって連絡する事に関しては全然連絡は構わないと思う 又、繋がりたくないなら無視すれば良いだけ!権利って程ではないと思います(50代:今は働いていない)

・勤務時間外の業務連絡は、給与が発生されるようにしてほしいと思います(40代:派遣社員)

・勤務時間以外は連絡しない、会社や上司などは連絡を求めないことが大切だと感じます(40代:今は働いていない)

・パートの身分としてパートやアルバイトしかいないシフトのときに社員さんと連絡取れないと困ります(40代:パート/アルバイト)

・以前営業の仕事してた時は 会社から渡されてる携帯は電源は常にON!土日祝だろうと年末年始だろうと関係なく顧客からの電話に対応させられてました。スマホは便利ですが、結局休みの日でも会社の携帯持って遊びに行かなければならないのはおかしな話(50代:派遣社員)

・実際の人間関係において、拒否するのは勇気がいるし、評価に直結するのではと思うと、拒否はできない(50代:パート/アルバイト)

・オンとオフをしっかり区別しなければならない。せっかく休んでいるのに、仕事の電話がかかってきたら、全然リラックスできない。つながらない権利は当たり前の権利。それが出来てないことの方がおかしい(40代:今は働いていない)

・電話連絡はなくても、個人LINEやグループLINEで常にメッセージがくるのがストレスにもなり得る。人数が多い職場だと仕方がないことだと許容していますが、休日もLINE等で必要以上に業務に縛られるのはあまり好みではない(40代:パート/アルバイト)

・メールなどは、見たくなければ見なければ良いと思われがちだと思います。しかし私的にも緊急の用事があるかもしれないので通知オフにはできないジレンマがあります(50代:派遣社員)

・自分が休みの場合はいいが、逆の立場で自分が出勤中何かトラブルで同僚や先輩に相談したい時その先輩などがお休みの場合は気を使うので、それは別のそれ専門の窓口設置などしてもらえたほいがいいと思います(40代:パート/アルバイト)

・今の時代は休みは休み!っていうことなので本人次第では。昭和の頃は仕事があれば休日出勤したものです!(60代:今は働いていない)

・つながらない権利、初めて聞いた。以前のパート先では有給使って旅行行ってる時にバンバン電話来てました。頭が仕事モードになってしまい、気になって楽しめなかった。出ないにしても着信があっただけでソワソワしてしまう(40代:パート/アルバイト)

■しゅふJOB総研 研究顧問 川上敬太郎より

旅行先で会社からの連絡対応に追われ、せっかくの休暇が台無しになってしまったという経験がある人もいるかもしれません。仕事と家庭の両立を希望する主婦・主夫層に「あなたはこれまでの経験の中で、休日を含む勤務時間外にメールや電話などの仕事連絡への対応を求められたことがありますか」と尋ねたところ69.2%が「ある」と回答しました。続けて、「あなたの職場では、休日を含む勤務時間外のメールや電話などの仕事連絡への対応を拒否できる「つながらない権利」が尊重されていると思いますか。いま働いていない方は、一般的な職場のイメージとして最も近いと思うものをお教えください」と尋ねると「尊重されている」41.5%、「尊重されていない」41.3%と拮抗していました。つながらない権利の概念の広がりは概ね半々のようです。

つながらない権利の尊重についてお子さんの数別で比較すると、お子さんが多い人ほど「尊重されている」と感じている比率が高くなりました。子育ての大変さに対する職場や上司、同僚の配慮が数字に表れているのかもしれません。また、いま働いている人と働いていない人とで比較すると、働いている人の方が「尊重されている」と感じている比率が高くなりました。主婦・主夫層が仕事に就く上で、つながらない権利の尊重が少なからず影響しているようにも見受けられます。さらに就業形態別で比較してみると 「尊重されている」と感じている人の比率が最も高かったのは派遣社員でした。最も少なかったのはフリー/自営業。労働時間に対する厳密さの違いが如実に表れているようです。一方、正社員とパート/アルバイトでは、パート/アルバイトの方が比率が低くなっています。勤務時間外に対する期待感の差が表れているのかもしれません。スマートフォンが行き渡り、誰もがいつでもどこでもやりとりできる時代になったからこそ、つながらない権利について考えることの必要性も増してきているように感じます。

しゅふJOB総研 研究顧問 川上敬太郎 プロフィール

1973年三重県津市生まれ。愛知大学文学部卒業後、大手人材サービス企業管理職、業界専門誌『月刊人材ビジネス』営業推進部部長 兼編集委員などを経て、2010年に株式会社ビースタイル(当時)入社。翌年、調査機関『しゅふJOB総合研究所』を起ち上げ所長就任。これまでに、仕事と家庭の両立を希望する主婦・主夫層を中心にのべ50000人以上の声を調査・分析し、300本以上のレポートを配信。2021年に独立し現職の他、ワークスタイル研究家として解説記事の執筆・講演、広報ブランディング活動のアドバイザリーなどに携わる。

実務経験分野は、人材派遣・紹介・アウトソーシングなど人材サービス事業に20年以上従事し、役員・管理職として営業や新規事業の立ち上げ、広報ブランディング、経営企画、人事など事業現場の最前線から管理部門まで管轄するなど多岐にわたる。人材マネジメントから法規制まで、雇用労働分野の幅広いテーマについて多数のメディア出演などを通して意見提言を行う。男女の双子を含む4児の父で兼業主夫。

Facebookページ:『ヒトラボ』編集長(2011年~)/Facebookグループ:『人材サービスの公益的発展を考える会』主宰(2016年~)/すばる審査評価機構株式会社 非常勤監査役/日本労務学会員

◇委員等 厚生労働省 委託事業検討会委員

民間人材サービス活用検討事業「民間人材サービス事業者のノウハウを活用した女性の復職

促進検討会」(平成29~30年度)

労働者等のキャリア形成・生産性向上に資する教育訓練開発プロジェクト事業「プログラ

ム検討委員会」(平成29~31年度)

日本人材派遣協会 派遣事業運営支援部会員(平成20~21年、24年)、内閣府 規制改革会

議雇用WG勉強会(平成26年)など

◇メディア出演 NHK『あさイチ』解説、テレビ朝日『ビートたけしのTVタックル』パネラー、

フジテレビ『みんなのニュース:ふかぼり』解説などのテレビ出演の他、

ラジオ・新聞・雑誌・ビジネス系ウェブメディアなどでコメント多数

◇執筆・その他 ITメディア連載『働き方の見取り図』/JBpress連載『ワークスタイルの行方』他、

日本経済新聞、日経MJ、時事通信、BUSINESS INSIDER JAPAN、プレジデントオン

ライン、J-CASTニュースBizなど執筆・寄稿記事多数。大学や地方自治体、男女共同

参画センターなどでの講演、パネルディスカッションのモデレーターも務める

■調査概要

調査手法:インターネットリサーチ(無記名式)

有効回答者数:746名(※)

調査実施日:2025年3月20日(木)~2025年4月6日(日)まで

調査対象者:ビースタイル スマートキャリア登録者/求人サイト『しゅふJOB』登録者

※調査対象者のうち、家周りの仕事について「同居家族はいるが主に自分が担当」または「同居家族と自分で概ね平等に担当 」のいずれかを選択した人のみを抽出して集計。

※当リリースに関して、研究顧問 川上へのインタビューのご要望があれば広報までご連絡ください

<しゅふJOB総研について>

「結婚・出産などのライフイベントに関わらず、もっと多くの女性が活躍できる社会をつくりたい」そんな志から始まった2011年設立の研究所です。ライフスタイルと仕事の望ましいバランスに対する社会の理解を高め、女性のみならず誰もが働きやすい職場をより多くつくっていくために、定期的なアンケート等の調査を実施し結果を社会に発信しています。

※過去の調査結果はこちら⇒https://www.bstylegroup.co.jp/news/category/report/

※しゅふJOB総研は、東京大学SSJDAに過去の調査データを寄託しています⇒http://bit.ly/2n8jHIJ

<ビースタイルグループについて>

『時代に合わせた価値を創造する』という存在意義 -PURPOSE- のもと、その時代の社会問題や人々の不便を革新的な事業によって解決しようと取り組んでいます。創業以来、しゅふの雇用をのべ20万人以上創出してきた「しゅふJOB」や多様な働き方×ハイキャリアを実現する「スマートキャリア」など人材サービス事業を主軸に、業務自動化支援にも取り組み、目指す未来 -VISION- 『かかわる全ての人がしあわせ』を実現してまいります。