株式会社スタートライン

関係フレームスキルトレーニングによる特性に応じたプログラムを提供

障害者就業支援を通じて“誰もが自分らしく生きる社会”を目指す株式会社スタートライン (本社:東京都三鷹市、代表取締役:西村賢治)は、これまで当社の研究機関であるCBSヒューマンサポート研究所で研究開発に取り組んできた、認知症の維持・向上を目的とした関係フレームスキルトレーニングを、刑務所の更生プログラムとして提供することをお知らせします。

刑務所にプログラムを提供する背景

法務省は、約118年ぶりの刑法の改正となる「拘禁刑」の施行に伴い、受刑者の年齢や特性に応じて柔軟な改善指導や教育プログラムを行うことが可能となること、そして、受刑者の高齢化に伴い、認知症予備軍や認知症の受刑者の対応に苦慮していることもあり、高齢受刑者に対する更生プログラムを検討していました。

当社の顧問である明星大学心理学部心理学科・竹内 康二教授は、少年院を卒業した子供の社会復帰を支援するNPO法人クラージュの理事を務めており、関東甲信越地域の刑務所や少年院等を管轄する法務省矯正局関東矯正管区との接点があります。竹内教授は、法務省が高齢受刑者の認知症に対処する取り組みを探しているという話を受けたことで、当社の関係フレームスキルトレーニングが有効ではないかということから、プログラムを提供する運びとなりました。

課題①:拘禁刑の施行

2022年6月に改正された日本の刑法では、懲役と禁錮が廃止され、新たに「拘禁刑」が導入されることになりました。この改正は、日本の法律制度において重要な変化をもたらすものであり、約118年ぶりの大きな改革となります。「拘禁刑」の創設は、犯罪者に対する処遇を見直し、再犯防止や社会復帰を促進することを目的としています。従来の懲役刑では刑務作業が一律に義務付けられていましたが、2025年6月1日から施行される拘禁刑では一律の義務ではなくなります。今後は受刑者の年齢や特性に応じて作業だけではなく、改善指導や教育プログラムをより柔軟に組み合わせて行うことが可能になります。

課題②:認知症患者の増加

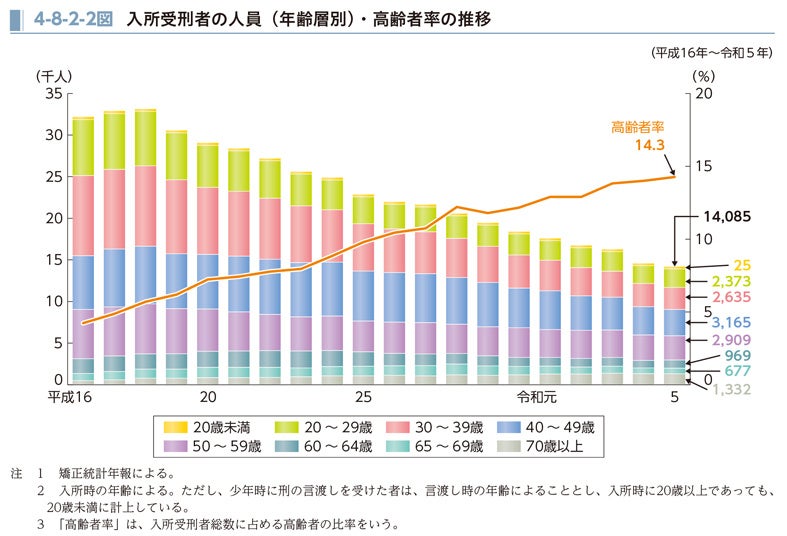

日本の刑務所における高齢者の割合は増加傾向にあります。2023年のデータによると、65歳以上の高齢受刑者の割合は14.3%に達しており、平成16年から10%上昇しています。

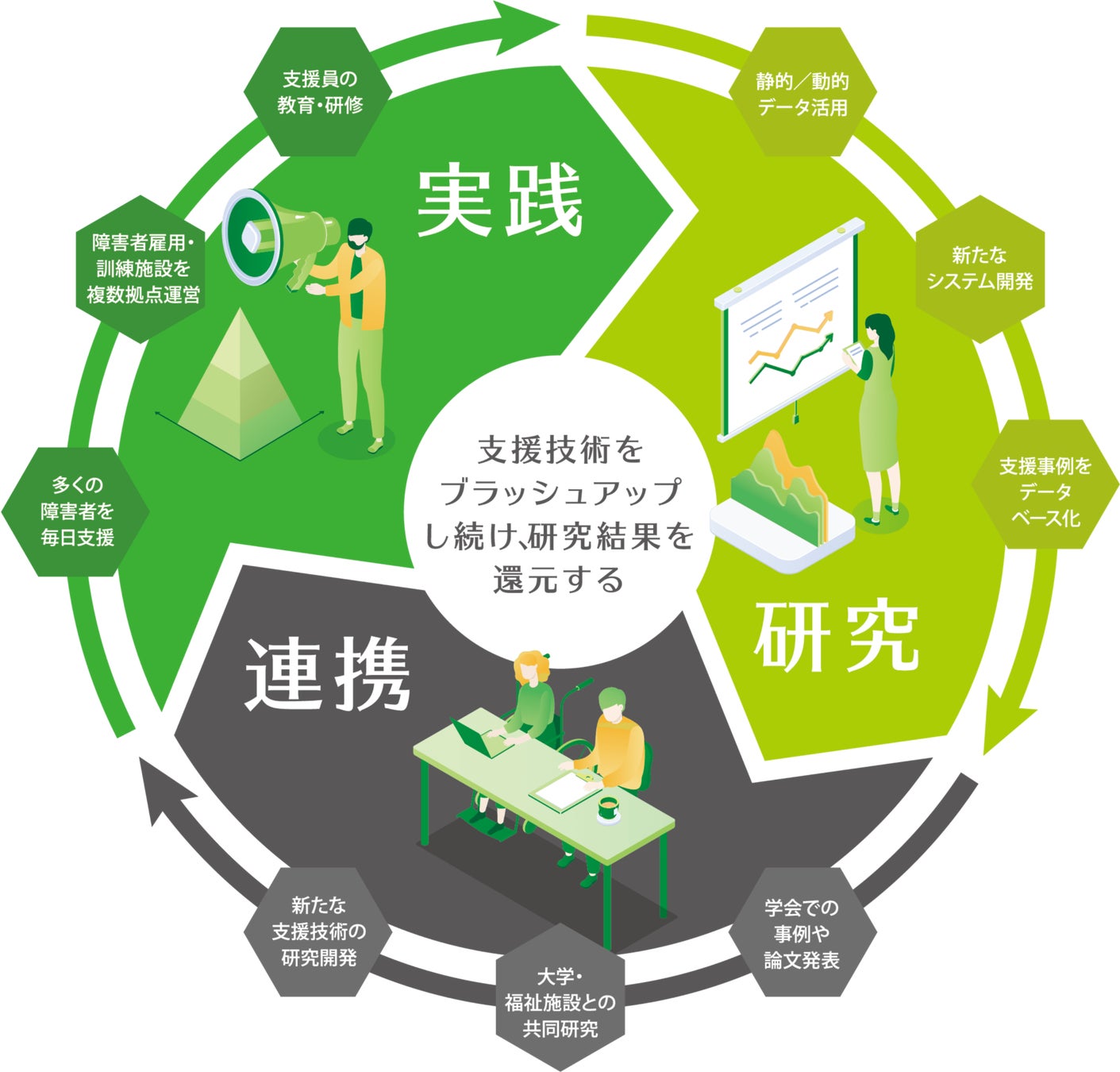

CBSヒューマンサポート研究所とは

CBSヒューマンサポート研究所は、当社独自の障害者支援ノウハウや、障害者をサポートする社員の研修体制、新たな支援技術の研究・開発を行う部門です。研究所は、障害者雇用における社会課題の解決を通じて、持続可能な社会を実現するため、研究人材の育成、研究プロセスの確立、社外ネットワーク活用を進め、研究の質の向上を図っています。2014 年に部門として設立され、心理学や科学的な視点のサポートを行っています。主な研究領域は、人の行動を科学的に分析する「応用行動分析学」、第三世代の認知行動療法と称される心理療法の1つである「ACT (Acceptance&Commitment Therapy)」、社会的行動変容のための最新の方法論「プロソーシャル」、人間の言語と認知に関する「関係フレーム理論」などです。

関係フレーム理論とは

関係フレーム理論(Relational Frame Theory, RFT)は、人間の言語や認知の仕組みを理解するための心理学的理論です。この理論は、私たちがどのようにして言葉や概念を学び、それらを使って思考や行動をするのかを説明します。RFTの基本的な考え方は「関係フレーム」という概念に基づいています。関係フレームとは、異なる事象や概念を関係付ける方法のことです。例えば、Aが Bより大きく、BがCより大きいことを学んだ場合、直接教えられていなくてもAがCより大きいと推論できる能力を指します。この理論は、特に言語行動に焦点を当てており、言葉やシンボルを使って複雑な関係を理解し、推測する能力が人間特有のものであるとしています。例えば「レモン」という言葉を聞くだけで酸っぱい感情を思い浮かべることができるのは、この関係フレームの働きによるものです。RFTはまた、刺激機能の変換という概念も含んでいます。これは、ある刺激(例えば「レモン」という言葉)が他の刺激(実際のレモン)と関連付けられることで、その刺激が持つ意味や反応が変わることを指します。この理論は、行動療法や認知行動療法(Cognitive Behavior Therapy, CBT)などの心理療法にも応用されており、特にアクセプタンス&コミットメント・セラピー(Acceptance and Commitment Therapy, ACT)の基盤となっています。

関係フレームスキルトレーニングとは

関係フレームスキルトレーニング(Relational Frame Skills Training, RFST)は、関係フレーム理論(RFT)に基づいたトレーニング方法で、認知機能の向上を目指すものです。

認知症への関係フレームスキルトレーニングの効果

関係フレームスキルトレーニング(RFST)は、学齢期の子供から高齢者まで幅広い年齢層に効果が期待されています。Dixon(2021)らの研究では、自閉症児を対象にRFSTを行い、訓練を行ったグループでIQの向上が示唆されました。また、McLoughlin(2021)らの研究でも、定型発達児を対象にRFSTを行ったグループで非言語IQが向上したことが示唆されました。高齢者に対するRFSTの効果については、Kelly(2020)が高齢者の認知機能をRFSTが向上させる可能性を指摘しています。さらに、Presti(2018)らの研究では、アルツハイマー病患者に対して、薬理療法のみのグループに比べて、薬理療法とRFSTを併用したグループでは、認知機能が向上することがわかりました。この研究より、RFSTがアルツハイマー病患者の認知機能低下を遅延させる有効な補助治療であることが期待されています。

当社は2019年頃から、パソコン上で関係フレームスキルトレーニングができるシステムを開発し、主に障害児・者を対象に試行を行っており、いくつかの学会でもその成果を発表し、現在も継続して効果検証を行っています。

今後の流れ

法務省関東矯正管区内の試行庁として指定された刑務所において、試行を開始します。すでに刑務所の担当者には関係フレームスキルトレーニングのシステムに関する説明は終えており、これから試行庁において高齢受刑者へのトレーニングが実施されます。2025年5月から、竹内教授の研究デザインにより、関係フレームスキルトレーニングのデータを集計し、効果検証を行う予定です。

当社は、認知機能の維持・向上を目的として、これまで培ってきた関係フレームスキルトレーニングの知見を活用することで、法務省の取り組みを支援してまいります。

株式会社スタートライン

ABA(応用行動分析)やCBS(文脈的行動科学)、第三世代の認知行動療法に基づいた効果的で専門的な支援で、障害者雇用の新しい「場」づくりから定着支援までワンストップで実現する会社です。

「自分をおもいやり、人をおもいやり、その先をおもいやる。」の企業理念のもと、2009年創業以来、障害者雇用支援の領域において障害者の「採用」と「定着」に重きを置き、障害者雇用支援サービスサポート付きサテライトオフィス「INCLU」を運営。障害者雇用に関する総合コンサルティングを軸に、屋内農園型障害者雇用支援サービス「IBUKI」、ロースタリー型障害者雇用支援サービス 「BYSN」、企業/障害当事者向けカスタマイズ研修、在宅雇用支援、障害者採用支援などサービスメニューを拡充しています。一つでも多くの選択肢をつくり、多様な人々の可能性を拡張することで、誰もが自分らしく生きる社会を目指しています。