株式会社日本総合研究所

~被害対策は地域任せ、広域的な連携の不足でノウハウの構築が困難な状況~

株式会社日本総合研究所(本社: 東京都品川区、代表取締役社長: 内川淳、以下「日本総研」)は、野生鳥獣による被害地域ごとの対策を体系的に支援・誘導する包括的な政策についての提言をホワイトペーパー「深刻化する野生鳥獣被害に対し社会全体としてどう取り組むべきか」として取りまとめました。

その中で、特別区を含む全国の基礎自治体を対象に、野生鳥獣被害と対策の実態についてアンケート調査(以下「本調査」)を実施し、半数近い約800団体から回答を得ましたので、その結果を発表します。

■本調査の背景と目的

近年、全国でイノシシやシカ、クマなどの野生鳥獣による被害が深刻化しています。農作物や森林への影響は農林業従事者に経済的な打撃を与え、耕作放棄地の増加を招く悪循環を引き起こしています。また、一部の地域では人身被害が増え、住民の安全が脅かされている状況にあります。

そこで日本総研では、全国の基礎自治体を対象に、野生鳥獣被害に関するアンケート調査を実施しました。本調査は、全国的な野生鳥獣被害の現状を明らかにするとともに、現行の対策の課題や限界を探り、野生鳥獣被害の軽減に向けて必要となる政策を提言することを目的としています。

■調査概要

調査期間: 2024年11月19日~12月20日

調査方法: インターネット調査

調査対象: 全国の基礎自治体(特別区含む)1,718団体

回答数: 782団体(回答率45.5%)

■調査項目

①野生鳥獣被害の状況

②現在取り組んでいる野生鳥獣被害対策の実施状況や内容

③野生鳥獣被害対策を実施する上での具体的な課題

④野生鳥獣被害対策を実施する上での都道府県や周辺自治体など各主体との連携状況

■各調査項目のサマリー

1. 野生鳥獣被害の状況

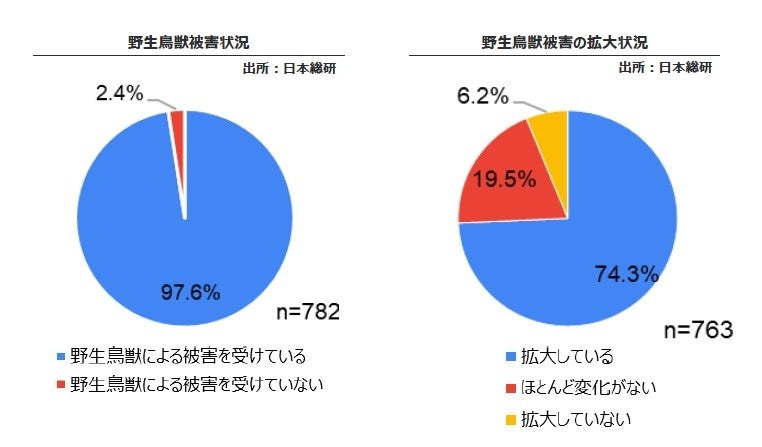

何らかの野生鳥獣被害を受けていると回答した基礎自治体は、全体の97.6%(763団体)に上りました(図1)。また、被害を受けていると回答した基礎自治体のうち、被害状況が「拡大している」としたのは74.3%でした。この結果から、野生鳥獣被害が全国的に拡大傾向にあることが分かります。

(図1)野生鳥獣被害状況および拡大状況

2. 野生鳥獣被害対策の実施状況

(1)野生鳥獣被害対策の実施状況

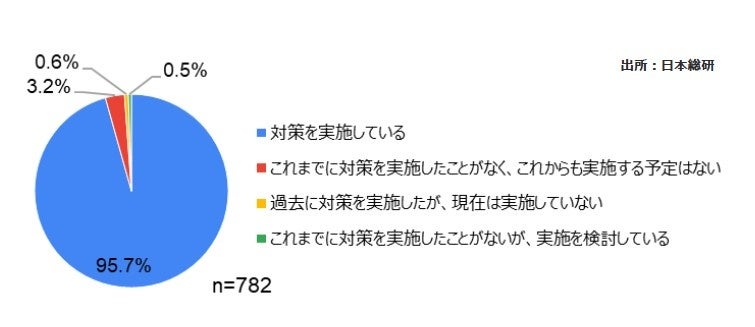

野生鳥獣被害対策について、95.7%の基礎自治体が対策を実施していると回答しており、ほぼ全ての基礎自治体で対策を実施していることが分かりました(図2)。

(図2)野生鳥獣被害対策の実施状況

(2)野生鳥獣被害対策の実施内容

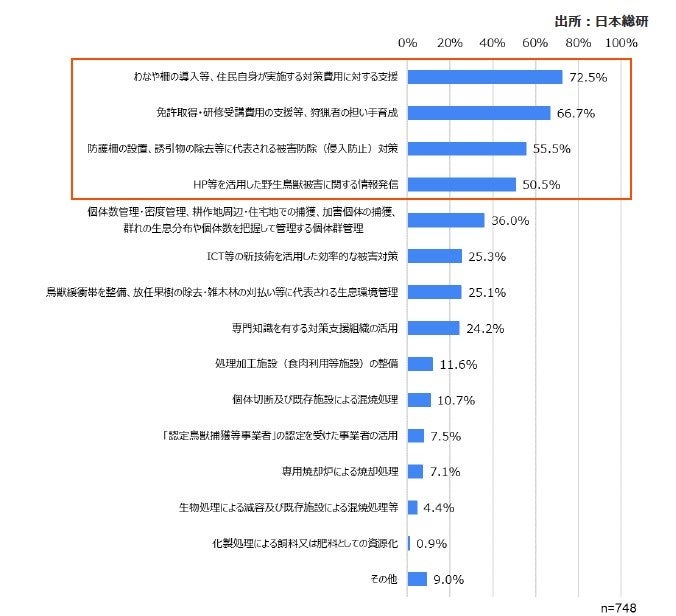

実施している野生鳥獣被害対策は、「住民による防護柵・罠等の設置費用に対する支援」(72.5%)、「狩猟免許取得費用や研修受講への支援」(66.7%)、「防護柵設置や誘引物除去等による侵入防止」(55.5%)、「HP等を活用した情報発信」(50.5%)が上位を占める結果となりました(図3)。いずれも「住民の自助・共助的な行動を前提とした支援」であることが共通した特徴です。

(図3)野生鳥獣被害対策別の実施状況

3. 野生鳥獣被害対策を実施する上での課題

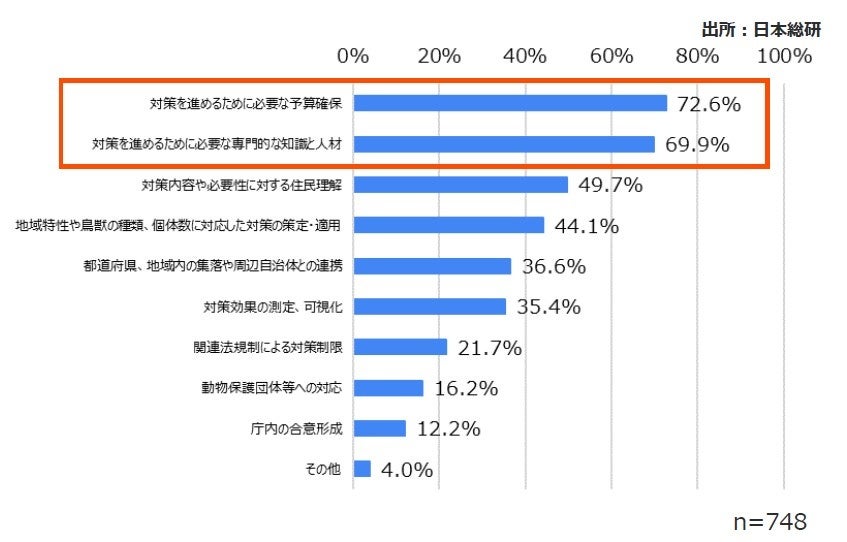

野生鳥獣被害対策を進める上での課題として、最も多くの基礎自治体が挙げたのが「対策を進めるために必要な予算確保」(72.6%)でした(図4)。これらの対策には、防護柵・捕獲罠の導入やメンテナンス、監視システムの導入、あるいはハンターへの捕獲奨励金などが含まれ、多額の費用がかかります。

また、野生動物の生態や行動を理解し、効果的な対策を講じるためには、高度な専門知識と経験が必要です。課題として2番目に多く挙げられたのも「対策を進めるために必要な知識と人材」(69.9%)でした。

(図4)野生鳥獣被害対策を進める上での課題

4. 関係する各主体との連携状況と本調査のまとめ

上記の図4では、基礎自治体が抱える課題として「対策を進めるために必要な知識と人材」の確保が上位に挙げられましたが、そこで必要になることの一つが都道府県や周辺自治体、関係団体などとの連携です。

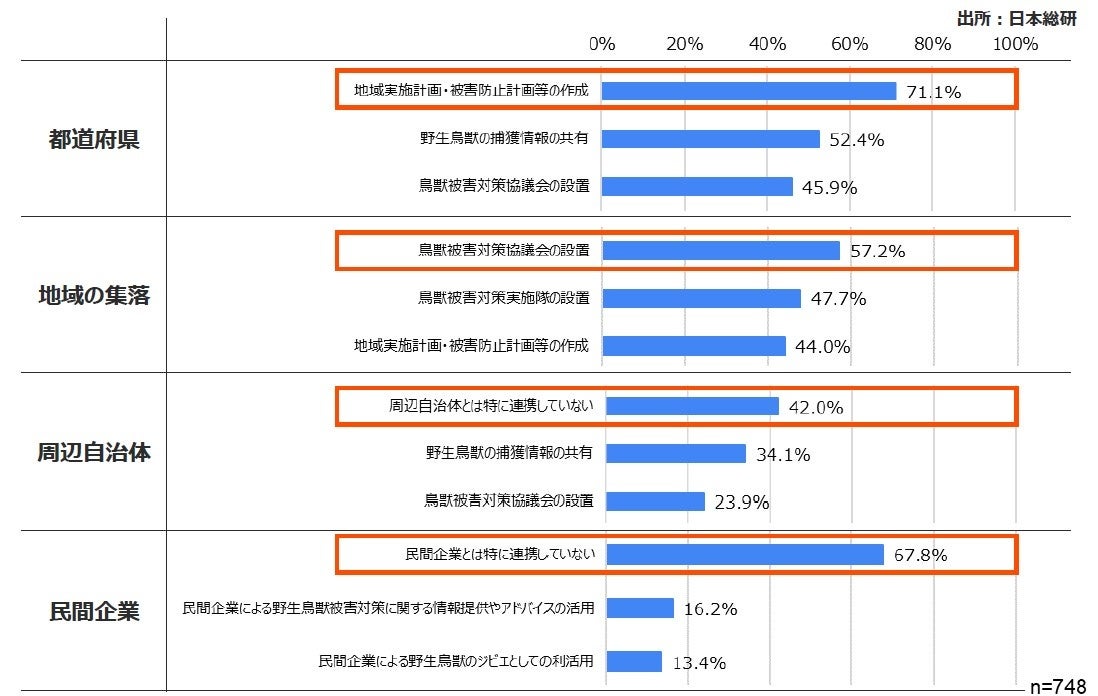

各主体との連携状況(図5)を尋ねたところ、都道府県とは「鳥獣被害防止計画の作成」で71.1%、地域の集落とは「鳥獣被害対策協議会の設置」で57.2%が連携するなど一定の進捗が見られました。一方で、「周辺基礎自治体とは特に連携していない」が42.0%、「民間企業とは特に連携していない」では67.8%に上っており、周辺基礎自治体や民間企業のノウハウの活用などは進んでいない状態です。

本調査結果から、多くの基礎自治体が野生鳥獣被害を受ける中、それぞれ対策を講じているものの、その内容は住民による自助・共助を前提とした対策支援が中心であることが分かりました。また、予算や専門人材が不足している上、広域的・多主体的な連携が進んでいないため、一層の対策を推進することが難しい状況にあることも浮き彫りとなりました。

(図5)各主体との連携状況(回答上位3つを抜粋)

5. 「共生圏のリデザイン」による新たな野生鳥獣被害対策をホワイトペーパーで提言

かつての日本の農山村では、里山の暮らし自体が野生鳥獣との「緩衝地帯」として人と動物との境界の機能を果たし、自助・共助的な対策となっていたと考えられます。しかし、現代は農林業の衰退と中山間地域の過疎化・高齢化によって、そうした暮らしと空間構造が大きく変化し、住民による自助・共助の前提そのものが成立しなくなってきています。それにもかかわらず、現行の対策の多くがいまだに「住民による対応」を前提として設計されているため、結果的に現場に過剰な負荷が集中し、被害の抑制につながらない状況に陥っていると考えられます。

そこで日本総研では、「かつての共生状態を、現代社会の中で別の形で補完・再構築」することで、野生鳥獣の被害を減らす取り組みの検討を始めました。具体的には、野生鳥獣被害を「社会全体の課題」として捉え、野生鳥獣被害地域内外の「ヒト・モノ・カネ・情報」のリソースを効果的に再配置し、ハード・ソフトの両面から新たな野生鳥獣被害対策を行うというものです。

日本総研では、これを「共生圏のリデザイン」と定義し、その実装に向けた具体的な提言をホワイトペーパー「深刻化する野生鳥獣被害に対し社会全体としてどう取り組むべきか」として取りまとめました。加害鳥獣別の被害状況など本調査結果の詳細のほか、野生鳥獣による被害地域内外の多様な主体の関与を促し、共生圏ごとの取り組みを体系的に支援・誘導する包括的な政策についての提言などが掲載されていますので、ぜひご覧ください。

深刻化する野生鳥獣被害に対し社会全体としてどう取り組むべきか

~全国自治体調査を通じた「共生圏のリデザイン」への提言~

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/pdf/company/release/2025/0724.pdf

以上

■本件に関するお問い合わせ

【報道関係者様】広報部 山口 電話: 080-7154-5017

【一般のお客様】リサーチ・コンサルティング部門 川本 電話: 080-2413-6752

メール: 200010-2020bunsan-ene@ml.jri.co.jp