オシロ株式会社

ブッククラブ(読書会)566件を分析 企業・コミュニティで広がる世代・業種を超えた交流を生み出す読書のちから

コミュニティ専用オウンドプラットフォーム「OSIRO」を開発・提供をするオシロ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:杉山 博一)は海外でも注目を集めるブッククラブ(読書会)の実態をOSIROをご利用いただくオンラインコミュニティで独自に調査。ブッククラブに参加する方々の傾向や具体的なブッククラブ事例を紹介します。

◼︎“一つの本”という共通点を介して世代を超えた交流が弾みやすいブッククラブ(読書会)

欧米では近年ブッククラブが脚光を浴びており、オフラインの場で集まるのみならず、オンライン上でも開催されるなど時代に合わせた多様なスタイルで実施されており、その人気は若者から高齢者まで広がっています。

米国では保健当局も孤独の蔓延を深刻な課題と捉えており、米国公衆衛生局長官で医学博士、公衆衛生学修士のビベック・マーシー氏によると孤独の健康への悪影響は、1日15本の喫煙にも相当するというレポートも発表されています。(出典:「Our Epidemic of Loneliness and Isolation」(私たちの孤独と孤立の蔓延))そんな中、孤独を癒す方法の一つとして、本を介して世代を超えた交流が生まれるブッククラブが挙げられます。

当社のサービスをご利用いただいているオンラインコミュニティで行われている世代を超えた交流が起こりやすいイベントや施策の一つとしてブッククラブが増加傾向にあるということがわかっています。

(関連プレスリリース:「【直近3年で開催数が約2倍に増加!】大人の読書離れが進む中、オンラインコミュニティ内で開催数が増加する「ブッククラブ(読書会)」の実態を調査」)

そこで、今回はブッククラブの参加者層や実際の活動内容について、実態調査を実施いたしました。

◼︎ブッククラブ(読書会)の実態調査結果

対象:直近1年間に開催されたブッククラブ

対象イベント数:566件

対象ユーザー:1376名(20歳以上のユーザーを対象)

対象期間:2024年6月22日〜2025年6月23日

分析機関:自社調査

分析サマリ:

・6割以上のブッククラブで参加者の年齢差が20歳以上ある

・ブッククラブ参加者の最大の年齢差は56歳

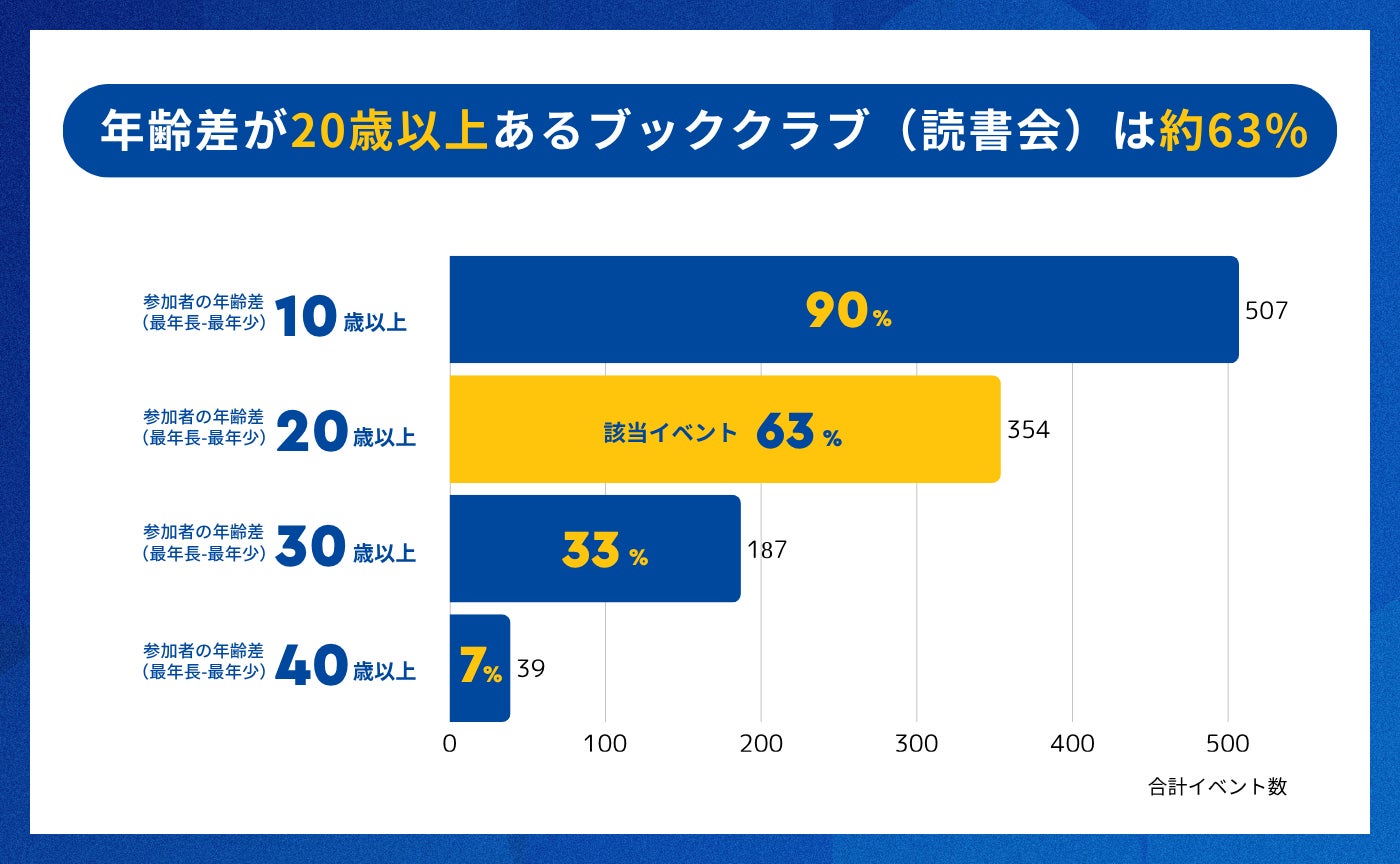

分析結果: 参加者の年齢差が20歳以上あるブッククラブ(読書会)は約63%

直近1年間に開催されたブッククラブの参加者の年代を調査した結果、約63%のブッククラブで最年少の参加者の年齢と最年長の参加者の年齢差が20歳以上であることがわかりました。

また、同じブッククラブに参加をしていた最大の年齢差は22歳と78歳のユーザーの56歳。ある特定の年代だけが集うのではなく、非常に幅広い世代が集まり読書を通じた交流が起きていることが分かりました。

◼︎具体事例の紹介

OSIROを導入いただいているブッククラブ型コミュニティには、全国で年間300回以上の読書会を開催する日本最大級の読書会コミュニティ「猫町倶楽部」や書評YouTuber・アバタローさんが主宰する「Book Community Liber(リベル)」など、複数コミュニティが活動をされています。

(参考記事:「ブッククラブ」とは? 読書が共感とつながりを生み、現代で支持されている理由を解説!)

ここからは実際にどんなブッククラブが行われているのか、事例を3つご紹介します。

まず1つ目は平野啓一郎さんがナビゲーターを務める、世界の文学作品を一作ずつ、時間をかけて深く味わい、自由に感想を語り合うためのコミュニティ「文学の森」で開催された読書会です。

「【ミニトーク+読書会】平野啓一郎が最新短篇「鏡と自画像」を読者と語り合う」と称し、2024年9月30日に平野啓一郎の短篇「鏡と自画像」を語り合うイベントが開催されました。

2部構成で実施された読書会は、前半に平野さんによる作品解説、後半にはグループでの感想交換が行われました。当日は20代から70代までの幅広い年齢層から95名もの参加がありました。

コミュニティメンバー限定で、テーマとなる短編「鏡と自画像」が収録された書籍(『富士山』/出版:新潮社)の発売前に原稿を特別に閲覧できるだけでなく、平野さんの解説を聴講したり、直接質問したり、平野さんと共に感想を分かち合ったりと、特別な体験となっていました。実際に参加をしたメンバーからは「思い切って参加をしてよかった」「みんなの感想を聞けて楽しかった」など読書会を楽しむ声が上がっていました。

2つ目は本の要約サービスを提供する株式会社フライヤーが運営する「flier book labo」で開催されたブッククラブです。2024年11月、三宅香帆さんの『「好き」を言語化する技術』(出版:ディスカヴァー・トゥエンティワン)を題材に開催され、30代から60代までの22名が参加しました。

「flier book labo」ではイベント後に「読書会開催ログ」としてレポート記事投稿をする文化が育ちつつあります。当日参加できなかったメンバーもイベントの雰囲気や感想を知ることができる仕組みになっています。このように開催記録を残すことは、オンラインコミュニティでブッククラブを開催するメリットと考えることもできます。

また、このブッククラブ回をきっかけに、「好きを語る」をテーマとした新たなイベント企画が誕生するなど、一度のブッククラブ開催に留まらない波及効果も生み出されていました。

3つ目はウェブメディアの運営などを手がける株式会社Waseiの鳥井弘文さんが主宰する「私たちの”はたらく”を問い続ける」をテーマに掲げた、少人数制の対話型コミュニティ「Wasei Salon」で開催された読書会です。当コミュニティは読書をテーマとしたコミュニティではないにも関わらず、定期的に読書会が開催されています。

今回は、コミュニティに参加するメンバー(主宰者や運営側ではない一般ユーザー)が主催し、20代から50代までのメンバー14名が参加した読書会を紹介します。

イベント主催者であるメンバーさんは、自身の経験や体験談を交えながら、この本を読書会の題材に選んだ背景をイベント概要ページに丁寧に記載していました。その開催背景には多くの共感が寄せられていました。

読書会というと、緊張感を感じたり、身構えてしまう人もいるかもしれません。しかし、読書会開催前からテーマ本への思いや共感の声が集まることで、他の参加者も安心して参加しやすくなると考えられます。

<分析担当者のコメント>

ブッククラブは、世代を超えたつながりが生まれているコミュニティ内で、メンバーに楽しまれているイベントの一つであることがわかりました。

事例でも紹介されているように、ブッククラブにも多様な形式があります。どのような要素がメンバーの満足度につながっているかに目をむけることで、今後のコミュニティサービスに活かしていきたいと考えています。

◼︎総括

今回の調査で、ブッククラブ(読書会)は世代や立場を超えた“対話の場”として機能していることが明らかになりました。共通点がないままでは交わることがなかった人との出会いや他世代との交流により、多様な価値観や視点を得る機会となります。

ブッククラブは、読書を「一人で完結する知的活動」から「他者との共感や関係性を育む体験」へと広げていきます。出版・メディア業界にとっては、読者との継続的な関係構築や作品理解の深化に繋がる施策として、また企業にとっては、部署や世代、立場を超えた社内の心理的安全性の向上や多様な価値観の交流促進といった組織課題の解決に向けた文化的アプローチとして、ブッククラブ(読書会)は今後ますます有効な手段となる可能性を秘めています。

当社が手がけるコミュニティ専用オウンドプラットフォーム「OSIRO」では、ブッククラブの立ち上げから運営支援、参加者分析までをワンストップで提供しており、ブッククラブに関連するコミュニティの開設数も増加しています。その一部をご紹介します。

出版・メディア業界:

「ミモレ編集室」/ 主宰:株式会社講談社

「GetNavi Salon」/ 主宰:株式会社ワン・パブリッシング

「ビジュツヘンシュウブ。」/ 監修:元BRUTUS副編集長 鈴木芳雄さん

「ほんのもり」 / 主宰:株式会社文化通信社

「文春野球学校」/ 主宰:株式会社文藝春秋

「くまTOMO S+ 」/ 主宰:株式会社熊本日日新聞社

「オンラインサンガ」/ 主宰:株式会社サンガ新社

読書をテーマとしたコミュニティ:

「猫町倶楽部」/ 主宰:猫町ラウンジ

「flier book labo」/ 主宰:株式会社フライヤー

「Book Community Liber」/ 主宰:書評YouTuber アバタローさん

「文学の森」/ ナビゲーター:作家 平野啓一郎さん

「問い読」/ 主宰:株式会社問い読共同創業者 井上慎平さん、岩佐文夫さん

また、当社HPでは「ブッククラブ」についてより詳しく解説している記事も掲載しています。

【オンラインコミュニティの作り方】現代の「ブッククラブ」とは?読書の場が「共感とつながり」へと進化している理由

ぜひ合わせてご覧ください。

◼︎オシロ株式会社について

オシロ株式会社は「日本を芸術文化大国にする」というミッションを掲げ、クリエイターやアーティスト、企業・団体を含む表現者とファンがもっと深く、もっと長くつながるためのコミュニティプラットフォーム「OSIRO(オシロ)」を開発・提供しています。

OSIROは情報発信だけではなく、「感情の共有」も大切にしています。

SNSでは流れていってしまう小さな気持ちや言葉にならない熱量など、非言語のコミュニケーションを含めて丁寧に届け合う場です。

「あなたの活動が好きだから、ずっと応援したい」

「この瞬間を一緒に喜びたい、悩みも分かち合いたい」

そんな想いがかたちになる、「仲間の輪」と「応援の循環」をつくる、あたたかいネット上の居場所。それがOSIROです。

▼本件のお問い合わせ先

オシロ株式会社 広報担当:藤島

電話:050-3555-1146

メールアドレス:pr@osiro.it

メディアキットはこちらからご覧いただけます。