NIBN

日本国内の患者由来菌に特有の変異を大規模ゲノム解析で発見

研究成果のポイント

-

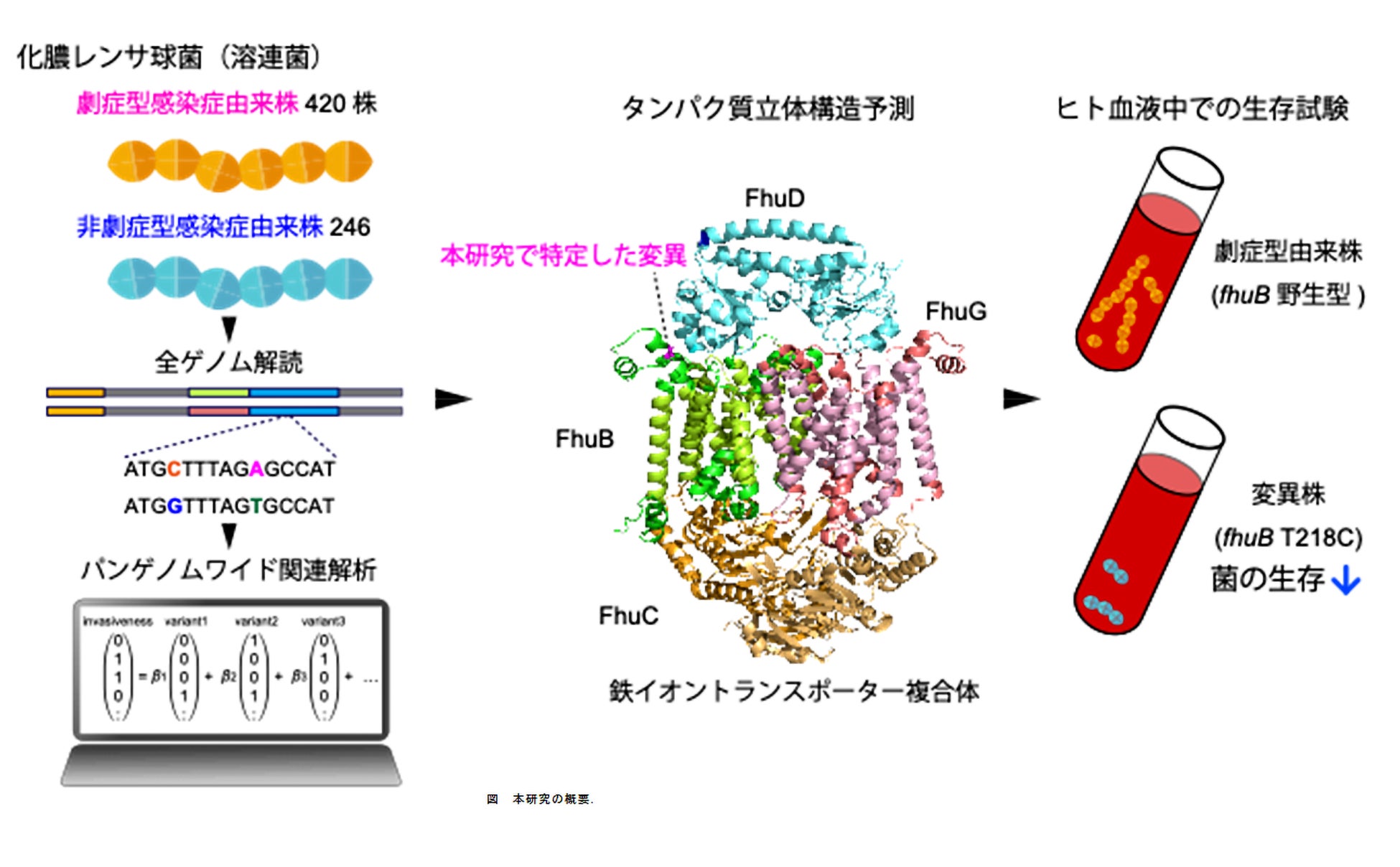

日本国内の溶連菌(※1)特有の遺伝子変異が、近年増加している劇症型溶血性レンサ球菌感染症の発症と関連することを発見

-

数百株の細菌ゲノムを用いたスーパーコンピュータでの大規模解析により、細菌の鉄イオン輸送体に生じた変異等がその発症と相関することを解明

-

さらに、劇症型由来株の鉄イオン輸送体に非劇症型の変異を導入することによって、ヒト血液中における細菌の生存が低下することを証明

-

本研究の成果が、劇症型溶血性レンサ球菌感染症の患者数と死亡率を減少させる新たな予防手段や治療法の開発につながることを期待

概要

大阪大学大学院歯学研究科の大野誠之助教、川端重忠教授および国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(大阪府茨木市、理事長:中村祐輔)の山口雅也プロジェクトリーダーらの研究グループは、劇症型溶血性レンサ球菌感染症(以下、劇症型感染症)の重症化にかかわる新たな遺伝的要因を発見しました。細菌が鉄イオンを取り込むための「鉄イオン輸送体」と呼ばれるタンパク質に一塩基の変異(遺伝子の変化)があることで、細菌がヒト血液中で増殖しやすくなることを世界で初めて明らかにしました。さらに、本変異は日本国内の患者由来の菌にのみ認められる変異でした。

これまでに、溶連菌の遺伝子制御機構に突然変異が生じ、毒素などの病原因子の発現パターンが変化することで感染症が重症化することが報告されています。一方で、遺伝子制御機構に変異がない菌も劇症型感染症患者から分離されることが報告されており、詳細な原因について、未だ解明されていない点が多く残されていました。

今回、研究グループは、溶連菌の一種である化膿レンサ球菌(※2)が引き起こした日本国内外の劇症型感染症や、咽頭炎などの非劇症型感染症から化膿レンサ球菌を分離・収集しました。収集した細菌の全ゲノム情報を解読し、パンゲノムワイド関連解析(※3)と呼ばれるスーパーコンピュータを駆使したアプローチにより劇症型感染症と相関する新規の変異を同定しました。これにより、劇症型感染症の新たな予防手段や治療方法の開発につながることが期待されます。

本研究成果は、英国科学誌「eLife」に、7月25日(金)(日本時間)に公開されました。

大野助教のコメント

本研究は国立感染症研究所や地方衛生研究所等の協力のもと、10年以上にわたり患者さんから収集された溶連菌を用いて実施した大規模解析の結果です。スーパーコンピュータを用いた解析や、変異と疾患の関わりの実験による証明には長年の苦労がありましたが、本研究の成果が近年増加している劇症型溶血性レンサ球菌感染症の治療や予防に役立てられればこれ以上の喜びはありません。

研究の背景

溶連菌はのどの炎症である咽頭炎をしばしば引き起こす一方で、五類感染症の全数把握疾患に定められる劇症型感染症の原因にもなる細菌です。劇症型感染症は急速な敗血症性ショックや壊死性筋膜炎などの重篤な病態を生じ、適切な治療をもってしても約30%の患者さんが命を落とす疾患です。2022年まで国内で年間数百例でしたが、2024年には約2000名の患者さんが発症しました。有効なワクチンはいまだに臨床応用されておらず、発症に至るメカニズムにも不明な点が多く残されていることから、新規のメカニズム解明と治療法の開発が求められていました。

研究の内容

研究グループでは、国立感染症研究所及び地方衛生研究所の協力のもと、日本国内の溶連菌感染症から分離されたemm89型と呼ばれる系統の溶連菌311株を収集し、全ゲノム情報を解読しました。さらに、海外の患者さんから分離された株の全ゲノム情報と合わせ、合計666株に対してパンゲノムワイド関連解析と呼ばれる手法により劇症型感染症の病態と相関する変異や遺伝子を探索しました。本アプローチにより、細菌の鉄イオン輸送体に生じた変異を含む複数の変異や遺伝子の存在が、劇症型感染症の発症と相関することを明らかにしました。また興味深いことに、鉄イオン輸送体の変異は日本国内の溶連菌にのみ認められる特徴であることを見出しました。

さらに研究グループは、溶連菌を用いた実験により、劇症型由来株の鉄イオン輸送体に非劇症型の変異を導入することによって、ヒト血液中における細菌の生存が低下することを証明しました。これは鉄イオン輸送体が劇症型感染症に重要な役割を果たす可能性を示すとともに、本研究で用いたパンゲノムワイド関連解析をはじめとした解析技術が、疾患の原因解明に役立つことを明らかにするものです。

本研究成果が社会に与える影響(本研究成果の意義)

本研究で明らかにした溶連菌が劇症型感染症を発症させるメカニズムを標的として、新たな予防手段や治療法を開発することで、劇症型感染症の患者数と死亡率を減少させることが期待されます。さらに、本研究で用いた解析技術が他分野の研究にも応用され、幅広い疾患の原因を解明する強力な武器となると考えています。

特記事項

本研究成果は、2025年7月25日(金)(日本時間)に英国科学誌「eLife」(オンライン)に掲載されました。

タイトル:“Identifying Genetic Variations in emm89 Streptococcus pyogenes Associated with Severe Invasive Infections”

著者名: Masayuki Ono, Masaya Yamaguchi*, Daisuke Motooka, Yujiro Hirose, Kotaro Higashi, Tomoko Sumitomo, Tohru Miyoshi-Akiyama, Rumi Okuno, Takahiro Yamaguchi, Ryuji Kawahara, Hitoshi Otsuka, Noriko Nakanishi, Yu Kazawa, Chikara Nakagawa, Ryo Yamaguchi, Hiroo Sakai, Yuko Matsumoto, Tadayoshi Ikebe, and Shigetada Kawabata (*責任著者)

DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.101938

なお、本研究は、日本学術振興会 科学研究費助成事業(20KK0210、22H03262、22K19618、 22K19619、23H03073、23K19687、24K19854)、日本医療研究開発機構(AMED)新興・再興感染症に対する革新的医薬品等開発推進研究事業(劇症型溶血性レンサ球菌感染症の発症機序関連因子の探索と新規治療法の開発に向けた研究,劇症型溶血性レンサ球菌感染症の発症機序と新規治療薬の開発に向けた研究)、新興・再興感染症研究基盤創生事業(肺炎球菌感染症において加齢および局所環境要因が重症化に果たす分子機構の解明)、ワクチン・新規モダリティ研究開発事業(革新的アジュバント・ワクチンキャリアの開発と技術支援ならびにデータベースの構築)などの支援を受けて行われました。

用語説明

※1 溶連菌

溶血性レンサ球菌。血液寒天培地上で培養した際に、赤血球が破裂することにより細菌の集落周囲の赤色が完全に消失して透明になる、β溶血という現象を生じるレンサ球菌属細菌の総称。

※2 化膿レンサ球菌

A群レンサ球菌とも呼ばれ、溶連菌の一種。一部の小児や成人の咽頭や皮膚に生息する。咽頭炎や膿痂疹(とびひ)に加えて、劇症型溶血性レンサ球菌感染症を引き起こす。劇症型溶血性レンサ球菌感染症は敗血症性ショックや壊死性筋膜炎など急速かつ重篤な病態を生じ、適切な治療をもってしても致死率は30%程度にのぼる。

※3 パンゲノムワイド関連解析

ゲノムワイド関連解析 (GWAS) は生物の遺伝情報であるゲノム上にある変異や遺伝子の存在と、疾患などの有無に関する情報との相関を計算し、疾患にかかわる変異や遺伝子を統計学的に特定する方法である。本研究では、細菌の個体間の遺伝的多様性も考慮した「パンゲノム」を対象とするパンゲノムワイド関連解析 (panGWAS) を実施した。

SDGs目標

参考URL

-

川端 重忠教授 研究者総覧URL

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/0e710a090b71f8c7.html -

大野 誠之助教 研究者総覧URL

https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/d26cc6fc52112f4a.html