Booking.com Japan K.K.

ブッキング・ドットコムの最新調査レポートから、人工知能(AI)に対する消費者意識が、AIへの期待や不安、地域による違いによって形成されていることが明らかに

-

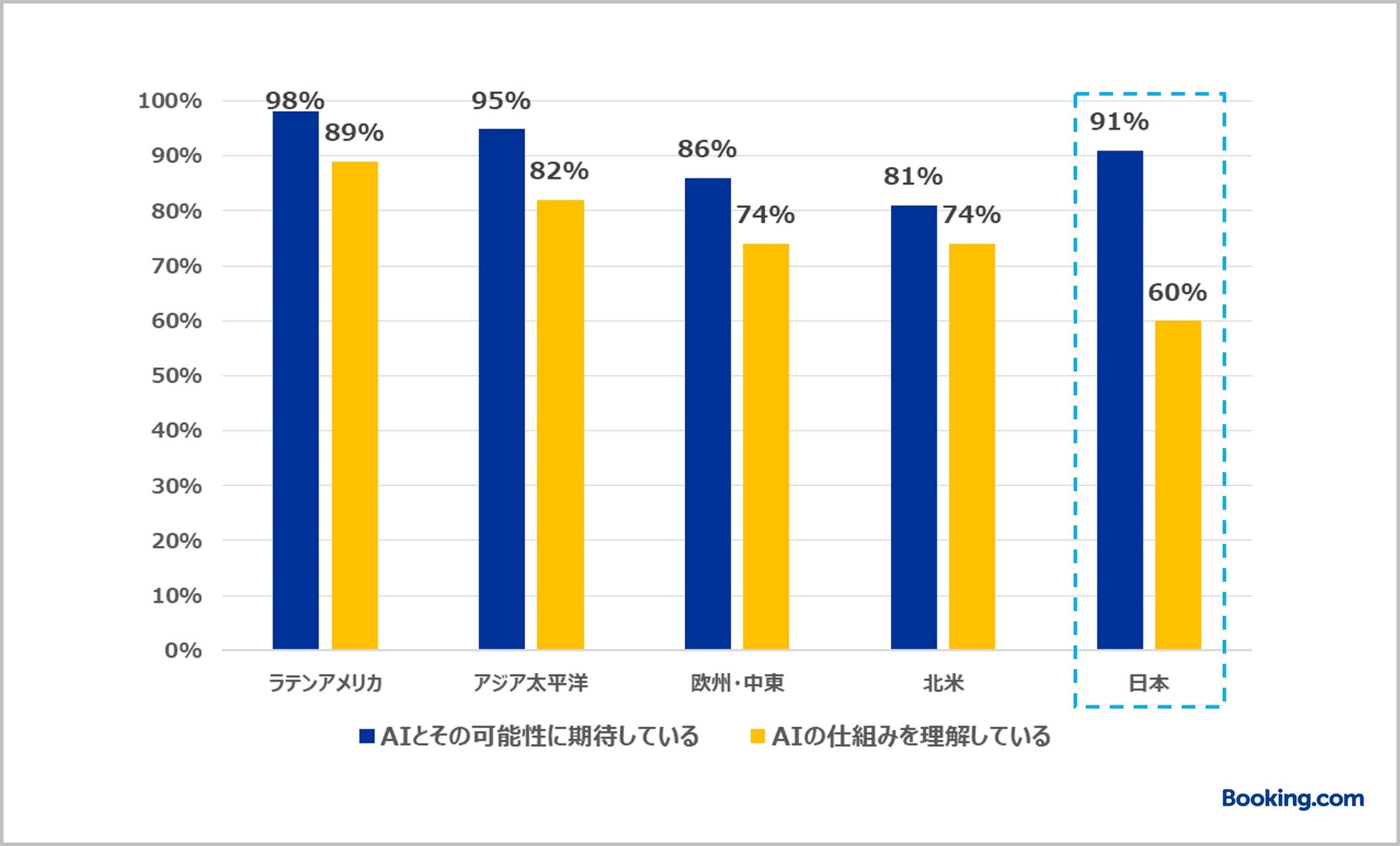

全世界の回答者の91%(日本:91%)がAIに期待を寄せており、79%(日本:60%)がAIの仕組みに精通していると答えていますが、その理解度には地域差が見られます。

-

AIへの関心が高まっている一方で、「AIを完全に信頼している」と答えた人はわずか6%(日本:1%)にとどまり、91%(日本:93%)が少なくとも1つ以上の懸念を抱いていることが明らかになりました。

-

AIが独自に意思決定を行うことに対して抵抗がないと答えたのはわずか12%(日本:3%)であり、自動化に対して消費者が一定の制御や判断の余地を求めている実態が浮き彫りとなりました。

-

消費者の89%(日本:83%)が、今後の旅行計画にAIを活用したいと考えており、AIアシスタント(世界:24%、日本:10%)は旅行ブロガー(世界:19%、日本:14%)やソーシャルメディアのインフルエンサー(世界:14%、日本:9%)よりも信頼できる情報源と認識されています。

【2025年8月1日】

「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に、多種多様な宿泊施設や旅行体験、フライト、レンタカーを提供する世界最大級のデジタルトラベルプラットフォーマー Booking.com はこのたび、世界33の国と地域における37,000人以上の消費者を対象に、日常生活や旅行の中でAIをどのように活用し、どれほど信頼し、どのような意識を持っているかを調査した「AIに関するグローバル意識調査レポート」を発表しました。公共・民間の両分野でAIへの投資が加速する中、10年以上にわたりAIを自社サービスに取り入れてきたデジタルトラベルプラットフォーマーとして、ブッキング・ドットコムは、進化する消費者のニーズに応えながら、旅行テクノロジーの未来を形づくることを目指しています。

AIへの関心がかつてないほど高まり、イノベーションが急速に進む中、ブッキング・ドットコムはこの流れを活かし、人々が旅行を「検索・予約・体験」する方法を再定義しようとしています。私たちは、「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」という使命のもと、変革を推進しています。

本レポートでは、AIに対する消費者意識の全体像が、さまざまな複雑な要素とともに浮き彫りになっています。回答者の91%(日本:91%)がAIに期待を寄せ、79%(日本:60%)がAIの仕組みに精通していると答えています。また、89%(日本:83%)が今後の旅行計画にAIを活用したいと考えています。一方で、こうした姿勢には地域ごとの大きな違いも見られます。AIの可能性を積極的に受け入れる人がいる一方、慎重な姿勢を崩さない人もおり、信頼と機会のバランスを取った活用方法が求められていることが明らかになりました。こうした新たなデータと視点は、旅行業界にとどまる事なく、AIの次なる進化の方向性を示す一助となることでしょう。

■ 意識に関する分析

本調査では、世界中の消費者はAIに対して多様な意識を持っており、それらは主に「AI愛好家」、「AI支持者」、「AI慎重派」、「AI懐疑派」、「AI反対派」といったグループに分類することができ、それぞれに特徴があることがわかりました。

たとえば、36%(日本:22%)の回答者はAIの可能性に強い関心を寄せる「AI愛好家」であり、13%(日本:4%)はAIの利点と責任ある導入を積極的に支持する「AI支持者」と分類されています。こうした高い関心の背景には、AIによって生活がより便利になり(世界:69%、日本:67%)、時間や労力の節約(世界:51%、日本:48%)、生産性の向上(世界:40%、日本:35%)、さらには学びの機会の拡大(世界:48%、日本:37%)が期待できる、という意識があると考えられます。

一方で、期待と同時に強い警戒心も存在しています。全体の91%(日本:91%)がAIに強い関心を示す一方で、同じく91%(日本:93%)がAIの広範な影響について、少なくとも1つの懸念を抱いていることがわかりました。また、自らをAIの開発・活用に対して慎重な立場とする「AI慎重派」は13%(日本:14%)、AIに対して懐疑的な「AI懐疑派」は9%(日本:11%)と一定数存在します。さらに注目すべきは、全体の4人に1人(世界:25%、日本:27%)がAI導入に抵抗を示す「AI反対派」に分類されており、こうした消極的な姿勢を持つ層が無視できない存在であることが示されています。

■ AIに対する意識の全体像:地域ごとの差異

消費者のAIに対する意識や態度には、地域ごとに大きな違いも見られます。

ラテンアメリカ(LATAM)では、AIへの関心と理解の度合いが世界で最も高く、98%がAIに期待を寄せ、89%がその仕組みを理解していると回答しています。次いで、アジア太平洋(APAC)地域でもAI活用に前向きな姿勢が見られ、とりわけ日常生活へのAIの取り入れに対する意欲が顕著です。回答者の41%が教育分野でAIを活用しており、交通分野においても同じ割合がAIを利用していると回答しています。

日本においては、91%がAIの可能性に期待を寄せ、AIへの関心は北米(NORAM)や欧州・中東(EME)地域よりも高い結果となりました。しかし、AIへの理解度は60%とアジア太平洋(APAC)地域全体と比べると20ポイント以上低く、また教育分野でのAI活用も10%と、世界全体(41%)と比べると30ポイント以上も下回る結果でした。

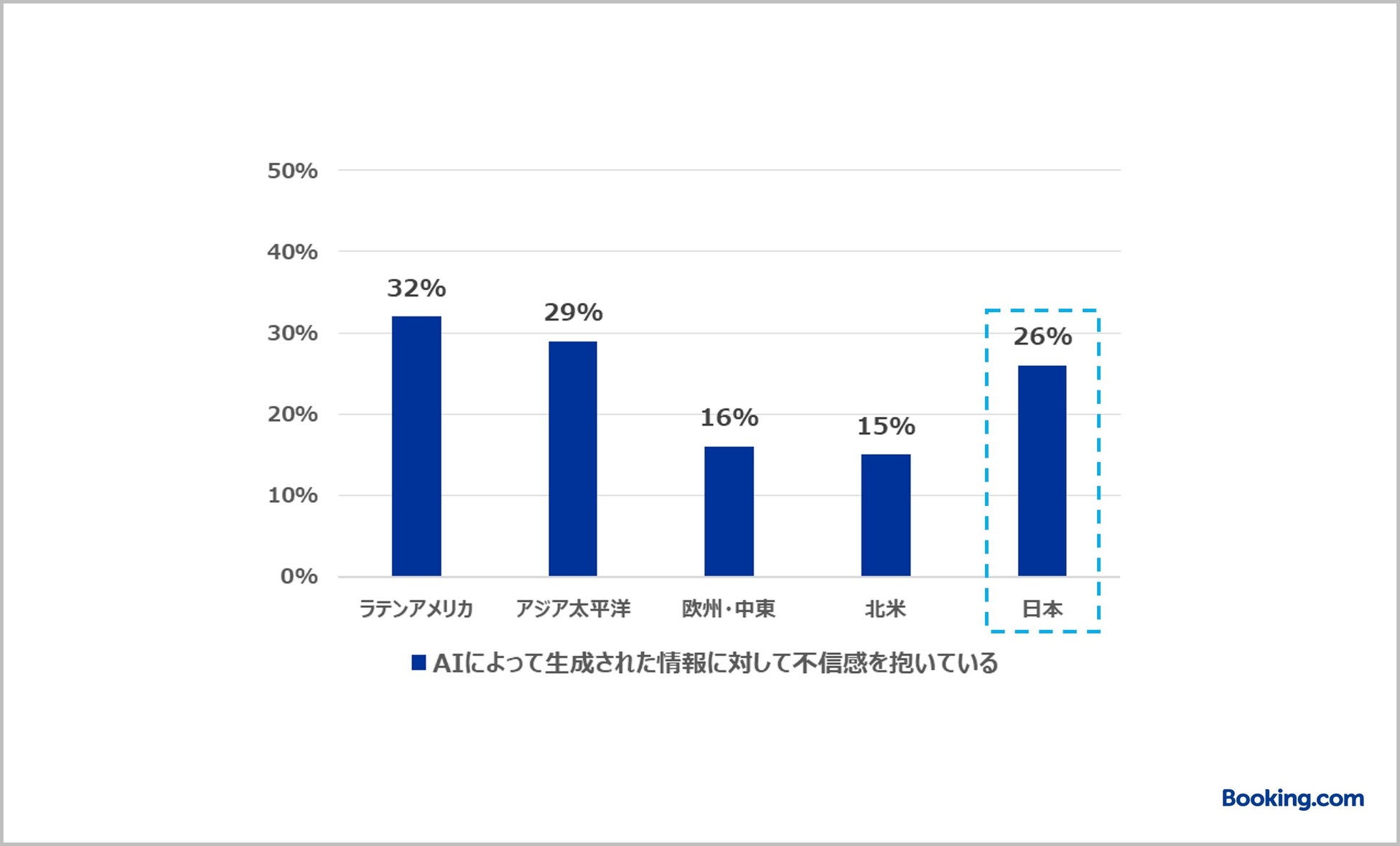

一方、北米(NORAM)および欧州・中東(EME)地域では、AIに対してより懐疑的なスタンスが見られます。これらの地域では、AIに対する不信感が比較的高く、慎重な利用傾向が強いことがわかりました。グローバル全体では、77%(日本:74%)の回答者がAIを「ある程度は信頼している」と答える一方で、約4人に1人(世界:23%、日本:26%)は、AIによって生成された情報を「ほとんど、あるいは全く信頼していない」と回答しています。この不信感は特に北米(32%)と欧州・中東(29%)で顕著です。これらの地域の消費者は、AIによる出力内容を自ら検証する傾向が高く、AIの活用が広がる中で、「透明性」と「信頼性」をどう担保できるかが重要な要素になることが浮き彫りとなりました。

■ AIにすべてを任せるのではなく、“支援ツール”としての活用に重点

AIはすでに私たちの日常生活に深く浸透しており、回答者の98%(日本:97%)がAIを活用した検索を利用し、86%(日本:52%)がストリーミングサービスのおすすめ機能を使用しています。また、77%(日本:46%)が生成AIツールを活用していると回答しています。

一方で、多くの人がAIに対して懐疑的な感情を抱いており、その背景には「人間らしさの欠如」があります。35%(日本:24%)が「AIは非人間的だ」と感じており、多くの人がAIを信頼していても、その出力内容を必ず確認する傾向にあります。42%(日本:64%)が常に事実確認を行い、29%(日本:9%)が時々確認していると答えており、「AIを完全に信頼している」への回答はわずか6%(日本:1%)でした。

このような慎重な姿勢は、AIに対する明確な“限界線”を示しています。つまり、多くの人はAIに意思決定を一任するまでに至っていません。AIによる自律的な意思決定に抵抗がない人は12%(日本:3%)に過ぎず、25%(日本:40%)は「判断がつかない」と答え、10%(日本:4%)は「非常に不安を感じる」と回答しました。人間による最終的な承認がない限り、AIを完全に信用することには躊躇心があることを示す結果となりました。こうした状況の中で、AIは「人間の判断に代わる存在」ではなく、「判断を支援・補完するツール」として活用されることで、より大きな可能性が開かれていくと考えられます。

■ 旅行分野におけるAIの進化と役割の拡大

AIは急速に旅行体験における中核的な存在となりつつあり、消費者の65%(日本:62%)が「近い将来、自動で旅行を計画する時代が当たり前になる」と予測しています。実際、3人に2人(世界:67%、日本:33%)がすでに旅行のいずれかの段階でAIを活用しており、そのほとんどが「旅行の計画や予約時(世界:98%、日本:97%)」あるいは「旅行中(世界:96%、日本:88%)」にAIを利用していると回答しています。これは、AIを活用したツールへの依存度が高まりつつあること、そして旅行者がテクノロジーによって旅がより豊かになることに対して前向きな姿勢を持っていることの表れといえます。

旅行の計画段階において、旅行者がAIを最もよく活用しているのは、「訪問先の目的地や最適な時期を調べるため」(世界:38%、日本:34%)、「現地での体験や文化的なアクティビティを探すため」(世界:37%、日本:35%)、「レストランのおすすめを調べるため」(世界:36%、日本:38%)です。また注目すべきは、AIアシスタントが「旅行計画における信頼できる情報源」として、同僚(世界:19%、日本:12%)やインフルエンサー(世界:14%、日本:9%)を上回る24%(日本:10%)の支持を得ている点です。旅行者の間でAIの役割が実用的かつ信頼できるものとして確立し始めていることがうかがえます。

旅行中において、AIツールは翻訳機能(世界:45%、日本:31%)、目的地でのアクティビティの提案(世界:44%、日本:26%)、レストランのおすすめ情報の取得(世界:40%、日本:30%)、さらには馴染みのない場所や交通機関でのナビゲーション(世界:40%、日本:45%)など、さまざまな場面で活用されています。また、旅行から帰宅した後のAIの使用例として最も多く挙げられたのは写真編集で、全体の38%(日本:26%)が利用経験があると回答しました。

旅行者の66%(日本:44%)が、AIによって旅がより簡単かつ効率的になることを主な利点として認識していることに加えて、AIが社会や地域に貢献する可能性にも大きな期待が寄せられています。例として、71%(日本:65%)の回答者が、混雑した観光地や旅行のピーク時を避けるためのAIによる提案を高く評価しており、より快適でサステナブルな旅をサポートする存在としてもAIの活用は注目されています。

旅行者の意識は訪問先の地域社会にも向けられています。回答者の60%(日本:35%)が「その地域にポジティブな影響をもたらすような体験をAIが推薦してくれること」を望んでいます。旅の質だけでなく、地域への配慮や社会的な責任もAI活用の重要な視点として位置づけられつつあります。

ブッキング・ドットコムの最高業務責任者(COO)であるJames Waters(ジェームス・ウォーターズ)は、次のように述べています。

「生成AIは、現代における最も重要な技術革新のひとつであり、消費者が世界と関わる方法そのものを根本的に変える力を持っています。このテクノロジーが成熟していくにつれ、私たちのような企業が進化し続けるお客様のニーズを先回りして捉え、それに応えていく方法も大きく変わっていくでしょう。同時に、旅行者があらゆるサービスに対して抱く期待水準も、これまで以上に高まっていくことが予想されます。」

「私たちの目の前には、非常に大きな可能性が広がっています。ブッキング・ドットコムはこれまでも長年にわたり、AIイノベーションの最前線に立ち、高度な機械学習を活用することで、あらゆるタッチポイントにおける顧客体験の向上に取り組んできました。しかし、次のステージでは、企業としての責任は単にテクノロジーの領域にとどまりません。信頼の構築、透明性の確保、そして安全性の担保は、旅行者と業界全体を未来へ導くうえで欠かすことのできない要素となっています。」

調査方法

本調査はブッキング・ドットコムによって、2025年4月~5月にオンラインアンケートで実施され、世界33の国と地域の計37,325名の回答者(内訳:アルゼンチン:1,012名、オーストラリア:1,013名、オーストリア:500名、ベルギー:1,000名、ブラジル:2,006名、カナダ:1,007名、中国:2,018名、コロンビア:1,023名、クロアチア:509名、デンマーク:508名、フランス:2,031名、ドイツ:2,033名、香港:1,006名、インド:2,004名、アイルランド:504名、イスラエル:505名、イタリア:1,000名、日本:1,029名、メキシコ:2,014名、オランダ:1,008名、ニュージーランド:1,015名、ポルトガル:1,013名、シンガポール:1,002名、韓国:1,006名、スペイン:1,006名、スウェーデン:502名、スイス:501名、台湾:1,022名、タイ:1,002名、UAE:513名、イギリス:2,005名、アメリカ:2,004名、ベトナム:1,004名)が対象となりました。ブッキング・ドットコムは、AIの役割を探求するデジタルトラベルプラットフォーマーとして、世界中の人々が日常生活や旅行の中でAIをどのように活用し、どれほど信頼し、どのような意識を持っているかについて理解を深めるために、本調査を実施しました。

###

Booking.comについて

1996年にアムステルダムにて設立され、Booking Holdings Inc.(NASDAQ:BKNG)の一員として、「すべての人に、世界をより身近に体験できる自由を」を企業理念に掲げています。多種多様な宿泊施設と移動手段を簡単かつワンストップで予約ができるプラットフォームを通して、世界中のお客様に思い出に残る体験を提供しています。また、ブッキング・ドットコムでは、ロイヤルティプログラム「Genius」に登録することで、世界中の数十万軒もの対象施設や対象のレンタカーで割引や旅行特典を利用することができます。詳細については、ブッキング・ドットコムの公式SNSアカウント (@bookingcom_jp)、もしくは https://news.booking.com/ja をご覧ください。