株式会社Mizkan Holdings

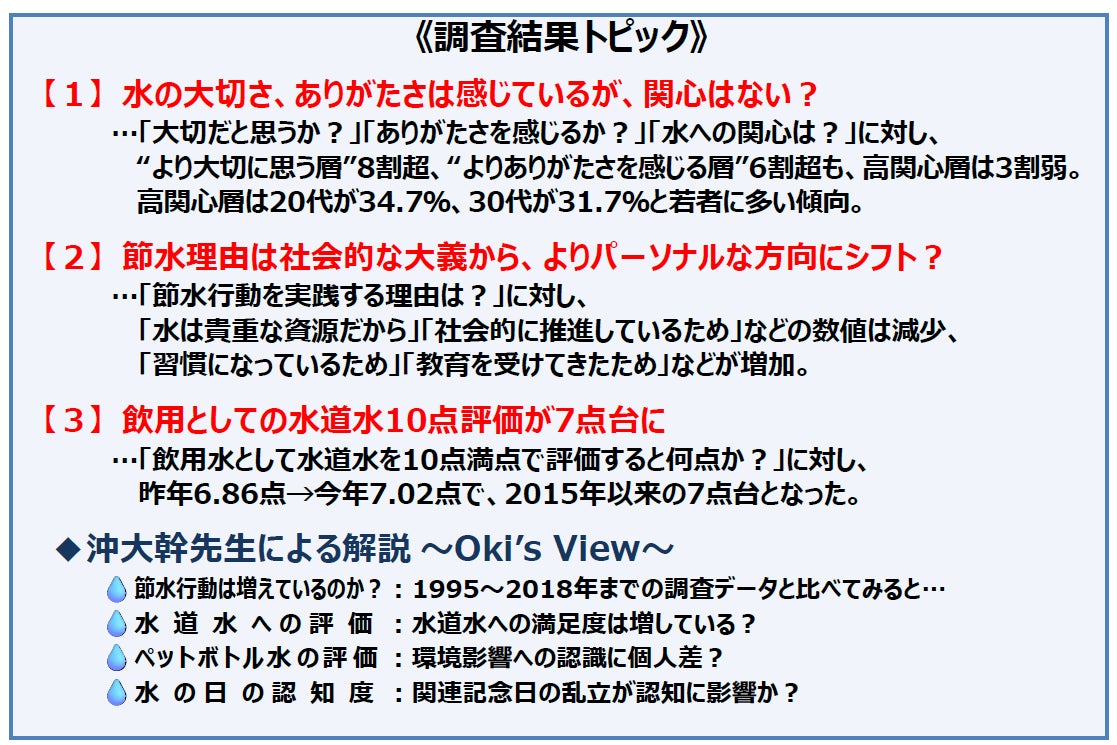

節水理由は社会的な大義から、よりパーソナルな方向にシフト? 飲用としての水道水10点評価が7点台に ◆沖大幹先生による解説 ~Oki’s View~

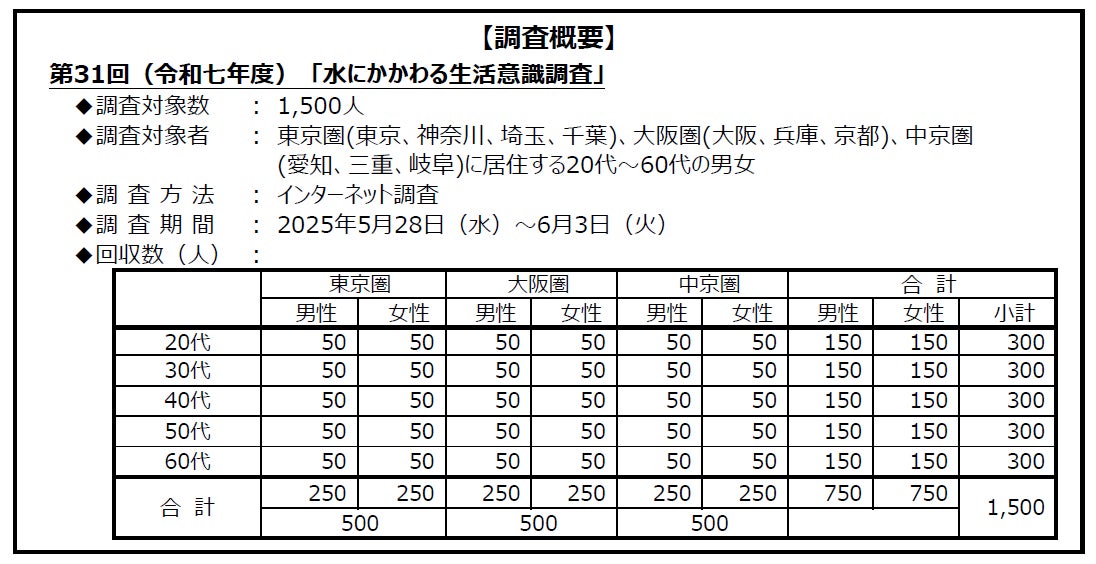

ミツカン水の文化センター(愛知県半田市中村町2-6 株式会社Mizkan Holdings サステナビリティ推進室内、以下 水の文化センター)では、今年6月に、東京圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)、大阪圏(大阪・兵庫・京都)、中京圏(愛知・三重・岐阜)の在住者1,500名を対象とした「水にかかわる生活意識調査」を実施し、集計結果をまとめました。

本調査は、1995年の第1回以降、日常生活と水のかかわりや意識を明らかにすることを目的とした定点調査として、継続性を重視する中に、その時々のトピックを取り入れながら調査を実施してまいりました。

今年は、毎年定番の設問や、2022年より実施している水への関心や感謝といった生活者の水への関心度を明らかにするための設問に加え、2020年に実施した「ペットボトル入りの水」に関する調査について、5年後の変化をみる趣旨で再度調査を行いました。また、今年も、当センターのアドバイザーである、東京大学 大学院工学系研究科 教授の沖大幹先生に、調査結果の解説をいただきました。

なお、今年の調査データおよび過去(第1回~30回)の集計概要など詳細な情報は、ミツカン水の文化センターのホームページ(https://www.mizu.gr.jp/)で公開しています。

■詳細の結果レポートは以下からご確認ください。

※第31回水にかかわる生活意識調査 結果レポート

https://www.mizu.gr.jp/chousa/ishiki/2025.html

沖大幹先生による解説 ~Oki’s View~ ①

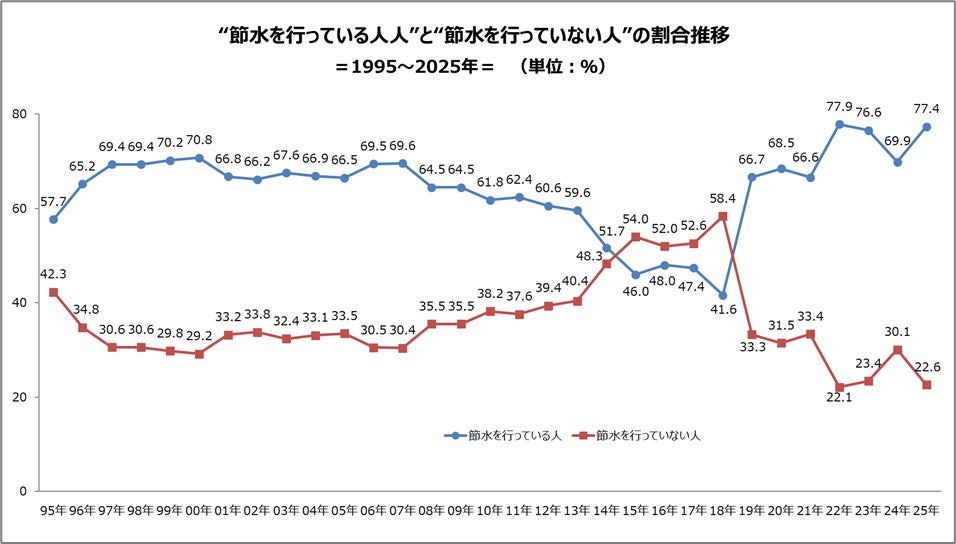

【節水行動は増えているのか?】

「あなたは、日常生活において節水を行っていますか?」という問いに対して「行っている」と答えた割合は2019年の66.7%から今年は77.4%になり、着実に増えつつあるようにみえる。しかし、「あなた(またはあなたのご家庭)の水の使い方は?」という問いをしていた1995年から2018年の調査では、「多少節水や再利用しながら水を使っている」や「かなり節水や再利用をしている」という回答の和は2000年の70.8%をピークに2018年には41.6%にまで低下していた。聞き方によって変わったというよりは、選択肢として節水しているかしていないか、と問われると節水しているが、「節水・再利用は気にしながらも、特に何もせずに水を使っている」という選択肢があると、そう答える人が多いということだったのかもしれない。ちなみに、2018年に「節水・再利用のことは気にせずに、水を使っている」と答えた人は18.7%で、2025年に節水を「行っていない」と答えた人の22.6%に比較的近くなっている。

節水行動を実践する理由として49.7%の人が「水道料金節約のため」と回答し相変わらず1位であるが、「習慣になっているため」が昨年の32.0%から36.0%に増加して4位から2位にあがり、「教育を受けてきたため」が昨年6位18.0%から21.2%で5位にあがり、社会規範として定着しつつある様子がうかがえる。

沖大幹先生による解説 ~Oki’s View~ ②

【水道水への評価】

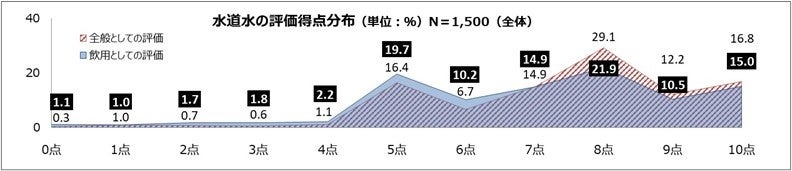

全般的な水道水の評価は昨年の7.34点から今年は7.47点に、飲用としての水道水の評価も昨年の6.86点から今年は7.02点に増加しており、満足度が増している様子がうかがわれる。ただし、回答分布をみると、全般的な評価では10点満点で8点と答えた人が29.1%で最も多く、次が10点の16.8%、僅差で5点が16.4%となっているのに対し、飲用としての評価ではやはり8点が21.9%でもっとも多いが、次は5点の19.7%、10点は15.0%で7点の14.9%と大差ない。飲用としての水道の評価はやや厳しいことが読み取れる。

沖大幹先生による解説 ~Oki’s View~ ③

【ペットボトル水の評価】

プラスチックのストローが鼻に刺さったウミガメの衝撃的な映像が2015年に話題になったのをきっかけとし、プラスチック廃棄物による海洋汚染防止への取り組みが世界的に高まり、ストローのみならず、プラスチック製品全般の消費削減が環境保全の目標となった。石油など化石資源起源のプラスチックに対し、木材は再生可能資源であるという認識から、それまでの紙の消費削減志向は180度逆転し、紙製のストローや容器がプラスチック製品の代替として用いられるようになり、こうした情勢を受けて国によってはペットボトルの使用を禁止し、ガラス瓶で代替される様になったりしている。

ただでさえ、すぐに溜まる空きペットボトルの山に罪悪感を覚えがちなところ、プラスチックへの悪い印象が重なったせいか、市販のペットボトル入りの水へのイメージが、2020年に比べるとぐっと悪くなっている。おいしいと答えた人が43.3%から35.0%へ、保存がきくと答えた人が30.4%から21.7%へ、衛生的に安心と答えた人が26.9%から19.4%へ、水の品質が高いと答えた人が24.9%から20.0%へと下がっている。もっとも、海洋プラスチック汚染につながると答えた人は8.7%から8.1%へと下がり、地球環境によくないと答えた人も5.1%から4.9%へと下がっていて、リサイクル可能で地球環境にやさしいと答えた人は2.9%から6.6%へと大幅に増えており、ペットボトルの環境影響への認識には人による差が大きいのかもしれない。特にないと答えた人が10.3%から13.6%へと増えており、価格が高いと答えた人も低いと答えた人も減っているので、もしかすると、ペットボトル入りの水への関心自体が下がっているのかもしれない。

沖大幹先生による解説 ~Oki’s View~ ④

【水の日の認知度】

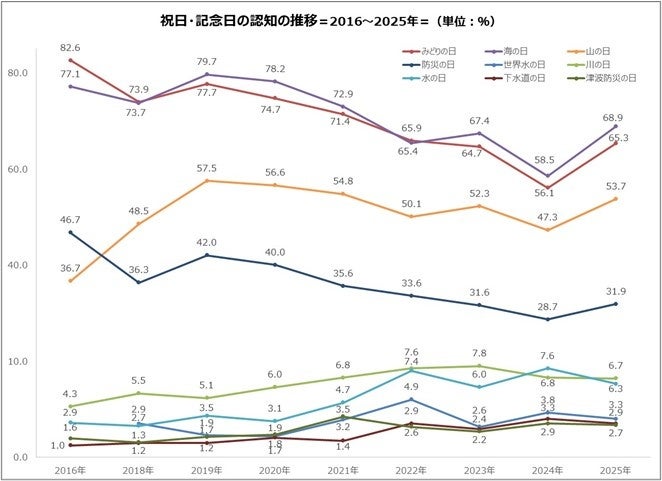

水の日の認知度が伸び悩んでいる。史上最高の7.6%を記録した2024年に引き続きさらに認知度が伸びるかと期待していたが、今年はやや下がって6.3%であった。それでも2023年の6.0%よりは高いが、2022年の7.4%を下回っており、当初2016年の4.3%からの伸びに比べるとここ数年は認知が拡がっていない。

3月22日の世界水の日は3%前後、7月7日の川の日は7%前後、9月10日の下水道の日は3%前後でそれぞれ伸び悩んでいるのをみると、関連する記念日の乱立が認知の拡がりを阻んでいるようにも想像されるが、それぞれの事情もあり、行政の所管のような統一は難しいだろう。祝日ではないのに高い認知度を誇る9月1日の防災の日も、長期的には2016年の46.7%から2024年の28.7%(今年は31.9%)まで長期低下傾向にある。そうした傾向は祝日であるみどりの日や海の日でも同様なので、祝日で記念行事が行われれば認知が拡がるというものでもないのかもしれない。○○の日、が増え、祝日も増えた結果、祝日や記念日に対するわたしたちの関心そのものが薄れていると考えられる。

沖大幹先生プロフィール

沖 大幹(おき たいかん)

東京大学 大学院工学系研究科 教授

「ミツカン水の文化センター」アドバイザー

1964年東京生まれ。1993年博士(工学、東京大学)、1994年気象予報士。1989年東京大学助手、1995年同講師等を経て2006年より同教授。2016年より21年まで国連大学上級副学長、国際連合事務次長補を兼務。専門は水文学(すいもんがく)で、地球規模の水循環と世界の水資源に関する研究。書籍に『水の未来』(岩波新書、2016年)、『水危機 ほんとうの話』(新潮選書、2012年)など。2024年には、水のノーベル賞とも呼ばれる「ストックホルム水大賞」に選ばれ、紫綬褒章を受章。その他生態学琵琶湖賞、日本学士院学術奨励賞、日本人として初の国際水文学賞Doogeメダル受賞(2021年)やヨーロッパ地球科学連合John Daltonメダル(2023年)など表彰多数。

「ミツカン水の文化センター」と「水にかかわる生活意識調査」について

創業の地である愛知県の知多半島は水が得にくい土地柄だったため、文化元年(1804年)の創業時より、良質な醸造酢をつくる為に山から木樋で水を引くなど、水の苦労を重ねてきました。また、廻船で尾張半田から江戸まで食酢を運んで社業の基礎を築くなど、水と深いかかわりを持ってまいりました。

このように創業以来、「水」の恩恵を受け、「水」によって育てられてきたミツカングループは、1999年に「水の文化センター」を設立し、「水」をテーマとする社会貢献活動を行っています。

水の文化センターHP:https://www.mizu.gr.jp/

「水にかかわる生活意識調査」は、1995年にセンターの活動開始に先駆けて、「日常生活における水とのかかわり」について調べてみようと考えたのがきっかけで始まりました。さまざまな生活の中での水への意識を、四半世紀にわたって調査、発表し続けており、今年が31回目となります。

水にかかわる生活意識調査トップページ:https://www.mizu.gr.jp/chousa/

※第31回水にかかわる生活意識調査 結果レポート

https://www.mizu.gr.jp/chousa/ishiki/2025.html