東京理科大学

【研究の要旨とポイント】

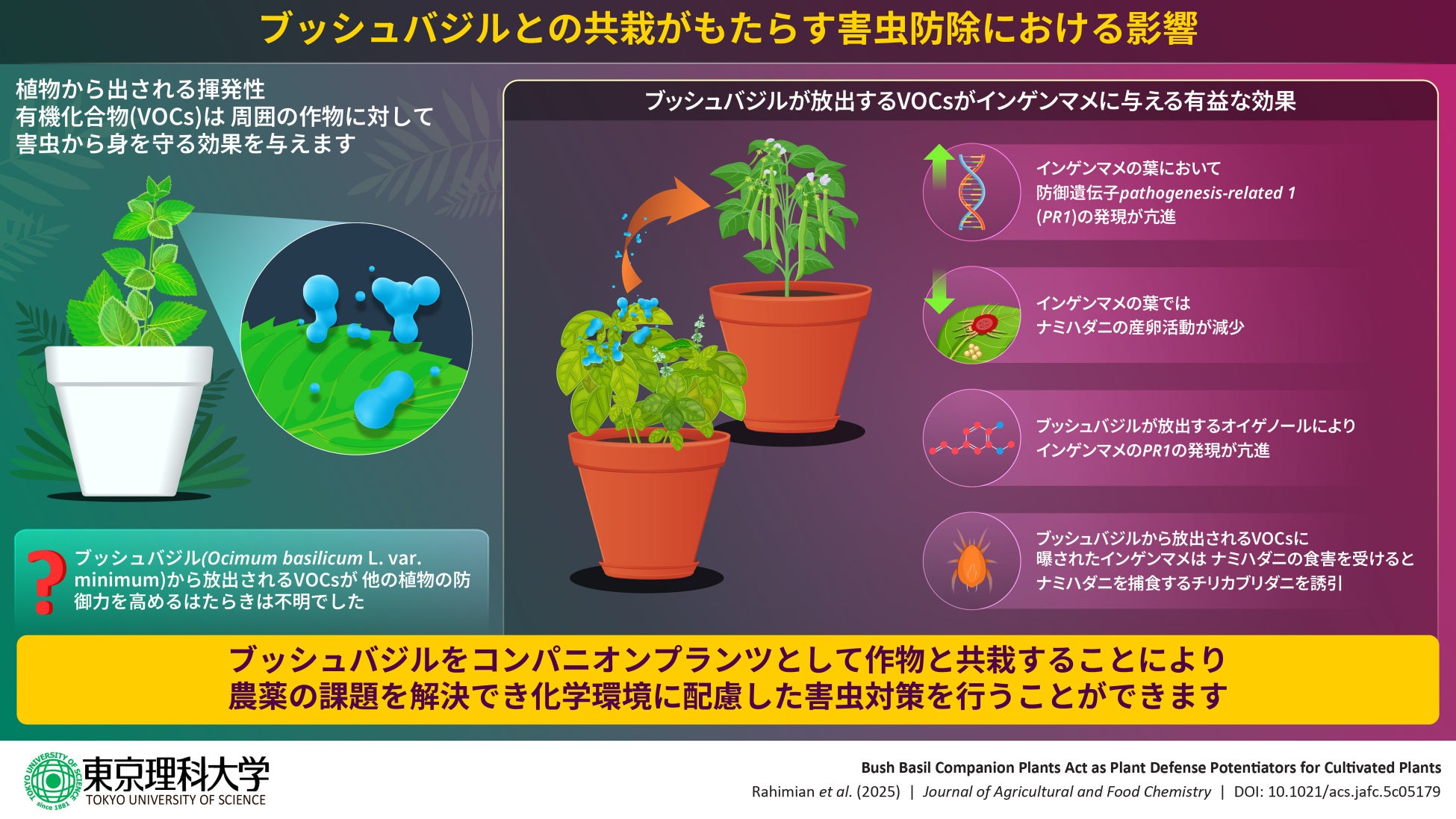

害虫の食害を受けたことを「匂い」で伝えることで、近くの植物の害虫抵抗性を高める植物同士のコミュニケーション(「トーキングプランツ」)は、環境にやさしい農業技術に活用できるものとして注目されています。

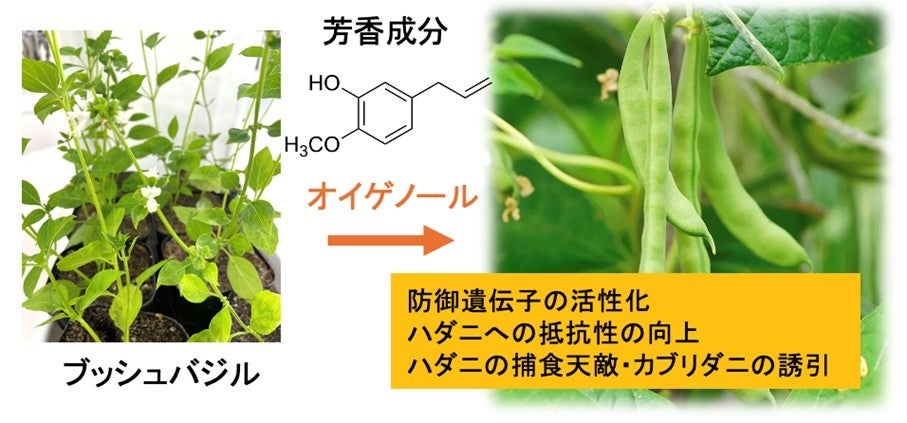

ブッシュバジルが放出する匂いおよびその鍵成分「オイゲノール」が、インゲンマメの防御反応を強化するとともに、害虫の天敵を呼び寄せる働きもあることを見出しました。

トーキングプランツによる防御ネットワークを活用することで、低コストで環境負荷の少ない新たな有機栽培技術が開発できると期待されます。

【研究の概要】

東京理科大学 先進工学研究科 生命システム工学専攻の有村 源一郎教授らのグループは、香草の一つであるブッシュバジルが放出する匂い(オイゲノールが鍵成分)が、インゲンマメの葉の防御遺伝子を活性化させ、重要害虫ナミハダニへの抵抗性を高め、さらにハダニの天敵であるカブリダニを引き寄せる働きがあることを明らかにしました。

植物は害虫による食害を受けたとき、特定の匂いを発します。その匂いを受け取った近くの植物は、害虫に対抗する防御遺伝子を活性化させたり、その害虫の天敵を呼び寄せる別の「匂い」(揮発性物質:VOC)を出したり、まさに「植物同士の会話による情報伝達」がおこなわれています。こうしたVOCを通じた植物間の相互作用は「トーキングプランツ」と呼ばれ、農薬に依存しない新たな農業技術に活用できる現象として注目されています。

とはいえ、この一連の「会話」が、どのような物質を介し、どんなメカニズムで行われているのかについては、いまだ解明されていない点が数多く残されています。

また、農業分野での応用も、いまだ実現には至っていません。

今回、バジルの1品種であるブッシュバジルと、インゲンマメを近くで一緒に育てることで、ブッシュバジルが放出するVOCによって、①インゲンマメの葉における防御遺伝子発現の活性化、②ハダニへの抵抗性の向上、③ハダニの天敵であるカブリダニの誘引効果–—という3つの機能が引き出されることを明らかにしました。

これは、植物において害虫から身を守る匂いを介した天然の「防衛ネットワーク」が形成されていることを示唆する結果であり、本研究を発展させることで、将来的なサステナブル農業の実現に大きく貢献できると期待されます。

本研究成果は、2025年7月4日に国際学術雑誌「Journal of Agricultural and Food Chemistry」にオンライン掲載されました。

【研究の背景】

ミントなどの香り高い香草には、昔から虫を寄せつけない効果があると知られてきました。実はこの防虫効果、VOCが関係しているのです。最近の研究では、これらのVOCが近くに植えられた作物の“自己防衛力”を高めることも明らかになってきました。たとえば、キャンディミントのそばで育てたダイズやコマツナでは、防御遺伝子が活性化し、害虫への抵抗力がぐっと高まったという報告もあります。

つまり、香草の香り成分は、単に虫を避けるだけでなく、まるで植物同士が「会話」してお互いを守っているような、そんな役割も果たしているのです。

こうした植物間のコミュニケーションは「トーキングプランツ」と呼ばれます。「トーキングプランツ」に有効な植物をコンパニオンプランツとして利用すれば、農薬を使わずに害虫防除できる技術として注目を集めています。コンパニオンプランツとは、単独で栽培するよりも、一緒に栽培した方が互いの生育を助けあう、相性の良い植物同士のことを指し、既に農業の現場で広く使われています。例えばトマトの近くにバジルやネギ、エダマメ類を植えることでトマトの生育がよくなり、アブラムシなどの害虫被害が減少することなどが知られています。

しかし、この植物間のネットワークについて、具体的なVOCや、害虫防除機能の背景にあるメカニズムについては未だ大部分が未解明のままです。そこで本研究では、本研究では、植物の防御機能を誘導する新たなVOCを同定し、防御応答を引き起こすメカニズムを解明し、農業分野で応用するために、ミントに似た強い匂いを放つ植物として知られるバジルに注目しました。

【研究の詳細】

まず、6つのバジル品種を対象に初期スクリーニングを行った結果、インゲンマメの防御機能を高めたブッシュバジルを研究対象としました。ブッシュバジルをインゲンマメとともに育てると、インゲンマメ中の病原性関連タンパク質1遺伝子(PR1)とよばれる害虫防御に関連する遺伝子の有意な増加が認められ、最大で7日間この効果が持続しました。

次に、スクリーニングに用いた6品種のVOCを分析しました。ブッシュバジルのVOCにはリナロールと、オイゲノールという2つの成分が多く含まれ、オイゲノールはブッシュバジルでのみ検出されました。この結果を踏まえ、オイゲノールをインゲンマメに曝露する実験を行った結果、予想通りインゲンマメにおける防御遺伝子発現の有意な上昇が確認されました。

続いて、この匂い成分であるオイゲノールがインゲンマメにおいてPR1の発現を誘導するに至るまでのシグナル伝達経路について調べました。植物の害虫食害に対する抵抗反応性に係るシグナル伝達経路は、サリチル酸伝達経路とジャスモン酸伝達経路が関わる可能性があります。以前のミントに関する研究では、ミントはこの両方の経路を使った防御反応を引き出していることがわかっていました。ところが今回のブッシュバジルの場合、サリチル酸伝達経路が特異的に反応することがわかりました。これは、サリチル酸伝達経路はインゲンマメにおけるハダニ防御では重要であるという先行研究とも合致する結果でした。

また、ブッシュバジルと一緒に育てたインゲンマメと、単独で育てたインゲンマメのそれぞれの葉の上にハダニ雌成虫を放ち、産卵数を比較する実験も行いました。その結果、ブッシュバジルと一緒に育てたインゲンマメでは産卵数が有意に少なく、より強いハダニ抵抗性を示すことが明らかになりました。また、Y字管実験(*1)の結果、ブッシュバジルの近くで一緒に育てたインゲンマメがハダニに加害されると、単にハダニに加害されたインゲンマメよりも、ハダニの天敵であるチリカブリダニを誘引することもわかりました。つまり、ブッシュバジルのVOCは、インゲンマメの防御遺伝子を活性化させるだけでなく、ハダニの天敵を呼ぶ活性を高めるというふたつの機能を持つことが示唆されたのです。

研究を主導した有村教授は「トーキングプランツ現象を実際の農業に活かすための科学的知⾒を蓄積し、現場で使える技術として根づかせる基盤づくりを⽬指して、本研究に取り組みました。環境に負荷を与えず、効率的な害虫対策実現に向けて、今後さらに研究を積み重ねていきたいです」とコメントしています。

【用語】

*1 Y字管実験

Y字型のガラスチューブの両端に異なる匂い物質を入れ、昆虫がどちらの方向に誘引されるかを観察することで、匂いに対する選好性を調べる実験。

-

本研究は、日本学術振興会(JSPS)科研費(24K01723、24K18197)、JSPS科研費学術変革領域研究(A)(24H02134)、東京理科大学研究費の助成を受けて実施したものです。また、岡山大学資源植物科学研究所(IPSR)の共同研究プログラムの一部として文部科学省から一部の助成を受けました。

【論文情報】

雑誌名:Journal of Agricultural and Food Chemistry

論文タイトル:Bush basil companion plants act as plant defense potentiators for cultivated plants

著者:Sarira Rahimian, Rika Ozawa, Takuya Uemura, Ivan Galis, Gen-ichiro Arimura

※PR TIMESのシステムでは上付き・下付き文字や特殊文字等を使用できないため、正式な表記と異なる場合がございますのでご留意ください。正式な表記は、東京理科大学WEBページ(https://www.tus.ac.jp/en/mediarelations/archive/20250730_5010.html)をご参照ください。