日本能率協会

一般社団法人日本能率協会(JMA、会長:中村正己)は、企業が抱える研究・開発やイノベーションにおける課題や現状を明らかにし、今後の経営方針の策定や戦略立案、研究・開発部門のマネジメント施策の検討に資する情報を提供することを目的として、全国主要企業の研究・開発部門の責任者の方々(CTO:最高技術責任者)を対象に、『日本企業の研究・開発の取り組みに関する調査(CTO Survey 2025)』 を実施しました。本調査は2020年に実施した初回調査(CTO Survey 2020)に続き、今回で2回目となります。

調査結果の主要なポイントは以下のとおり。

1.CTOが重視する課題は「経営戦略・事業戦略との一貫性ある研究・開発テーマの設定」

〜経営トップは「デジタル技術の活用」の重視度がより高い

2.引き続き求められる「新事業開発への貢献」「DXへの貢献」

〜CTOには「全社的な経営戦略や事業計画の立案への技術面からの貢献」が求められる

3.研究開発投資 ― 新規事業開発を中心に、研究開発全体として明らかな増加傾向に

〜64.5%の企業で「新規事業に関する商品・サービス開発」を今後増加させる意向

4.ステージゲート法、アジャイル開発、知財、オープンイノベーションは積極活用傾向に

〜一方で成果を上げているか否かについては大きな傾向変化はなし

5.成果群別の比較 ― 研究開発投資は高・中成果企業で増加傾向。新規事業開発に重点シフト進む

〜成果を上げる企業では、アジャイル導入やCTOの戦略的関与、人材育成が鍵に

6.「見えざる資産」における高成果企業の傾向

〜「暗黙知や組織知を“経営戦略”として捉える姿勢」「リスクを取れる挑戦風土」などに違い

■ 「CTO Survey 2025日本企業の研究・開発の取り組みに関する調査」概要

|

調査時期 |

2025年2月26日~3月14日 |

|

調査対象 |

JMAの開発・技術部門評議員会社ならびにCTOフォーラム参加企業、 およびサンプル抽出した全国主要企業の研究・開発部門の責任者(約2,000社) |

|

調査方法 |

郵送調査法(質問票を郵送配布し、郵送およびインターネットにより回答) |

|

回答数 |

211社 (回答企業の概要は文末に記載) |

■ 「CTO Survey 2025日本企業の研究・開発の取り組みに関する調査」報告書

以下のURLから詳細をご覧いただけます。

https://www.jma.or.jp/website/report.html

1.CTOが重視する課題は「経営戦略・事業戦略との一貫性ある研究・開発テーマの設定」

~経営トップは「デジタル技術の活用」の重視度がより高い

-

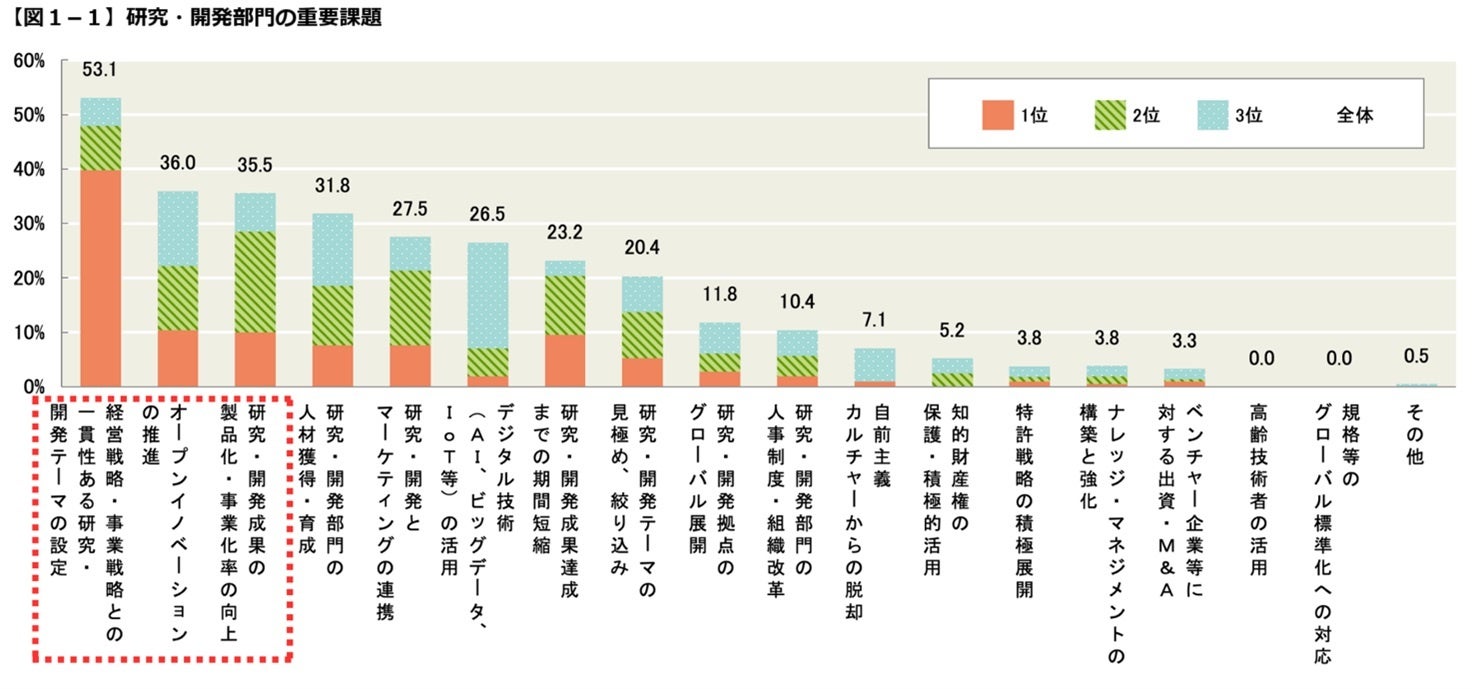

研究・開発部門で現在、特に重視する課題を尋ねたところ、「経営戦略・事業戦略との一貫性ある研究・開発テーマの設定」(53.1%)、 「オープンイノベーションの推進」(36.0%)、「研究・開発成果の製品化・事業化率の向上」(35.5%)が上位に挙げられた。(【図1−1】)

-

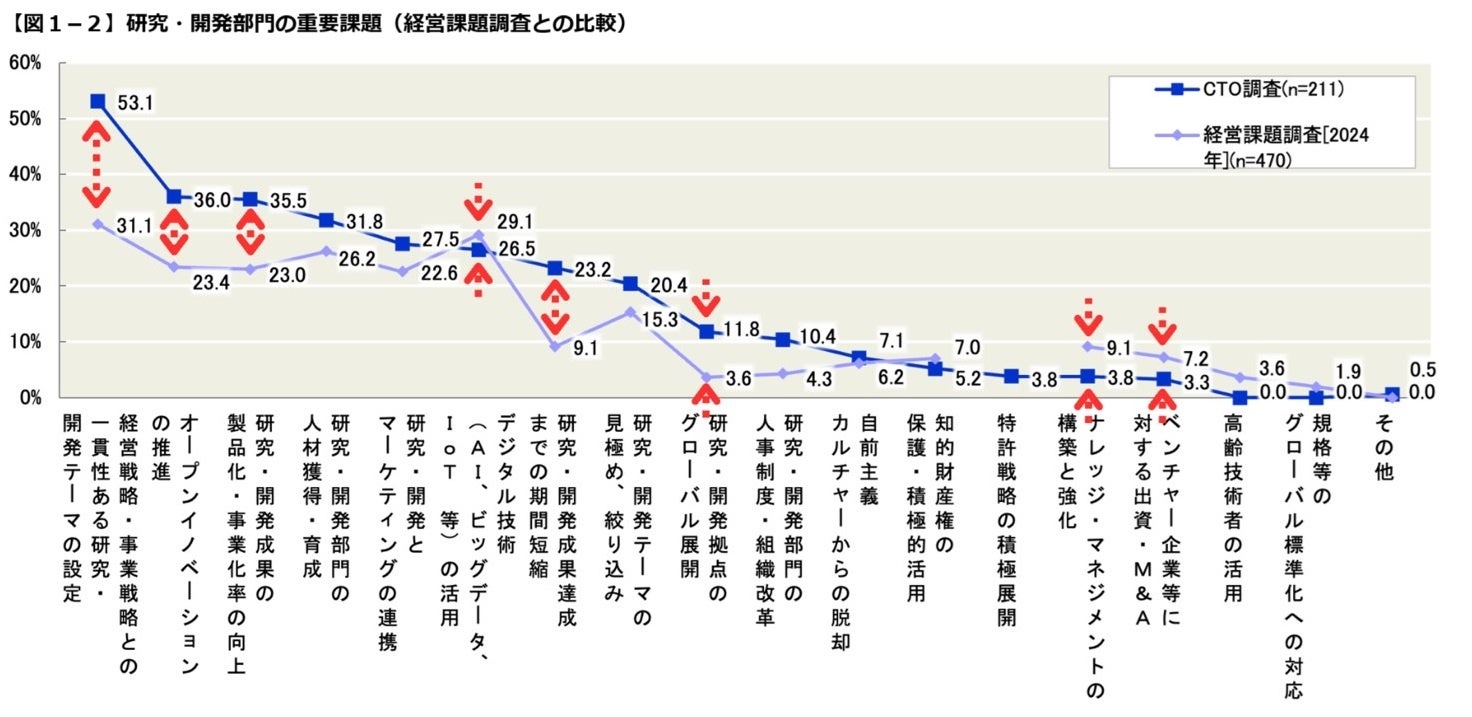

2024年度に経営トップを対象に実施した調査の同設問の結果と比較すると、CTOの方が重視度が高い項目は「経営戦略・事業 戦略との一貫性ある研究・開発テーマの設定」、「オープンイノベーションの推進」、「研究・開発成果達成までの期間短縮」などであった。一方、経営トップの方が重視度が高い項目は「デジタル技術の活用」、「ナレッジ・マネジメントの構築と強化」、「ベンチャー企業等に対する出資・M&A」などであった。(【図1−2】)

-

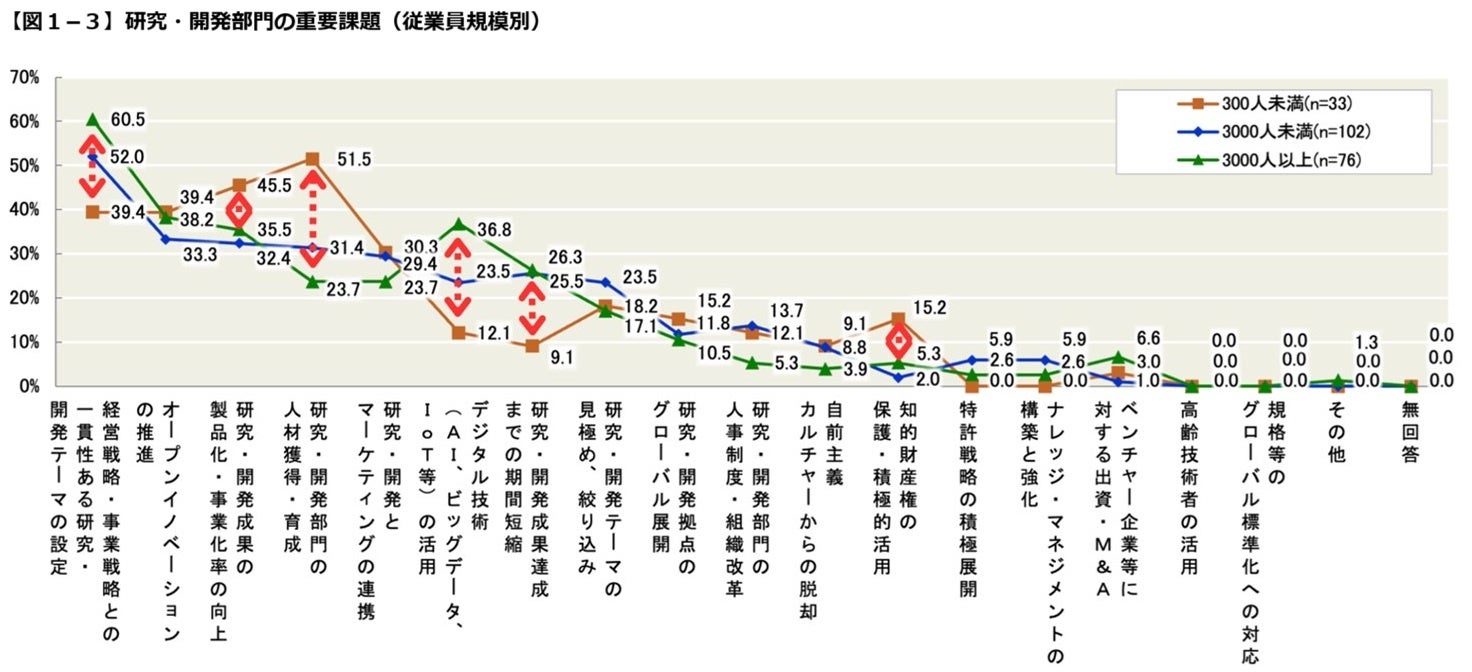

大企業は「経営戦略・事業戦略との一貫性ある研究・開発テーマの設定」、「デジタル技術の活用」、「研究・開発成果達成までの期間短縮」を重視している一方、中小企業は「研究・開発部門の人材獲得・育成」を重視する傾向があった。また、人材獲得のための施策としては2020年の調査と比べ「キャリア採用」「レファラル採用」「アラムナイ採用」が増加傾向にあったが、人材育成施策は2020年と比べ特に大きな変化はなかった。(【図1−3】)

2.引き続き求められる「新事業開発への貢献」、「DXへの貢献」

〜CTOには「全社的な経営戦略や事業計画の立案への技術面からの貢献」が求められる

-

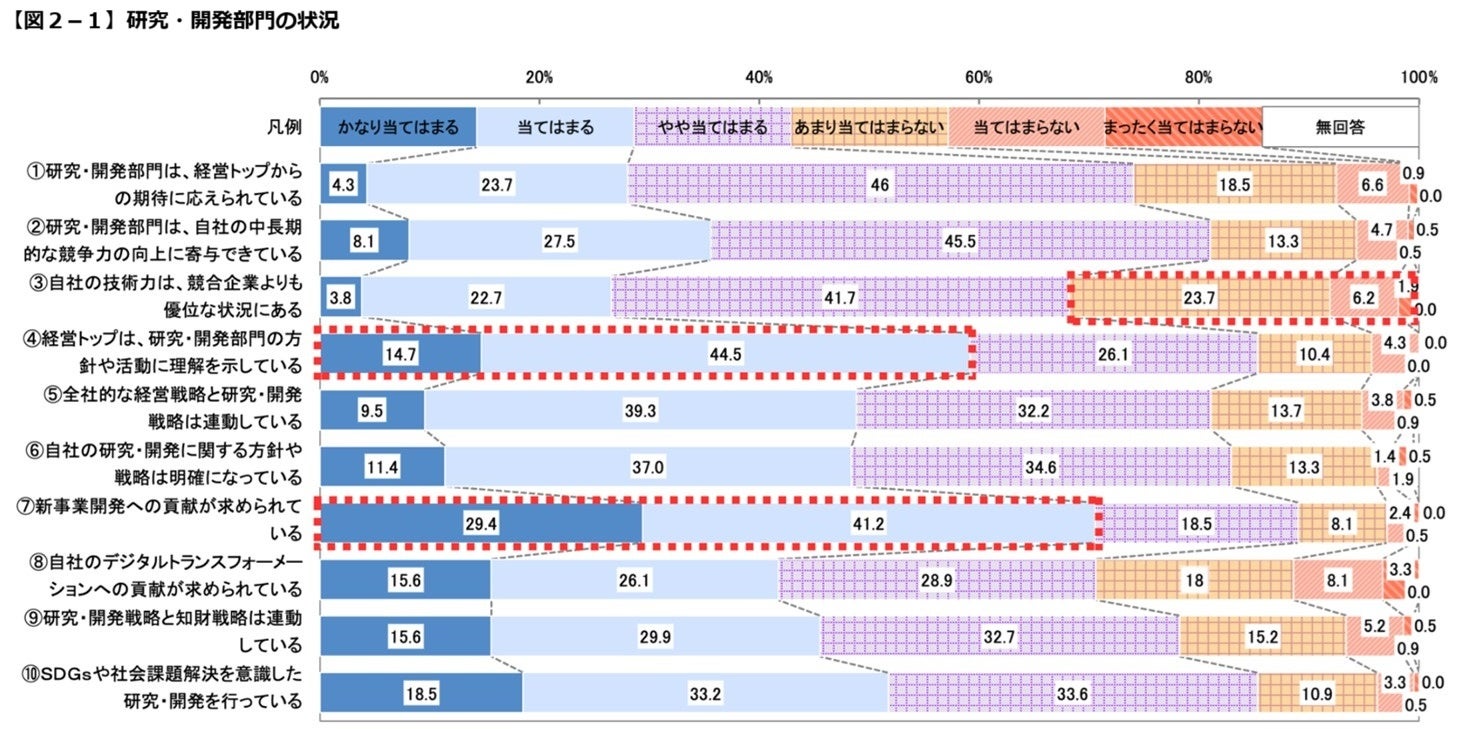

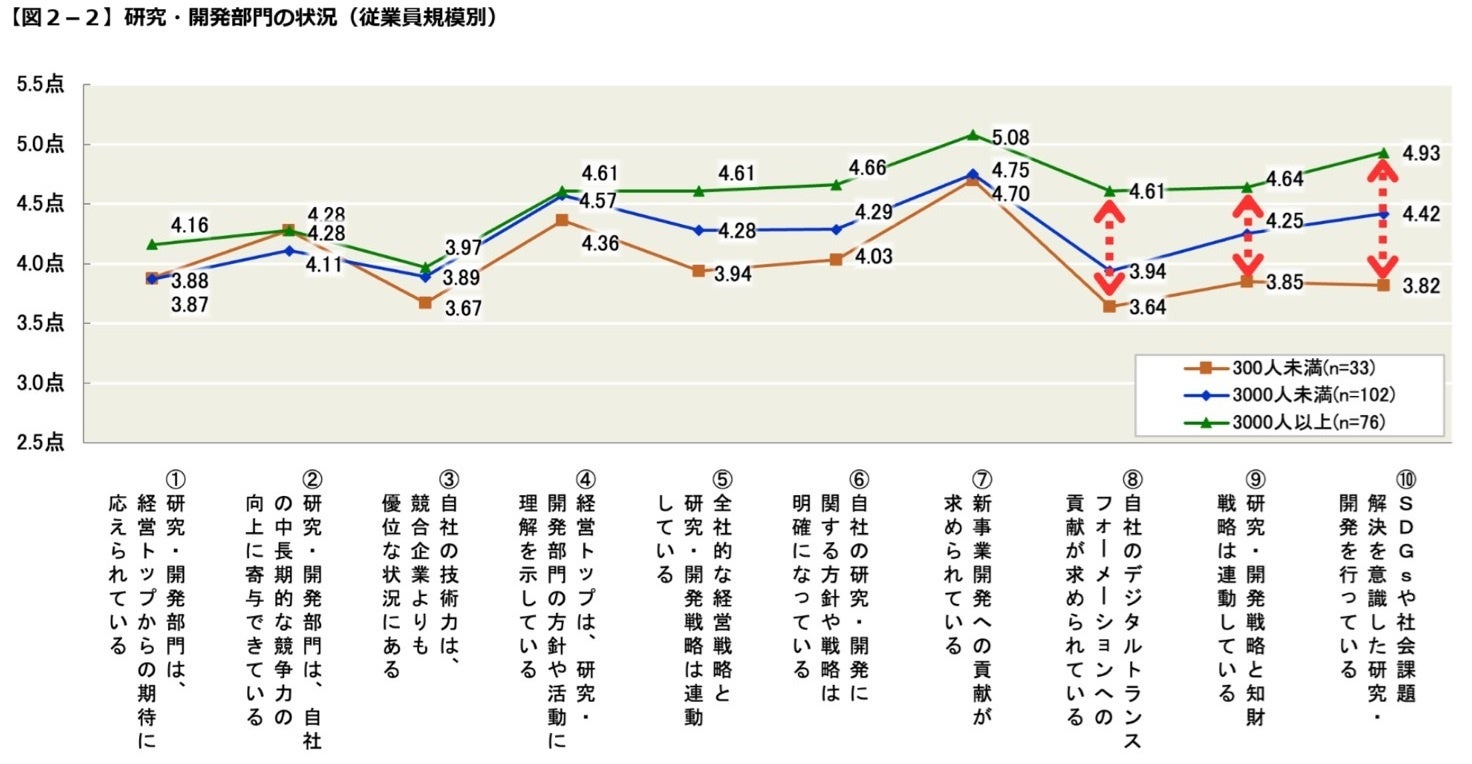

研究・開発部門の現状について尋ねたところ、「新事業開発への貢献が求められている」について、「かなり当てはまる」「当てはまる」 とする比率が約7割にのぼった。2020年の調査では同項目が約6割だったため傾向はより強くなっており、従業員数3,000人以上の大企業の方が当てはまる傾向が強かった。(【図2−1】)

-

大企業では、中小企業と比較して、「自社のデジタルトランスフォーメーション(DX)への貢献が求められている」、「SDGsや社会課題解決を意識した研究・開発を行っている」について、「当てはまる」とする比率が高い傾向が見られた。(【図2−2】)

-

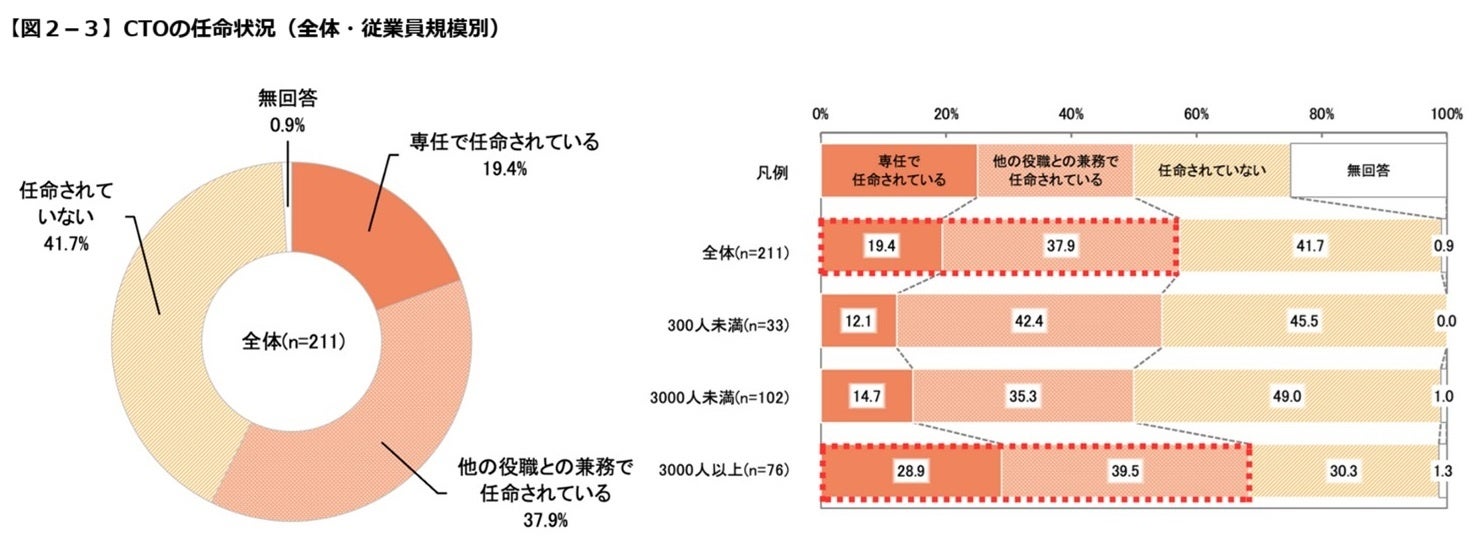

CTOの任命状況を尋ねたところ、「専任で任命されている」、「他の役職との兼務で任命されている」が合計57.3%となり、2020年の調査時(45.5%)より多くの企業でCTOが任命されていることがわかった。(【図2−3】)

-

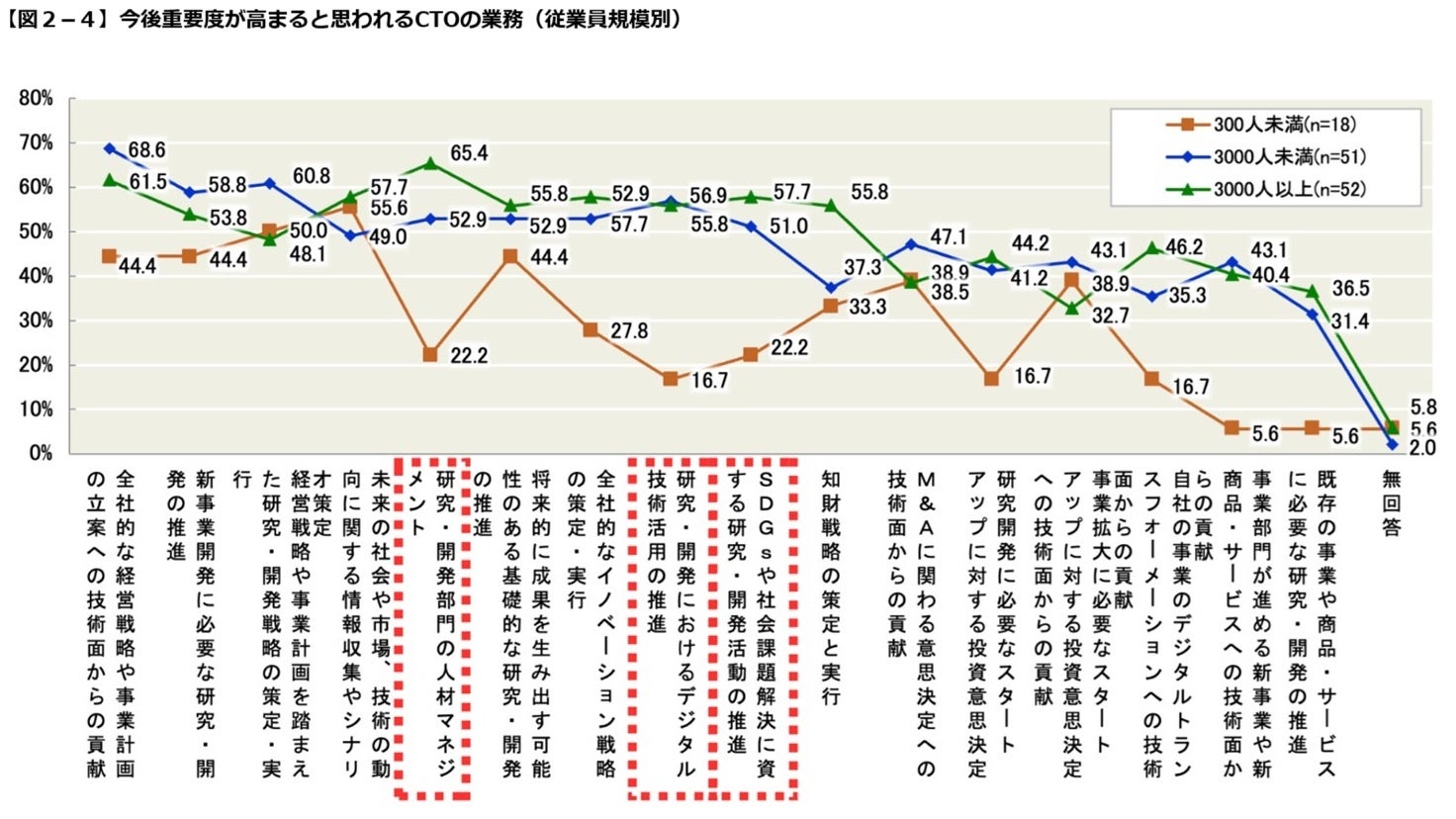

大企業では、今後重要度が高まると思われるCTOの業務として「研究・開発部門の人材マネジメント」、「全社的な経営戦略や事業計画の立案への技術面からの貢献」と答える比率が高く、より経営者寄りの業務が求められている傾向が見られた。(【図2−4】)

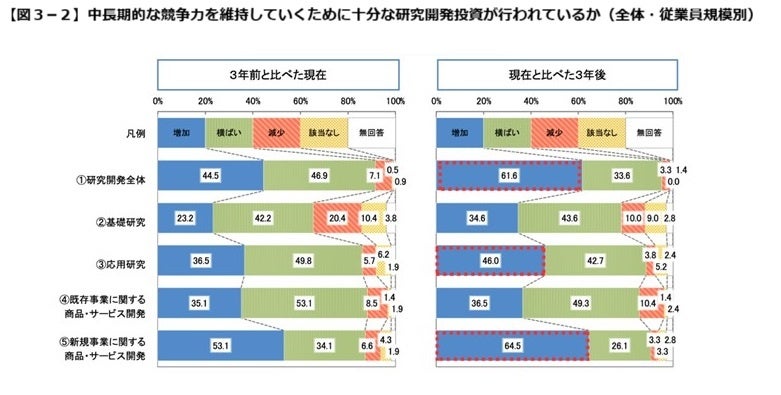

3.研究開発投資 ― 新規事業開発を中心に、研究開発全体として明らかな増加傾向に

〜64.5%の企業で「新規事業に関する商品・サービス開発」を今後増加させる意向

-

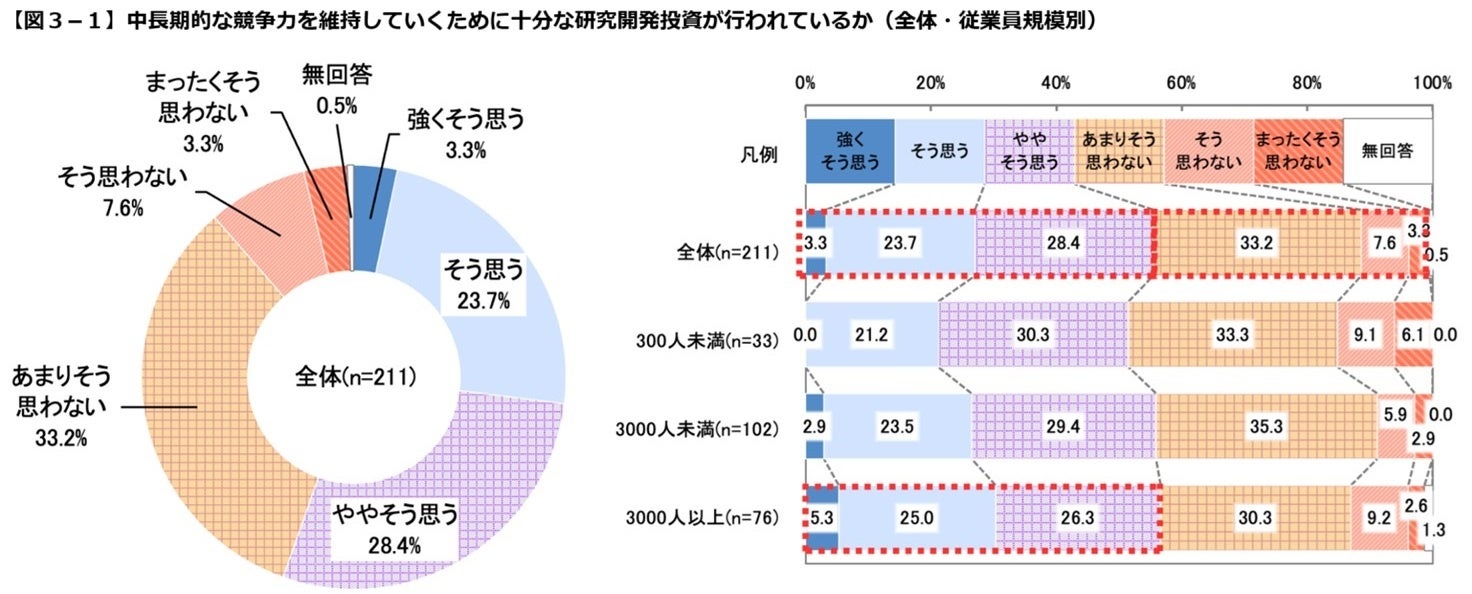

中長期的な競争力を維持していくために十分な研究開発投資が行われているかについて尋ねたところ、「そう思う」(強く~やや の合計)が55.4%と半数に達した。(【図3−1】)

-

研究開発投資の3年前と比べた現状を尋ねたところ、新規事業に関する商品・サービス開発については、「増加」が53.1%と過半数を占めた。一方で、現在と比べた3年後の方針については、研究開発全体で「増加」が61.6%となり、特に新規事業(64.5%)や応用研究(46.0%)を中心に、投資を強化していく姿勢が見られた。また、この傾向は特に大企業において強かった。(【図3−2】)

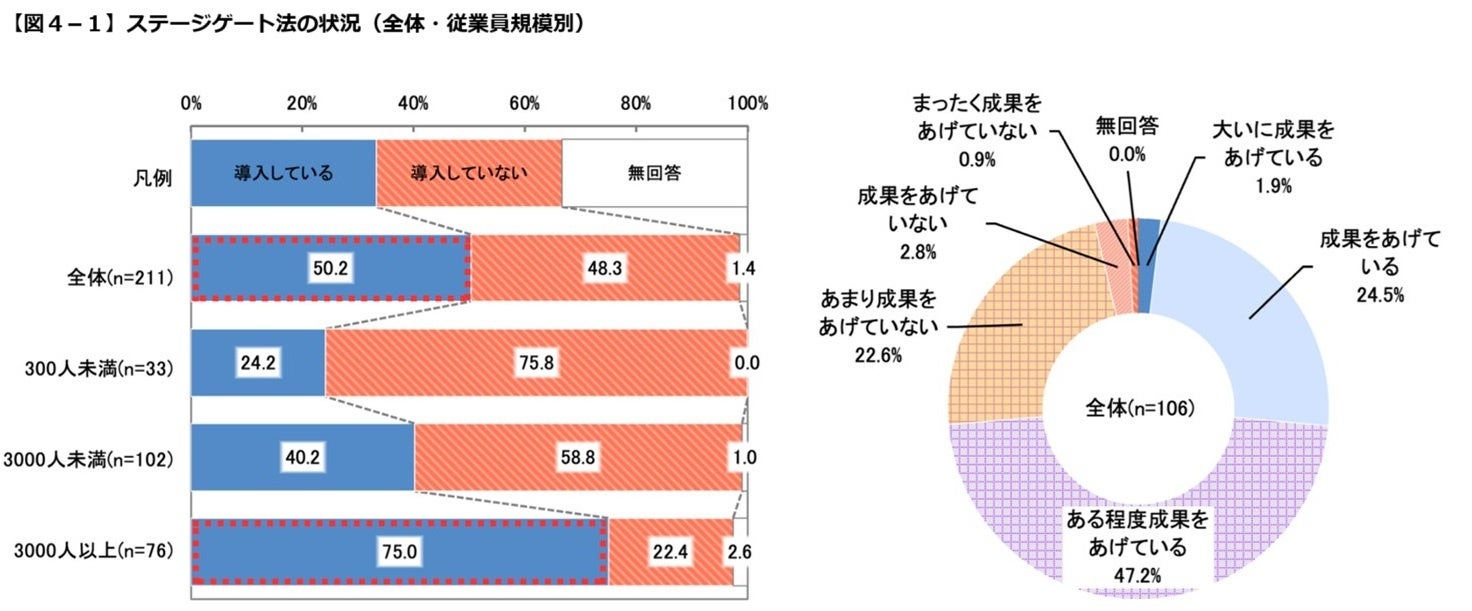

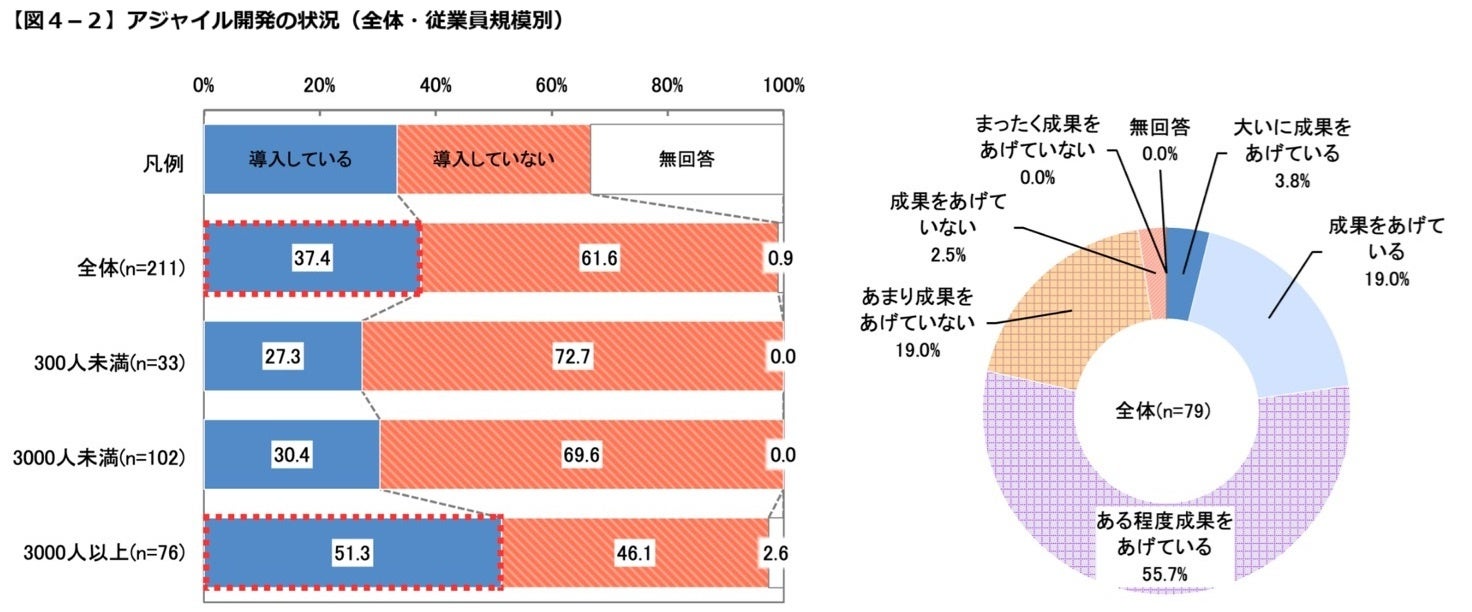

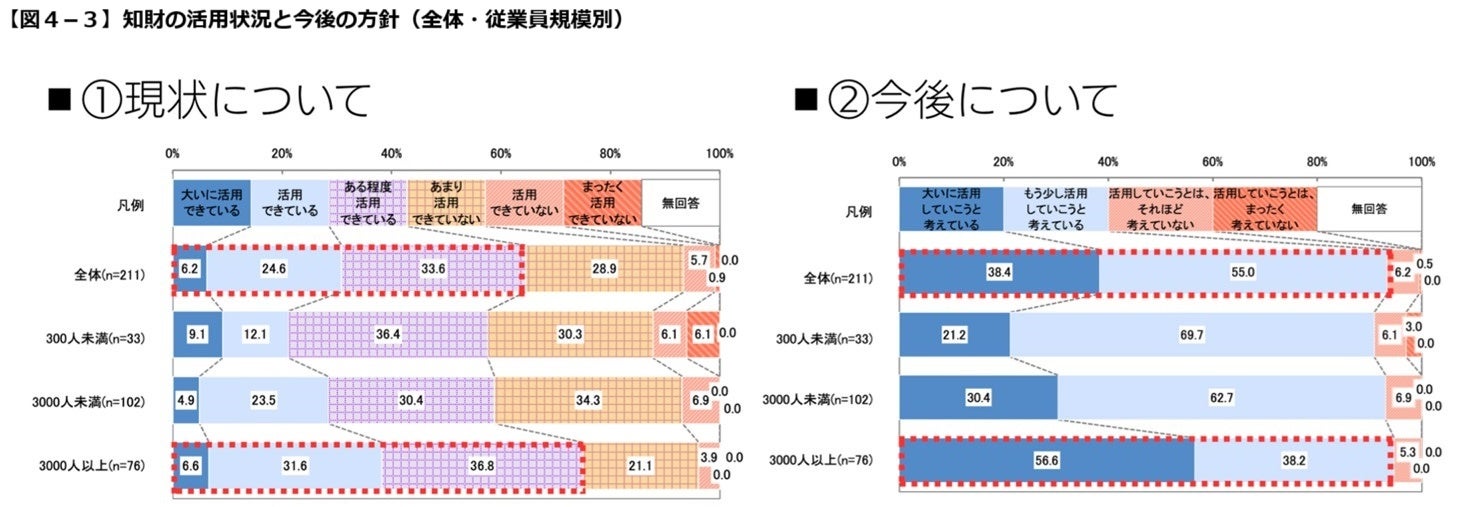

4.ステージゲート法、アジャイル開発、知財、オープンイノベーションは積極活用傾向に

〜一方で成果を上げているか否かについては大きな傾向変化はなし

-

ステージゲート法の導入について、2020年の調査結果と比較すると、「導入している」と答えた企業の割合は、2020年の35.7%から14.5ポイント増加した一方、一定の成果をあげている割合(大いに〜ある程度の合計)は、8.0ポイント減少した。(【図4−1】)

-

アジャイル開発の導入状況について尋ねたところ、全体では「導入している」が37.4%、「導入していない」が61.6%となった一方、従業員規模別に見ると、3,000人以上の企業では「導入している」が51.3%と過半数を占めた。成果状況については、一定の成果をあげている割合(大いに〜ある程度の合計)は78.5%と、4分の3以上の企業が一定の成果を感じていることがわかった。(【図4−2】)

-

知財の活用状況と今後の方針について尋ねたところ、現状については、全体では「活用できている」(大いに〜ある程度の合計)が64.4%であるのに対し、「活用できていない」(あまり〜まったくの合計)は35.6%となった。また、活用の度合いは企業の従業員数と相関していた。また今後については、全体では「活用していこうと考えている」(大いに~もう少しの合計)が93.4%と大部分を占め、特に3,000人以上の企業では、「大いに活用していこうと考えている」が56.6%と過半数を占めた。(【図4−3】)

-

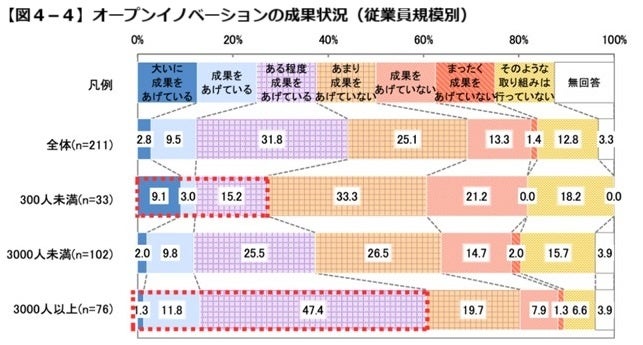

オープンイノベーションを行う企業数は2020年の調査に比べ増加しているものの、成果については「ある程度成果をあげている」が31.8%と最も多く、次いで「あまり成果をあげていない」が25.1%であった。(【図4−4】)

5.成果群別の比較 ー 研究開発投資は高成果企業で増加傾向。新規事業開発に重点シフト進む

〜成果を上げる企業では、アジャイル導入やCTOの戦略的関与、人材育成が鍵に

「研究・開発部門は経営トップの期待に応えられているか」、「自社の中長期的な競争力の向上に寄与できているか」、「自社の技術力は競合企業よりも優位な状況にあるか」の各設問をもとに、回答企業を「高成果群」(56社・26.7%)、「中成果群」(106社・50.5%)、「低成果群」(48社・22.9%)に区分し分析を行ったところ、以下の傾向が見られた。

-

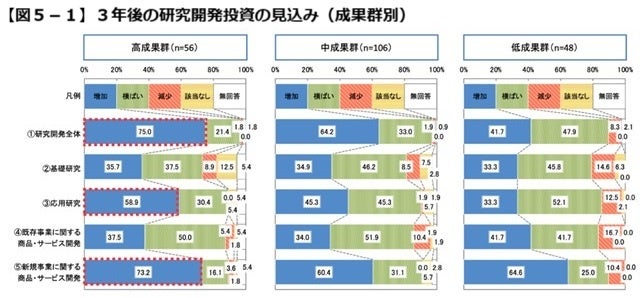

成果群別の研究開発投資の見込みについては、高成果群・中成果群において「増加」との回答が過半数に達した。特に高成果群では75.0%が増加と回答した。また、競争力維持・強化のための研究開発投資の重要性については、高成果群の80.4%が「重要だと思う(強く〜ややの合計)」と回答した一方、低成果群では約半数の企業が「あまりそう思わない」と答えた。(【図5−1】)

-

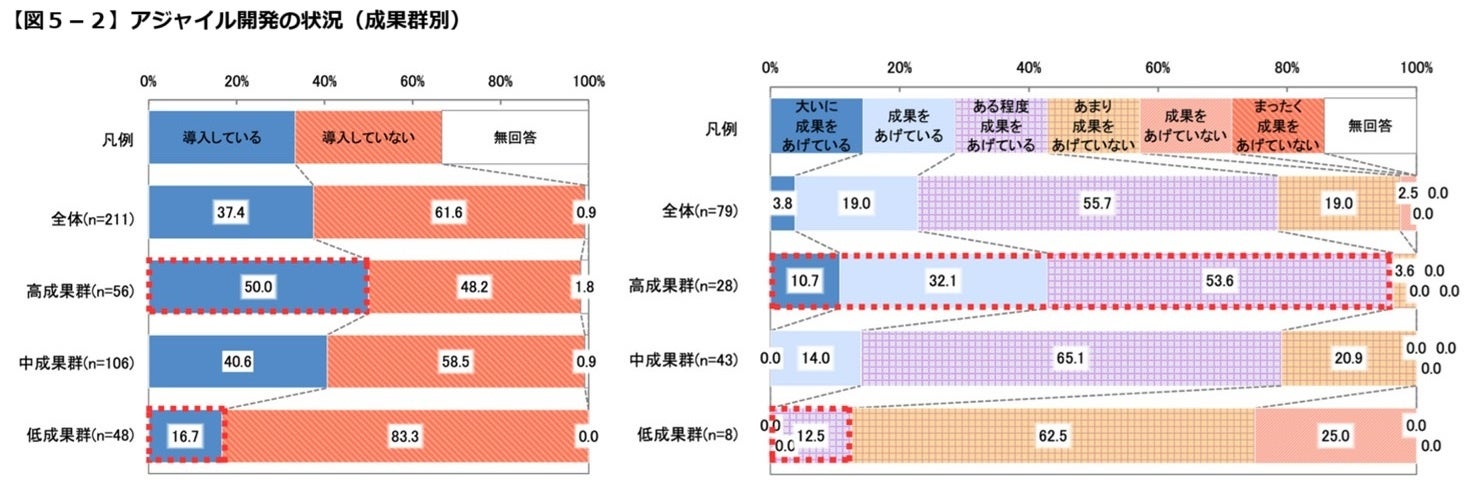

開発手法・知財の導入と成果状況については、高成果群ではステージゲート法、アジャイル開発、知財の導入率が高く、成果も上げていた。特にアジャイル開発においては、高成果群では96.4%とほとんどの企業が成果をあげている(大いに〜ある程度の合計)と回答した一方、低成果群では同項目の数値が12.5%だった。(【図5−2】)

-

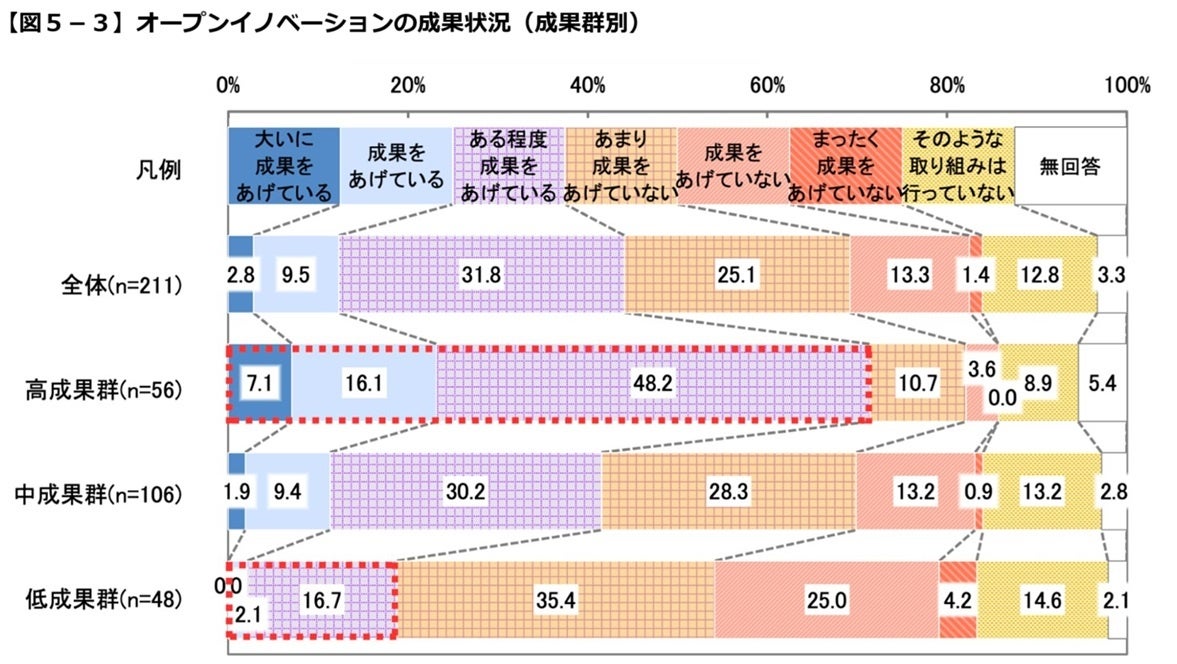

オープンイノベーションの成果については、成果を上げている(大いに〜ある程度の合計)と答えた企業は、高成果群において71.4%だった一方、低成果群においては18.8%と傾向に大きな差があった。(【図5−3】)

-

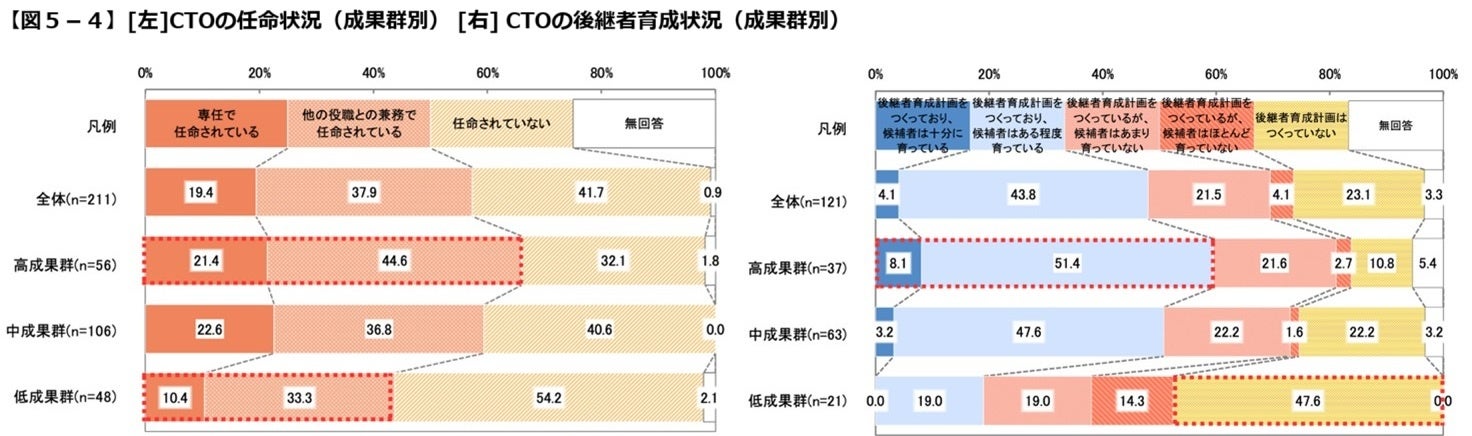

CTOの任命状況について「専任で任命されている」と回答した企業は、低成果群では10.4%だった一方、高成果群ではその倍の21.4%であった。兼任も含め、高成果群の企業はCTOが任命されている割合が他群より高い傾向にあった。また、CTOの後継者育成については、高成果群の企業では、約6割が「後継者育成計画を作成し、候補者は育っている」と回答した。(【図5−4】)

-

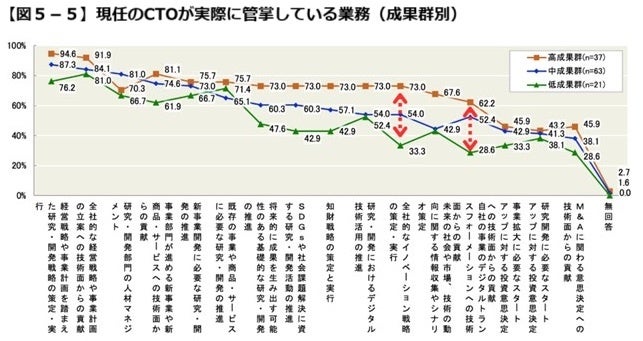

CTOの業務範囲について、「全社的なイノベーション戦略の策定・実行」、「自社の事業のDXへの技術面からの貢献」などの多くの項目において高成果群の割合が低成果群と比較して高く、高成果群の企業ほどCTOが多くの業務を管掌していることがわかった。また、CTOとなるうえで本来望まれる業務経験については、高成果群においては比較的「海外子会社の経営者」「営業部門」「海外の大学・研究機関への出向」など、幅広い領域や海外経験が望まれている傾向が見られた。(【図5−5】)

-

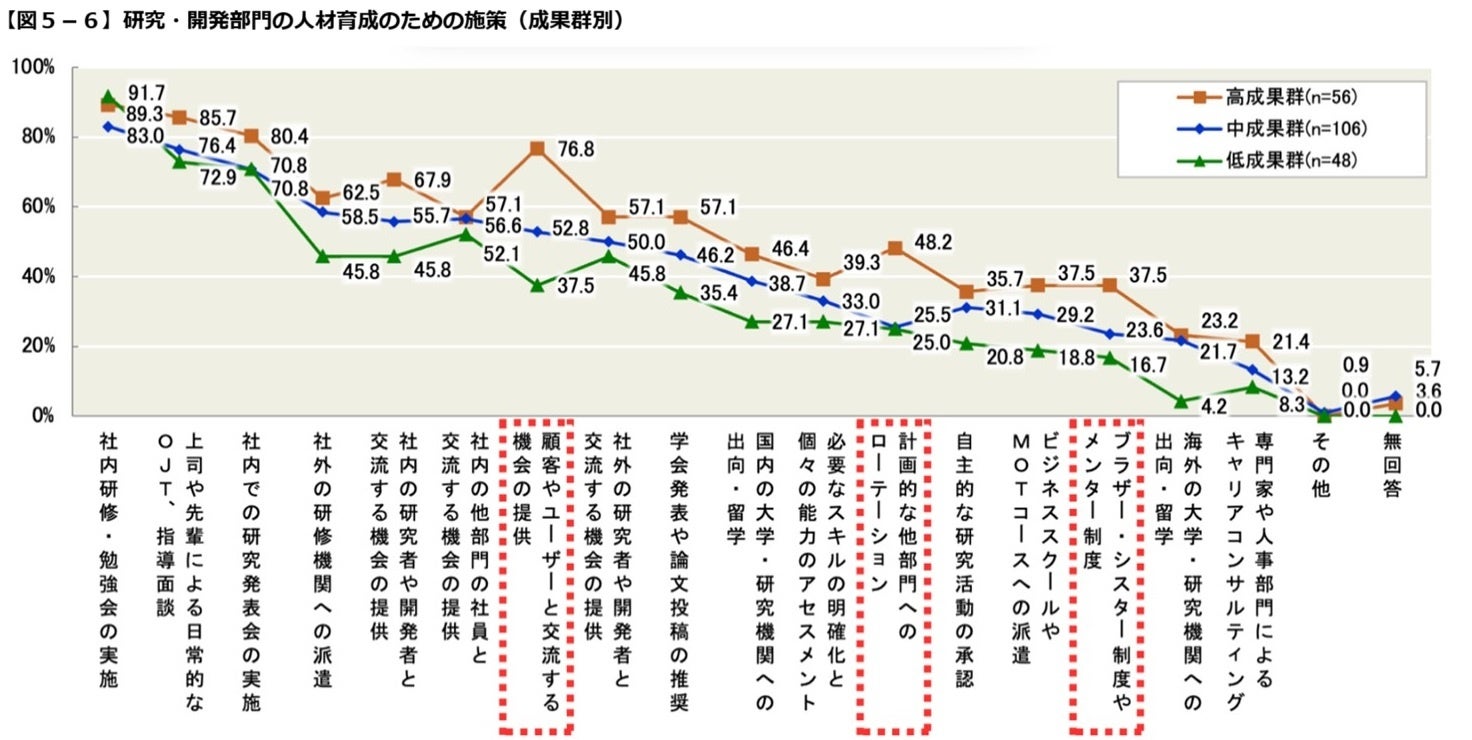

人材育成施策について、高成果群では、「顧客・ユーザーとの交流」「他部門ローテーション」「ブラザー・シスター/メンター制度」などの実施割合が高かった。また人材獲得施策については、高成果群では、「通年採用」「アラムナイ採用」「国内での海外人留学生採用」「レファラル採用」などを実施している企業が多かった。(【図5−6】)

6.「見えざる資産」における高成果企業の傾向

〜「暗黙知や組織知を“経営戦略”として捉える姿勢」「リスクを取れる挑戦風土」などに違い

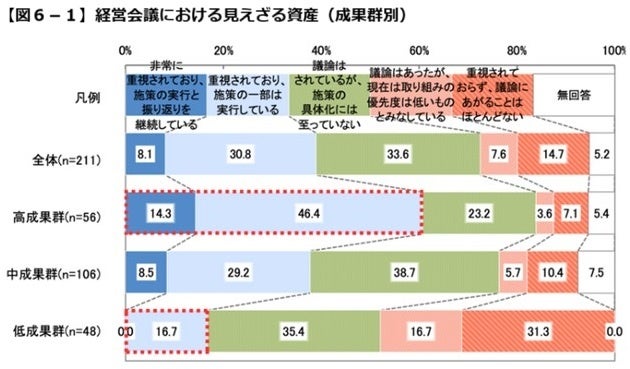

経営会議および研究・開発部門における「見えざる資産」(暗黙知・組織知など)の取扱い状況を分析したところ、以下のような高成果企業と中・低成果企業の差異が明らかになった。

-

経営会議において「見えざる資産を重視し、施策を実施している」と回答した企業は全体では38.9%、高成果群で60.7%、低成果群では16.7%という結果となった。(【図6−1】)

-

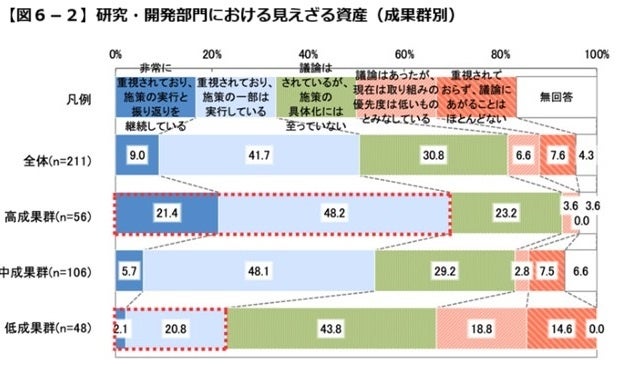

研究・開発部門における取り組み状況については、高成果群の69.6%が「見えざる資産を重視し、施策を実施している」と回答しており、経営会議に比べ研究・開発部門の方が、見えざる資産を重視し実行に移している結果となった。(【図6−2】)

-

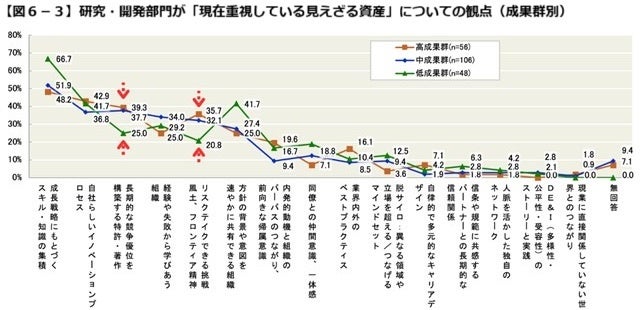

高成果群の研究・開発部門が「現在重視している『見えざる資産』」の特徴として「長期的な競争優位を構築する特許・著作」や「リスクテイクできる挑戦風土、フロンティア精神」が挙げられ、これらは低成果群との差が顕著に表れていた。(【図6−3】)

-

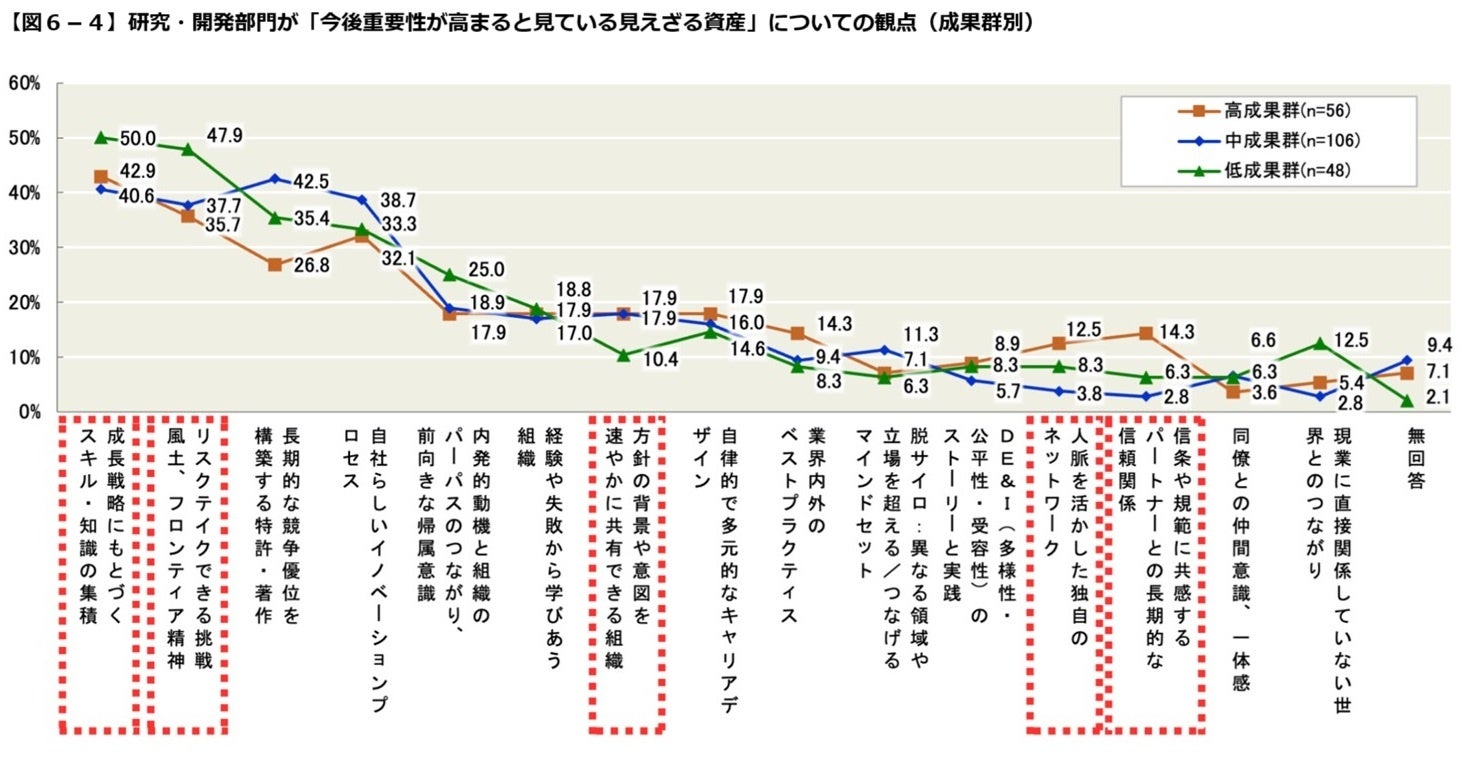

高成果群が「今後重要性が高まると見ている『見えざる資産』」の特徴として、「信条や規範に共感するパートナーとの長期的な信頼関係」、「人脈を活かした独自のネットワーク」、「方針の背景や意図を速やかに共有できる組織」などが挙げられた。(【図6−4】)

-

特に「リスクテイクできる挑戦風土、フロンティア精神」は、現在重視している見えざる資産の項目として上位に挙げられ、かつこれからさらに重要度が増すと考えられている項目であるという結果となった。

調査結果を受けてのコメント

本調査結果から、CTOが担うべき役割の変化と、企業における研究・開発の位置づけがより戦略的なものへと進化している実態が浮き彫りとなりました。特に、「経営戦略・事業戦略との一貫性ある研究・開発テーマの設定」や「新事業開発・DXへの貢献」が重視されている点は、研究・開発部門が企業の中長期的な成長戦略において中心的な役割を果たすべきであることを示唆しています 。

また、研究開発投資に関しては、特に新規事業や応用研究分野を中心に増加傾向が顕著であり、64.5%の企業が新規事業に関連する商品・サービス開発への投資拡大を意向していることが明らかになりました 。一方で、「中長期的な競争力の維持に対して十分な投資が行われている」との認識は依然として限定的であり、成果を上げる企業とそうでない企業との間に、投資方針や経営関与の度合いにおいて大きな差異がある点は注視すべきです。

加えて、調査では高成果企業ほど、アジャイル開発やオープンイノベーション、知的財産の積極的な活用に加え、「暗黙知・組織知を経営資産と捉える姿勢」や「挑戦を許容する組織風土」の醸成に取り組んでいることが確認されました 。これら“見えざる資産”を企業価値に変換しうるマネジメントの在り方が、今後の競争優位性を左右すると考えられます。

今後、CTOには従来の技術的役割にとどまらず、経営戦略との整合性を確保しつつ、研究・開発活動を通じて企業価値の最大化を実現する戦略的パートナーとしての機能が、より一層求められているのではないかと考えられます。

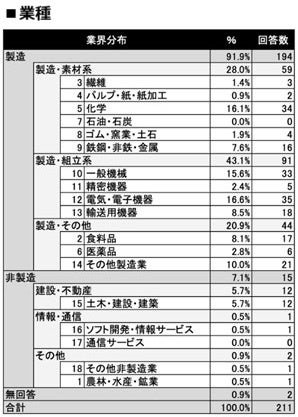

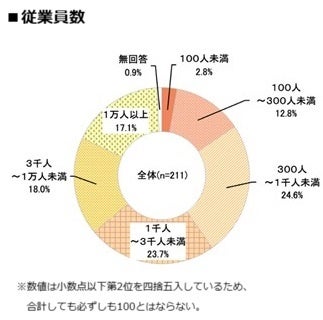

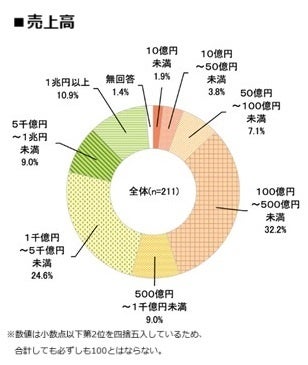

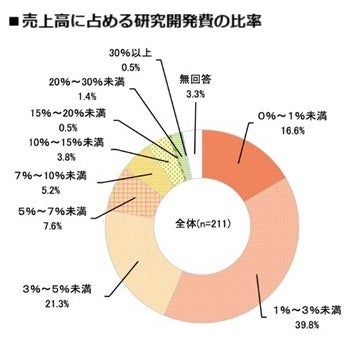

<回答企業の概要>

【 本件に関するお問合せ先 】

一般社団法人日本能率協会 CTOフォーラム事務局 担当:森宮

〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

TEL:03-3434-1410/FAX:03-3434-3593/Email:cto_forum@jma.or.jp