RASA JAPAN

全体の約6割がPR投稿を好意的に受容 広告と自然体のバランスが支持のカギ

hotice株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:趙 無極、以下hotice)は、Threadsにおけるユーザー行動の特徴を明らかにすることを目的として、利用実態に関するインターネット調査を実施しました。

その結果、Threadsは「日常的な発信」や「共感・余白」を重視する場として定着しており、堅苦しい主張や演出を避けた自然体のやりとりが支持されていることがわかりました。また、PR投稿も発信者らしさを保てば好意的に受け入れられる傾向も判明。

SNSマーケティングにおける発信のあり方が問われる中、今回の調査は、Threads活用の指針となる知見を提供しています。

https://hoticeglobal.com/blog/trends/influencer-posting-frequency-survery/

■ 調査概要

調査主体:hotice株式会社

調査協力:合同会社RASA JAPAN

調査手法:インターネット調査

調査時期:2025年7月

調査対象:日本国内在住のThreadsを利用しているユーザー

有効回答数:104名

■ 調査背景と目的

近年、新たなSNSとして注目を集める「Threads」は、気軽な投稿や日常的な発信を重視するユーザーが多く、既存のプラットフォームとは異なる利用傾向が見られます。一方で、企業やインフルエンサーによる活用事例はまだ少なく、ユーザー側の受け止め方や発信の効果については十分に検証されていません。

こうした背景のもと、Threadsにおける発信目的や投稿スタイル、PR投稿への印象などを明らかにすることを目的に調査を実施しました。得られた知見は、SNS施策の設計やコンテンツ戦略の精度向上に活用できるものと考えています。

本調査を通じて、Threadsにおけるユーザー行動の実態と発信の受容性を定量的に可視化し、今後のマーケティング活動に有用な指針を提供することを目指します。

■ 主な調査結果

Threadsの利用は「日常的発信」かつ「共感・余白」重視

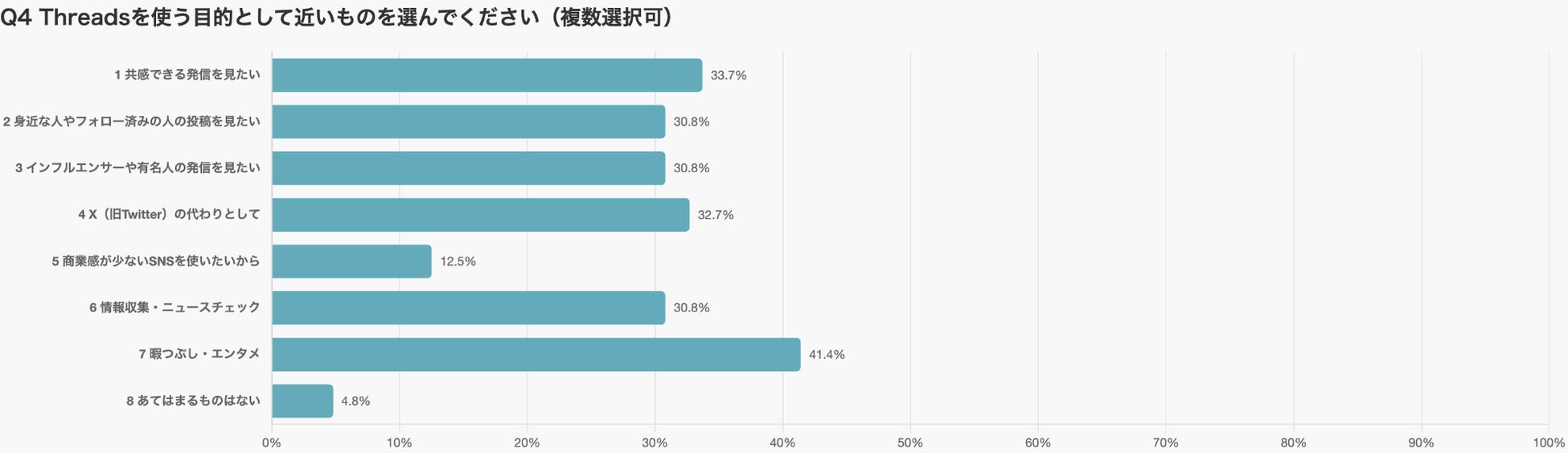

Threadsを利用する目的として最も多かったのは、「暇つぶし・エンタメ」という軽い動機でした。

全体の約4割がこの理由を選んでおり、空き時間に気軽に閲覧・投稿する場として定着しつつある様子がうかがえます。

次いで多かったのが「共感できる発信」「Xの代替」といった回答で、情報よりも感情に訴えるやりとりが好まれている傾向が見られました。

堅いニュースや専門的な情報よりも、わかる、ちょうどいい、と思える軽めのつぶやきが支持されています。

また、「情報収集」や「有名人の発信を見る」といった回答も一定数あり、個人の投稿だけでなく、有益な情報や著名人の発信にも興味が向いていることがわかります。

このことから、Threads上では誰が発信しているかという「人軸」と、どんな内容かという「情報軸」が共存していると言えるでしょう。

全体として、Threadsは強い主張やバズ狙いではなく、肩の力を抜いた自然体のやりとりに価値を見出すユーザーが多い印象です。

共感性や余白を大切にした、日常に溶け込む発信スタイルが、このSNSの特徴を形作っていると考えられます。

信頼される発信には「本音」「日常感」「近さ」

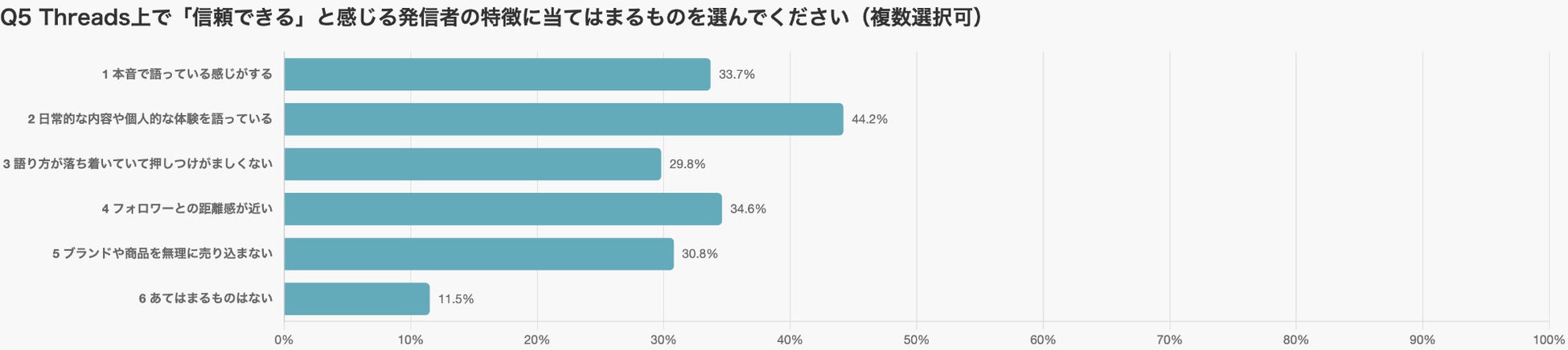

Threads上で信頼される発信の特徴として、最も多かったのは「日常的な体験を語っている」投稿でした。

回答者のうち46人がこの項目を選んでおり、等身大の体験や出来事に共感を覚えるユーザーが多いことがうかがえます。

続いて「フォロワーとの距離が近い」「本音で語っている」といった項目も上位に挙がっており、いずれも背伸びしない自然体の投稿が好まれている傾向が見られました。

無理に自分を大きく見せるよりも、弱さや曖昧さも含めたリアルさが親近感を生み出していると考えられます。

また、プラットフォームの特性として、過剰な演出よりもちょっとした出来事やちょっとした気づきが自然に受け入れられる雰囲気があることも、信頼性につながっていそうです。

信頼を得たい場合には、語り口に力を入れるよりも、日常の延長線上で素直に語ることが有効です。

フォロワーとの距離を意識しすぎず、自然なやりとりを重ねることで、結果的に「この人の言葉は信じられる」と思ってもらえる発信になっていきます。

PR投稿の印象は分かれるが、約6割は肯定的に受容

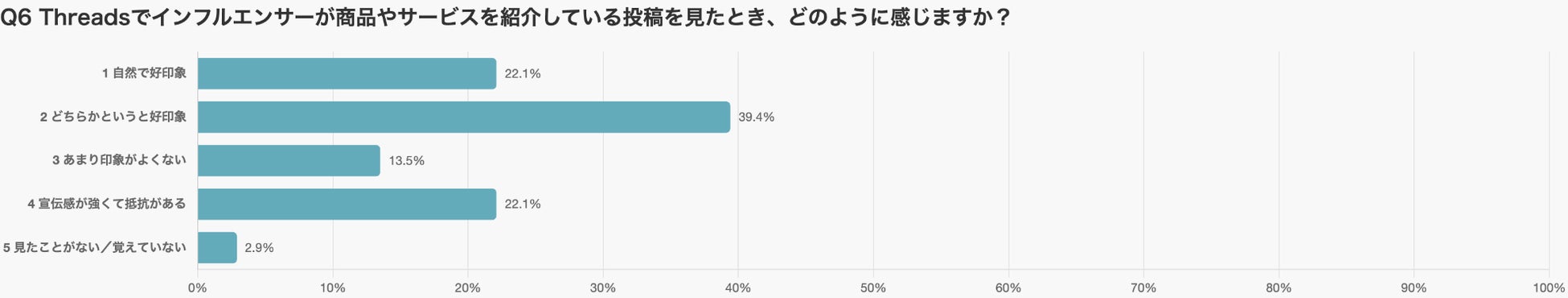

インフルエンサーによるPR投稿に対して、Threadsユーザーの印象は二極化しています。

一方で肯定的な受け止めも多く、「自然で好印象」「どちらかというと好印象」と答えた人は全体の61.5%にのぼりました。

広告であっても、無理のない語り口や本人らしさを保った投稿であれば、ユーザーの好感を得やすい傾向があるようです。

「押し売り感」がなく、情報の一部として自然に流れてくる投稿が、受け入れられやすいと考えられます。

一方で、「あまり印象がよくない」「宣伝感が強い」と感じたユーザーも約35%存在し、一定の違和感を抱く層がいることも見逃せません。

PRであることが強く出すぎていたり、過剰な表現やテンプレート的な投稿には、拒否感が生まれやすいようです。

この結果からは、PR投稿でも「らしさ」を失わない表現が重要であることがわかります。

投稿者本人の言葉で語られた内容や、生活感のある紹介であれば、広告であってもユーザーに寄り添う印象を残せるのではないでしょうか。

“広告っぽさ”は「演出の強さ」と「投稿頻度」に表れる

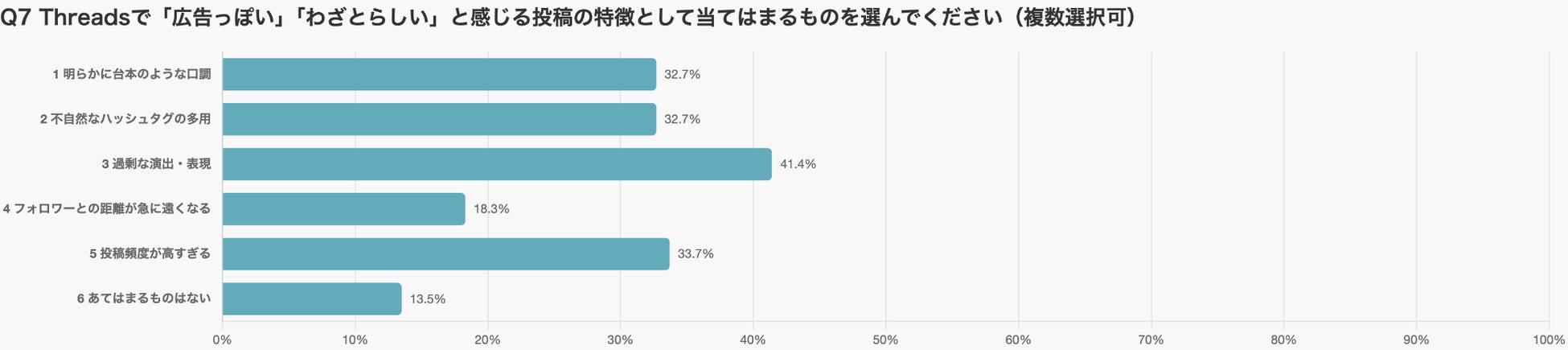

Threads上でユーザーが「広告らしさ」を感じるポイントとして最も多く挙げられたのは、「過剰な演出」でした。

視覚的な加工や過度に整った構成が、かえって作られた感を強調してしまうようです。

次いで「不自然なハッシュタグ」「台本のような口調」といった項目も多く、形式的すぎる文体や、意図が透けて見える投稿が違和感の原因となっていました。

いかにも宣伝していますと伝わる表現は、ユーザーの感情を引き込むどころか、距離を生む結果につながる傾向があります。

さらに、「投稿頻度が高すぎる」ことや、「フォロワーとの距離が急に遠くなる」といった反応も目立ちました。

普段はフレンドリーにやり取りしていた投稿者が、急に広告モードになると、その落差が強く印象に残るのかもしれません。

こうした傾向から、PR投稿における違和感を減らすには、自然なトーンの維持と投稿のバランス感が求められることが分かります。

広告らしくない広告を目指すことが、Threadsにおける成功の鍵となりそうです。

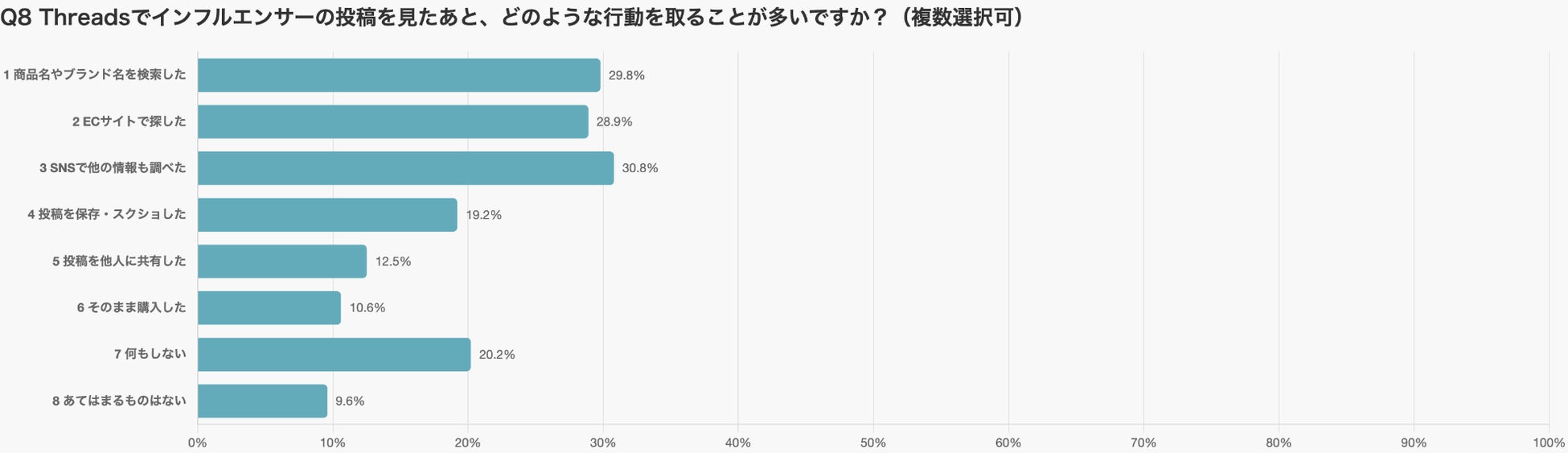

投稿閲覧は「検索・調査・保存」などの行動につながる

Threadsでの投稿閲覧が、ユーザーの具体的な行動に直結していることがわかりました。

調査では、投稿を見たあと「SNSで調べる」「商品を検索する」「ECサイトで探す」「保存・スクショ」「そのまま購入」など、何らかのアクションを起こす選択肢を選んだ人が全体の約8割を占め、情報が実際のアクションへとつながる傾向が明らかになっています。

これらの行動は、いずれも比較・検討、あるいは購買を視野に入れた動きといえます。

一方、「何もしない」と回答した人も2割程度存在し、すべての投稿が強く影響を及ぼすわけではないことも事実です。

それでも、多くのユーザーが投稿から行動へ移行しており、Threadsは知る・気づくだけでなく、調べて選ぶまでを支える導線上のメディアとして機能しているといえるでしょう。

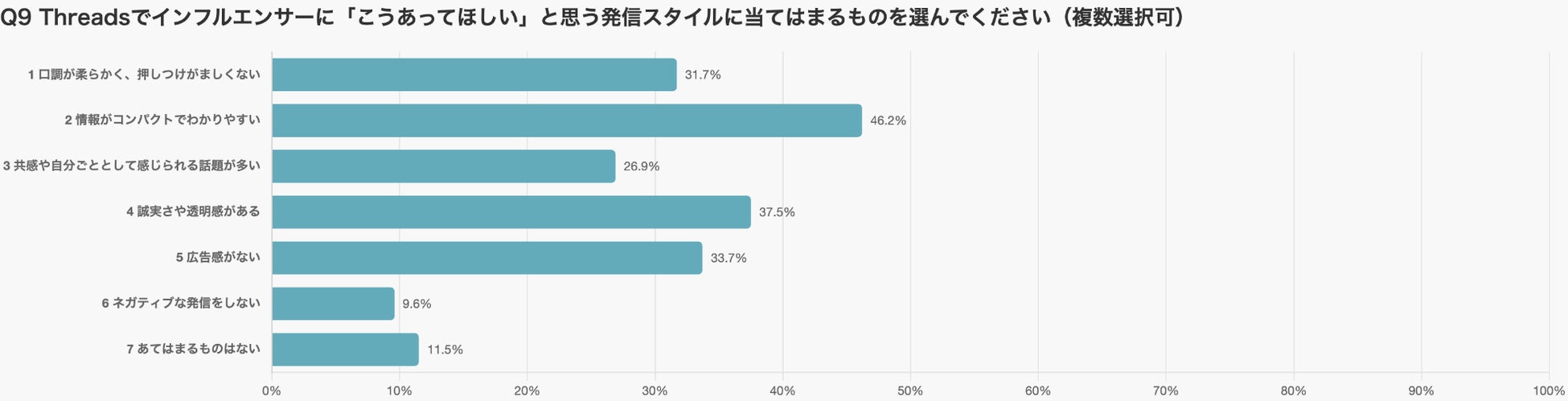

ユーザーが望むのは「誠実でわかりやすい発信」

Threads上で支持される発信スタイルには、共通した特徴があります。

最も多く挙がったのは「情報がコンパクトでわかりやすい」という点で、48件と全体の中でも突出した数値となりました。

また、「誠実さ・透明感」「広告感がない」「口調が押しつけがましくない」といった項目も上位に並びました。

いずれも、読む側の心理的な負担を減らし、安心して受け取れる発信が好まれていることを示しています。

特に注目すべきは、情報の正確さや説得力よりも、「どのように語られているか」に重きが置かれている点です。

発信内容が難解であったり、自己主張が強すぎたりすると、それだけで敬遠される可能性があるのです。

Threadsでは、語り口の人間味が大きな信頼要因となっており、演出よりも個性、理屈よりも共感が求められています。

誠実で、誇張のないトーンを意識することが、好意的に受け入れられる第一歩になりそうです。

一方通行の説明ではなく、読み手に寄り添った発信を心がけることで、SNS上での評価や影響力も自然と高まっていくはずです。

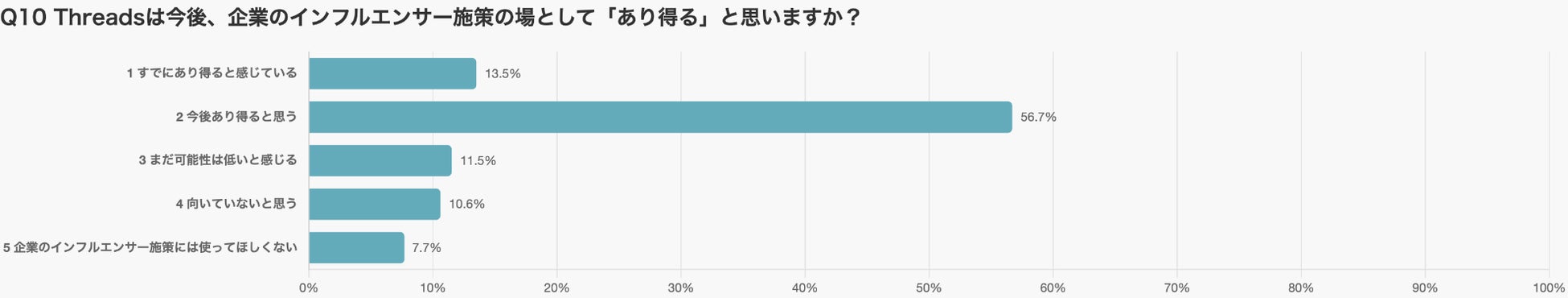

約7割が「Threadsはインフルエンサー施策に向いている」と回答

調査では、「Threadsはインフルエンサー施策に向いている」と考えるユーザーが多数派を占めました。

「すでにあり得る」「今後あり得る」と回答した人は計73件にのぼり、全体の約7割を占めています。

この結果からは、Threadsが企業やブランドのマーケティング施策に活用されることへの、一定の期待感が読み取れます。

特に、自然な語り口や日常感を活かせる投稿スタイルは、プロモーションにもなじみやすいと考えられているようです。

一方で、「向いていない」「企業施策に使ってほしくない」と回答した人も2割程度存在し、警戒心や懸念の声も無視できません。

過度な広告化や、ステルスマーケティングのように映る投稿が増えることへの不安が背景にあると推測されます。

つまり、施策としての活用が歓迎される一方で、広告らしさが強く出すぎないことが重要な条件となっています。

ユーザーの支持を得るためには、プラットフォームの空気感を壊さずに自然に溶け込む工夫が不可欠です。

インフルエンサー施策においても、表現方法の繊細さが求められる時代に入っていることを、改めて示す結果といえるでしょう。

■ 会社概要

hotice株式会社

所在地:〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-17-4 山口ビル(新館)4階

代表取締役:趙 無極(Mukyoku Cho)

設立:2021年9月1日

事業内容:SNS運用支援/インフルエンサー施策/動画制作/デジタル広告/コンサルティング

公式サイト(日本語):https://hotice.jp

公式サイト(英語):https://hoticeglobal.com

日本のインフルエンサーマーケティングについて(英語):https://hoticeglobal.com/blog/marketing/influencer-marketing-japan/

調査協力:合同会社RASA JAPAN

所在地:〒225-0011 神奈川県横浜市青葉区あざみ野1-27-1 G-201

代表取締役:喜多 克(Masaru Kita)

設立:2019年2月21日

事業内容:マーケティングオペレーション構築支援/BPOサービス/デジタル戦略支援

公式サイト:https://rasa-jp.co.jp/

■ お問い合わせ

hotice株式会社

メール:contact@hotice.jp

お問い合わせフォーム:https://hotice.jp/contact