ソーシャルアクションネットワーク

2025年7月31日(木) 13:30~17:30 東京ポートシティ竹芝

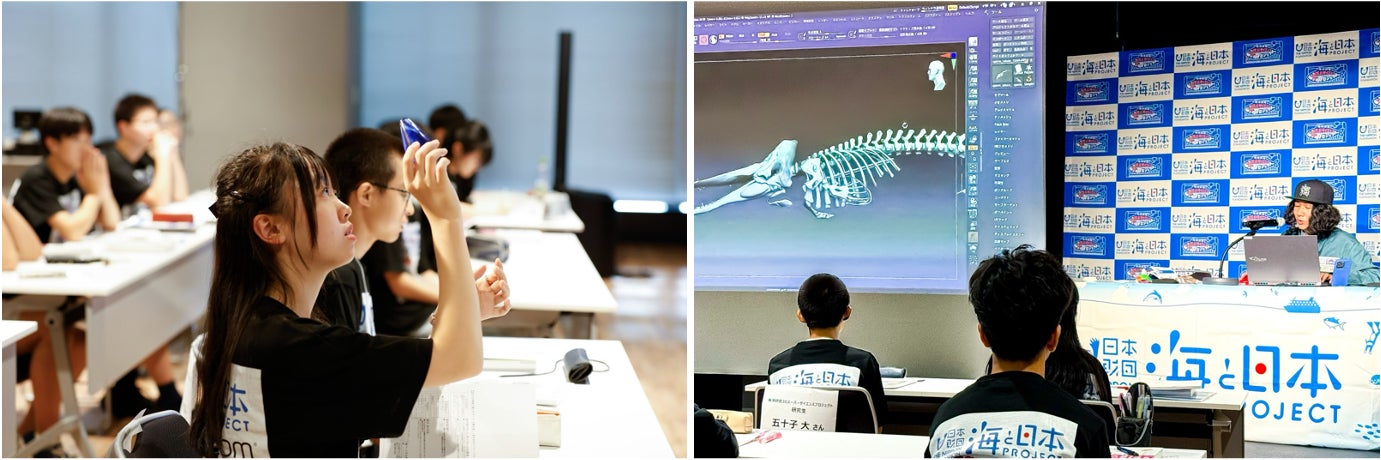

一般社団法人日本3D教育協会は、最新3D技術を活用し海洋生物の研究を通じて、将来様々な分野で活躍できる人材を育成することを目的とした「海洋研究3Dスーパーサイエンスプロジェクト」の5期生入学式・第1回授業を2025年7月31日(木)に開催いたしました。

11人の枠に全国から想定を超える多数の応募があり、過去最難関の選考を突破した個性豊かな11名の中学生たち。研究生として初めて集い、自己紹介をした入学式のあとは、3Dと海洋の講師からそれぞれ第1回基礎授業を受講しました。なお、研究生たちは8月22日より高知県にて実習合宿に臨み、本格的な3D×海洋探究をスタートさせます。

この取り組みは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる日本財団「海と日本プロジェクト」の一環で開催するものです。

イベント概要

・開催概要 :海洋研究3Dスーパーサイエンスプロジェクト 5期生入学式・第1回授業

・日程 :2025年7月31日(木) 13:30~17:30

・開催場所 :東京ポートシティ竹芝 ABスタジオ(東京都港区)

・参加人数 :研究生11名、講師や協賛各社など合計約46名

・協賛(五十音順):APPLE TREE株式会社、株式会社エイチ・エー・ティー、Expert Material Laboratories 株式会社、株式会社エヌ エスエス、株式会社サンステラ、ナノダックス株式会社、日本エイサー株式会社、パナソニックセンター東京、株式会社ボーンデジタル、Maxon Computer株式会社、株式会社ミマキエンジニアリング、株式会社ワコム

AI時代を生き抜く創造力を育む!全国から集まった11名の中学生、初めての出会い

AIの進化が加速する現代において、自ら課題を見つけ、仮説を立て、検証し、創造する力が求められています。当プロジェクトでは、参加する中学生が自身の興味・関心を起点に一人ひとつの海洋生物について徹底的に研究。専門家の指導のもと、3Dモデリング、CTスキャンやフルカラー3Dプリンターといった最先端のデジタル技術を駆使して、海洋生物について探究します。

この学習プロセスには、生徒一人ひとりの主体的な探究心を最大限に引き出すため、『反転学習』の先進的な思想や、仲間と協力しながらアウトプットを創造する『協働学習』といった手法を応用しています。

入学式では、11名が初めて出会い、チームとしての第一歩を踏み出しました。

日本財団 海洋事業部 海洋環境チーム 廣瀬氏から激励のメッセージ

海洋の課題と3D技術を結びつけた本プロジェクトは他に類を見ないものであり、私たちにとって、このような実践的な学びの場を提供できるのは非常に素晴らしいことです。

もし皆さんが、周りから『変わっているね』と言われたことがあるなら、それは誇っていいことです。他の人と違う視点で物事を見て取り組めるのは素晴らしい才能であり、新しいことに挑戦する人は大概が『変わり者』だからです。『変わり者』と言われることを恐れず、むしろ楽しんでどんどん進んでいっていただけたらと思います。

協賛各社がプロジェクトに必要な3Dプリンター、最新3D技術等を提供

約8ヶ月の研究活動を強力にサポートしてくださる協賛各社の皆さまから、激励の言葉をいただきました。

3D主任講師による授業(講師:吉本 大輝)

入学式に続いて、まず3D技術基礎の授業を、3D主任講師 吉本先生が実施しました。3Dのしくみを学び「モノづくりのプロセス」や「素材・精度の違い」などを見て・さわって・考える授業では、最新の3Dの活用事例も紹介。実際に3Dプリンターで出力されたさまざまな造形物にも触れ、研究生たちは興味深そうに見入っていました。

海洋講師による授業(講師:緒方 悠輝也)

続いて行われた海洋基礎授業では、宮崎大学の緒方先生が登壇。先生自身の壮大なフィールドワーク経験を交えながら、海洋研究を進めるための論文の書き方など、具体的な事例を講義いただきました。緒方先生は「“好きを極める”ことには、とことんこだわって欲しい」と研究生たちにメッセージを送り、その後の質問タイムでは、「海洋生物好き」な研究生たちから、先生が思わず「それ、いい質問だね!」と驚くような鋭い質問が相次ぎました。

5期生の自己紹介―11名の個性豊かな「海の探求者」たち―

有馬 芽依さん(奈良県奈良市 在住)中学3年生

私の趣味は絵を描くことです。模写だけではなく、自分でデザインした想像画を描くことも得意です。

小さい頃、水族館で見た、世界で唯一の冷凍シーラカンスの姿とその迫力に圧倒されました。テレビ番組で研究者の方が無人探査機や潜水艇で全力でシーラカンスを探す姿に憧れ、私たちの手足の元でもある特別な「肉鰭(にくき)」の複雑な動きについて研究してみたいと思っています。

この研究をする上でうまくいかないこと、大変なこともたくさんあると思いますが、最後まであきらめずチャレンジしたいと思っています。

五十子 大さん(神奈川県鎌倉市 在住)中学3年生

小さい頃、水族館でタカアシガニの水槽に4時間もいて母に心配されるほど、一つのことに夢中になっていました。

最近はよく行く川でゴミが落ちているのを見て、環境を守りたいという気持ちが芽生えました。

普段は小さくしまわれているフクロウウナギの口が、餌を食べる時にだけ大きく開くところに興味があり、研究してみたいです。

北村 翔大さん(大阪府大阪狭山市 在住)中学3年生

イモガイという貝の、ちょっと変わった捕食の仕方に興味があります。

貝などが持つ「歯舌(しぜつ)」を、イモガイは銛や矢のように尖らせて魚などを刺すんです。思わず「尖り過ぎてますやろ」と感じるほどで、そこに惹かれました。

種によって歯舌の形が微妙に違い、食べる獲物も違う。そういう部分が進化の観点から見ても非常に面白いなと思い、今回研究したいと考えております。

佐々木 香緒さん(東京都渋谷区 在住)中学3年生

深海魚の目にとても興味があります。深海という光が届かない真っ暗なところでどうやって光を集めているのか、他の生物とどのような目の違いがあるかなど、比べながら調べたいと思っています。

現在は大学の先生と共同で、カタクチイワシの胃の中の微生物を調べ、どこで採集された個体なのかを研究させていただいています。

まだまだ知識は半端ですが、自分らしい視点で海の不思議に迫っていきたいです。

澤田 登瑠さん(兵庫県神戸市 在住)中学3年生

小学5年生の時に3Dプリンターを貰って以来、モノづくりが大好きです。「こんなものがあったらいいな」という想像が現実になることに大きな感動を感じました。

ゲームエンジンでゲームを自作したり、プログラミングを駆使して、レーダーや高度維持装置を開発しました。

今回特に学びたいのは、プリンターなどの実際に手に取れる現実の世界に関する技術や知識です。

四良丸 晟さん(東京都文京区 在住)中学2年生

幼い頃から深海生物など海洋生物に深い関心を持ち、水族館や海に通って採集や飼育を行ってきました。このプロジェクトに応募した理由は、魚への深い愛に加えて、魚を傷つけずに観察できる3Dモデルにも興味を持っており、僕にとってまさにうってつけだと思ったためです。

3Dに関しては、小学校中学年の頃に読んだ本から興味を持ち、プリンターを購入してPCでモデリングを行い、印刷を行ってきました。

自宅に4つの水槽があり、小さいコケギンポが大きな口でスズメダイを追い払う姿をきっかけに、魚の行動学について深く学びたいと思っています。

田村 咲喜さん(千葉県鎌ケ谷市 在住)中学3年生

サメと深海生物が好きで、特にダルマサメが大好きです。趣味は水族館とか博物館に行くこと、解剖図鑑を見るのが好きで、その解剖図鑑を見ながらサメの内臓のお絵かきをするのが好きです。

今回はサメの内臓の成長過程を3Dで表現して研究をしたいなと思っています。

小さい頃から細かい作業が得意で、釣りで釣った小さい魚を大きいハサミで切って解剖したり、お洋服を作るのが得意です。今日のお洋服もいらなくなったワンピースを使って全部自分でデザインから作ったものです。

中尾 漣さん(東京都江戸川区 在住)中学1年生

今日出会った10人の仲間たちとこれから一緒に3Dを使って海洋生物の研究をすることが楽しみです。アメリカで生まれカナダで育ち、この春に日本に引っ越ししたばかりです。

将来は世界で起こっているいろいろな問題を他の研究者や企業と一緒に解決しながら、豊かで落ち着いた海を守っていく仕事に就きたいと考えています。

研究してみたい魚はナガヅエエソです。3Dに興味を持った理由は、ゲームでモデリングやいろんな素材を使ったクラフトが、きっかけで自分のアイデアを形にすることが好きだったからです。今回のプロジェクトでは、海洋と3Dという自分の2つの関心を結びつけて、実際に体験しながら学び、自分の夢に近づきたいと思います。

福岡 蓮生さん(神奈川県横浜市 在住)中学3年生

私は幼い頃から生き物が大好きで、近所の川で魚を捕まえては飼育するという日々を過ごしてきました。小学生の頃に出会ったものの一つに、ハクセイがあります。

プロの方から本格的にハクセイづくりを学び、タマカイなどの大型生物を自分の手で一から剥製にした経験は、海洋生物への関心をさらに高めてくれました。

本プロジェクトでは、私にとって身近な存在であるウナギを対象に、その骨格と行動の関係について研究したいと考えています。

また、私は、有機化学や脳科学にも強い関心があります。学校では「落花生の殻成分を用いたポリ(4-ビニルフェノール)の合成」というテーマで研究を進めており、来月には大学の設備を利用した脳科学の研究も行う予定です。

これらの経験を本プロジェクトに活かしていきたいと思います。このプロジェクトを通じて、自分の探究心をさらに深め、多くのことを学びたいと考えています。

山本 嘉一郎さん(奈良県生駒市 在住)中学3年生

私は以前横須賀に住んでいました。横須賀にはJAMSTECの本部があり、毎年開催される一般公開には必ず参加していました。

深海が好きな私は、さまざまな情報を集めるうちに、生物というのは実に過酷な環境に適応できるものだと感心します。深海には熱水噴出孔という場所があり、そこからは硫黄や硫化物などの有害物質が噴出しています。そのような高温高圧の極限環境にも、多くの生物が生息しているのです。

特に興味深いのが、スケーリーフット(和名:ウロコフネタマガイ)です。この生物は熱水噴出孔から噴出する鉄(硫化鉄)を体内に取り込み、それを材料として精巧な鎧のような鱗を作り出します。その構造は驚くほど精密で、3Dプリンターで拡大コピーすることで、工学や素材工学への応用も期待できると考えています。

吉住 実咲さん(東京都町田市 在住)中学3年生

私はこのプロジェクトで生物の再生をテーマに研究したいと考えています。小学6年生の頃からサンゴ研究部という部活で、沖縄県伊江島でのサンゴ移植や、地域のイベントでサンゴについて伝えるという活動をし、サンゴ礁学会でポスター発表をさせていただきました。

サンゴだけでなく、イソギンチャクやヒトデなどが持つ「再生」の能力があるということを最近知り、幅広い視点からの研究にもチャレンジしていきたいと考えています。

このプロジェクトでは、再生の研究と3D技術を掛け合わせることで、視覚的にもわかりやすく、かつ正確な記録や、そして発信ができるものができるのではないかと期待しております。

今後の活動予定

入学式を終えた11名の挑戦は、いよいよ次のステージへと進みます。

2025年8月22日(金)から4日間、高知県、最西端の大月町の美しく豊かな海で、本格的な実習合宿が始まります。研究生たちが宿泊するのは臨海研究所「黒潮生物研究所」の研修棟。

フィールドへと踏み出し、海洋生物を自らの目で観察し、五感をフル活用した探究活動に挑む研究生たちの今後の活動にもご注目ください。

最新の活動は公式SNSでもご紹介します。

5期生の活動の最新情報は、公式X(旧Twitter)で随時発信します!

ぜひフォローして、彼らの成長をリアルタイムで応援してください!

▼公式Xはこちら

団体概要

団体名称:一般社団法人日本3D教育協会

活動内容:3D教育・3D研究

URL :https://kaiyo-3d.y-artfactory.jp

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。