株式会社履修データセンター

「大学の授業って、出席しなくても単位が取れる楽単ばかりじゃないの?」

このような時代錯誤な見方はもう通用しないことが、今回の1,000人アンケートから明らかになりました。

2025年4月、株式会社履修データセンターと株式会社人材研究所が共同で、全国の2026年卒業予定の学生1,000名を対象に実施した調査によって、今の大学教育のリアルと学生たちの「学びの姿勢」が明らかになりました。

その結果から浮かび上がったのは、「学生が変わった」のではなく、「大学の構造が変わった」ために、学生一人ひとりの行動特性が顕著に表れている、という大きな転換です。

そして、その行動のなかには社会につながる力が確かに育ち始めています。

楽だから選ぶ? いいえ、「意味があるかどうか」です

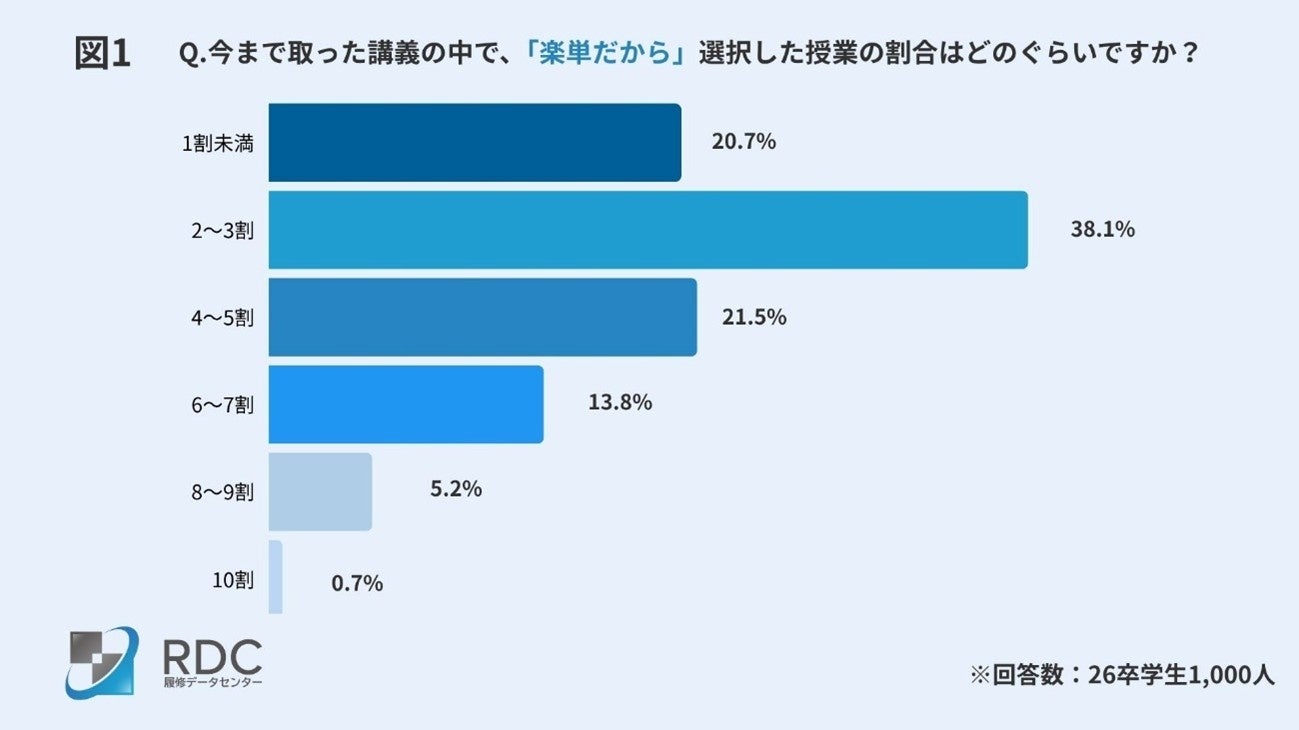

まず注目すべきは、学生たちがどのような理由で授業を選んでいるか、という問いです。

アンケートによると、「楽単だから選んだ授業の割合はどれくらいか?」という問いに対しては、「2〜3割程度」と答えた学生が38.1%と最多で、「1割未満」が20.7%。

全体の58.8%が「楽だから」という理由で選んだ授業は3割以下だったと回答しており、「できるだけ楽に単位を取りたい」という行動は主流とは言えません。(図1)

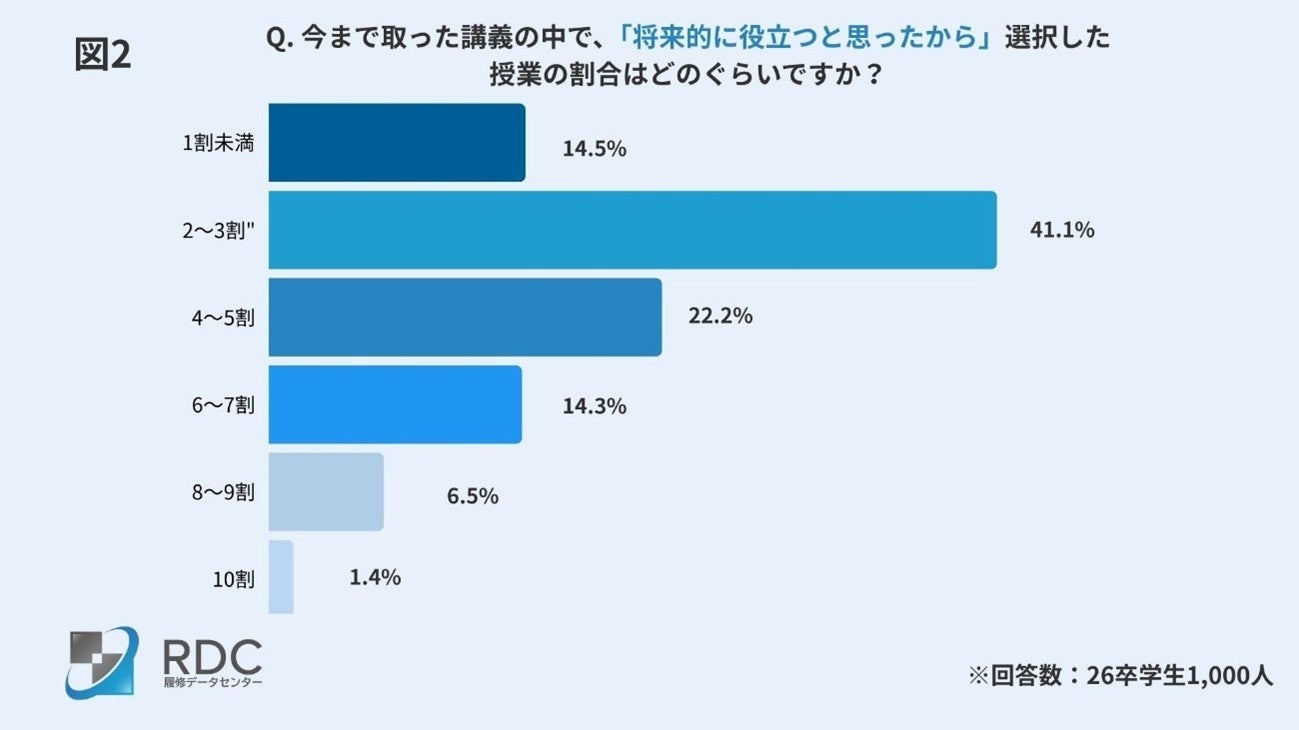

一方で、「将来役立つと思って選んだ授業の割合はどのくらいですか?」という設問では、「2〜3割程度」が41.1%と最多で、次いで「4〜5割」が22.2%となりました。

これは学生が「将来に役立つかどうか」を軸に授業を選ぶ意識を、日常的に持ち始めていることがうかがえます。(図2)

「楽だから」という消極的理由よりも、「関心」や「将来の役立ち」を選択基準にする学生が増えている背景には、席管理の厳正化など、大学そのものが変化したことで「しなければいけない環境のなかで、どう取り組むか」によって行動の違いが表れるようになりました。

加えて多くの学生にとって学業は、『必ずしも自分が選択した好きなこと・したいこと』ではありません。つまり、選択と実行という「当たり前の学業行動」のなかにこそ、学生一人ひとりの価値観や行動特性がにじみ出ているのです。

「出ればOK」では通用しない、学びの実態

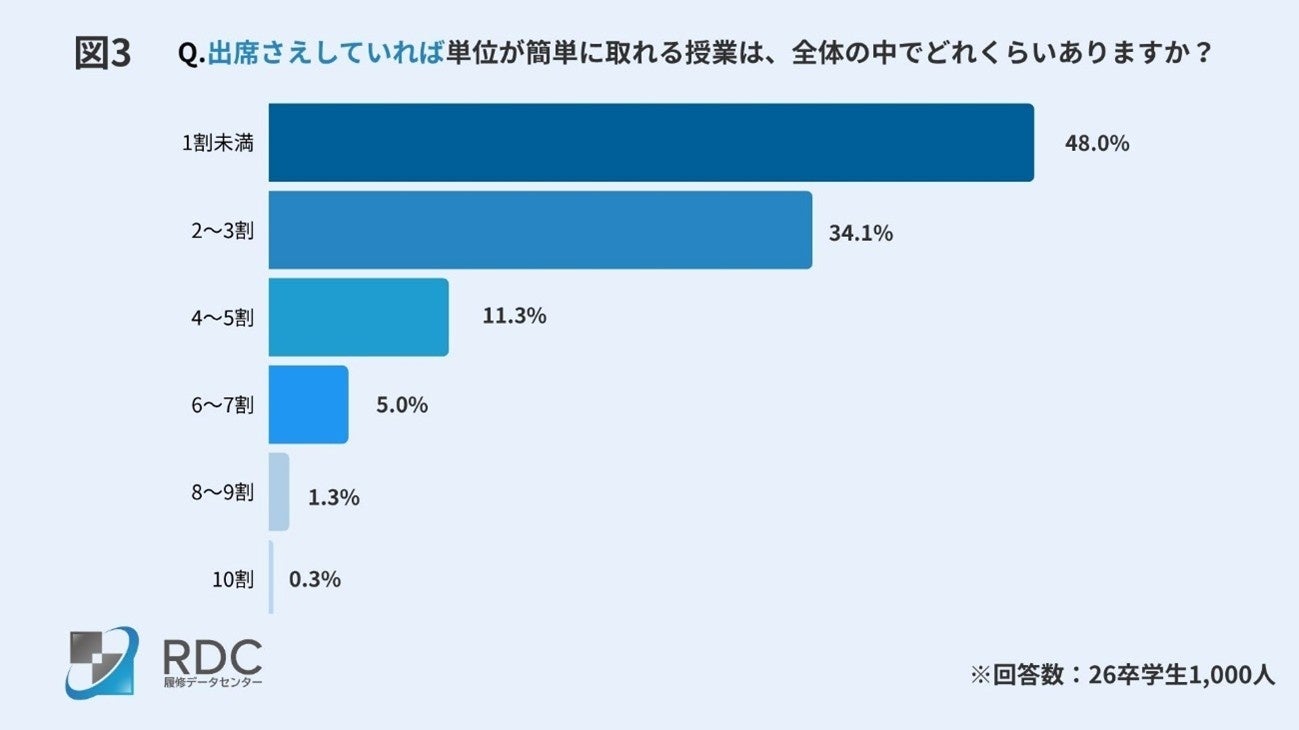

続いて、「単位の取りやすさ」に関する設問にも大きな変化が見られました。

「出席すれば単位が取れる授業の割合はどのくらいありますか?」という問いに対し、「1割未満」48.0%、「2〜3割」34.1%と続き、 出席だけで単位が取れる授業は3割以下だったと感じている学生が8割を超えました。(図3)

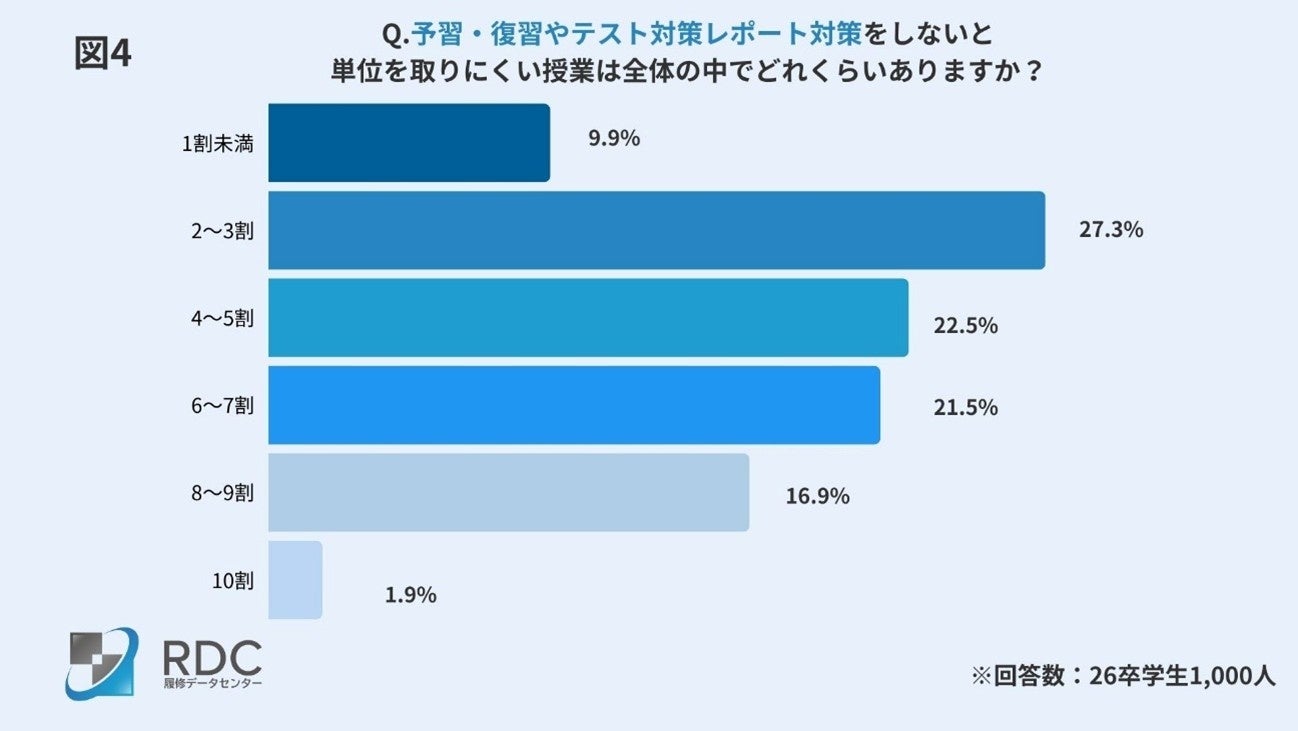

さらに、「予習・復習・テスト対策をしないと単位が取れない授業の割合」については、「4〜5割」22.5%、「6〜7割」21.5%、「8〜9割」16.9%と続き、4割以上と回答した学生は全体の約6割。(図4)

つまり、学生全員が同じように「出席しなければいけない」「提出しなければいけない」中で、どう取り組むか、どこで工夫するかといった「違い」が浮かび上がる構造になりました。

この構造こそが、学生の中ににじみ出る行動特性──「仕事における再現性」を可視化する土台となっているのです。

知識だけでなく、考える・伝えるへのシフト

教授陣に関する設問でも、「変化」が浮かび上がりました。

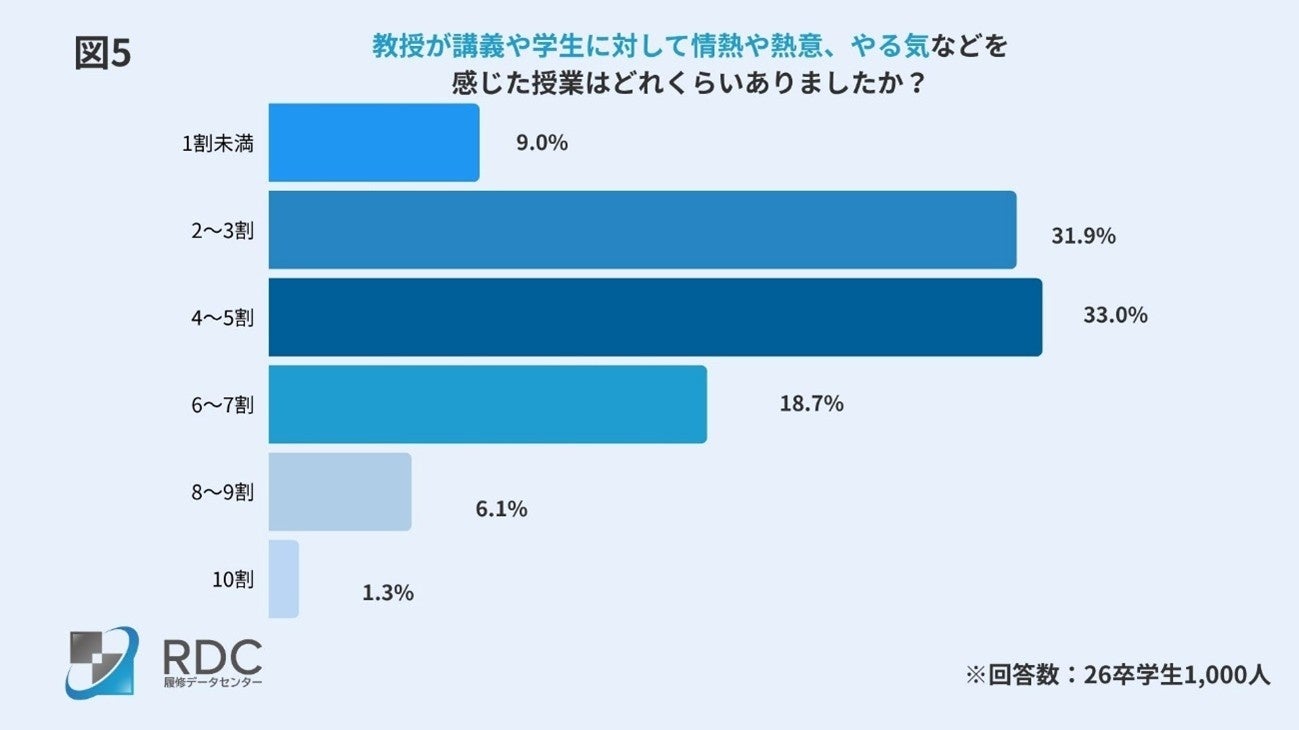

「教授が学生に対して情熱ややる気、熱意を感じた授業はどのくらいありましたか?」という問いでは、「4〜5割」が33%と最多。(図5)

これは、単なる知識の詰め込み型授業から、「考える・伝える・議論する」授業が増え、学生の行動や思考を問う評価が広がっていることの現れです。

学生の行動特性がにじみ出る場所──それが学業

今の学生たちの日常的な学業場面での行動には、以前よりもはっきりと「ポータブルスキル」が現れるようになってきました。

出席や課題提出が必須となり、ただ座っていれば単位がもらえる授業は少数派になった今──

「どんな授業を選び、どう取り組むか」といった学業上の行動が、そのまま個々人の行動特性=仕事場面で再現性のある力を映し出しているのです。

授業の選び方には「主体性」や「知的好奇心」、「目標達成力」、課題・レポート提出の際には「計画性」や「着実性」、ディスカッションでは「傾聴力」や「関係構築力」など──。

つまり、学業は単なる知識の取得ではありません。

その過程における行動や姿勢にこそ、企業が見るべき資質=ポータブルスキルがはっきりと可視化されるようになったのです。

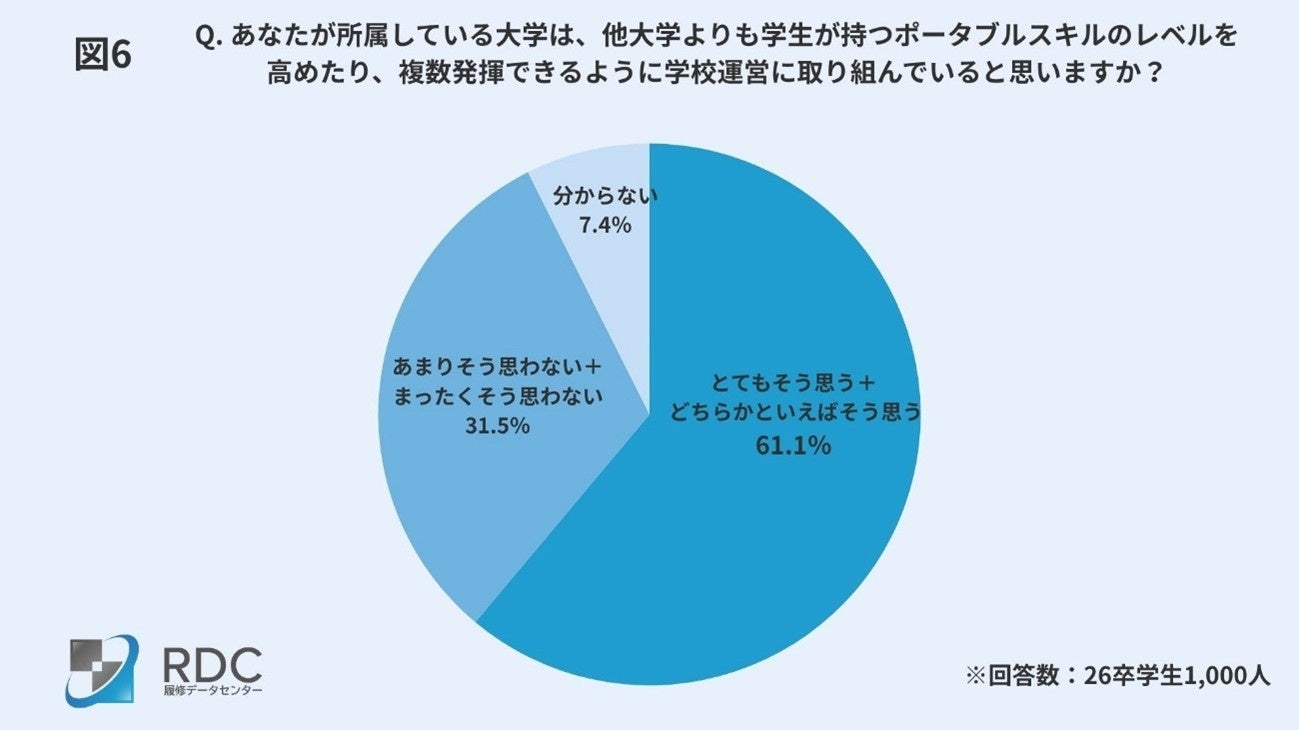

実際に、「自大学はポータブルスキルを高めるよう取り組んでいると思いますか?」という設問では、「とてもそう思う」「どちらかといえばそう思う」と答えた学生が60%に達しました。(図6)

これは、大学という日常の中で、学生自身が「社会につながる力」を意識し始めている証左とも言えるでしょう。

これからの評価軸は、「何を学んだか」ではなく「どう学んだか」

従来の就職活動では、「ガクチカ(学生時代に頑張ったこと)」という枠組みの中で、サークルや留学など課外活動の経験が重視されがちでした。

しかし、長時間・長期間にわたって取り組む「学業」の中には、それ以上に主体性・継続性・実行力といった行動特性が詰まっています。

そして今、学生たちはその学業のなかで、確かに自分の力を発揮しはじめています。

「どんな授業を選び、どう向き合い、どんな工夫や行動をしてきたか」──

こうした日常の取り組みの中に、仕事場面で再現性のある資質=ポータブルスキルが豊かに表れているのです。

とはいえ、それは特別に意識の高い人だけのものではありません。

多くの学生が「気づかないうちに」すでに育ててきた、日常の中の力こそが学ポタの出発点です。

「学ポタ」という言葉には、これまで評価されづらいとされてきた学業を、

「成績や真面目さだけではない、ポジティブな資質の源」として再定義したいという思いが込められています。

企業の選考では、「派手なエピソード」や「コミュ力」ばかりが目立ち、授業への取り組みや地道な努力は、見過ごされてきました。

だからこそ、私たちは提案します。

「自分をよく見せる就活」から、「自分を創る時間という、もうひとつの就活」へ。

1000人アンケートが映し出した、日常の学びに込められた力。

そこには、学生の等身大の魅力が宿っている。

学ポタは、それを見つけ出し、企業と学生をつなぐ新しい評価の軸です。

社会がいま目を向けるべきなのは、「何をやったか」ではなく、「どう学んだか」。

そして、その変化はもう始まっています。

もしあなたが、「今の就活」に違和感を持っているなら──

いまこそ、私たちとともに、新しい採用のスタンダードを築いていきませんか。

セミナーのご案内

現在、企業の採用担当者様向けに「学ポタとは何か?」をテーマにしたオンラインセミナーを開催中です。

また、ご都合が合わない場合や、まずは内容を確認したい方には、サービス紹介資料をご用意しています。

▼セミナー申込フォーム

https://ws.formzu.net/fgen/S42892251/

▼資料請求ページ

https://www.dscenter.co.jp/request/

【会社概要】

社名: 株式会社履修データセンター

所在地: 東京都港区白金台2-10-2 白金台ビル4F

代表者: 代表取締役 辻 太一朗

設立: 2013年

事業内容: 履修DB-αの開発・提供、マスデータ提供・研究支援