8thCAL株式会社

共生派12.8%にとどまるリアル 38%が“嫌い・不快”、25%が“健康不安”を理由に駆除を選択

〜 駆除派23%に対し、棲み分け・技術・教育派が計30%超。“駆除一択”ではなく、多様な向き合い方が動き始めている結果に 〜

調査サマリー

-

「害虫」として最も多く認識されていたのは「ゴキブリ」(84.2%)、次いで「シロアリ」「蚊」が上位に

-

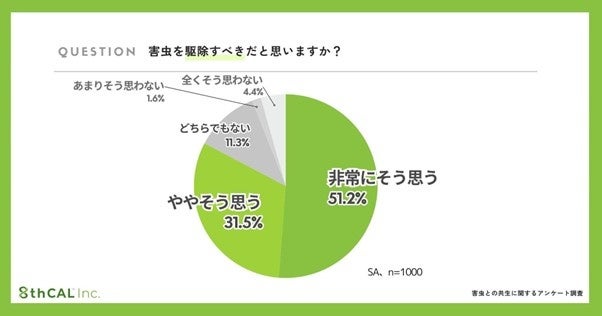

82.7%が害虫は「駆除すべき」と回答し、“害虫=排除“という固定観念の強さが明らかに

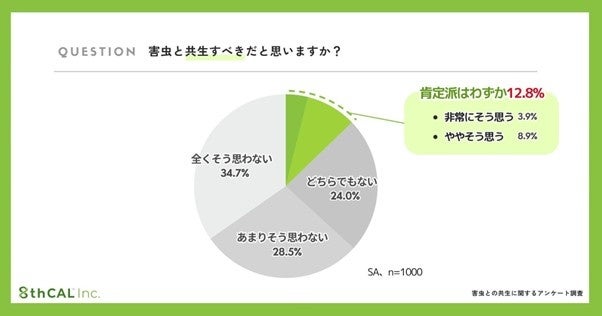

害虫と「共生すべき」と考える人は12.8%にとどまり、生活者の多くは共生に慎重な姿勢 -

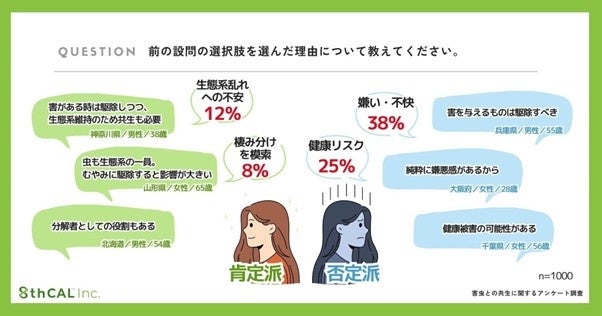

害虫に対しての自由記述では「嫌い・不快」が最多(38%)、一方で「生態系への配慮」や「棲み分け」も一定数存在

-

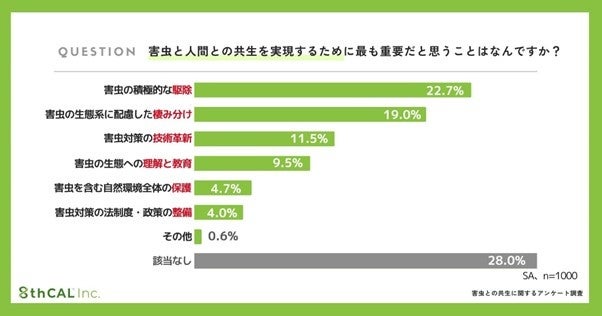

害虫と人間の共生において最も重要な対策としては「積極的な駆除」(22.7%)が最多ながら、「棲み分け」「技術革新」「教育」も合わせて30%超

-

全体を通して、“駆除か共生か“の二択ではなく、多様な向き合い方の模索が始まりつつある実態が浮かび上がった

調査概要

調査方法:インターネット調査

調査対象:全国の10代〜60代の男女

年代別構成比は、2020年国税調査の人口構成比に基づいてサンプル割付を実施

有効回答数: 1000人

調査実施日:2025年7月15日

調査背景

日々の生活環境で「害虫」「害獣」と呼ばれ、一律に駆除の対象とされがちな生物たち。

しかし彼らは単なる“悪者“ではなく、分解者としての役割を担ったり、生態系のバランス維持に寄与したりする重要な存在でもあります。

本調査は、こうした二面性—「嫌悪・排除」が優勢でありながら、「共生・棲み分け」や「技術的解決」への関心も一定数ある—という生活者の実態を定量的に可視化することを目的に実施しました。

全国の10~60代男女、約1,000名を対象にアンケートを行い、「害虫と人間の関係」を多角的に探ります。

また、本調査結果は今後、害虫や害獣をテーマにしたアート作品の公募・展示を行う「害蟲展」の企画・運営にも活用予定です。

展示会場では、駆除一辺倒になりがちな視点を越え、生物本来の役割や美しさ、循環の仕組みを描き出した作品群を通して、人間と小さな生き物たちとの新しい関係づくりを呼びかけます。

調査結果

最も多くの人が「害虫」と認識したのは?

まず初めに、「害虫だと思う生き物」を尋ねたところ、最も多くの人が害虫と認識していたのは「ゴキブリ」(84.2%)でした。

続いて「シロアリ」(70.8%)、「蚊」(69.3%)が上位に入り、いずれも住宅や健康に直接的な被害をもたらす存在として強い忌避感を集めています。

一方、中位には「ダニ」(68.7%)、「ノミ」(64.5%)、「スズメバチ」(61.3%)、「ムカデ」(60.1%)など、実害のリスクは高いものの、被害経験や可視性に差があるためか、認識が分かれる傾向も見られました。

注目すべきは、「クモ」(32.3%)や「アリ」(31.4%)といった身近な存在が下位にとどまったことです。これらは屋外で益虫的な役割を持つことや、文化的な慣れが影響し、“嫌われにくい害虫“として位置づけられていると考えられます。

このように、害虫かどうかの判断基準は「被害の実感」と「不快感の強さ」に大きく依存しており、生態系の役割や共生といった観点は、生活者の意識にまだ根付いていないことがうかがえます。

次に、そのような認識のなかで「害虫は駆除すべき存在なのか?」という問いに対する人々の本音を見ていきます。

8割超が「駆除すべき」と回答 害虫=悪のイメージはいまだ根強く

次に、害虫に対して「駆除すべきかどうか」というストレートな問いを投げかけたところ、実に82.7%が「そう思う(非常にそう思う+ややそう思う)」と回答しました。

特に「非常にそう思う」が過半数の51.2%に達しており、多くの生活者にとって害虫は“見つけたら排除すべきもの“として刷り込まれていることがうかがえます。

一方で、「どちらでもない」は11.3%、「あまりそう思わない」「まったくそう思わない」といった否定的な回答は合わせてわずか6%にとどまりました。

この結果は、害虫に対する恐怖や嫌悪感、健康被害への不安が行動判断を強く支配していることを示しているのかもしれません。

そこには、「棲み分け」や「技術による管理」といった選択肢が考慮される余地はほとんどない状況と言えるでしょう。

こうした“駆除一択“の価値観は、私たちの衛生観念や生活の安全を守る一方で、生態系全体に目を向ける機会を狭めているかもしれません。

続く設問では、より踏み込んで「共生」という選択肢に対する意識を探ります。

共生の選択にYESと答えたのはわずか12.8% “駆除一択”の壁の厚さが明らかに

さらに一歩踏み込み、「害虫と共生すべきだと思うか」を尋ねたところ、「非常にそう思う」「ややそう思う」と答えた共生肯定派は合わせて12.8%にとどまりました。

一方で、「あまりそう思わない」「まったくそう思わない」という否定派は63.2%に達しており、前問と合わせて“駆除一択“という価値観が広く浸透していることが明らかになりました。

その背景には、「見たくない」「怖い」といった本能的な拒否感に加え、生活の中で目にするのは駆除剤や防虫対策ばかりという情報環境があると考えられます。

とはいえ、「どちらでもない」と答えた中立層も24.0%存在し、これは裏を返せば“まだ判断が定まっていない“層とも言えます。

この中間層の存在は、啓発や体験を通じた価値観の転換が可能であることを示しており、単なる拒否から「適切に理解し、対応する」未来への入口となり得ます。

次は、こうした「駆除か共生か」という二項対立を超えて、人々がどのようなアプローチを望んでいるのかを探っていきます。

「嫌いだから」「生態系が心配だから」——人々が“駆除”か“共生”を選ぶ理由とは?

前の設問で“共生“か”駆除“かの考え方を聞いたうえで、その理由を自由記述で尋ねたところ、回答の中には人それぞれの立場や背景がにじみ出る声が多数集まりました。

最も多かったのは、「嫌い・不快だから」という感情的な拒絶理由で、全体の38%を占めました。

「害を与えるものは排除すべき」という防衛意識や、「見た目が無理」「怖い」という直感的な声も見られます。

次いで、「健康リスクがある」との理由が25%を占め、病気や衛生被害への懸念が色濃く表れました。

一方で、「生態系の乱れが心配」(12%)、「棲み分けできれば良いのでは」(8%)といった共生に前向きな意見も確認できました。

中には「分解者としての役割がある」「むやみに駆除すべきでない」といった自然界の仕組みに着目した声も。

全体を見ると、「嫌いだから避けたい」「健康へのリスクが不安」「環境のバランスを保ちたい」——この3つの軸が、人々の考え方を形づくっていることが浮かび上がりました。

駆除だけではない、害虫対策の「新しい答え」——価値観の多様化が明らかに

「害虫と人間との共生を実現するために最も重要だと思うことは?」という問いに対し、最も多かったのは「害虫の積極的な駆除」(22.7%)でした。

一方で、「生態系に配慮した棲み分け」(19.0%)、「技術革新による対策」(11.5%)、「害虫の生態への理解と教育」(9.5%)を合わせると、共生や知識、技術に基づく向き合い方を支持する層が30%を超え、害虫管理の考え方が駆除一択ではなくなりつつある実態が見えてきました。

棲み分けを支持する方からは「排除ではなく、自然と距離を取る方法を考えたい」といった共生志向の声が見られ、技術革新を重視する方からは「IoTのやフェロモンなどのテクノロジーを活用した非殺処理に期待したい」といった意見も挙がりました。

その一方で「該当なし」が28.0%にのぼり、判断に迷う方が多いことも明らかとなっています。

このように価値観が三極化する中、今後は“納得して選べる“対策を提示していくことが重要です。

8thCALでは、展示や衛生コンサルティングを通じて、多様な視点に応じた適切な害虫管理のあり方をご提案してまいります。

まとめ- 害虫と「どう向き合うか」の時代へ

今回の調査では、害虫への基本的な印象から、必要とされる対策や共生への意識までを多角的に尋ねました。

その結果、多くの人が害虫に対して「不快・怖い」と感じる一方で、必ずしも一方的な駆除を望んでいるわけではないことが明らかになりました。

実際に、管理の理想像として「棲み分け」や「技術革新」「生態理解・教育」を挙げる声もあり、単なる駆除一択の時代は終わりを迎えつつあることが浮かび上がりました。

特に注目すべきは、回答者の約3割が「どれが良いか判断がつかない」と答えている点です。

これは、害虫・害獣という存在を正しく理解する機会が少なく、情報も分断されている現状を物語っています。

つまり今、社会が必要としているのは“正解を押しつけること“ではなく、“向き合い方を考えるきっかけ“です。

8thCALの役割はまさにそこにあります。

展覧会や衛生コンサルティングを通じて、駆除と共生のあいだにある多様な選択肢を可視化し、一人ひとりが自分なりの立場を見つけられる場をつくること。

その積み重ねが、「不快な存在をただ排除する」のではなく、「共に生きる方法を模索する」成熟した社会への第一歩となるのです。

「害蟲展 season6」のご紹介

身近な生活環境に潜む「害虫」や「害獣」と呼ばれる生き物たち。

私たちはしばしば彼らを“悪者“として見なし、駆除の対象としてきました。

しかし、生態系の視点から見れば、そこには意外な役割や存在理由があることをご存じでしょうか。

「害蟲展」は、そうした存在に対する新しい視点を投げかける企画としてスタートし、今回で第6回(season6)を迎えます。

これまで多くのアーティストや研究者の皆さまにご参加いただき、作品を通じて“駆除“と”共生“のあいだにある多様な価値を問いかけてきました。

本展では、人間にとって「不都合」「不快」「不利益」とされがちな生物たちの、美しさ・有益性・生命の循環といった側面に着目し、アート作品として表現されたものを広く公募・展示いたします。

アートを通じて、地球上に共に生きる人間と生物の関係をあらためて見つめ直し、新たな共生の可能性を考える機会となれば幸いです。

■ 開催情報

【東京会場】

MATERIO base

2025年8月23日(土)〜9月11日(木)

13:00〜20:00(休館日:月・火)

【大阪会場】

箕面公園昆虫館

2025年9月17日(水)〜9月29日(月)

10:00〜17:00(入館は16:30まで、休館日:火)

本展に関する詳細は下記公式サイトよりご確認いただけます。

8thCALについて

『 環境を創る 未来を創る 』

我々は、1960年以来建築物の衛生管理で培ったノウハウを基に、「本質的に善い地球環境を創ることが、未来を創る」というミッションを掲げ、「啓蒙」→「教育」→「予防」のステップを提唱し、環境コンサルテーションをはじめとする事業を展開していきます。

会社概要

社 名:8thCAL株式会社

代表者:岡部 美楠子

所在地:東京都中央区銀座2-16-7 銀座2丁目 松竹ビルANNEX 3F

設 立:2018年12月7日

資本金:500万円

コーポレートサイト:http://8thcal.design/

トコジラぬ 公式サイト :https://www.shell-syoji.co.jp/tokojiranu/

害蟲展 HP:https://sites.google.com/8thcal.design/exhibition/

(※害蟲展とは…8thCALが啓蒙活動の一環として企画運営する公募型アート展)

本件に対するお問い合わせ先

8thCAL株式会社

E-mail:info@8thcal.design