ダスキン

9月15日(月・祝)は敬老の日 大切な人にケアが必要になるときのこと、一緒に考えてみませんか? ~となりのかいご 代表理事 川内 潤さんに聞く、「不安を和らげる、気持ちとスキルの備え」~

株式会社ダスキン(本社:大阪府吹田市、代表取締役 社長執行役員:大久保 裕行)が展開するヘルスレント事業 (介護用品・福祉用具のレンタルと販売)は、9 月 15 日(月・祝)の「敬老の日」を前に、20 代〜50 代の有職者 1,000人を対象に介護と仕事の両立に関する実態調査を行いました。本調査は、当社が 2022年から継続実施し、 今年で 4 回目となる生活者調査の一環です。今回は、ヘルスレント事業が行う「あしたのケア」プロジェクト※3 の一環として、 仕事と介護の両立に焦点を当てました。併せて、これまでの介護に対するイメージや備えの状況を定点的に把握するため、 60 代〜80 代の親世代 1,000 人、および 20 代〜50 代の子世代 1,000 人を対象とした調査も実施しました。

<本リリース トピックス>

<介護に対する不安> 将来の介護に不安を感じるも、 何も準備していないが約7割

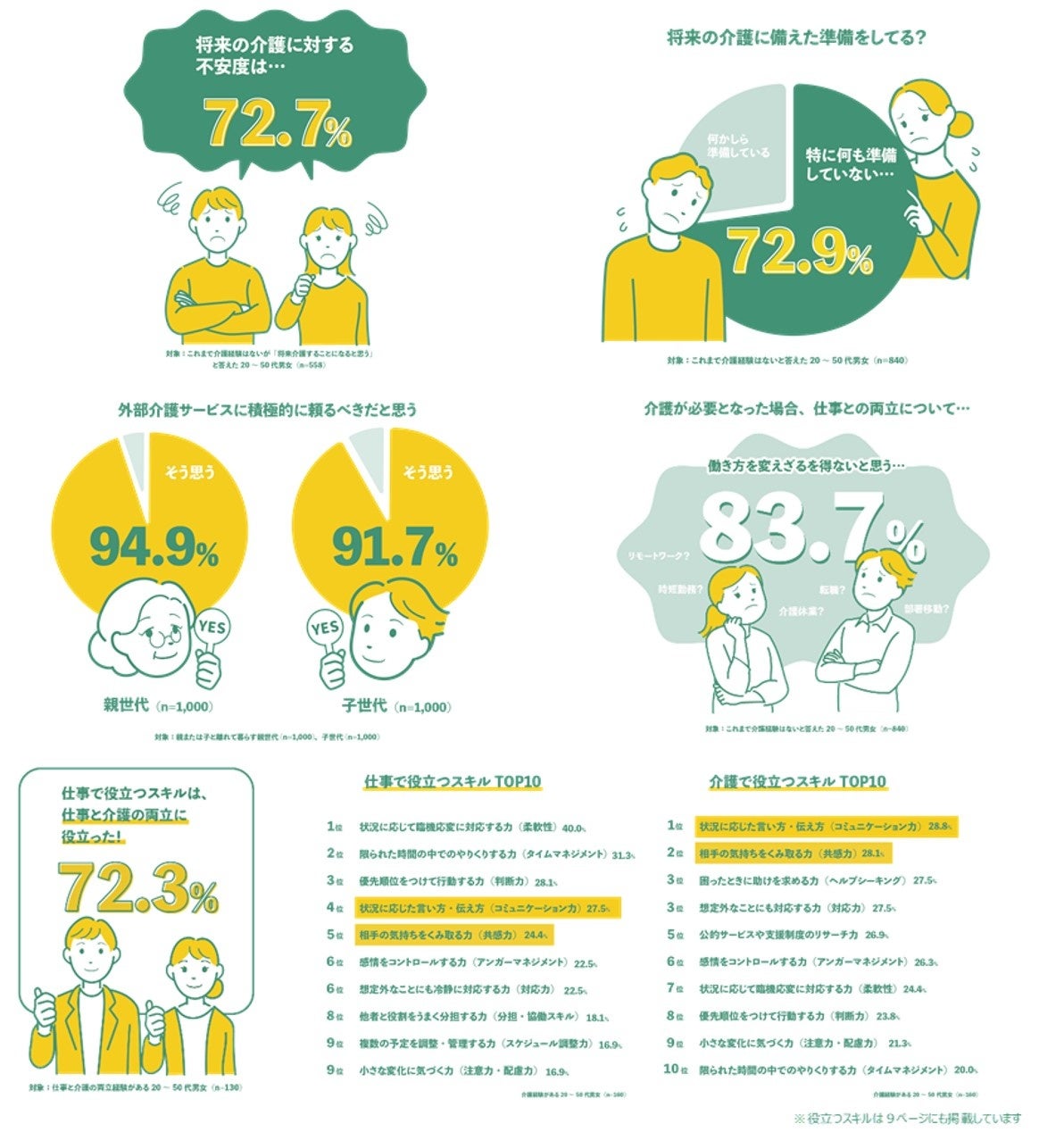

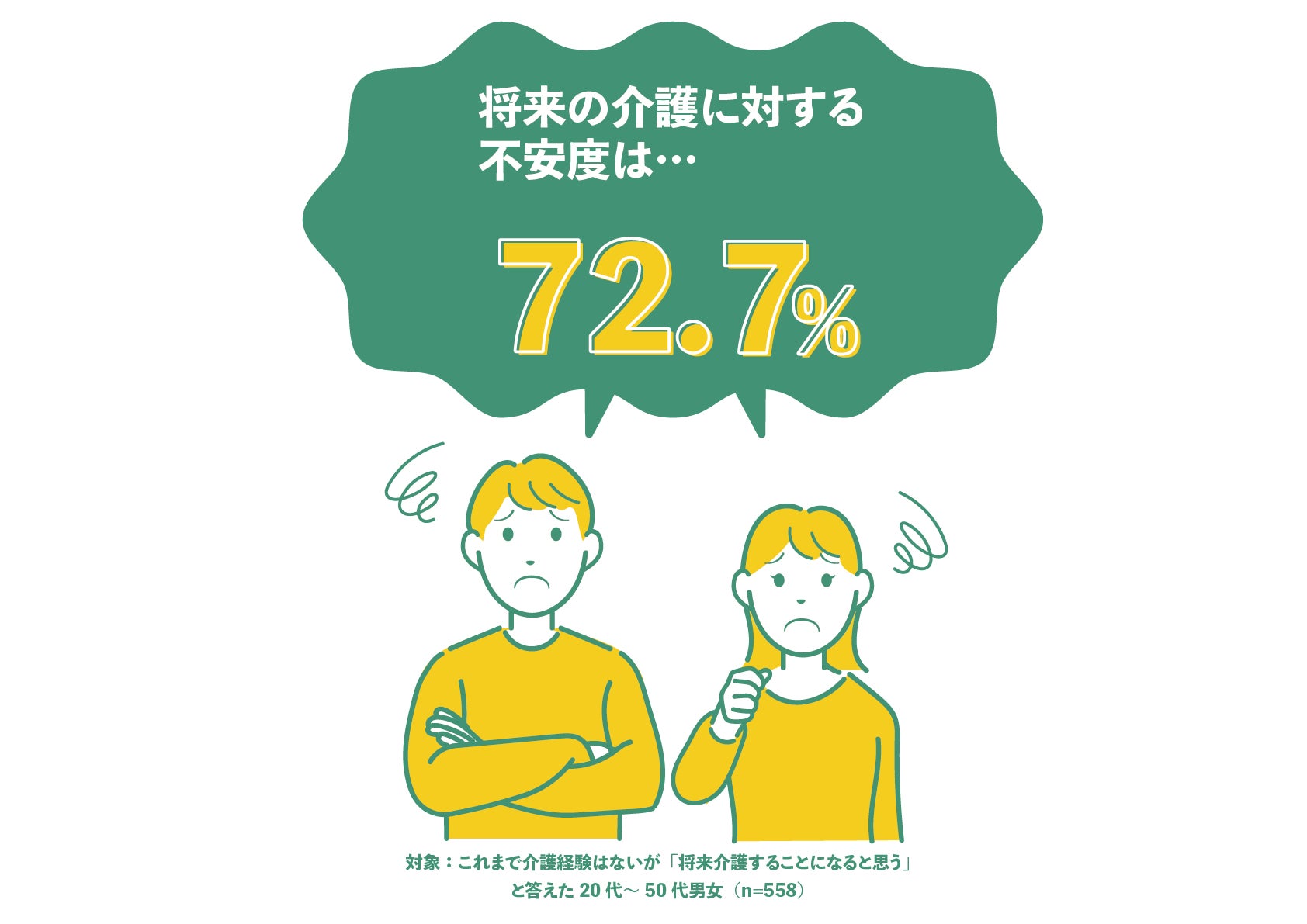

●将来自分が介護することになると予想した人の、介護に対する不安度のスコアの平均は72.7%と高いが、介護未経験者の72.9%は「特に何も準備していない」状態。

<仕事と介護の両立> 介護未経験者は両立に不安…しかし!両立経験者の約7割が「仕事のスキルは両立に役立つ」と太鼓判

●介護未経験者の85.8%が、将来介護が必要になった場合「仕事と介護を両立できるか不安」。

●仕事と介護の両立経験者の72.3%が「仕事で役立つスキルは介護との両立に役立つ」。

となりのかいご 代表理事 川内潤さん

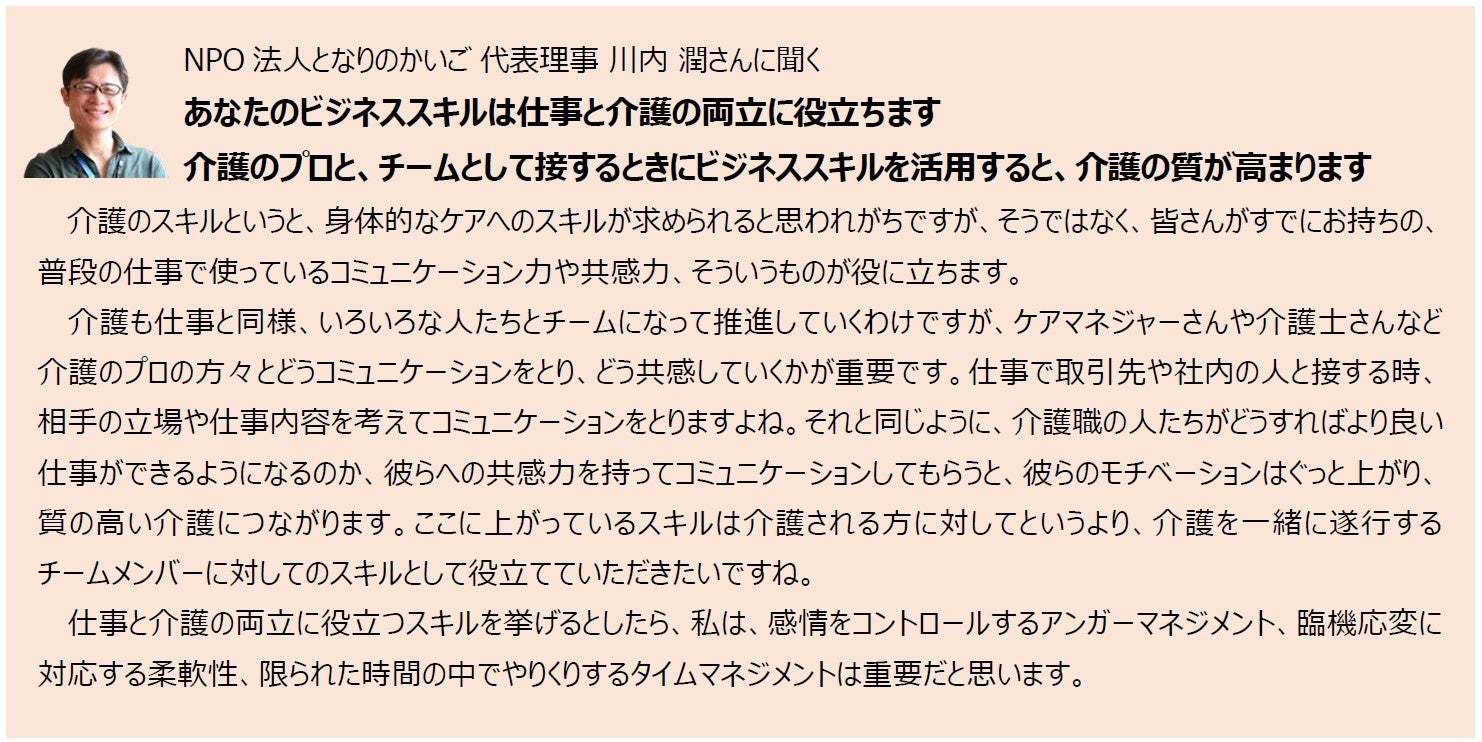

介護というと身体的ケアを想像しがちですが、それだけではありません。皆さんが仕事で培ってきた「共感力」や「コミュニケーション力」も、介護の現場、特に介護に関わる介護のプロの方々とやりとりをする場面でとても大きな力になります。

<介護のイメージ> 介護を経験すると介護のプロや外部サービスの利用意識が高まる

●「介護のプロに頼ると安心」介護前44.4%から経験後66.2%(21.8ポイント増)。

●「外部介護サービスを利用するべき」介護前43.8%から経験後62.9%(19.1ポイント増)。

●その他、「介護について親子で話し合う割合」「介護で求められる外部サービス」などの調査も実施。

■調査結果のトピックス

■注釈について

※1 内閣府「令和7年版高齢社会白書」(2025年6月10日)

※2 経済産業省 ヘルスケア産業課「経済産業省における介護分野の取組について」(2024年3月)

※3 「あしたのケア」プロジェクトについて:

介護に対する「備えの文化」を育むことを目指し、「あしたのケア」をテーマに進める啓発活動の取り組み。

「あしたのケア」公式サイト URL:https://healthrent.duskin.jp/project/care/

■ダスキン ヘルスレント「介護白書2025」調査概要

●調査時期:2025年6月12日(木)〜6月13日(金)

●調査対象:

①テーマ調査:20代〜50代の有職者・男女1,000人

②定点調査:親世代=自身の年齢が60代〜80代で別居の子どもがいる男女1,000人(介護経験あり500人・なし500人)

子世代=自身の年齢が20代〜50代で60代〜80代の別居する親がいる男女1,000人(介護経験あり500人・なし500人)

●調査方法:インターネット調査

●調査委託先:マクロミル

※構成比(%)は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

■調査結果

介護未経験者:将来の介護に不安はあるが準備していない、まだ自分事化できていない

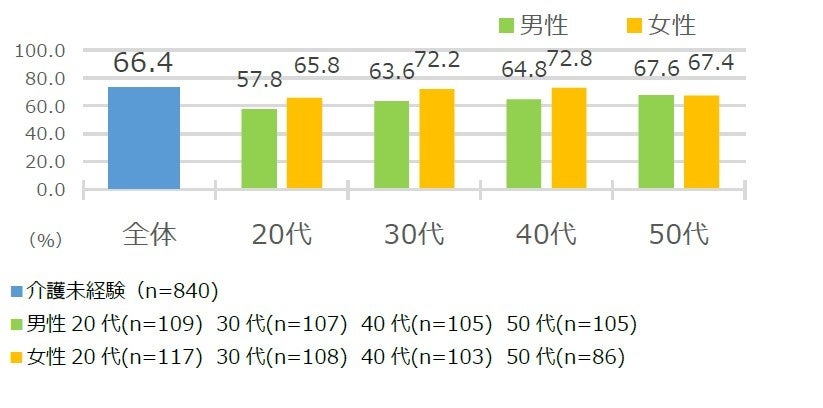

介護未経験の働く男女の約7割が「将来、自分は介護をすることになる」と予想

働く男女1,000人を対象に仕事と介護の両立に関する調査を行いました。対象者のうち「介護を経験したことがない」と答えた840人に、将来、自分が介護をすることになると思うかと聞くと、介護をすることになると予想している人は66.4%(558人)でした。性・年代別に見ると、30代女性が72.2%、40代女性が72.8%と多くなっています。

Q1.将来、自分は介護をすることになると思う

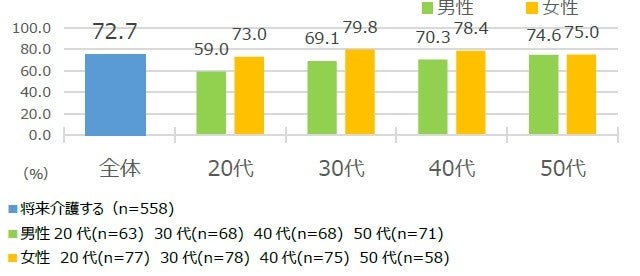

将来の介護に対する不安度のスコアの平均は72.7%、30代・40代女性の不安度が高め

上記の介護未経験者840人のうち、将来自分は介護をすることになると予想した558人に、将来の介護に対する不安度を0〜100%の数値で示してもらいました。すると平均で72.7%と介護への不安は高く、性・年代別では、30代女性が79.8%、40代女性が78.4%と高くなっています。将来介護をすることになると思う年代ほど、将来の介護に対する不安も大きくなっています。

Q2.将来の介護に対する不安度

●将来の介護に対する不安度(年代別)

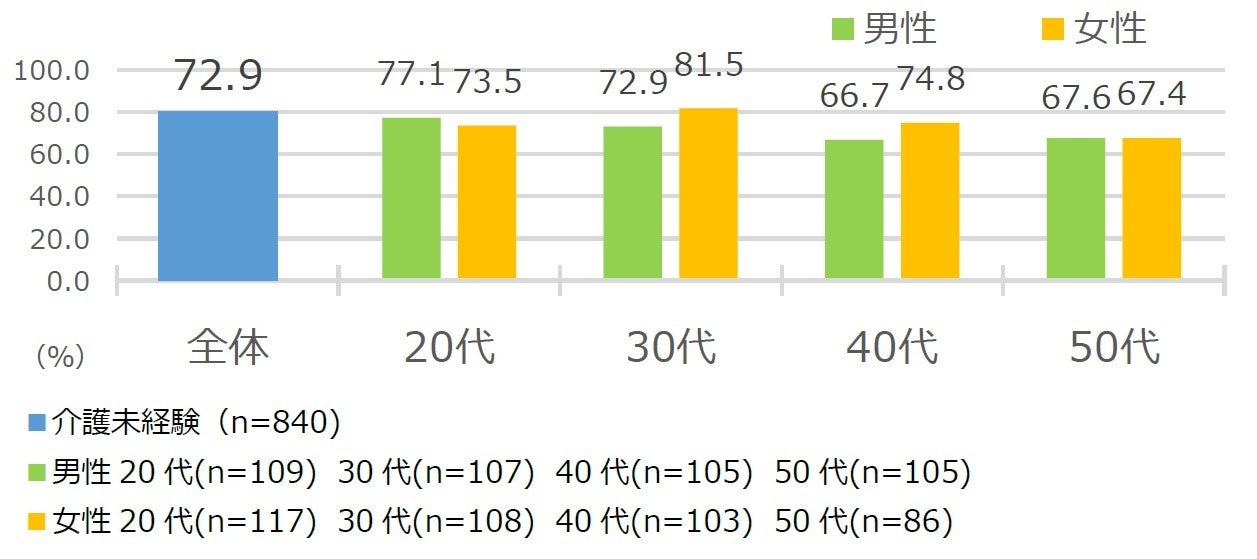

介護経験がない人の72.9%は、将来の介護に向けて「特に何も準備していない」

将来介護を担うことになると予想する割合が高い30代女性は約8割が「特に何も準備していない」

介護経験がない840人に、将来の介護に向けた準備について尋ねたところ、72.9%が「特に何も準備していない」と回答しました。中でも、将来介護を担う可能性を高く見込み、不安も強い30代女性では、81.5%が準備をしていないことがわかりました。

Q3.将来の介護に備えた準備

●「特に何も準備していない」と回答した人(年代別)

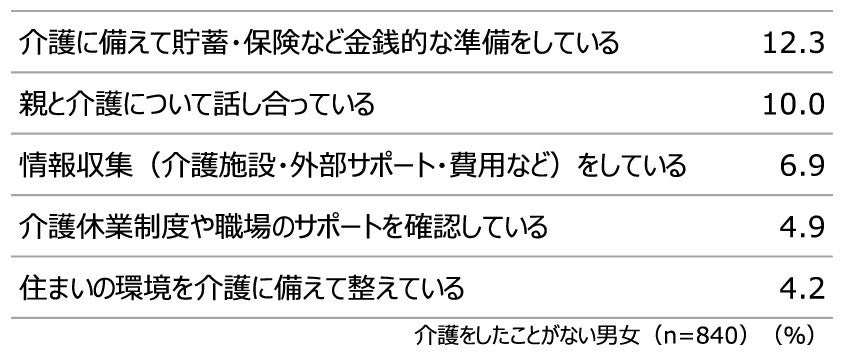

将来の介護に備えて準備している内容を聞くと、「介護に備えて貯蓄・保険など金銭的な準備をしている」12.3%、「親と介護について話し合っている」10.0%でしたが、実践率は1 割程度にとどまっています。

Q4.将来の介護に備えて準備している内容(複数回答)

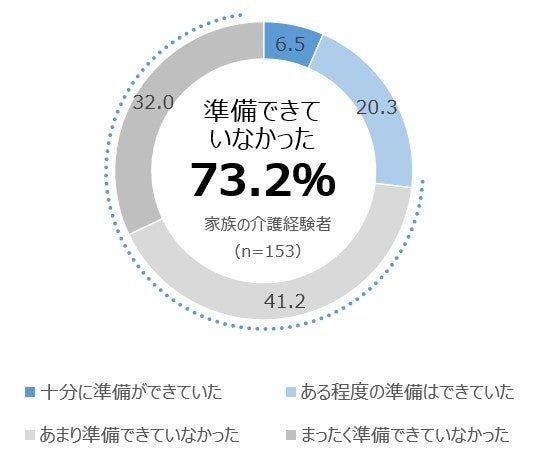

家族の介護経験者:およそ4 人に3 人は何の準備もしないまま、介護生活に突入

家族の介護経験者のおよそ4 人に3 人は「介護の準備ができていないまま」介護が始まっている

家族の介護経験がある153人に、家族の介護が始まった時点で介護に関する準備がどの程度できていたかと聞くと、41.2%は「あまり準備できていなかった」、32.0%は「まったく準備できていなかった」と答え、家族の介護経験者の73.2%、およそ4人に3人は準備ができていないまま介護生活が始まっています。

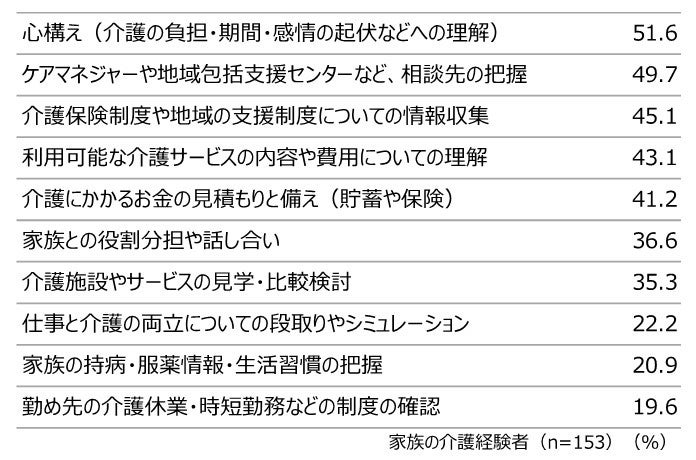

また、当時を振り返り準備しておけばよかったことを聞くと、介護の負担・期間・感情の起伏などへの「心構え」(51.6%)、ケアマネジャーや地域包括支援センターなど「相談先の把握」(49.7%)、介護保険制度や地域の支援制度についての「情報収集」(45.1%)が上位に挙げられました。

Q5.家族の介護に対する準備

Q6.準備しておけばよかったこと(複数回答)

家族の介護経験者に、これから介護を始める人へのアドバイスや心構えを聞くと、「自分で出来ない事を決断するのも勇気」(男性20代)、「(介護を)自分の義務だとか責任と思うのはやめてほしい」(女性30代)、「人の手に頼ることを悪いことだと考えない」(女性50代)などの精神面でのアドバイスや、「プロの手を借りた方がいい。家族だけで抱え込まない方がお互いのため」(女性30代)、「元気なうちに先の事を話し合っていたほうが良い」(男性40代)、「振込先が分かる通帳や不要なものの解約など早めにしておいたほうが良い」(女性40代)、「相談できる人を作っておく」(男性50代)などの現実的なアドバイスまで、介護経験者ならではの実感のこもったアドバイスが届きました。

Q7.介護経験者から介護を始める人へのアドバイス・心構え(自由回答)

仕事と介護の両立:介護未経験者の85.8%が「仕事と介護の両立ができるか不安」

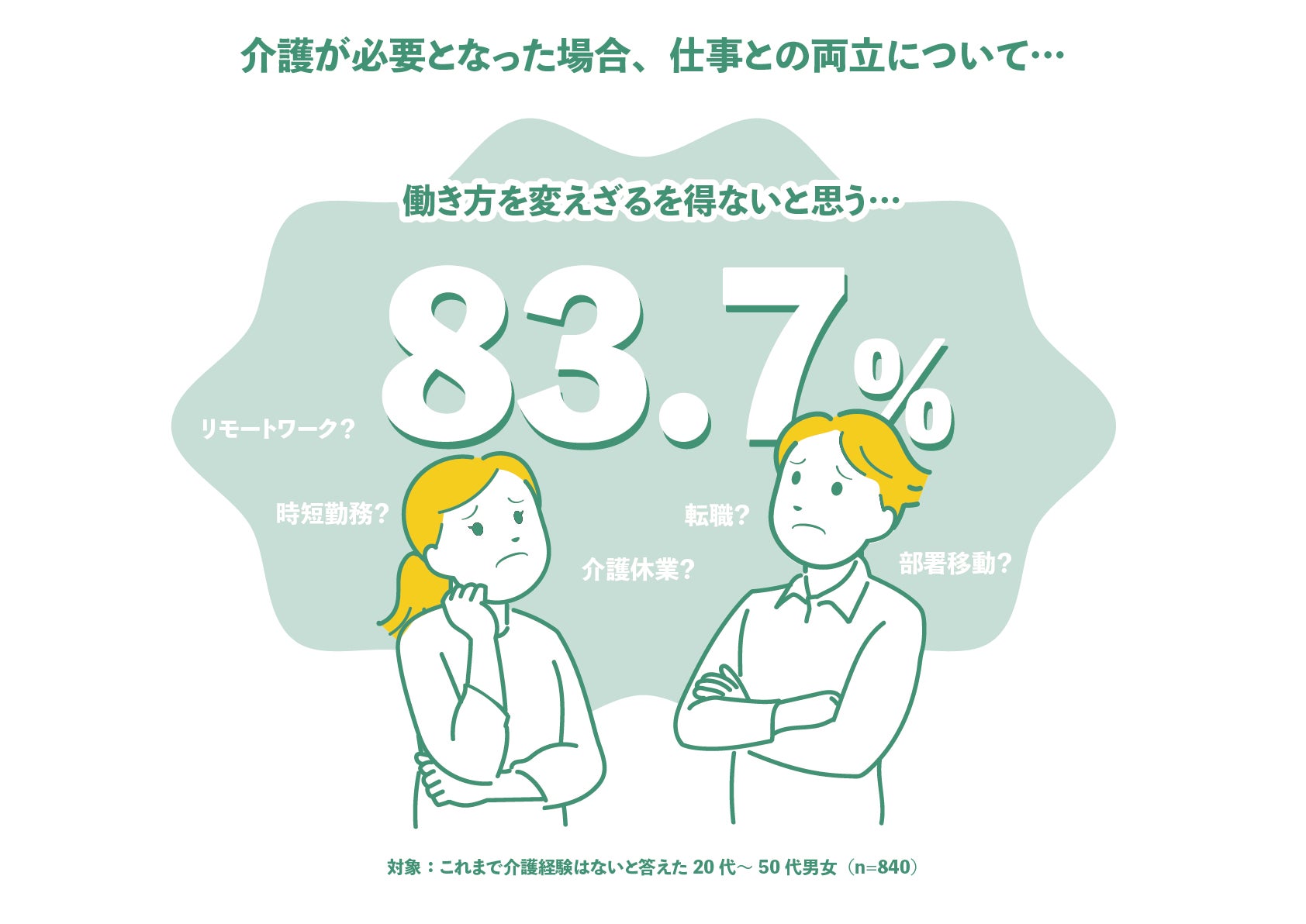

仕事と介護を両立することになったら、「働き方を変えざるを得ないと思う」83.7%

経済産業省によると「日本は高齢化の進行に伴い、仕事をしながら家族の介護に従事する数が増加。

介護離職者は毎年約10 万人で、2030 年には家族介護者のうち約4 割(約318 万人)が仕事をしながら介護をする見込み」と報告されています。

出典:経済産業省 ヘルスケア産業課「経済産業省における介護分野の取組について」(2024 年3 月)

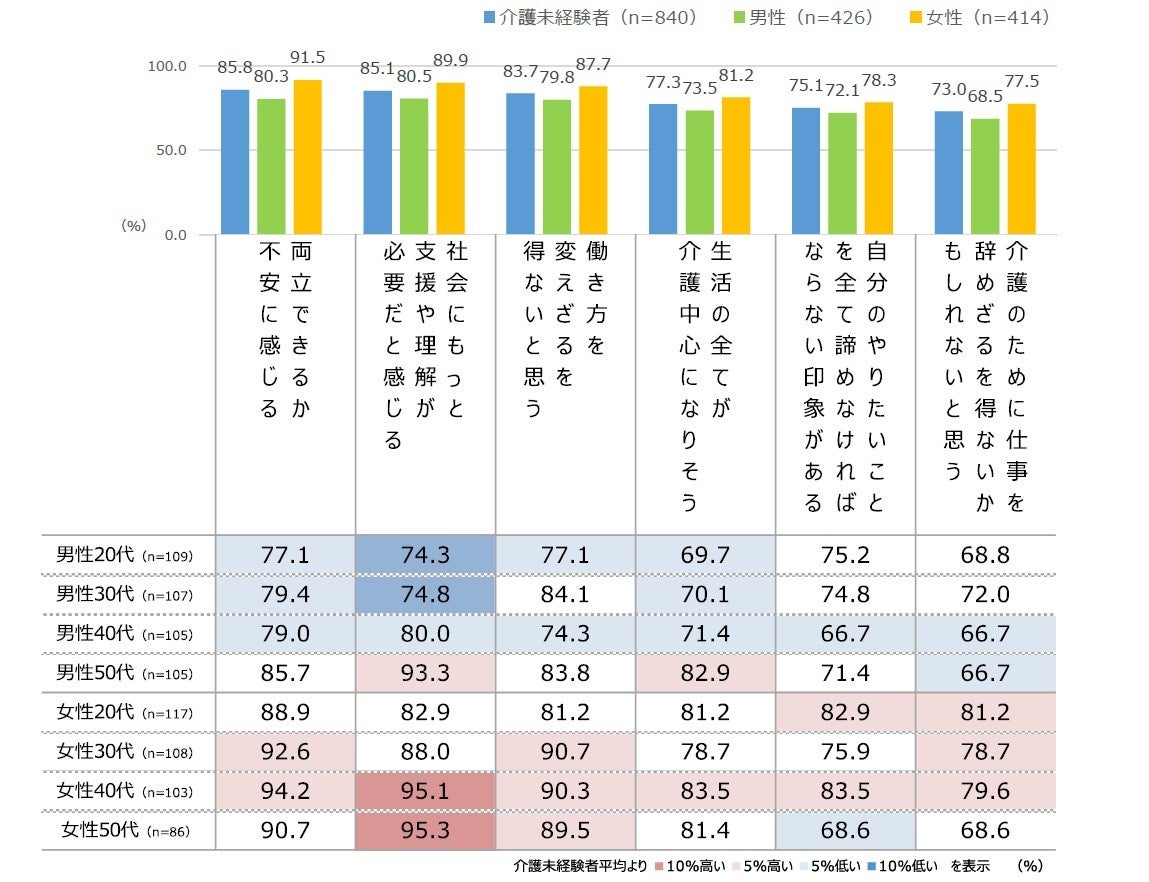

そこで介護未経験者に、将来家族の介護が必要になった場合の仕事との両立について聞くと、「両立できるか不安に感じる」(全体85.8%、男性80.3%、女性91.5%)、「社会にもっと支援や理解が必要だと感じる」(全体85.1%、男性80.5%、女性89.9%)、「働き方を変えざるを得ないと思う」(全体83.7%、男性79.8%、女性87.7%)といった不安の声が高く、男性よりも女性の方が不安に感じる割合が高くなっています。

Q8.介護が必要になった場合仕事との両立について

(「とてもそう思う」「そう思う」と答えた人のスコア)

Q8.介護が必要になった場合、仕事との両立について

(「とてもそう思う」「そう思う」と答えた人のスコア)

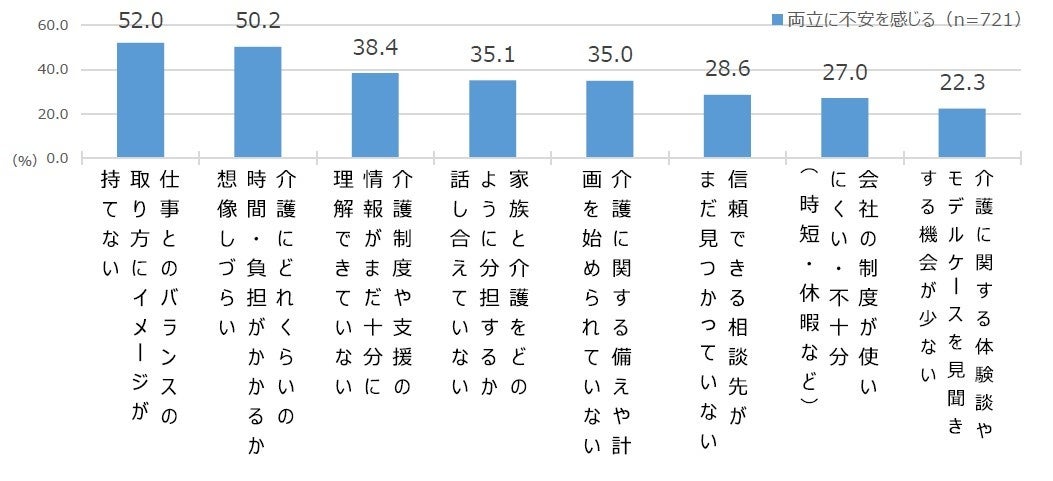

両立ができるか不安に感じる理由は、仕事とのバランスの取り方や介護の負担度がわからないから

仕事と介護が両立できるか不安に感じると答えた721 人に不安に感じる理由を聞くと、「仕事との

バランスの取り方にイメージが持てない」(52.0%)、「介護にどれくらいの時間・負担がかかるか想像しづらい」(50.2%)が約5 割と高く、次いで「介護制度や支援の情報がまだ十分に理解できていない」(38.4%)、「家族と介護をどのように分担するか話し合えていない」(35.1%)、「介護に関する備えや計画を始められていない」(35.0%)が上位に挙げられました。

Q9.仕事と介護の両立に不安を感じる理由(複数回答)

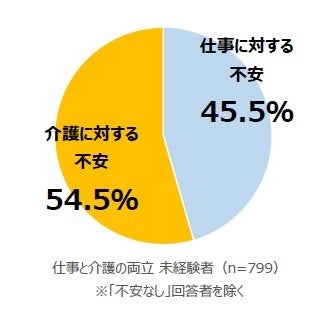

両立するときの不安度は「介護」の方が高い 仕事45.5%:介護54.5%

仕事と介護の両立をしたことがない799 人に、両立すると仮定して仕事と介護に対する精神的な

不安の割合を聞きました。すると、仕事に不安を感じる人は45.5%、介護に不安を感じる人は

54.5%となり、仕事に対する不安より介護に対する不安の方が多くなっています。

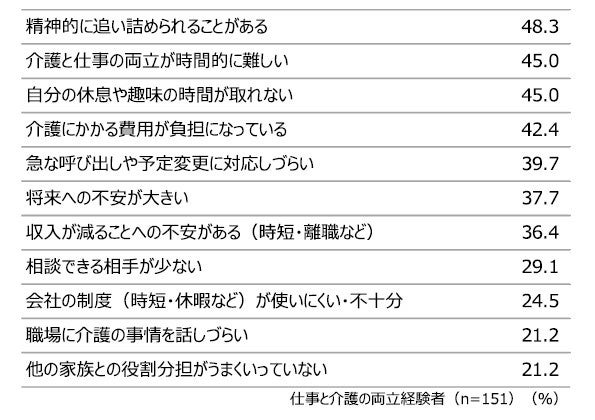

一方、仕事と介護の両立を経験した151 人に、両立で悩んだことを聞くと、「精神的に追い詰められ

ることがある」(48.3%)、「介護と仕事の両立が時間的に難しい」「自分の休息や趣味の時間が取れ

ない」(同率45.0%)が上位に挙げられました。

Q10.仕事と介護、両立するときの不安の割合

Q11.仕事と介護の両立で悩んだこと(複数回答)

仕事と介護の両立:大丈夫!あなたが培ったビジネススキルは、仕事と介護の両立にも役に立つ

仕事と介護の両立経験者の約7割が仕事で役立つスキルは「仕事と介護の両立にも役に立つ」と証言

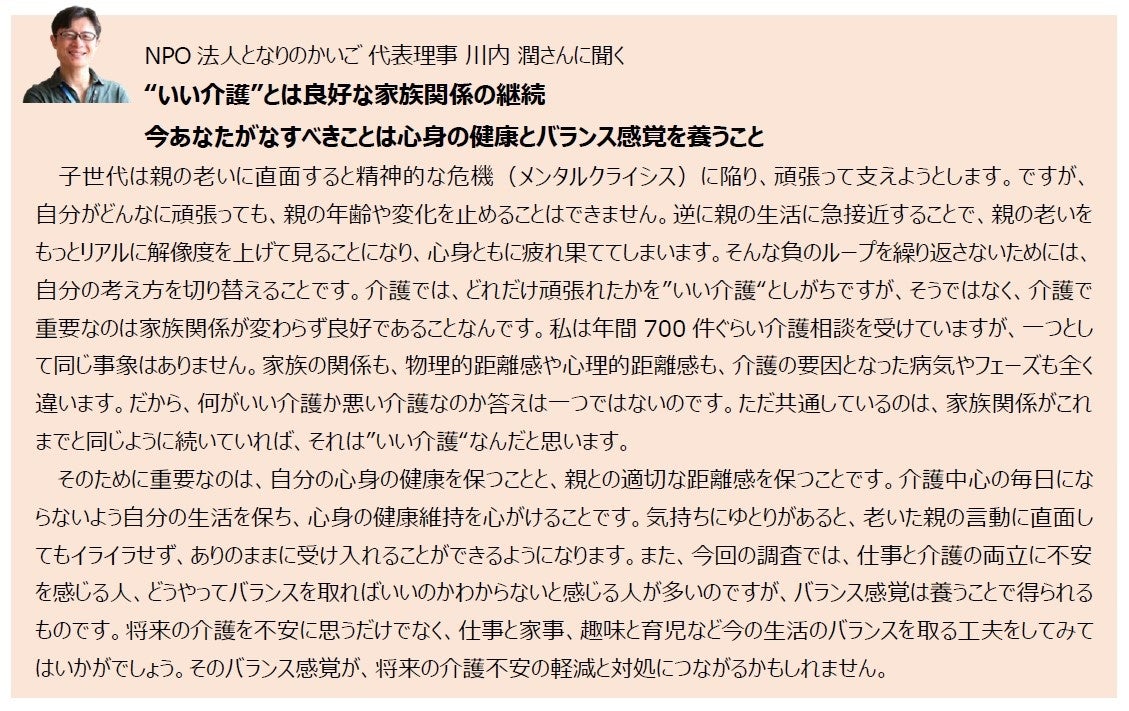

仕事と介護の両立を経験した人に、仕事で役立つスキルは仕事と介護の両立に役立つかと聞きました。すると72.3%が「仕事と介護の両立に役立つ」(とてもそう思う+そう思う)と答えました。

働く人の多くが働きながら介護をすることに不安を覚えていますが、仕事で役立つスキルは、仕事と介護の両立にも役立つことが明らかになりました。

Q12.仕事で役立つスキルは仕事と介護の両立に役立つ

仕事のスキルと介護のスキルの共通点

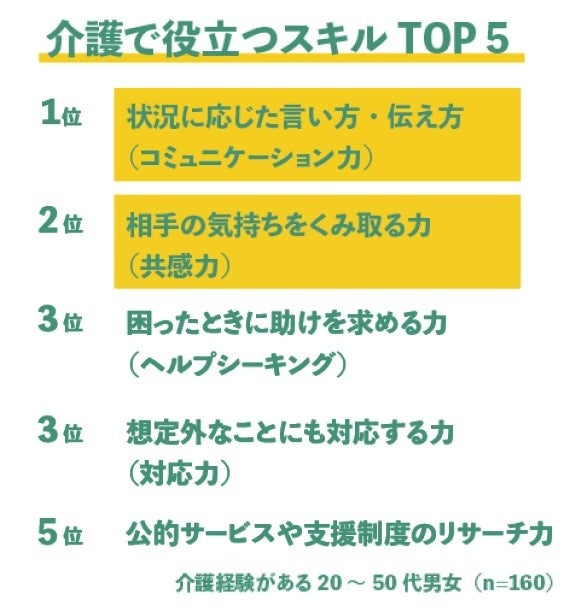

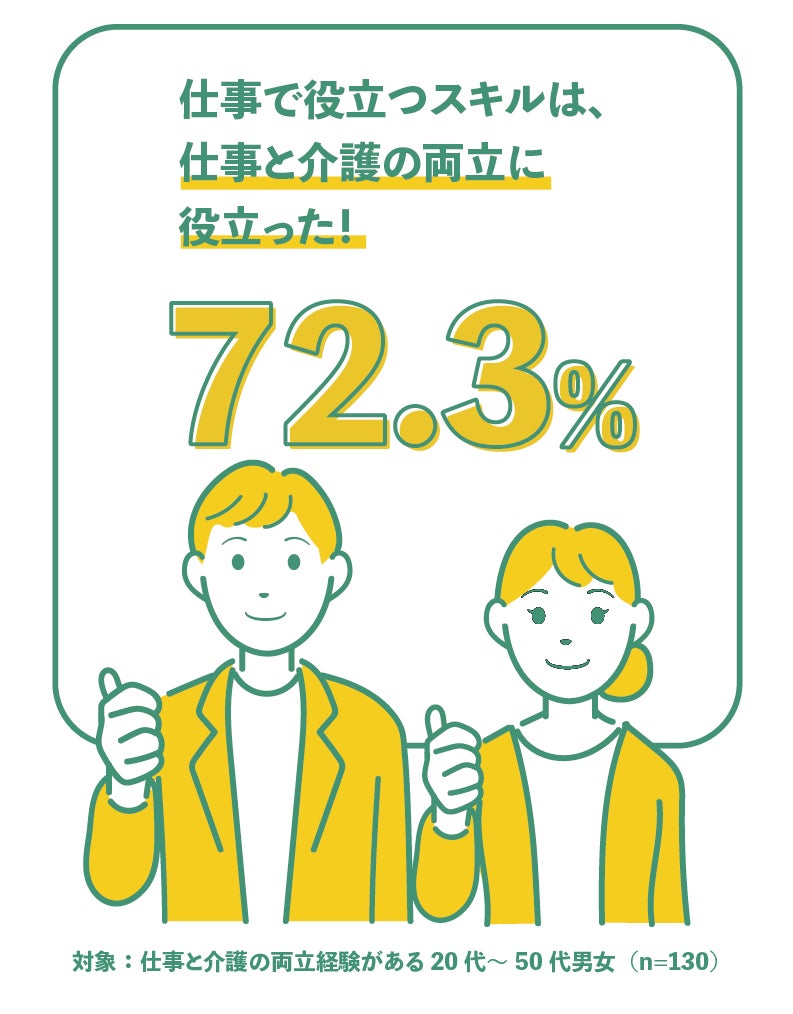

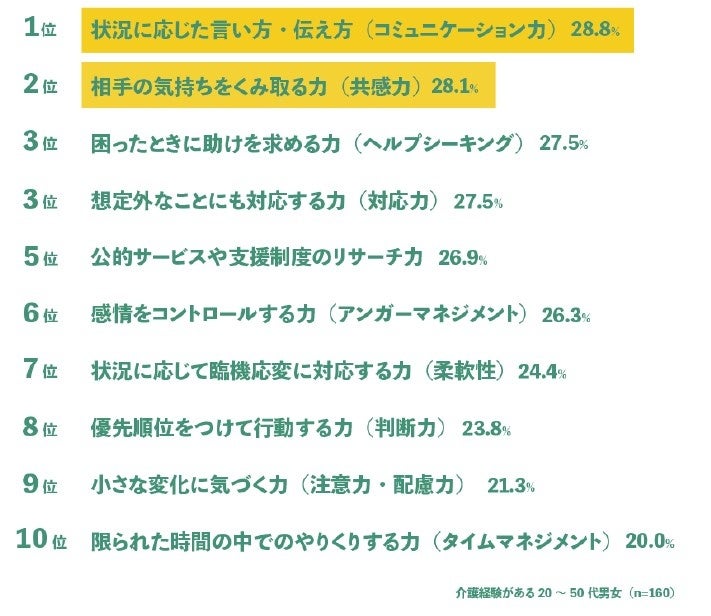

介護した経験がある160人に、仕事で役立つスキル、介護で役立つスキルを16の選択肢の中からそれぞれ5つ選んでもらいました。すると、仕事で役立つスキルは「状況に応じて臨機応変に対応する力(柔軟性)」(40.0%)や「限られた時間の中でのやりくりする力(タイムマネジメント)」(31.3%)が上位に挙げられました。介護で役立つスキルは「状況に応じた言い方・伝え方(コミュニケーション力)」(28.8%)や「相手の気持ちをくみ取る力(共感力)」(28.1%)が上位に挙げられました。

それぞれのTOP10を比較すると「コミュニケーション力」(仕事4位/介護1位)や「共感力」(仕事5位/介護2位)は仕事と介護の両方に役立つスキルとして、上位に挙げられました。

Q13.仕事で役立つスキルTOP10

Q14.介護で役立つスキルTOP10

●提示した16のスキル

①相手の気持ちをくみ取る力(共感力) ②状況に応じた言い方・伝え方(コミュニケーション力) ③こじれた関係の調整力(ファシリテーション・調整力) ④感情をコントロールする力(アンガーマネジメント) ⑤限られた時間の中でのやりくりする力(タイムマネジメント) ⑥優先順位をつけて行動する力(判断力) ⑦他者と役割をうまく分担する力(分担・協働スキル) ⑧複数の予定を調整・管理する力(スケジュール調整力) ⑨ネットやSNSを使った情報収集力 ⑩公的サービスや支援制度のリサーチ力 ⑪体調や状態の変化を早く察知する観察力 ⑫困ったときに助けを求める力(ヘルプシーキング) ⑬状況に応じて臨機応変に対応する力(柔軟性) ⑭想定外なことにも冷静に対応する力(対応力) ⑮小さな変化に気づく力(注意力・配慮力) ⑯継続して取り組む粘り強さ(持久力)

過去の「親子で向き合う介護レポート」(2022年〜2024年)はこちらからご覧いただけます。

https://healthrent.duskin.jp/project/care/

■ダスキン ヘルスレントとは

シニアライフの安心と快適な暮らしのサポートを目的に、主に介護保険制度が適用される介護用品・福祉用具のレンタルや販売を行う事業。

(公式ホームページ https://healthrent.duskin.jp/)