東京ガス株式会社

東京ガス都市生活研究所(以下、「同研究所」)は、在宅避難時のライフラインの備えに関する最新調査結果および日頃の防災を見直すきっかけや防災教育にも役立つ「実践!サバイバルナイト」(以下、「本教材」)を、本日ホームページで発表しました。

首都直下地震や南海トラフ地震などの発生が懸念されています。その中で、新型コロナウィルス感染拡大をきっかけに避難の在り方が見直され、避難所ではなく「在宅避難」を想定した備えが求められるようになりました。東京都では、避難所の収容人数が約310万人*1と、都の人口の5人に1人程度に限られており、内閣府が定める「避難情報に関するガイドライン(2021年5月)」*2においては、指定緊急避難場所の混雑回避等のためにも、在宅避難を含む分散避難の重要性が示されています。

本教材は、在宅避難を想定し、ライフラインの停止に備える行動変容を促すことを目的に、東京家政大学との連携のもと開発したものです。タイトルの「サバイバルナイト」は、災害時にライフラインが使えない中でも生活を乗り越える力を育むことを意図して、同研究所が提案してきたものであり*3、実際に自宅で一晩過ごすことで備えの重要性を体験的に学ぶ内容となっています。

本教材のダウンロードはこちら

■「在宅避難」に関する最新の調査結果概要

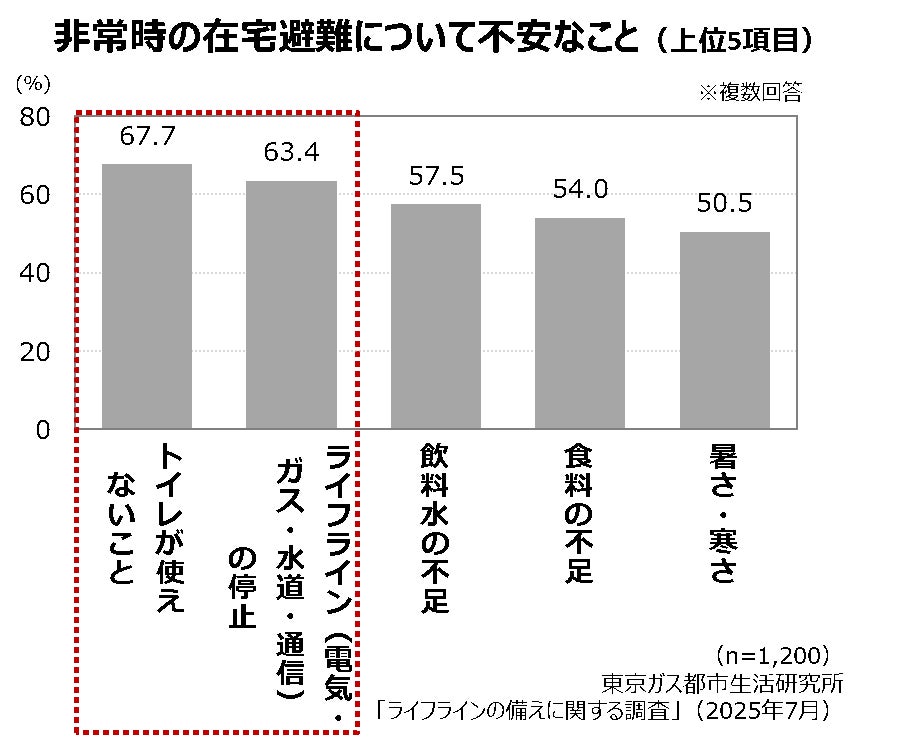

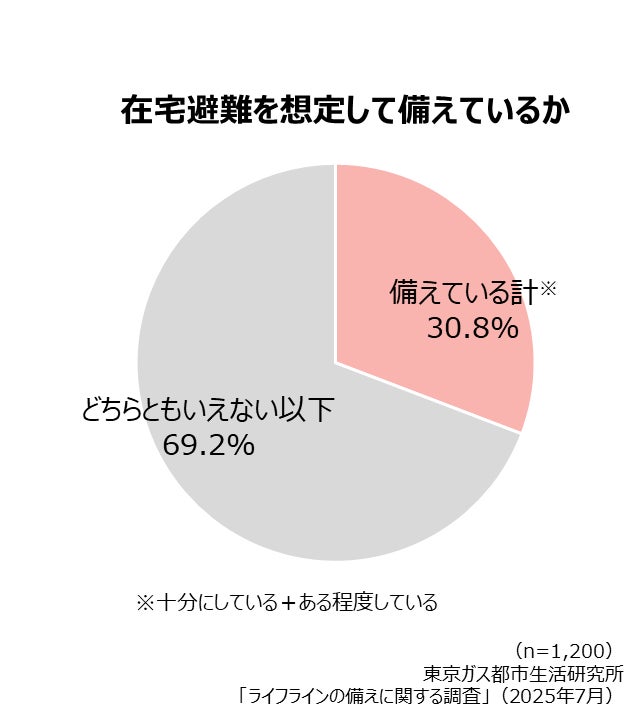

同研究所が1都3県在住の男女1,200名に調査*4を行ったところ、在宅避難で最も不安なことは「トイレが使えないこと」「ライフラインの停止」である一方で、在宅避難を想定した備えを行っている人の割合は約3割と、備えが進んでいないことがわかりました。

■防災教材「実践!サバイバルナイト」を開発し、大学で効果検証

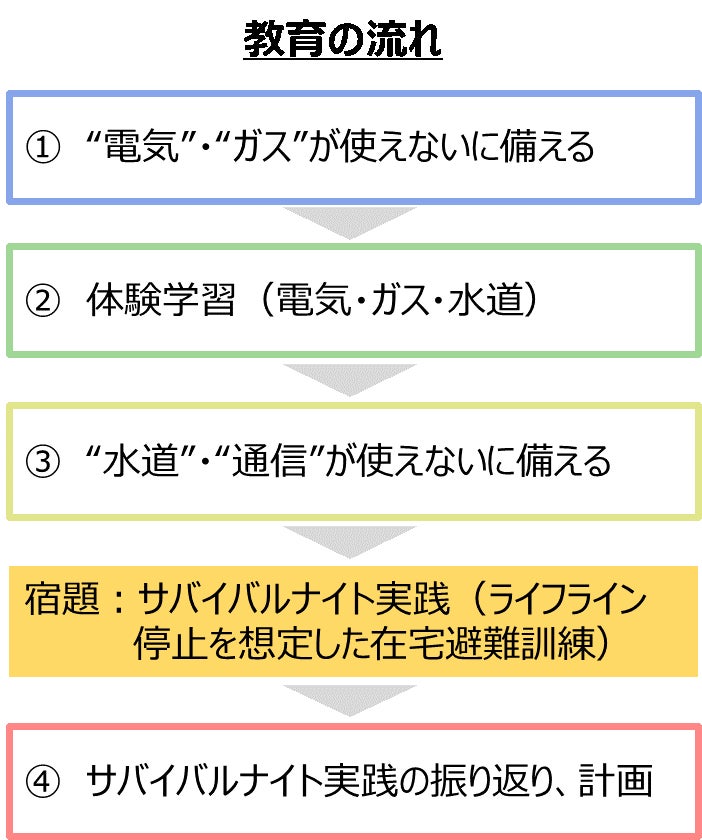

在宅避難時のライフライン(電気・ガス・水道・通信)停止を想定した備えを促進するため、東京家政大学の協力のもと、オリジナルの防災教材「実践!サバイバルナイト」を開発し、実際の教育による効果検証*5を行いました。

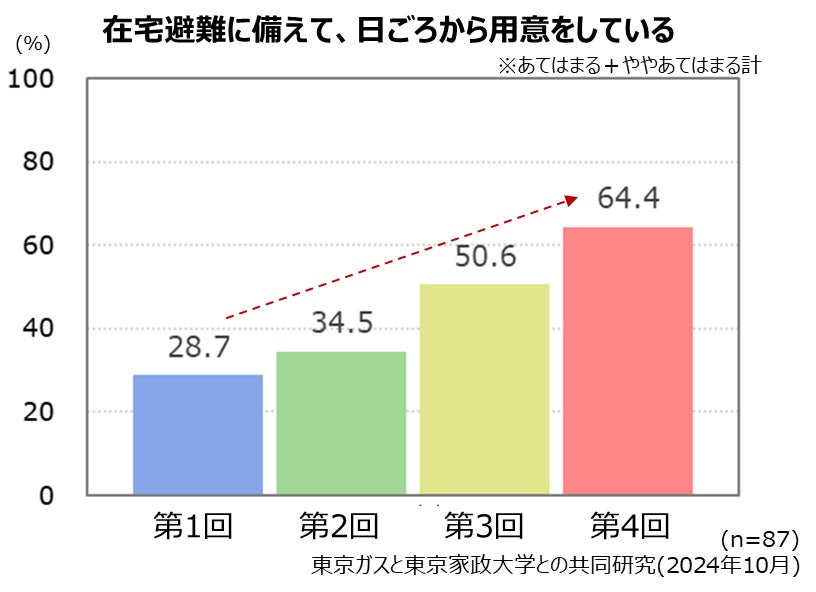

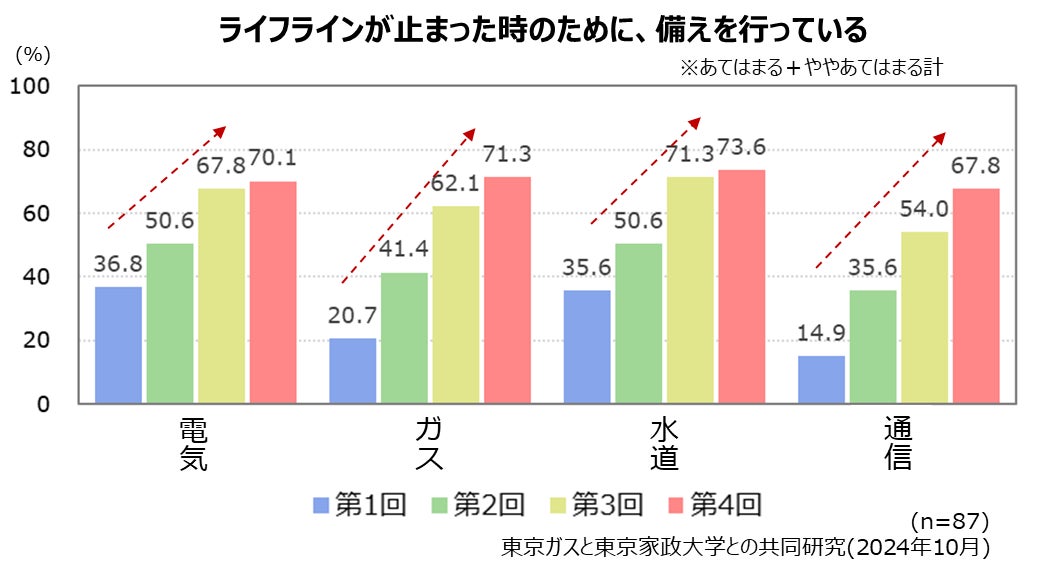

■教育の結果、「在宅避難に備えている」割合は約36%向上

東京家政大学の学生87名(有効数)に対し、電気・ガス・水道・通信の具体的な備え方に関する全4回の授業および、教育を踏まえた在宅避難の疑似体験による効果を検証した結果、「在宅避難に備えて、日ごろから用意をしている」割合は教育前後で約36%向上しました。また、電気・ガス・水道・通信に関し「備えを行っている」割合がそれぞれ約7割まで向上しました。

■災害時を想定した食事づくりを通し「味のバリエーション」や「あたたかい食事」を重視するように

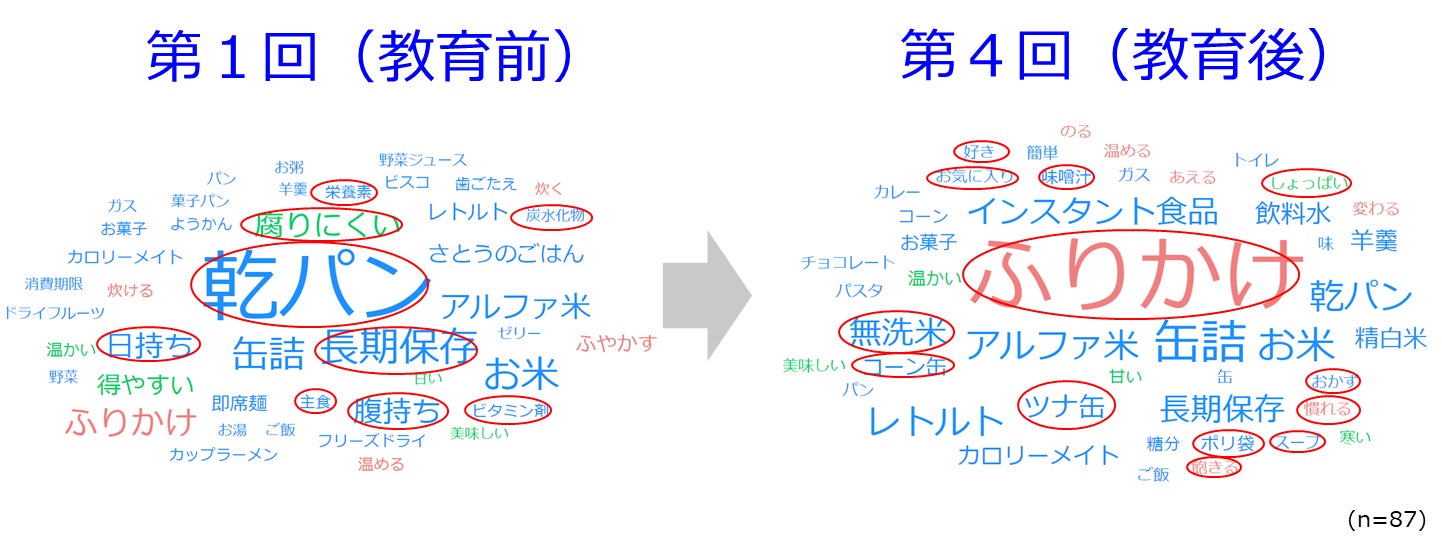

3回目と4回目の授業の間には、授業での学びを踏まえ、電気・ガス・水道・通信を使わずに、在宅避難を想定した「サバイバルナイト」のプログラムに自宅で取り組んでもらいました。電気・ガス・水道・通信が使えないことを想定した食事づくりに自宅で取り組んだ結果、教育前は、災害時に用意したい食事として「日持ち」や「栄養」を重視していたのに対し、実際にポリ袋調理による炊飯や缶詰等のストック食材を活用した食事を体験したことで、教育後は「味のバリエーション」や「あたたかい食事」を重視する傾向が見られました。

「実践!サバイバルナイト」では、行動科学の知見である行動変容ステージモデル*6に基づき、電気・ガス・水道・通信の具体的な備え方を紹介しており、ワークと実践を通して防災力を身につけることができます。在宅避難の備えに関する基礎資料としてもぜひご活用ください。

*1出典:東京都防災ホームページより、2023年4月1日現在の数字

*2内閣府「避難情報に関するガイドライン(令和3年5月)」の詳細こちら

*3 東京ガス都市生活研究所「日常の中で災害に備える工夫を~ローリングストックで備蓄し、美味しく楽しく食べる~」(2018年12月)ダウンロードはこちら

*4調査時期:2025年7月、調査方法=インターネット調査/調査対象:一都三県在住20~70代の男女1,200名

*5調査時期:2024年9~10月、調査方法:「実践!サバイバルナイト」を用いた全4回授業およびアンケート調査/対象:大学生87名

*6禁煙の研究から導かれたモデル。本モデルでは、人が行動(生活習慣)を変える際には「無関心期」⇒「関心期」⇒「準備期」⇒「実行期」⇒「維持期」の5つのステージを通ると考えられている。

<東京ガス都市生活研究所について>

東京ガス都市生活研究所は、1986年7月に設立されました。

社会の変化や都市に暮らす生活者についての多面的な調査・分析をもとに、将来のライフスタイルやニーズを予測し、生活者のより良い暮らしのためのさまざまな提言を行っています。