株式会社黒鳥社

世界がばらばらになっていくなかで、わたしたちはどうやって集い、対話することができるのだろうか。そのヒントを〈読書会〉〈模合〉〈鯰絵〉〈干支/生年祝い〉という日本の歴史や民俗から考えた、寄り合いの記録。

寄り合って話して探す、もうひとつの民主主義

週刊のニュースレターを中心に、自律協働社会のゆくえを探るコクヨのオウンドメディア「WORKSIGHT」。8/27(水)にプリント版最新号となる『WORKSIGHT[ワークサイト]28号 山の寄り合い Yoriai On The Hill』を刊行いたします。

社会がますます行き詰まるなか、民主主義、資本主義を見直すヒントは日本の歴史・民俗にあるかもしれない。

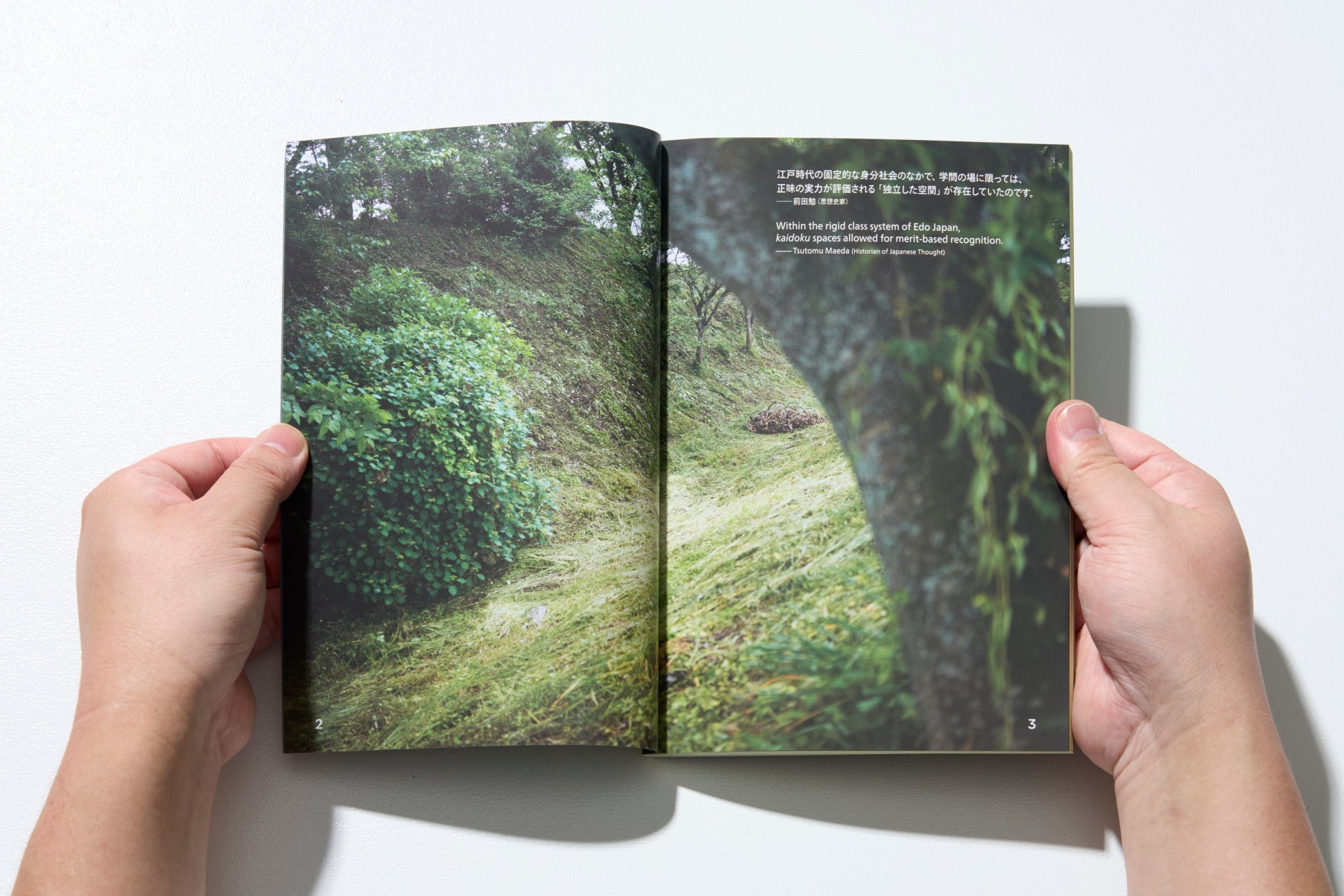

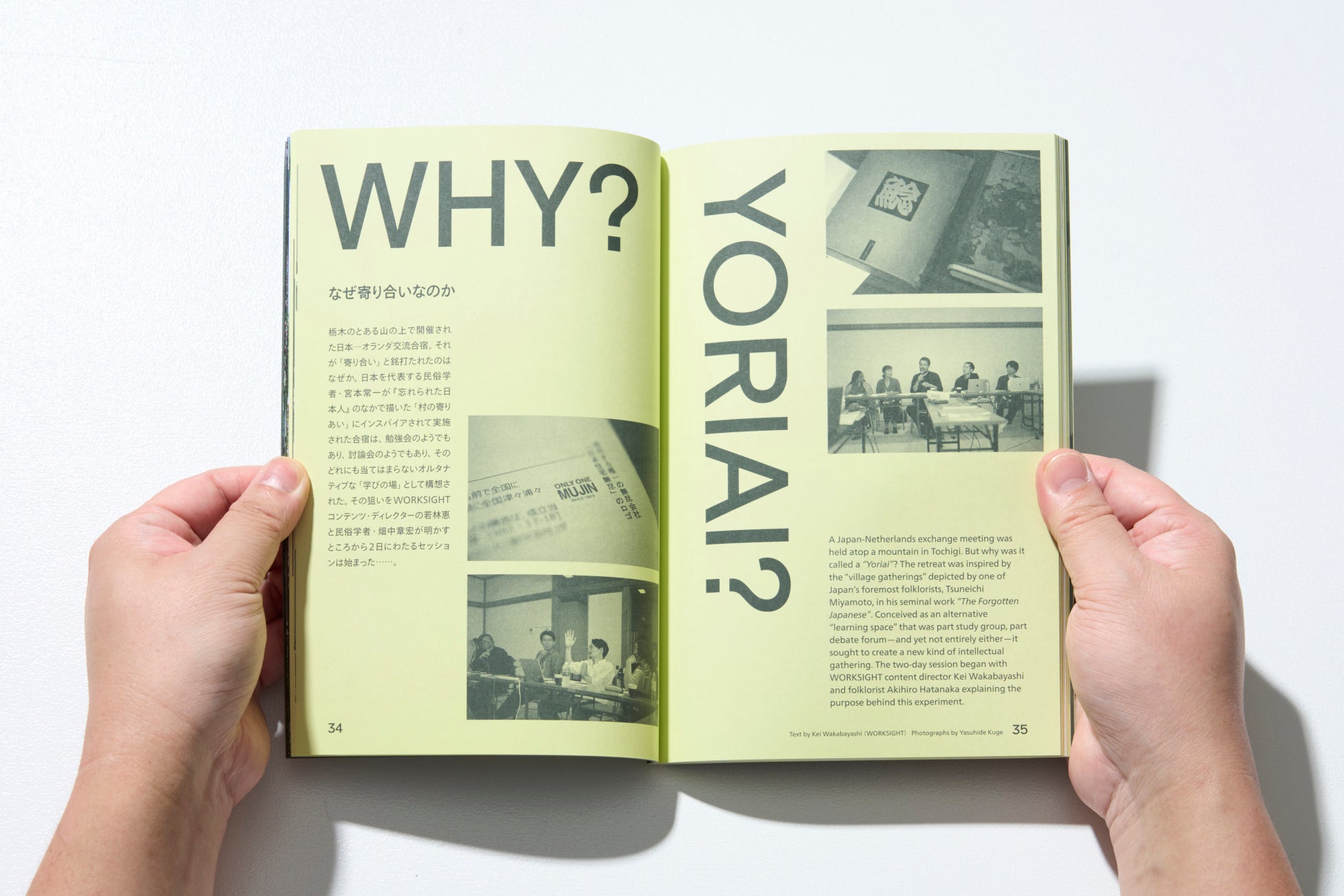

そのヒントを探るべく、民俗学者、文化人類学者、思想史学者、編集者、採集家、写真家、ウェブデザイナーなど国籍も専門も異なる参加者を招き栃木県さくら市で1泊2日の合宿を開催。不世出の民俗学者・宮本常一が『忘れられた日本人』に記した「村の寄りあい」に着想を得て、〈読書会〉〈模合〉〈鯰絵〉〈干支/生年祝い〉という日本の歴史・民俗のレクチャーをもとに、これからの時代の「集まり方」「議論の仕方」をディスカッションしました。

オランダと日本の各地から栃木県の小高い山の上に集まった人びとの、2日間の「寄り合い」の記録。ぜひご一読ください。

【講師】

読書会 :前田勉(思想史学者)

模合 :平野(野元)美佐(文化人類学者)

鯰絵 :畑中章宏(民俗学者)

干支/生年祝い:工藤沙希(コクヨ ヨコク研究所研究員)

【参加者】

ヴィンセント・スキッパー(Studio The Future)、サアダ・ノールハッセン(One World)、黒木晃(編集者/ディレクター)、白石洋太(ウェブデザイナー)、山本浩貴(小説家/デザイナー/批評家)、吉田勝信(採集者/デザイナー/プリンター)、久家靖秀(写真家)、山下正太郎(WORKSIGHT/コクヨ ヨコク研究所)、若林恵(WORKSIGHT/黒鳥社)、小林翔(WORKSIGHT/黒鳥社)

※今号は、大阪・関西万博に参加中のオランダが、会場を離れ日本各地で実施している「オランダ文化プログラム」とのコラボレーションによる特別編集号です。

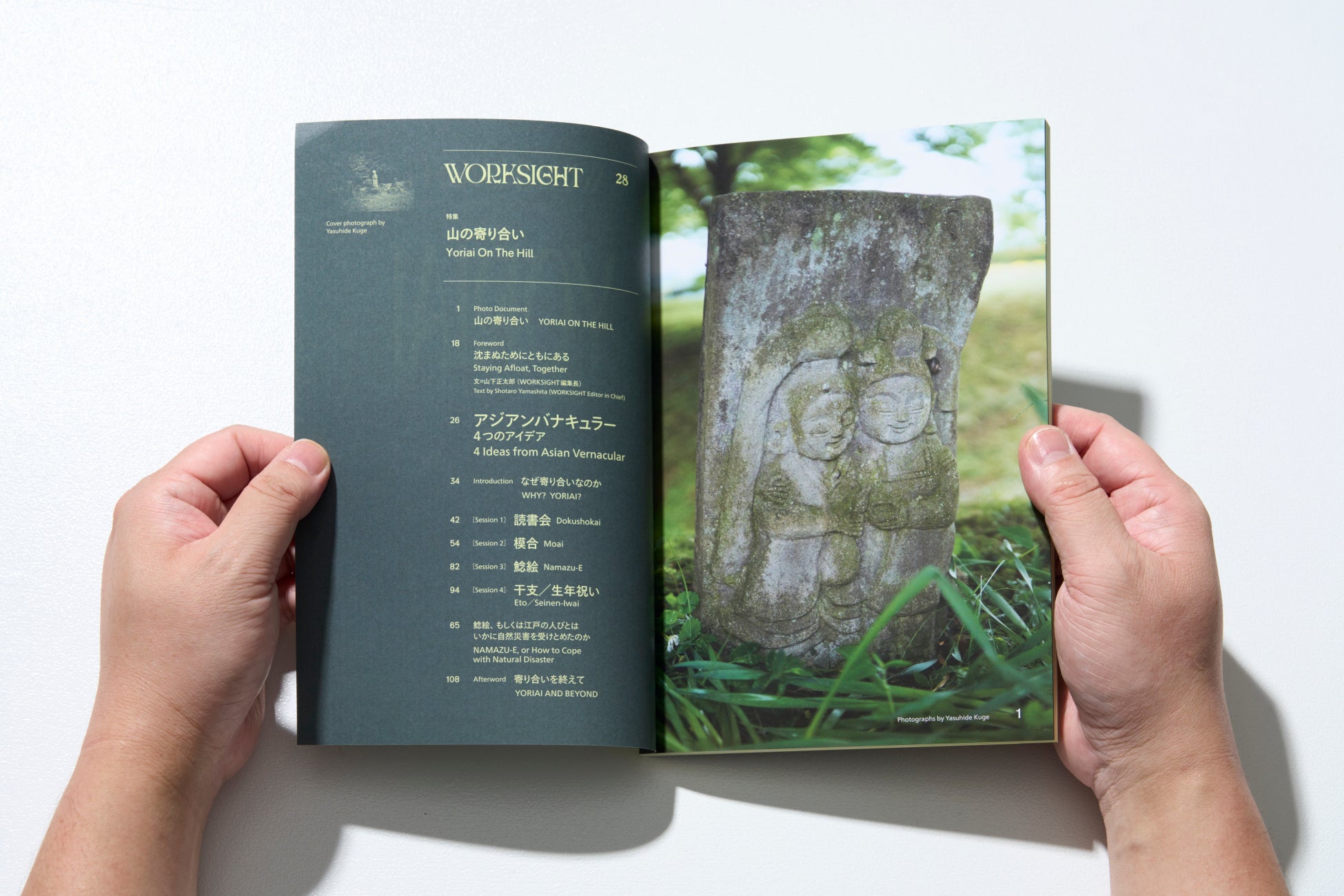

【目次】

◉

Photo Document

山の寄り合い YORIAI ON THE HILL

写真:久家靖秀

◉

巻頭言 Foreword

沈まぬためにともにある

Staying Afloat, Together

文=山下正太郎(WORKSIGHT編集長)

◉

アジアンバナキュラー 4つのアイデア

4 Ideas from Asian Vernacular

これまでのわたしたちを支えてきた近代の西洋的な価値観は、情報環境の変化によって大きく揺らいでいる。それぞれが触れる情報が異なり、見えている世界がばらばらになっていくなかで、わたしたちはどうやって集い、対話することができるのだろうか。そのヒントを、〈読書会〉〈模合〉〈鯰絵〉〈干支/生年祝い〉という日本の歴史や民俗から考える合宿を開催した。オランダと日本の各地から栃木県の小高い山の上に集まった人びとの、「寄り合い」の記録。

[Session 1]

読書会 Dokushokai

講師:前田勉(思想史学者/『江戸の読書会』著者)

江戸時代、読書会は身分を超えて人びとが意見を交わす不思議な言論空間だった。『解体新書』の翻訳書を江戸の世に送り出した「会読」という読書のかたちとはどういったものだったのか。本を読み、集まって語り合い、他者を認め合う学びの場は、いかにして成立し、消えていったのか。その実際の姿と変遷をたどり、近世日本にあった議論のあり方を振り返る。

[Session 2]

模合 Moai

講師:平野(野元)美佐(文化人類学者/『沖縄のもあい大研究 』著者)

模合とは、グループで毎月集まって会費を集め、それを参加者の誰かが総取りするという、沖縄に残る金融システム。世界各地で現在も類似の仕組みが使われており、金融だけでなく、相互扶助の役割も担っているのだという。お金を介するからこそできるユニークなコミュニティ形成の方法について、文化人類学者・平野(野元)美佐と議論した。

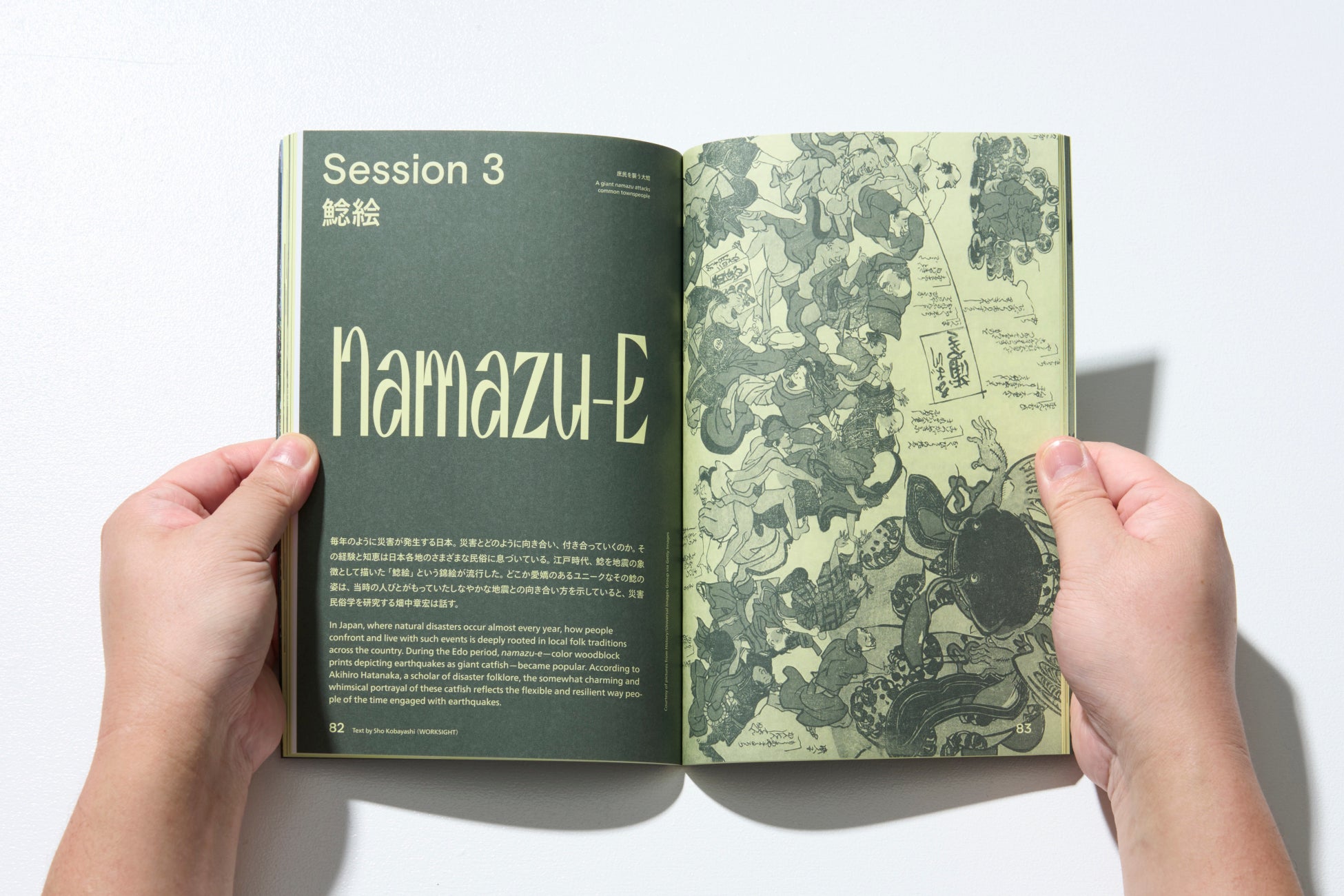

[Session 3]

鯰絵 Namazu-E

講師:畑中章宏(民俗学者)

毎年のように災害が発生する日本。災害とどのように向き合い、付き合っていくのか。その経験と知恵は日本各地のさまざまな民俗に息づいている。江戸時代、鯰を地震の象徴として描いた「鯰絵」という錦絵が流行した。どこか愛嬌のあるユニークなその鯰の姿は、当時の人びとがもっていたしなやかな地震との向き合い方を示していると、災害民俗学を研究する畑中章宏は話す。

[Session 4]

干支/生年祝い Eto/Seinen-Iwai

講師:工藤沙希(コクヨ ヨコク研究所研究員)

古代中国を発祥とし、現在も東アジアの生活のなかに溶け込む 「干支」 。西暦の直線的な時間認識とは異なり、12年で一巡する円環的な年齢システムは、個人化と多様化が進む社会のなかで普遍的に人びとを結びつける契機になるかもしれない。沖縄本島や南西諸島各地で行われる「合同生年祝い」行事と干支観念に根ざしたネットワークのモデルを例に、干支が結ぶ縁のあり方を議論する。

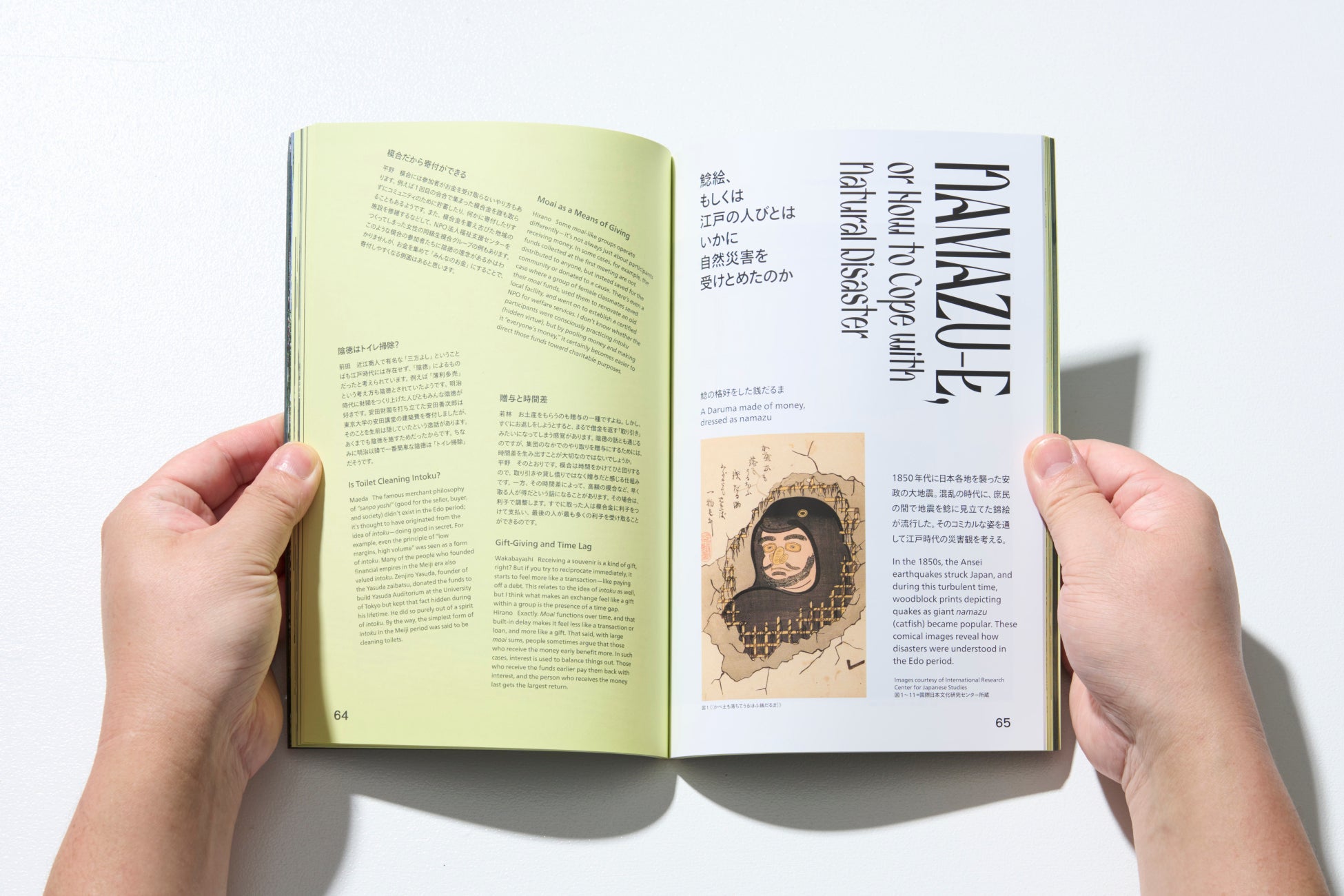

◉

鯰絵、もしくは江戸の人びとはいかに自然災害を受けとめたのか

NAMAZU-E, or How to Cope with Natural Disaster

1850年代に日本各地を襲った安政の大地震。混乱の時代に、庶民の間で地震を鯰に見立てた錦絵が流行した。そのコミカルな姿を通して江戸時代の災害観を考える。

◉

Afterword

寄り合いを終えて YORIAI AND BEYOND

2日間にわたる寄り合いで、参加者たちはどのようなことを考えていたのか。それぞれによる振り返りと、寄り合いから生まれた議論を深めていくための参考図書を紹介。

書籍情報

書名:『WORKSIGHT[ワークサイト]28号 山の寄り合い Yoriai On The Hill』

編集:WORKSIGHT編集部(ヨコク研究所+黒鳥社)

ISBN:978-4-7615-0935-4

アートディレクション:藤田裕美(FUJITA LLC)

発行日:2025年8月26日(火)

発行:コクヨ株式会社

発売:株式会社学芸出版社

協力:Nieuwe Instituut、お丸山ホテル

判型:A5変型/128頁

定価:1800円+税

https://book.gakugei-pub.co.jp/gakugei-book/9784761509354

WORKSIGHT[ワークサイト]

コクヨが掲げる「自律協働社会」というありたい社会像を手がかりに、これからの社会を考える上で重要な指針となりうるテーマやキーワードを拾いあげ、探究するメディア。ヨコク研究所と黒鳥社が中心となり構成された編集部が、ニュースレター(毎週火曜日配信)を中心に、書籍、イベントなどコンテンツを展開中! ニュースレターの登録はこちらから。

https://worksight.substack.com/

ヨコク研究所

未来社会のオルタナティブを研究/実践する、コクヨ株式会社のリサーチ&デザインラボ。パーパスである「ワクワクする未来のワークとライフをヨコクする」をキーワードとして掲げ、リサーチ、エンパワメント、プロトタイピングを主軸とした活動を展開し、会社の指針となる未来シナリオを更新するとともに、発信によってできたファンやコミュニティのなかで新たな社会像をつくり上げます。

黒鳥社

いまの当たり前を疑い、あらゆる物事について、「別のありようを再想像(Re-Imagine)する」ことをミッションに、雑誌、ウェブ、映像、イベント、旅などメディアを問わず、コンテンツをプロダクション(制作)するコンテンツレーベルです。書籍に『文学カウンセリング入門』(2025年8月)、『ミュージックシティで暮らそう』(2025年7月)、『会社と社会の読書会』(2025年1月)、『第七の男』(2024年5月)他。また、ポッドキャスト「メタバースえとせとら」「こんにちは未来」などの企画制作を行っています。2025年2月には東京・虎ノ門に書店+ギャラリーTIGER MOUNTAIN(タイガーマウンテン)をオープン!