練馬区立美術館

2025年9月から2026年2月にかけて全5回にわたり「美術と社会」講演会シリーズⅡ:《近代美術》を開催。前国立西洋美術館長の馬渕明子氏が講師を務める第1回は、現在申込受付中!(9月5日まで)

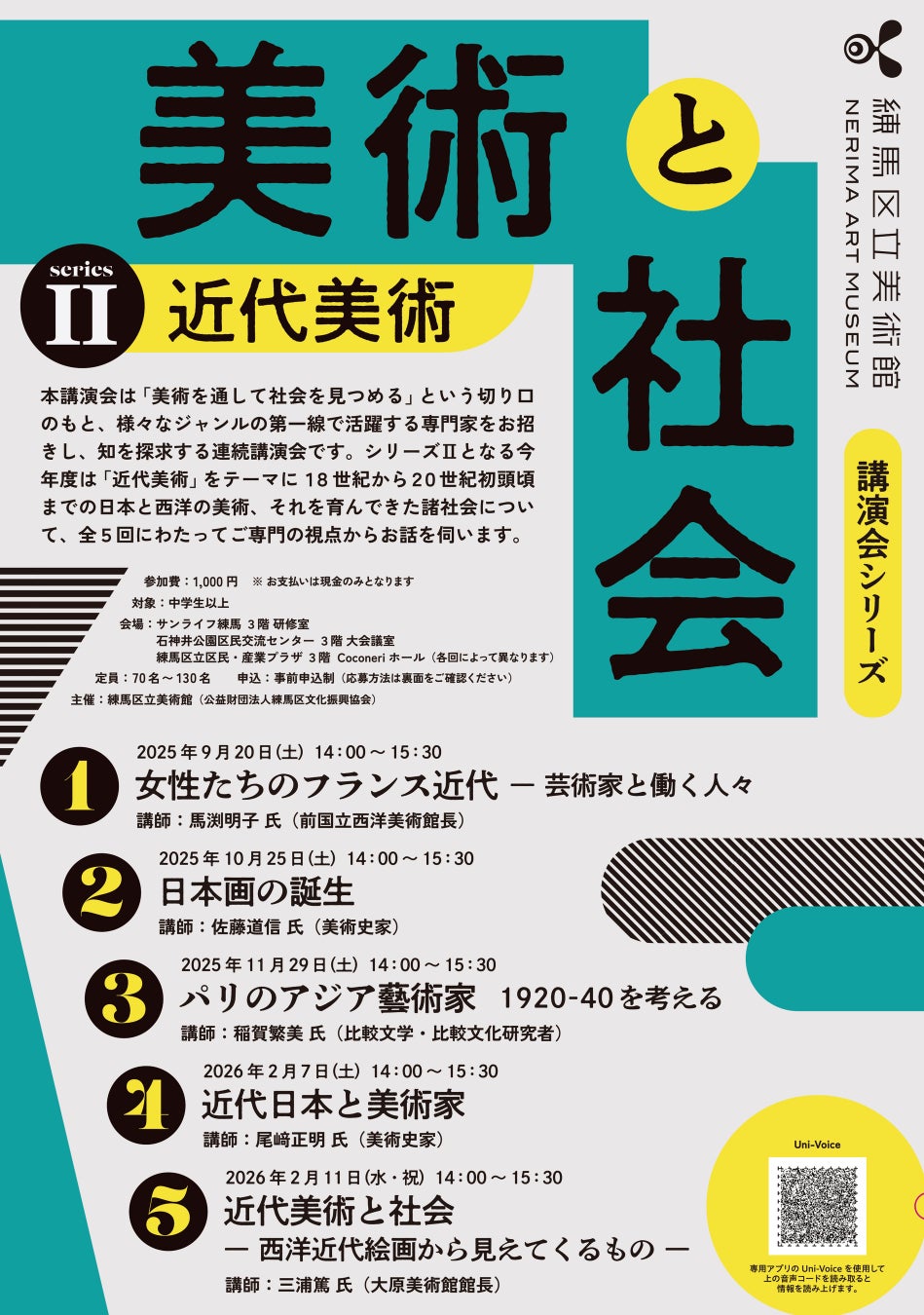

練馬区立美術館(東京都練馬区貫井)では、2025年9月から2026年2月にかけて、「美術と社会」講演会シリーズⅡ:《近代美術》と題し全5回にわたって講演会を開催します。

「美術と社会」は、「美術を通して社会を見つめる」という切り口のもと昨年度よりスタートした講演会シリーズです。「現代アート」をテーマとしたシリーズⅠに続き、シリーズⅡとなる今年度は「近代美術」をテーマに、18世紀から20世紀初頭頃までの日本と西洋の美術、それを育んできた諸社会について、美術界における様々なジャンルの第一線で活躍する専門家5名の方々からお話を伺います。

この講演会を通して、美術と社会のつながりを考えてみませんか?

「美術と社会」講演会シリーズⅡ:《近代美術》 講演ラインナップ

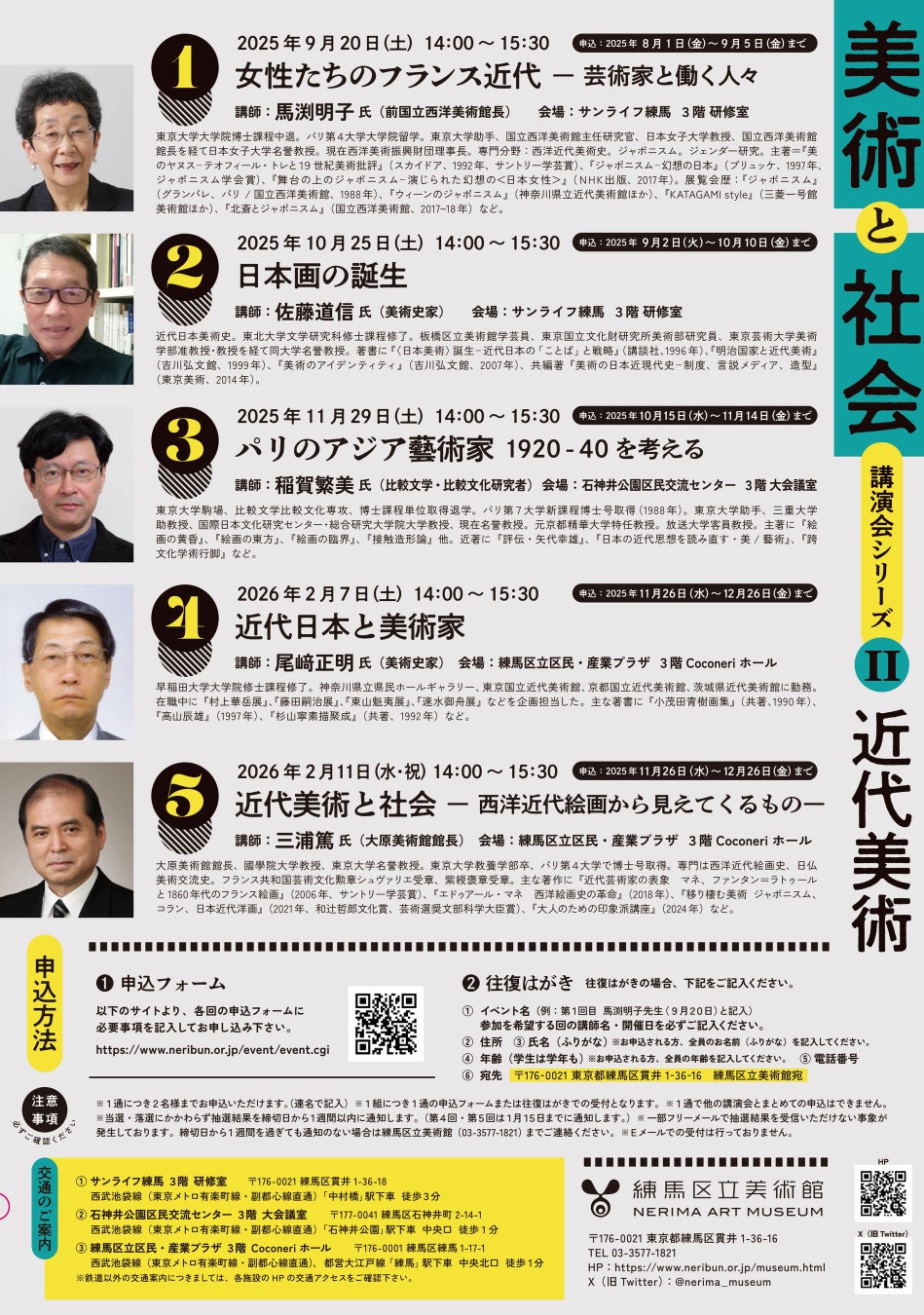

[第1回] 9月20日(土)14:00~15:30

「女性たちのフランス近代―芸術家と働く人々」

講師:馬渕明子 氏(前国立西洋美術館長)

フランスでは革命(1789年)以降、19世紀になると女性たちの活動の場は急速に広がりました。職業としての芸術家が増え、有名女優なども登場しましたが、いっぽう踊り子や売り子など華やかに見えながら搾取される層も形成されました。描く側、描かれる側の女性たちを美術作品を通して見てゆきます。

会場:サンライフ練馬 3階 研修室

申込期間:8月1日(金)~9月5日(金)★申込受付中!申込はこちら(当館HPに移動します)

[第2回] 10月25日(土)14:00~15:30

「日本画の誕生」

講師:佐藤道信 氏(美術史家)

会場:サンライフ練馬 3階 研修室

申込期間:9月2日(火)~10月10日(金)

[第3回]11月29日(土)14:00~15:30

「パリのアジア藝術家 1920年から40年を考える」

講師:稲賀繁美 氏(比較文学・比較文化研究者)

会場:石神井公園区民交流センター 3階 大会議室

申込期間:10月15日(水)~11月14日(金)

[第4回] 2026年2月7日(土)14:00~15:30

「近代日本と美術家」

講師:尾﨑正明 氏(美術史家)

会場:練馬区立区民・産業プラザ3階 Coconeri ホール

申込期間:11月26日(水)~12月26日(金)

[第5回]2026年2月11日(水・祝)14:00~15:30

「近代美術と社会―西洋近代絵画から見えてくるもの―」

講師:三浦篤 氏(大原美術館館長)

会場:練馬区立区民・産業プラザ 3階 Coconeri ホール

申込期間:11月26日(水)~12月26日(金)

▼参加費:1,000円 ※お支払いは現金のみとなります

▼対 象:中学生以上

▼定 員:70~130名(会場によって異なる) ※事前申込・抽選

▼主 催:練馬区立美術館(公益財団法人練馬区文化振興協会)

申込方法等の詳細はこちら(当館HPに移動します)

講師プロフィール

馬渕明子 氏(前国立西洋美術館長)

東京大学大学院博士課程中退。パリ第4大学大学院留学。東京大学助手、国立西洋美術館主任研究官、日本女子大学教授、国立西洋美術館長を経て日本女子大学名誉教授。現在西洋美術振興財団理事長。専門分野:西洋近代美術史。ジャポニスム。ジェンダー研究。主著=『美のヤヌス―テオフィール・トレと19世紀美術批評』(スカイドア 1992年、サントリー学芸賞)『ジャポニスム―幻想の日本』(ブリュッケ 1997年、ジャポニスム学会賞)、『舞台の上のジャポニスムー演じられた幻想の<日本女性>』(NHK出版 2017年)。展覧会歴:『ジャポニスム』(グランパレ、パリ/ 国立西洋美術館, 1988年)、『ウィーンのジャポニスム』(神奈川県立近代美術館ほか)、『KATAGAMI style』(三菱一号館美術館ほか)、『北斎とジャポニスム』(国立西洋美術館、2017ー18年)など。

佐藤道信 氏(美術史家)

近代日本美術史。東北大学文学研究科修士課程修了。板橋区立美術館学芸員、東京国立文化財研究所美術部研究員、東京芸術大学美術学部准教授・教授を経て同大学名誉教授。著書に『〈日本美術〉誕生―近代日本の「ことば」と戦略』(講談社、1996年)、『明治国家と近代美術』(吉川弘文館、1999年)、『美術のアイデンティティ』(吉川弘文館、2007年)、共編著『美術の日本近現代史―制度、言説メディア、造型』(東京美術、2014年)。

稲賀繁美 氏(比較文学・比較文化研究者)

東京大学駒場、比較文学比較文化専攻、博士課程単位取得退学。パリ第7大学新課程博士号取得(1988年)。東京大学助手、三重大学助教授、国際日本文化研究センター・総合研究大学院大学教授、現在名誉教授。元京都精華大学特任教授。放送大学客員教授。主著に『絵画の黄昏』、『絵画の東方』、『絵画の臨界』、『接触造形論』他。近著に『評伝・矢代幸雄』、『日本の近代思想を読み直す・美/藝術』、『跨文化学術行脚』など。

尾﨑正明 氏(美術史家)

早稲田大学大学院修士課程修了。神奈川県立県民ホールギャラリー、東京国立近代美術館、京都国立近代美術館、茨城県近代美術館に勤務。在職中に『村上華岳展』、『藤田嗣治展』、『東山魁夷展』、『速水御舟展』などを企画担当した。主な著書に『小茂田青樹画集』(共著、1990年)、『高山辰雄』(1997年)、『杉山寧素描聚成』(共著、1992年)など。

三浦篤 氏(大原美術館館長)

大原美術館館長、國學院大学教授、東京大学名誉教授。東京大学教養学部卒、パリ第4大学で博士号取得。専門は西洋近代絵画史、日仏美術交流史。フランス共和国芸術文化勲章シュヴァリエ受章、紫綬褒章受章。主な著作に『近代芸術家の表象 マネ、ファンタン=ラトゥールと1860年代のフランス絵画』(2006年、サントリー学芸賞)、『エドゥアール・マネ 西洋絵画史の革命』(2018年)、『移り棲む美術 ジャポニスム、コラン、日本近代洋画』(2021年、和辻哲郎文化賞、芸術選奨文部科学大臣賞)、『大人のための印象派講座』(2024年)など。

(参考)前回シリーズⅠ(2024年度)の「美術と社会」について

シリーズⅠとなる昨年度のテーマは「現代アート」。ますます表現を拡張している「現代アート」の諸相を、全4回にわたって専門家にお話しいただきました。

「美術と社会」講演会シリーズⅠ:《現代アート》

[第1回]「東日本大震災と写真」 講師:飯沢耕太郎 氏(写真評論家)

[第2回]「美術批評家・中原佑介が見た社会」 講師:加治屋健司 氏(東京大学大学院総合文化研究科教授)

[第3回]「美術館建築の歴史と動向」 講師:五十嵐太郎 氏(東北大学大学院工学研究科教授)

[第4回]「開かれた美術館:「強い市民」をつくるための金沢21世紀美術館の挑戦」 講師:長谷川祐子 氏(金沢 21 世紀美術館館長)