ソーシャルアクションネットワーク

プログラム①2025年7月26日(土)~27日(日) <宇和島市・愛南町> プログラム②2025年8月23日(土)~24日(日)<伊方町・西予市・八幡浜市>

一般社団法人 海と日本プロジェクトinえひめは、県内外の高校生を対象に、宇和海広域をフィールドにした持続的な海洋の利用と経済活動の両立について理解を深める「宇和海ブルーエコノミー学習プログラム」を開催しました。このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

イベント概要

・開催概要 県内外の高校生を対象に、持続的な海洋の利用と経済活動の両立を指す「ブルーエコノミー」について包括的に学習することを目的に、プログラム①では宇和島市、愛南町を、プログラム②では伊方町、八幡浜市、西予市の宇和海広域をフィールドにしたブルーエコノミー産業に関わる様々な体験型学習プログラムを実施。豊かな宇和海を後世に引き継ぎ、経済活動をしながら持続的に海を利用するためにはどのような考え方が必要か、高校生の視点で地元の海と人との関わりを紐解いた。

・日程 プログラム① 2025年7月26日(土)~27日(日)9時~17時

プログラム② 2025年8月23日(土)~24日(日)9時~17時

・開催場所 愛媛県宇和島市、愛南町、伊方町、八幡浜市、西予市(宇和海沿岸の5市町)

・参加人数 愛媛県内外の高校生17名

・後援 愛媛県、愛媛県教育委員会、宇和島市、宇和島市教育委員会、愛南町、愛南町教育委員会、伊方町、伊方町教育委員会、西予市、西予市教育委員会、八幡浜市、八幡浜市教育委員会

・協力 愛媛県水産研究センター、企業組合こもねっと、宇和島市生活環境課海洋ごみ対策係、ヤマニ中田水産、一般社団法人Umidas、西海観光船、朝日共販株式会社、愛媛県漁業協同組合三崎支所、株式会社古屋野水産、赤坂水産有限会社、一般社団法人 海洋産業研究・振興協会

プログラム①ブルーエコノミーの可能性と宇和海の水産業の特徴を学ぶ

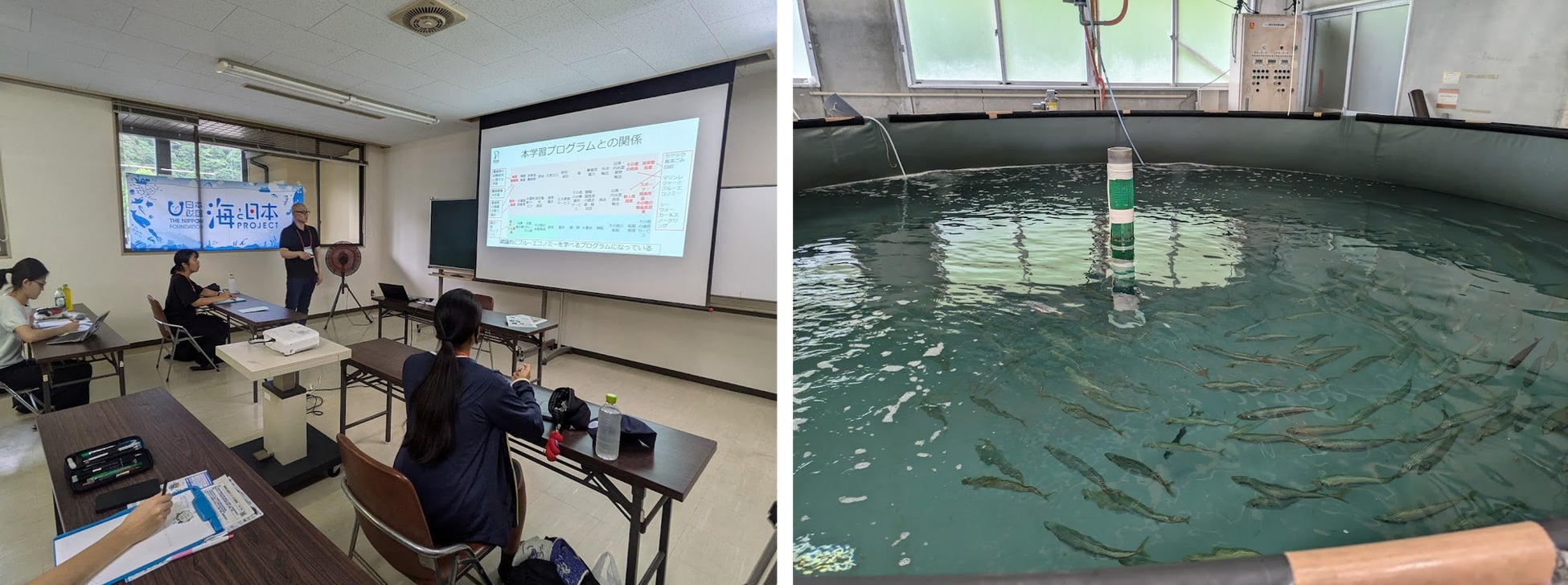

7月26日(土)~27日(日)に行われたプログラム①の初日は、宇和島市の愛媛県水産研究センターからスタート。最初の講師は、(一社)海洋産業研究・振興協会副主任研究員の田中元先生です。ブルーエコノミー分野の研究者である田中先生から、ブルーエコノミーという言葉が示す意味や、ブルーエコノミーに関連する産業にはどのような分野があるのかを学びます。田中先生によると、日本におけるブルーエコノミー産業は現時点で約40種類あるとのこと。また、今後ブルーエコノミー産業の規模としては、2025年から2050年にかけて約1.7倍に成長する予測があることを学びました。ただし、水産資源の枯渇や海洋ごみ問題など、解決すべき課題も多いとのこと。今回のプログラムを通して様々なブルーエコノミー産業を学び、宇和海で経済活動をしながら持続的に利用するためにはどのような考え方が必要か、高校生の視点で考えます。続いては、愛媛県水産研究センターの渡邉昭生センター長から、宇和海の水産業について学びます。座学の後は、センター内で飼育している様々な魚種を見学。愛媛県では、新たな魚種としてマサバの種苗生産技術開発、養殖技術開発に力を入れており、この日は屋内の円形水槽を泳ぐマサバを見学することが出来ました。

プログラム①漁村集落である宇和島市蒋渕でカヤックごみ拾いと一夜干し作りを体験

1日目午後のプログラムでやってきたのは、宇和島市内から車で約1時間、三浦半島の先端部にある漁村集落である蒋渕地区にあるキャンプ場施設「GO-HIGHTAKA」です。まずは、宇和島市生活環境課海洋ごみ対策係の立花裕嗣さんと、NPO法人木野環境の戸倉明子さんから、宇和海の海洋ごみ問題の現状と海洋ごみの再資源化に関する新たな取り組みについて学習しました。その後、二人一組でカヤックに乗り込み、インストラクターである企業組合こもねっとの篠原正彦さんの指導の下、船では上陸困難な海岸に漂着した海洋ごみの回収に出かけます。複雑な風向きや潮の流れに苦戦すること約30分、何とか海岸に上陸。発泡スチロールやペットボトルなどを回収し、現場から持ち帰りました。カヤックでの海洋ごみ回収活動は、アドベンチャー要素もあり、通常の海岸清掃よりもより大きな達成感があったようです。その後は、宇和海で獲れたマアジを使った一夜干し作りに挑戦。講師は、企業組合こもねっとの高木元さんです。一夜干しに加工することで、より保存ができるようになること、商品開発による付加価値がつくことなどを学びながら、慣れない包丁さばきでマアジを開きました。なかなかの出来栄えです。

プログラム①愛南町での養殖漁業と、”海業”の取り組みについて学ぶ

2日目の午前中に訪れたのは、愛南町赤水のヤマニ中田水産です。ヤマニ中田水産では、御荘湾の沖合いにある三ツ畑田島周辺の潮通しのよい海域に養殖いけすを設置しており、マダイやマサバなど数種類の魚種を養殖しています。講師を務めて下さった中田知公さん、大戸友也さんらの案内の元、船で沖合いの養殖いけすまで移動し、日々の作業の1つである魚体計測の作業を体験し、養殖魚の生育状況を確認しました。続いては、(一社)Umidasの清水陽介さんを講師に迎え、愛南町内で進める”海業”の取り組みについて学習します。”海業”とは、「海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用し、地域のにぎわいや所得と雇用を生み出すこと」と定義されており、まさにブルーエコノミーの考えと合致する点が多くあります。この春発足した(一社)Umidasでは、これまで町内で取り組んできた「Jブルークレジットの認証取得」、「海洋ごみ回収」、「魚食教育」などを地域の観光資源と組み合わせ、経済循環を生み出す仕組みの構築を目指しているそうです。

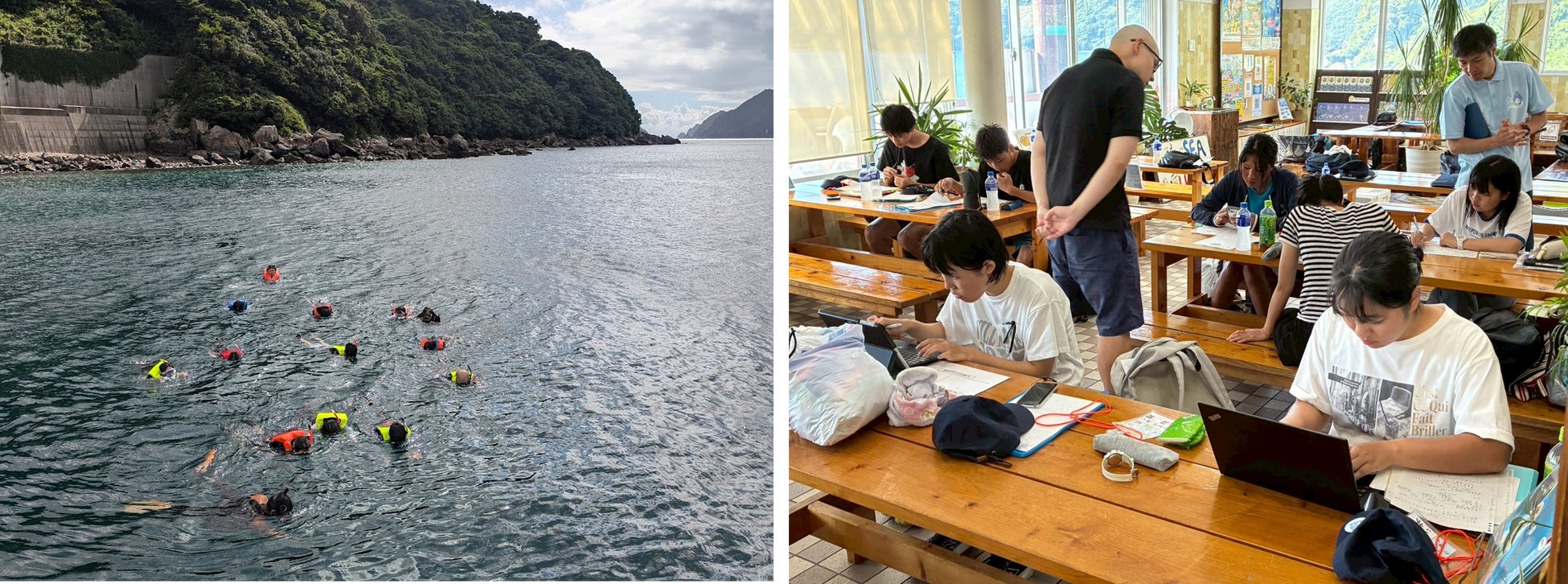

プログラム①愛南町の豊かな海をスノーケリングで体験!2日間のまとめ学習

2日目の午後のプログラムは西海観光船を訪問し、ダイビングインストラクターの高橋翔さんから、マリンレジャーとブルーエコノミーの繋がりについて座学で学びました。その後は、実際に海に入ってスノーケリングを体験。この日は、遠くを通過した台風の影響でうねりが残ったことから、当初予定していた沖合いの鹿島周辺ではなく、沿岸に近いエリアでのスノーケリング体験となりましたが、多種多様な海の生物を自分の目で観察することが出来ました。最後のプログラムは、2日間のまとめ学習です。2日間のプログラムに全体講師として帯同した(一社)探究科学研究所の里浩彰先生からのアドバイスを受けながら、参加した生徒は2日間で学んだことを生かして「ブルーエコノミーの視点を持って宇和海で事業を興すための事業計画」を作成しました。参加した生徒からは、「持続的な養殖漁業とするために、養殖技術の専門学校を設立する」、「海洋ごみ回収活動をもっと身近にするために、自治体と連携した地域ポイントを付与し生活に利用できる仕組みを作る」など、高校生の視点から様々なアイデアが生み出されました。

プログラム②佐田岬半島で持続可能なしらす漁と水産加工について学ぶ

8月23日(土)~24日(日)に行われたプログラム②の最初の訪問場所は、日本一細長い半島として知られる佐田岬半島の中ほどにある伊方町川之浜の朝日共販株式会社です。プログラム①同様に、(一社)海洋産業研究・振興協会副主任研究員の田中元先生からブルーエコノミー産業の可能性について解説があった後、このパートの講師を務めて下さった朝日共販の福島大志さんらの案内でしらす漁場の見学に出かけます。ここ伊方町でのしらす漁は、漁場が沿岸から数百メートルの距離に設定されており、岸から目と鼻の先に漁場があるとのことです。続いて、加工場での作業を見学。厳格な品質管理を行い、佐田岬半島から全国の消費者へしらすを届けている拠点での取り組みを学びました。その後の座学では、マリンエコラベル(MEL)の取得や独自の禁漁期の設定、森林再生やビーチクリーン活動など、ここ佐田岬半島でしらす漁を持続可能な状態で将来も続けるために取り組んでいる様々な取り組みを学びました。

プログラム②伝統漁法”漁士(あまし)”と、赤ウニのブランド化戦略を学ぶ

1日目の午後に訪問したのは、佐田岬半島の先端部に近い伊方町の三崎地区。ここでは、ボンベ等を背負わずに素潜り漁を行う”漁士(あまし)”さんによる伝統的な漁法が今も続けられています。講師を務めて下さったのは、愛媛県漁業協同組合三崎支所運営委員長の尾﨑健史さん。まずは尾﨑さんによる素潜り漁のデモンストレーションを船から間近に見学します。(漁場の特定を避けるため、撮影はNG)この日は水深約12mの場所で行いましたが、1分以上の潜水を複数回繰り返し、見事赤ウニを漁獲しました。続いては、尾﨑さんによる座学で、漁協として取り組んでいる赤ウニのブランド化戦略について学びます。天然資源が減ってきている大きなトレンドに逆らうことが出来ない中で、漁協の組合員が生計を立てていくにはどうすればよいか。考え抜いた中で生み出されたのがブランド化の戦略です。独自に定めた大きさ以上の赤ウニのみを漁獲、丁寧に加工し、これまでにない高価格帯で販売することで収益を上げる。その一方で、これまでは漁獲していた小さい赤ウニの資源管理をすることで、将来漁獲できる赤ウニを海に残す取り組みを始めています。その後は加工場に移動し、赤ウニの殻割り作業を体験。専用の器具を使いながら、ウニの身が割れないように、慎重に取り出していきます。到底自動化が出来ない、根気のいる繊細な作業を体験しました。

プログラム②早朝の卸売市場見学と低利用魚アイゴの活用と今後の可能性を学ぶ

2日目のプログラムは早朝5時30分からスタート。八幡浜市水産物地方卸売市場を訪問し、宇和海近海で水揚げされた水産物が、卸売業者さんに買い付けされていく様子を見学します。講師を務めて下さったのは、八幡浜市水産港湾課の山内武弥さん。見学者用のキャップを被り、水産物を扱うプロフェッショナル達が集う市場内に立ち入ります。この日は、八幡浜の伝統であるトロール漁が始まる前ということで、水産物の量はやや少なめとのこと。しかしながら、宇和海から水揚げされた多種多様な魚種が多く並び、非常に活気がありました。また、上着の裾に数字を隠しながら行う”セリ”の様子を見学したり、市場の関係者に水産物の水揚げ量や海の環境変化について尋ねたりと、卸売市場でしか経験できない貴重な学びを得ることが出来ました。朝食を挟んで続いてのプログラムは、低利用魚アイゴの活用と今度の可能性について学びました。講師を務めたのは、株式会社古屋野水産の古屋野太一さん。ヒレに毒があり、また皮や内臓から独特の臭いを発するため市場に流通することの少ないアイゴですが、古屋野さんは漁獲方法、一定期間の生かし、締め方、さばき方を徹底的に管理することで、臭みを一切出さずにアイゴを調理する技術を持っています。座学の後は、参加者一人一匹のアイゴを古屋野さん指導の下さばいていきます。まずは古屋野さんがさばいたアイゴの薄造りをポン酢で試食。美味い!!参加者、運営スタッフ一同で感激しました。この日作った料理メニューはアイゴのお刺身と天ぷら。約1時間半の料理時間で見事に完成した2品と、前日に殻割り作業をした赤ウニをトッピングし、この日の豪華な昼食が完成しました。

プログラム②最先端&持続可能なマダイの養殖を学ぶ

2日目午後のプログラムでは、八幡浜市から車で30分程度の西予市三瓶へ移動し、赤坂水産有限会社を訪問しました。赤坂水産では、ご多忙の中講師を務めて下さった取締役の赤坂竜太郎さんから、養殖いけす内のマダイの分布変化により給餌のタイミングや量を調整する給餌ロボットの導入や、飼料に魚粉を一切使用せずに養殖することに成功した新たな生産手法の確立、また、長期間の輸送を可能にしている特殊な締め方技術の導入など、最先端で持続可能なマダイ養殖を体現する数々の取り組みを学びました。それと同時に、赤坂さん自身がサスティナブルなマダイ養殖を通して日本の海を豊かにしたいと願う強い思いをひしひしと感じました。最後に実施したのは、プログラム①と同様に2日間のまとめ学習です。本プログラムにも全体講師として帯同した(一社)探究科学研究所の彰さん先生からのアドバイスを受けながら、生徒たちはグループに分かれて、2日間で学んだことを生かして「ブルーエコノミーの視点を持って宇和海で事業を興すための事業アイデア」を作成しました。プログラム②は水産業に関わりのある内容が多かったため、参加した生徒からは、低利用魚の活用アイデアに関する発表が多くありました。

<団体概要>

団体名称:一般社団法人 海と日本プロジェクトinえひめ

活動内容 :愛媛県内の海を中心とする食・文化・スポーツ・自然環境等の分野において、様々な関係者と連携した活動のムーブメント作り、イベント開催、情報発信等を実施する。

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。