株式会社KiteRa

「安心して働ける世界をつくる」をミッションに掲げ、社内規程DXサービス「KiteRa Biz(キテラビズ)」と社労士向けサービス「KiteRa Pro(キテラプロ)」を提供する株式会社KiteRa(代表取締役 執行役員 CEO:植松隆史、本社:東京都港区、読み:キテラ、以下「当社」)は、所属先の会社に社内規程(就業規則、賃金規程など)が「あることを知っている」と回答した全国のビジネスパーソン852名を対象に、「企業のGRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)に関する実態調査 vol.2」を実施しました。

近年、頻繁な法改正や変化の速い事業環境のもと、企業のGRC強化は避けて通れない経営課題です。GRCの実効性を高めるには、現場で守るべき基準や行動指針を明文化し、全社に徹底することが不可欠であり、その基盤となるのが規程の整備と適切な運用です。特に、規程の周知と理解を含む運用プロセスの整備は、企業のGRCを実効的に機能させる前提となります。

本調査では、従業員の「規程リテラシー(従業員における規程の”検索・理解・遵守”)」と「周知の“質”」に焦点を当て、企業における社内規程の整備・運用およびGRCの運用実態を可視化しました。

調査サマリー

-

ツール導入の”デジタル格差”。社内規程の内容確認方法で「規程管理システムやツールの利用」は小規模3.8%、大企業27.6%

-

規程の場所が「すぐ分からない」人が3人に1人。役職ギャップは22.1ポイント(課長77.1%、一般55.0%)

-

社内規程の文書は「分かりにくさ」が上回る。分かりにくい44.0%、分かりやすい41.1%。現場部門と管理部門で2倍の認識差

-

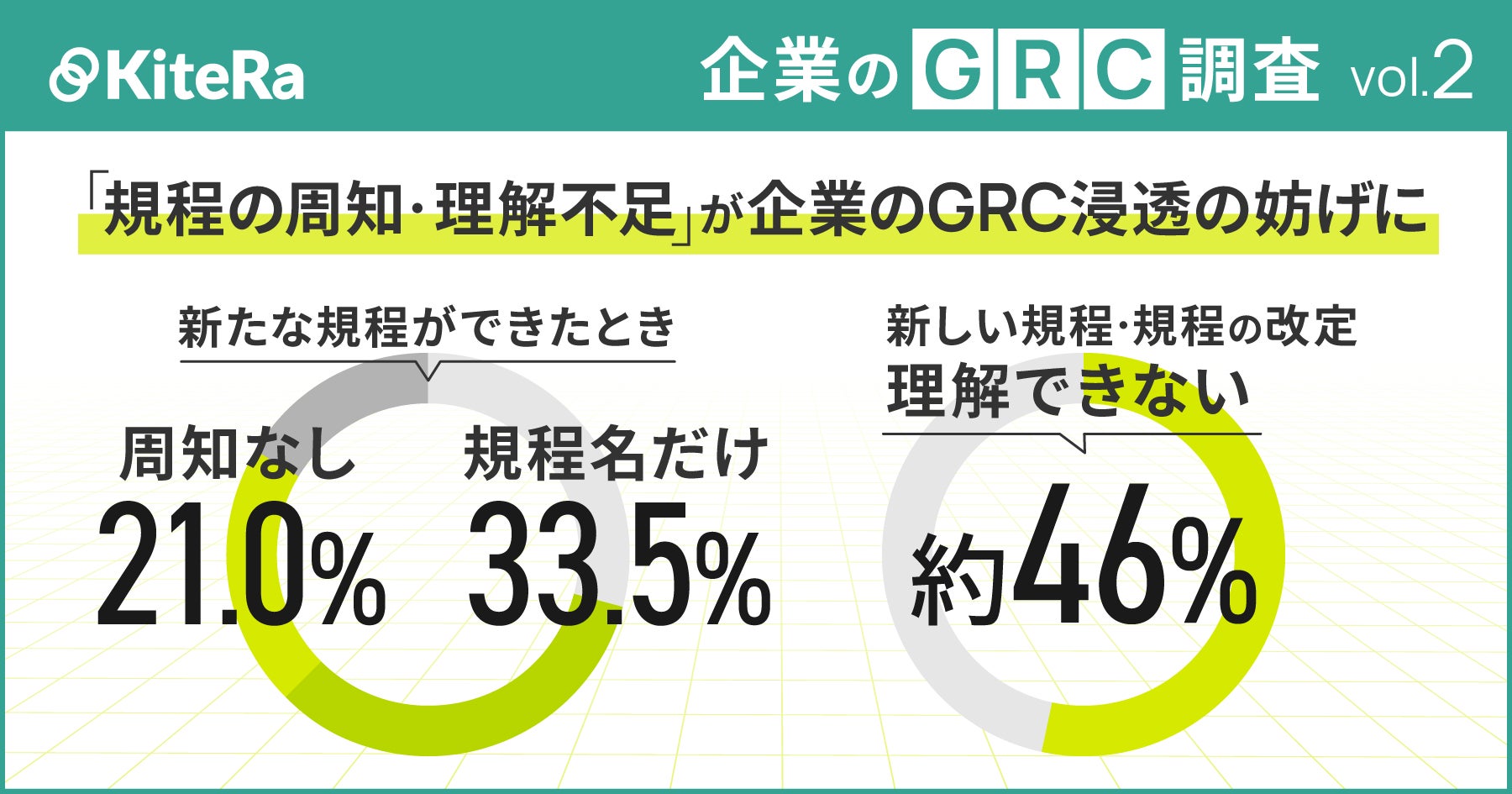

周知の質に課題。「規程の名前だけ」33.5%、「周知なし」21.0%。大企業でも「周知なし」が13.8%

-

新しい規程、さらに変更後も「理解できない」が約46%

-

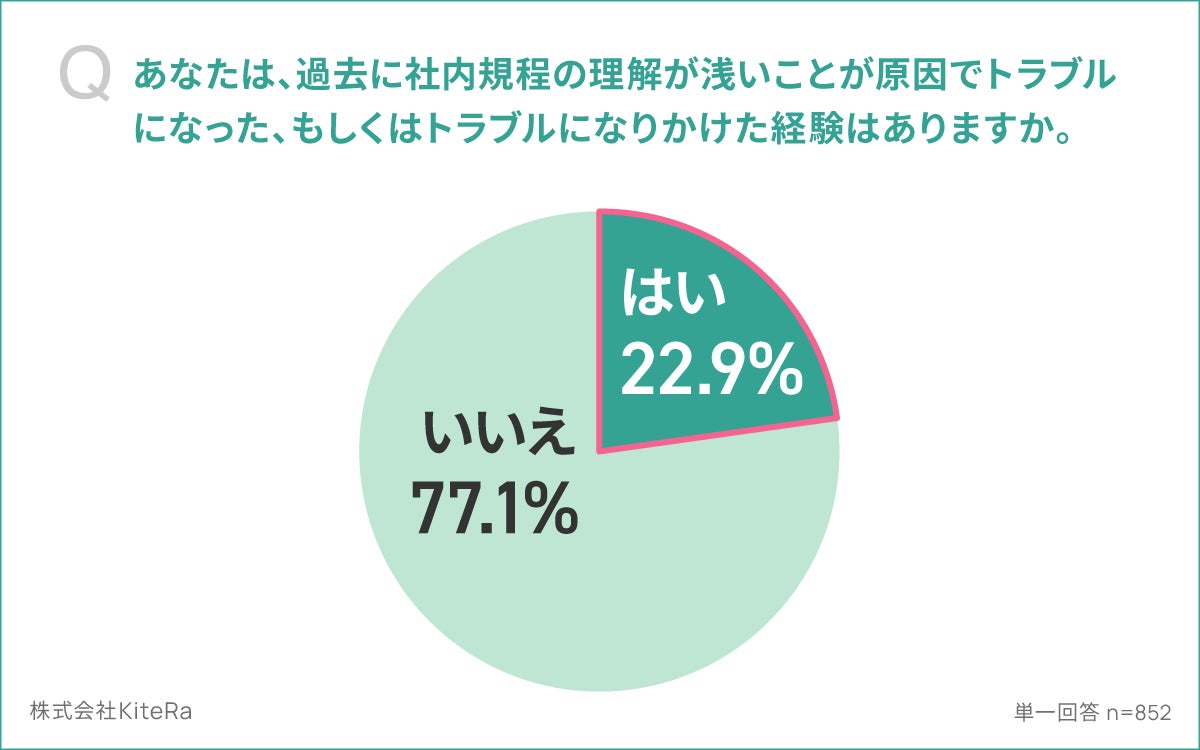

「理解が浅くてトラブルになった・なりかけた」経験あり22.9%

-

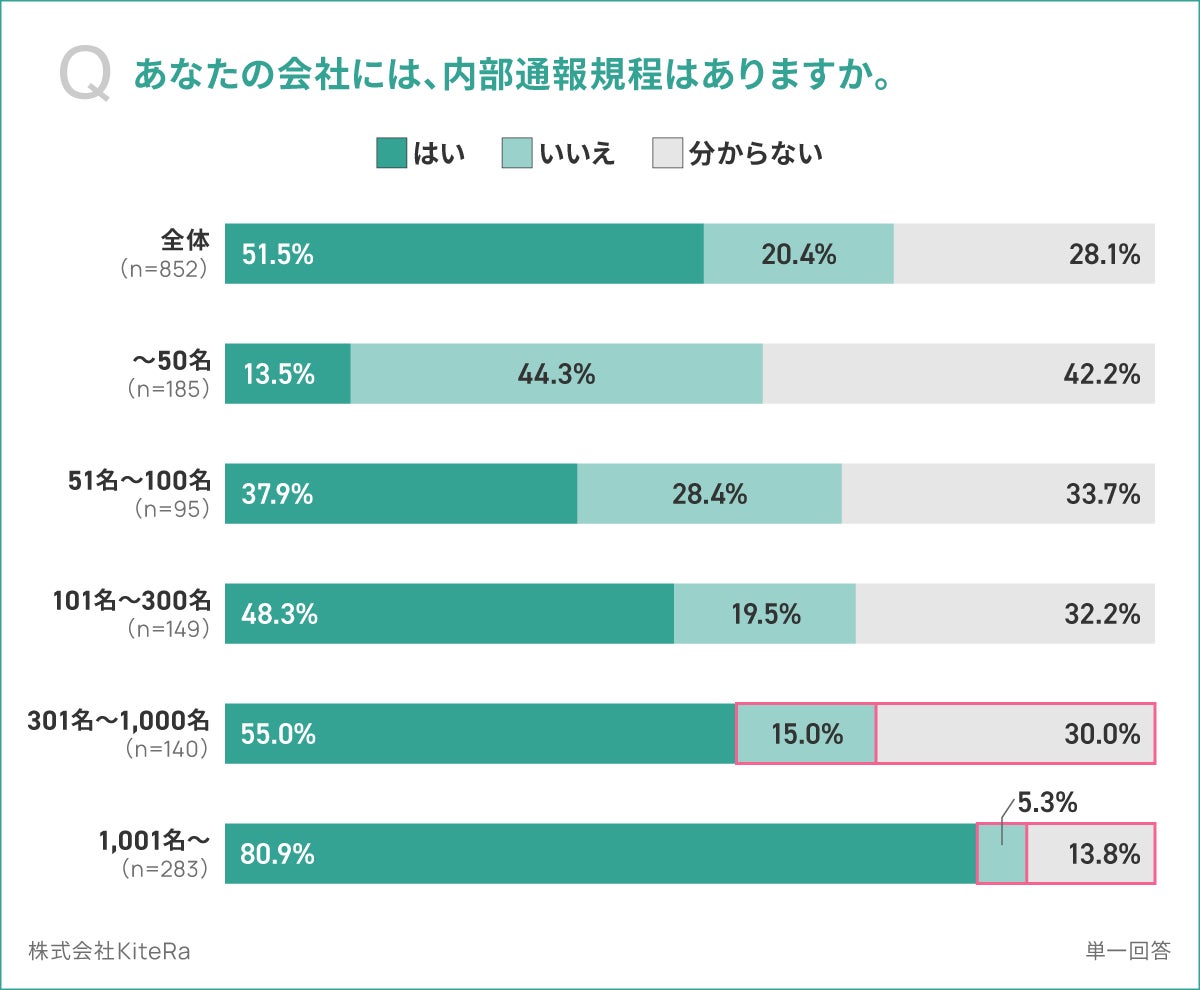

従業員301名以上の企業に所属する従業員の”5人に1人”が「内部通報規程」の存在を知らず

-

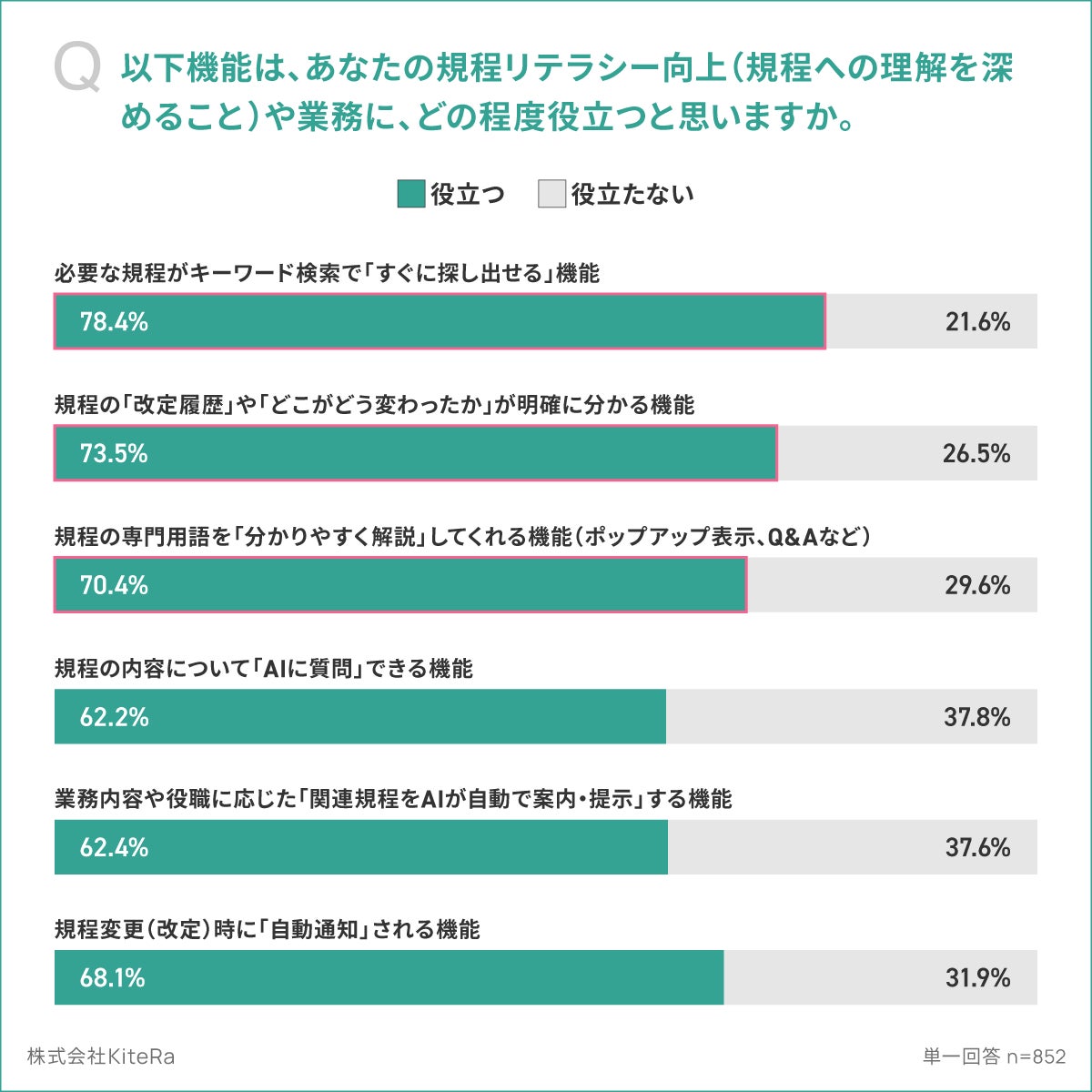

規程リテラシー向上のために、”役立つDX機能”は明確。検索機能78.4%、改定差分表示機能73.5%、理解支援(要約や用語解説)機能70.4%

-

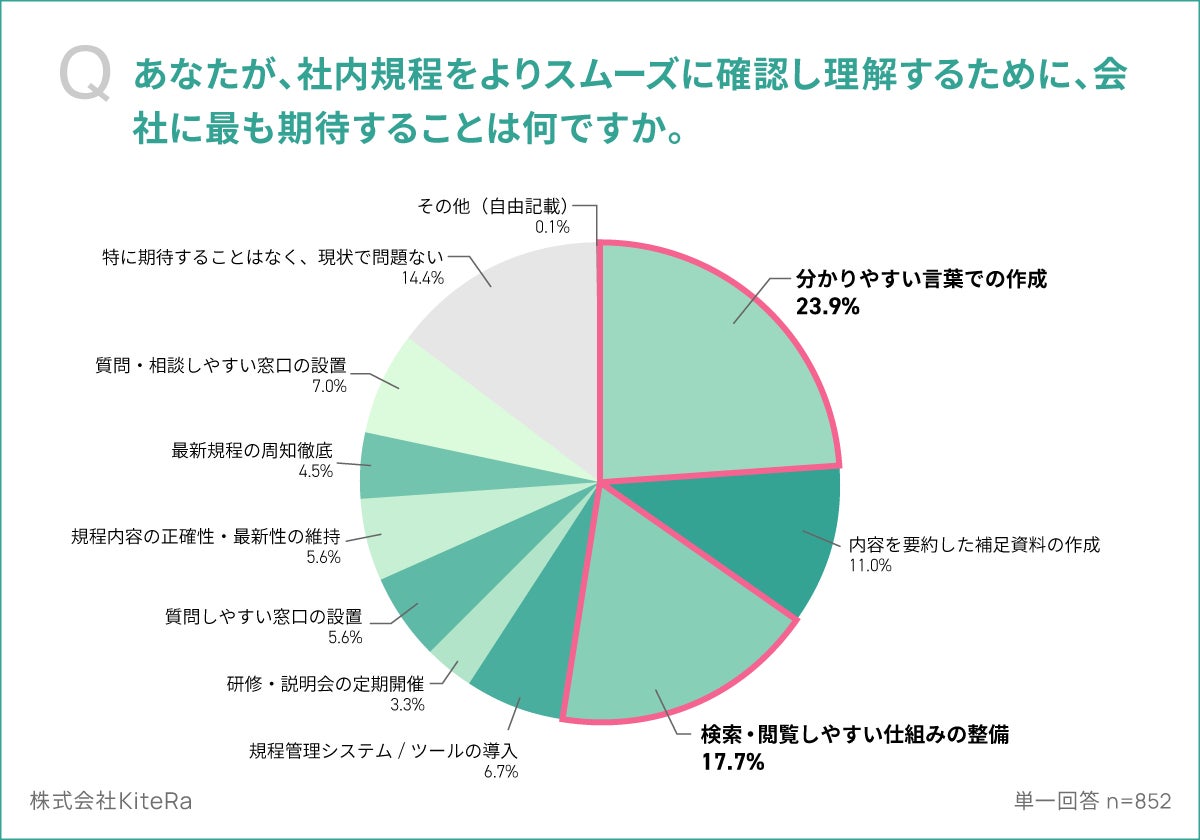

社内規程のスムーズな確認・理解のために会社に最も期待することは「分かりやすい言葉での作成」23.9%、「検索・閲覧のしやすさ」17.7%。“読みやすさ・探しやすさ”が上位

調査結果

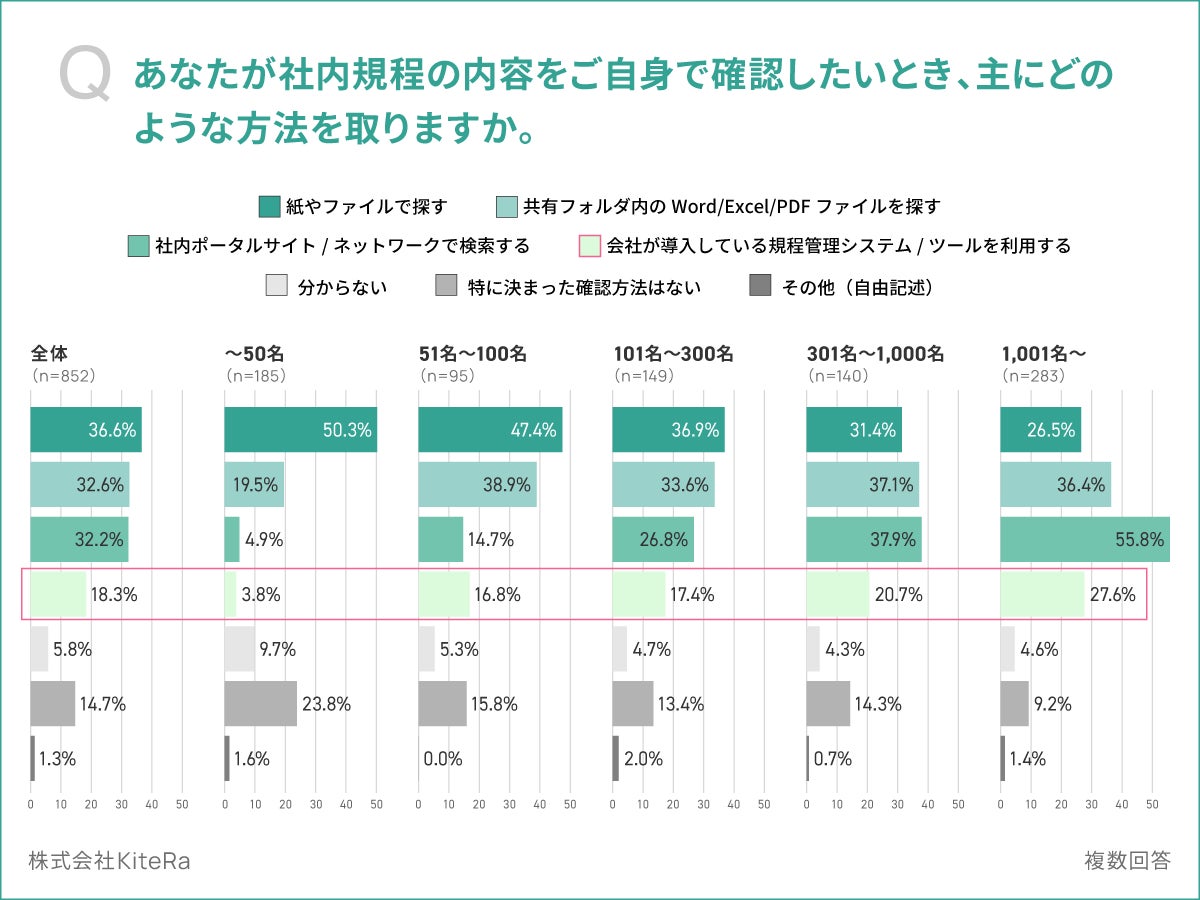

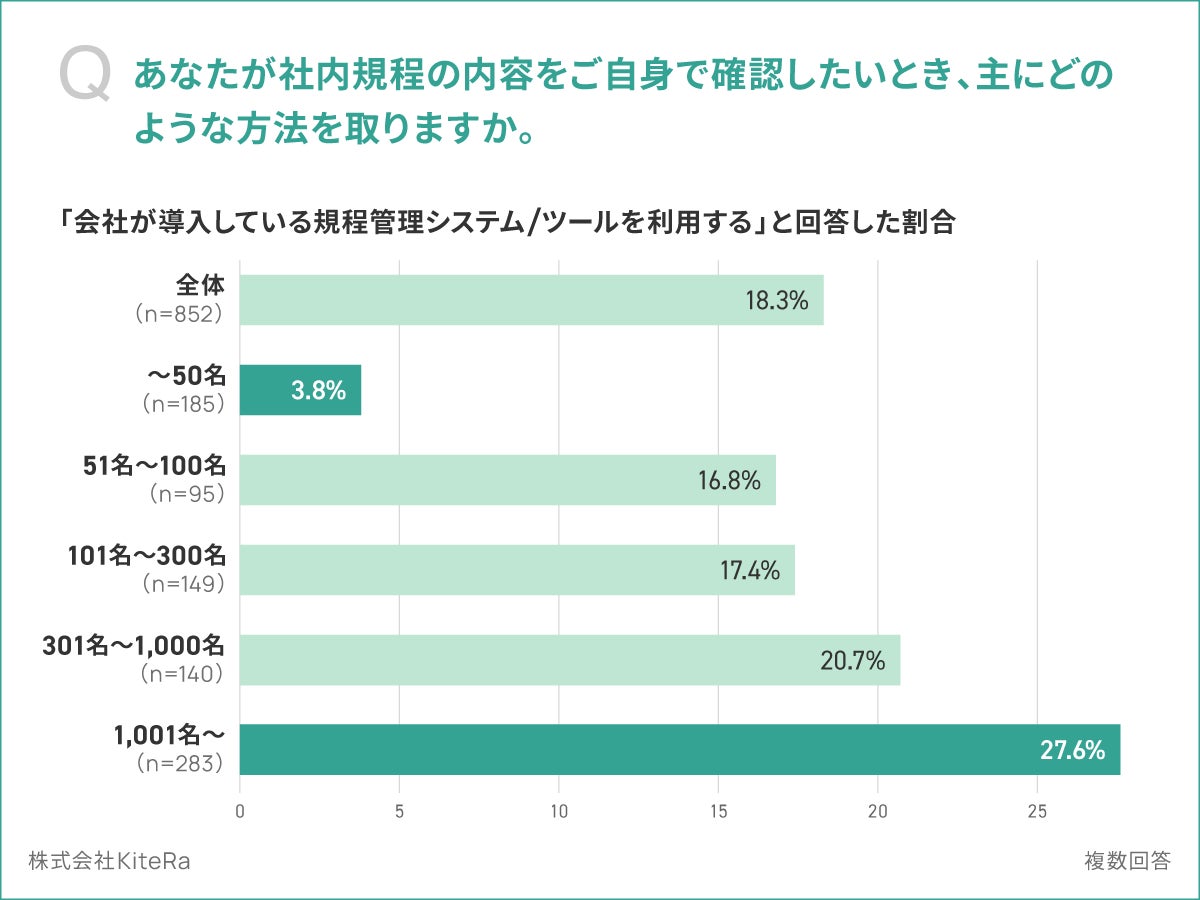

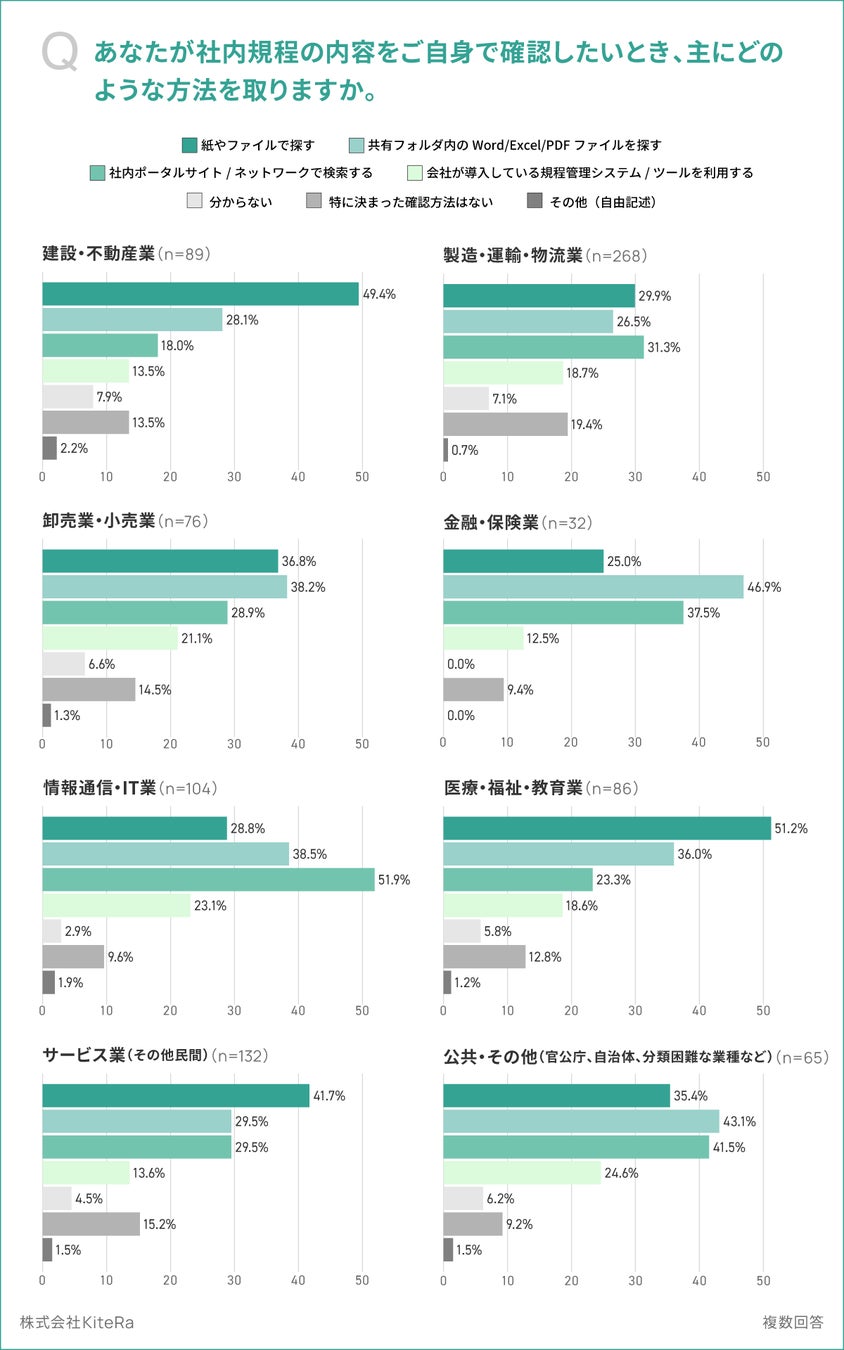

【Q1】 ツール導入の”デジタル格差”。社内規程の内容確認方法で「規程管理システムやツールの利用」は小規模3.8%、大企業27.6%

「あなたが社内規程の内容をご自身で確認したいとき、主にどのような方法を取りますか(複数回答)」の質問に対し、全体では「紙やファイル」が36.6%、「共有フォルダ内の文書」が32.6%、「社内ポータルサイト/ネットワーク」が32.2%でした。

規程管理システムやツールの利用は全体で18.3%にとどまり、従業員規模別では50名以下が3.8%、1,001名以上が27.6%と差が大きくなりました。

業種別では、規程管理システムやツールの利用が低い順に、金融・保険12.5%、建設・不動産13.5%、サービス業13.6%、医療・福祉・教育18.6%、製造・運輸・物流18.7%でした。全体平均18.3%を明確に下回る業種が多く、上位でも20%未満にとどまることから、導入の定着とDX化には課題が残ります。

【Q2】 規程の場所が「すぐ分からない」人が3人に1人。役職ギャップは22.1ポイント(課長77.1%、一般55.0%)

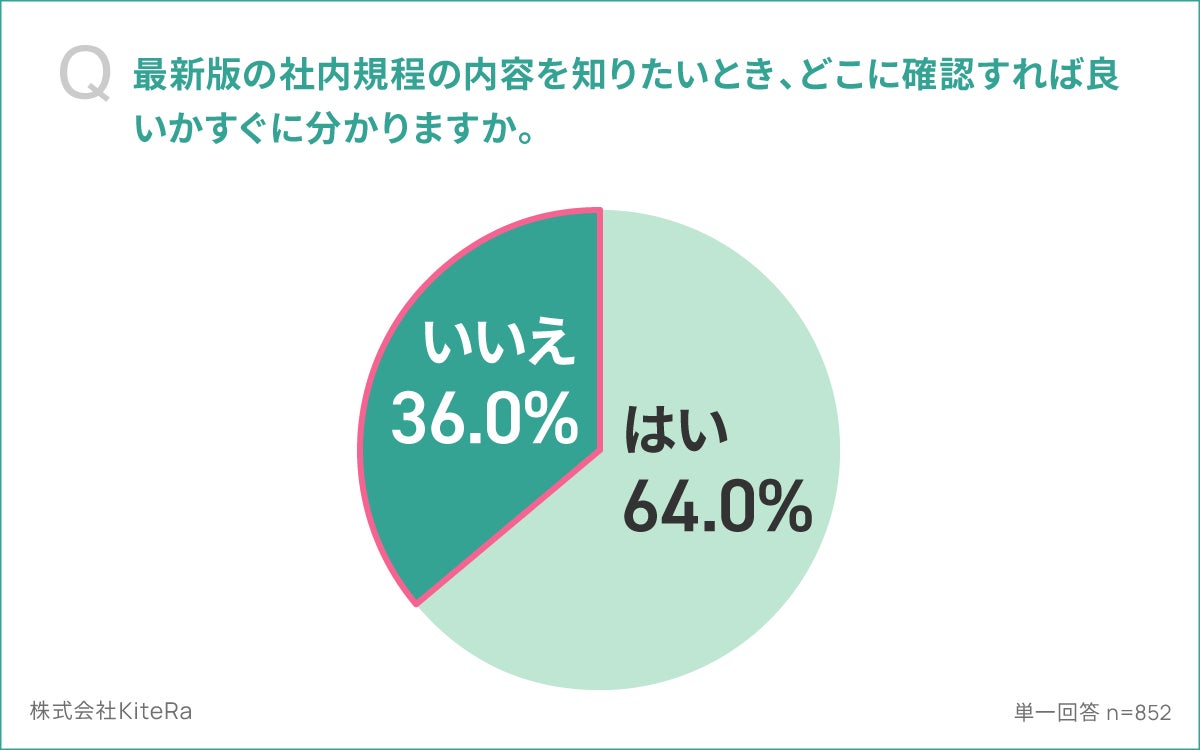

「最新版の社内規程の内容を知りたいとき、どこに確認すれば良いかすぐに分かりますか(単一回答)」の質問に対し、「はい(すぐ分かる)」は64.0%、「いいえ(すぐ分からない)」は36.0%でした。

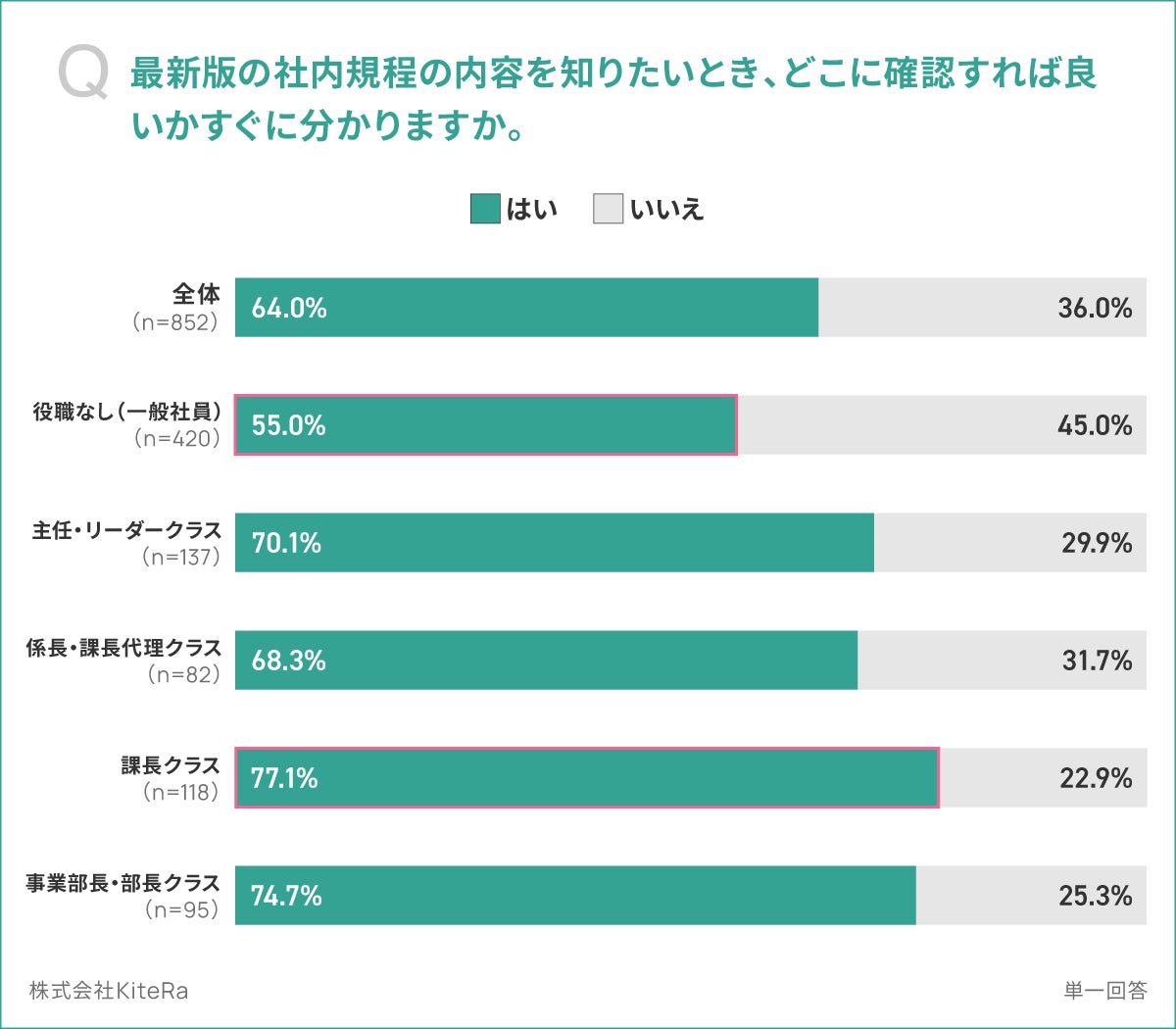

役職別では、課長が77.1%に対し、一般社員は55.0%で、課長との差は22.1ポイントでした。

【Q3】 社内規程の文書は「分かりにくさ」が上回る。分かりにくい44.0%、分かりやすい41.1%。現場部門と管理部門では2倍の認識差

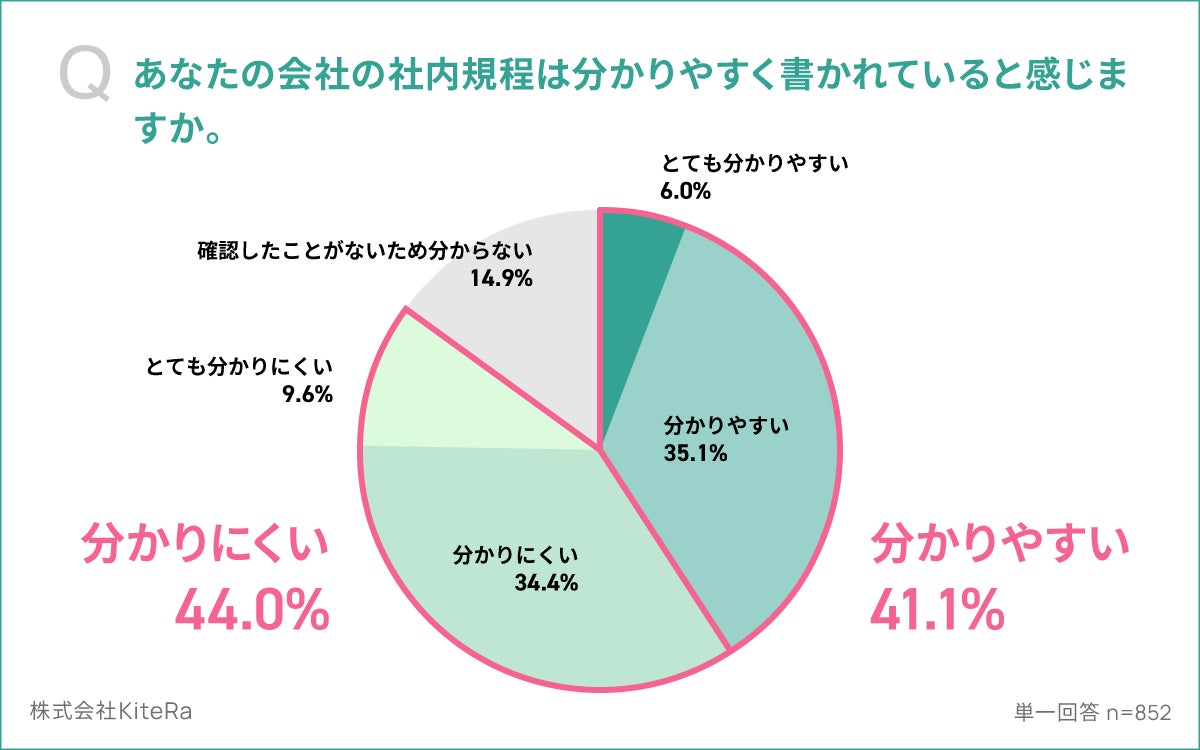

「あなたの会社の社内規程は分かりやすく書かれていると感じますか(単一回答)」の質問に対し、全体では「分かりやすい」が41.1%、「分かりにくい」が44.0%、「確認したことがないため分からない」が14.9%でした。

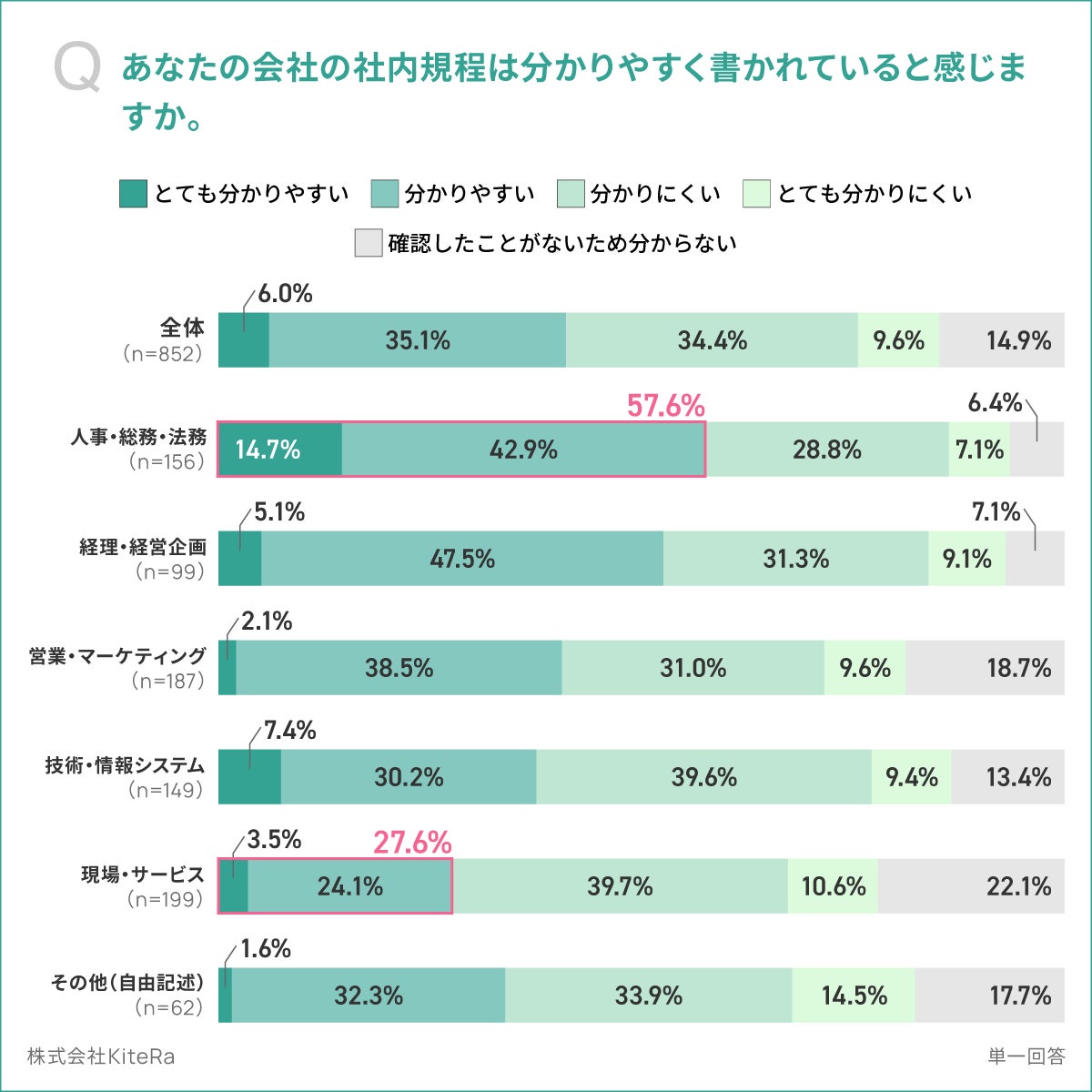

部門別(※1)では、人事・総務・法務は「とても分かりやすい/分かりやすい」の合計が57.6%である一方、現場・サービスでは27.6%と、2倍以上の認識の差が見られました。”規程を作る管理部門”と”規程を使う現場部門”の隔たりが浮き彫りになりました。

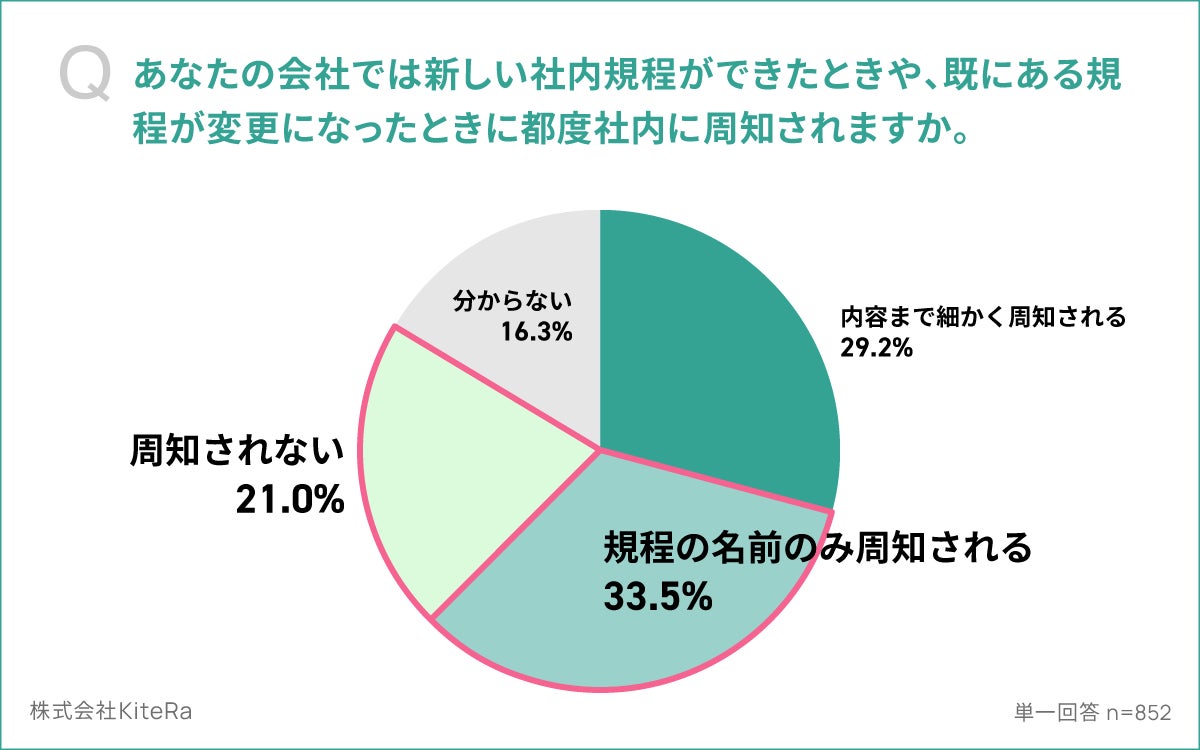

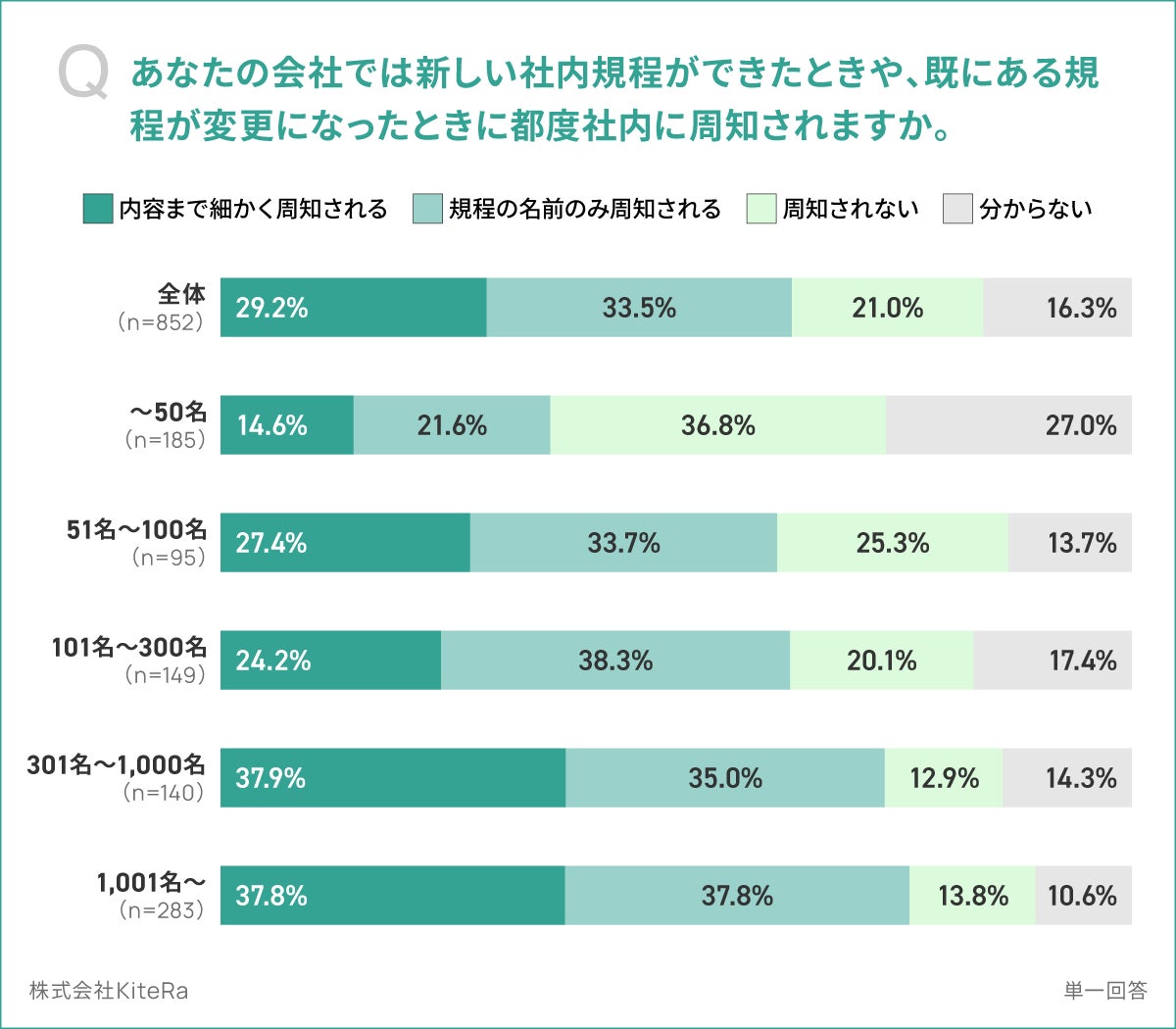

【Q4】 周知の質に課題。「規程の名前だけ」33.5%、「周知なし」21.0%。大企業でも「周知なし」が13.8%

「あなたの会社では新しい社内規程ができたときや、既にある規程が変更になったときに都度社内に周知されますか(単一回答)」の質問に対し、「内容まで細かく周知される」は29.2%にとどまり、「規程の名前のみ周知される」が33.5%、「周知されない」が21.0%でした。

従業員規模別では、「規程の名前のみ周知される」は50名以下で21.6%、大企業(1,001名以上)でも37.8%でした。

「周知されない」と答えた人は、大企業(1,001名以上)では13.8%、301〜1,000名では12.9%、101〜300名で20.1%、51〜100名で25.3%、50名以下で36.8%という結果となり、規模の小さい企業ほど、社内規程の周知に課題があることが浮き彫りになりました。

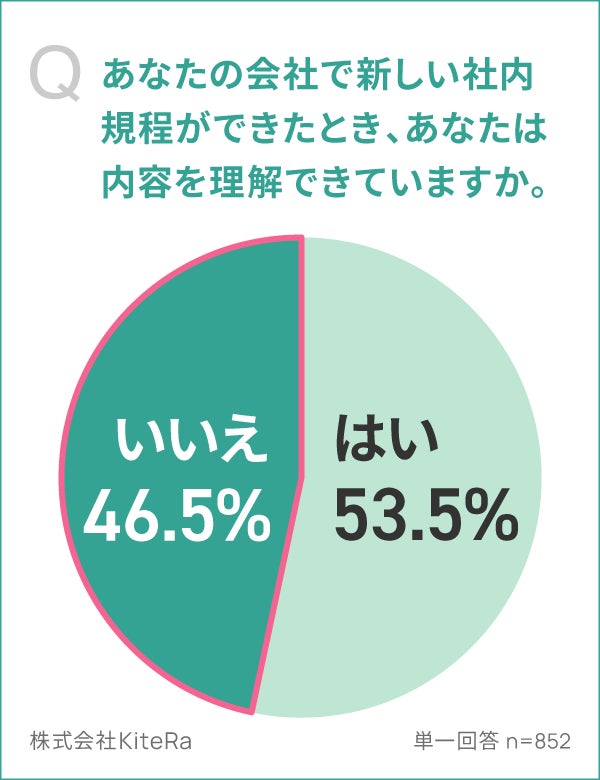

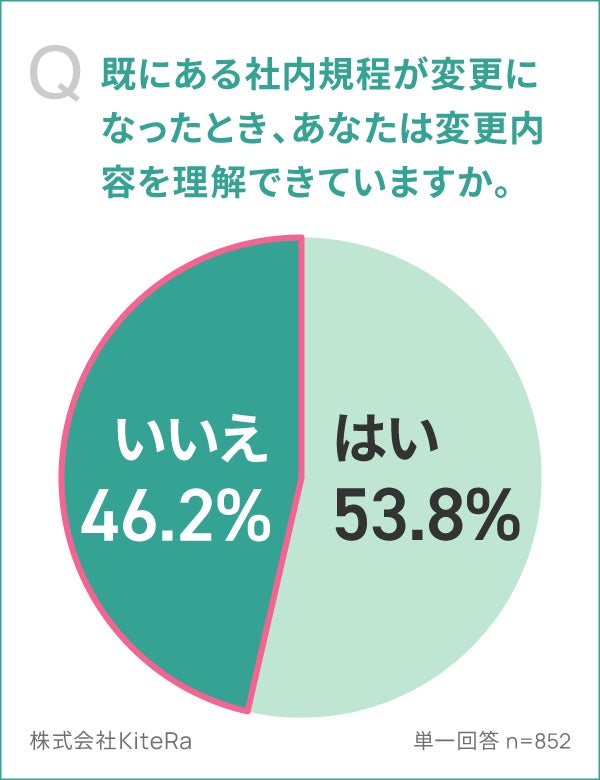

【Q5】 新しい規程、さらに変更後も「理解できない」が約46%

「あなたの会社で新しい社内規程ができたとき、あなたは内容を理解できていますか(単一回答)」の質問に対し、「いいえ」が46.5%、「はい」が53.5%でした。

また「既にある社内規程が変更になったとき、あなたは変更内容を理解できていますか(単一回答)」の質問に対しても、「いいえ」が46.2%、「はい」が53.8%となりました。

【Q6】 「理解が浅くてトラブルになった・なりかけた」経験あり22.9%

「あなたは、過去に社内規程の理解が浅いことが原因でトラブルになった、もしくはトラブルになりかけた経験はありますか(単一回答)」の質問に対し、「はい」が22.9%でした。

従業員の理解の浅さに起因するトラブルが、実務上のリスクとして一定割合で発生していることが明らかとなりました。

【Q7】 従業員301名以上の企業に所属する従業員の“5人に1人”が「内部通報規程」の存在を知らず

「あなたの会社には、内部通報規程はありますか(単一回答)」の質問に対し、全体では「分からない」が28.1%でした。

従業員規模別では、301〜1,000名の企業で「分からない」が30.0%、1,001名以上の企業でも13.8%となりました。従業員が常時300人を超える企業には、内部通報制度を整備し、窓口を設ける義務が課されていますが、対象企業に所属していても、内部通報規程の存在が分からないビジネスパーソンが未だに多いことが明らかとなりました。

【Q8】 規程リテラシー向上のために、“役立つDX機能”は明確。検索機能が78.4%、改定差分表示機能73.5%、理解支援(要約や用語解説)機能70.4%

「以下の機能は、あなたの規程リテラシー向上や業務に、どの程度役立つと思いますか(各機能について単独評価)」の質問に対し、「役立つ」との回答は、検索が78.4%、改定差分表示が73.5%、用語解説が70.4%、自動通知が68.1%でした。

【Q9】 社内規程のスムーズな確認・理解のために会社に最も期待することは「分かりやすい言葉での作成」23.9%、「検索・閲覧のしやすさ」17.7%。“読みやすさ・探しやすさ”が上位

「あなたが、社内規程をよりスムーズに確認し理解するために、会社に最も期待することは何ですか(単一回答)」の質問に対し、最も多かったのは「分かりやすい言葉での作成」が23.9%、次いで「検索や閲覧がしやすい仕組み」が17.7%、「内容を要約した補足資料の作成」が11.0%でした。文章の読みやすさや規程の探しやすさを会社に期待する回答が上位となりました。

社会保険労務士法人 名南経営 特定社会保険労務士 宮武 貴美氏のコメント

就業規則は、労働基準法で作成義務、届出義務および周知義務を定めています。企業ではこの規定に合わせ就業規則を中心とした各種社内規程を整備するほか、企業秩序を維持するためにも社内規程の整備を進めていると考えられます。

その観点からは、Q2で最新版の社内規程の内容を確認する方法がわからない人が36.0%となっている現状は、企業にとって課題意識として認識すべき数値であり、従業員が必要に応じ、社内規程を常に確認できる状態とすることで、自主的に社内規程を確認し、企業秩序を守るという行動につながりやすくなります。

その社内規程について、Q3では、「分かりやすい」と「分かりにくい」と回答した人の割合が拮抗していることに注目しつつも、「確認したことがないため分からない」と回答した人が約15%となっていることが大きな驚きです。入社時や、Q4にある新しい社内規程ができたときなどのタイミングで、社内規程の理解を促進する必要性があると思われます。

Q4では、新しい社内規程ができたときの周知状況についての問いが立てられていますが、「内容まで細かく周知される」との回答が約30%あり、規程を作ったのみではなく、従業員の理解を促進する取組みに注力している企業があることがわかります。Q4で示された結果は、従業員のコンプライアンス意識にも大きく影響することも予想され、「周知されない」と回答した約20%の会社では、作った制度やルールが「絵に描いた餅」のような状況になっていることが伺えます。

社内規程の整備を進めるにあたっては、社内規程を作成すること・整備することが目的になりがちですが、従業員に周知し、内容の理解を求め、その内容を定着させる局面が重要です。規程業務担当者の負担を軽減するため、これらを一気通貫で対応できる仕組みが求められているかもしれません。

社会保険労務士法人 名南経営 特定社会保険労務士 宮武 貴美 氏

社会保険労務士法人 名南経営 特定社会保険労務士。 中小企業から東証プライム上場企業まで幅広い顧客を担当し、実務に即した人事労務管理の様々なアドバイスを行う。インターネット上の情報サイト「労務ドットコム」のメイン執筆者のひとりであり、人事労務分野での最新情報の収集・発信は日本屈指のレベル。企業担当者・社労士には多くのファンがいる。また、各地でセミナーの講師も担当。著書に「改訂2版 社会保険の手続きがひとりでミスなくできる本」、「改訂3版 総務担当者のための産休・育休の実務がわかる本」(日本実業出版社)、「増補版 こんなときどうする!? 社会保険・給与計算 ミスしたときの対処法と防止策31」(労務行政)等がある。

考察

個人情報保護や労働関連法の改正が相次ぎ、企業不祥事の社会的影響も拡大する中、2024年度の上場企業の「内部統制の不備」開示社数は58社(※2)と、過去最多を記録しました。

本調査は、企業のGRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス) を実効性あるものとする上で、社内規程の周知と理解を“現場に浸透させる”仕組みが不足している実態を示しています。社内規程は、GRCの基盤になる要素の一つと捉えられていますが、従業員の理解未達や、「理解が浅いことが原因でトラブルになった、もしくはなりかけた経験があるか」を問う設問に『はい』と回答した割合が一定程度(22.9%)確認されるなど、本調査を通じて、社内規程の周知の「量」よりも「質」に課題が集中している現実が明らかとなりました。

別の設問に対しての回答では、社内規程の新規・改定時の周知が「規程の名前だけ」33.5%、「周知なし」21.0%にのぼり、大企業でも「周知なし」が13.8%あります。理解面では、新しい規程で46.5%、改定内容で46.2%が「理解できていない」と回答しました。最新版の所在を「すぐ分からない」36.0%、文書は「分かりにくい」44.0%という結果も、現場での浸透が十分でないことを示しています。

背景には、社内規程の浸透に欠かせない「存在を知る」「所在が分かる」「読んで内容が理解できる」という三段階でのつまずきと、部門・役職ごとのギャップがあります。

内部通報規程の存在認知は、中堅以上の企業においても十分に行き届いておらず、規程管理の専用ツール利用は全体18.3%、大企業でも27.6%にとどまりました。社内規程は、社内で公式に定められたルール体系の中核となるドキュメントの一つであり、ここが現場の日常とつながらなければ、統制は形式にとどまりやすく、問い合わせの増加や判断のばらつき、トラブルの発生につながります。

一方で、解決策として具体的に4つ考えられます。1つ目に、社内規程の最新版の確認先はひとつにまとめ、『公式の置き場』を明示したうえで、検索しやすさや改定差分を分かりやすく周知する体制を整えること。2つ目に、難しい言い回しを避け、要点サマリーや用語解説で読む負担を下げること。3つ目に、現場の業務導線に入口を常設し、役割や拠点に応じた関連規程を提示すること。最後に、重要改定は理解確認で定着を測り、「周知から理解までの所要時間」「最新版の所在を『すぐ分かる』割合」などの指標で継続的に改善すること。これらは、統制を効かせて組織力と生産性を高め、企業成長につなげる有効な実装です。

本調査が、社内規程のあり方と運用体制の再設計を促し、GRCの実効性向上に向けた取り組みの一助となれば幸いです。

調査概要

調査名:企業のGRC(ガバナンス・リスク・コンプライアンス)に関する実態調査 vol.2

調査方法:インターネットによるアンケート調査

調査期間:2025年8月6日

有効回答:『あなたの会社に社内規程(就業規則、賃金規程など)が「ある」ことを知っているか』という質問に対し、「はい」と回答した18〜65歳のビジネスパーソン 852名

調査企画:株式会社KiteRa

補足:構成比は小数点第2位を四捨五入

※本調査でいう「ビジネスパーソン」とは、正社員として勤務する「従業員(役職者含む)」の方を指します。

※1 部門区分の定義(調査票の選択肢に準拠)

・人事・総務・法務部門:社内規程の策定・管理を主に担当

・経理・経営企画部門:会社運営や予算・計画策定を担当するバックオフィス

・営業・マーケティング部門:顧客対応や企画立案を担当

・技術・情報システム部門:技術開発やシステム運用を担当

・現場・サービス部門:製造、物流、配送、介護、医療などの現場業務を担当

・その他(自由記述)

※2 出典:東京商工リサーチ「上場企業『内部統制の不備』は過去最多の58社」(2025年5月27日公開)。2024年度(4〜3月)の集計で58社と過去最多。

https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201415_1527.html?utm_source=chatgpt.com

\大事になる前に/ ガバナンスを整えるには社内規程から

企業を取り巻くリスクは多様化しており、社内規程の不備は重大な経営課題に発展しかねません。残業・解雇トラブル、横領・不正経費、不適切SNS、ハラスメントなど、多岐にわたるリスクが企業価値を毀損し、事業機会を損失させる要因となります。

社内規程DXサービス「KiteRa Biz」は、社内規程の作成・編集・管理・周知・申請をクラウド上で一元管理することで、企業のコンプライアンス遵守を徹底します。法改正への効率的な対応、従業員への周知徹底などの機能により、企業のガバナンス強化を強力にサポートします。 「リスクを未然に防ぎ、健全な企業運営を実現したい」「社内規程管理の効率化とガバナンス強化を両立させたい」とお考えの経営層およびリスク管理・コンプライアンス担当者の方へ、下記より「KiteRa Biz」の資料をご覧ください。

株式会社KiteRaについて

「安心して働ける世界をつくる」をミッションに掲げ、安心して働くためのルール(仕組み)である社内規程をテクノロジーの力で簡単に正しく運用できる社内規程DXサービス、企業向けの「KiteRa Biz」と社労士向けの「KiteRa Pro」を展開しています。今後も社内規程を通じて誰もが安心して働くことのできる世界の実現を目指します。

名称:株式会社KiteRa

所在地:東京都港区北青山1-2-3 青山ビル7階

代表者:代表取締役 執行役員 CEO 植松隆史

設立:2019年4月1日

事業内容:社内規程クラウド「KiteRa」の企画・開発・運営

主要サービス:

企業向けSaaS「KiteRa Biz」 https://kitera-cloud.jp/biz/

社労士向けSaaS「KiteRa Pro」 https://kitera-cloud.jp/pro/