国立大学法人千葉大学

千葉大学大学院医学研究院 中田孝明教授、医学部附属病院 今枝太郎助教らの研究グループは、日本独自の包括的診療報酬制度であるDiagnosis Procedure Combination (DPC)(注1)の保険請求データを用い、2010年から2020年までの11年間にわたる約8,200万件の入院データを解析しました。本研究は、2021年に国際専門誌 Critical Care に掲載された、2010年から2017年までの敗血症患者全体を対象とした全国調査(参考情報1,2)をさらに発展させ、解析期間を2020年まで延長し、対象年齢も従来の20歳以上から18歳以上へ拡大した上で、敗血症患者の中でもより重篤な「敗血症性ショック患者」に焦点を当てた、日本初の全国規模解析です。その結果、日本における「敗血症性ショック」の患者数や死亡率の全国的な実態を、初めて明らかにしました。

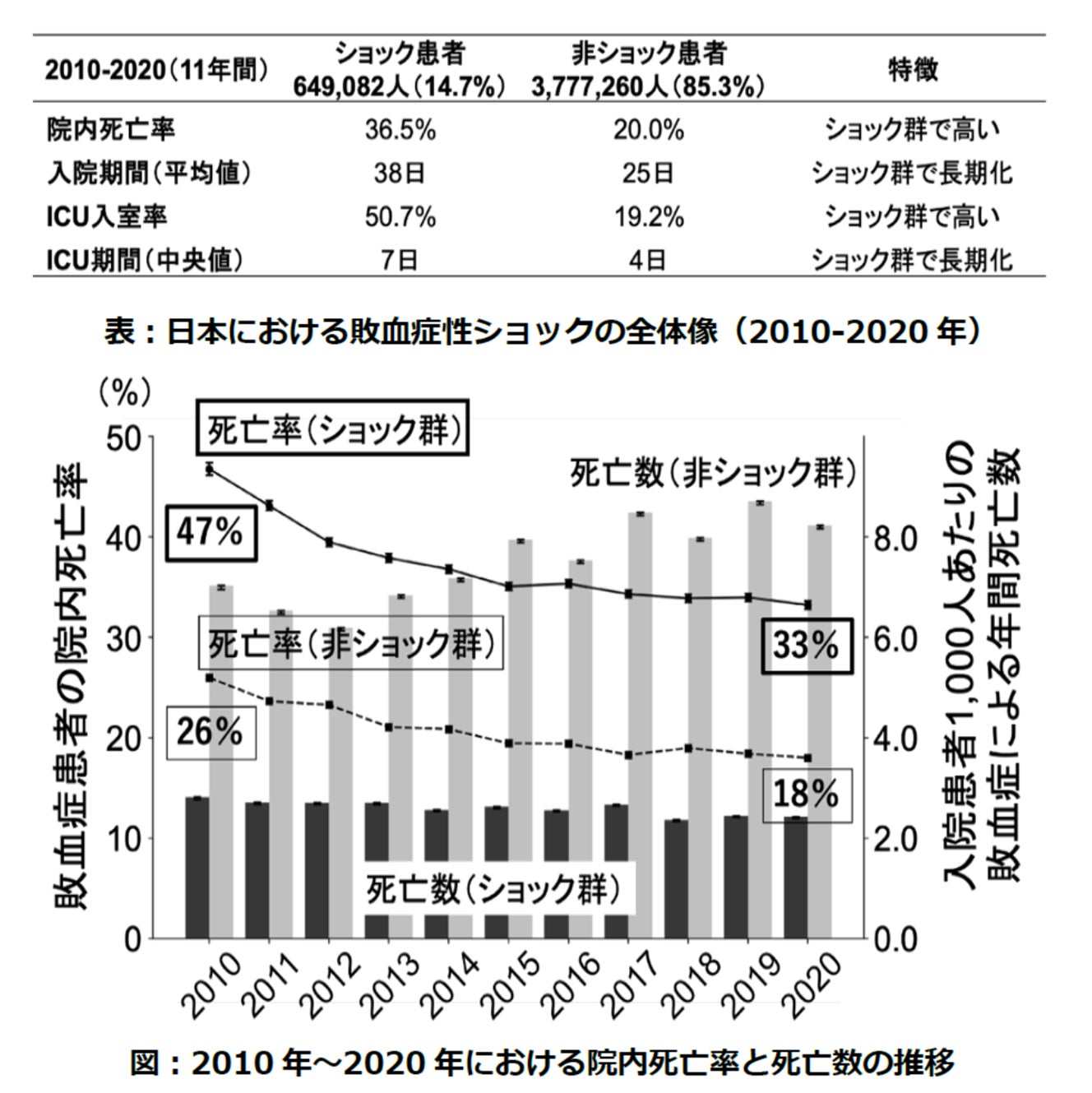

本研究により、敗血症性ショックの院内死亡率は10年間で46.7%から33.2%へと改善傾向を示した一方で、依然として3人に1人以上が死亡する深刻な疾患であることが判明しました。また、高齢化の影響もあり、敗血症性ショックを含む敗血症の患者数や死亡者数は増加を続けており、今後も社会的・医療的負担が拡大することが予測されます。これらの結果は、敗血症の早期発見・治療だけでなく、高齢社会における感染症予防策の強化や集中治療資源の適切な配分が急務であることを示しています。

本研究成果は、集中治療医学の国際専門誌 Critical Care に2025年7月16日に掲載されました。

■研究の背景

敗血症は、細菌やウイルスなどの感染に対する体の反応が過剰となった結果、心臓・肺・腎臓などの自らの組織や臓器に障害をもたらし、生命を脅かす病態です。さらに「敗血症性ショック」は、こうした敗血症に加えて重度の循環不全を伴い、血圧が著しく低下し、昇圧薬(注2)の投与が必要となる最重症の段階です。集中治療室(ICU)での高度な管理が求められることが多く、非常に高い死亡リスクを伴います。

このように肺血症は、世界でも高い死亡率を示す重篤な感染症関連疾患であり、国際的にも対策が求められる重要な課題です。その発症率や死亡率は、医療体制や人口構造によって地域差があるとされており、自国の医療環境に即した疫学的な把握が不可欠です。

日本においては、集中治療や感染症対策の向上に伴い敗血症診療は進歩してきましたが、これまで全国規模で敗血症性ショックの発症頻度や死亡率、医療資源の利用状況を明らかにしたデータは存在せず、従来の報告は限られた施設やICUに限定されていました。

こうした背景のもと、日本集中治療医学会、日本救急医学会、日本感染症学会を中心とする「Japan Sepsis Alliance(日本敗血症連盟)」が2019年に設立され、全国レベルでのデータに基づく解析が進められてきました。なかでも、日本の包括的診療報酬制度に基づくDPCデータは、全国の急性期入院医療を対象とした大規模かつ標準化された医療情報を含み、敗血症性ショックの実態を精密に把握するための有用な情報源といえます。

■研究の成果

本研究は、日本全国で広く用いられている DPCデータを用い、敗血症性ショックの実態を明らかにすることを目的としました。 DPCデータでは、「敗血症」や「敗血症性ショック」という病名が必ずしも登録されていないため、本研究では ①血液培養を実施し、4日間以上の抗菌薬投与を受けた患者を重症感染症患者として抽出し、②その中で臓器障害を伴う症例を敗血症と定義しました。さらに、敗血症患者のうち昇圧薬を必要とした症例を敗血症性ショックと定義して抽出しました。解析対象は、2010年から2020年までの11年間にわたる8,200万件以上の入院データであり、敗血症性ショック患者の数や死亡率の推移、患者背景、入院期間、ICU利用状況などを包括的に検討したところ、以下が明らかとなりました。

① 日本における敗血症性ショックの全体像 (2010年~2020年) (表)

・敗血症患者は約442万人で、そのうち約65万人(14.7%)が敗血症性ショックに分類された。

・敗血症性ショック患者の院内死亡率は36.5% で、非ショック敗血症患者(20.0%)に比べて明らかに高かった。

・敗血症性ショック患者は、非ショック群よりも年齢が若く(中央値75歳 vs 78歳)、腹部感染症の割合が高い(40.7% vs 21.9%)という特徴があった。

・入院期間の中央値は38日(非ショック群は25日)と長期化しており、ICU入室率も50.7% に達した。

② 2010年~2020年における傾向の変化 (図)

・死亡率の改善:敗血症性ショック患者の院内死亡率は、2010年の46.7% から2020年には33.2% へと減少した。

・患者数の増加:入院患者全体に占める敗血症性ショックの割合は、2010年の0.64% から2020年には0.83% に増加した。

・死亡者数の推移:入院患者1,000人あたりの死亡者数は、ショック群では2.8人から2.4人へとわずかに減少した一方、非ショック群では7.0人から8.2人へ増加した。

・入院期間の短縮:敗血症性ショック患者の平均入院期間は、2010年の61.0日から2020年の53.6日へと有意に短縮した。

③ 患者背景による違い

・高齢の患者では死亡率が高い傾向があり、85歳以上では常に40%を超えていた。

・男女とも死亡率は低下していましたが、男性では女性に比べて一貫して高い傾向がみられた。

・ICUに入室しなかった患者群では、入室した患者群に比べて死亡率が高い傾向がみられた。

※これらはいずれも患者の背景や重症度などを調整していない観察結果であり、直接的な因果関係を示すものではありません。

■今後の展望

今回の研究成果は、日本における敗血症性ショックは、依然として高い死亡率を示しており、今後も医療体制の強化と個別対応が求められることが明らかとなりました。

· 年齢に応じた対策(高齢者に特化した治療方針)

· 性別による差を考慮した治療戦略

· 入院の効率化と早期退院を目指した医療連携

· ICU入室の適正化と医療資源の配分見直し

これらの取り組みが、日本の高齢化社会における医療の質の向上に直結すると考えられます。

■用語解説

注1)Diagnosis Procedure Combination(DPC):日本で導入されている包括的診療報酬制度の一つで、急性期病院で入院した患者の診療情報(診断名、治療内容、手術、薬剤など)と医療費請求情報を統合したデータベース。全国の急性期病院で標準化された形式で収集されるため、日本における入院医療の実態を大規模に把握する上で有用な情報源である。ただし、本研究で用いたDPCデータには血液検査結果(例:乳酸、クレアチニン、ビリルビンなど)が含まれていないため、国際的に広く用いられている敗血症診断基準を完全には適用できない。よって、臓器障害は診断コードや治療手技(昇圧薬投与、人工呼吸、腎代替療法など)から推定している。また、敗血症性ショックは「昇圧薬の使用」を指標に定義しており、低血圧や乳酸上昇の有無は評価できない。それでも、DPCは全国約85%の急性期病院を網羅しており、国内最大規模の医療データとして敗血症性ショックの実態を把握する上で極めて有用である。

注2)昇圧薬: 血圧が著しく低下した際に、血管を収縮させたり心臓の働きを助けたりすることで血圧を上げ、全身の臓器に十分な血流を確保するために使われる薬剤の総称。ショック状態では臓器の血流が不足し命に関わるため、これらの薬剤を用いて循環を安定させる必要がある。代表的な薬剤にはノルアドレナリンやバソプレシンなどがある。

■論文情報

タイトル: Epidemiology and outcomes of septic shock in Japan: a nationwide retrospective cohort study from a medical claims database by the Japan Sepsis Alliance (JaSA) study group

著者名: Taro Imaeda, Takehiko Oami, Tatsuro Yokoyama, Satoshi Nakagawa, Hiroshi Ogura, Nobuaki Shime, Yutaka Umemura, Asako Matsushima, Kiyohide Fushimi, Taka-aki Nakada※

雑誌名: Critical Care

DOI: 10.1186/s13054-025-05556-8

■参考情報

1) 2021年9月28日発表プレスリリース『ビッグデータが明らかにする日本の敗血症の実態 —超高齢社会の新たな課題—』

2) 2022年7月29日発表プレスリリース『ビッグデータが明らかにする敗血症の医療経済―費用対効果から見る医療財源利用の適正化―』