株式会社GOODREI

故人が50代の場合にデジタル金融資産相続額がピークに

株式会社GOODREI(本社:東京都中央区、代表:末吉 謙佑、以下「GOODREI」)は、昨今のデジタル遺産相続の実態を把握する一環として、デジタル金融資産の相続経験者を対象に、その現状と課題に関する調査を実施しました。本調査により、過去5年以内に相続を経験した方のうち、4人に3人が何らかのデジタル金融資産を相続しており、故人が50代の場合にデジタル金融資産の相続額がピークとなることが明らかになりました。

GOODREIは本調査の結果を、9月10日〜11日に開催される『エンディング産業展2025』のセミナーにて詳細に報告いたします。

■調査の背景

近年、相続の現場ではデジタル金融資産の管理や相続が社会的な課題として注目されています。デジタル金融資産とは、ネット専業で窓口を持たない金融機関の預金や証券、FXなどの残高、または仮想通貨などです。こうしたデジタル金融資産は、相続時に遺族がその存在を把握していなかったり、引き出すためのID・パスワードを知らなかったりすることで、遺産相続を難しくしている例が増えています。 GOODREIは、こうした課題を浮き彫りにし、遺族が直面する実情を社会に提起する目的で本調査を実施しました。

■調査結果サマリー

・過去5年以内に相続を経験した方のうち、4人に3人がデジタル金融資産を相続。

・故人が40代以下の場合、デジタル金融資産の相続率は100%。

・資産種別では国内ネット銀行とネット証券が最多で、ともに約40%。次いで電子マネー。

・相続したデジタル金融資産額は故人が50代の場合が最も多く、年代が上がるにつれて減少傾向。

・デジタル金融資産の相続完了までには、3~6ヵ月を要するケースが多い。

■弁護士 坪内清久氏コメント

相続の現場を法律的に支援してきた立場から、今回の調査結果は非常に示唆に富むものだと感じます。特に注目すべきは、デジタル金融資産がすでに「相続の当たり前」となっている点です。これらの資産はID・パスワードなどの認証情報によってアクセスが制限されるため、従来の銀行口座や不動産とは異なる法的・技術的課題を含んでいます。

相続人が故人の資産を正しく把握できない場合、相続税の申告期限に間に合わなかったり、資産を見落としたまま分配が進んでしまったりするリスクもあります。ITに詳しい専門家と弁護士が連携し、早い段階から資産情報の棚卸しや適切な管理方法を検討することが不可欠です。

デジタル資産は誰にでも身近なものになりつつあります。ご自身やご家族にとって大切な資産を円滑に引き継ぐためにも、日頃から意識して準備していただくことをおすすめします。

Sfil法律事務所 代表弁護士 坪内清久氏

■調査結果詳細

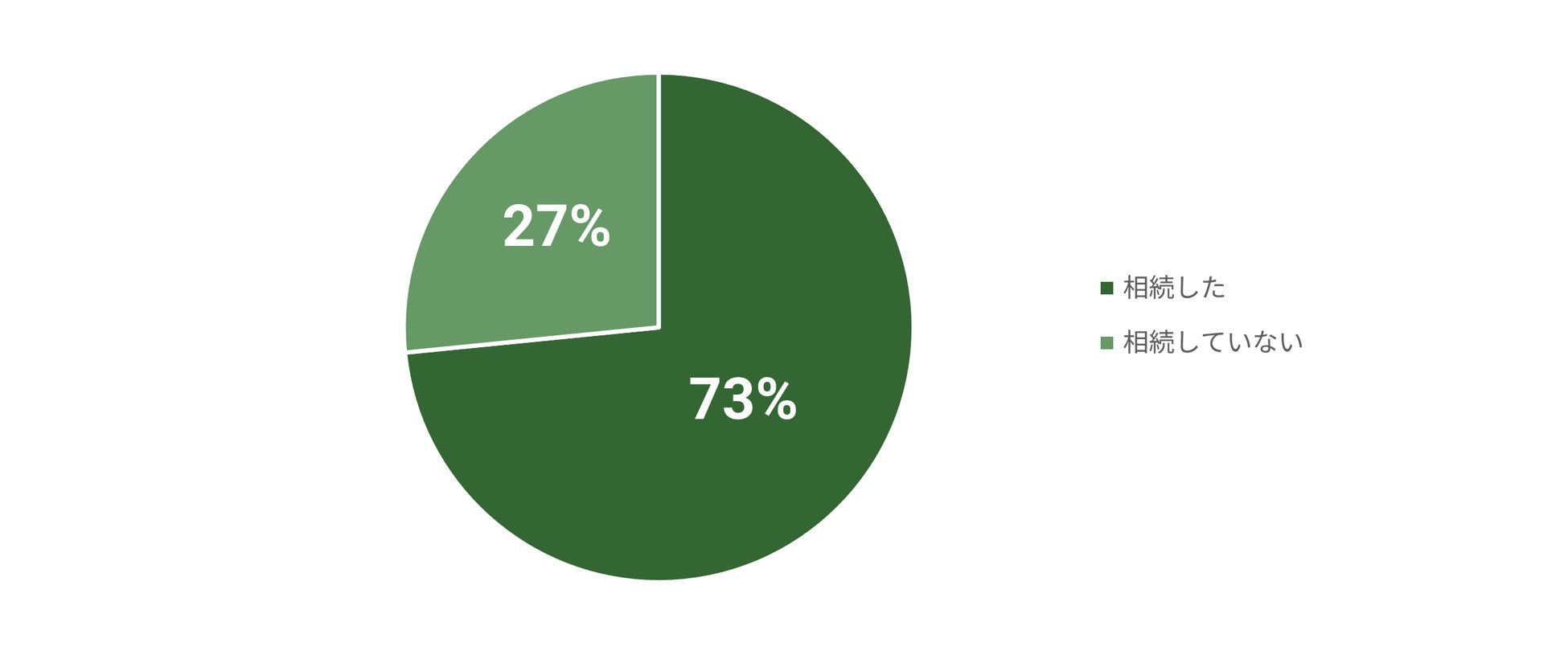

1.デジタル金融資産の相続有無

今回は過去5年以内に親族が亡くなり、ご自身への相続が発生した方を対象に調査を実施しました。まず、相続財産の中にデジタル金融資産が含まれていたか否かを尋ねました。

ここでのデジタル金融資産は、国内ネット銀行、国内ネット証券、海外銀行口座、海外証券口座、仮想通貨、電子マネーなどを指しています。

図1 デジタル金融資産の相続有無

デジタル金融資産の相続を行った人は73%と、約4人に3人が相続財産の中にデジタル金融資産があったと回答しました。相続の現場では、デジタル金融資産の相続がすでに一般化しつつある状況がうかがえます。

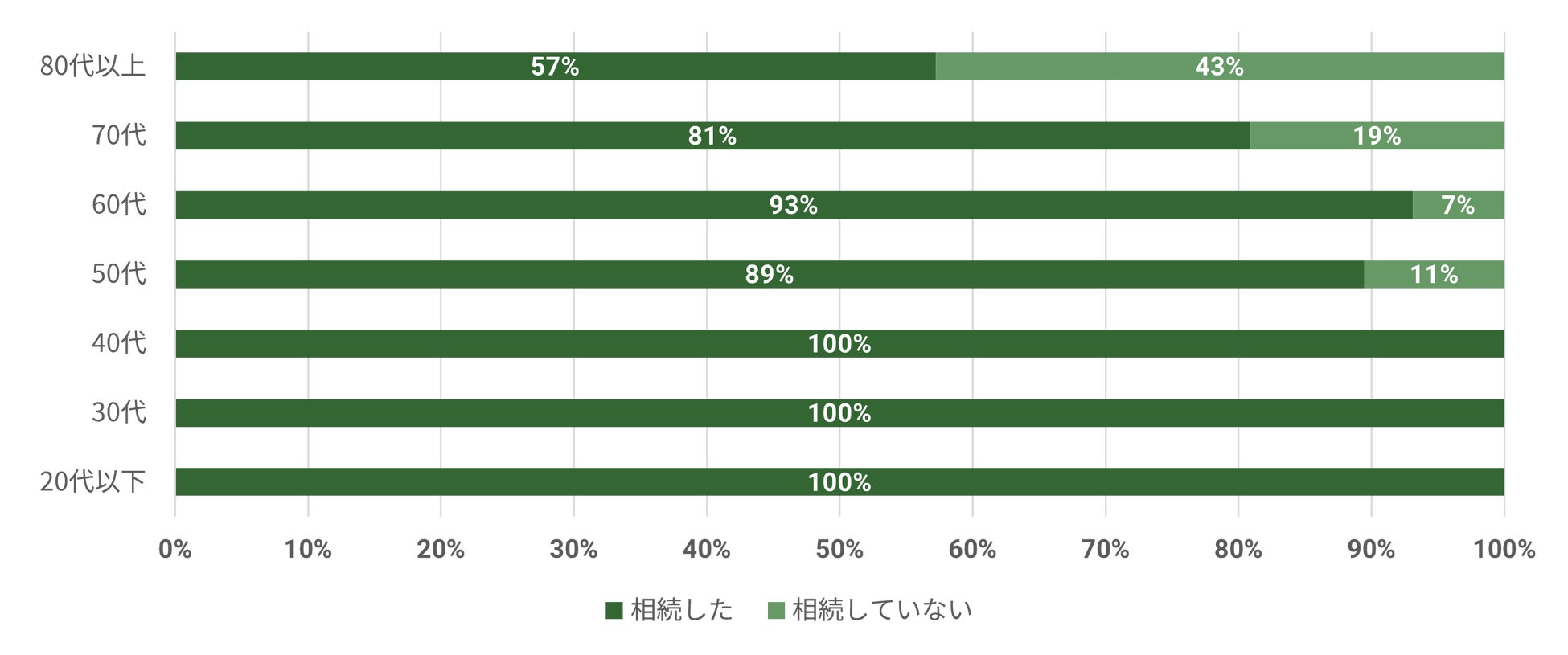

次に、故人の年代別にデジタル金融資産の相続の有無を確認しました。

図2 デジタル金融資産の相続有無(故人の年代別)

故人が40代以下の場合は、全員がデジタル金融資産を相続していることがわかります。また、80代以上では57%にとどまるのに対し、70代では81%となっており、この年代の間に大きな変化が見られます。

スマートフォンの所有率が70代から顕著に上昇する傾向とも関連し、現在の70代より若い世代は多くが一定のデジタル金融資産を保有していると想定されます。

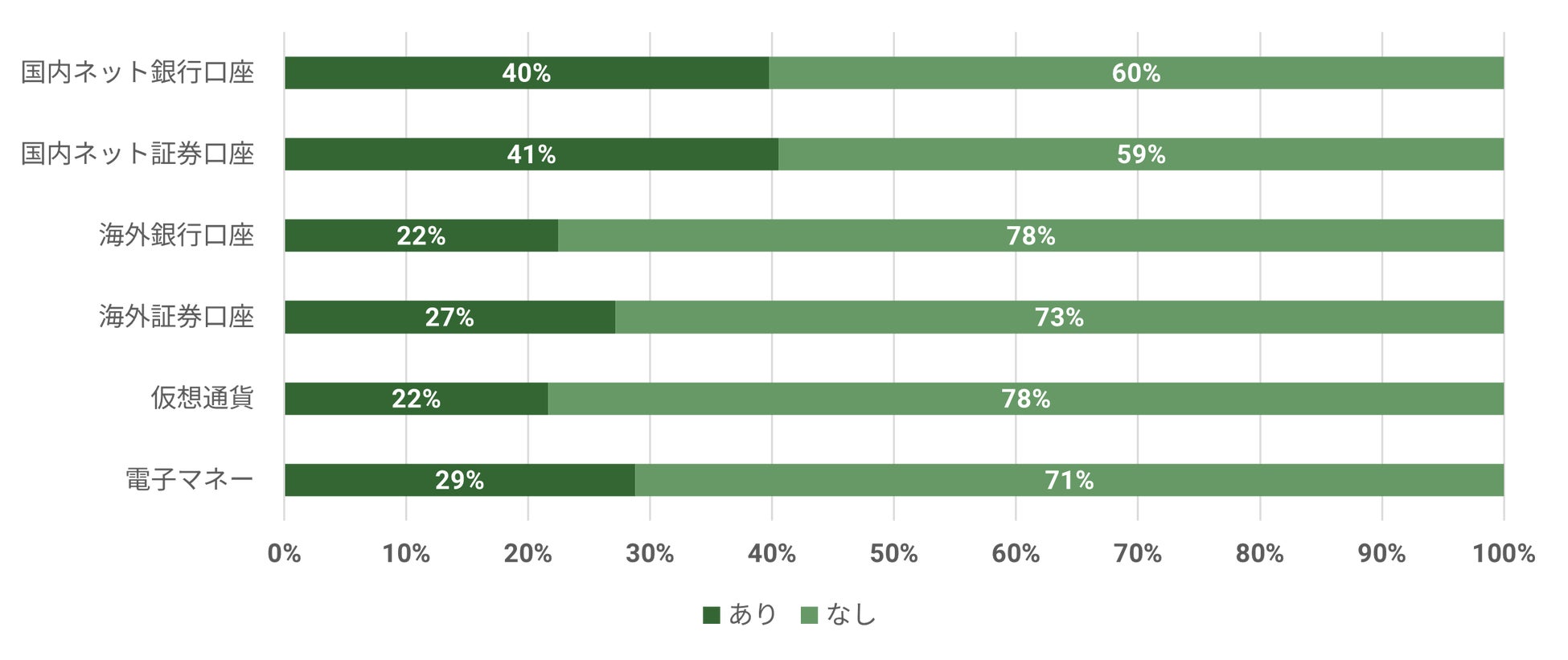

2.デジタル金融資産の種類と金額

次に、相続したデジタル金融資産の種類と金額を調査しました。

図3 デジタル金融資産の種類

相続したデジタル金融資産を種類別に比較すると、国内ネット銀行、ネット証券口座が最も多く、どちらも約40%という結果になりました。銀行、証券ともにネットでの利用が一般化している実情が反映された結果と言えるでしょう。

次いで多かったのは電子マネーでした。近年の急速なキャッシュレス化を背景に、電子マネーを保有している人が多く、これが相続財産になっていると考えられます。

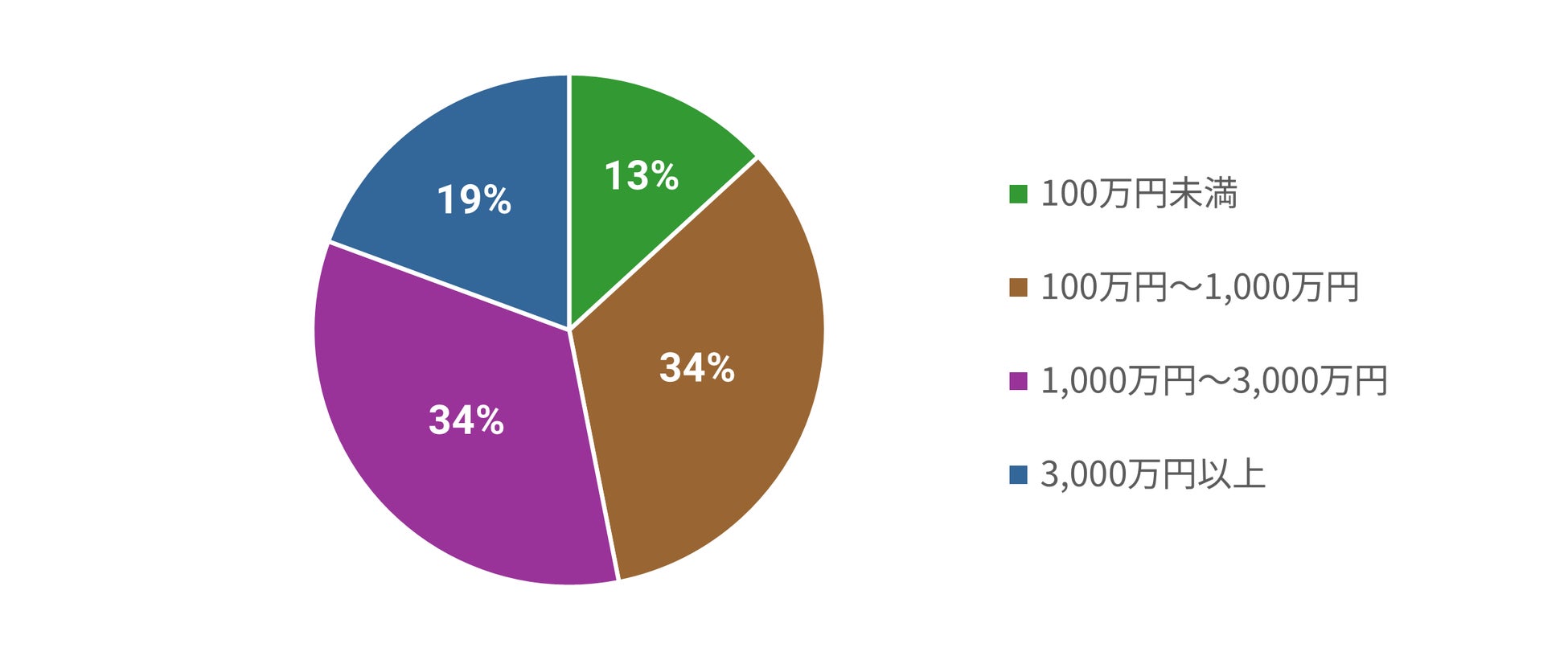

図4 デジタル金融資産の金額

相続したデジタル金融資産の金額構成比は上記の通りです。

「100万円~1,000万円」と「1,000万円~3,000万円」がともに34%となり、この2つを合わせると68%を占めます。比較的高額なデジタル金融資産の相続が発生していることが見て取れます。

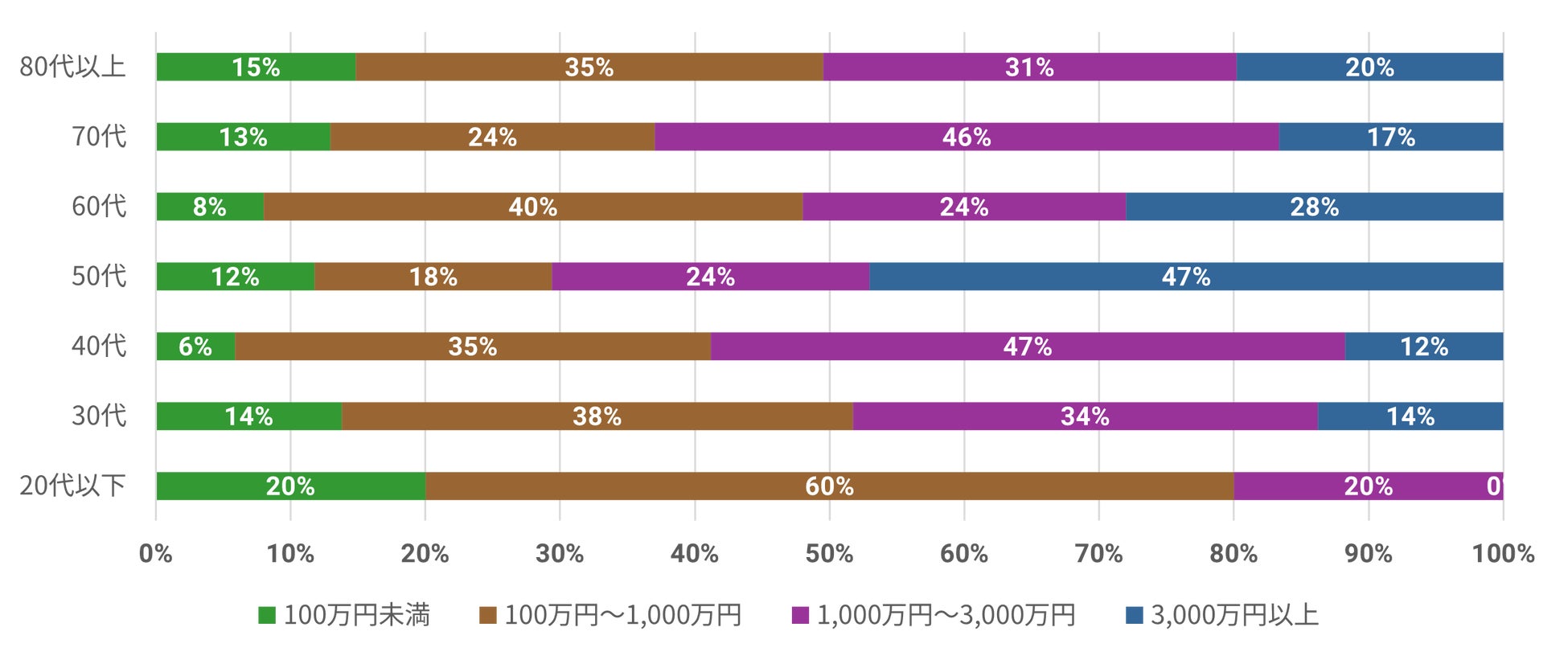

図5 デジタル金融資産の金額(年代別)

さらに、故人の年代別に相続したデジタル金融資産の金額を整理しました。

その結果、デジタル金融資産額は故人の年齢が50代の場合が最も多く、年代が上がるにつれて減っていくことがわかりました。

図2で見たように、50代から70代のデジタル金融資産の相続率に大きな差はありませんが、相続された金額は70代から50代にかけて大きく増加しています。これは、資産全体に占めるデジタル金融資産の割合が、若い世代ほど高くなる傾向にあることが一因だと考えられます。

3.デジタル金融資産の相続期間

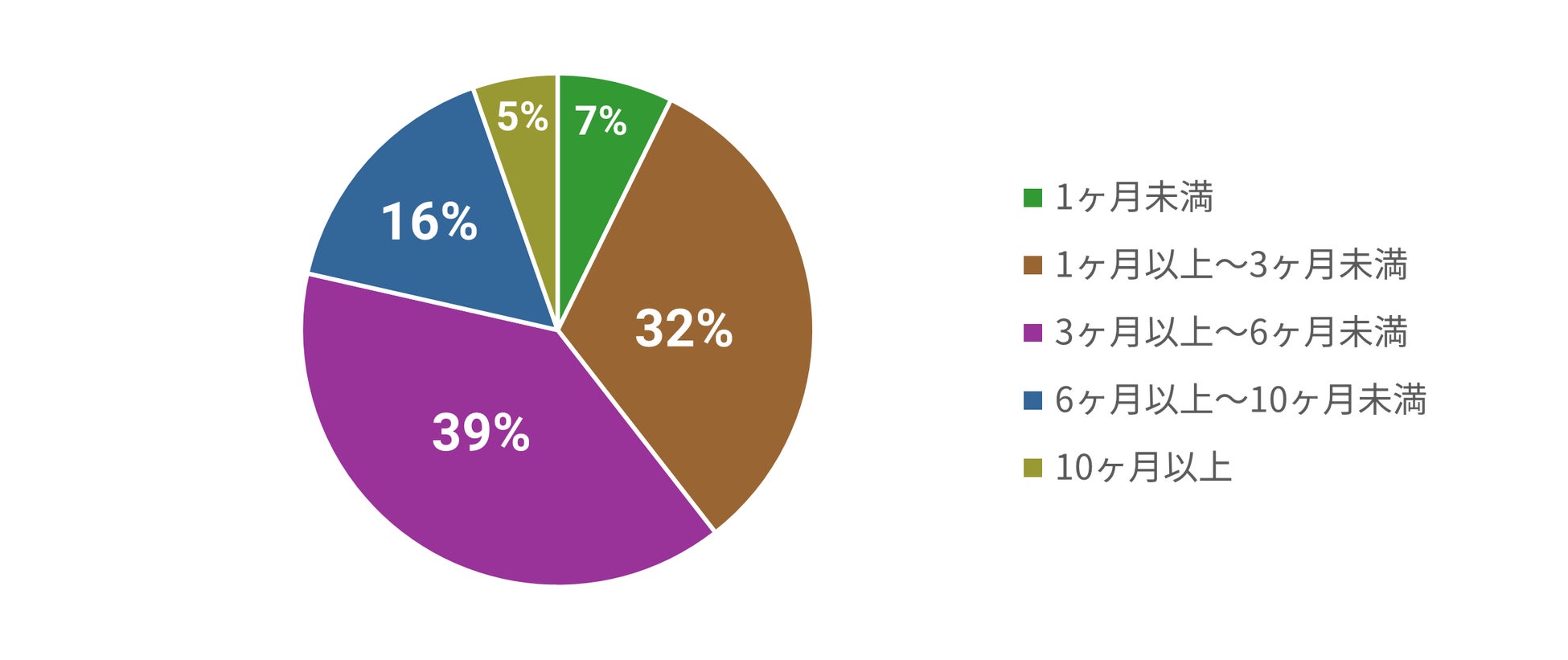

こうしたデジタル金融資産の相続は、通常の相続に比べて資産の見落としが発生しがちであるという点で、相続手続きが長期化する懸念があります。そこで、デジタル金融資産の相続にかかった期間についても調査しました。

図6 デジタル金融資産の相続期間

その結果、最も多いのは「3~6ヵ月」で相続が完了したというケースでした。「6ヵ月以上10ヶ月未満」、「10ヵ月以上」を合わせると全体の60%に達し、多くが相続に3か月以上かかっていることが判明しました。また、相続税の申告期限である10ヵ月以内に完了できなかったケースも5%あるという実態が明らかになりました。

今回の調査を通じて、デジタル金融資産はすでに相続財産の重要な一部となっていることが明らかになりました。その一方で、相続手続きに想定以上の時間を要するなど、従来の相続とは異なる課題も浮き彫りとなっています。

GOODREIは、今後もデジタル資産の管理・承継に関する調査や支援を通じて、誰もが安心して大切な資産を未来へ引き継げる社会の実現に貢献してまいります。

■エンディング産業展2025出展

GOODREIは9月10日〜11日に開催される『エンディング産業展2025』(https://www.tokyohakuzen.co.jp/endex-exhibition/)に出展します。展示ブースの他、以下の時間帯でセミナーを実施し、今回の調査内容を詳細に説明します。

日時:2025年9月10日(水)14:00-14:45

場所:有明GYM-EX

題名:終活だけでは足りなかった!デジタル遺品相続の最新動向

セミナーでは、相続支援実績の豊富なシニアライフの相談窓口 代表理事 田和 真由美氏をお招きし、終活・相続・自分史コンサルタントの立場から相続の実態をお話しいただきます。

■調査概要

調査目的 | デジタル金融資産の相続経験者を対象に、相続の現状や問題点を可視化する

調査年月 | 2025年8月

調査方法 | Webアンケート調査

対象者 | 過去5年以内に親族の逝去に伴い、ご自身への相続が発生した方

回答者数 | 365人

回答者平均年齢 | 46歳

回答者男女比 | 男性:60% / 女性:40%

調査企画・実施 | 株式会社GOODREI

■株式会社GOODREIについて

株式会社GOODREIは、デジタルフォレンジック技術を基盤に、デジタル遺品整理と暗号資産の復元等を専門とする企業です。

ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)、リップル(XRP)やカルダノ(ADA)など、幅広い暗号資産に関するご相談に対応しております。

ご遺族がアクセスできなくなった故人のPCやスマートフォン内のデータ、パスワードが不明になった暗号資産ウォレットなど、デジタル資産に関する様々な問題の解決を支援します。近年高まるデジタル資産継承の重要性に応え、大切な情報を次世代へ安全に繋ぐためのサポートを提供してまいります。

代表:末吉 謙佑

本社:東京都中央区日本橋室町1丁目11番12号 日本橋水野ビル7階

■本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社GOODREI 広報担当

Mail:news@goodrei.tokyo

■引用・転載について

本プレスリリースの内容は、以下の条件をお守りいただく限り、ご連絡いただくことなく自由に引用・転載いただけます。

出典の明記とリンクのお願い:引用元として「株式会社GOODREI」の名称を明記し、本プレスリリース(または、その掲載記事)へのリンクを設置してください。 (例:「引用:株式会社GOODREI 相続実態調査(2025年)」など)

内容の正確な利用:引用・転載の際は、内容の趣旨や意図を著しく歪めるような編集・加工・要約は行わないでください。

禁止事項:法令や公序良俗に反する目的、または当社や第三者の名誉・信用を毀損する目的での利用は固くお断りいたします。