株式会社エフアンドエム

株式会社エフアンドエムが運営する中小企業総合研究所によるレポート

近年の物価上昇や人手不足を背景に、賞与制度の見直しを進める企業が増えています。中小企業にとって賞与は、人材確保やモチベーション維持に直結する重要な制度である一方で、支給水準や運用方法には企業規模や地域、業種ごとのばらつきが大きく、その実態は十分に可視化されていません。

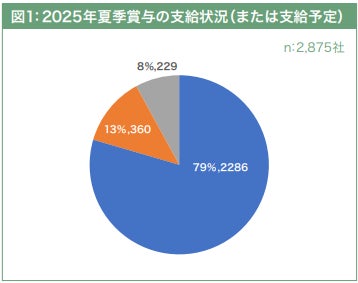

本調査は、2025年6月1日~30日の期間において、エフアンドエムクラブ会員企業を対象に実施しました。回答企業数は2,875社にのぼり、2025年夏季賞与の支給実態を多角的に把握したものとなっています。正社員・非正規社員それぞれの支給状況や金額、決定方法、運用上の課題に加え、自由記述を通じて現場の声にも焦点を当てました。

本レポートでは、こうしたデータを定量・定性的に整理しながら、今後の賞与制度の設計や改善のヒントとして役立つ知見を提供したいと考えています。

1.調査結果

本調査は、全国の中小企業を中心に、2025年夏季賞与の支給実態を分析したものである。正社員と非正規従業員を分けて調査を行い、支給の有無や金額、決定方法、増減理由などを多角的に把握した。

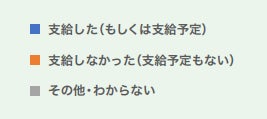

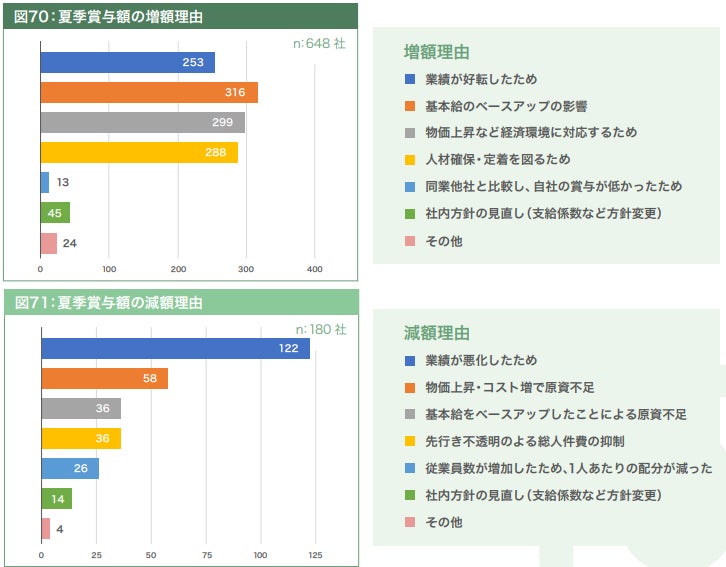

結果として、正社員への支給率は約8割に上り、非正規への支給も一部で確認された。支給額は企業規模や業種、地域によって差が大きく、中小企業では経営状況を踏まえた慎重な運用が見られた。増額は「ベースアップの影響」や「物価上昇への対応」、減額は「業績悪化」や「コスト増」が主な理由だった。

決定方法は「業績や評価に連動」が多い一方、「経営者判断」に頼る企業も依然として存在する。また、「非正規への支給水準」や「公平性」に関する課題も多く指摘され、多様化する雇用形態に応じた制度設計の見直しが求められている。

2.まとめ

■ 約3割が増額の意向、更に支給対象の拡大意向も

正社員の夏季賞与は「昨年と同水準」が多数を占めた一方で、28%の企業が「増額」と回答し、賃上げ圧力の高さが垣間見えた。ただ、景況感やコスト高を背景に「減額・支給見送り」とする企業も一定数見られた。

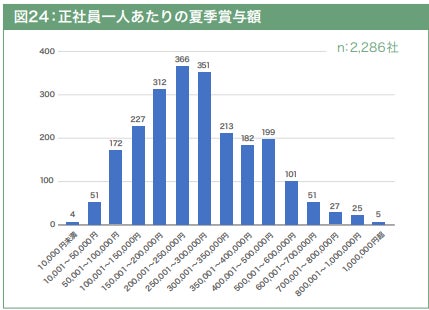

また、金額においては20万円台を中心とした支給水準が広がっており、一般財団法人労務行政研究所が調査した 2025 年プライム上場企業の平均額の86万2,928円と比較すると半分以下の水準となっており、大企業との差は未だ大きいといえる。

非正規従業員については「支給なし」が過半数を占めるものの、「非正規にも一定の賞与を支給することで定着につなげたい」という意見もあり、「正社員並みに支給」や「一定条件を満たせば支給」といった柔軟な対応を検討する声も見られた。近年広がっている同一労働同一賃金の影響もあってか、雇用形態に応じた見直し意向がにじんでいる。

■ 賞与を取り巻く3つの課題

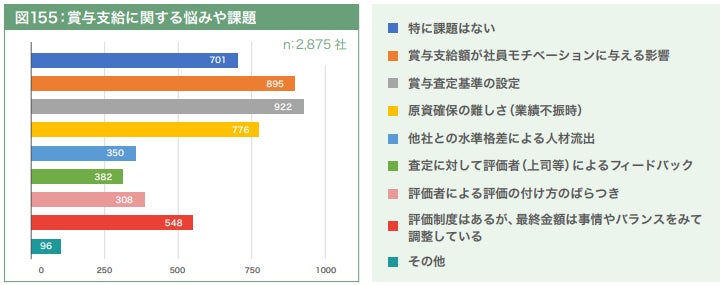

課題として挙げられたのは主に「賞与査定基準の設定」「賞与支給額が社員モチベーションに与える影響」「原資確保の難しさ(業績不振等)」の3点である。多くの中小企業では前年の水準を参考に支給する傾向が強く、一定額の支給は「当然」と従業員に受け止められている可能性がある。そのため、自らの成果と賞与額が十分に連動せず、支給してもモチベーションに直結しにくいという声が見られた。一方で、人手不足に直面する中小企業では、金額を下げれば離職につながるリスクがあるため、業績が振るわない状況でも水準維持を優先せざるを得ない。結果として、賞与制度が硬直化し、原資確保が大きな負担となっている実態も浮き彫りとなった。

■ 今後の方向性:柔軟かつ戦略的な制度設計へ

約8割の企業が夏季賞与を支給しており、人材確保や離職防止を考慮すると「支給しない」という選択肢は取りにくいのが実情である。こうした前提のもと、企業としては夏季賞与の支給を単なる慣習にとどめず、従業員のモチベーション向上や業績向上につなげたいという意図がある。

しかし現状では、前年水準を踏襲した支給が多く、成果と評価が連動をしている企業も一定数あるが基準が明文化されていないことも多く、曖昧になりがちである。その結果、賞与の持つインセンティブ効果が十分に発揮されず、原資確保の負担だけが残るという課題も明らかとなった。

今後は、業績変動や雇用形態の多様化、地域差といった外部環境を踏まえ、柔軟かつ戦略的に制度を設計することが求められる。具体的には、評価制度や業績との明確な連動、支給基準の透明化、原資確保に向けた資金繰り管理の徹底などが重要である。こうした取り組みにより、従業員に納得感を与えると同時に、企業にも持続可能な制度運用を実現することが期待される。

>>>レポート全文はこちら