千葉工業大学

―調査船としんかい6500を用いた統合音響観測による新時代の海底地質調査―

発表のポイント

■ 南鳥島南東沖で、研究調査船による広範囲に及ぶ音響観測と、有人潜水調査船「しんかい6500」による高い空間解像度の音響観測を組み合わせた、統合音響観測を実施しました。

■ 統合音響観測により、プチスポット火山が活動する海域の海底の地形と音響反射強度、海底下の地質構造を可視化して、詳細な海底地質図を作成しました。

■ プチスポット火山の活動範囲を正確に特定することのできる、新しい海底地質調査法を開発しました。

<研究概要>

千葉工業大学・次世代海洋資源研究センターの町田嗣樹上席研究員と、海洋研究開発機構の金子純二技術副主幹、ビジオテックス株式会社の猪瀬和広代表取締役、早稲田大学ほかの共同研究グループは、研究調査船による広範囲の網羅的な音響観測と、有人潜水調査船「しんかい6500」による海底の近傍における高い空間解像度の音響観測を組み合わせることにより、プチスポット火山の活動範囲を正確に特定することが可能な、新しい地質調査手法を開発しました。

プチスポット火山が活動することによって、地下のマグマが噴火する過程でマグマと海洋プレート〈*注1〉が反応し、海洋プレートの下から上まで全体が改変されてしまうことが知られています。改変された海洋プレートは、プレートテクトニクスにより海溝から地球深部へと沈み込みます。日本近海のプレート沈み込み帯で発生する巨大地震の原因や、地球内部で起こるプレート物質循環の実態を理解するためには、プチスポット火山活動が海洋プレートにどの程度の改変を及ぼしているのかを知ることが重要です。

本研究で提案する「プチスポット火山の活動範囲を正確に特定することのできる地質調査手法」は、プレート改変現象そのものに限らず、関連する地質現象を解明する上での鍵となる革新的な技術です。

本研究成果は、Springer Nature社が発行する科学誌「Scientific Reports」に掲載されます。

<研究の背景>

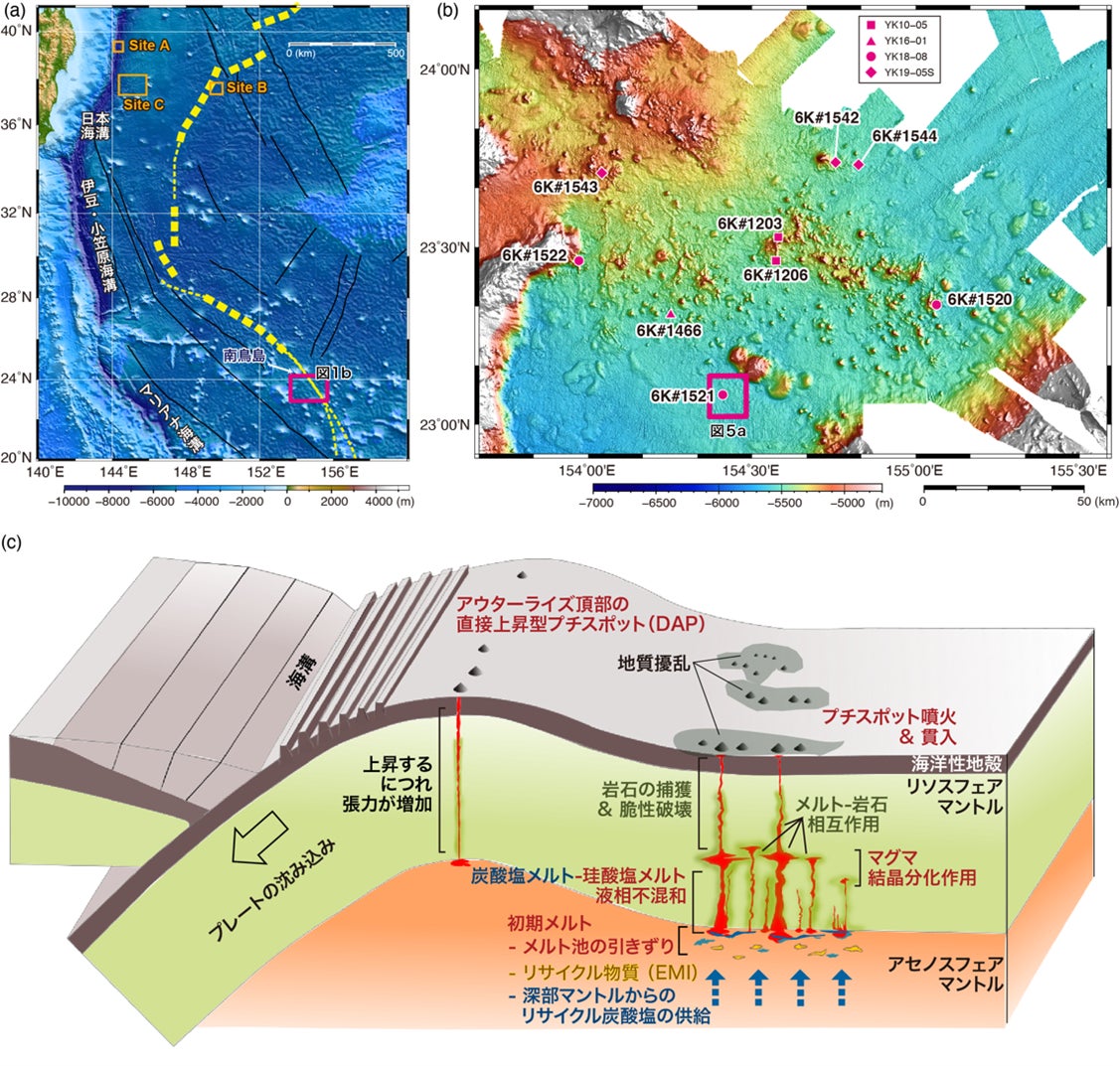

日本の最東端にある南鳥島の南東約100 kmの海域では、プチスポットと呼ばれる、海洋プレートの屈曲が原因で生じるタイプの火山活動が起こっていたことが知られています(2019年 東北大学プレスリリース)。プチスポット火山活動により、プレートの下に存在するマグマが海底に噴出します(図1c)。この時、海洋プレートは、下部から上部に至る全体がプチスポットマグマによって改変されることが、過去の研究により明らかにされていました(2022年 東京大学プレスリリースなど)。

プチスポットの活動によって作られる火山は、地球上の他のタイプの火山〈*注2〉に比べて桁違いに小さく、火山を発見するためには調査船を用いて音波を使って探す必要があります。従来のプチスポット火山の探査では、調査船に搭載されたマルチビーム音響測深機〈*注3〉を用いて、海底の地形と硬さを調べ、『音波を強く跳ね返す(つまり、硬い)小さな高まり』がプチスポット火山であると予想して、その地点から岩石を採取したり潜水調査船で潜って海底を観察することによって、火山であることを確認していました。しかし、以前の南鳥島海域での「しんかい6500」の潜航調査において、調査船からの音波による探査では山が確認できない平らな海底で、プチスポット溶岩が発見されました。これにより、海底地形と海底の音響反射強度(以下、反射強度)のみを手がかりとした従来の調査では、プチスポット火山活動が起こった範囲を過小評価してしまう可能性が示されました。

火山活動範囲の過小評価は、プチスポットマグマによるプレート改変の程度を過小評価することに繋がるため、プチスポット火山が分布し火山活動の影響が及んでいる範囲を、客観的かつ正確に把握するための新たな観測手法が必要となりました。

<主な研究成果>

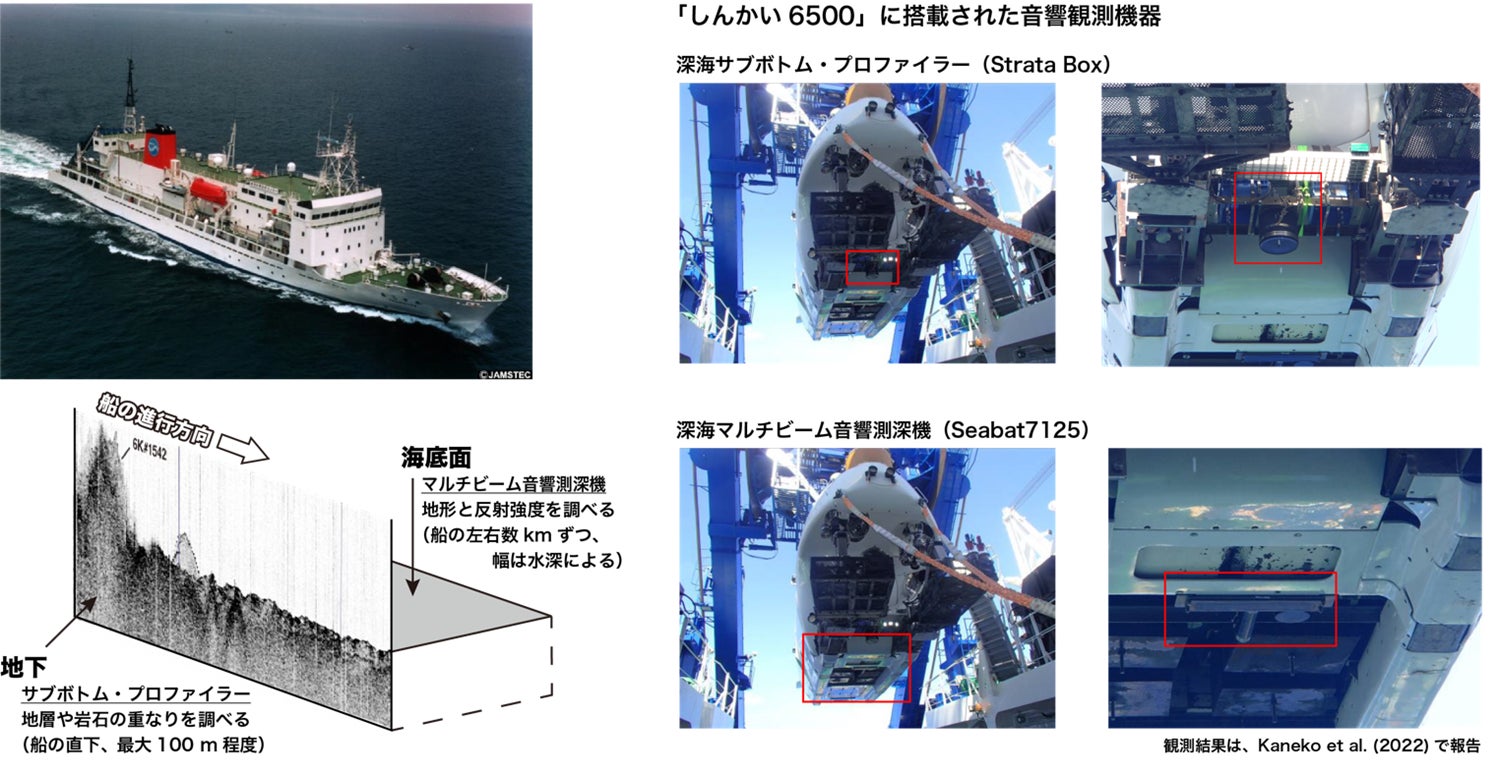

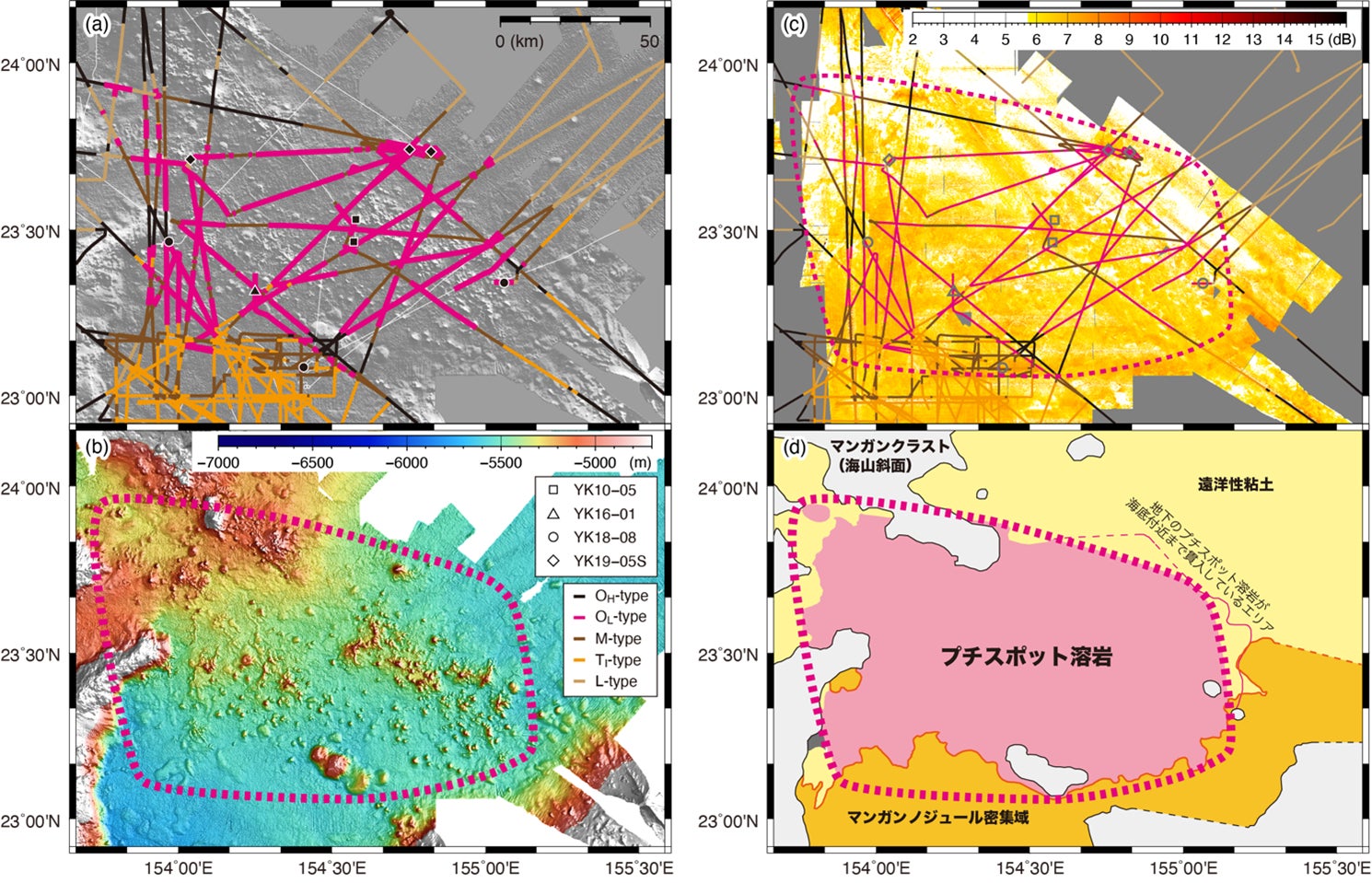

先に述べた「しんかい6500」の潜航調査においてプチスポット溶岩が発見された平らな海底では、調査船に搭載されたマルチビーム音響測深機(以下、船上マルチビーム)による海底地形と反射強度の観測のほかに、サブボトム・プロファイラー〈*注4〉(以下、船上サブボトム)による地下構造の探査も行われていました。船上サブボトムの観測結果から、プチスポット溶岩が分布する場所は特異な地下構造を示すことが分かりました。そこで本研究では、調査範囲を拡大するために、2013年から2019年にかけて南鳥島海域において、船上マルチビームによる観測と船上サブボトムによる観測を両方同時に行った航海(図2)のデータを入手しました(合計11航海)。従来の海底地形と反射強度に加え、船上サブボトムによる地下構造の情報を網羅し、それらを統合して解析を行いました。

さらに本研究では、2016年から2019年にかけて同海域において「しんかい6500」による潜航調査(合計9潜航)も行いました(図1)。潜航地点は、船上マルチビーム/サブボトムの調査結果を踏まえ、代表的な場所を選びました。また、潜航調査では、通常行う肉眼とカメラに

よる海底の観察や岩石採取に加え、水深6,000 mまでの大水深域での観測に対応した小型のマルチビーム音響測深機(以下、深海マルチビーム)とサブボトム・プロファイラー(以下、深海サブボトム)を搭載し(図2)、音響調査も実施しました。「しんかい6500」を用いて海底面に近づいて観測することにより、船上マルチビーム/サブボトム調査では捉えることのできない詳しい海底地形や地下構造を、高い空間解像度で調べることが可能となります。さらに、肉眼やカメラ観察で見渡すことができる範囲(視程約10 m)を大きく超えた、数kmオーダーの範囲を観測することができる点も重要です。

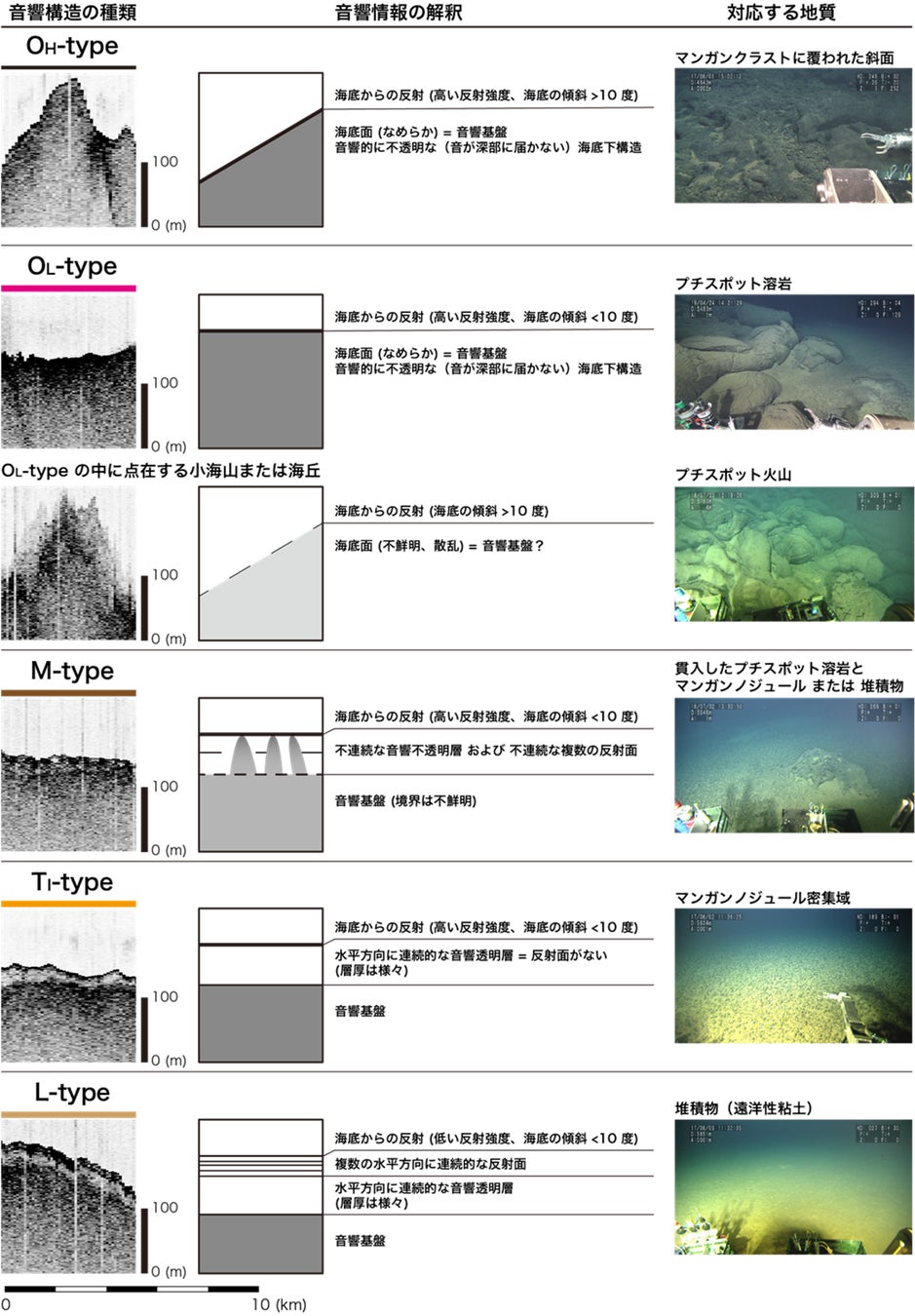

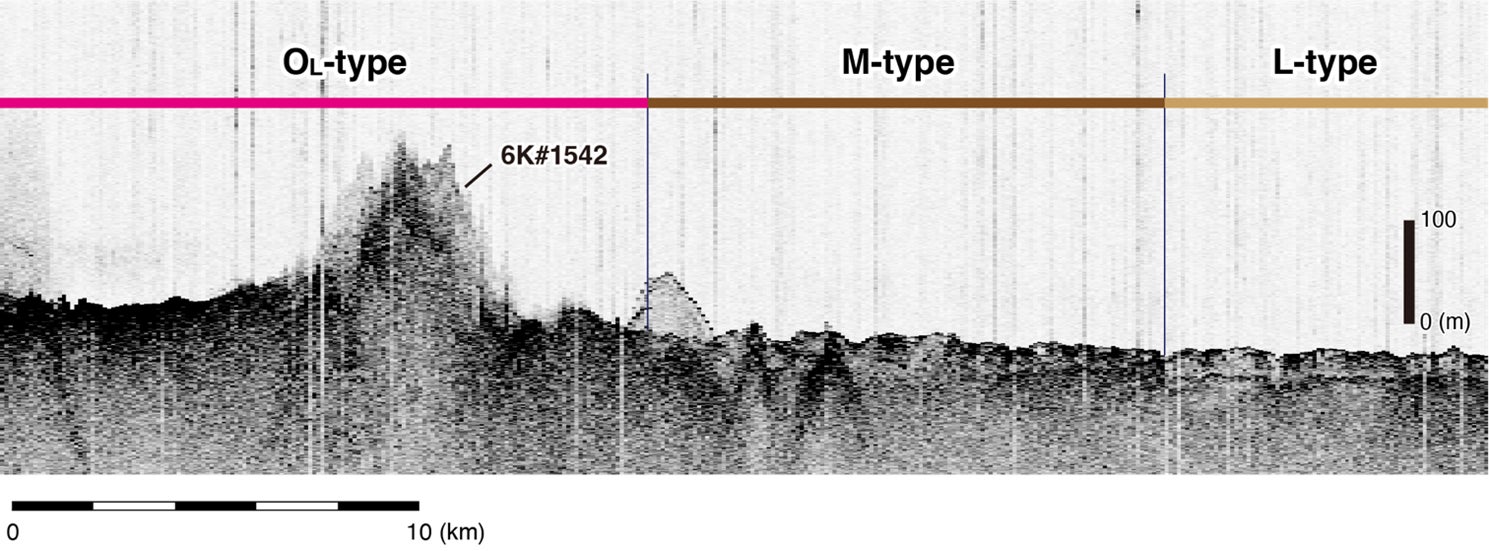

船上サブボトムの結果より、南鳥島の南東海域の地下構造は5つに分類されました(図3)。また、「しんかい6500」を用いた肉眼および音響による観察・観測の結果、船上サブボトムで分類された地下構造の違いは、それぞれが異なる地質に対応していることがわかりました(図3)。特に、平らな海底に広がるOL-タイプ構造は、プチスポット溶岩が分布する場所に対応しており(図3および図4)、プチスポット溶岩の広がりを特定する上で重要な指標となることが判明しました。

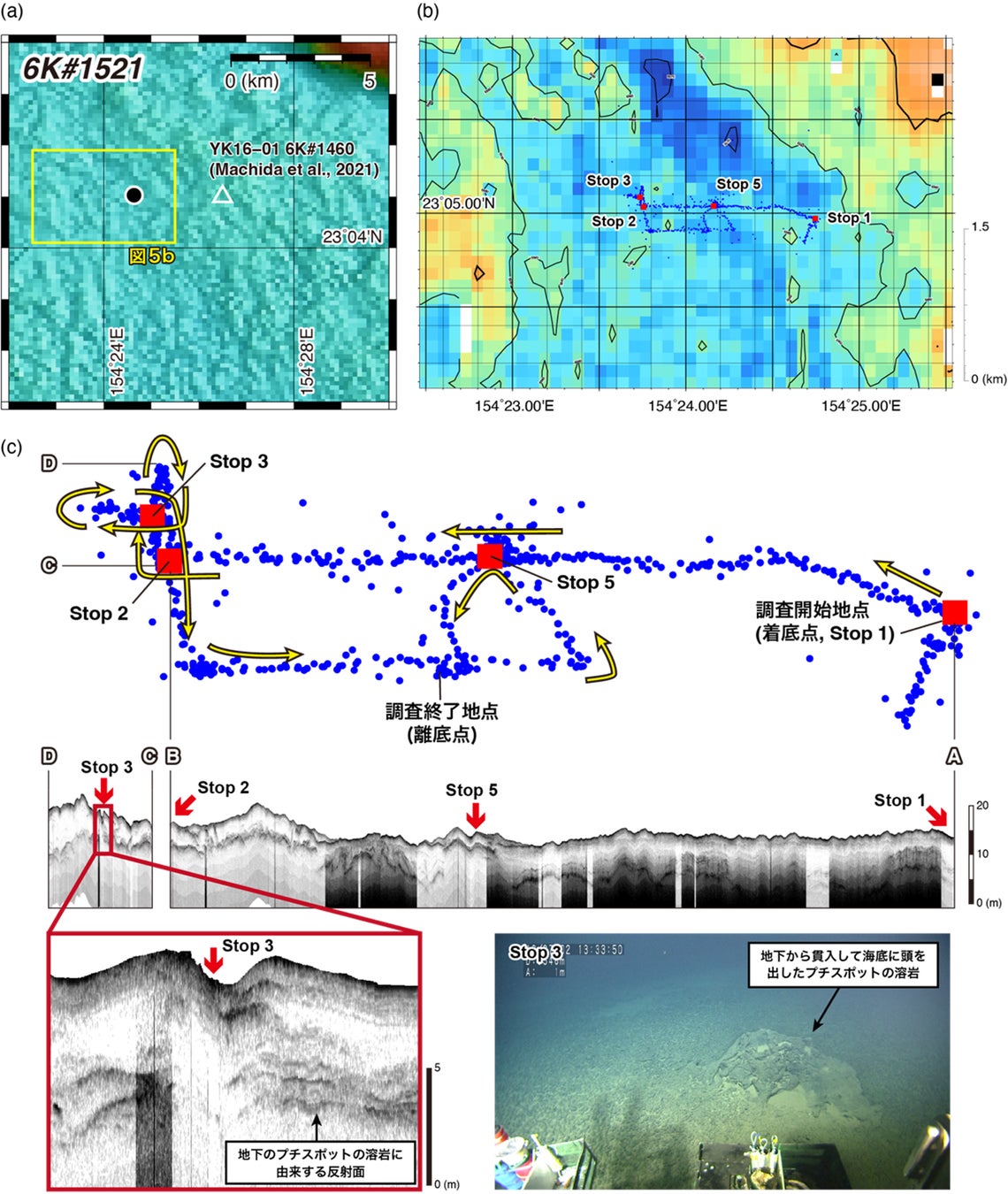

さらに、複数の音響構造が数kmの間隔で不連続に出現するM-タイプに分類される場所(例えば、6K#1521潜航;図1)で、「しんかい6500」の深海サブボトムにより詳しく地下構造を観察しました。その結果(図5)、M-タイプに分類される場所は、プチスポット溶岩が海底面付近に貫入してきてはいるものの、その多くが海底での噴火に至らず地下の浅い部分に留まっている場所に対応することも確認されました。

観測結果を踏まえて私たちは、プチスポット火山フィールドの範囲を特定するための新しい探査基準を提案しました。最も重要な基準は、船上マルチビームで得られる高い海底の反射強度と、船上サブボトムで識別されるOL-タイプの地下構造が同時に観測されることです。特に、OL-タイプの領域内に斜面が音響散乱を起こし不明瞭な小海山があれば、それはプチスポット火山であると判断されます(図3)。さらに、M-タイプの地下構造を示す場所もプチスポット溶岩の広がりを正確に特定する上で考慮する必要があります。

以上の基準にもとづき、本研究で解析した11航海の観測ラインに沿った地下構造の判定結果を地図に示すと(図6)、調査海域の中央部にはプチスポット溶岩が分布する領域が広範囲に広がっていることが明らかになりました。従来の船上マルチビーム観測から予想されていた点在する小さな海山のみでなく、小さな海山の間の平坦部も広く溶岩の分布域であり、従来の活動範囲の予想が大幅な過小評価であったことが示されました。

一方、プチスポット溶岩分布域の北側(主に北東部)のL-タイプや南側のTI-タイプの地下構造を示す場所は、過去の研究(Nakamura et al., 2016; Machida et al., 2021)で明らかになっていた堆積物(遠洋性粘土)やマンガンノジュールが高密度で分布する海域に対応していました(図3、図6)。さらに、マンガンクラストに覆われた大きな海山(南鳥島など)の斜面は、プチスポットの小さな海山の斜面とは、音響構造が大きく異なることが分かりました(図3)。

深海サブボトムにより、海底下の堆積物中に貫入するプチスポット溶岩を捉えることに成功した。着底点において地下10 m付近に観察されるプチスポット溶岩に由来する反射面は、Stop 5付近より西で5 m以下にまで上昇し、Stop 3に向かって急激に浅くなって海底面に到達している。Stop 3では、海底に頭を出した溶岩を観察することができた。

次に、異なる音響構造と地質体の対応にもとづいて、船上サブボトムの観測ライン上で確認された地質境界における音響反射強度の変化(例:強度のコントラスト)や地形の特徴(例:線状構造や斜面勾配の変化)を識別しました。さらに、その反射強度と地形の特徴を船上サブボトム観測ラインの側方へと追跡することで、それぞれの地質体の広がりを示す詳細な地質図(図6d)を作成することができました。

<まとめと今後の展望>

船上マルチビーム/サブボトムと深海マルチビーム/サブボトムという、複数の音響調査手法を統合させた研究は世界的にも類がありません。プチスポット火山フィールドの海底地形・音響反射強度・海底下の地質構造を多角的に可視化して、周辺の異なる地質との関係性もしっかりと把握したことが、今回の成果に繋がりました。本研究で構築した「総合音響地質調査手法」により特定された、正確なプチスポット火山の分布範囲を基礎として、今後、プチスポット火山活動が海洋プレートにどの程度の改変を及ぼしているのかが具体的に明らかとなり、日本近海のプレート沈み込み帯で発生する巨大地震活動の原因や、地球内部で起こる物質循環の実態解明に繋がることが期待されます。

調査船に搭載した音響装置での観測は、100 km以上のスケールの広域調査に適しています。一方で、「しんかい6500」などの深海探査機による観察や音響調査は、調査船の観測で得られる音響データを地質学的に解釈するための決定的な証拠(肉眼とカメラによる観察)と、高い解像度の地質構造データを得るための狭域調査と位置付けることができます。調査船を用いて地形・反射強度・地下構造について広範囲を網羅的に調べ、その中で代表的な地点に絞って深海探査機などによる調査を行うことが重要です。逆に、深海探査機によって新たに発見された地質体は、調査船での音響探査を行えば、その具体的な分布を広範に、かつ容易に掴むことができるようになります。つまり、両者は相補的な関係にあり、これらを組み合わせた「総合音響調査」によって費用対効果の高い効率的な調査が可能となることを、本研究で示すことができました。

「総合音響調査」は、プチスポット火山以外の地質体にも適用することが可能です。まさに、海底の地質調査は、新たな時代に突入したと言えるでしょう。本研究の成果が海洋地質研究の転換点となることを期待しています。

【 用語解説 】

*注1 海洋プレート

地球の表面は、地殻と最上部マントルが一体となった硬い岩石の板(プレート)で覆われています。複数あるプレートのうち、海の下に存在するプレートのことを海洋プレートと呼びます。海洋プレートは全体で100 km程度の厚さがありますが、そのうち地殻は表面の6 km程度のみで、地殻が薄いことが特徴(大陸プレートとの違い)です。南鳥島付近の海洋プレート(太平洋プレート)は、形成されてから1.6億年程度経過しているため、地殻の上に堆積物(主に遠洋性粘土)が積もっています。

*注2 地球のその他の火山活動

プレートの屈曲に伴ってプレート直下に存在するマグマが噴火するプチスポット以外に、地球上の火山活動域は、以下の3つの場所に限定されています。

(1)2つの隣り合うプレートが離れていく境界(プレート発散境界:例、中央海嶺)

(2)隣り合う2つのプレートのうち、一方のプレートがもう一方のプレートの下に沈み込む場所(プレート収束域:例、日本や北米・南米大陸の西縁などの島弧や陸弧)

(3)地球深部から熱いマントル物質が上昇してくる場所(ホットスポット:例、ハワイなど)

*注3 マルチビーム音響測深機

マルチビーム音響測深機は、船底から扇状に広がる音波を発射し、海底で反射して戻ってくる音波を観測する装置です。音波が戻ってくるまでの時間から水深(距離)を求めると同時に、戻ってきた音の大きさ(反射強度)で海底の硬さが分かります。調査船や潜水船が進むと海底を帯状に連続して計測でき(図3)、広範囲を一度にカバーすることが可能です。ただし、カバーできる範囲は、調査船や潜水船と海底との距離に依存します。

また、高周波の音波を使えば分解能が高く細部まで測れますが、到達距離は短いため、海底近傍での調査に向いています。一方、低周波では分解能は落ちるものの深海までの測深に適しています。

本研究では、深海マルチビームは高周波、船上マルチビームは低周波を使用して使いわけています。

*注4 サブボトム・プロファイラー

サブボトム・プロファイラーは、マルチビーム音響測深機よりも低い周波数の音波を船の直下に向けて発射し、海底下の構造を調べる装置です。低い周波数の音波は、海底面を通り抜けて堆積物の内部に届きます。この時、音波は物性(密度など)の異なる層の境界で反射するため、異なる深さで反射した複数の音波を観測することによって、堆積物の厚さや層の重なり、地層の連続性といった構造を明らかにすることができます。

<論文情報>

論文題目

Integrated acoustic identification of a petit-spot volcanic field in the oldest Pacific plate

著者

Shiki Machida*, Junji Kaneko, Kazuhiro Inose, Tatsuo Nozaki, Koichi Iijima and Naoto Hirano

*は責任著者

掲載誌:Scientific Reports

DOI:10.1038/s41598-025-15806-y

URL:https://www.nature.com/articles/s41598-025-15806-y