特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパン

孤独感「しばしばある・常にある」全国調査の約8.4倍 困難に直面した誰もが、孤独に苦しまず、必要な支援に手を伸ばせる社会へ

認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン(本部:東京都大田区、代表理事:小泉 智)は2017年より日本国内の子どもの貧困対策事業として、低所得のひとり親家庭への食品支援事業「グッドごはん」を運営し、ひとり親家庭への食品配付を行っています。

今回、当団体が実施したグッドごはん利用者への調査の結果、孤独や周囲からの偏見・差別に苦悩するなど、ひとり親家庭が抱える深刻な実態が明らかになりました。

主な調査結果:

・孤独感「しばしばある・常にある」 全国調査*の約8.4倍

・約7割「ひとり親家庭であることが理由で、理不尽な状況や嫌な思いをした経験がある」

・「子どもへの虐待疑われたことも」周囲からの理解不足や偏見深刻

*内閣府「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査」(令和6年実施)

本記事では、調査より明らかになった厳しい実情や当事者の声を伝えるとともに、誰もが孤独や差別、偏見の苦しみを抱えることのない社会の重要性について提起してまいります。

アンケート概要

「ひとり親家庭における周囲の人や社会との関わりに関するアンケート」

・実施日程:2025年8月14日~8月24日

・対象者:グッドネーバーズ・ジャパンのフードバンク事業「グッドごはん」の利用者 ※利用者は、原則としてひとり親家庭等医療費受給者証保有者に限る(ひとり親家庭等医療費受給者証とは、18歳未満の子どもを養育し、所得が限度額未満かつ生活保護を受けていないひとり親家庭等に交付される医療費助成制度の医療証)

・回答方法:アンケート回答フォームへの入力(オンライン)

・有効回答者数:1,853名

・回答者属性:

– 性別:女性 1,776名 (97.2%)|男性 51名 (2.8%) (性別無回答:26名)

– 年代:|20代 31名 (1.7%)|30代 371名 (20.1%)|40代 960名 (52.0%)|50代 467名 (25.3%)|60代以上 17名 (0.9%) (年代無回答:7名)

– 居住地域:首都圏(主に東京・神奈川・埼玉・千葉) 839名|近畿(主に大阪・京都・兵庫・奈良)626名|九州(主に佐賀・福岡)388名

孤独感の高さ浮き彫りに 差別・偏見の言動受ける実態

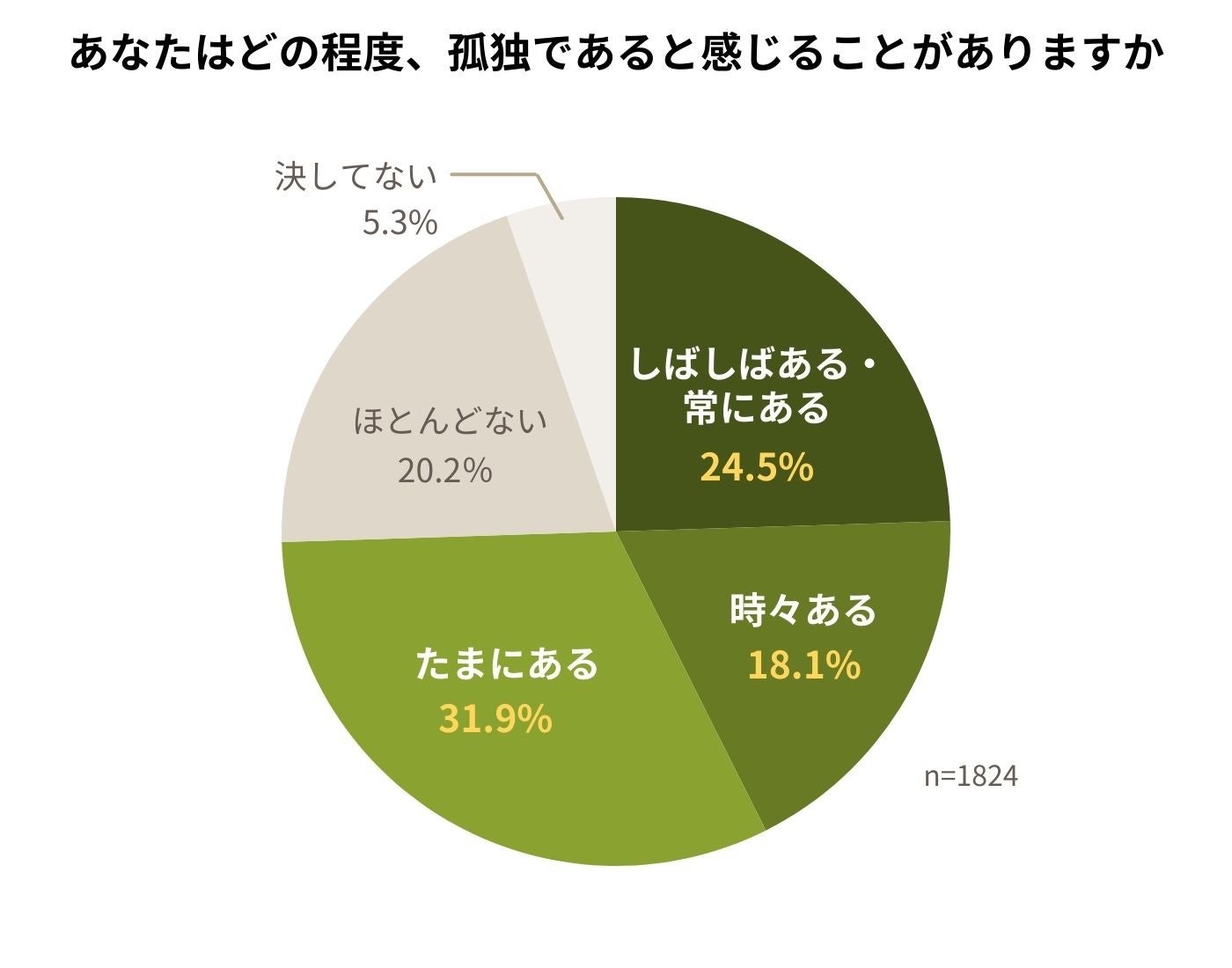

本調査で、回答者(低所得のひとり親家庭の保護者)自身が孤独を感じることがどの程度あるか質問したところ、24.5%の人が「しばしばある・常にある」と回答しました。

内閣府が2024年に実施した「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査」(無作為抽出法により選定した全国の満16歳以上の個人20,000人を対象に実施) において、子どもがいる回答者のうち孤独感が「常にある・しばしばある」と回答した人は2.9%であり、今回の調査結果ではその約8.4倍の数値が示されました。

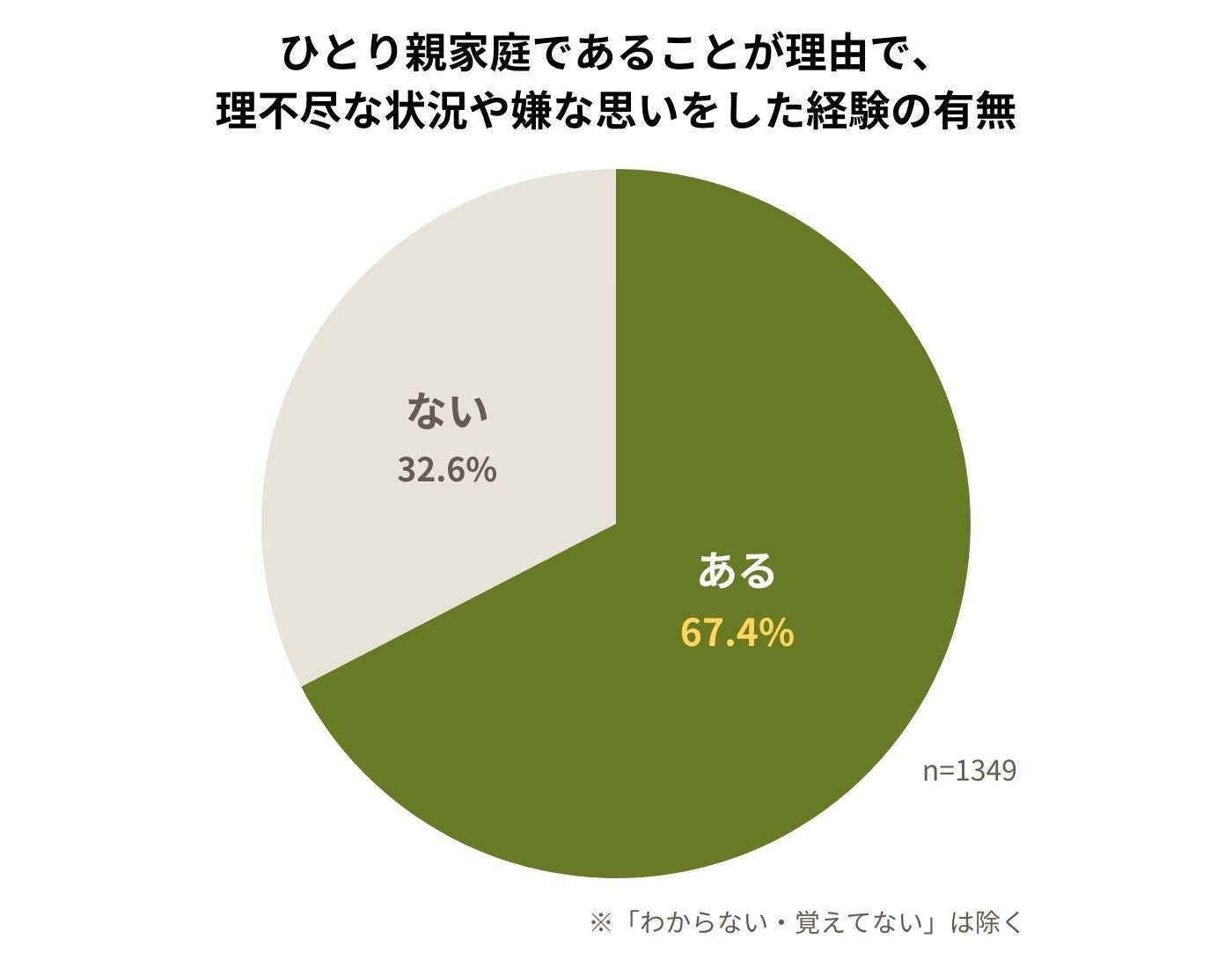

次に、「ひとり親家庭であることが理由で、理不尽な状況や嫌な思いをした経験があるか」について尋ねた結果、約7割が「その経験がある」と回答しました(「わからない・覚えていない」は集計から除外)。

理不尽な状況や嫌な思いをした場面に関する自由記述回答では、さまざまな経験談が寄せられました。

まず、就労や住居契約に関する場面で、理不尽と感じられる経験をしたとの声が多くみられました。

・「勤めている会社の業績が悪くなり従業員をカットしなければならなくなったときに、自分が雇止めにあった。その理由が、「ひとり親であり、こどもがまだ小さいため、他の従業員より責任を負わせられないから」という事だった。私はこの職場に8年間勤めて、残った従業員たちに仕事を教えていた立場だったが、ひとり親だから責任感がないというのが理由で雇止めにされたことに納得がいかなかった。」

・「就業する際、子どもの急な体調不良等で預け先、頼れる人がいるか?という質問をされた。それを踏まえての採用ということが、働く意思と気力があるにもかかわらず、結局は私を見る時にそういう部分も見られるのだなと感じた。逆の立場で考えれば理解はできるが、実際頼れる身内がいなかった自分はストレートに投げかけられた質問に対して嫌な思いを何度もした。」

・「仕事の面接で、ひとり親だと言う理由で落とされた。「子どもがネックですね」と言われた。」

・「母子家庭で乳児と2人入居というのが理由で契約できず、家が見つからなかった。問い合わせた30件以上もダメだった。」

・「部屋を借りる際、不動産屋で門前払いされた。母子家庭と言う理由で賃貸住宅を追い出された(家賃を上げるなど脅迫じみたことをされた。それに加え、反社は出ていけと突然言いがかりをつけられた。不当な請求をかけられるなど、弱者だと思ったのかかなりの嫌がらせをされた)。どのような場面でも『母子』と言うだけでなめられ、強気で対応してくる人が多い。数え切れないほどの屈辱がある。」

暮らしのさまざまな場面で、偏見や差別的な言動を受けたという声も多く寄せられました。

・「子どもが小学1年生の時、教科書類30冊くらいをランドセルと手提袋に入れ両手が塞がった状態で通学路で転んでしまい、顔面を打って怪我した事がありました。あとで担任の先生から怪我の理由を尋ねられた際に「本当は、子ども自身が怪我の原因ではないにも関わらず、ひとり親だとそういう作り話をすることが多い」と虐待を疑われたことがあります。あまりにも酷過ぎて絶句してしまい、返答する気力すら失いました。」

・「離婚後、身も心もボロボロで不安感に包まれながら市役所に手続きに行くと、「給付金目当てで離婚したんでしょう」と言われ、涙が出ました。」

・「離婚間近の頃、行政窓口で、「離婚したって4万円くらいしか手当おりないのに、そんなの頼らないで働かないと~」と、言われた。当時は、産後1年たってなく、息子はまだ赤ちゃんだった。場が一瞬凍りつくほど冷たい言動だった。」

・「勤務先で、ひとり親のほうが支援が手厚くて両親揃っている家より恵まれていると訳のわからない嫌味を言われる。」

・「好きでひとり親になったんだろ?(DVなど詳しい事情も聞かずに)等、外側だけで決めつける人が多く辛かった。」

周囲の偏見や理解不足が、子どもに影響を及ぼしている様子もうかがえます。

・「子供が、学校の担任から皆の前で母子家庭は忘れ物が多い、点数が低い、など嫌なことを言われたと言っていました。」

・「ひとり親家庭だから、費用がかさむ修学旅行は辞退したほうがいいかと。と、子どもの担任から三者面談で言われた。」

・「学校のキャンプイベントに参加したがっていたが、父親参加が必須条件で母子家庭だと参加できない。子供の集まりだし、体力使うし、面倒だし、父親の育児参加を促す目的もあると理解している。子供には謝るしかなかった。

また、子供の問題でいじめられて学校に相談した時、相手が加害者でも父親が出てくると学校は父親がいるほうに話を有利に進める傾向があるように感じた。」

・「子どもの担任の先生に、学校のお友達との関係性について相談したところ(お友達に物を隠されてしまった為)『学校でも注視しますが、ご家庭でも大人の目は足りないかとは思います。お子さんの動きを注視してあげて下さい』と言われてしまい、世の中的には『ひとり親=目が足りていない』という事なのかと、深く落ち込みました。」

不安や悩み「相談しない」 その理由は?

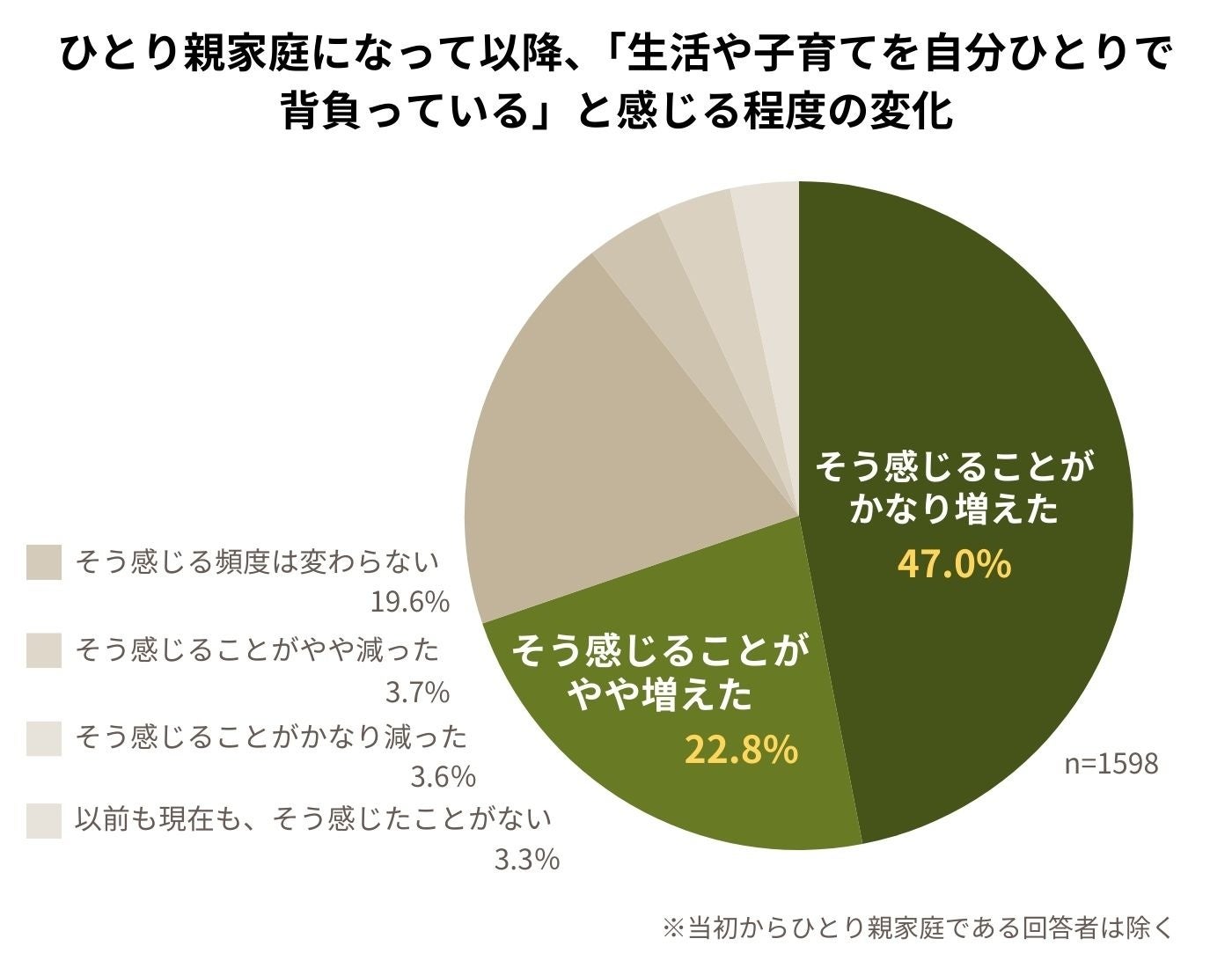

ひとり親は生活や子育てを一人で担っているケースも少なくありません。本調査で、「ひとり親家庭になってから、“生活や子育てを自分ひとりで背負っている”と感じる程度の変化」について質問したところ、そう感じることが「かなり増えた」「やや増えた」と回答した人の割合が約7割に及びました。

しかし、上述したような周囲からの偏見や理解不足を経験すると、困難や悩みを抱えていても周囲に打ち明けられず、孤独や孤立を深めるリスクにつながる可能性があります。

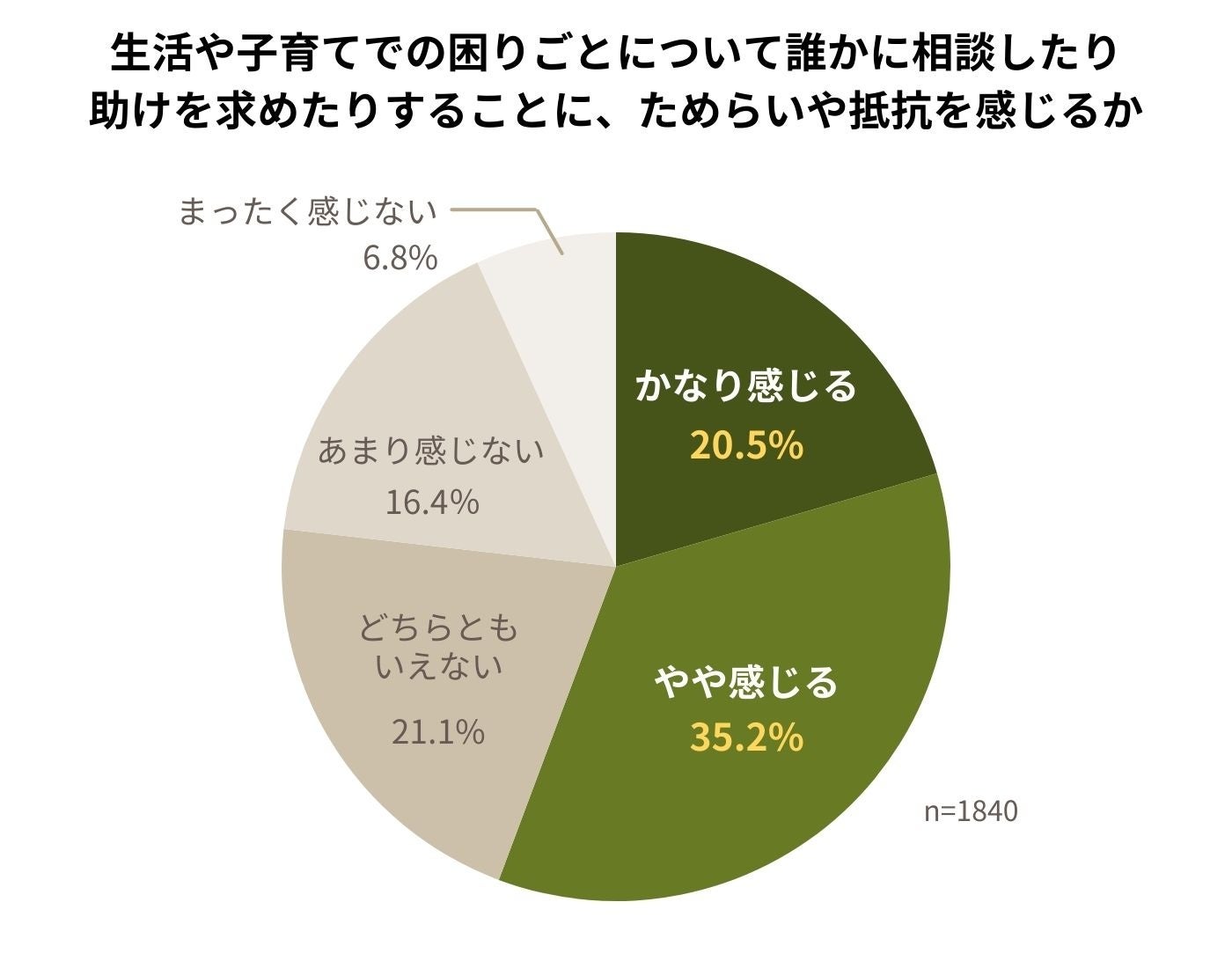

今回、回答者に「生活や子育てでの困りごとについて誰かに相談したり助けを求めたりすることに、ためらいや抵抗を感じるか」について尋ねた結果、「かなり感じる」「やや感じる」を合わせた割合が5割に達しました。

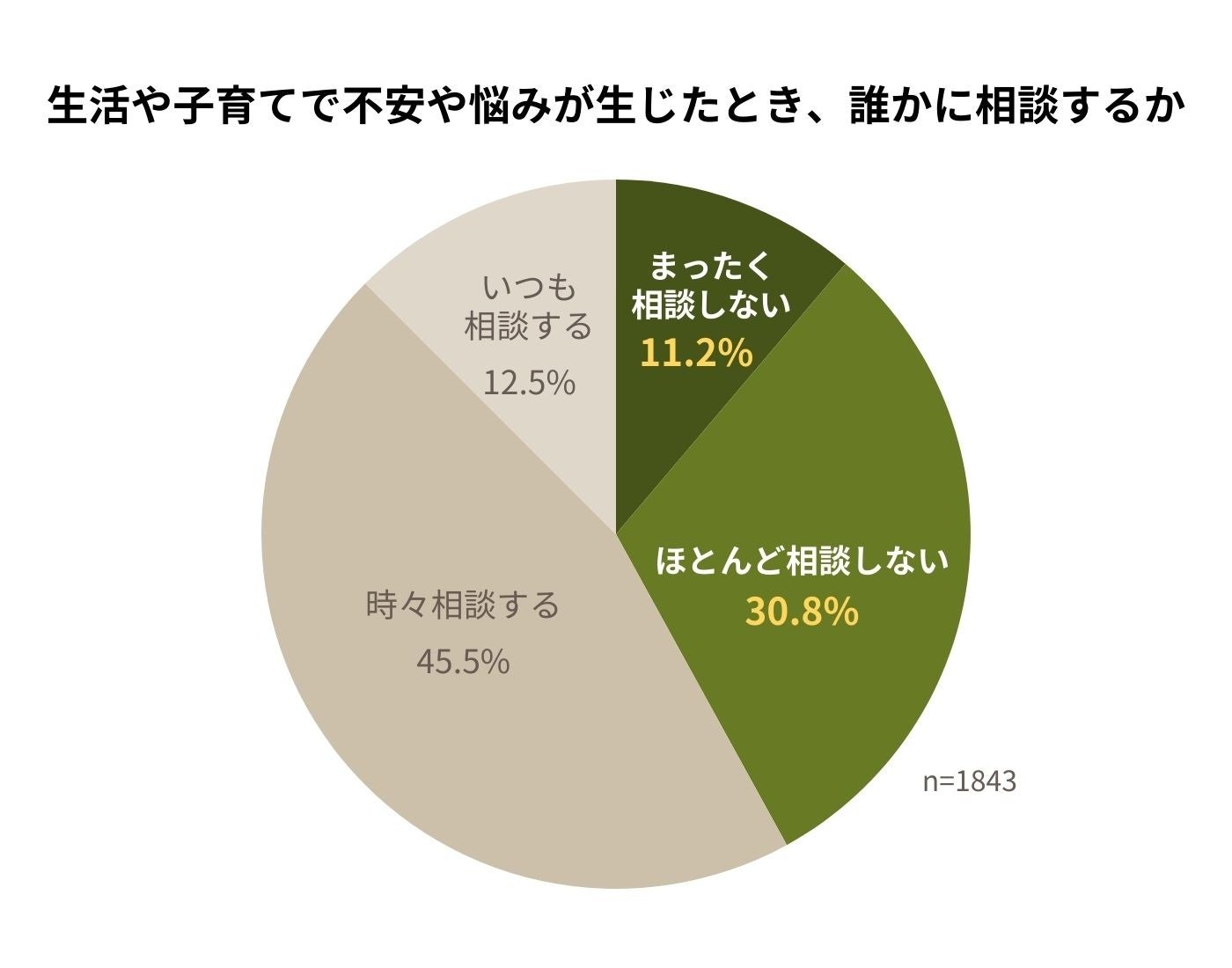

実際、生活や子育てで不安や悩みが生じたときに「まったく相談しない」「ほとんど相談しない」と回答した人は計4割でした。

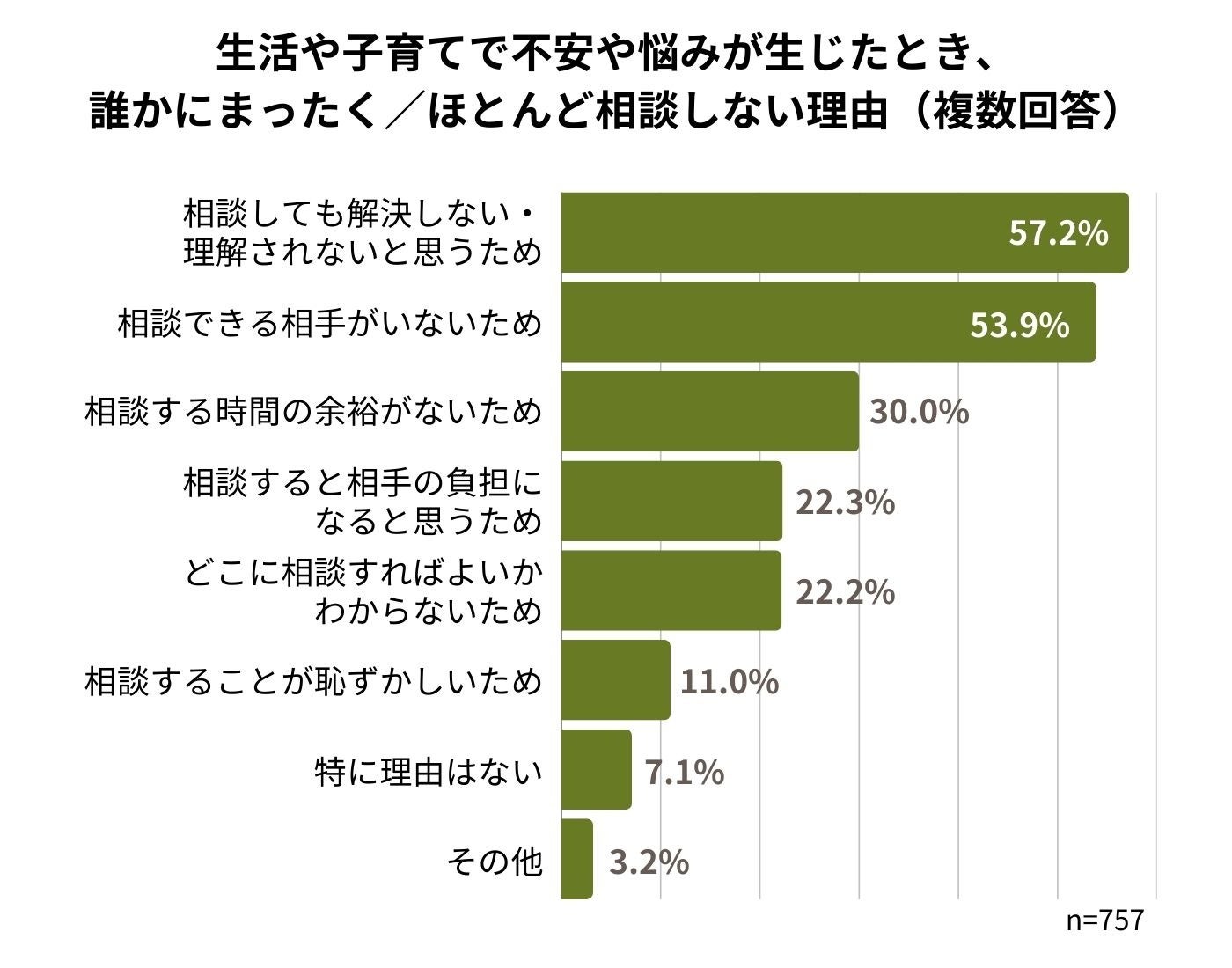

「まったく相談しない」「ほとんど相談しない」理由としては、「相談しても解決しない・理解されないと思うため」「相談できる相手がいないため」が比較的多い割合を占めています。

回答者からは、下記のような声が寄せられました(自由記述回答)。

・「ひとり親であると言った時点で大体差別的な扱いを受けてきたので、相談したくないと感じてしまう。」

・「ひとり親やその子供が社会から疎外されていることを常々感じているため、誰とも交流しないで生きている。」

・「シングルである事に嫌味を言われ過ぎて、怖くて人とかかわらないようにしている。」

・「離婚した=勝手、我慢が足りない、我儘等の偏見があるのではないかと感じる為、悩みや困り事も自身で解決しなければと思ってしまう。」

頼れる相手や場所の不足

今回の調査では、子育てや他者との交流にかかる物理的な環境が、孤独感に影響を及ぼす可能性も示唆されました。

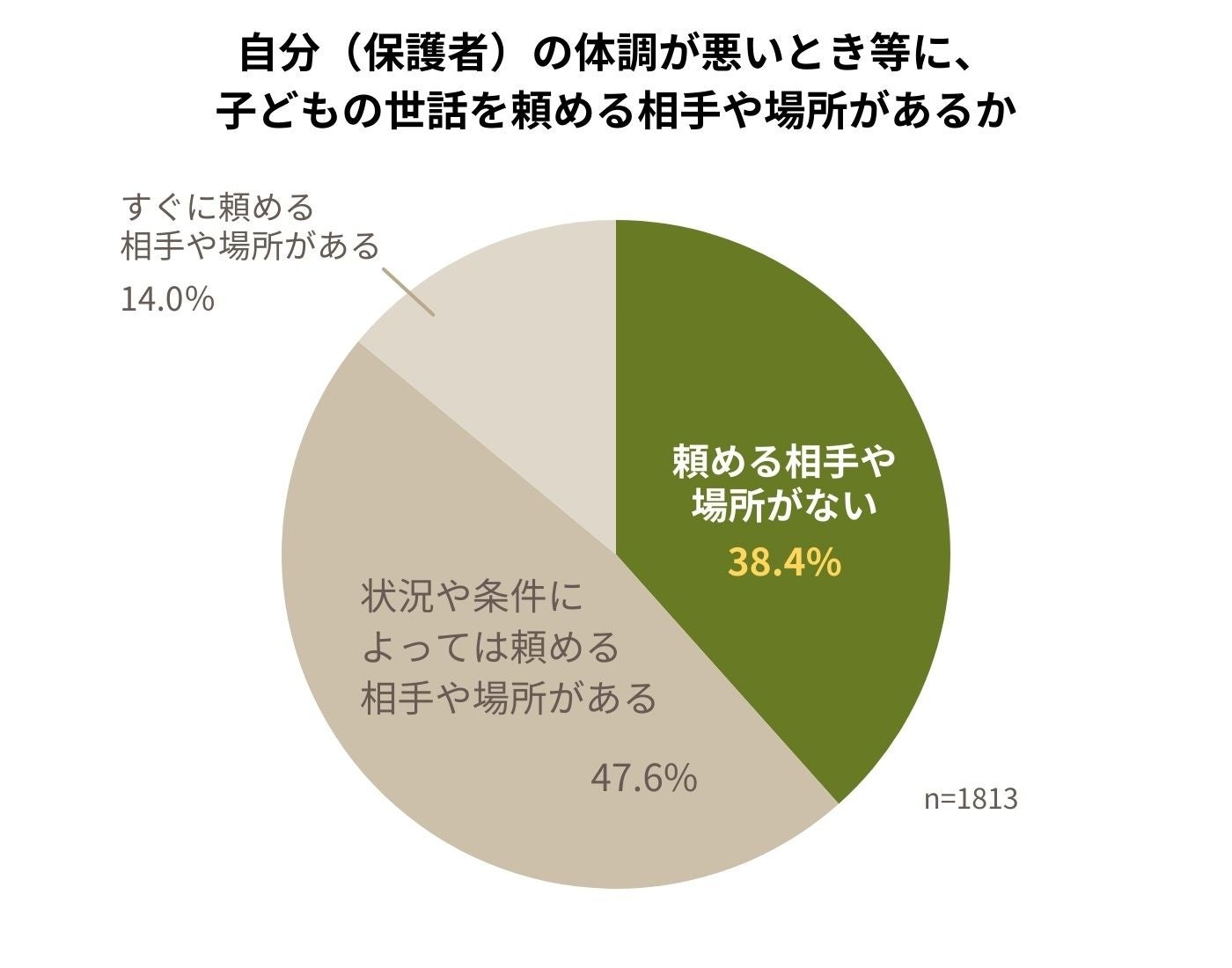

まず、回答者に「自分(保護者)の体調が悪いとき等に、子どもの世話を頼める相手や場所はあるか」を質問した結果、「頼める相手や場所がない」と答えた人は約4割に及びました。

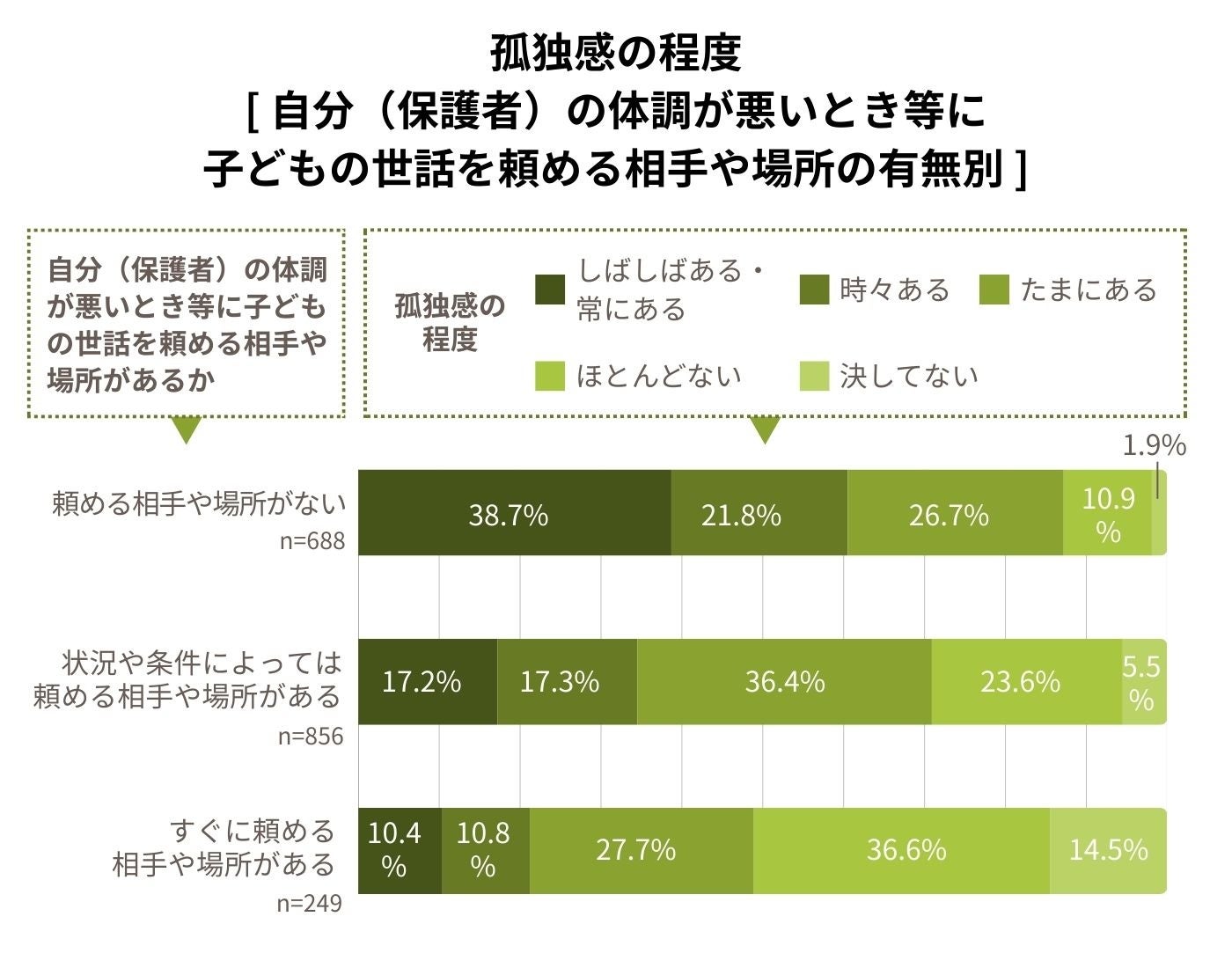

また、自分の体調が悪いとき等に子どもの世話を頼める相手や場所がない人は、孤独を感じる程度が高い傾向にあること示されました。

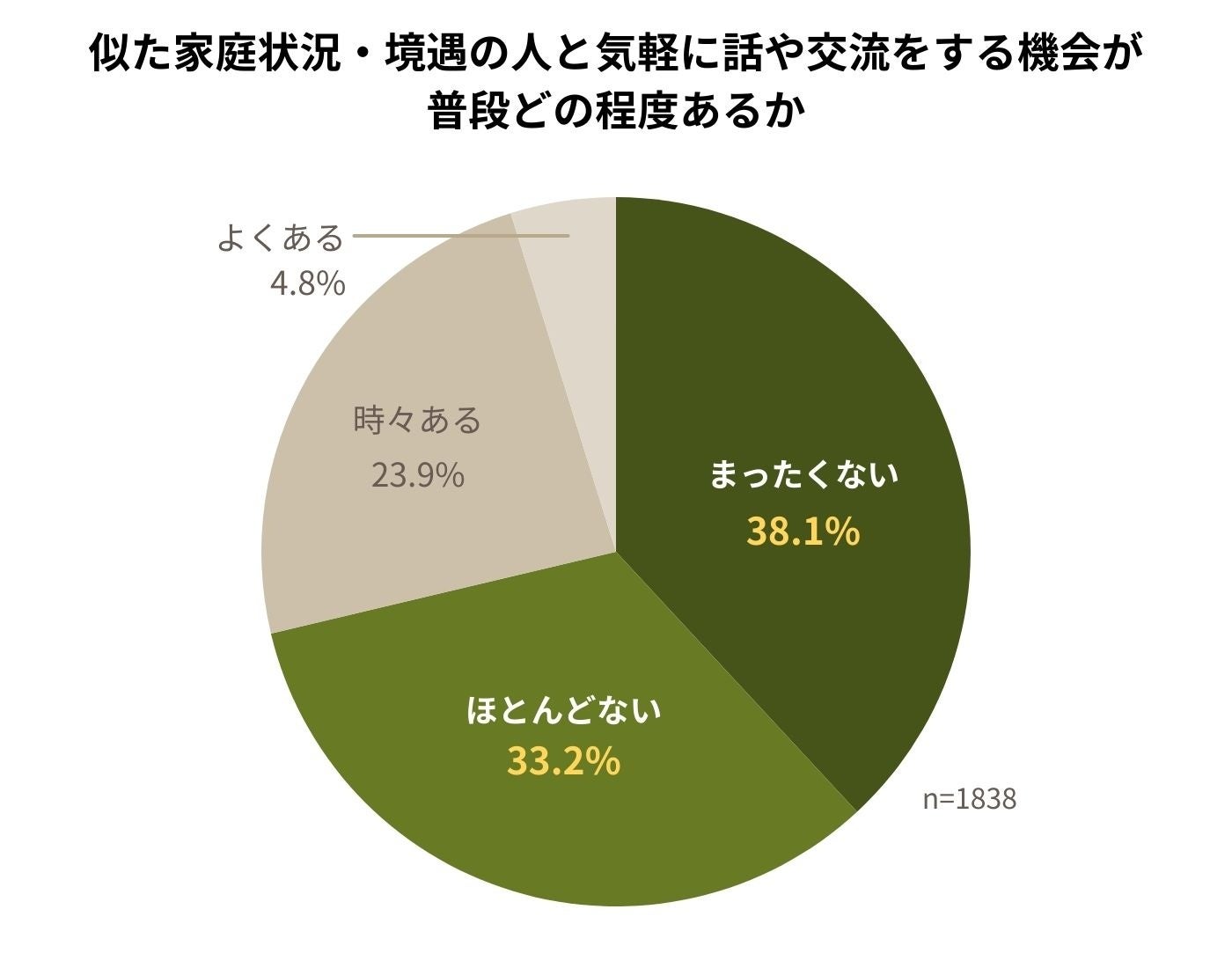

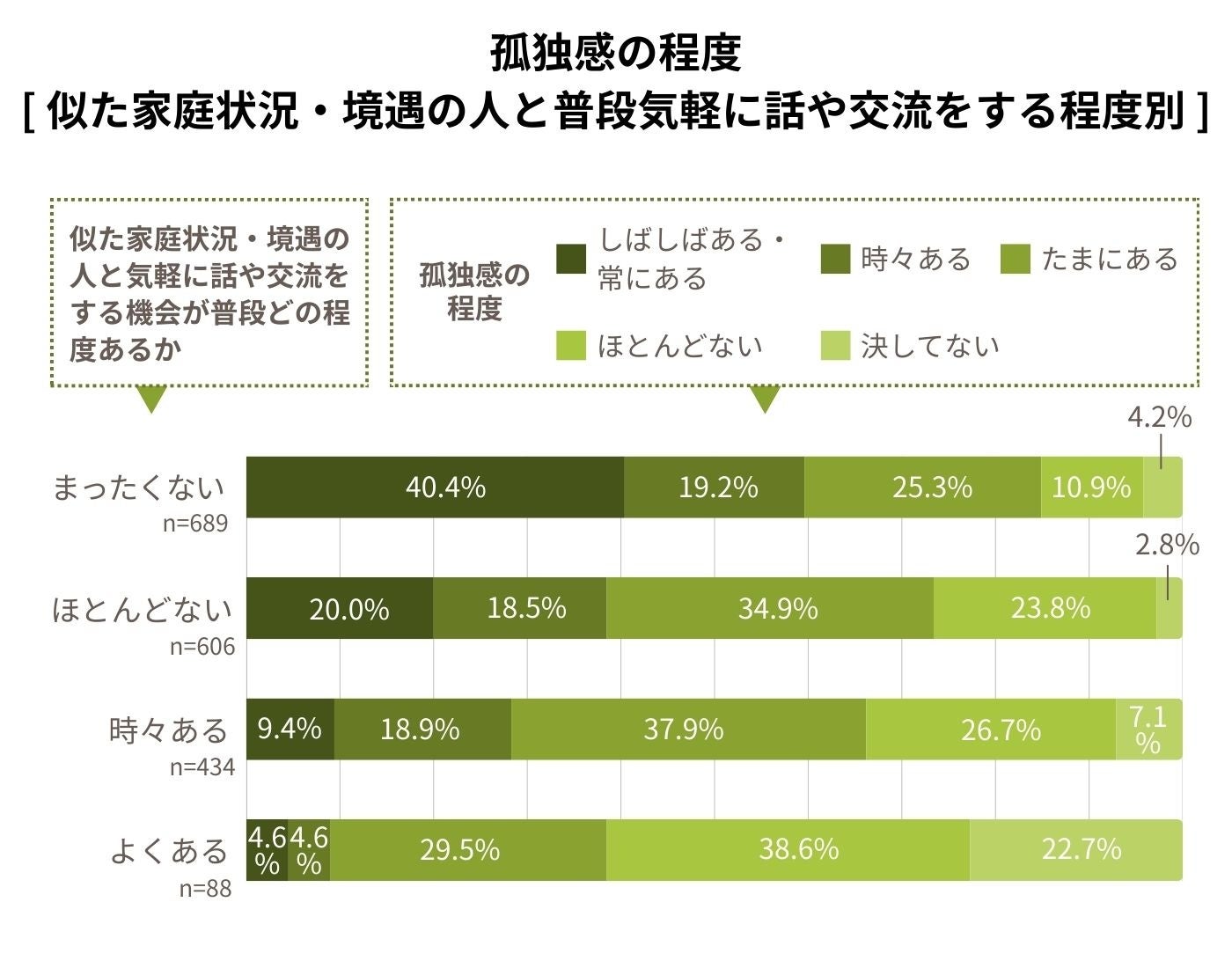

次に、「似たような家庭状況や境遇の人と気軽に話をしたり交流したりする機会が普段どの程度あるか」について尋ねたところ、「まったくない」「ほとんどない」と回答した人は計7割に達しました。

そして、普段似たような家庭状況や境遇の人と気軽に話をしたり交流したりする機会が乏しいほど、孤独を感じる程度が高い傾向が示されました。

保護者が体調不良などで子どもの世話をすることが難しいときに、頼れる相手も預け先もない状況に置かれると、「すべてを自分一人で背負う必要がある」という感覚が強まる可能性があり、孤独感につながる恐れがあります。

また、同じ立場や似た経験を持つ人と話す機会が不足している場合、気持ちを共有したり共感を得たりすることが難しい可能性があり、結果的に孤独感が強まるケースも考えられます。

誰もがためらわず助けを求められる社会へ

今回の調査に回答したひとり親家庭は、グッドネーバーズ・ジャパンの食品支援を利用する家庭であり、食事がままならないほど生活に困窮している家庭も少なくありません[1]。本来、不安や悩みを必要に応じて周囲に相談し、適切な支援につながることが望ましい状況です。

しかし、本調査では、“ひとり親家庭であることは自業自得だと思われがちで、そのために周囲に相談しづらい・サポートを求めにくい”といった声が回答者から多く寄せられました。

当事者は、自身や子どもの安全、生活の安心を守るために決断を迫られ、その結果として現在の家庭状況に至った場合や、配偶者との死別で生活が急変したケースなどもあります。

そうした複雑な背景や状況を排除し、単純に「自業自得」とみなしてしまうことは、当事者の孤独や孤立を一層深め、必要な支援にたどり着く機会を奪いかねません。その結果、家庭の困難が長期化し、当事者がさまざまなリスクに直面する危険性が高まります。

WHOの報告書『From loneliness to social connection』[2]では、孤独や孤立が心身の健康を脅かすリスクが示されており、その深刻な影響が懸念されています。

支援が必要な状況にありながら、周囲の不理解や偏見によって孤独感が深まり、結果として貧困の悪化につながってしまえば、その影響は子どもたちの成長や将来に及び、さらには社会全体にも広がる可能性があります。

したがって、ひとり親家庭の孤独や偏見を看過することは、個人の問題にとどまらず、社会全体に深刻な影響を及ぼしかねません。

ある日突然、病気や事故、家族との離別などによって生活が一変することは、誰にでも起こり得ます。「自分は支援される立場ではない」と思っていた人も、状況次第で、サポートを必要とする場面に直面するかもしれません。

そうした時、弱者として偏見や差別にさらされることなく、安心して助けを求められる環境が不可欠です。

同じ社会に生きる私たちが、それぞれの立場や状況を理解し合い、支え合える関係を築くこと。それこそが、孤独や孤立を防ぎ、誰もが安心して暮らせる社会の土台となります。

グッドネーバーズ・ジャパンは、支援を必要とするひとり親家庭が人や社会とのつながりを実感できるよう、対面での食品配付や親子で参加できるイベントの実施など、さまざまな活動を今後も続けてまいります。

誰もがためらうことなく必要な支援に手を伸ばし、互いに支え合える社会の実現に向けて、より多くの方々と共に歩んでいけることを願っています。

[1] 認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン「ひとり親家庭の収入・暮らしの状況に関するアンケート」(2025年2月実施)より

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000104.000005375.html

[2] WHO, 2025. “From loneliness to social connection”

https://www.who.int/publications/i/item/978240112360

<本調査結果の引用・参照に関するお願い>

本調査結果を引用・参照される際は、出典として当団体名称「認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン」を明記いただけますようお願い申し上げます。

また、本調査は、グッドネーバーズ・ジャパンのフードバンク事業「グッドごはん」を利用する低所得のひとり親家庭を対象に実施したものであり、日本のひとり親家庭全体を代表するデータではございません。つきましては、本調査結果を引用・参照される際には、この調査の対象範囲が伝わる形でご使用くださいますようお願いいたします。

ーーー

■団体について

特定非営利活動法人グッドネーバーズ・ジャパンは、国際組織グッドネーバーズ・インターナショナルの一員として、2004年に開設されました。「子どもの笑顔にあふれ、誰もが人間らしく生きられる社会」を目指し、国内外の子ども支援を行っています。公益性の高い団体である「認定NPO法人」として東京都から認可を受けています。

■ひとり親家庭のためのフードバンク「グッドごはん」とは

「グッドごはん」とは、ひとり親家庭等医療費受給者証をもつ、所得が限度額未満のひとり親家庭を対象に、食品を毎月無料で配付する事業です。2017年9月の事業開始以降、延べ13万を超える世帯に食品をお渡ししてきました*。

首都圏、近畿および九州における約40か所*の配付拠点にて、企業や個人の寄付によって集まったお米や調味料、レトルト食品、お菓子など、約10,000円相当のカゴいっぱいの食品をひとり親家庭に配付しています。

*2025年5月時点(配付拠点数は月により変動)

https://www.gnjp.org/work/domestic/gohan/

※通常、配付拠点に直接取りに来られる方を対象に食品を配付しています

※生活保護受給中の方は対象外です

■フードバンク「グッドごはん」を利用する低所得のひとり親家庭を対象とした各種調査について

グッドネーバーズ・ジャパンは、フードバンク「グッドごはん」を利用する低所得のひとり親家庭を対象に実施してきた各種調査の一覧を、以下のページにて公開しています。

同調査では、食事・収入・子どもの体験・孤立の実態など、ひとり親家庭が直面する多様な課題について、定量・定性的に可視化しております。ぜひご覧ください。