労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団

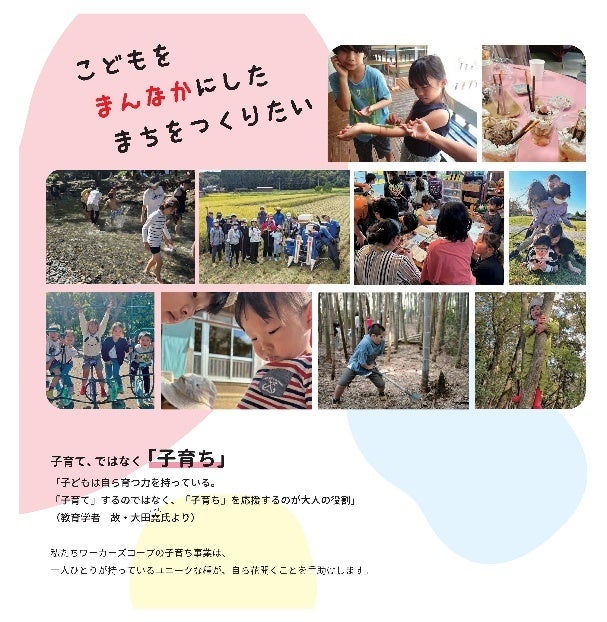

子どもたちの心は繊細で複雑。学校や家庭だけでなく、心を解き放つことができる場所や相手が必要です。ワーカーズコープ・センター事業団が運営する学童クラブや児童館は、なによりも子どもたちの「心」と「権利」を大切にし、子どもたちの意見に耳を傾け、子どもの幸せを第一に考えています。

夏休みが明け、新学期が始まりました。9月は子どもの心が揺らぎやすい時期。心の揺らぎは、ときに命にも係わる重要なサインです。

ワーカーズコープ・センター事業団は全国各地で学童クラブや児童館を運営していますが、なによりも子どもたちと向き合うことを大切にし、大人の都合ではなく、子どもの気持ちと権利を優先した取り組みを行っています。今回は、その理念と取り組み例をご紹介します。

9月の子どもの心に要注意!

警察庁や文部科学省などの統計によると、毎年8月末から9月上旬は子どもの自殺件数が急増する時期です。長い休みのあと、再び学校生活が始まることへの不安や、いじめ、人間関係、進路や学業の悩みなど、子どもたちにストレスが再燃します。日常や現実に向き合わなければならない不安やストレスは、大人でも経験することではないでしょうか。

一方、親にとってもそうした子どもたちの変化をどう受け止めてよいのか。戸惑いや悩みも増えます。どうすればよいのか、なにが正解なのか。悩みも対処法も人それぞれ、家庭それぞれに異なり正解はありません。

ただひとつ、間違いなく言えるのは、「子どもは、一人ひとりがとても大切な存在で、自分らしく幸せに成長でき、暮らせるように、 社会全体で支えていくことがとても重要」だということです(こども家庭庁「こども基本法とは?」より)。

子どもたちに必要な、気を許せる「第3の居場所」

子どもの居場所は学校と家庭だけではありません。ましてや、どこを居場所にするかを大人が決めるものでもありません。大切なことは、子どもたちにとって居心地の良い場所であればよいのです。

ワーカーズコープ・センター事業団が運営を担う児童館や学童クラブには、毎日たくさんの子どもたちがやってきます。特に「学童クラブ」は、保護者が仕事やその他の理由で家にいない環境にある小学生に対し、遊びや生活の場を提供し、健全な育成を図るための大切な地域の福祉施設です。共働き家庭が増える中で、子どもの安全な居場所を確保し、保護者の心理的・体力的負担を軽減する役割も担っています。こうした居場所が、親子共に充実した時間を過ごすことにもつながっています。

協同労働だからできる、子ども最優先の居場所づくり

子どものための「協同労働の子育ち指針」

しかし、「居場所」は大人を中心につくられることが多いため、本当に子どもたちにとって居心地の良い場所になっているかについて細心の注意を払わなければなりません。また、限られたスペース、限られた職員数で子どもたちに最適な環境を整えるのは容易ではありません。大人の事情でいつも決まったプログラムだったり、自由意思で過ごし方を決めることができなかったり、学習支援だけに重きが置かれたりと、学校の延長のような指導的な運営になってしまう課題をはらんでいます。

ワーカーズコープ・センター事業団では常に、そうした課題が生じてしまうことを意識し、大切にすべき指針をつくって、子どもの命や人権が大切にされる協同の社会づくりをめざしてきました。この指針と、日々現場で向き合っている子どもたちの様子を重ね合わせ、定期的に事業所での支援の在り方を点検し、よりよい環境づくりに努めています。

協同労働の子育ち指針

子どもたちは未来そのものです。子どもたちが大切にされない社会に未来や希望はありません。今、私たちが暮らす日本社会はどうなっているのでしょう。(中略)

私たちワーカーズコープは、「共に生き、共に働く社会の創造」を合言葉にすべての子どもの命や人権が大切にされる協同の社会づくりを目指します。

[1] 協同労働は「命」「自然」「働く」「暮らす」をベースに「共に生き」「共に育ちあう」社会を指します。

そのために、

-

1人1人の子どもの違いや個性を尊重します

-

子どもの持つ力を信じ、育てます

-

子どもたちの命をはぐくむ自然、人、文化など豊かな社会関係をつくり出します

[2] 協同労働の子育ち5つの指針

-

命の基礎である自然や食、地域の文化、人と人との関係を大切にします

-

当事者(子ども)主体と豊かな人間関係を広げます

-

子どもの願いや課題を真ん中にすえた、生活まるごとの仕事おこし・まちづくりをすすめます

-

よい仕事を生み出す協同労働の団づくりを大切にします

-

子どもの命を守り育む平和、基本的人権、民主主義、自然環境など、人類が幾多の苦難を経て築いてきた貴重な財産を大切に継承します

「こども基本法」に則り、「子どもの意見を尊重」

2021年12月、「子どもまんなか社会」をめざす「子ども家庭庁」の創設が閣議決定され、翌年6月には「こども基本法」(2023年4月施行)が制定されました。

この法の第3条(基本理念)では6つの基本理念が記されていますが、その4.「全てのこどもが、その年齢及び発達の程度に応じて、意見が尊重され、最善の利益が優先して考慮されること」に則り、子どもの権利を守ること、とりわけ意見を表明する権利の保障をどのように施設に定着させ、地域に広げることができるだろうという課題を、近年の研修会での重要テーマの一つにしています。

ワーカーズコープ・センター事業団では、この「子どもの意見表明」と真摯に向き合い、各地の児童館や学童クラブでどのように活かすか、どのように子どもの声を引き出すか、についてチャレンジを続けています。以下に、そんな事業所の取組みの一例をご紹介させていただきます。

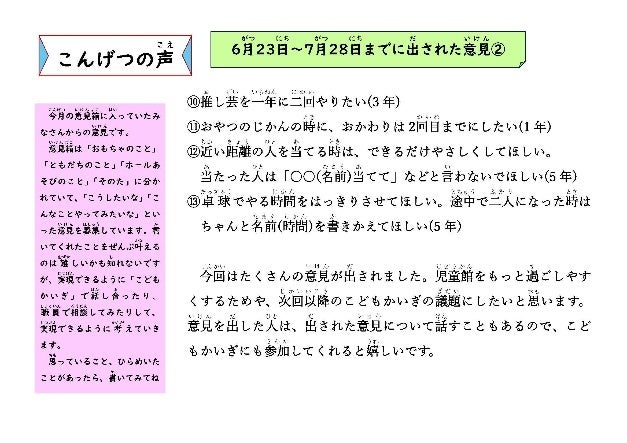

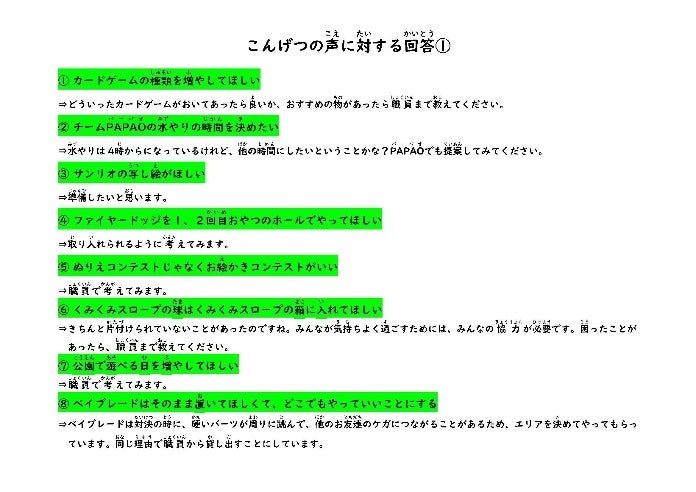

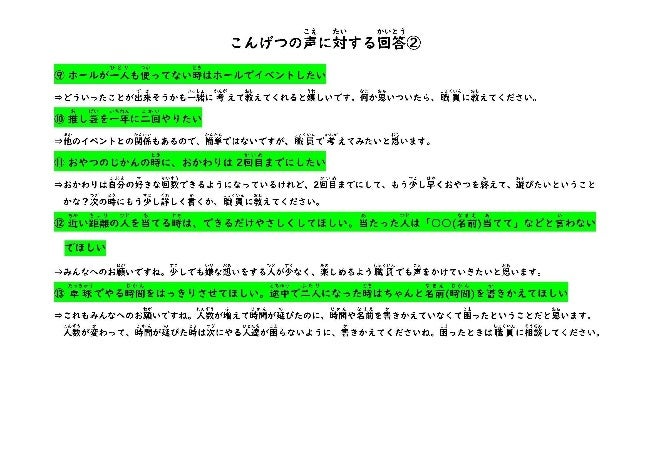

【事例紹介】本蒲田児童館(東京都大田区)

こどもたちの、こどもたちによる、こどものための「こどもかいぎ」を実践

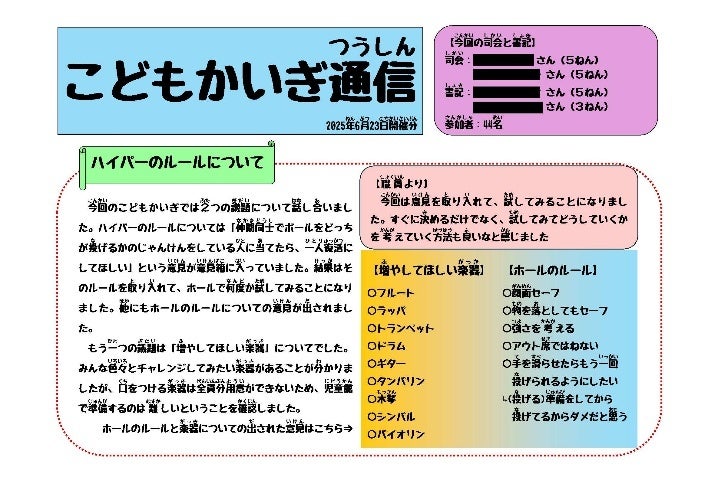

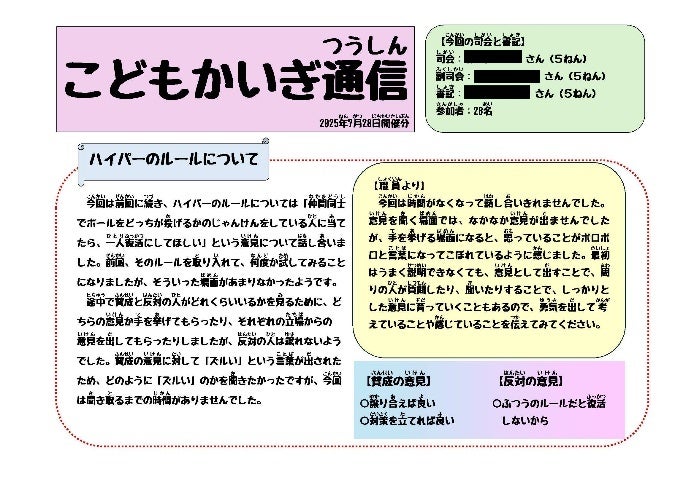

2013年からワーカーズコープ・センター事業団が管理・運営する本蒲田児童館では、当初から「子どもたちが過ごす児童館のルールは職員である大人だけで決めるものではなく、子どもたちで決めるべき」という想いから「こどもかいぎ」に取組んでいます。

当時は「子どもの意見表明やこどもの権利」重視の意識は今ほど強くはありませんでしたが、ここではずっと、職員主導ではなく、議長(司会)や記録のすべてを子どもたちが担ってきました。

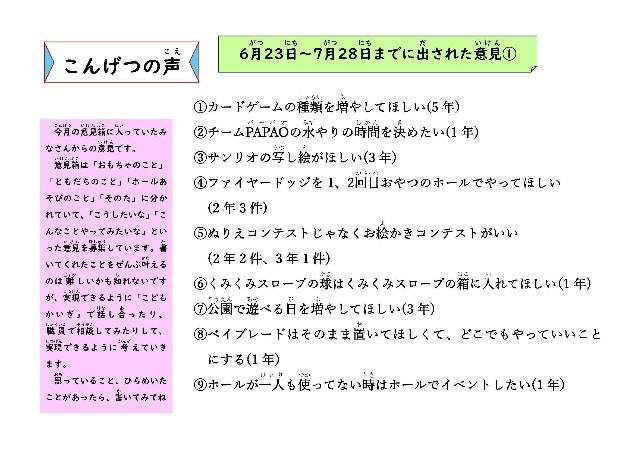

議題も子どもたちから意見を出してもらうことを重視。次第に、「意見箱」へそれぞれ意見を出し、その中から議題を選定して話し合う形へと変わっていきました。

開始当初、「こどもかいぎ」の記録は、職員が内容を共有し「こどもかいぎ」の意見を児童館の運営方針に取り入れるための材料でした。やがて、意見に対するフィードバックを丁寧に行うようになり、子どもにも一部の記事を書いてもらい、職員が作成した「こどもかいぎ新聞」の館内掲示などを通じて、会議に参加しない児童とも共有できる取組みへと質が向上していきました。

そんな中、コロナ禍となり、子どもたちが集まるプログラムが難しくなったり、職員の入れ替わりがあったりして、活動は次第に縮小していきました。

2023年こども家庭庁の設立に伴い、区でも子どもに関わる施設や制度の取り組みを整備。子どもの意見聴取に関する取組みがより重視されはじめました。そこで、やや形骸化していた「こどもかいぎ」の目的や位置づけを見直し、「子どもの意見表明権を保障する場」としてより発展したものにすることを職員会議で決定。事業計画に盛り込み、毎月の定例会議でも職員間で共有し、運営につなげています。

2025年1月からは、「こどもかいぎ新聞」を「こどもかいぎ通信」と改称・発行。意見箱に入っていた意見を学年と件数を集計して公表し、こどもかいぎの議題に加えるとともに、児童館からのフィードバックの掲示を始めました。反響は大きく、7月までの3回で、意見は5件→8件→13件と徐々に数を増やしています。すぐに対応できない事案もありますが、大事な意見として職員会議で継続して検討しています。

昨年度・今年度の取り組みの中で、子どもたちの意見を参考にしたものがいくつかあります。

1.「学童体験会」

家庭で親と過ごす時間が限られている学童保育児童や、日中は就労等でゆっくり子どもと過ごすことが出来ない家庭のための半日の児童館体験。普段行っている遊び(工作やホールでの一輪車、ボール遊びなど)やおやつ、帰りの会を親子で共に体験します。子どもたちにとっては保護者を独占でき、かつ日頃頑張っていることを保護者に見てもらえる機会につながっています。保護者にとっては、子どもが他の子どもたちと遊んでいる様子や、家庭の外で過ごす様子を見ることができ、児童館や学童クラブ利用に対する安心感につながっているようです。

2.「クラブ活動」

「児童館にあったら良いなと思う係やクラブ」という議題で出た意見から、現在は児童館の周辺の美化に取り組む「キレイにし隊」、「ダンスクラブ」(現在、担当職員の都合で休止中)、「読み聞かせクラブ」が立ち上がりました。子どもたちが主体的にクラブに関わり、様々な体験や社会とのつながりを経験する大事な場面となっています。

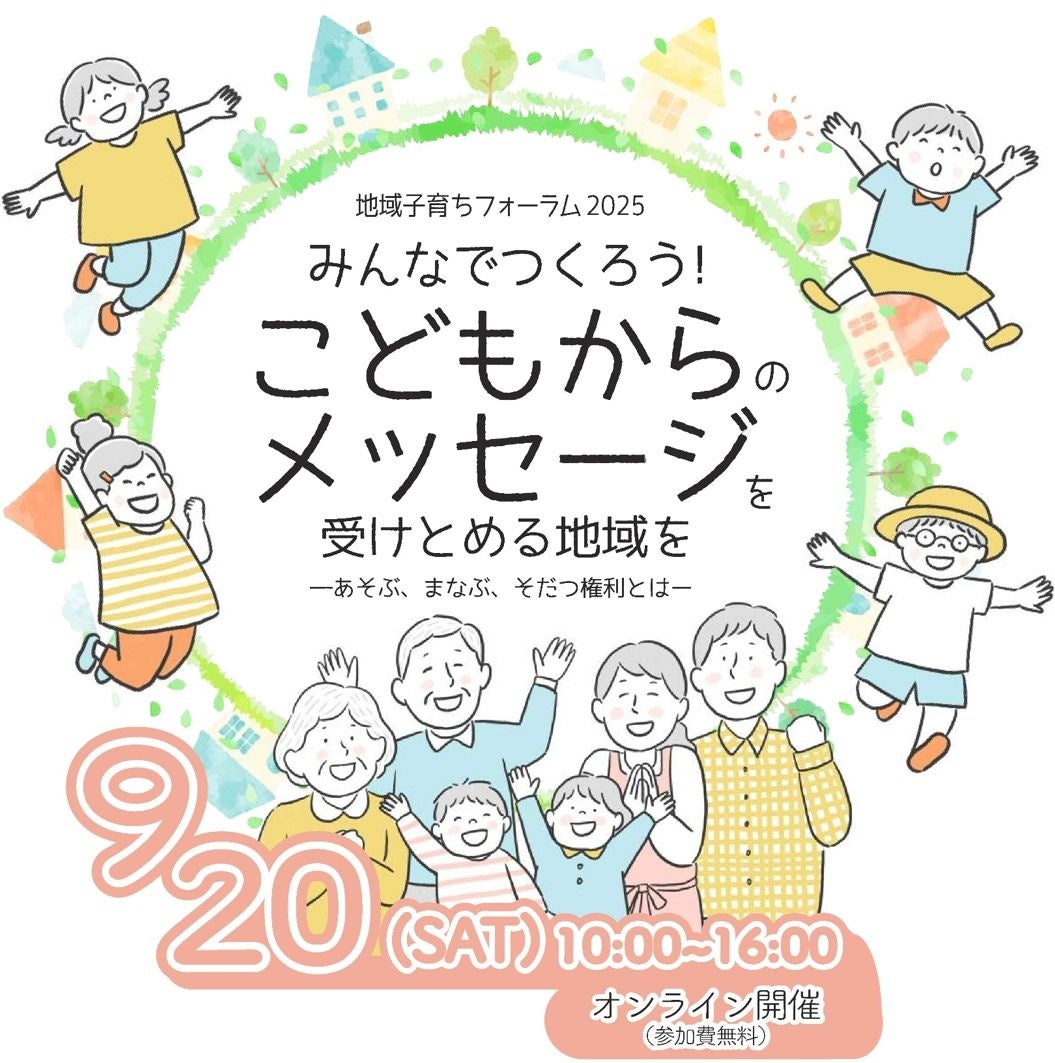

【参加者募集中!】地域に子どもからのメッセージを活かした居場所づくりを考える、「地域子育ちフォーラム2025」を開催。

今年の「地域子育ちフォーラム」のテーマは、「みんなでつくろう!こどもからのメッセージを受け止める地域を―あそぶ、まなぶ、そだつ権利とは―」です。ワーカーズコープ・センター事業団とワーカーズコープ連合会の共同主催により、子どもの権利が優先された環境づくり、地域づくりについて学びます。子育ち支援に関わる職員・関係者、子どもに関する諸問題に関心のある方、どなたでも参加いただけます。お申込み・お問い合わせは下記まで。

概要

|

日時 |

2025年9月20日(土)10時~16時 |

|

会場 |

ワーカーズコープ連合会 8F会議室 及びオンライン |

|

参加対象 |

興味・関心のある方どなたでも |

|

参加費 |

無料 |

|

主催 |

ワーカーズコープ連合会、ワーカーズコープ・センター事業団 |

プログラム

|

基調講演 |

講師:認定NPO法人フリースペースたまりば 理事長 西野博之 氏 テーマ:こどもが自分を見つける居場所を地域につくろう |

|

リレートーク |

ワーカーズコープ・センター事業団 きらっと地域福祉事業所 ワーカーズコープ・センター事業団 浦安地域福祉事業所 労働者協同組合 創造集団440Hz |

|

分散会 |

少人数でのディスカッション |

詳細・お申込み

https://jwcc.coop/info/2025/08/26/1963/

お問合せ

ワーカーズコープ連合会 事業推進本部 子ども・子育ちケアPJ 事務局

Mail j-suishin@roukyou.gr.jp

TEL 03-6907-8032

*「もっと詳しく知りたい」「労働者協同組合に興味がある」という方や団体は、下記、ワーカーズコープ・センター事業団までご連絡・ご相談ください。

労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団 概要

|

設立 |

2001年9月 |

|

代表 |

代表理事 藤田徹 |

|

所在地 |

東京都豊島区東池袋1丁目44-3 池袋ISPタマビル7階 |

|

事業内容 |

保健、医療又は福祉の増進を図る活動 |

|

ホームページ |

労働者協同組合法について(2020年12月成立、2022年10月施行)

労働者協同組合(ワーカーズコープ)にはこれまで農協・生協・漁協のような法人格がなく、「協同労働」の法制化をめざす動きが1998年から始まりました。協同労働の実践を全国で広げ、団体署名や意見書の採択に取り組む中で、与野党全会派一致で法制化が実現しました。

協同労働とは「協同の関係」で働くこと。働く人が自ら出資して組合員となり、話し合って事業を行う働き方です。企業組合やNPO法人と違い認可認証が不要で、NPO法人のように活動分野の規定もなく3人以上で設立ができます(NPO法人は10人以上、出資不可)。

法律では、出資額に関係なく「一人一票」の権利が認められています。「一人ひとりが出資して組合員となり、意見反映を通じて運営に参加し、自ら事業に従事する」、これが労働者協同組合の基本原理です。この法律を活用し、協同労働が社会を変えていく推進力となることを目指します。