森永製菓株式会社

森永製菓株式会社(東京都港区芝浦、代表取締役社長 COO・森 信也)は、ゼリー飲料およびジュース飲料を摂取し、運動負荷を加えた際の主観評価に与える影響に関する研究を行い、ゼリー飲料摂取はジュース飲料摂取と比較して二次元気分尺度における安定度と快適度を向上させる可能性が示されました。本研究は、東洋大学との共同研究で、2025年9月12~13日に開催された生体医工学シンポジウム2025で発表いたしました。

<研究背景と目的>

近年、ゼリー飲料が手軽に摂取できる栄養補給食品として広く利用されています。しかし、ゼリー飲料摂取時における運動時の心理状態の変化についての研究はまだ十分に行われておらず、ジュース飲料(ゲル化剤なし)との比較も行われていません。ゼリー飲料は特有の食感を持っており、心理状態に影響を与える可能性があります。本研究ではゼリー飲料およびジュース飲料を摂取し、運動負荷を加えた際の主観評価に与える影響を検討することを目的としました。

<研究手法>

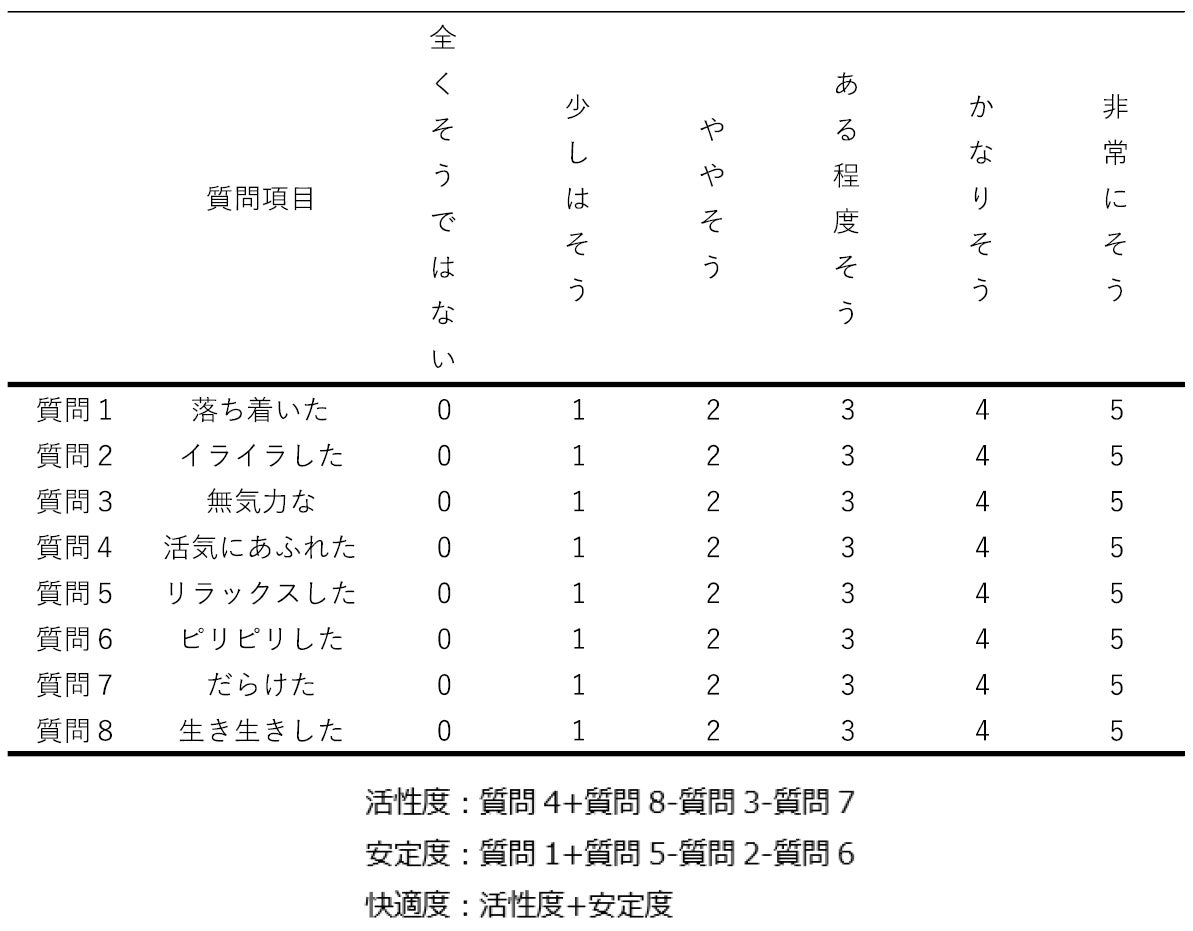

主観評価は二次元気分尺度測定であるTDMS-ST法(Two-dimensional Mood Scale-Short Term)により心理状態の測定を行いました。回答された数字を所定の式に算入することで,「活性度,安定度,快適度」を数値化しました(Table.1)[1]。活性度はイキイキして活力がある状態からだるくて元気がでない状態を示す指標として用いられます。安定度はゆったりと落ち着いた状態からイライラして緊張した状態を示す指標として用いられます。快適度は快適でポジティブな気分から不快でネガティブな気分の状態を示す指標として用いられます[2]。

被験者は、運動習慣のある健常男子7名(21歳〜23歳)とし、ゼリー飲料とジュース飲料(ゼリー飲料からゲル化剤を除いたもの)の2条件としました。主観評価にはTDMS-ST法を用い、内田クレペリン検査[3]後、試料摂取後、運動直後、さらに運動後の安静中に7.5分間隔で2回、計5回実施しました。運動負荷は自転車エルゴメータ(OG-Wellness、オージー技研株式会社)を使用し、先行研究から50W・7分間(60rpm)、100W・7分間(60rpm)に設定しました[4]。内田クレペリン施行後のスコアを基準として差分補正を行い、TDMS指標を解析しました。

<研究結果・考察>

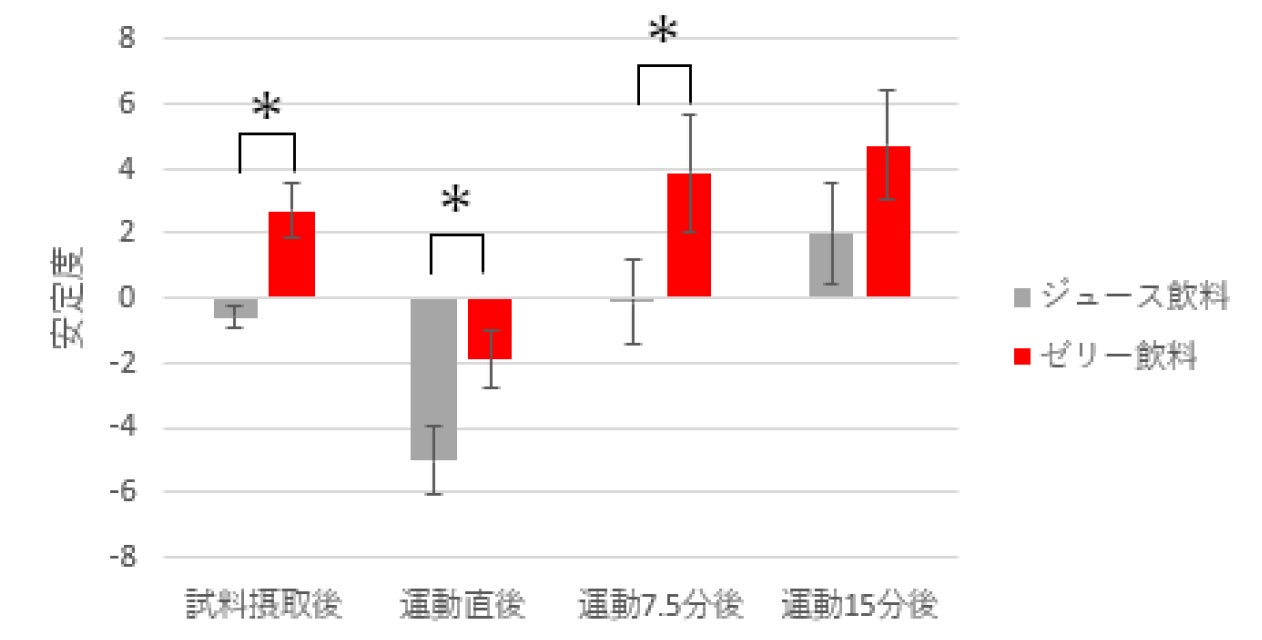

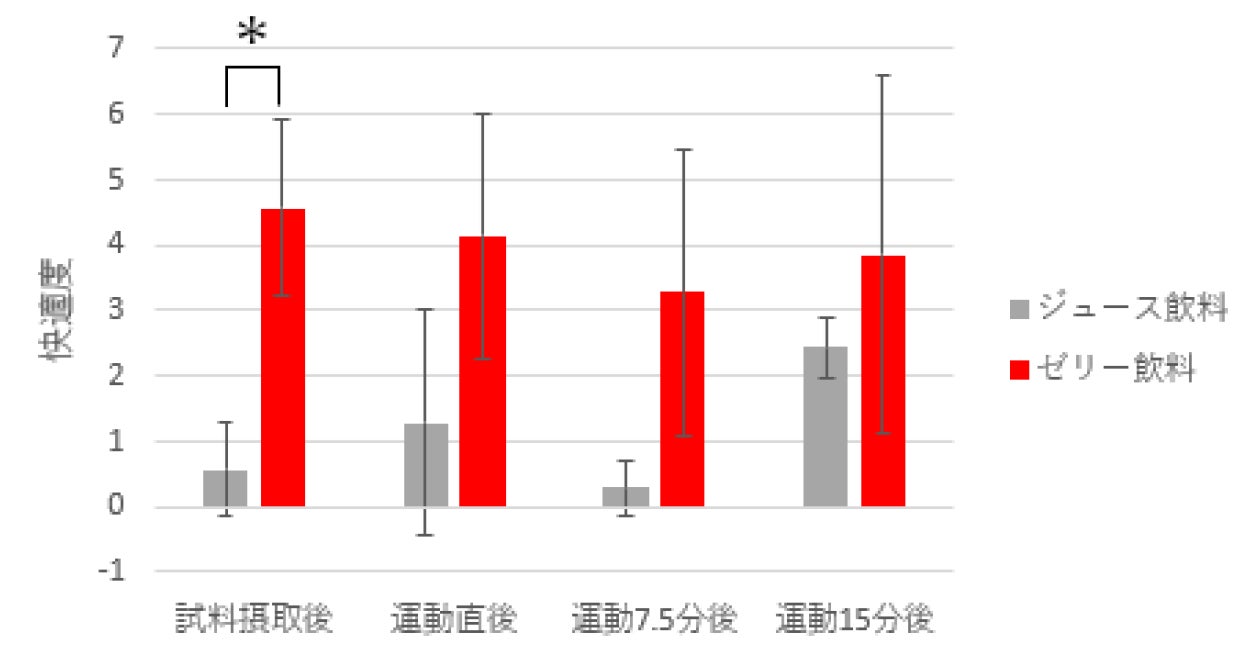

ゼリー飲料摂取時の安定度は、ジュース飲料摂取時と比較して、試料摂取後から一貫して高い値を示しており、特に運動7.5分後では、ジュース飲料摂取時は-0.14であったのに対し、ゼリー飲料摂取時は3.86という高い値を示しました(Fig.1)。また、快適度においても同様に、ゼリー飲料摂取時はジュース飲料摂取時より高い値を示し、特に試料摂取後では、ジュース飲料摂取時は0.57であったのに対し、ゼリー飲料摂取時は4.57という高い値を示しました(Fig.2)。いずれもt検定の結果、有意水準5%未満で有意な差が認められました。活性度はゼリー飲料摂取時とジュース飲料摂取時の比較でどの時点でも有意な差は認められませんでした。これらの結果から、ゼリー飲料には運動時の心理的な安定度(ゆったりと落ち着いた状態と関連)および快適度(快適でポジティブな気分と関連)を向上させる可能性が示唆されました。

今後は被験者数の拡大、運動強度による影響、生理計測との関連性について研究し、運動時に安定したパフォーマンスを発揮することを補助できる可能性等、ゼリー飲料が持っている価値について探求していきます。

[1] 熊谷千津,永山香織:小学生の計算力と気分に与える精油の影響, Japan Journal of Aromatherapy,16(1), pp7-14, 2015

[2] 令和 4 年度日本体操学会公募研究プロジェクト報告書 研究題目 BREAKLETICS が気分に与える影響

[3] 内田クレペリン検査,“検査について”〈https://www.nsgk.co.jp/uk/whatis〉

[4]石路, 勝浦哲夫,下村義弘, 岩永光一:身体運動時の光源色温度がヒトの生理機能と主観評価に与える影響, 人間と生活環境, (J. Human and Living Environment),15(12), pp55-61, 2008

<東洋大学生命科学部 鈴木 裕 教授コメント>

ゼリー飲料が単なる栄養補給だけでなく、心理的な側面にも良い影響を与える可能性を示唆する、非常に興味深い結果です。特に、ゼリー飲料を摂取することで、運動後の「安定度」や「快適度」といったポジティブな心理状態が一貫して向上した点の意味は大きいと考えられ、スポーツニュートリションの分野に新たな光を当てるものであり、今後の研究の発展に繋がる大きな一歩だと考えられます。

今後、被験者数を拡大し、より多様な運動強度での影響を検証することで、より詳細が明らかになると考えられます。心理的評価に加えて、生理的指標との関連性も深掘りすることで、この発見は科学的に確固たるものなります。本研究がアスリートのパフォーマンス向上や、人々のウェルネス向上に貢献することを期待しています。