Indeed Japan株式会社

自認するスキル数、日本0.6個で米国の1/4。キャリアプラン保有率も米国5割に対し日本は1割未満。日本人のキャリア自律性を高めるカギは、自身が持つスキルの自覚と言語化

世界No.1求人サイト*「Indeed (インディード)」の日本法人であるIndeed Japan株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:淺野 健、https://jp.indeed.com 以下 Indeed )は、日本と米国の労働者(各国3,096名)および採用担当者(各国1,030名)を対象に、早稲田大学政治経済学術院 大湾 秀雄 教授ご監修の元、「労働者のスキルに関する日米調査」を実施しました。8月8日に第1弾として発表した「スキル習得への意識や取り組みに関する分析結果」に続く第2弾として、今回は日米の労働者のスキルやキャリア設計への意識の違いに関する分析結果を発表いたします。

※第1弾の「スキル習得への意識や取り組みに関する分析結果」では、国別の労働者・採用担当者の構成比に合わせてウェイトバックを行い、国全体の傾向を比較しました。本分析では、性別・年代ごとの価値観の違いの影響を排除するため、性年代別に均等割り付けしたデータを用いて比較しています。

■ 調査結果 主要ポイント

【自分の持つスキルへの認識】

-

日本人は自認するスキル数が少ない傾向:自由回答で自身の持つスキルを挙げてもらうと、日本の労働者が自己認識しているスキルは平均0.6個。米国(平均2.4個)の約1/4にとどまる。

-

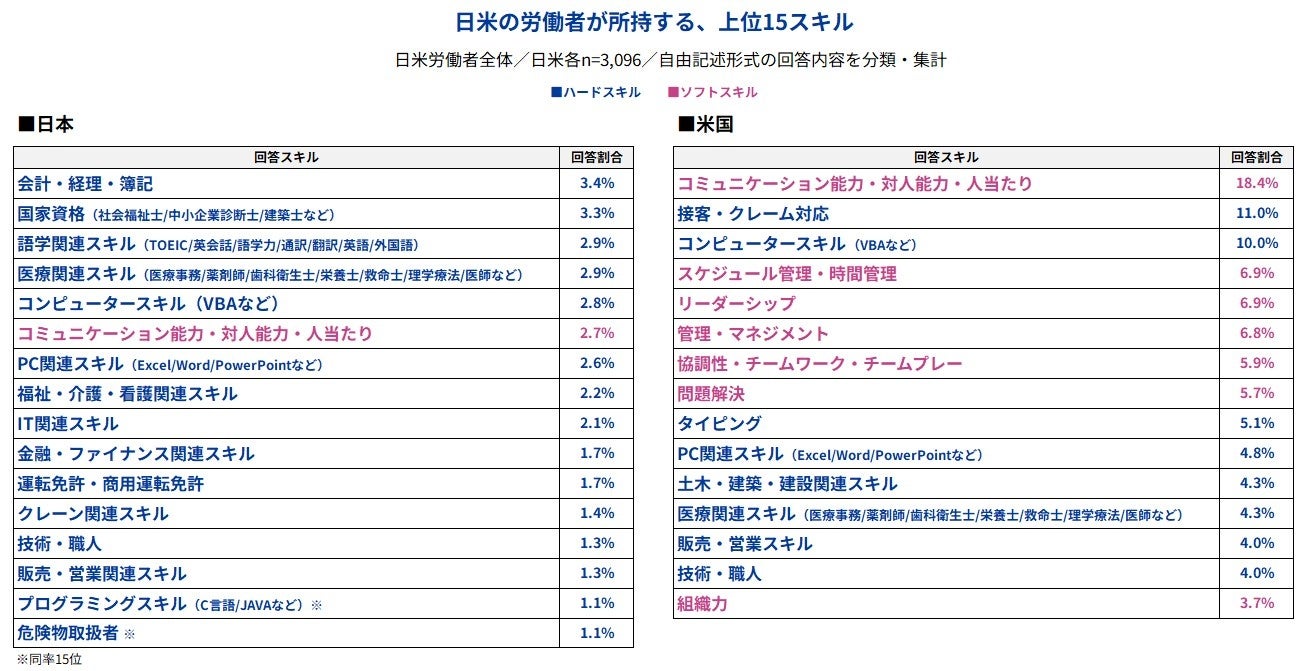

スキルといえば資格中心の日本と、幅広く認識・言語化できている米国:自認しているスキル内容をみると、日本は「簿記」「国家資格」「TOEIC」など資格・検定名称を挙げる人が多い。一方、米国は「コミュニケーション能力」「リーダーシップ」「問題解決」などのソフトスキルも含めて、自らの市場価値を意識して所持スキルを明確に言語化できている傾向。

【スキルの身につけ方に対する意識】

-

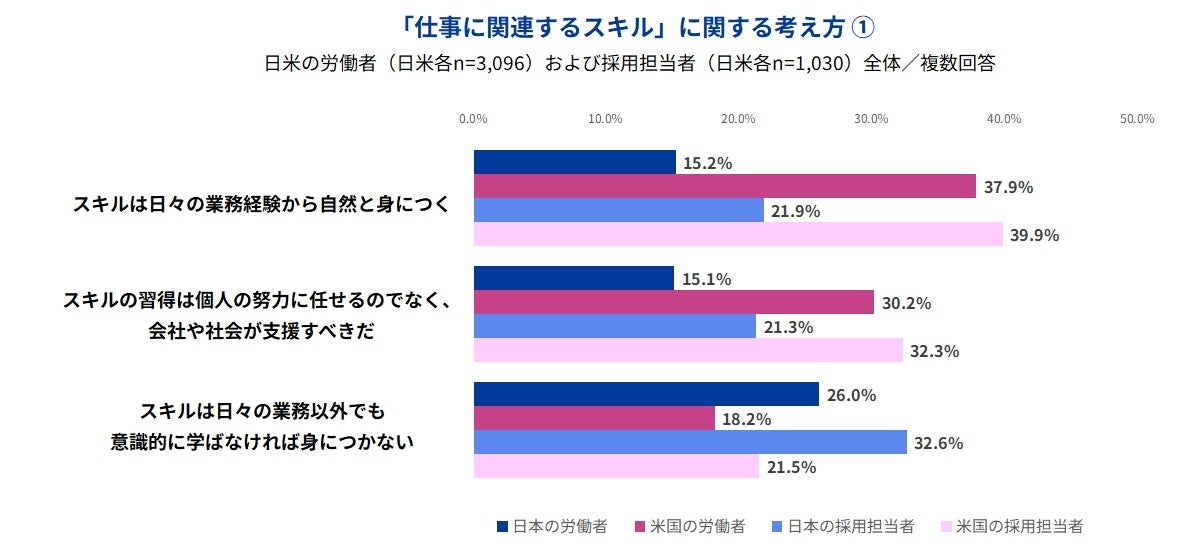

日本は「個人の努力」、米国は「会社・社会の支援」で学ぶ意識が強い:米国は「スキルは業務を通じて自然に身につく」「会社や社会が支援すべき」と考える人が日本の2倍以上。日本では「意識的に学ばないと身につかない」と考える人が多い。

-

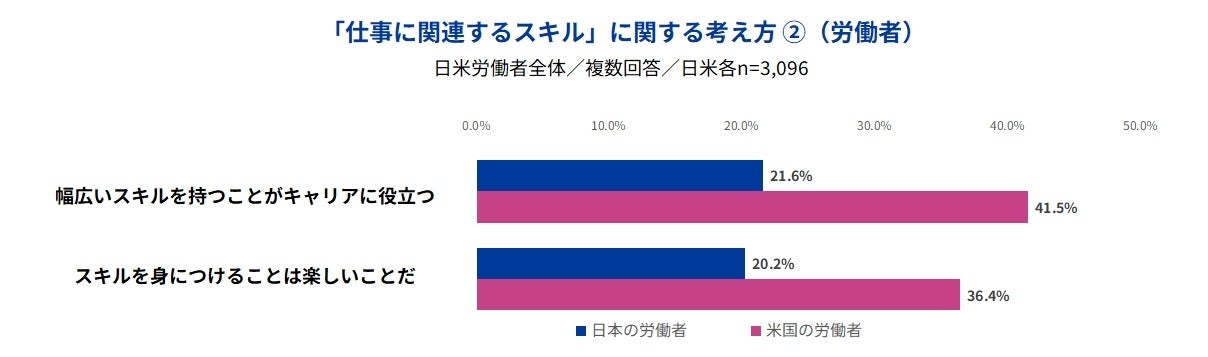

スキル習得によりポジティブな米国:「幅広いスキルがキャリアに役立つ」と考える人は、日本21.6%、米国41.5%と約2倍の大きな差。

【理想のキャリアプランとスキル習得計画の実態】

-

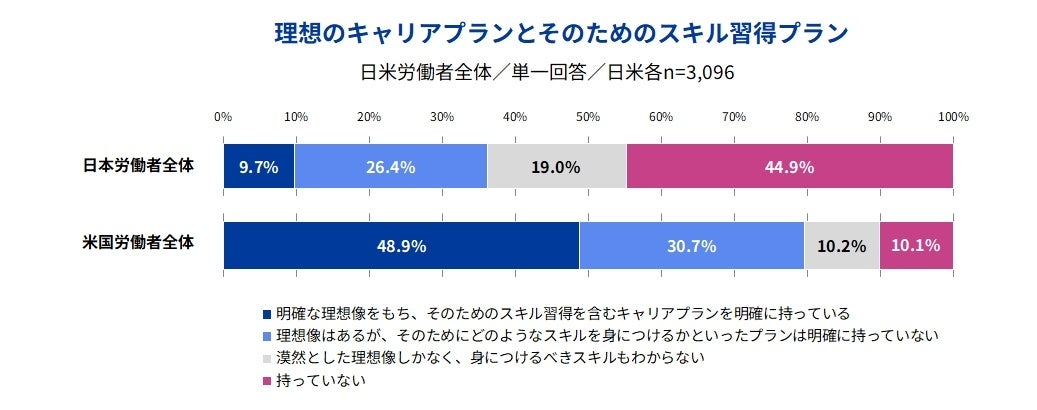

キャリア自律が進む米国、発展途上の日本:明確なキャリア・スキル計画を持つ人は、日本9.7%、米国48.9%。逆に、キャリアプランなしは、日本44.9%、米国10.1%。

-

日本では企業の支援がキャリア自律に影響:日本では、企業から学習時間・費用の補助やスキル習得方針の明示があるほど、キャリア自律性が高い傾向。

■ 調査監修者コメント:早稲田大学政治経済学術院 大湾 秀雄 教授

近年、日本社会では終身雇用の終焉や雇用流動の高まりを背景に、労働者一人ひとりにキャリアの自律が求められる時代に移りつつあります。

今回の調査結果からは、日本の労働者が自身のスキルやキャリアを自覚できていない傾向が浮き彫りになりました。特に「自認しているスキル数」では、日本は米国のわずか1/4にとどまりましたが、これは「日本は米国に比べて所持しているスキルが少ない」ということではなく、日本の労働者が自分のスキルを言語化できていない現れだと見ています。

キャリア自律が求められる中では、個人が自らの強みと成長課題を把握し、将来的なキャリアの方向性を戦略的に設計するためにも、自身の持つスキルを認識し、言語化することが重要です。雇用主やリスキリング・転職サービスが提供するキャリア相談の機会を利用しても良いでしょう。

また、日本では企業側のキャリアやスキルに対する支援も十分とは言えません。今回の調査では、日本の労働者のキャリアやスキルへの意識は、勤務先の支援の有無と強く相関していることも明らかになりました。これは、企業の支援が従業員の主体性を引き出すうえで大きな役割を果たしている可能性が高いことを示しています。雇用の流動化が進み人材獲得競争が激化する中で、従業員のキャリア形成を積極的に支援する企業は、労働者から魅力的に映り、優秀な人材を惹きつける力を高めることができるでしょう。

日本が国際競争力を高めていくためにも、個人の成長が企業の成長につながるプロセスを人的資本情報の開示で可視化し、適切なインセンティブの仕組みで日本社会の持続的な発展につなげていくことが肝要でしょう。

<プロフィール>

早稲田大学政治経済学術院教授。同大学組織経済実証研究所所長、経済産業研究所ファカルティーフェロー、ピープルアナリティクス&HRテクノロジー協会理事、東京大学エコノミックコンサルティング株式会社アドバイザーなどを兼任。スタンフォード大学経営大学院で博士号取得後、ワシントン大学、青山学院大学、東京大学を経て2018年から現職。専門は人事経済学・組織経済学・労働経済学で、最適な人事制度や職場組織の設計に関する研究を行う。著書に『日本の人事を科学する 因果推論に基づくデータ活用』(日本経済新聞出版社)、『男女賃金格差の経済学』(日経BP 日本経済新聞出版)など。

■ 調査結果 詳細

【自分の持つスキルへの認識】

・日本人は自認するスキル数が少ない傾向

日米の労働者に、「自身が所持している仕事関連スキル」を自由記述形式で最大5つまで回答してもらったところ、回答数の平均は日本が0.6個、米国が2.4個となり、日本の自己認識スキル数は米国の1/4にとどまりました。

この傾向は、日本の正社員・米国のフルタイムワーカーに絞っても同様であり、日本の正社員では平均0.7個であったのに対し、米国のフルタイムワーカーは平均2.3個でした。管理職に限定すると日本は平均0.9個、米国は平均2.5個であり、日米ともに管理職人材の方がスキル自認数が多いものの、日米差の傾向は同様でした。

・スキルといえば資格中心の日本と、幅広く認識・言語化できている米国

回答内容を分類・集計したところ、日本では、「会計・経理・簿記」関連が最多となり、次いで「国家資格(社会福祉士/中小企業診断士/建築士など)」、「語学関連スキル(TOEIC/語学力など)」を挙げる人が多い結果でした。全体として、具体的な資格名や検定名を挙げる回答が多く、具体的技能や知識などの実践的スキル、いわゆるハードスキルが中心となる一方、ソフトスキルを挙げる人は非常に少ない状況でした。また、最も多かった「会計・経理・簿記」関連の回答でも、全体の3.4%にとどまり、回答内容の分散が見られました。

対照的に、米国では、コミュニケーション能力やリーダーシップなどのソフトスキルを挙げる人も多い結果となりました。最も多かったのは「コミュニケーションスキル」関連の回答で18.4%にのぼります。次いで「接客スキル」「コンピュータースキル」の回答が多く、いずれも10%以上が該当します。米国の労働者は、ソフトスキルを含めて、自らの市場価値を意識して所持スキルを明確に言語化できている傾向が強く見られました。

※上記の分析においては、日本語回答(日本向け調査)と英語回答(米国向け調査)のそれぞれについて、調査対象者が記載した回答スキルを目視で分類・集計。分類に際し、1つの回答枠に複数スキルが記載されていた場合は、先頭に記載されたスキルをカウント。

なお、先日発表した「スキル習得への意識や取り組みに関する分析結果」において、日本の労働者は、あらかじめ提示した26スキルから選択してもらう形式では、「回復力」「好奇心」などのソフトスキルの習得意欲が高いことが示されています。これは、日本の労働者がソフトスキルに対する関心は持っているものの、自由回答ではそれを自発的にスキルとして認識・表現しづらい傾向があることを示唆しています。

<調査監修者:早稲田大学政治経済学術院 大湾 秀雄 教授より>

日本ではスキル=資格・検定と思われがちで、本来有しているはずのソフトスキルを自認しきれていない傾向が見受けられました。逆に米国では、いわゆる社会的/対人スキルは以前から重視され、大学のAO入試やアクティブラーニングのカリキュラムや就活サポートの中で、各自の社会的スキルを高め、アピールすることが求められてきたので、ソフトスキルを自認しやすい傾向にあります。

日本でもソフトスキルは多くの職種で重要なので、今後、タレントマネジメントの取り組みの中で、社員のソフトスキルを体系的に評価する流れになれば、それを高める自己研鑽意欲も高まるのではないでしょうか。

【スキルの身につけ方に対する意識】

・日本は「個人の努力」、米国は「会社・社会の支援」で学ぶ意識が強い

日米の労働者のスキルに対する考え方を調査したところ、価値観の違いが浮き彫りになりました。

スキルの身につけ方について、業務との関連性を尋ねました。「スキルは日々の業務から自然と身につく」と考えている割合は、日本は15.2%にとどまる一方で、米国は約4割(37.9%)と2倍以上の差が見られました。また、「スキルの習得は個人の努力に任せるのでなく、会社や社会が支援すべきだ」と考える人の割合も、日本は15.1%、米国は30.2%と2倍の差となり、米国ではスキル習得を社会的なプロセスと捉える意識が日本よりも強いことがわかりました。一方、「スキルは日々の業務以外でも意識的に学ばなければ身につかない」と考える人の割合は、日本は26.0%、米国は18.2%と、日本の方が高い結果となっています。

なお、企業側の意識でも同様の傾向がみられます。「スキル習得を会社や社会が支援すべき」とした割合は、日本が21.3%に対し、米国は32.3.%。「スキルは業務以外でも意識的に学ばなければ身につかない」は、日本が32.6%に対し、米国は21.5%でした。

米国では、業務を通じたスキル習得が比較的一般的な認識であり、かつ、スキル習得を社会的なプロセスと捉える意識が日本よりも強いことがわかります。一方で、日本では業務とは別に、個人で努力して学ぶものと考える人が多い傾向にありそうです。

・スキル習得によりポジティブな米国

また、スキルを身につけることについてどのように感じるかを尋ねた結果では、「幅広いスキルを持つことがキャリアに役立つ」と感じる割合は、日本が21.6%に対し米国は41.5%と約2倍の差。「スキルを身につけることは楽しいことだ」と感じる割合も、日本が20.2%に対し米国は36.4%。総じて日本よりも米国の方が、スキル習得をポジティブに捉えている人が多い様子が明らかになりました。

<調査監修者:早稲田大学政治経済学術院 大湾 秀雄 教授より>

米国では、自分の持つソフトスキル(コミュニケーション能力、リーダーシップ、チームワークなど)を言語化し、積極的にアピールすることが推奨されているのに対し、日本では資格や認証されたスキルしか履歴書に書かない傾向にあります。そのため、米国ではスキルは「業務で身につく」と考え、日本では「意識的に学ぶ」必要があるという回答になったのではないでしょうか。

また、米国では「幅広いスキルを持つことがキャリアに役立つ」との回答も日本の約2倍となりました。よい管理職になるためには幅広い経験が重要で、幅広い経験を積むことで市場価値も上がります。ただし、日本のように人事異動で皆が異動する仕組みだと幅広い経験が市場価値に反映されにくい一方、米国だと能力のある人だけが横に異動していくため、幅広い経験を能力のシグナルとして重視する傾向が強いのだと思います。

【理想のキャリアプランとスキル習得計画の実態】

・キャリア自律が進む米国、発展途上の日本

日米の労働者に、「キャリアの理想像やその理想に近づくためのスキル習得のプランを持っているか」尋ねました。その結果、明確な理想像とスキル習得計画の両方を持つ人は、日本では9.7%と1割に満たない結果でした。一方、米国では約半数にあたる48.9%が該当し、5倍以上の差が確認されました。

キャリアの理想像はあるが、そのためのスキル習得計画までは持っていない人の割合は、日本は26.4%、米国30.7%と大きな差はありません。しかし、キャリアの理想像もスキル習得プランも持っていない人は、日本は44.9%にのぼるのに対し米国は10.1%にとどまるなど、ここでも5倍近くの大きな差がありました。

これらの結果は、米国の労働者はキャリアの自律性が高く、スキル習得に対する意識も強い一方、日本の労働者はキャリアプランの明確化やスキル習得への意識が未だ低い現状を示していると言えそうです。

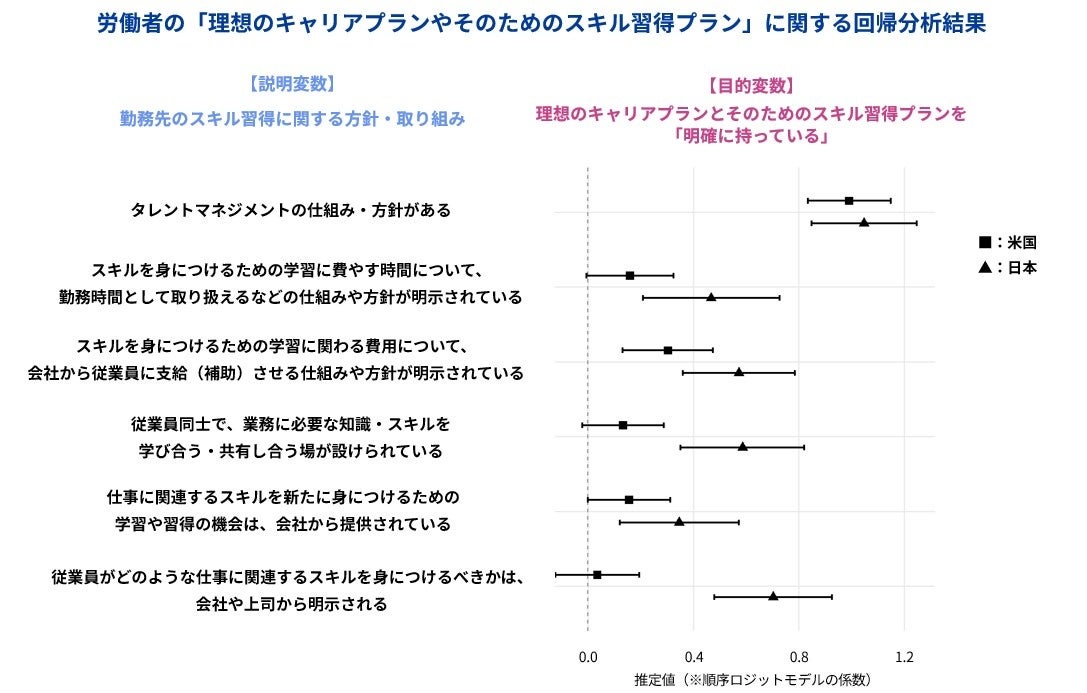

・日本では企業の支援がキャリア自律に影響

労働者の「理想のキャリアプランや、そのためのスキル習得プラン」の有無に影響する要因を明らかにすべく、調査監修者の大湾教授による回帰分析をおこなった結果、「スキル習得に関する勤務先の方針や取り組み」が影響を及ぼしている可能性が明らかになりました。

「理想のキャリアプランや、そのためのスキル習得プラン」を「明確に持っている」と回答した労働者(目的変数)の、勤務先のスキル習得やタレントマネジメントに関する方針・取り組み(説明変数)との相関関係を分析したところ、特に日本では以下のような企業の姿勢が、プランを持つ割合の高さと強く相関していることが分かりました。

-

タレントマネジメントの仕組み・方針がある

-

学習にかける時間が勤務時間として認められる

-

学習費用を会社が補助している

-

従業員同士で業務に必要なスキルを学び合う・共有し合う場がある

-

スキルを新たに身につけるための学習・習得の機会が提供されている

-

習得すべきスキルが会社や上司から明示されている

また米国では、こうした企業の方針とキャリア自律性の関係は限定的で、日本の方が企業の支援の有無に左右されやすい傾向があります。

このことから、日本の労働者がキャリア自律性を高めるためには、企業側がタレントマネジメントなどを通じたキャリア支援を提示すると同時に、学習のための時間や費用の扱いや習得すべきスキルの方向性までを明示することが重要であると考えられます。

<調査監修者:早稲田大学政治経済学術院 大湾 秀雄 教授より>

今回の調査では、日米で労働者のキャリア自律性に大きな差があることが改めて明らかになりました。その背景には、日本の転職率の低さや日本企業のタレントマネジメントやリスキリング支援の遅れがあります。キャリア自律性の低さが働く人のリスキリング意欲を低下させている可能性が高いので、日本企業の対応の遅れに危機感を持つべきでしょう。

キャリアプランは、転職経験や上司・同僚との対話などを通じ形成されていくものですが、転職率が低く異動が会社都合で決められる伝統的な日本企業では、キャリアプランを立てる動機があまりないことが数字に現れています。ただし、明確なキャリアプランを立てることが学ぶ意欲につながっていくので、キャリア自律性を高める配置施策、キャリア/リスキリング支援が必要です。

加えて、日本の労働者が、自分の持っているスキルを自覚・自認できていない傾向を踏まえ、企業側も、社内で有用なスキルを整理・体系化し、従業員の「既に身につけているスキル」や「今後身につけてもらいたいスキル」を「見える化」し、その習得を奨励することが重要になります。

■「労働者のスキルに関する日米調査」概要

-

調査主体: Indeed

-

調査対象:

A. 労働者調査:20歳~59歳の男女 日本・米国 各3,096名

B. 採用担当者調査:企業の人事・人材採用担当者 日本・米国 各1,030名

-

割付方法:

A. 労働者調査:性別×年代(10歳刻み)合計8セル 各387名均等回収

B. 採用担当者調査:従業員数99人以下、100人以上 合計2セル 各セル515名均等回収

-

補正:

A. 労働者働者調査:補正なし

B. 採用担当者調査:企業規模(従業員数)を「99人以下」「100人以上999人以下」「1,000人以上」の3区分にした上で、それぞれのサンプル構成が均等になるよう補正

-

調査方法:インターネット調査

-

調査期間:2025年4月11日(金)~ 2025年5月10日(土)

-

調査監修:早稲田大学政治経済学術院 大湾 秀雄 教授

※構成比(%)、差分(pt)は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合や、少数第1位までの計算とは数値が異なる場合があります。

Indeed (インディード)について

Indeed は、最も多くの人が仕事を見つけている世界No.1求人サイト(Comscore 2025年3月総訪問数)です。 Indeed には、6億1,000万件の求職者プロフィールがあり、28言語で60か国以上の人々が Indeed で仕事を探したり、履歴書を投稿したり、企業を調べたりしています。 350万以上の雇用主が Indeed を利用して新しい従業員を見つけ、採用しています。詳細はhttps://jp.indeed.comをご覧ください。

*Comscore 2025年3月総訪問数

※本プレスリリースは、以下からもご確認いただけます。

Indeed Japan Press Room:https://jp.indeed.com/news/releases/20250918