√K Contemporary

10月18日(土)より神楽坂・√K Contemporaryにて開催

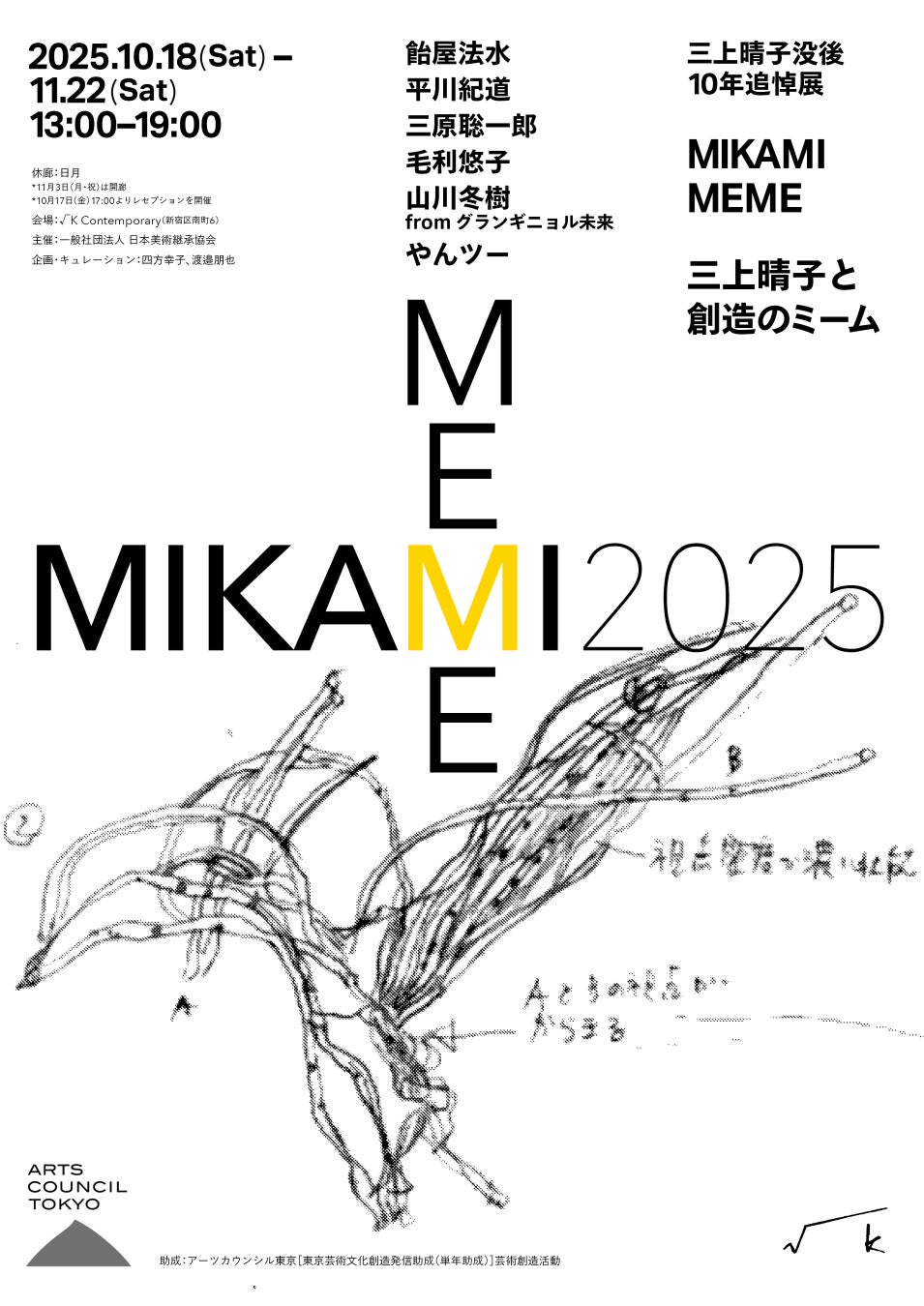

√K Contemporary(ルート K コンテンポラリー|東京・新宿)では、2025年10月18日(土)~ 11月22日(土)にかけて、メディアアートの先駆者の一人として知られ、その発展に大きく寄与したアーティスト、三上晴子(1961-2015)の没後10年追悼展「MIKAMI MEME 2025|三上晴子と創造のミーム」を開催いたします。

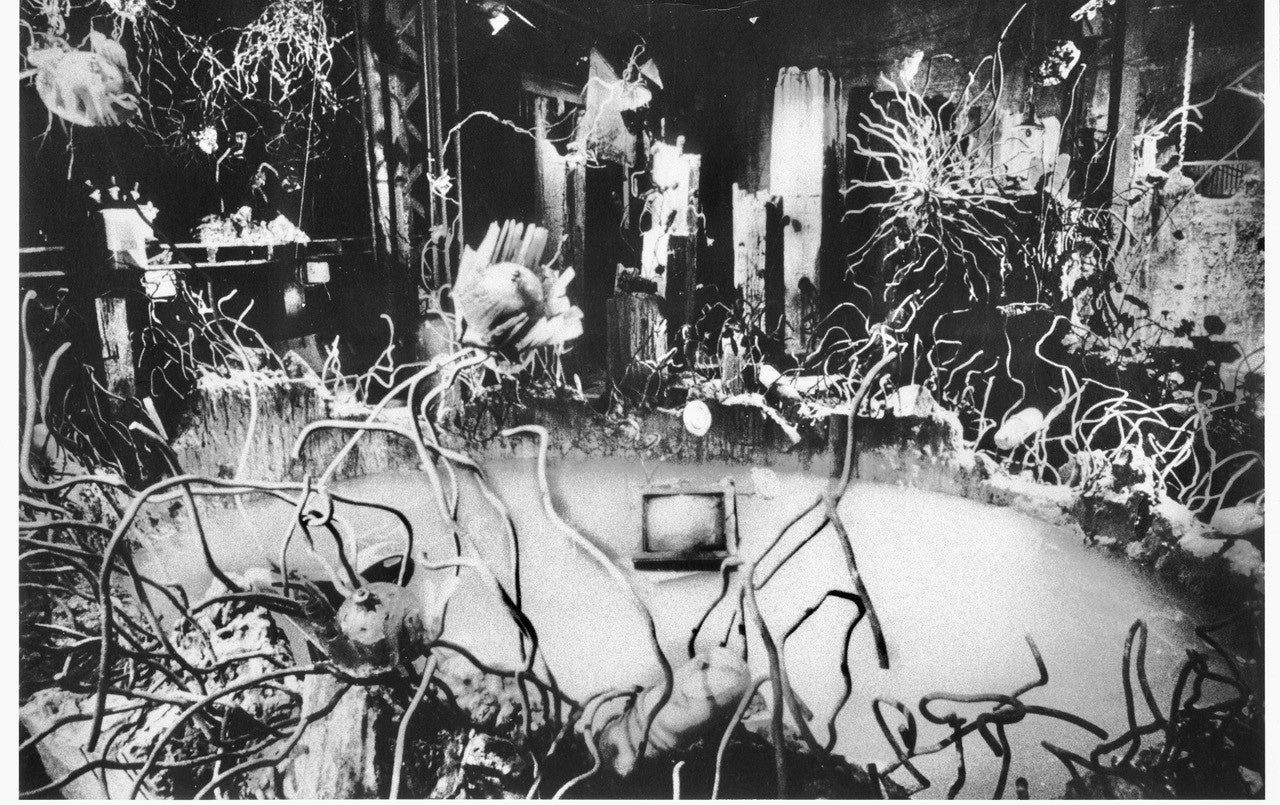

アーティストの三上晴子が2015年に急逝して、今年で10年を迎えます。三上は、1980年代半ばに鉄のジャンクによる作品で一躍脚光を浴びたのち、脳とコンピュータ、身体と免疫などへとテーマを展開、90年代前半のニューヨーク滞在を経てインタラクティブアートへと表現を移行しました。その後20年間、国内外のメディアアート・シーンで活躍するとともに、多摩美術大学で多くの学生を育てました。三上の作品そして人となりは、現在も人々の記憶に鮮明にとどまり、思考を触発し続けています。三上が追求し続けた問題系は、ここ10年で加速化したデータ監視や生成AI技術、近年のパンデミック禍や継続する戦争の時代において、かつてなく切実になっており、その先見性をまさに確認する時機といえます。

しかし三上の活動は長年、知る人ぞ知るものにとどまっていました。80-90年代のインスタレーションは再現不可能であり、多くの作品を本人が廃棄したこと、活動の前半期が主にアンダーグランド、後半期がメディアアート・シーンであったことがその一因といえます。そのような中、現代美術での注目が、近年東京都現代美術館に90年代の作品が収蔵されて以降、高まっています。

「MIKAMI MEME|三上晴子をめぐる創造的ミーム」展は、三上と出会い対話をするなかで、彼女からミーム(文化的遺伝子)を受け継ぎながら、独自の世界を生み出したアーティストたちによる作品を紹介するものです。80年代後半に三上と共作を発表した飴屋法水、00年代前半に多摩美術大学情報デザイン学科で三上の助手を務めた山川冬樹、同学科のスタジオ5に所属した平川紀道、三原聡一郎、毛利悠子、やんツー。本展の作品そして彼女彼らの内部には、意識・無意識的に関わらずMIKAMI MEMEが流れているといえるでしょう。

MIKAMI MEMEとは、たとえば不可視のものも含めた情報のフローから世界を捉える視点、情報が転送されるプロセスで起きるずれやノイズを創造的なものと見なすこと、作者がすべてを制御するのではなく偶然性に開くこと、観客や体験者の知覚や意思を超えた身体的反応を取り込むこと…などといえるでしょう。MIKAMI MEMEにおいては、作品を超えて、私たちが生きる世界との関係が、終わらない対話や循環のもとに浮上することになります。

MIKAMI MEMEとは、彼女が50年余りの生涯を通じて出会った多くの人々や出来事、環境的要素によって醸成された情報ノード(結節点)であり、情報体としての三上晴子といえます。そしてMIKAMI MEME自体が、本展のアーティストや多くの人々とのインタラクションの賜物であるのです。本展が、「MIKAMI MEME」から独自のミームへと展開したアーティストたちの作品を通して、訪れた人々それぞれが自身のミームを育んでいく契機となることを願っています。

なお、11月3日(月・祝)には飴屋法水が80年代に三上晴子と制作した《バリカーデ》のパフォーマンスを開催予定です。その他イベント詳細につきましては、追って√K ContemporaryのwebサイトおよびSNS各種にてお知らせいたします。

Exhibition Information

MIKAMI MEME 2025|三上晴子と創造のミーム

会期:2025年10月18日(土)〜11月22日(土)13:00-19:00

休廊:日・月 *11月3日(月・祝)は開廊 *10月17日(金)17:00よりレセプションを開催

会場:√K Contemporary(新宿区南町6)

本展web:https://root-k.jp/exhibitions/mikami-meme-2025/

主催:一般社団法人 日本美術継承協会

企画・キュレーション:四方幸子、渡邉朋也

参加作家:飴屋法水、平川紀道、三原聡一郎、毛利悠子、山川冬樹 from グランギニョル未来、やんツー

助成:アーツカウンシル東京 [東京芸術文化創造発信助成(単年助成)] 芸術創造活動

出展作家

飴屋法水|Norimizu Ameya

1961年生まれ。1984年に東京グランギニョルを結成、以後M.M.M名義で実験的な演劇パフォーマンスを発表。1990年代には現代美術に移行、テクノクラート名義で「ダッチライフ/Duch Life」シリーズ(レントゲン芸術研究所)などを発表。1995年に珍獣専門のペットショップ「動物堂」を開店。2005年『バ ング ント』展で活動を再開。『転校生』(2007)、「フェスティバル/トーキョー」(2009年より4回連続)、アートツアー『いりくちでくち』 (国東半島芸術祭、2014)、『ブルーシート』(第58回岸田國士戯曲賞、2013)など。演劇への出演や、大友良英、山川冬樹らとの共演に加え、椹木野衣とユニット「グランギニョル未来」を展開。三上晴子とはエキシビション「有機室」 (西武百貨店池袋、1987)、三上晴子×飴屋法水共同企画「バリカーデ」演出(大崎高周波鋼業跡、1987 )を実施。今回は、『バリカーデ』から派生した展示と11月3日にライブ・パフォーマンスを行う予定。

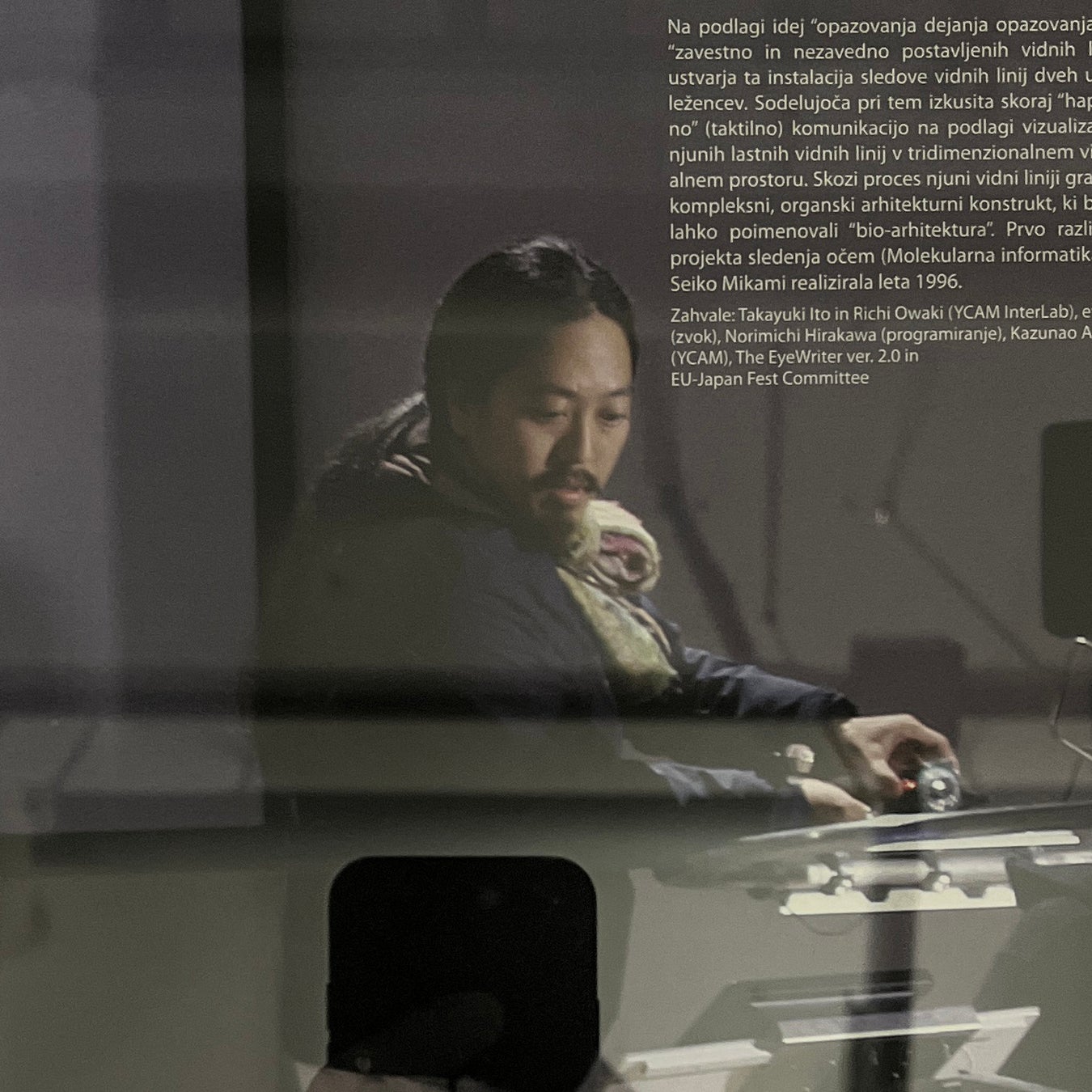

平川紀道 | Norimichi Hirakawa

1982年生まれ。もっとも原始的なテクノロジーとして計算を手法とし、自然から収集したデータの独自の数理変換や、長大な時間・高次元空間といった人間の尺度を超えた対象を扱う作品を国内外で発表。2015年カブリ数物連携宇宙研究機構、2017年アタカマ砂漠のアルマ望遠鏡での滞在制作など、自然科学への関心が強い。三上晴子、池田亮司らの作品制作、「ARTSAT 衛星芸術プロジェクト」の他、2019年に札幌に拠点を移して以降、旧SIAF LAB. のR&Dへの参加など活動は多岐にわたる。現在の科学・数学・コンピュータでは扱うことのできない非定量的・非計算的な対象にも興味を持つ。

三原聡一郎 | Soichiro Mihara

アーティスト。世界に対して開かれたシステムを提示し、音、泡、放射線、虹、微生物、苔、気流、土、水そして電子など、物質や現象の「芸術」への読みかえを試みている。山口情報芸術センター在籍時の2009年には「欲望のコード」の技術統括を担当。以降、国内外での巡回に同行し、没後も修復に携わっている。2011年より、テクノロジーと社会の関係性を考察するための「空白のプロジェクト」を国内外で展開。2022年より「3月11日に波に乗ろう」共同主催。近年、これまでの活動を「空気の芸術」として、振動、粒子、呼吸というカテゴリーに基づいたアーカイブ実験をレシピの形式に基づいて進めており、そのインスピレーションに、フェリックス・ヘスそして三上晴子の2名のメディアアートのパイオニアとの協働が深く関わっている。

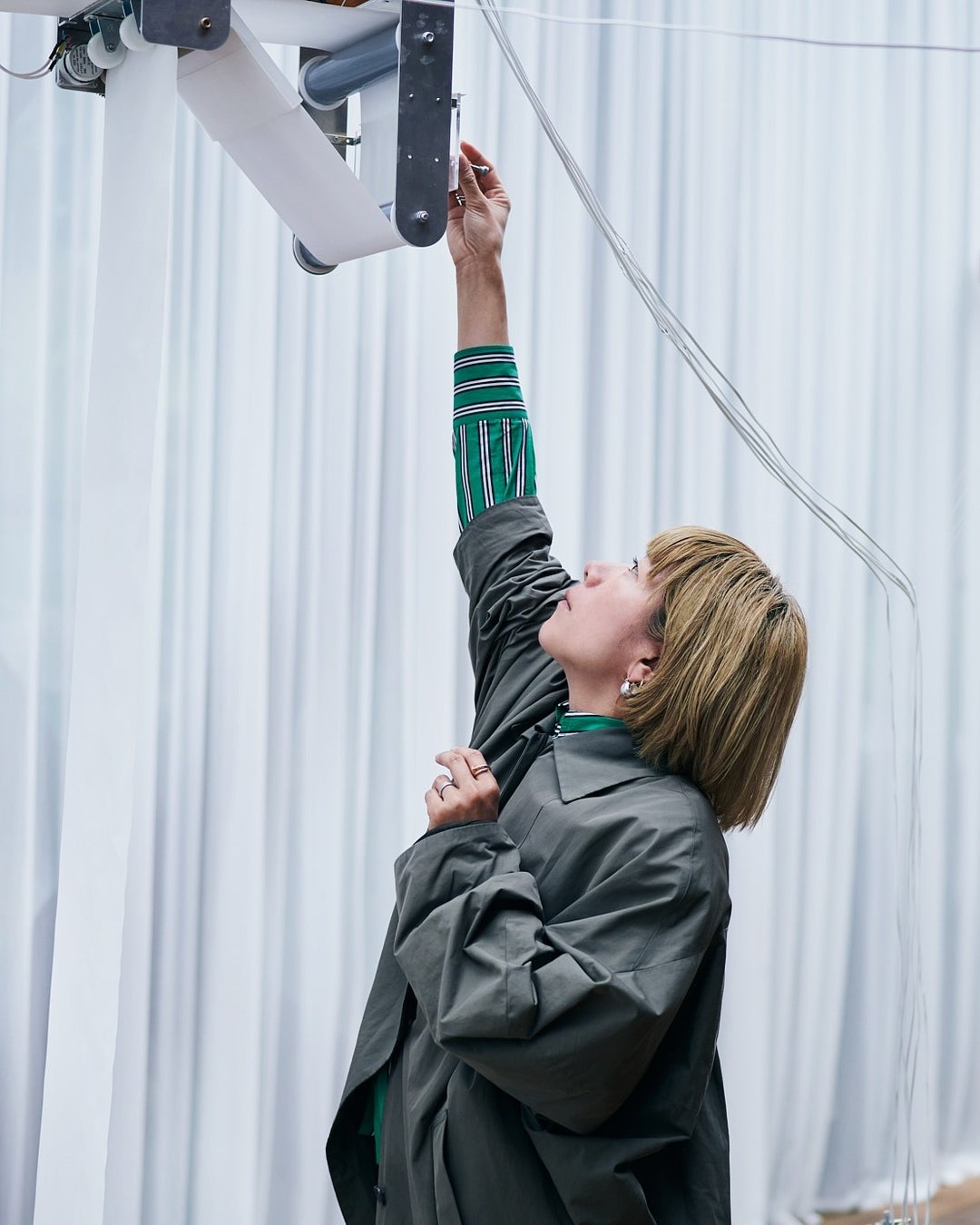

毛利悠子 | Yuko Mohri

美術家。構築へのアプローチではなく、環境などの諸条件により変化していく「出来事」にフォーカスしたインスタレーションや彫刻を制作。近年の主な個展に「Entanglements」(Pirelli HangarBicocca、ミラノ、2025-2026。巡回展Centro Botín、サンタンデール、2026)、「ジャム・セッション 石橋財団コレクション×毛利悠子-ピュシスについて」(アーティゾン美術館、東京、2024-2025)、第60回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館「Compose」(ヴェネチア、2024)など。グループ展に光州ビエンナーレ(2023)、シドニー・ビエンナーレ(2022)、アジア・アート・ビエンナーレ 2021(台中)、サンパウロ・ビエンナーレ(2021)、「グラスゴー・インターナショナル 2021」などがある。

山川冬樹 from グランギニョル未来 | Fuyuki Yamakawa from Grand Guignol Mirai

自らの声・身体を媒体に視覚、聴覚、皮膚感覚に作用する表現で、音楽/現代美術/舞台芸術の境界を超えて活動。自身の生命活動や身体的アクションをテクノロジーによって拡張するパフォーマンスや、南シベリアの伝統歌唱「ホーメイ」を駆使したヴォイス・パフォーマンスで、これまでに16カ国で公演を行う。現代美術の分野では《The Voice-over》(1997-2008/東京都現代美術館蔵)、《「パ」日誌メント》(2011-)などを発表。さらに帰還困難区域(Don’t Follow The Wind展/「グランギニョル未来」のメンバーとして参加)や、ハンセン病療養所(瀬戸内国際芸術祭/大島青松園)など、歴史的・社会的コンテクストに関わる長期的な取り組みも行う。2015年横浜文化賞文化・芸術奨励賞受賞。今回は「山川冬樹 from グランギニョル未来」名義で参加する。

やんツー | Yang02

1984年神奈川県生まれ。既存の電動製品や情報システム、廃品などを誤用/転用/ハッキングする形で組み合わせ、平面や立体、インスタレーション、パフォーマンス等の形式で作品を発表している。第21回文化庁メディア芸術祭アート部門にて優秀賞(2018)受賞。TERRADA ART AWARD 2023 ファイナリスト寺瀬由紀賞。近年の主な展覧会に、「MOTアニュアル2023」(東京都現代美術館、東京、2023)、「六本木クロッシング2022展:往来オーライ!」(森美術館、東京、2022)、「DOMANI・明日展」(国立新美術館、東京、2018)、あいちトリエンナーレ2016(愛知県美術館)など。

出展作品(一部抜粋)

飴屋法水《タイトル未定》(2025)

1987年に飴屋と三上との共同企画として発表された伝説的な演劇パフォーマンス《バリカーデ》(東京・大崎高周波鋼業跡)の一部を抽出したインスタレーション。

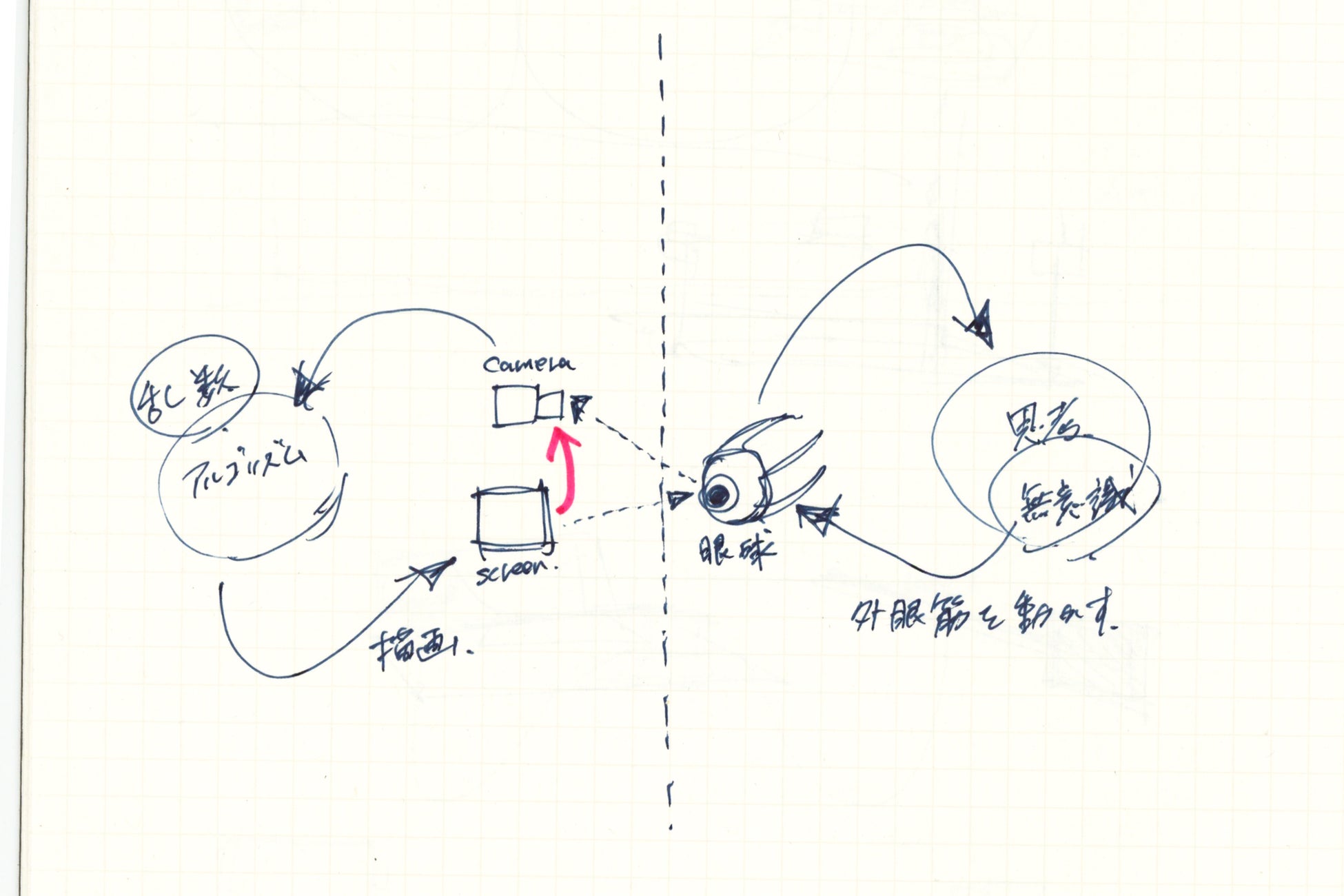

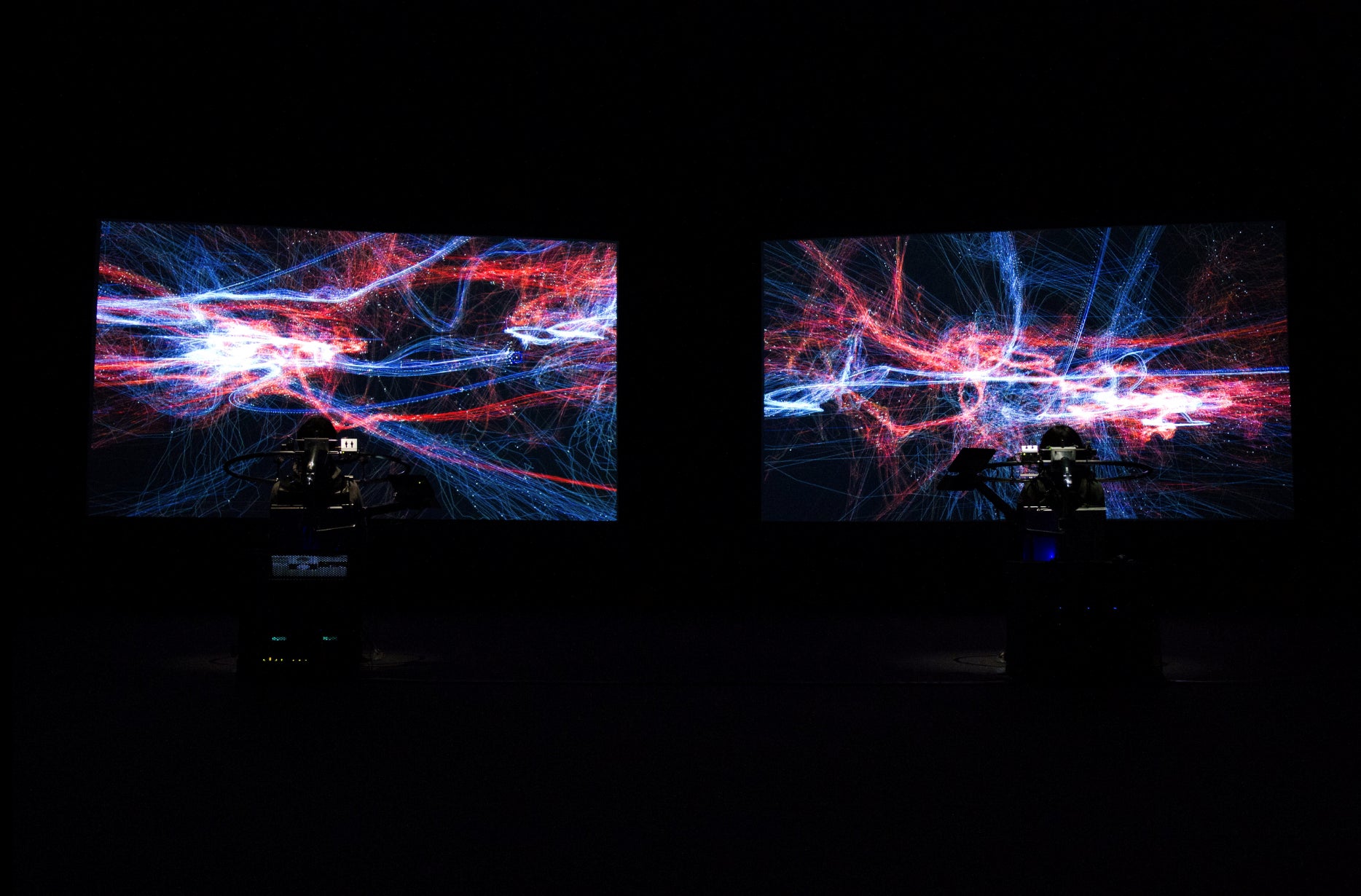

平川紀道《bad process / bad loop [ap-perception / positive feedback]》(2025)

ビデオ・フィードバックの間にコンピュータを挟むことで、機械自身が「視ること自体を視る」、つまり体験者のいない自走する《Eye-Tracking Informatics (ETI)》(三上晴子、2011)のような状態を提示する。平川がプログラミングを担当した三上晴子の《ETI》、そして2003年に平川が多摩美大生の時、「メディア芸術研究室ワークショップ「空間-身体:プロセスとループ」(NTTインターコミュニケーション・センター[ICC])で展示したグループワークを念頭においた習作。

三原聡一郎《無主物(Res Nullius)》 (2020/2025)

会場の空間内にある水の循環を可視化する作品。空気中の湿度を凝縮し、結露として顕在化させてゆく。水の存在は生命の兆候であり、生命を扱ったアートの実践の中でも、三上晴子が行った免疫やウイルスというテーマの先駆性が意識されている。

毛利悠子《アーバン・マイニング:多島海 #4》(2015)

空き缶をキューブ上に圧縮した土台にタンバリンが屹立する本作は、人類を通して都市自体が見た夢をマイニングする彫刻である。三上晴子が亡くなった年に毛利が発表した本作は、1980年代に三上が鉄やケーブルなどのジャンクを素材にインスタレーションを展開したことにも重ねて見ることができる。

山川冬樹 from グランギニョル未来《Information Weapon : Salvaged by Grand Guignol Mirai》

アートユニット「グランギニョル未来」のメンバーであり、かつて三上の助手だった山川冬樹は、2001年に三上からエディション外の《Information Weapon》を”廃棄物”として譲り受けていた。時を経て東京電力福島原子力発電所事故が発生し、それを受けて帰還困難区域で企画された“見に行くことができない展覧会”『Don’t Follow The Wind』に参加することとなったグランギニョル未来は、「批評的企て」として廃棄物となったInformation Weaponを作品《デミオ福島501》のなかに組み込んだ。本展で山川は”作家”ではなく”仲介者”として、あるいは亡き三上のかつての”助手”として、一旦は帰還困難区域に廃棄された三上のInformation Weaponをパフォーマティブにサルベージしてみせる。

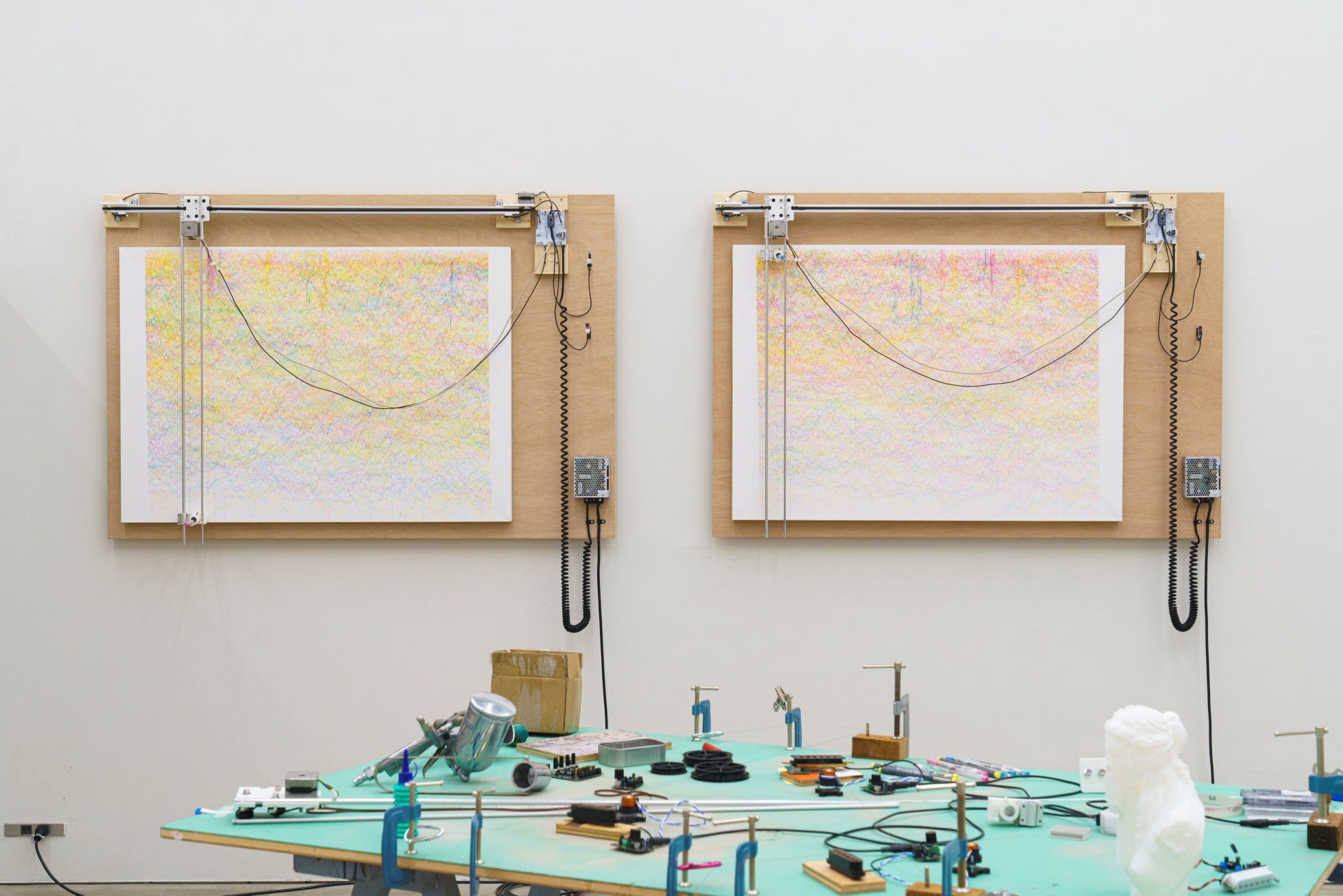

やんツー《(con)sequences #2》(2025)

菅野創との共作によるドローイング・マシンによるシリーズ「SDM (SENSELESS DRAWING MODULES)」(2011)を経て、個人名で発表された《(con)sequences #1》(2023)の改良版。色ペンを付けたXYプロッターが、人の存在や音に応じて稼動することで、環境がドローイングを続けていく。三上の遺作《欲望のコード》(2010)での複数のモジュールが蠢くシステムとの親和性をもつ。また三上は、SDMを評価していたという。

本展キュレータ―

四方幸子(キュレーター / 批評家)

十和田市現代美術館館長、美術評論家連盟会長、「対話と創造の森」アーティスティックディレクター。多摩美術大学・東京造形大学客員教授、武蔵野美術大学・情報科学芸術大学院大学(IAMAS)・京都芸術大学非常勤講師。「情報フロー」というアプローチから諸領域を横断する活動を展開。1990年代よりキヤノン・アートラボ(1990-2001)、森美術館(2002-04)、NTTインターコミュニケーション・センター[ICC](2004-10)と並行し、インディペンデントで先進的な展覧会やプロジェクトを多く実現。国内外の審査員を歴任。著書に『エコゾフィック・アート 自然・精神・社会をつなぐアート論』(2023年)。共著多数。

渡邉朋也(山口情報芸術センター アーキビスト/ドキュメントコーディネーター)

1984年東京生まれ、山口県在住。2010年より山口情報芸術センター[YCAM]に勤務。展覧会や公演などのドキュメンテーションや、同館で過去に発表した作品の再制作のプロデュースも手がける。このほか、同館のウェブサイトやガイドブックなどの情報発信のプラットフォームの整備も進めている。著書に「SEIKO MIKAMI-三上晴子 記憶と記録」(2019年/NTT出版/馬定延との共編著)がある。

三上晴子|Seiko Mikami(1991-2015)について

1961年生まれ。1984年から情報社会と身体をテーマとした大規模なインスタレーション作品を発表。 1992年から2000年までニューヨークを拠点に主にヨーロッパとアメリカで数多くの作品を発表する。1995年からは知覚によるインターフェイスを中心としたインタラクティブ作品を発表。視線入力による作品,聴覚と身体内音による作品,触覚による三次元認識の作品,重力を第6の知覚ととらえた作品などがある。2000年に多摩美術大学情報デザイン学科に着任。山口情報芸術センター(YCAM)やNTTインターコミュニケーション・センター[ICC]をはじめ、国内外の美術館・ギャラリー、メディア・アート・フェスティバルに出品参加。2013 年にはYCAMの委嘱作品として制作された《欲望のコード》が第16回文化庁メディア芸術祭のアート部門で優秀賞を受賞。2000年より多摩美術大学情報デザイン学科にて教鞭をとる。2015年没。

■ √K Contemporary について

2020年、東京・神楽坂にオープンしたアートギャラリーです。ジャンルや世代、国境に捉われることなく、様々な芸術作品を提示し、後世に残す活動をしています。古代から現代に至る歴史の中で生み出されてきた美術作品を通して、先人たちの芸術思考を学び、独自の審美眼でキュレーションを行います。戦前から現代、コンテンポラリーを中心に、選りすぐりのアーティストたちの個展や企画展を開催しています。

また、宇宙空間に造設されたギャラリーをイメージした300 平米を超える展示スペースは、作品に新しい価値観を生み出す革新的な場面を作ります。それを鑑賞者と共有し、深く記憶されていくことで、私たちの活動の記録を未来につなぎ、新たなアートシーンを創出していくことが、√K Contemporary のミッションだと考えています。

Web | https://root k.jp | FB : @rootkcontemporary | X / IG : @rk_contemporary