学校法人常翔学園

1.発表者:

野々口 斐之(京都工芸繊維大学 材料化学系 准教授)

湯村 尚史(京都工芸繊維大学 材料化学系 教授)

細川 三郎(京都工芸繊維大学 材料化学系 教授)

村田 理尚(大阪工業大学 工学部応用化学科 准教授)

2.発表のポイント:

◆“水の力”で不溶性の有機半導体を分散化

従来は不溶で扱えなかったニッケル系配位高分子(poly(NiETT))を、水と有機溶媒の混合液で自然にほぐし、安定したコロイド状態にすることに成功。

◆安定な n 型熱電フィルムの作製に成功

バインダーを使わず、しなやかで高性能な薄膜を形成。電気伝導度やゼーベック係数で従来を超える性能を実現。

◆湿度を活かした“天然のドーピング”効果

空気中の水分が電子ドーパントとして働き、性能を自在に調節できることを実証。環境要因を逆手に取った新しい制御法。

◆次世代応用へ:高感度テラヘルツ光センサーを試作

カーボンナノチューブとの組み合わせで、従来比4倍の感度を実現。6G/7G通信や非破壊検査、医療応用など幅広い展開が期待。

3.発表概要:

京都工芸繊維大学 材料化学系 野々口斐之准教授、湯村尚史教授、細川三郎教授、大阪工業大学 工学部応用化学科 村田理尚准教授らは、産業技術総合研究所センシング技術研究部門 製造センシング研究グループ 鈴木大地主任研究員らと協力して、安定な n 型熱電材料として注目されてきたニッケル-エテンテトラチオレート系配位高分子(poly(NiETT))に対し、これまで大きな障害となっていた「不溶性」の問題を解決しました。研究チームは、水と有機溶媒を適切に混ぜることで、poly(NiETT) 粉末が自然にほぐれて分散する新しい手法を発見しました。このシンプルな方法により、従来は困難だった薄くて柔軟なフィルムの作製が可能となりました。

得られたフィルムは、電気伝導度やゼーベック係数といった温度差発電(熱電)特性において高い性能を示し、さらに湿気のある空気中でフィルムを加熱すると水分が「ドーピング効果」をもたらし、性能が向上することも明らかになりました。環境要因を逆手に取った制御法は、有機熱電材料の新しい活用の道を開きます。加えて、この材料をカーボンナノチューブと組み合わせた試作センサーでは、テラヘルツ波(THz波)と呼ばれる電磁波(赤外線)に対して、従来の約4倍の感度を実現しました。テラヘルツ波は次世代通信(6G/7G)や医療診断、非破壊検査に応用が期待されており、本成果はエネルギー変換材料としてだけでなく、高感度光センサーとしての実用化可能性も示しています。

この研究は、扱いづらいとされてきた有機 n 型熱電材料に新しい加工ルートを与えるとともに、柔軟で環境に適応するエネルギーデバイスや次世代光センサーの開発に向けた重要な一歩となります。本研究に関する研究論文は英国王立化学会の学術誌「Journal of Materials Chemistry A」のオンライン版に掲載されました。(DOI : 10.1039/D5TA03728J)

4.発表内容:

研究の背景

わたしたちの身の回りでは、エアコンや自動車、工場などから大量の熱が「捨てられて」います。その量は、エネルギー全体の約3分の2にものぼります。この捨てられた熱を電気に変える「熱電変換」(注1)は、次世代のエコ技術として注目されています。なかでも、曲げたり貼ったりできる柔らかい有機材料を使った熱電材料は、ウェアラブル機器や柔軟なセンサーへの応用が期待されています。

ところが、特に「電子を運ぶ n 型」と呼ばれる有機材料は、空気や湿気に弱く不安定で、思うように使えないことが大きな課題でした。

課題に対するこれまでの期待

この課題に対して研究者たちは、

◆ 金属イオンと有機配位子(共役化合物)からなる導電性の配位高分子(注2)に注目してきました。これらは安定な導電性材料として期待されています。

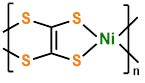

◆ とりわけ、ニッケル-エテンテトラチオレート(poly(NiETT))(図1) は、2013年ごろから「空気中でも安定に動作する n 型熱電材料」として注目を集めていました。

しかしながら、この有望な材料 poly(NiETT) は、粉末のままで溶けない=不溶性であると認識されており、実際にフィルム化したり樹脂と複合化して利用する際にこの不溶性が大きな障害となっていました。

研究内容

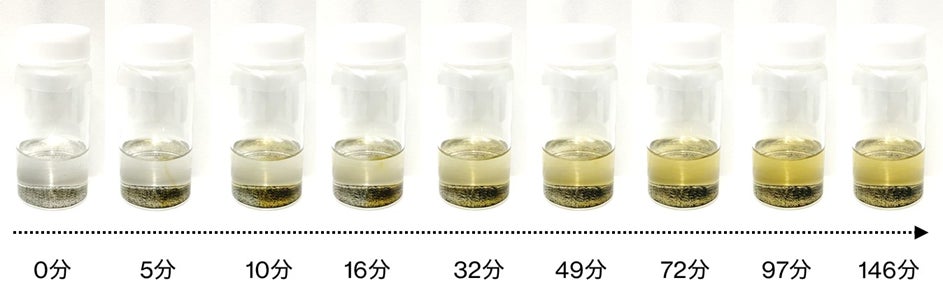

今回、研究チームは「水」を味方につけました。粉末状の材料を水と有機溶媒の混合液に入れると、自然にほぐれて液体中に分散することを発見したのです(図2)。特別な薬剤や複雑な工程は不要で、まるで砂糖が水に溶けるように、材料が自発的に“使いやすい姿”に変わります。

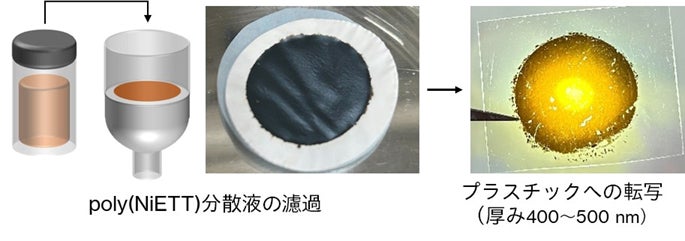

この液体をフィルターで濾すと、薄くてしなやかなフィルムをつくることができます(図3)。フィルムは厚さの千分の1ミリほどで、折り曲げても割れないのが特徴です。しかも、これまでの材料より高い性能を持ち、「空気中の湿気」をうまく利用するとさらに性能が上がることもわかりました。とりわけ環境の水分を含ませたまま熱処理すると“自然のドーピング剤”として働き、熱電変換特性(温度差発電特性)が大幅に向上しました。

さらに、このフィルムをカーボンナノチューブと組み合わせて赤外線を電気に変えるセンサーを作製しました。その結果、テラヘルツ波(注3)と呼ばれる領域の赤外線を検出する感度が、従来のセンサーの約4倍に向上しました。テラヘルツ波は、次世代通信(6G/7G)や医療・非破壊検査で活用が期待されている重要な光です。

今後の展開

今回の成果により、これまで「扱いづらい」とされてきた導電性の配位高分子材料を、簡単に・安定して・高性能に利用できる道が開かれました。近い将来、体に貼って体温の変化から電気を生み出すデバイスや、見えない光を検知する高感度センサーによる異物検査・成分分析、さらには次世代通信の受光デバイスなど、未来の暮らしを支える新技術につながることが期待されます。

5.発表雑誌:

雑誌名:Journal of Materials Chemistry A

論文タイトル:Efficient Colloidal Dispersion of Poly(nickel-ethenetetrathiolate) in Aqueous-organic Solvents for Solution-processed Organic Thermoelectrics(溶液プロセス有機熱電変換材料のための水分含有有機溶媒中におけるポリ(ニッケル-エテンテトラチオレート)の効率的なコロイド分散)

著者:Ryoto Yura, Takumu Itoh, Masayuki Ishihara, Daichi Suzuki, Yu-Chen Kuo, Shuji Nagata, Takashi Yumura, Saburo Hosokawa, Michihisa Murata,* Yoshiyuki Nonoguchi*(*責任著者)

DOI番号:10.1039/D5TA03728J

アブストラクトURL:https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2025/TA/D5TA03728J

6.用語解説:

注1)熱電変換

熱のエネルギーを直接電気に変える仕組みのこと。温度差があると電圧が生じる「ゼーベック効果」を利用しており、工場や自動車、電子機器などから出る“もったいない熱”を再利用できる技術として注目されている。

注2)配位高分子

金属イオンと有機分子(配位子)が結合してできる高分子のこと。分子の並び方によって電気を流したり、光を吸収したりする特性を持ち、電池やセンサー、触媒など幅広い応用が期待される。今回の研究対象である poly(NiETT) もその一種。

注3)テラヘルツ波

周波数が毎秒1兆回(1 THz = 10¹² Hz)程度の電磁波のこと。電波と光の中間にあたり、モノを透過しやすく安全性が高いため、「次世代通信(6G/7G)」「非破壊検査」「医療診断」などへの応用が期待されている。

7.添付資料: