株式会社内田洋行

学生と教職員、約24,400人が利用する「東北大アプリ」、大学生活をスマートに支える中核システムへ

株式会社内田洋行(本社:東京都中央区、代表取締役社長:大久保 昇、以下 内田洋行)は、国立大学法人東北大学(以下 東北大学)が推進する「全学DX戦略」を支援し、大学公式スマホアプリ「東北大アプリ」の開発・導入を実現しました。本アプリは、東北大学において2025年4月より運用を開始しています。

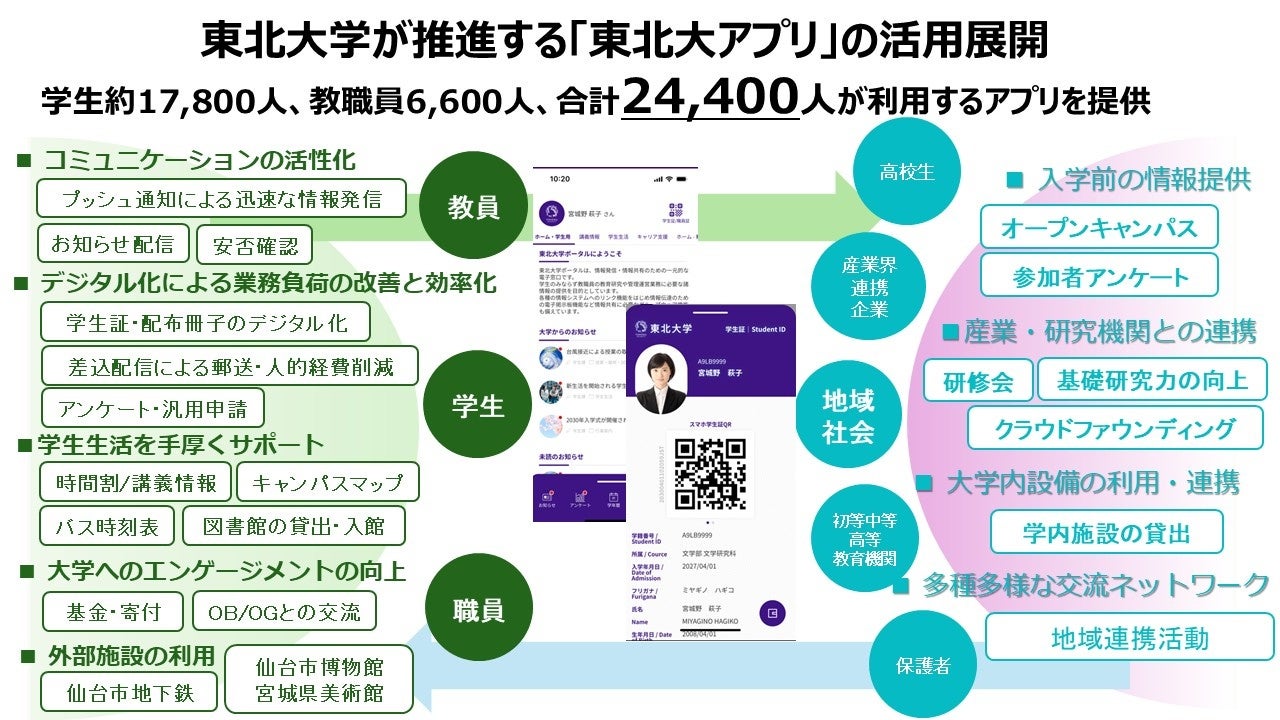

東北大アプリは、東北大学の学生約17,800人、教職員約6,600人、合わせて約24,400人が利用可能なスマホ学生証・職員証機能を中核としたデジタル基盤です。学内システムへのアクセス、休講・教室変更などの授業情報、キャンパスマップ、緊急通知・防災情報など、大学生活に必要な情報をリアルタイムに配信し、スマートフォンで一元的に操作・管理できる仕組みとなっています。必要な情報をアプリ上で一元管理することで学生に快適なキャンパスライフを提供し、教職員は情報発信の効率が高まり、日常業務の負担が軽減されます。さらに、大学内の組織の枠を超えた利便性の高いコミュニケーションツールとして活用されることが期待されており、今後の運用改善についても東北大学が主体となって取り組んでいます。

今回、東北大アプリは、東北大学附属図書館の入退ゲートや図書貸出システムにも新たに対応。

2025年10月1日から、図書館でのサービス利用を開始しました。

開発背景

国内外から大きな注目を集める東北大学。2024年11月、文部科学大臣が認定する「国際卓越研究大学(※1)」第1号となり、世界トップレベルの研究大学として日本をリードする存在となりました。

「東北大アプリ」は、2022年末に東北大学のDX推進プロジェクト・チームを中心に開発検討が始まり、内田洋行がシステム構築や運用支援のプロジェクトマネジメントの全体を担って進められてきました。

このアプリは、学生や教職員だけでなく、高校生や卒業生など幅広い人々にサービスを届け、利用データを教育・研究・社会連携・大学経営に活かすことを目指す「全学DX戦略」の具体的な取り組みのひとつです。

東北大学は、この戦略を通じて大学の日常的な教育・研究活動を支える新しい基盤づくりを進めています。

(※1)国際的に卓越した研究の展開及び経済社会に変化をもたらす研究成果の活用が相当程度見込まれる大学を国際卓越研究大学として認定し、当該大学が作成する国際卓越研究大学研究等体制強化計画に対して、大学ファンドによる助成制度のこと。世界最高水準の研究大学を育成することを目的に、最長25年間にわたり、数校程度の研究大学を対象に、類例のない財政支援を行います。

図書館、交通、美術館、博物館など地域社会に広がる活用シーン

スマホ学生証/職員証をかざすことで附属図書館への入退館が可能に

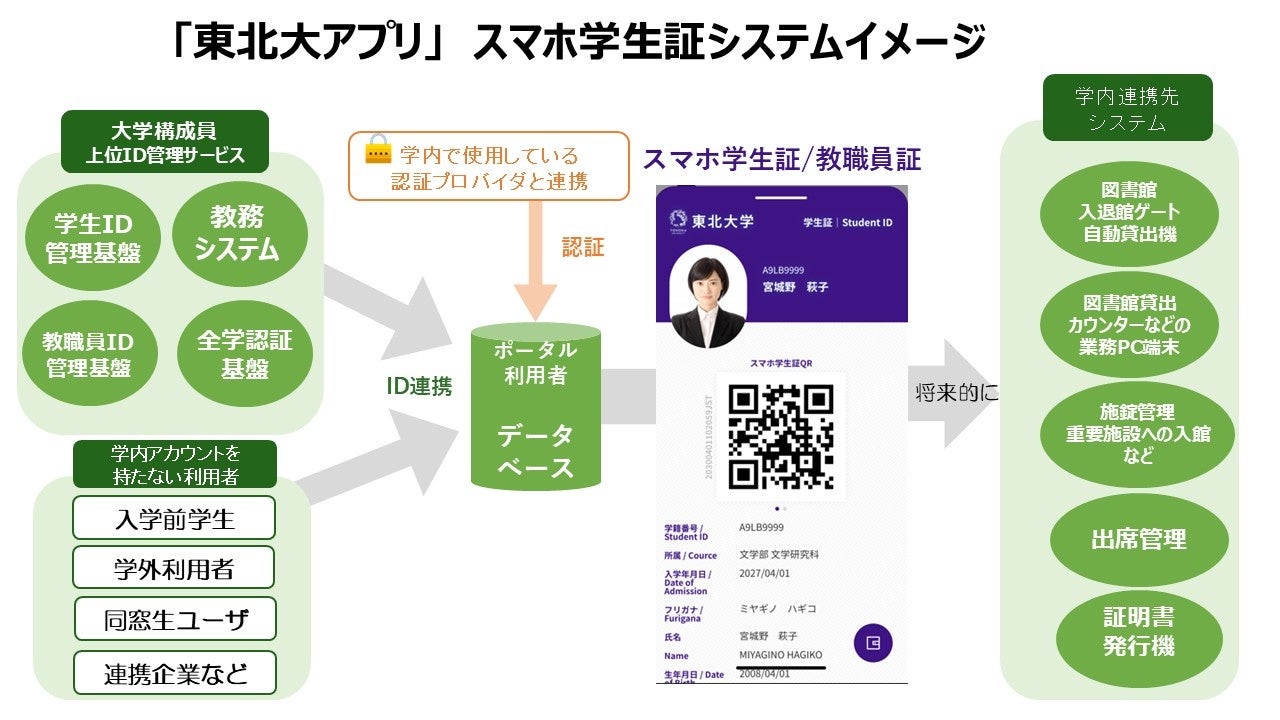

2025年10月1日、附属図書館で始まる新たな利用サービスでは、スマホ学生証/職員証のQRコード(※2)をかざすことで、図書館での入退ゲートや図書貸出システムでの利用が可能となりました。高いセキュリティ性能を備えながらもスマホアプリでの認証に対応することが可能となっています。

東北大学では、既に同年4月から、スマホ学生証を公的機関で見せることで、仙台市交通局の「学都仙台市バス・地下鉄フリーパス」等、購入時の本人確認、宮城県美術館や仙台市博物館での観覧料割引など、地域との接点を強化する取り組みも実現しています。

(※2)「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

学生のキャンパスライフを支える統合システム

「東北大アプリ」は、多彩な機能を搭載しています。主な機能は以下のとおりです。

① スマホ学生証/職員証

新たに10月1日より、東北大学附属図書館の入退館や図書の貸出をスマホのQRコードで処理できるようになりました。これから、貸出用のカードを持ち歩く必要がありません。スクリーンショット防止や定期更新により不正利用も防ぎます。

② 講義情報のリアルタイム配信

休講・補講・教室変更などをプッシュ通知で配信。掲示板の確認に時間を割かず、最新情報をすぐに受け取れます。

③ 学内情報の集約

学内の様々な部署ごとに分散していた案内を見やすく一元化し、重要情報の見逃しを防止。開封状況を把握できるため、必要に応じて再配信も可能です。

④ 防災情報・キャンパスライフ支援

キャンパスマップや学内循環バス、防災情報も提供。入学直後の新入生や留学生も安心して利用できます。今後は、気象庁の自動発報と連携し、災害時の安否確認機能の実装も検討しています。

⑤ 多言語対応・AIチャットボット

留学生や外国人教員にも対応できる多言語機能として、OSの設定に応じた自動切り替えに加え、大学公式キャラクター「ハギボー」と連携したAIチャットボットが24時間質問に対応します。

⑥ スケジュール管理

学年歴を配信し、学生個人の予定と同期できるため、授業・試験・イベントを一体的に管理できます。

これらの仕組みがあるからこそ、社会との接続や多様な活用シーンが実現しています。

■使用環境について

・利用環境:iOS/Android両OSに対応しアプリストアから最新版を入手可能

・認証:学内認証基盤と連携によるスマホ学生証(QRコード)(顔写真、所属情報等連携)

・インフラ基盤:AWSクラウド上に構築

・多言語対応:OS設定に応じた切り替え

■東北大学が推進する今後の予定

東北大アプリは、在学生や教職員に限らず、オープンキャンパスに訪れる受験生、卒業生、保護者、地域住民といった幅広い人々を対象としたサービスを計画しています。

防災の分野でも、気象庁の自動発報と連携した安否確認機能の実装を検討中であり、将来的には、大学と地域が同じ基盤を共有することで、災害時の迅速な情報伝達と安心を支えていく予定です。

内田洋行は、今後も東北大学と地域社会をつなぐ持続可能なデジタル基盤の創出を通じて、学びと暮らしの未来を共に築く革新的なソリューションを提供してまいります。

東北大学様からのメッセージ/多様なステークホルダーへ広がる展開

東北大アプリは、学生証・職員証のアプリ化・図書館での利用からはじまり、様々なシステムと連携し、サービスの提供・機能の拡充を継続的に実施。今後も個人と東北大学をつなぐ「誰でもつかえる」プラットフォームとして発展させて参ります。将来的には、本アプリにより、本学を取り巻く多様なステークホルダーとの双方向のコミュニケーションおよびサービスの提供を実現し、エンゲージメント(愛校心)の向上に資する「社会とともにあるアプリ」を目指します。今後も多様なステークホルダーへのサービス提供、データ活用による体験価値の提供の実現に向けて、内田洋行様とともに本アプリを一層充実させていければと考えております。

東北大学様のDX推進プロジェクト・チームについて

東北大学では国立大学法人で初めて、CDO(Chief Digital Officer:最高デジタル責任者)を創設。若手職員を中心とした総勢約60名のプロジェクトメンバーにより、DXの先導的な業務改革を短期間で戦略的に実行しています。チームの発足以来、更なる業務のDX推進に向け、これまでに実施された多くのDX施策の継続や拡大を積極的に行い、学内全体のDXが強化されています。さらに全国の大学や企業と連携する「大学DXアライアンス」(※3)を設立し、2022年より当社も参画しています。

(※3)東北大学が地域や組織の枠を超えて連携し、DXによってビジネスモデルを進化させ、新しい価値の共創を目指すプロジェクト。https://www.dx.tohoku.ac.jp/efforts/alliance/

内田洋行の学ぶ場、働く場づくりへの取組み

内田洋行は、1998年に教育総合研究所を設立、大学や経済産業省、総務省や文部科学省での様々な受託事業、全国学力・学習状況調査の委託事業も行い、そこから得た知見の普及活動をしています。

タブレットやクラウドコンピューティングの普及を背景に、次世代の学習環境のあり方を提案する未来の教室「フューチャークラスルーム®」のコンセプトを開発し、2010年より現在では全国の小中高大で約1,000校以上に導入されています。また、2025年の国際的な学力調査PISAや、日本の文部科学省のCBTシステム「MEXCBT」で使われるプラットフォーム「TAO」の開発元であるルクセンブルクのOAT社を子会社化するなど、教育データの活用も進めています。