スマートニュース株式会社

世界中の良質な情報を必要な人に送り届けることをミッションとするスマートニュース株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO:浜本階生)の社内シンクタンクであるスマートニュース メディア研究所は、埼玉県戸田市教育委員会と協力し、「新聞を読む習慣がない中学1年生が、毎日マスメディア(この場合は新聞)に触れることによるニュース接触やメディア信頼の変化」を調べる学術調査を実施しました。

その結果、2025年4月から7月までの3ヶ月間、継続的に新聞に接触した児童たちは、そうでない児童に比べて、「新聞のニュースへの信頼」が上昇したことが分かりました。

【調査の概要】

調査は、戸田市内の中学校1年生(約90名・3クラス)を対象に行いました。4月11日から7月11日まで、平日については1人1部新聞を毎日配布。週2回は、朝学習の時間に10分間新聞を読む時間を設けました。

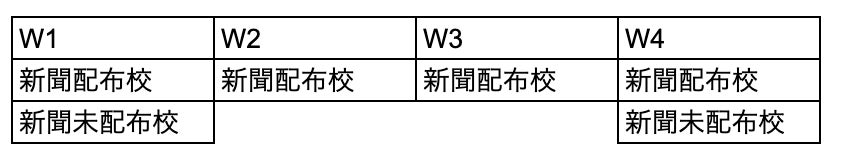

「マスメディアへの信頼」等を計測するためのアンケートを、新聞配布が開始される前(第1回調査: Wave1)、新聞配布1ヶ月後(第2回調査:Wave2)、2ヶ月後(第3回調査:Wave3)、そして新聞配布終了後(第4回調査:Wave4)の4回に渡って実施、その変化などを追いました。(※調査時期について、図表上は、W1〜W4と表記しています)

新聞を読んだら、どう意識が変化するかという調査であるため、調査期間中に ①週2回の朝学習の中で新聞を読む際に、気になった記事に丸をつける ②新聞を家に持ち帰ってもらう、という「エンカレッジメント(新聞閲読の奨励)」を行いました。新聞記事の読み方や作成プロセスについての簡単なガイダンスも行いました。

アンケートについては、新聞配布校とは別に、比較対象として、新聞を配布しない学校の中学1年生(約200名)に対しても実施しました(4月と7月の2回)。

(アンケートの実施回数について:W1とW4は、両校。配布校では、W2、W3でも実施)

配布した新聞は、6種類の全国紙・地方紙でした。

調査について、学術的な正確性を担保するため、社会心理学者の小林哲郎早稲田大学教授、稲増一憲東京大学准教授の監修を受けながら、弊研究所で進めました。

【マスメディアへの信頼は上昇】

新聞配布校における、生徒の「新聞のニュース」への信頼は、新聞を配らなかった学校の生徒に比べて、有意に上昇したことがわかりました(グラフ1)。

グラフ1:「新聞紙もしくはネット経由で触れる新聞のニュースについて、どれくらい信頼できると思いますか。『読まない・⾒ない』場合は、イメージで答えてください」への回答(選択肢:全然信頼できない〜とても信頼できる 5点尺度)

一方で、テレビ、YouTube、SNS、インフルエンサー経由で触れるニュースの信頼については、新聞配布校と配布しなかった学校について、ほぼ同じ傾向を示しており、変化について有意な差はみられませんでした(テレビの信頼は微増。YouTube、SNS、インフルエンサー経由については微減)。

また、「新聞のニュース」への信頼の変化と、学力(国語、算数、非認知能力)との相関関係はみられませんでした。

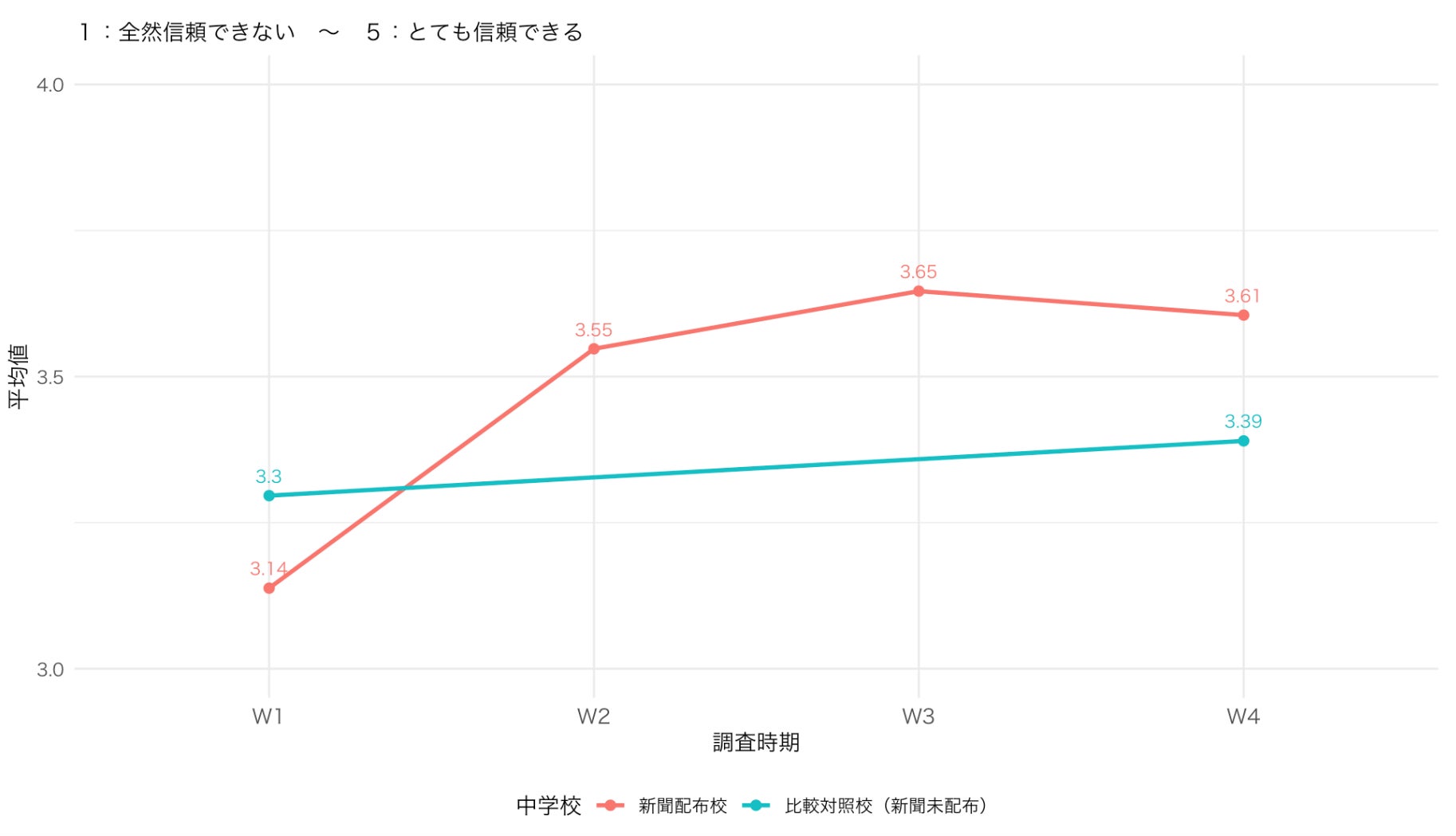

(新聞が配布された学校において)配られた新聞について、どう感じるか、という質問に対しては、第2回調査から第3回調査にかけて、面白いと感じる生徒の割合がやや増えていました(グラフ2)。

グラフ2:「配られた新聞について、どう感じていますか?」への回答(*回答は、新聞配布校のみ)

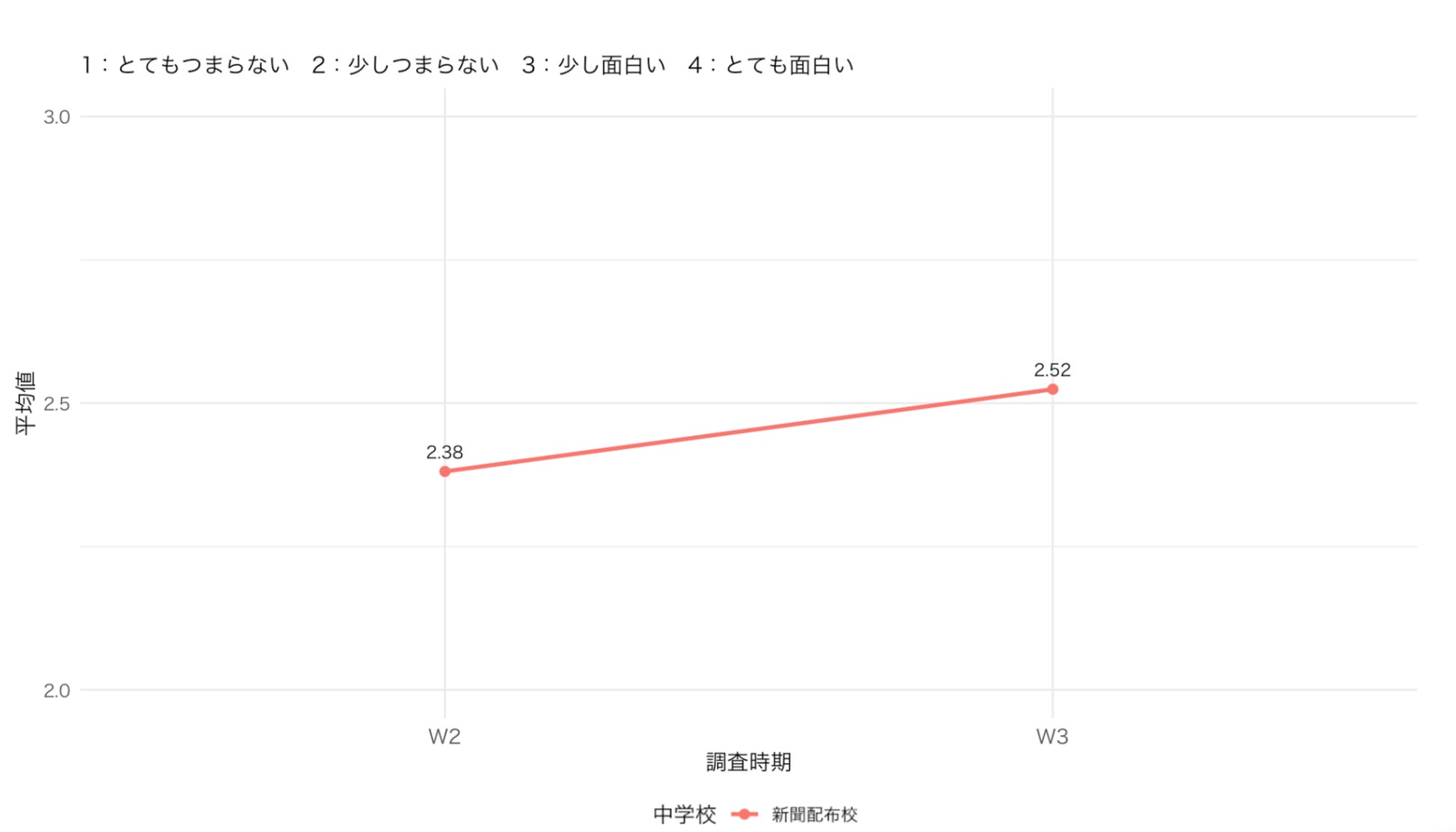

ただ、「新聞などマスメディアの存在は、社会にとって大切だと思うか」を問う設問については、新聞配布校と新聞を配らなかった学校の回答の傾向は、ほぼ変わらず(微減)、今回の調査の影響は見られませんでした。(グラフ3)

グラフ3:「新聞などマスメディアの存在は、社会にとって⼤切だと思いますか?」への回答

調査終了後、新聞のニュースへの信頼が上がった生徒と下がった生徒について、それぞれインタビューを行いました。

信頼が上がった生徒は、その理由として「毎日配られていて、毎日触るものになった。いつでも読めるし、『誰でも読める』ものなので信頼できるのでは、と思った」「最初は文字が多くて、正直飽きると思っていた。読めない漢字もあったりするので。ただ、読んでみると、興味がある記事があり『読んでみようかな』と思うようになって、信頼できるかな、と思った」などと、話しました。

信頼が上がった生徒たちの理由として、「わかるから信頼できる」「新聞に載っていた情報について、『他のメディア(テレビなど)』でも見たから信頼できる」「新聞がどうやって作られるかを知って」という3つが多く聞かれました。

一方で、信頼が下がった生徒の理由としては、「(一部のメディアが)大谷選手の住所をさらしたことが印象に残っているから」「ネットの方が情報量が多いから。新聞で見たことのないものが、ネットだと出てくる」「SNSで、『新聞は嘘を言っている』と書かれているのを見たことがあり、全面的に信頼しない方がいいのかなと思ったから」などがありました。

【小林哲郎教授のコメント】

今回の戸田市の中学生を対象にした調査は、これまで類似の実証データがなく、メディアについての社会的調査としては画期的なものだと考えます。スマホという便利な情報機器に慣れ親しんだ今の中学生は、一生のうちに一度も新聞をさわらない可能性すらあります。そうした生徒が、新聞というメディアに初めて触れてみて、意識の変化があるのかどうかを探ったものです。

新聞配布校とは別に、配布しない学校でも調査を行ったのは、中学1年という多感な時期に、新聞に触れなくても生徒の意識の変化が起きる可能性はあり、「対照群」を作らないと、新聞閲読の効果をきちんと測定できないためです。

今回興味深いことに、新聞を配布した学校の生徒においては、新聞への信頼が有意に高まりました。一方、テレビ、YouTube、SNS経由のニュースなどへの信頼については、配布した学校の生徒と配布しなかった学校の生徒の差がみられませんでした。

また、信頼が上がるかどうかと、学力との相関関係がみられなかったことも、大きな発見です。つまり、学力の高い生徒が新聞をたくさん読むことができ、信頼が上がったということではなく、学力の高い低いに関係なく、新聞を読むことが、一定の効果を発揮したといえます。ただ、新聞への信頼が、時間がたつにつれて、右肩上がりで上昇するわけではなく、一定のところで頭打ちになったことも、なぜなのか、今後の調査などで解明したいところです。また、新聞への信頼の高まりが、「マスメディアの存在が社会にとって大切」という意識には、必ずしも結びつかないこともわかりました。

今回の調査の分析およびインタビューデータからは、新聞をほとんど読んだことのない中学生が新聞を信頼するに至る3つのルートが浮かび上がります。

1つは、「わかるようになるから信頼できる」というルートです。人は得体のしれないものは信頼できません。毎日触れることで少しずつ新聞のフォーマットに慣れ、わからない感じがありつつも「わかる部分もある」と感じることが基本的な信頼につながります。

2つ目に、「記事作成の過程でしっかりとチェックがされているから信頼できる」というルートです。これは記事が作成されるプロセスに関する知識を得ることで、「内容がわからなくてもきちんとチェックされているので、デマばかりになることはないだろう」という制度的信頼、もしくは安心に近いものです。

第3に、テレビで見た内容と同じ内容があったので信頼できるというインタビューの声があったように、複数のソースでクロスチェックすることで新聞を信頼するというルートです。これはメディアリテラシーを実践している例ともいえますが、誰にでもすぐにできることではないかもしれません。

新聞に日常的に接触していない若者が新聞を信頼するには、第1のルートが自然に生じることは少なく、第3のリテラシーの実践もすぐにはハードルが高いとすれば、第2である「知識としての新聞記事作成のプロセスを知ること」が最も現実的なルートではないかと思います。

【戸田市教育委員会 戸ヶ﨑勤教育長のコメント】

今回の調査は、ほぼ新聞を読んだことのない生徒が、新聞を読むと「情報」に対してどのように意識が変化するのかを追う試みであり、教育現場の今後を考える上で非常に示唆に富んだ取組であると感じております。

子供たちのスマホ利用時間の長時間化は、国の調査においても年を追うごとに増加しており、教育現場も国のGIGAスクール構想によるデジタル化への対応が進んでおります。また、情報環境という点では、SNSや動画投稿サイト、検索サイトなどのアルゴリズムによって、知らず知らずのうちに「自分好み」の情報に囲まれ、むしろ視野が狭くなってしまう「フィルターバブル」等の問題が指摘されています。

私自身、調査が実際に行われている学校に新聞を読んでいる様子を見学にいきました。生徒たちは、社会、経済、文化、スポーツなど、様々なジャンルの記事に真剣に目を通しており、テキストに向き合い、没頭する姿には「学び舎」の原点を感じました。「紙の新聞」は、アルゴリズムを使って編集されているわけではありません。多様な情報を俯瞰できる一覧性、自分が思ってもみなかった情報に出逢える「セレンディピティ」、それによって読者は視野を広げられるという特性があります。

今回の取組を通して、研究結果はもちろんのこと、スマホなどデジタル環境だけに身を置くことでフィルターバブルやエコーチェンバーに陥りかねないという危険性を、生徒自らが気付き「体験」できるという意味で、学習内容としても大いに可能性を感じました。

インターネットの普及、デジタル化によって、非常に生活は便利になりました。他方で、SNSを中心とした虚偽情報の蔓延など、さまざまな「負の面」も指摘されています。我が国のデジタル人材育成の強化は喫緊の課題でもあります。デジタルかリアルか、デジタルか紙か、などといった二項対立に陥らず、まさに「デジタルの力でリアルな学びを支える」との考えでバランス感覚を持って教育活動をする中で、メディアの特性を正しく理解し、情報を吟味する情報リテラシーを育成していくことが喫緊の課題です。このことは、社会において自立し、民主的で持続可能な社会の担い手として必要な資質・能力として、子供たちに育んでいかねばならない課題でもあると強く認識しております。

(ご協力いただいた自治体・企業・学者の皆様) *敬称略

戸田市教育委員会

朝日新聞社、埼玉新聞社、産経新聞社、中日新聞社(東京新聞)、毎日新聞社、読売新聞社 (社名 五十音順)

早稲田大学政治経済学術院教授 小林哲郎

東京大学大学院人文社会系研究科准教授 稲増一憲

■スマートニュース メディア研究所について

スマートニュース メディア研究所(所長・山脇岳志)は、2018年に設立されました。ニュースやメディアが社会や人々の役にたつためにはどうあるべきかをテーマに、メディアリテラシー教育の研究・実践や、世論調査などを行っています。

https://smartnews-smri.com/about/

■スマートニュース株式会社について

スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews(スマートニュース)」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews+」を開始、子会社のスローニュース株式会社(所在地:東京都渋谷区、代表者:瀬尾傑)とともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを一人でも多くの利用者に届けることに力を注いでいます。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。