デジタルハリウッド株式会社

コード理解とアイデア起点が鍵。AI時代の“自分のプロダクトと言える境界線”を徹底リサーチ

IT関連及びデジタルコンテンツの人材養成スクール・大学・大学院を展開するデジタルハリウッド株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:春名 啓紀、学長:杉山 知之)が運営するエンジニア・起業家の学校『G’s』(ジーズ)は、全国18~65歳のジーズ受講生・卒業生109名、一般のアプリ開発経験者176名を対象に、「AI駆動開発時代におけるプロダクトオーナーシップ」に関する意識調査を実施いたしました。

■調査の背景

生成AIの急速な普及により、要件定義からコード生成、デバッグ、ドキュメント作成に至るまで、開発工程のほぼすべてにAIが組み込まれるようになりました。

しかし、その便利さと引き換えに浮かび上がるのが、「これは本当に“自分が作った”と言えるのか?」という根源的な問いです。

そこで私たちは、プロダクト開発経験を持ち、生成AIをプロダクト開発に活用したことのある 285名を対象に調査を実施しました。

本リリースではその結果から、AI時代における、”プロダクトオーナーシップ(※)”と、エンジニアに残るべき本質的な力について解き明かします。

※本調査における「プロダクトオーナーシップ」とは、プロダクトに対して主体的に「これは自分自身が作ったものだ」と言える実感を意味します。

■調査サマリー

①要件定義やアイデア出しでの生成AIの活用は全体の約6割。複数ツールを組み合わせ、工程全体で幅広く活用。生成AIを共創パートナーと位置付けていることがうかがえる結果に。

②プロダクトオーナーシップの境界線は「理解・説明できるかどうか」と「アイデアが自分起因かどうか」。AIから生成されたコードを理解・修正して完成させた場合は約8割が「自分が作ったプロダクトだといえる」と回答。

③AI駆動開発時代に残るエンジニア力は「要件定義・設計・責任感」が上位。

「意思決定」と「プロダクトに対する責任感」が、これからのエンジニア力の核に。

■調査概要

・調査主体:G’s(ジーズ)

・調査名称:AI駆動開発時代におけるプロダクトオーナーシップ関する意識調査

・調査期間:2025年9月16日(火)~2025年9月26日(金)

・調査対象者:全国18~65歳の男女

・調査方法:ウェブでアンケートを実施し、回答を分析

・調査人数:アプリ開発経験があり、生成AIを開発工程で利用したことがある一般の方176名、

同条件の『G’s(ジーズ)』の受講生・卒業生109名

※本リリースの調査結果をご利用いただく際は【「AI駆動開発時代におけるプロダクトオーナーシップ関する意識調査」G’s調べ】とご明記ください。

■対話型AI+コード支援AIで開発工程の上流から下流まで幅広く活用

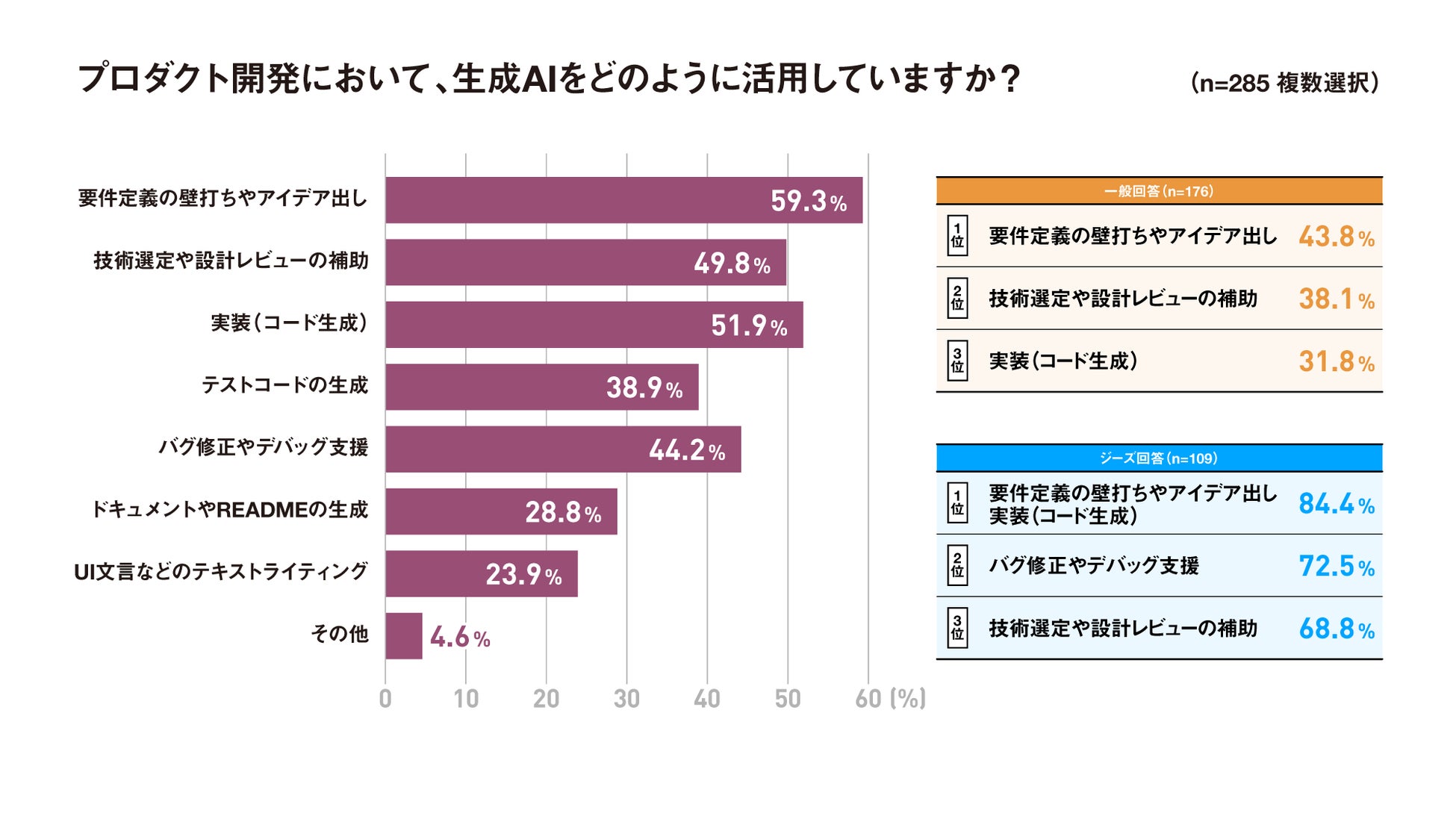

Q.開発の工程において、生成AIをどのように活用していますか?(n=285 複数回答)

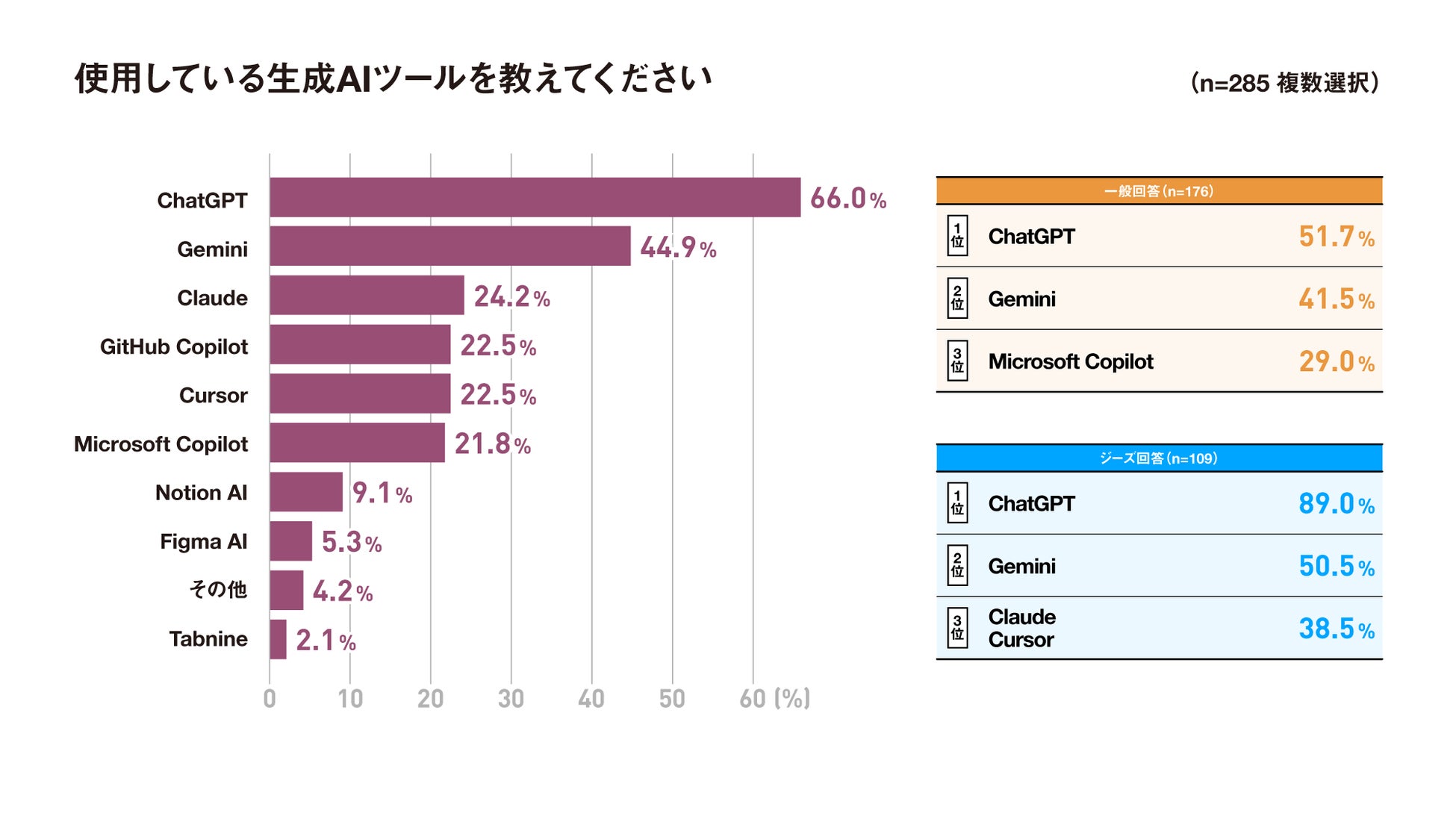

Q.使用している生成AIツールを教えてください(n=285複数回答)

回答者の多くは、要件定義から実装(コードを書くこと)、テスト、ドキュメント作成まで、ほぼすべての工程でAIを活用していました。特に、要件定義やアイデア出しでの活用は全体の59.3%と半数以上の方が活用。次いで、「実装(コード生成)」(51.9%)が挙がりました。また、「技術選定は設計レビューの補助」も、49.8%と約半数が回答しており、AIは単なる作業効率化の道具ではなく、開発工程全体に寄り添う“共作者”として位置づけられつつあるといえます。

また、一般回答者とジーズ回答者を比較してみると、特に「バグ修正やデバッグ支援」では差が際立ち、一般回答者の26.7%に対してジーズ回答者は72.5%と約3倍の利用率を示しました。ジーズ回答者は、トラブルシューティングや改良といった“手直しの局面”において積極的にAIを活用している傾向が見て取れます。

使用ツールでは「ChatGPT」(66%)、「Gemini」(44.9%)といった汎用対話型AIを中心に、複数を組み合わせて使用している方が多くを占めました。ジーズ回答者は「Claude」(38.5%)や「Cursor」(38.5%)など新興のコード支援ツールを一般層よりも多く利用。これは、ジーズ回答者が実装・デバッグに生成AIを多く活用している結果とも呼応しており、生成AIを実務的かつ現場感覚で取り入れている様子がうかがえます。

■プロダクトオーナーシップの軸は「アイデアは自分」「AIが出力したものに説明が出来るか」

―AIが出力したコードを理解して完成させた場合、96%が「自分が作ったものと言える」と回答

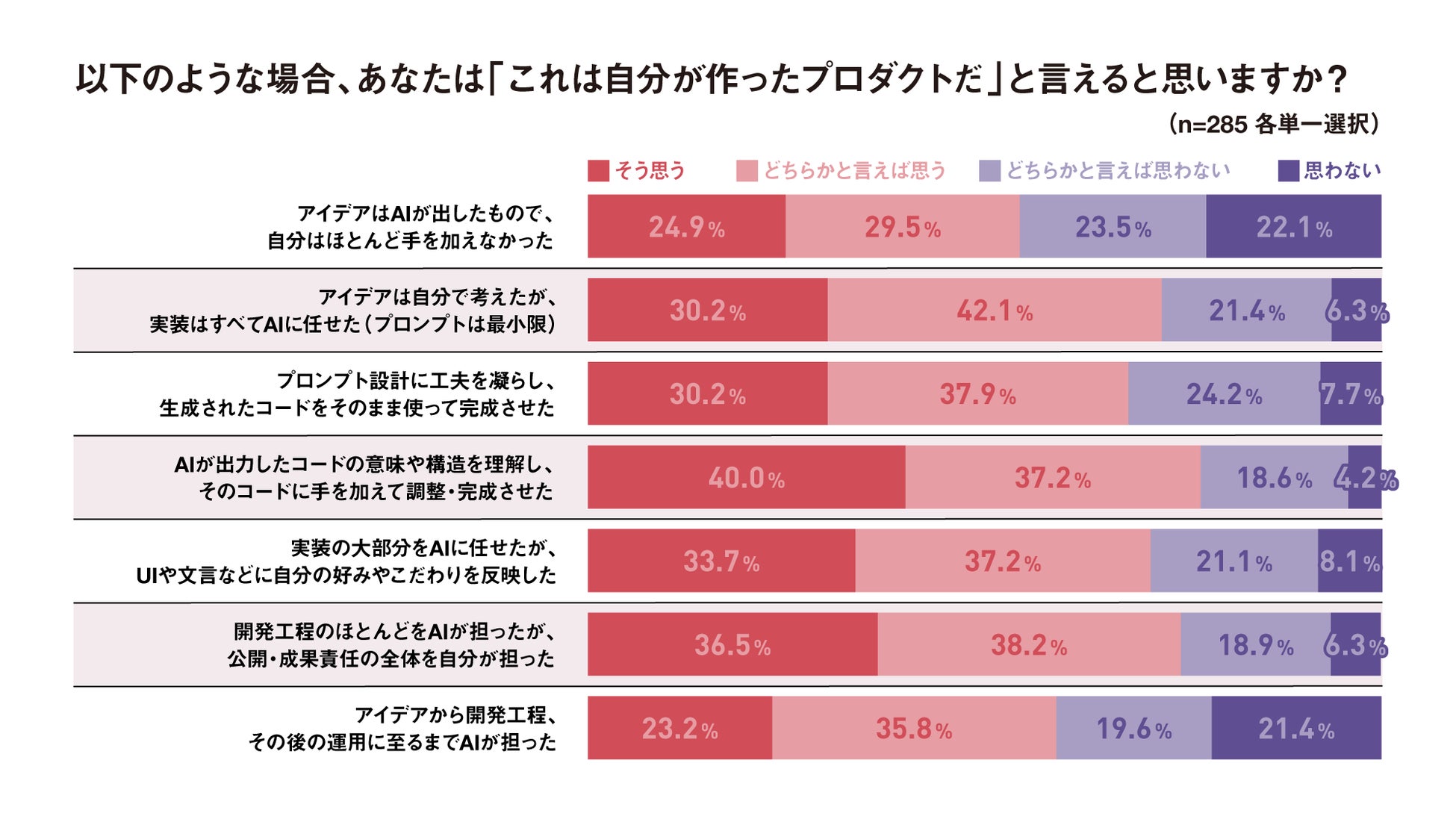

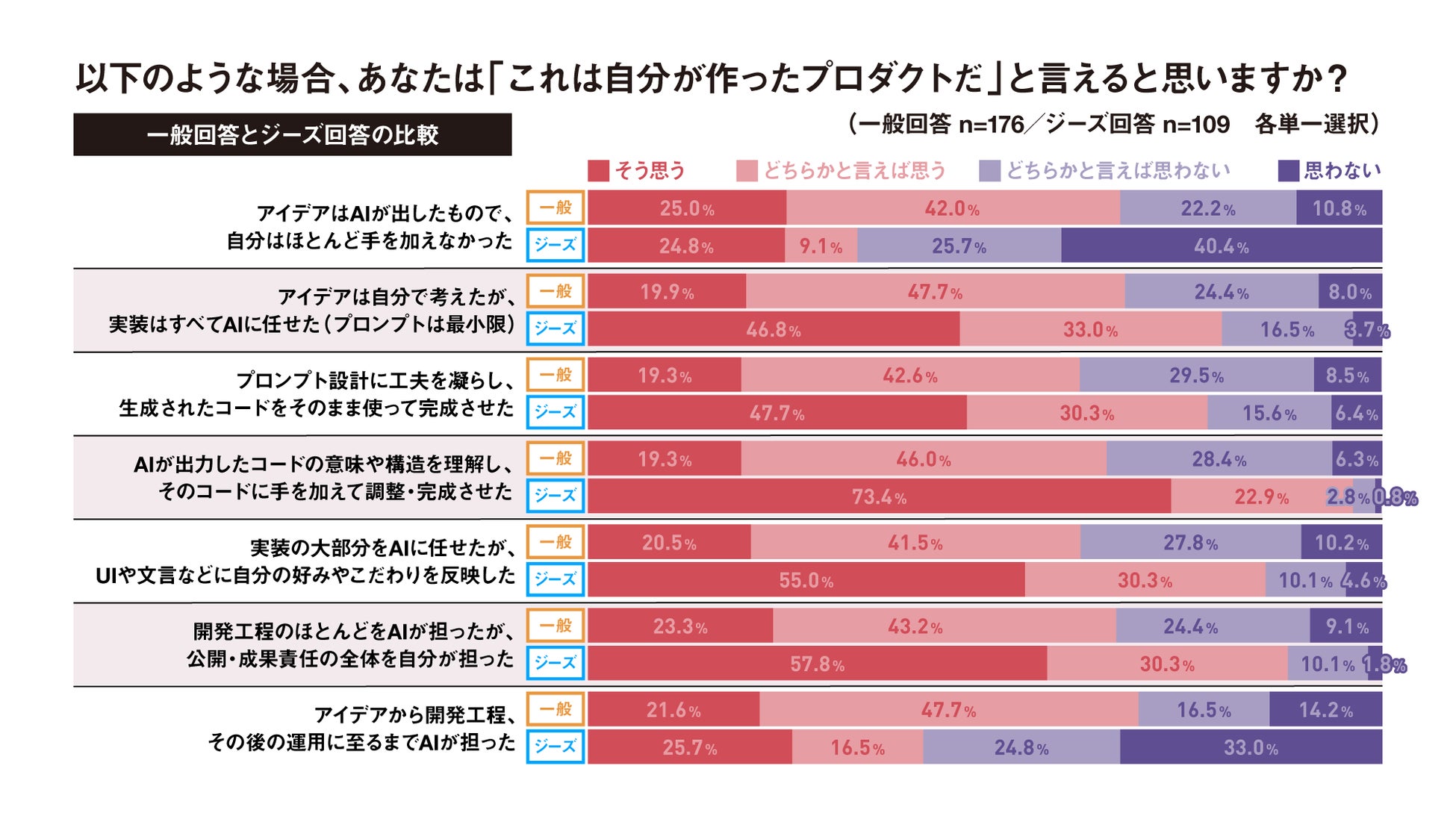

Q.以下のような場合、あなたは「これは自分が作ったプロダクトだ」と言えると思いますか?各項目について、あなたの感覚に近いものを選んでください。(n=285 各シーンに対して単一回答)

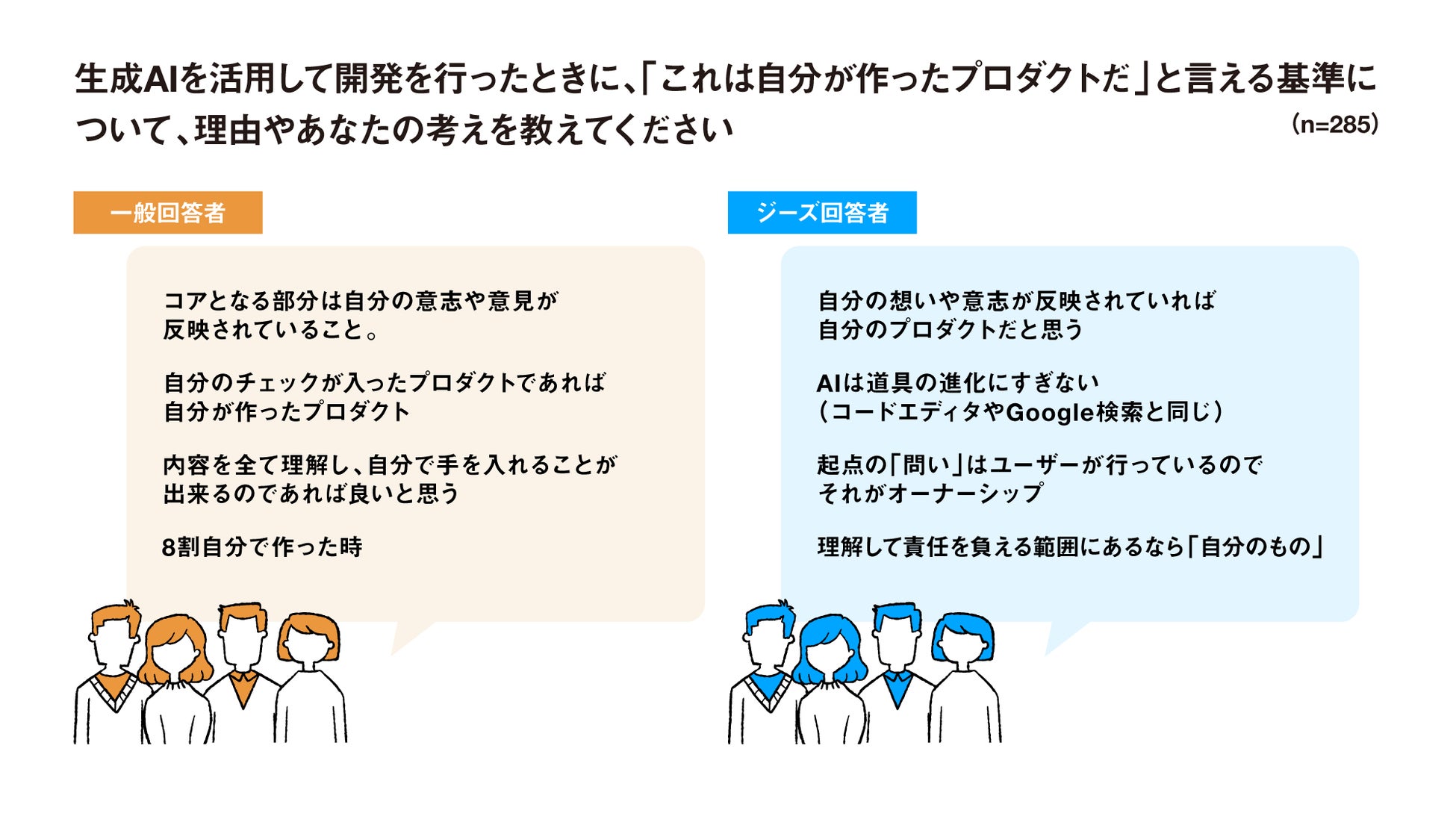

Q.選択した「これは自分が作ったプロダクトだ」と言える基準について、理由やあなたの考えを教えてください(n=285 フリー記述回答)

生成AIを活用した開発シーンそれぞれに対して、「この場合は”自分が作ったプロダクト”と言えるか」を尋ねたところ、肯定意見(そう思う、どちらかと言えば思う)の傾向が一番強かったのが「AIが出力したコードを理解し、修正して完成させた場合」で77.2%でした。生成AIの出力を自分自身が理解できていることが、プロダクトオーナーシップを支える大きな要因になっていることが示唆されました。

一方、「アイデアはAIが出したもので、自分はほとんど手を加えなかった」「アイデアから開発工程、その後の運用に至るまでAIが担った」と、アイデアが自分起因ではないシーンには、否定回答(思わない、どちらかと言えば思わない)が増加傾向にあることが分かりました。

このことから、生成AIを活用したプロダクト開発において、プロダクトオーナーシップの軸は「AIが出力したものを理解し、説明ができるか」「アイデアは自分起因であるか」が重要視されていると言えます。

一般回答とジーズ回答を比較すると、上述したプロダクトオーナーシップの軸(「AIが出力したものを理解し、説明ができるか」「アイデアは自分起因であるか」)の傾向は、ジーズ回答の方に色濃くでていることが分かります。

一般回答者は「8割自分で作る」「自分でコードを書いた」など、どの程度手を動かしたかという“関与度”を基準にしている声が多く見られました。

一方でジーズ回答者は「AIをどれだけ使っても、自分の想いや意志が反映されていれば」「自分の考えや判断をもとに開発を進めているか」といった、“意思や思想が反映されているか”という質的な基準を重視する傾向が際立っています。

この差分から、一般層は「手を動かした量」、ジーズ層は「Why me?(なぜ自分がやるのか)に基づいた意志の反映」がプロダクトオーナーシップであると考える、文化的背景が浮かび上がりました。

■「自分のプロダクトだと言いづらい」基準は“理解できないコード”が最多(45.3%)

―一般層は“関与量”、ジーズ層は“理解と意思”がポイントに

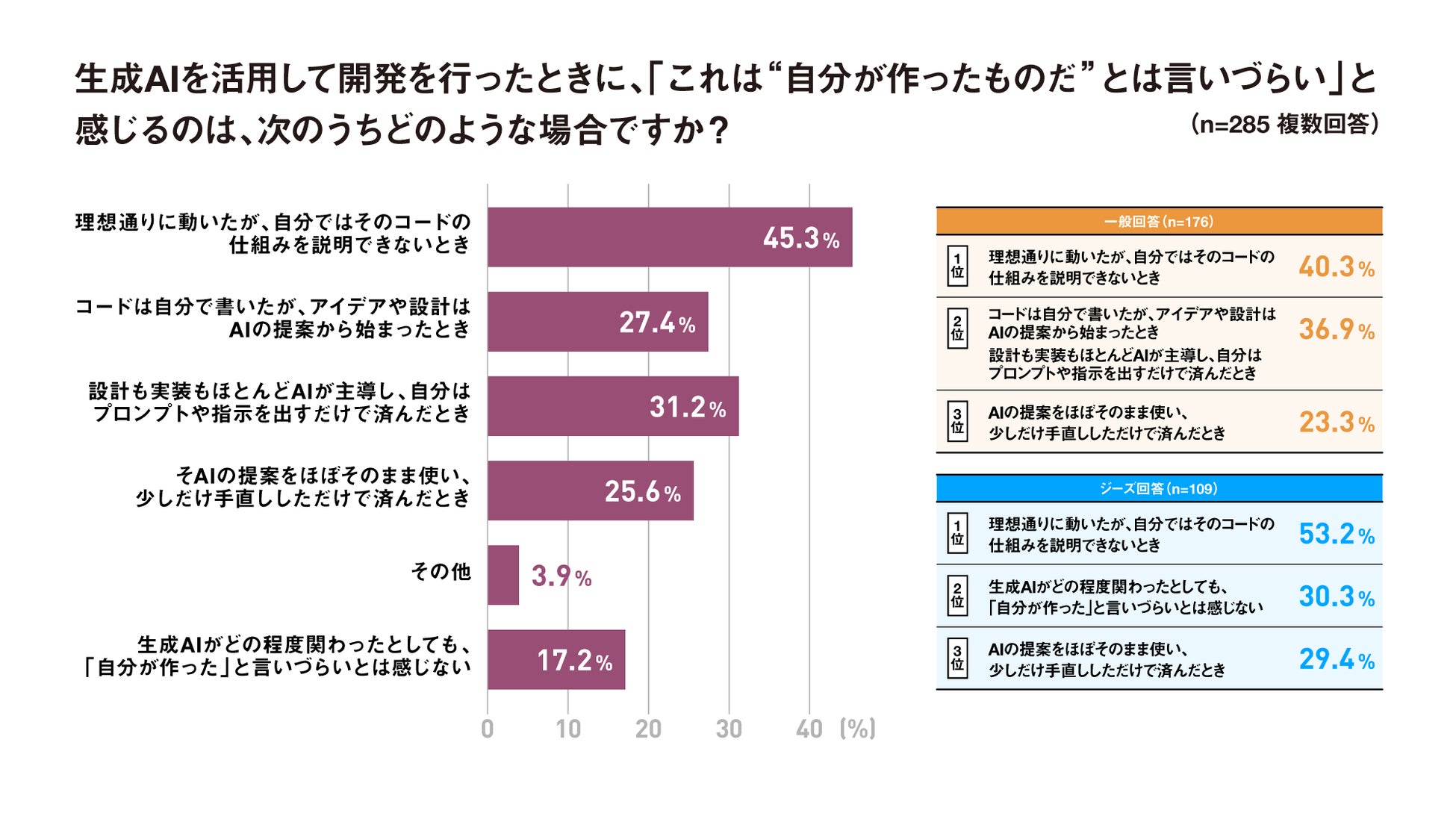

Q. 生成AIを活用して開発を行ったときに、「これは“自分が作ったものだ”とは言いづらい」と感じるのは、次のうちどのような場合ですか?(n=285複数回答)

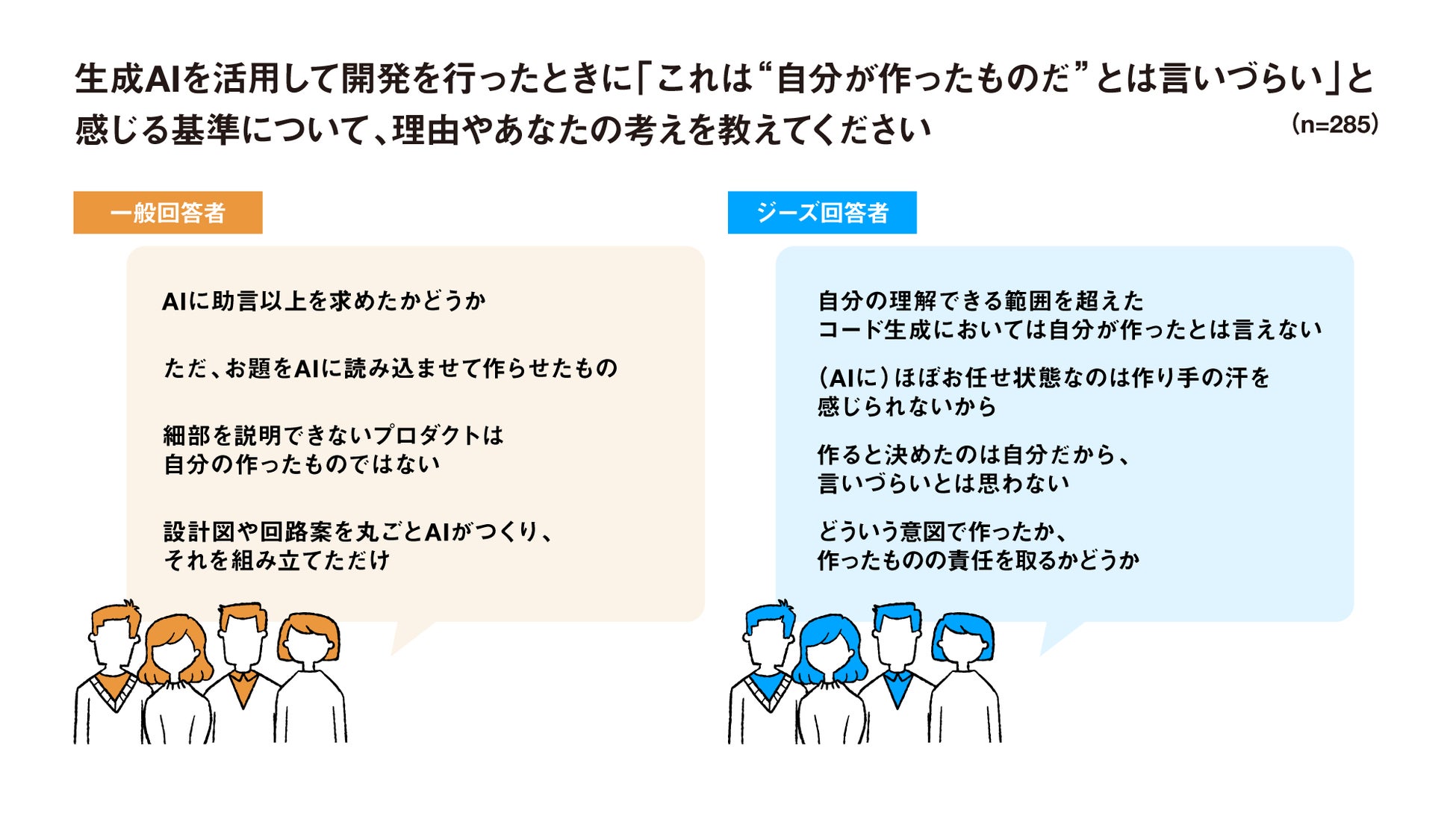

Q. 「これは“自分が作ったものだ”とは言いづらい」と感じる基準について、理由やあなたの考えを教えてください(n=285 フリー記述回答)

生成AIを活用したプロダクト開発において、「どのような場合に『自分が作ったプロダクトだ』と言いづらいか」を尋ねたところ、最も多かったのは「理想通りに動いたが、自分ではそのコードの仕組みを説明できないとき」で、全体の45.3%を占めました。

これは前項で示された「コードの意味や構造を理解できることがプロダクトオーナーシップを支える」という傾向と強く相関しています。すなわち、仕組みを説明できないコードは、成果として成立していても“自分の作ったプロダクトだ”と胸を張るには不十分だと感じる人が多いことが分かりました。

また、2位以降については、一般回答とジーズ回答で差が出る結果に。一般回答者では2位以下に「コードは自分で書いたが、アイデアや設計はAI主導だったとき」や「設計も実装もほとんどAIに任せ、自分は指示を出すだけで済んだとき」が挙がりました。つまり、“関与の量”や“AI依存の度合い”を基準に判断している傾向が見られます。

一方、ジーズ回答者では2位に「生成AIがどの程度関わったとしても、『自分が作った』と言いづらいとは感じない」が入りました。この回答をした方のフリーコメントでは「AIをツールと捉え、自分の意思と責任のもとに作られたものは自分のプロダクトである」という傾向が共通して強く示され、AIの関与度よりも、「自分が意思を持ち起点となっているかどうか」を重視していることが特徴的です。

これらの結果から、AI時代におけるプロダクトオーナーシップは、「どこまで理解し、責任を担えるか」「その起点が自分であるか」が新たな境界線になりつつあると言えます。

■AI駆動開発時代に残るエンジニア力は「要件定義・設計・責任感」

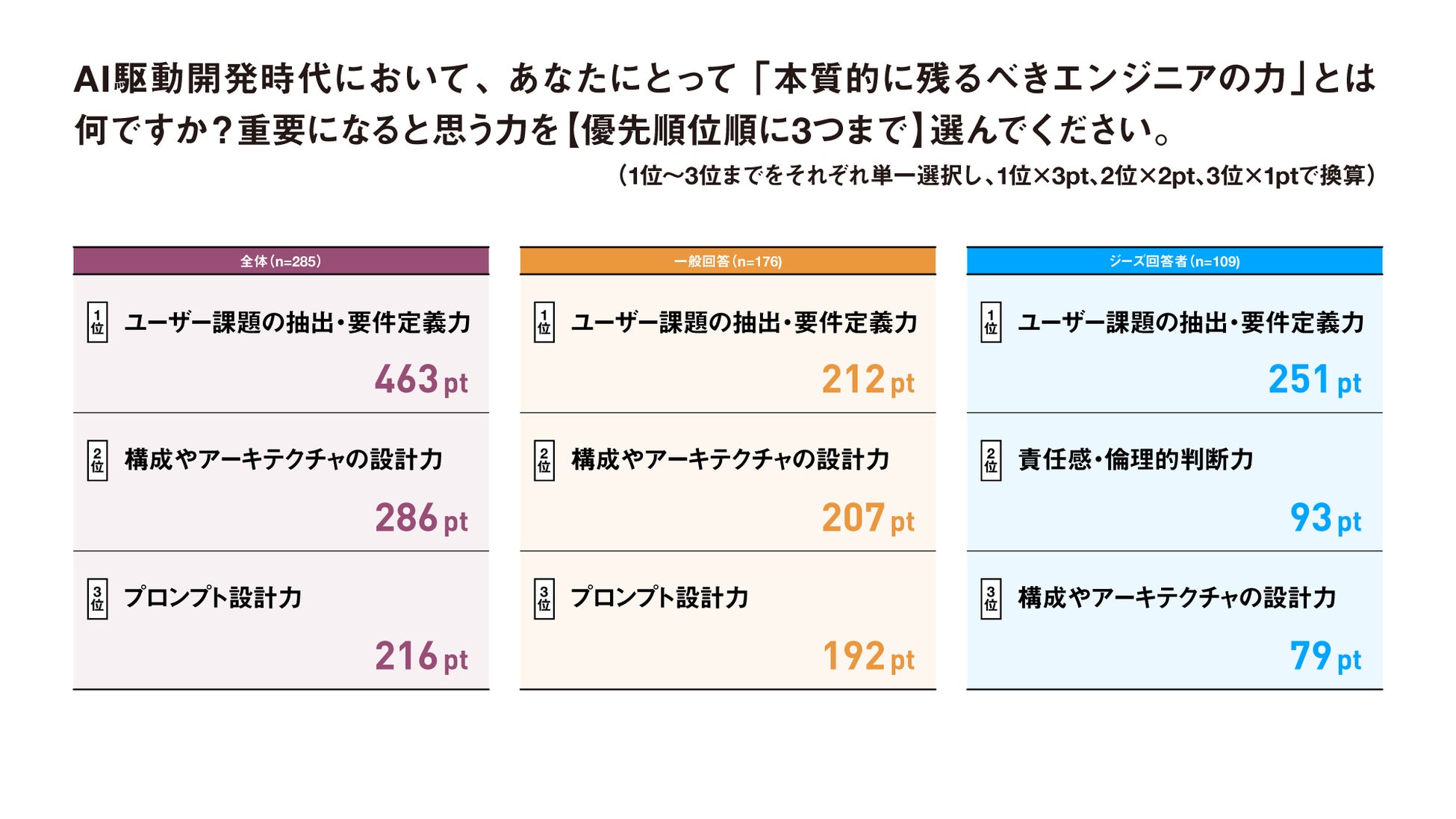

Q. AI駆動開発時代において、 あなたにとって 「本質的に残るべきエンジニアの力」とは何ですか?重要になると思う力を【優先順位順に3つまで】選んでください。(n=285 選択肢に対して1~3位を単一選択し、1位×3pt、2位×2pt、3位×1ptで換算)

AI駆動開発の時代において「本質的に残るべきエンジニアの力は何か」を尋ねたところ、最も多く選ばれたのは「ユーザー課題の抽出・要件定義力」(463pt)でした。次いで「構成やアーキテクチャ設計力」(286pt)が挙がり、AIにコードを任せられる領域が広がるなかでも、「何をつくるか」「どのように設計するか」という上流工程にこそ人間の役割が残ることが示唆されました。

自由回答でも、

・「AIに任せられる領域は広がるが、何を作るべきかを決めるのは人間」

・「作ったものに責任を持つ覚悟こそエンジニアの本質」

といった声が多く寄せられ、「意思決定」と「プロダクトに対する責任感」が、これからのエンジニア力の核であることが強調されていました。

また、一般回答と比較すると、ジーズ回答者は「責任感・倫理的判断力」を重視する傾向が多く見られました。これは、ジーズの学びの根幹に根付く「Why me?」――なぜ自分がこのプロダクトをつくるのか、という問いを繰り返す姿勢が影響していると考えられます。

単に技術を磨くだけでなく、「自分が起点である理由」や「社会に対してどう責任を果たすか」を常に問い続ける姿勢が、AI時代においても揺るがないエンジニア力として反映されていると言えるでしょう。

■調査を終えて

今回の調査で見えてきたのは、「AIがあれば誰でもプロダクトを作れる」という幻想と、「これは自分が作った」と胸を張るために本当に必要な条件とのギャップです。

仕組みを理解できなければ、それはAIの成果物にすぎません。意志を持たずに丸投げしてしまえば、そこに“自分”は存在しないのです。

ジーズは、AIを「何でも作ってくれる魔法」だとは捉えていません。AIは人間の意志を形にする“道具”にすぎません。だからこそ、AIを使いこなすにはコードを理解する力が必要であり、そして「なぜ自分がこのプロダクトをつくるのか」という揺るがない目的意識が不可欠です。

AI時代においては、意志と責任を持ち、AIを自分の手足として動かせる人だけが、本当に“自分のプロダクト”を生み出し、セカイをこわし、つくりあげていく存在となります。

ジーズは、そうした本気で「自分のつくりたいセカイ」に挑む人を、これからも応援していきます。

【G’s(ジーズ)について】

(旧G’s ACADEMY)

テクノロジーを乗りこなし、自らの手で創る。

自らの行動で人を動かし、セカイを変える。

そんな、セカイをあきらめないGEEKたちが「学び、つながり、動き出せる場所」を自らの手でつくり続ける、社会人のための教育機関です。

卒業生の約80%が起業またはベンチャー就職を志望し、これまでに116社のスタートアップが誕生、資金調達総額は161億円を突破しています(2025年10月現在)。

また、多くの起業志望者に対応すべく、最大500万円までの投資が可能なインキュベート機関「D ROCKETS」を設立。起業家とエンジニアの化学反応を引き起こし「セカイを変えるようなサービスを日本から生み出すこと」に貢献しています。

なお、運営母体であるデジタルハリウッド大学では、大学発ベンチャーの設立数が全国13位(令和5年度大学発ベンチャー調査(経済産業省)より)となっており、多数の起業家を輩出しています。