株式会社 明日香

明日香「出生率発表に伴う保育レポート」を発表!保育業界×保険業界の連携商品に、未就学児を育てる働く親の7割以上が「利用意向」

子どもと未来、そしてすべての人がConnect(繋がり、結びつき)する保育研究プロジェクト「子ねくとラボ(https://konnect-labo.jp/)」を運営する株式会社明日香(本社:東京都文京区、代表取締役:萩野 吉俗、https://www.g-asuka.co.jp/index.htm)は、「出生率発表に伴う保育レポート」を公開いたしましたので、お知らせいたします。

◾️はじめに

2024年の合計特殊出生率1.15(※1)は、日本の少子化が新たな局面に入ったことを示しています。この歴史的低水準は、従来の保育事業モデルでは対応不可能な構造的変化をもたらしており、業界の存続そのものが危機に瀕しているのではないでしょうか。保育業界は従来の「保育」の枠組みを超え、保険業界や教育業界との戦略的アライアンスによる「総合的子育て支援プラットフォーム」への転換が急務です。この変革は単なる事業戦略ではなく、少子化社会における社会インフラの再構築という使命を担っています。本レポートでは、保育業界を取り巻く社会変化や業界が目指すべき道筋など、掘り下げていきます。

◾️本レポートの主要な発見ポイント

・出生数68万6061人(前年比4万7000人減)により、保育需要の絶対数が急激に減少

・従来の月極保育施設中心のモデルでは事業継続が困難

・他業界(保険、教育)では既に社会変化に対応した事業転換が進行中

・保育業界単体での解決は不可能、「連合軍」による業界横断的アプローチが必須

◾️第1章 危機の深刻化:出生率1.15が示す保育業界への直接的インパクト

1.1 歴史的低水準の出生率が示す現実

2024年の出生率68万6061人という数字は、日本の少子化が新たな局面に入ったことを明確に示しています。前年比4万7000人減、率にして7.0%の減少幅は単年度の変動を超えた構造的変化を示しており、保育業界にとって事業の根幹に関わる深刻な問題となっています。また、合計特殊出生率1.15という数値は、人口維持に必要とされる2.07を大幅に下回るだけでなく、これまでの最低記録をさらに更新する歴史的な低水準です。

そして、特に注目すべきは東京都の出生率0.96です。全国最低であるこの数値は、日本最大の人口を抱える首都圏において、極めて深刻な少子化が進行していることを示しています。未婚者や若年層の転入率が他地域より大きい背景などもありますが、保育需要が最も集中する地域での出生率低下は、業界全体への影響を一層深刻なものにしています。

また、婚姻件数48万5063組という数値も見逃せません。過去10年間で15万組もの減少を表しています。日本特有の婚姻と出生の強い相関関係を考慮すると、この婚姻数減少は将来の出生数にさらなる 警告をかけることになるでしょう。

1.2 保育事業者が実感する「待ったなし」の現実

保育事業者が直面している危機感は、統計数字以上に切実なものです。出生数の減少は、2〜3年後には保育需要として直接的に現れます。他の業界と異なり、保育業界は人口動態の変化をダイレクト且つ継続的に受け続ける構造にあります。月極保育施設の定員充足率低下は既に始まっており、事業者は今日、明日の経営に直結する生々しい現実として日々この変化を実感しています。

また、国立社会保障・人口問題研究所の2039年予測が「15年前倒し」で現実化しているという認識は、保育業界関係者にとっても大きな衝撃です。これまでの事業計画や投資回収計画の前提が根本的に覆されており、従来の経営手法では対応できない状況に直面しています。人口減少は「止まらない」現実であり、個別事業者の努力だけでは解決できない構造的な課題となっています。この認識は、業界全体での抜本的な変革の必要性を浮き彫りにしています。

◾️第2章 従来モデルの構造的限界

2.1 月極保育中心モデルの行き詰まり

保育業界の従来の事業モデルは、出生率1.15という現実の前に根本的な見直しを迫られています。定員ベースの収益構造は、出生数減少に対して極めて脆弱な構造です。月極保育施設の収益は基本的に定員数と稼働率に依存するため、出生数の減少は直接的に収益減少につながります。この構造では、需要の絶対数が継続的に減少する環境下において、持続的な事業運営が困難になります。

また、画一的なサービス提供では、多様化する利用者ニーズに対応することができません。共働き世帯の働き方の多様化、子育てに対する価値観の変化、地域特性の違いなど、個別のニーズに対応できない従来型のサービスでは、限られた需要を獲得することさえ困難になっています。

地域密着型の運営も、商圏人口の減少により大きな制約を受けています。特に地方部では、出生数の減少と人口流出が重なり、従来の事業モデルでは事業継続そのものが困難な状況に陥っています。

◾️第3章 他業界に見る社会変化適応の成功事例

3.1 損保ジャパン:社会課題の商品化による新市場創造

損保ジャパンが2025年4月に発表(※2)した不登校児童・生徒向け保険商品の開発は、保育・教育業界にとって極めて重要な示唆を提供しています。

この取り組みの革新性は、従来の保険概念を大幅に拡張し、社会課題そのものを商品化した点にあります。不登校という教育分野の課題を保険商品として具現化することで、従来は公的支援や個人の負担に委ねられていた問題に対して、民間の創意工夫による解決策を提示しました。

また、この商品開発は潜在的なニーズの可視化という重要な機能も果たしています。不登校という社会問題を保険商品として設計することで、これまで数値化や定量化が困難だった社会的コストを明確化し、市場メカニズムによる解決の可能性を示しました。

さらに注目すべきは、教育・福祉分野との連携による新市場創造への道筋を示した点です。保険業界が従来の枠組みを超えて他業界との連携を進めることで、単独では実現できない包括的なソリューションの提供が可能になっています。

保育業界への応用可能性

この先進事例を踏まえると、保育業界においても以下のような連携の可能性が考えられます。子育て支援総合保険の共同開発では、保育利用中の様々なリスクをカバーする包括的な保険商品の創造が可能です。保育中の事故や疾病への対応だけでなく、育児休業期間の所得保障や子どもの教育費積立機能を統合した商品設計により、子育て世帯の経済的不安を軽減できます。

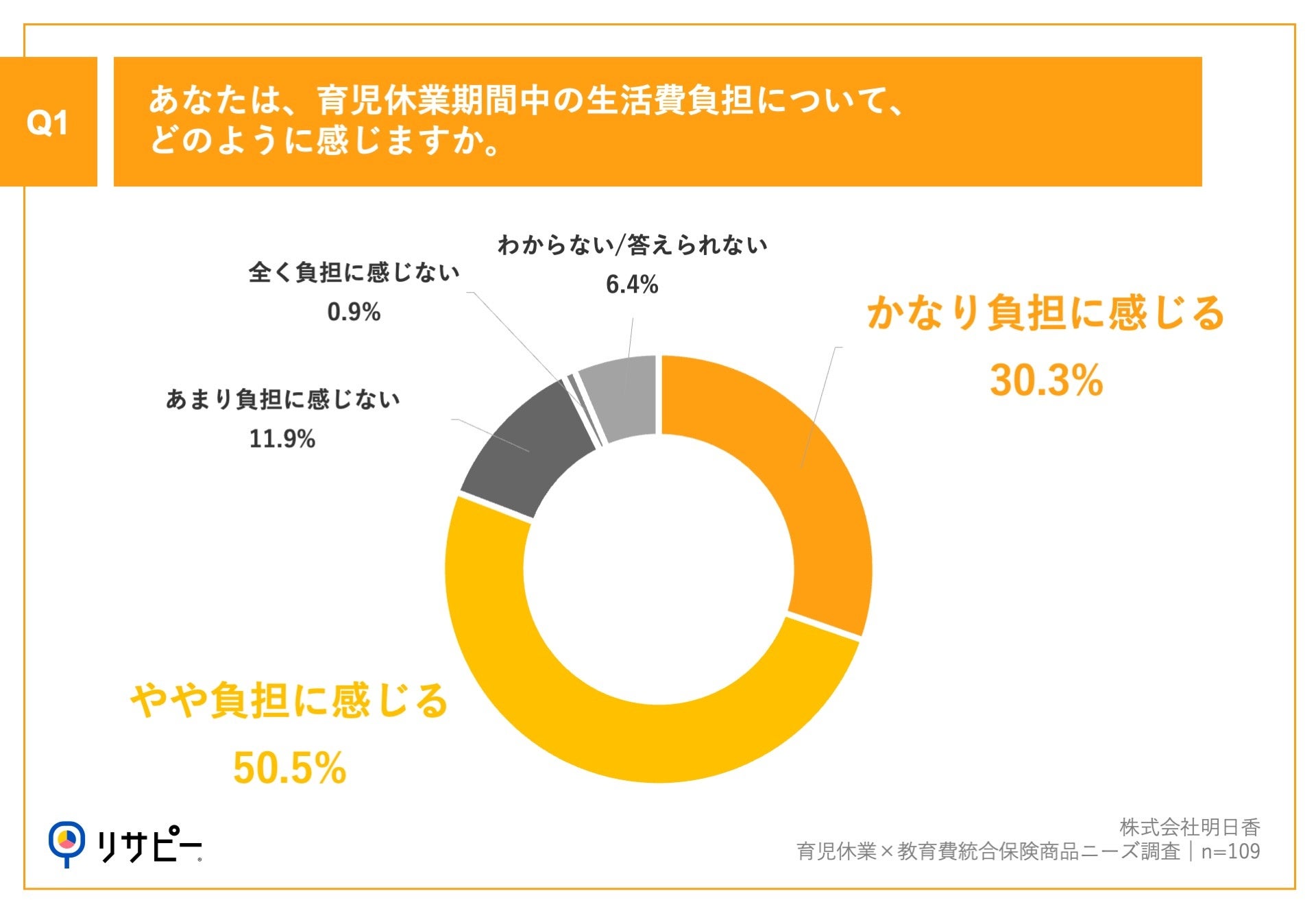

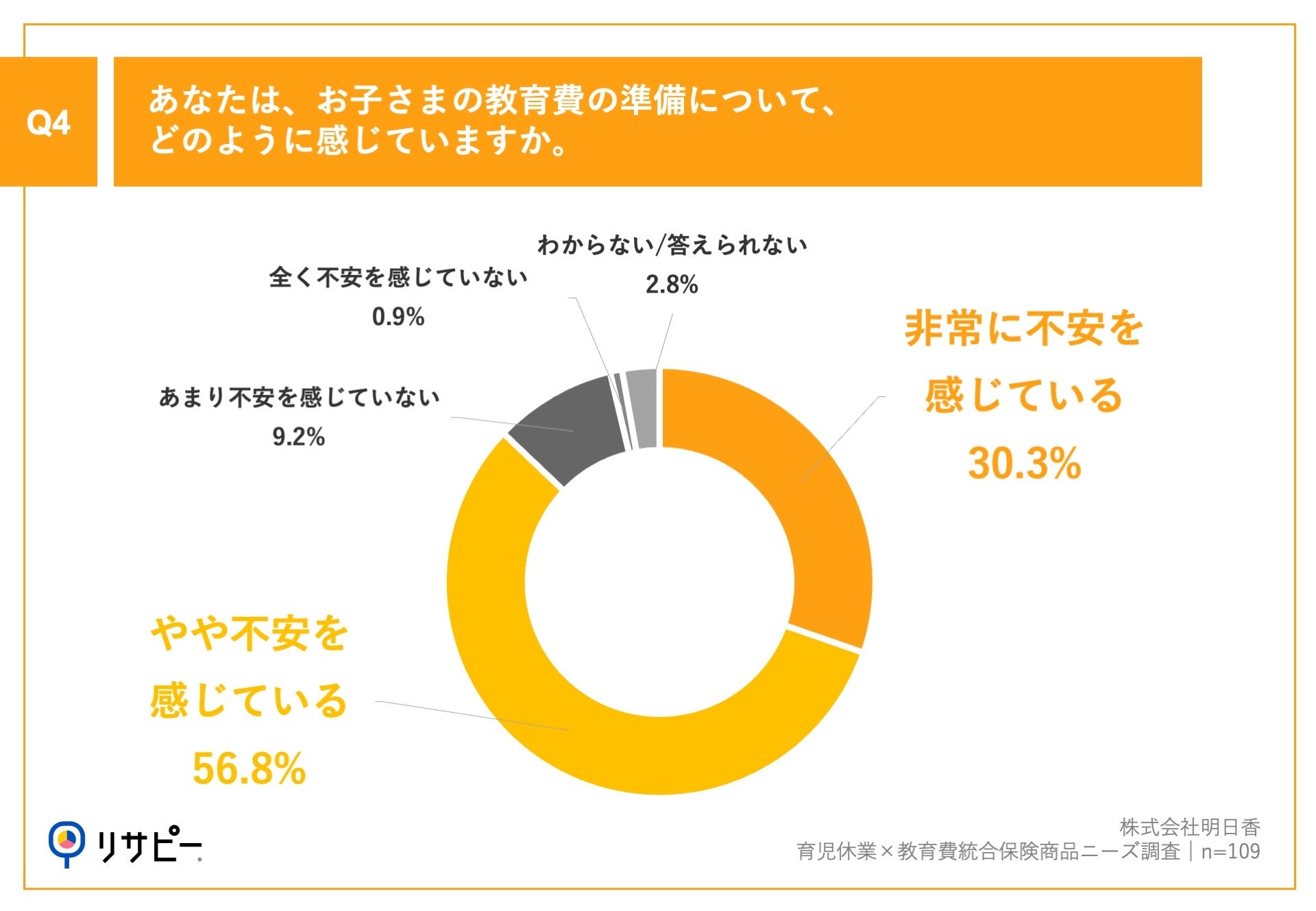

実際に、小学校就学前の子どもがいる働いている親を対象にした調査(※3)では、8割以上の親が、育児休業期間中の生活費が「不安」。約9割が、子どもの教育費の準備が「不安」と回答しています。

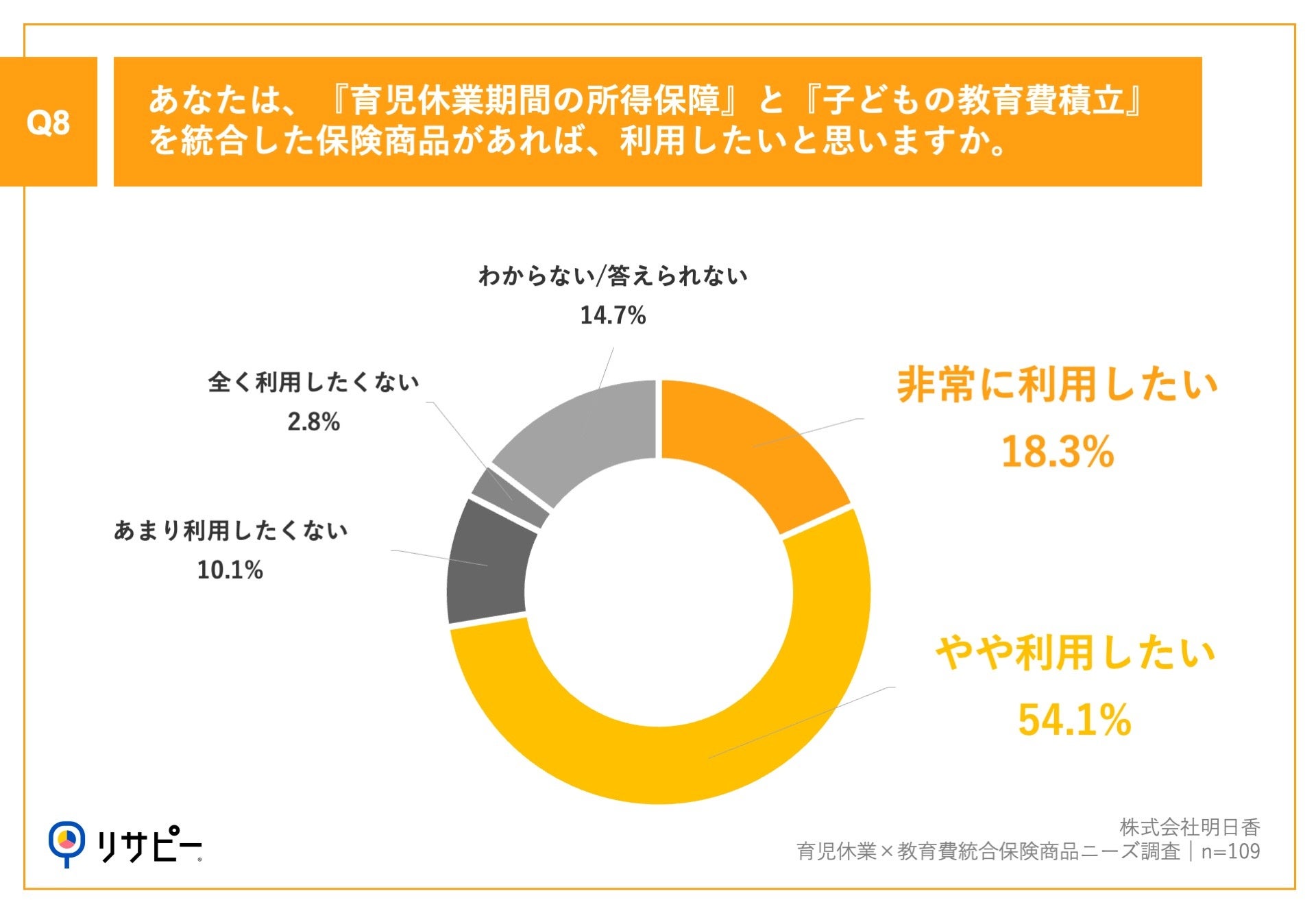

また、「育児休業期間の所得保障」と「子どもの教育費積立」を統合した保険商品についても、7割以上が利用意向を示しました。「子どもの教育費を計画的に準備できる」(57.0%)「一つの商品で複数の不安を解消できる」(45.6%)などがその魅力として挙げられています。

保育事業者向けの経営安定化保険も重要な連携領域です。定員充足率の低下に対する収益保障や、施設運営に関わる包括的なリスクカバー、さらには事業転換や多角化への投資を支援する保険商品により、事業者の経営安定化と積極的な変革を同時に支援できる可能性が考えられます。

3.2 武庫川女子大学:先手を打つ変革の重要性

また、武庫川女子大学の2027年共学化決定(※4)は、「経営が順調な時期の戦略的転換」の重要性を明確に示した事例です。

この決定の戦略的意味は、18歳人口減少という構造的変化への先手対応にあります。現在の経営状況が安定している段階で、将来の環境変化を見据えた抜本的な構造改革に踏み切ったことは、危機が顕在化してからでは手遅れになるという経営判断を反映しています。

「多様性の時代に適した」という判断も注目に値します。社会価値観の変化に対応した戦略的適応として、従来の女子大学というアイデンティティを維持しながらも、時代の要請に応える柔軟性を示しました。

学生数9,635人という大規模女子大学の決断であることも重要です。規模の優位性を持ちながらも、将来への不安を理由とした変革ではなく、より良い教育環境の実現を目指した積極的な変革として位置づけられています。

3.4 業界横断的変革の必然性

これらの事例に共通する変革の特徴は、いずれも従来の業界の枠組みを超えた戦略的思考に基づいている点です。

損保ジャパンは保険の概念を拡張し社会課題解決型商品を開発、武庫川女子大学は女子大学の枠を超えた共学化転換により、人口減少時代への先手対応を実現と、それぞれが従来の事業領域の制約を突破しています。

これらの変革に共通するのは、問題が顕在化する前に先手を打った構造改革であり、変化を脅威ではなく新たな機会として捉える積極的な姿勢です。保育業界においても、こうした業界横断的な発想と他業種との戦略的連携が、出生率1.15時代に実践すべき戦略的指針ではないでしょうか。

◾️第4章 婚姻・出産を取り巻く構造的課題の分析

4.1 婚姻数減少が出生数に与える決定的影響

日本特有の婚姻・出生の強い相関関係

日本の少子化問題を理解する上で極めて重要なのは、「婚姻数を増やさない限りは子どもは生まれない」という構造的特徴です。欧米諸国と比較して、日本の婚姻外出生率は約2%と極端に低く、これは出生数の減少が婚姻数の減少と直接的に連動していることを意味しています。

2024年の婚姻件数48万5063組は、過去10年間で15万組も減少しており、この数値は将来の出生数に直接的な影響を与える可能性が高いと言えます。この婚姻数減少の背景には、経済的不安定、価値観の多様化、出会いの機会の減少など、複層的な要因が存在しています。

結婚相談所業界に見る婚活支援の限界

結婚相談所業界の現状は、この構造的課題の深刻さを浮き彫りにしています。需要は一定程度存在するものの、実際のマッチング成立率は決して高くはありません。この背景には、「双方の要求レベルが高い」という現実や、「折り合いをつける」ことの困難さがあります。

特に問題となっているのは、恋愛結婚からスペック重視の結婚相談への移行過程で生じる機械的なマッチングの限界です。マッチングの高年齢化に伴い、相互の条件がより厳格になり、結果として成婚に至るケースが減少しています。この状況は、単に結婚相談所のサービス改善だけでは解決できない、より根本的な社会構造の変化を示しています。

4.2 結婚相談所のビジネスモデル分析

料金体系の現実

また、結婚相談所業界の料金体系は、利用者にとって決して軽い負担ではありません。業界平均をみると、入会金が3〜30万円、月額支援料が5,000円〜2万円、成婚料が5〜30万円と大きな幅があります。このため、1年で成婚できた場合でも、合計支出は30〜60万円に達するケースが多く、若年層や経済的に不安定な層にとって大きな参入障壁となっているのではないでしょうか。

さらに深刻なのは、1年以内に成婚しない場合の費用負担の増大です。結婚相談所の利用が長期化すれば、その分だけ経済的負担は累積的に増加し、結果として経済的な理由で活動を断念せざるを得ないケースも発生しています。

B2C中心モデルの限界

現在の結婚相談所業界は、基本的に個人の経済負担に依存したB2Cビジネスモデルを中心としています。この構造の問題は、サービスを最も必要とする層(経済的に不安定な若年層)が、経済的理由でサービスを利用できないという逆説的状況を生み出していることです。

成果報酬型の収益構造は、一見合理的に見えますが、事業者にとってはリスクが高く、安定的な事業運営を困難にしています。高年齢化に伴う成婚率の低下は、この問題をさらに深刻化させており、業界全体の持続可能性に疑問を投げかけています。

保育業界との連携可能性

この構造的課題を解決するためには、結婚相談所業界と保育業界の連携による包括的なライフサポートシステムの構築が有効ではないでしょうか。結婚前の婚活支援から、結婚後の子育て支援まで、一貫したサービス提供により、利用者の将来への安心感を高めることが期待できます。

具体的には、結婚相談所の会員に対する子育て支援サービスの事前体験や、保育サービス利用者への婚活支援の提供など、相互の顧客基盤を活用した新たな価値創造が可能です。また、企業の従業員福利厚生として、婚活支援から子育て支援までを包括的に提供することで、従来のB2C中心モデルから脱却し、より安定的な収益構造を築くことができます。

◾️第5章 出生率1.15時代を生き抜く保育業界の使命

2024年の出生率1.15という歴史的低水準は、保育業界にとって存続をかけた変革の必要性を突きつけています。

その打開策の一つが、他業界との戦略的アライアンスによる「総合的子育て支援プラットフォーム」への転換です。損保ジャパンの不登校保険や武庫川女子大学の共学化に見られるように、他業界では既に社会変化に対応した事業転換が進行しています。保育業界も「立ち行かなくなる前に」この変革に着手する必要があるでしょう。

この変革は単なる事業戦略を超えた意味を持っており、少子化社会における社会インフラの再構築という、より大きな社会的使命を担っています。保育業界が「連合」を組み、業界の枠を超えた協働によって新たな価値を創造することで、日本の子育て環境の根本的改善に貢献できるのではないでしょうか。

出生率1.15時代は危機であると同時に、新たな価値創造の機会でもあります。この機会を活かし、持続可能で社会に貢献する保育業界への転換を実現することが、今求められています。

|

参照 ※1|厚生労働省|令和6年(2024)人口動態統計月報年計(概数)の概況 ※2|損害保険ジャパン株式会社|不登校児童生徒の復学支援および学びの機会確保に向けた「復学支援見舞金補償保険」の販売開始 ※3|育児休業×教育費統合保険商品ニーズ調査 調査方法:IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー®︎」の企画によるインターネット調査 調査期間:2025年7月18日〜同年7月19日 有効回答:小学校就学前の子を持ち、現在働いている親109名 |

■「子ねくとラボ」について

「子ねくとラボ」は、「子ども+Nursery(保育)+Education(教育)・Entertainment(エンターテインメント)+Creation(創造)+Trend(トレンド)」の要素から構成された、子どもと未来、そしてすべての人がConnect(繋がり、結びつき)する保育研究プロジェクトです。子育てや保育に関する「調査レポート」や「ニュース/記事」、また「子ねくとラボ」が提供しているサービスについて発信しております。

事業名 :子ねくとラボ

事業責任者 :末廣 剛

サービス内容:・選ばれる園づくりコンサルティングサービス

・保育施設向け研修&巡回サービス

・保育専門実証実験 コーディネートサービス

・スタートアップ支援サービス

■会社概要

会社名 :株式会社 明日香

設立 :1994年8月30日

代表取締役:萩野 吉俗

所在地 :東京都文京区小石川5丁目2番2号 明日香ビル3F

事業内容 :■保育室の設置・運営(院内保育室、企業内保育室、認可保育所)

■地方自治体と連携した子育て支援事業

(児童館、放課後児童クラブ、子育て支援拠点、こども広場等の運営)

■保育に関わる人材の派遣・紹介

(保育士・幼稚園教諭・看護師・栄養士など)

■訪問型子育て支援

(ベビー・キッズシッターサービス、家事代行サービス、地方自治体の委託業務)

■保育施設向け研修・巡回支援

■新規保育事業の開発及びコンサルティング