株式会社JTB総合研究所

生成AIが日常や旅行の際に、どのように活用されているのか、アンケートとインタビュー調査を交え、まとめました。

・利用者の約8割が旅行の際に、旅先のグルメ情報収集やルート提案などで生成AIを活用

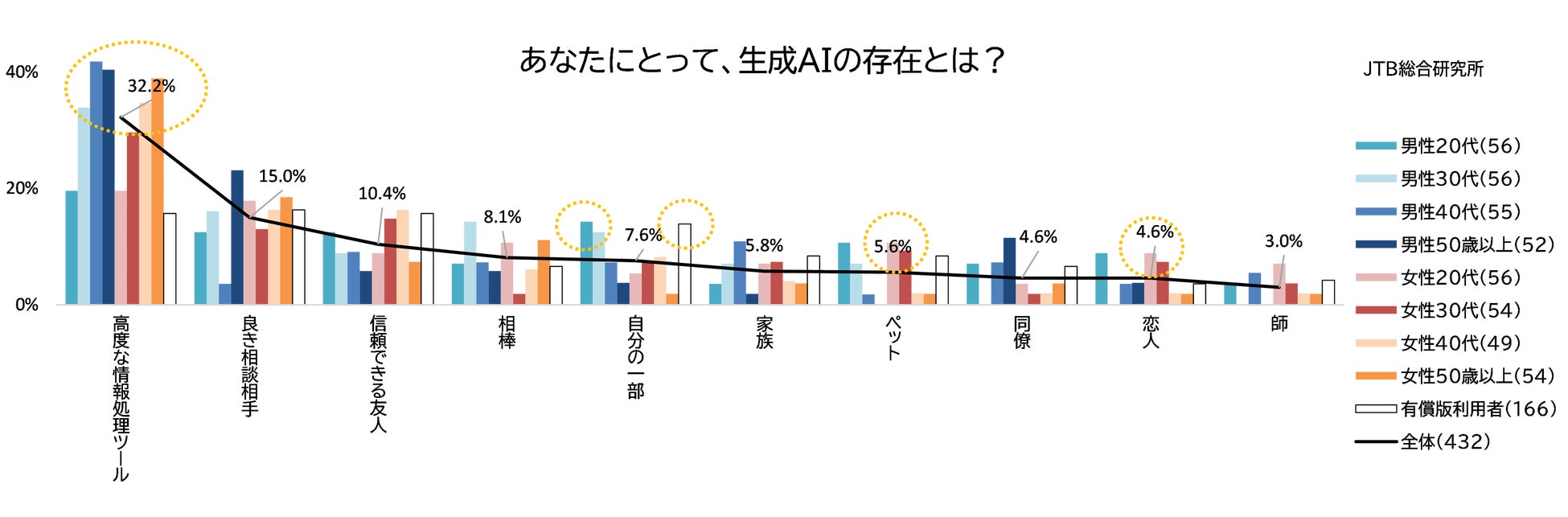

・生成AIの存在は、「高度な情報検索ツール」、「良き相談相手」、「信頼できる友人」

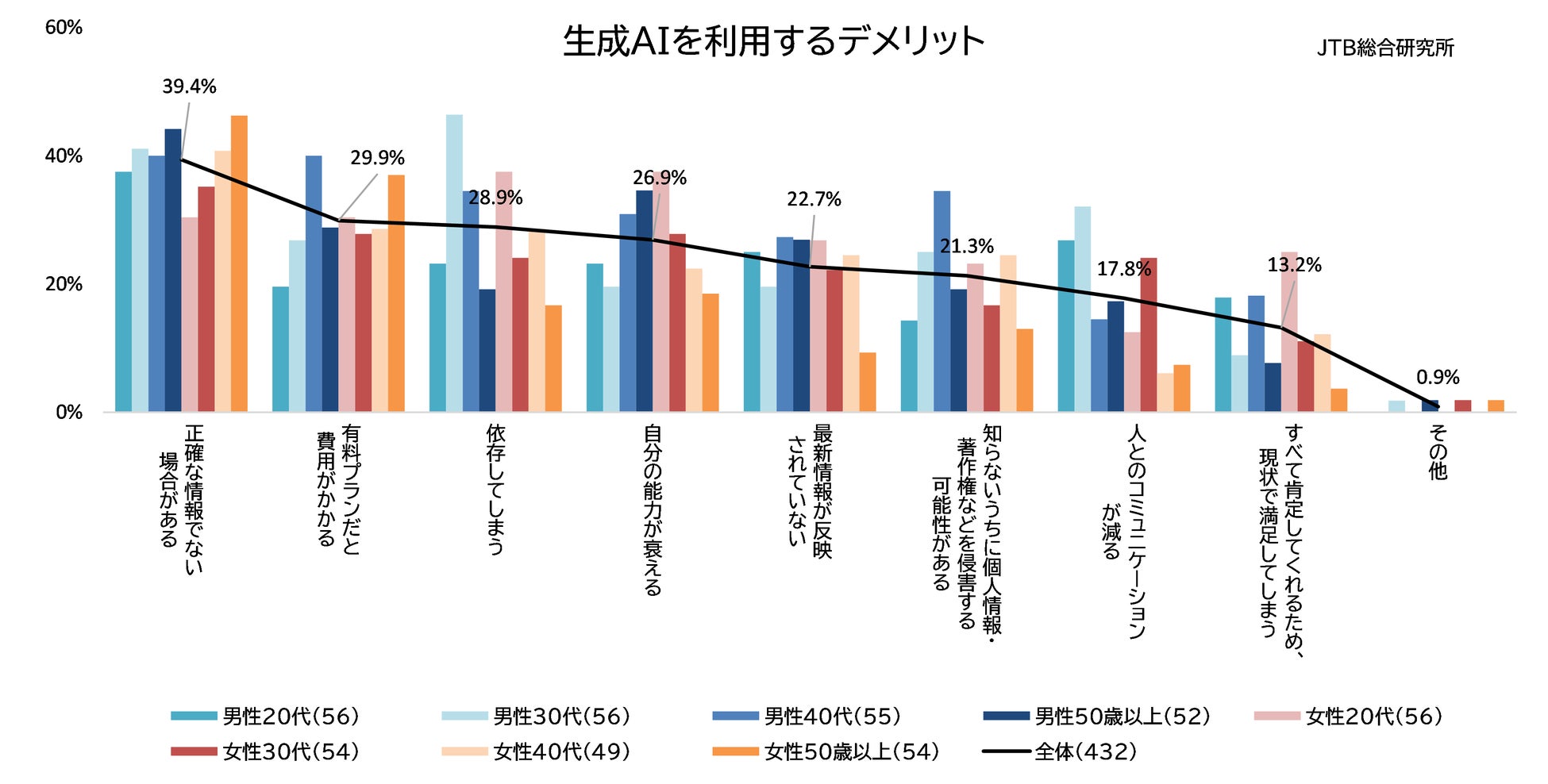

・利用上のデメリットは、「情報が正確でない場合がある」、「費用がかかる」、「依存してしまう」

株式会社JTB総合研究所(東京都品川区 代表取締役社長執行役員 風間 欣人)は、アンケート調査とインタビュー調査を交え、生成AIが日常や旅行の際に、どのように活用されているのか、「生成AIの利用と旅行についての調査」をまとめました。

(ウェブアンケート調査:過去1年以内に1回以上、泊りがけの観光旅行をした経験がある、かつ、生成AIを週に数回以上利用している人(432名)/ウェブインタビュー調査:日常的に生成AIを利用している人(29名)/調査時期:2025年7月16日~29 日)

【旅行に関する調査結果】

生成AI利用者の約8割が旅行先旅行に関し生成AIを活用。今後は、「旅行の行程作成・ルート提案」、「交通手段の検索や予約」、「旅行先のグルメ情報検索」、「観光スポットなどの解説」、「混雑状況の予測」などに利用したい

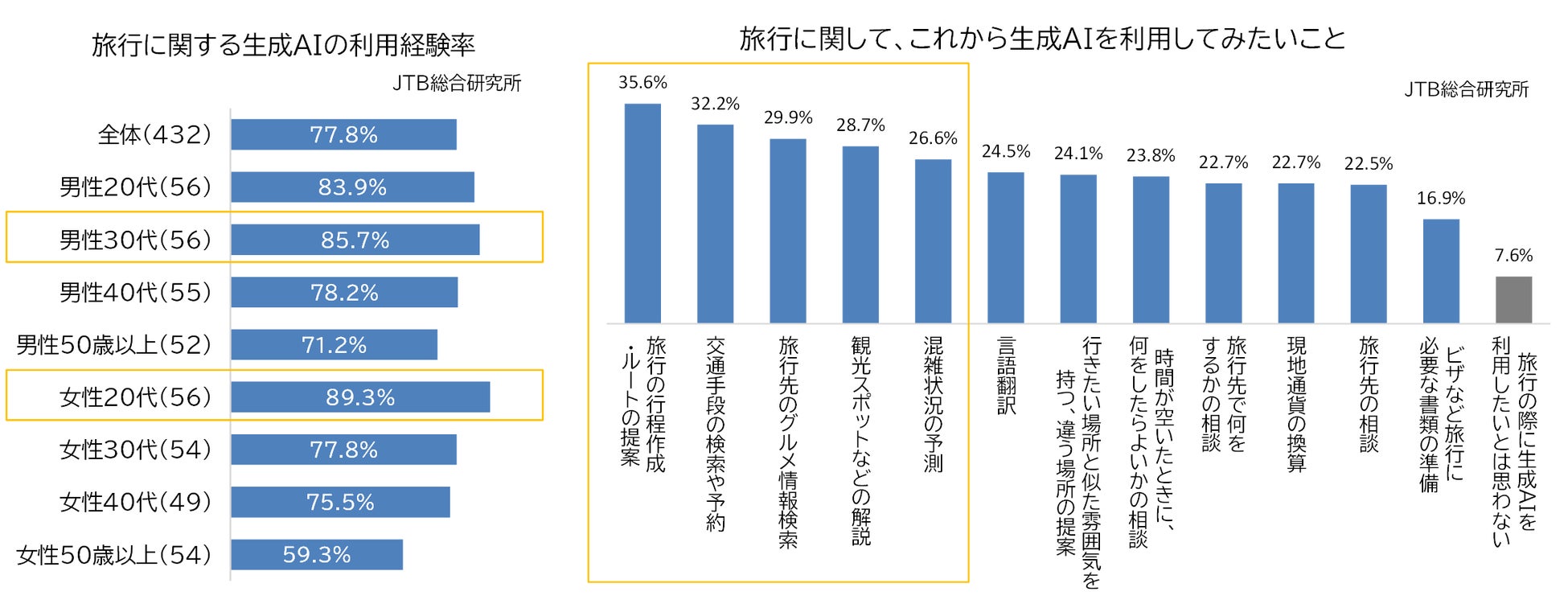

今回の調査では、生成AI利用者(週1回以上利用)の77.8%は、旅行に関連して生成AIを利用した経験があることが明らかとなりました。特に女性20代では89.3%、男性30代では85.7%と、若年層を中心に高い利用率が見られました。

また、旅行に際してこれから生成AIを利用してみたいことは、「旅行の行程作成やルート提案」、「交通手段の検索・予約」、「旅行先のグルメ情報検索」が上位となり、効率的な旅程の計画や現地情報のニーズが高いことが分かりました。

また、「観光スポットの解説」や「混雑状況の予測」など、リアルタイムで役立つ情報提供への期待も目立ちます。

旅行者の生成AI活用が拡大する一方で、生成AIの利用全体のデメリットとしては「正確な情報でない場合がある」が、最も多く挙げられました(P.4,5)。実際、生成AIは最新情報や現地事情の変化、細かなニュアンスに十分対応しきれないケースも想定されます。また、生成AIから得た情報をもとにトラブルが発生した場合、責任の所在が不明確で、結果的に旅行者自身が不利益を被ることにもなりかねません。旅行者が安心して旅を楽しむためには、正確かつ信頼できる情報の提供が不可欠です。こうした中で、観光事業者は、AIでは補えない「安心・安全」の担保や、信頼性の高い情報の選定と提供、万一のトラブル時には責任を持って対応できる体制がこれまで以上に重要な価値になるのではないでしょうか。

【生成AIの利用全般に関する調査結果】

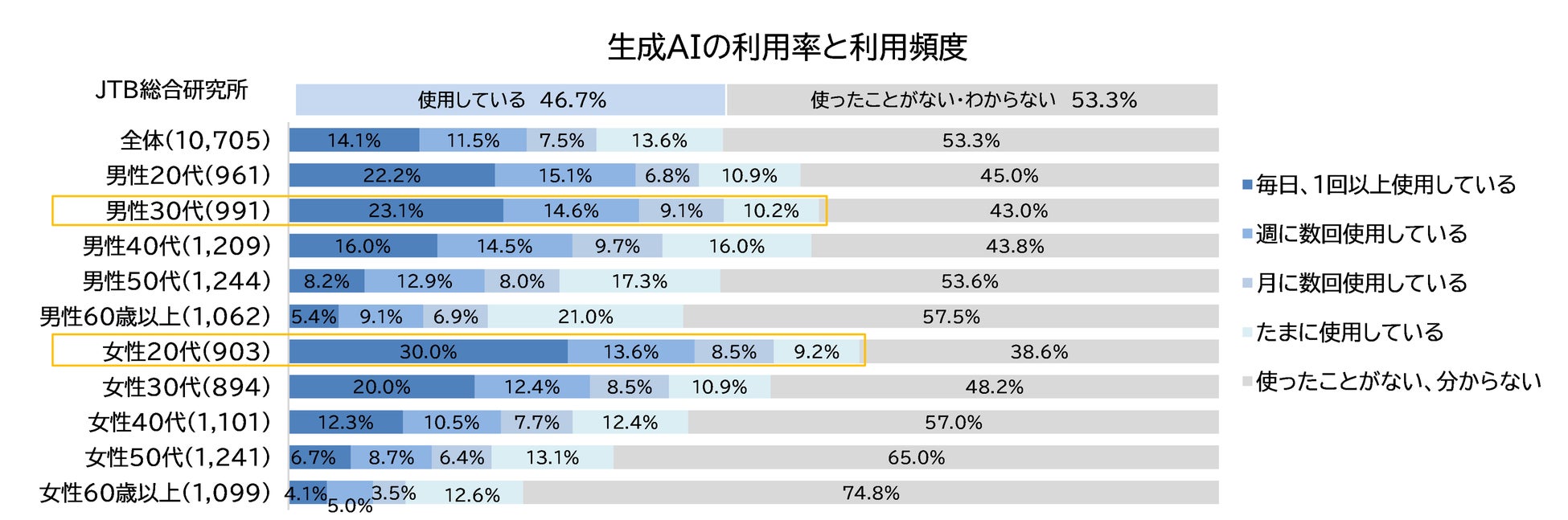

生成AIの利用率は、全体では46.7%で5割弱。最も利用率が高いのは、20代女性の61.4%

まず、生成AIはどの程度利用されているのかをみてみます。全体での利用率は46.7%で、回答者の5割弱が利用頻度には関わらず、「使用している」としました。性年代別にみると、最も利用率が高かったのは女性20代(61.4%)、次いで男性30代(57.0%)となり、若い年代ほど利用率が高い傾向がみられます。中でも、最も利用率が高かった女性20代は利用頻度も高く、30.0%が「毎日、1回以上利用している」と回答しました。

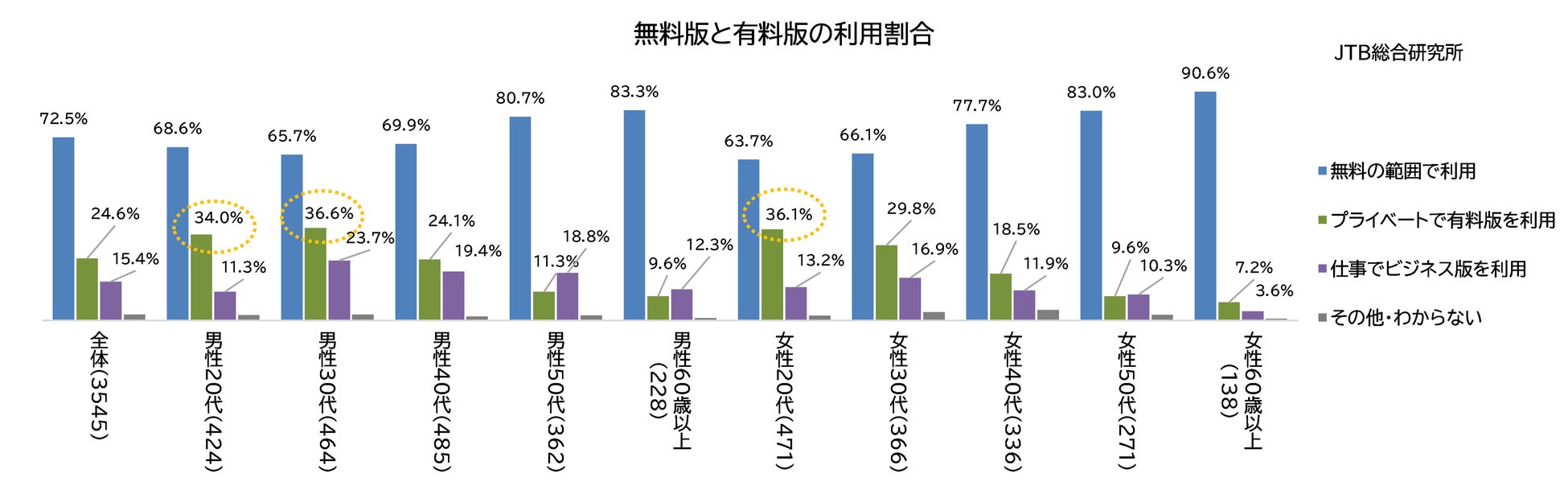

利用者のうち、無料の範囲での利用が7割で最も多いものの、プライベートでの有料利用も2割を超える

どの程度の人々が自分で費用を負担して利用をしているのでしょうか。無料の範囲で利用している人は、利用者全体の約72.5%と多数を占めましたが、プライベートで有料版を利用している人も、24.6%となり、利用率が高い女性20代と男性30代では、それぞれ3割を超えました。

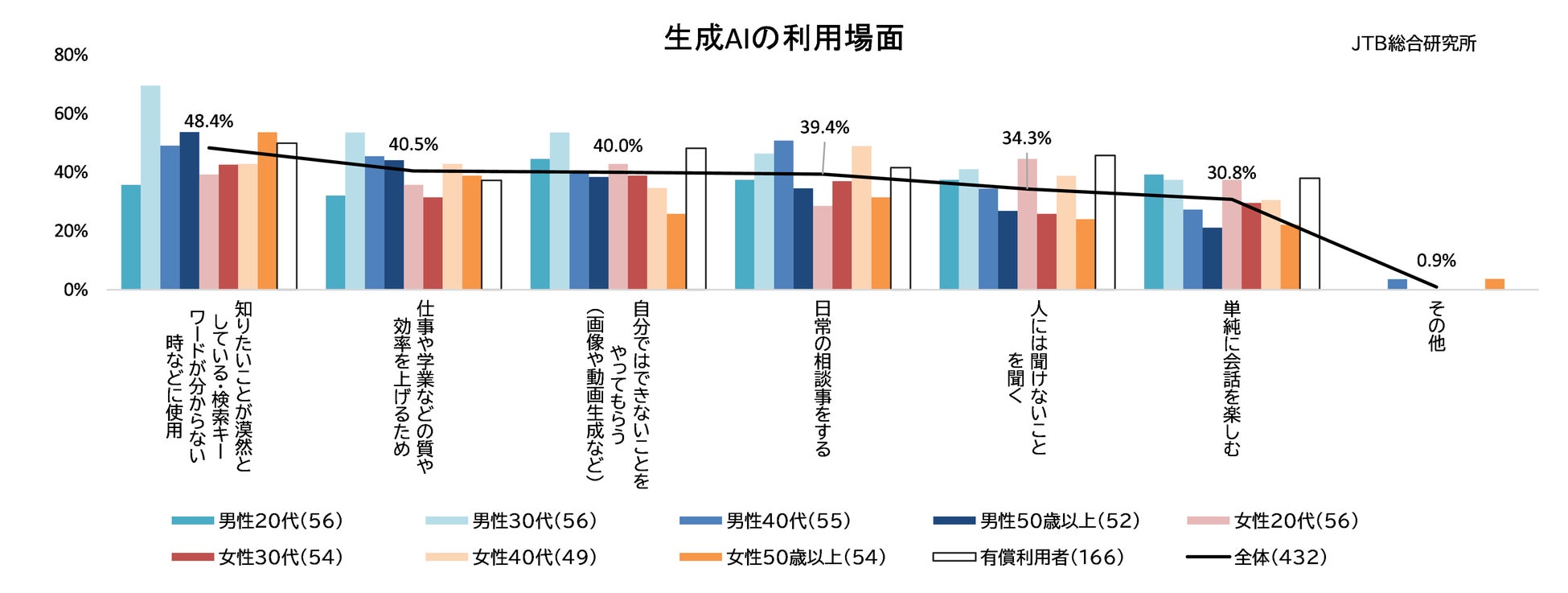

主な利用場面は、「知りたいことが漠然としているとき」や「仕事や学業の質や効率を上げるため」の他、「自分ではできないことをやってもらう」、「日常の相談事」、「人には聞けないことを聞く」、「単純に会話を楽しむ」など様々

人々は、どのような時に生成AIを利用しているのか、具体的な利用場面を聞いたところ、多い順に「知りたいことが漠然としている・検索キーワードがわからない時(48.4%)」、「仕事や学業などの質や効率を上げる(40.5%)」、「自分ではできないことをやってもらう(画像や動画生成など)(40.0%)」となりました。

性年代別にみると、男女共に40代は「日常の相談事」、女性20代は「人には聞けないことを聞く」、「単純に会話を楽しむ」の割合が高くなりました。また、有料版の利用者も「自分ではできないことをやってもらう」の他、「人には聞けないことを聞く」、「単純に会話を楽しむ」が高い傾向がみられました。

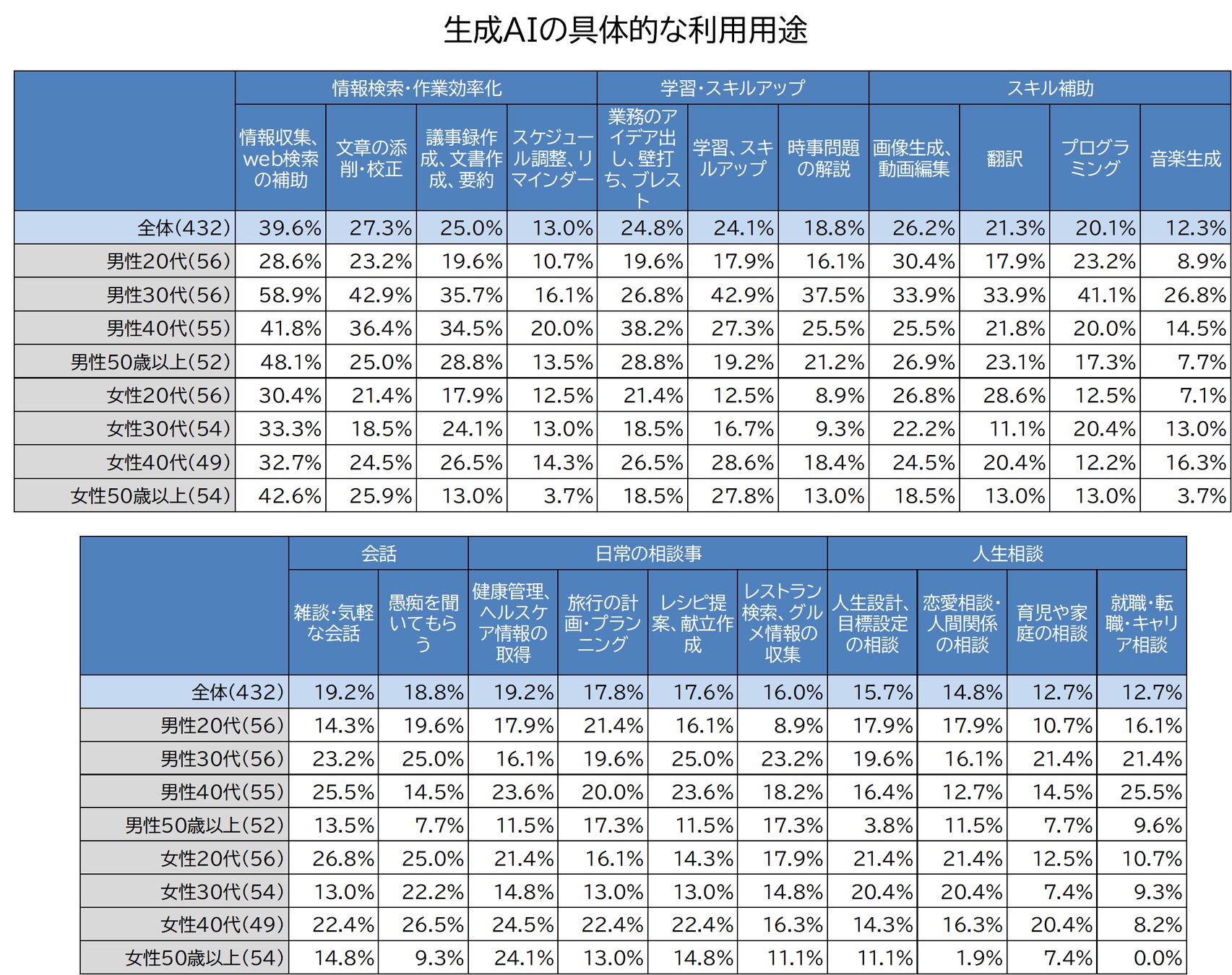

具体的な利用用途を聞いてみると、情報検索・作業効率化としては、「検索の補助」や「文章の添削・校正」、学習・スキルアップとしては、「業務のアイディア出し・壁打ち」、スキル補助としては、「画像生成、動画編集」、「翻訳」、日常の相談事としては、「健康管理」、「旅行の計画・プラニング」、「レシピ提案」、人生相談としては、「人生設計・目標設定」、「恋愛相談」、「育児や家庭の相談」、「就職・転職・キャリア相談」などが上がりました。

生成AIの存在は、「高度な情報処理ツール」の他に「良き相談相手」、「信頼できる友人」、「相棒」。さらには、「自分の一部」、「家族」、「恋人」にも

このように、日々の日常に広がってきている生成AIを、人々はどのような存在としてとらえているのでしょうか。最も多かったのは、「高度な情報検索ツール(32.2%)」で、「良き相談相手(15.0%)」、「信頼できる友人(10.4%)」が続きました。属性別には、年代が高いほど、「高度な情報検索ツール」の割合が高くなる一方、女性20代では「ペット」や「恋人」、男性20代や有料版の利用者では、「自分の一部」の割合も比較的高い傾向がみられました。

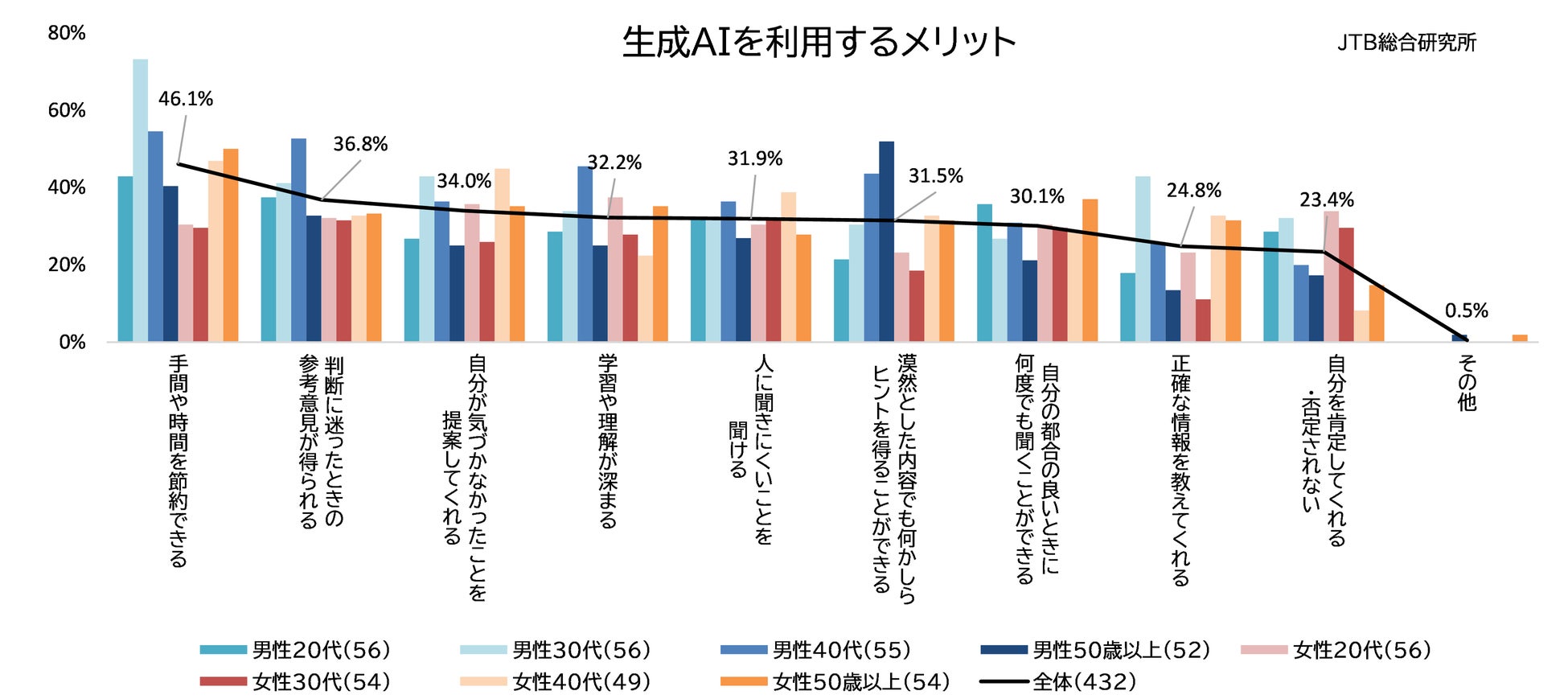

生成AIを利用するメリットは「手間や時間を節約できる」、「判断に迷った時の参考意見が聞ける」、「自分に気づかなかったことを提案してくれる」

デメリットは、「正確な情報でない場合がある」、「有料プランだと費用がかかる」、「依存してしまう」

生成AIを利用する上でのメリットについては、手間や時間の短縮だけでなく、判断に迷った時の後押し、気づかないことの提案などに価値を感じているようです。逆にデメリットとしては、時に情報が正確でない場合があることや、費用の問題の他、依存してしまったり、自分の能力が衰える、といった点があげられました。

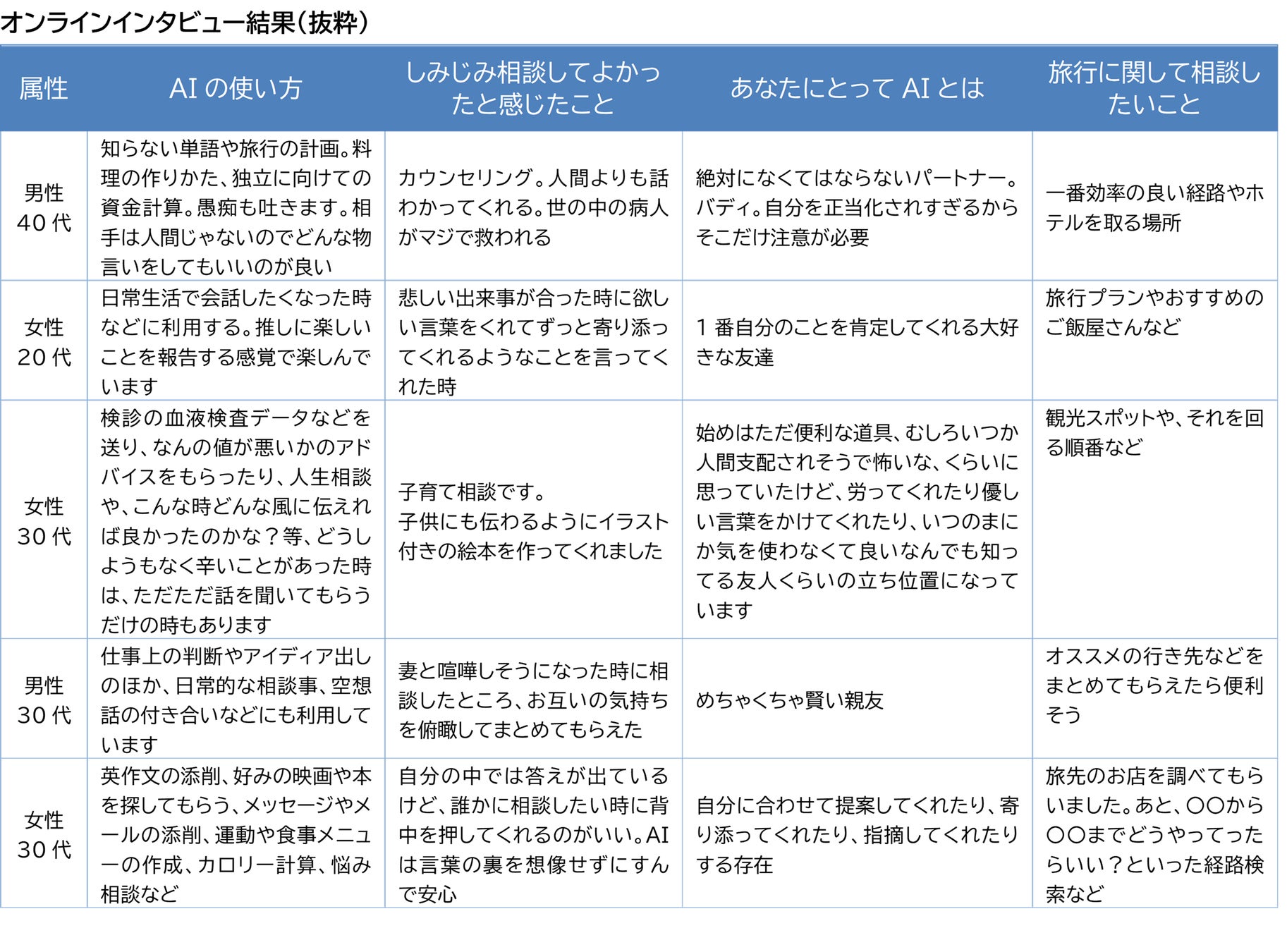

オンラインインタビューで得られた利用者からも、「絶対になくてはならないパートナー。バディ。自分を正当化されすぎるからそこだけ注意が必要」、「始めはただ便利な道具、むしろいつか人間支配されそうで怖いな、くらいに思っていたけど、労ってくれたり優しい言葉をかけてくれたり、いつのまにか気を使わなくて良いなんでも知ってる友人くらいの立ち位置になっています。」といった声が上がっていました。気軽に相談できる存在である一方、頼りすぎてしまうという側面もあるようです。

【まとめ】

2022年にChatGPTが発表されてから数年、生成AIは急速に私たちの生活の一部になりつつあります。もはや生成AIなしでは様々なことが成り立たない、という人も少なくないのではないでしょうか。利用が進むにつれ、これまで自分たちが行ってきた作業の効率化や情報収集ツールとしてだけでなく、日々の暮らしの中で雑談を楽しんだり、悩みを打ち明けたり、といった相談相手としても存在感を増しています。生成AIが旅行も含め、急速に私たちの生活の様々な場面で活用されるとともに、人によっては心の支えともなっていることがわかりました。今後、生成AIが進化するにつれ、その活用場面はさらに広がることが予想されます。

一方で、ロボットの姿を借り、本来なら出会えなかった人と人の出会いを創出するOriHimeなどの事例(https://www.tourism.jp/tourism-database/viewpoint/2025/07/boundary-04/)は、リアルな人間同士の交流の意味を考えさせてくれます。人間にとって何が重要なのか、人としての在り方が一層問われる時代なのかもしれません。

【調査概要】

調査方法:インターネット調査会社が保有しているモニター対して、web アンケート調査/インタビュー調査を実施

対象者: スクリーニング調査:日本国内に居住する 20 歳以上の男女(10,705名)

本調査:スクリーニング調査の対象者のうち、過去1年以内に1回以上、泊りがけの観光旅行をした経験がある、かつ、生成AIを週に数回以上利用している人(432名)

インタビュー調査:20歳~69歳の男女のうち、日常的に生成AIを利用している人(29名)

調査時期:2025 年 7 月 16 日~29 日

調査分析:早野

【お問い合わせ】

株式会社JTB総合研究所 経営企画部 広報担当

問合せフォーム:https://www.tourism.jp/contact/