サントリー食品インターナショナル株式会社

サントリー食品インターナショナル(株)は「サントリー天然水」の新たな防災備蓄啓発活動として8月22日(金)より始動する「ちょ備蓄」プロジェクトの一環で、全国の20代~60代の男女2,301人を対象に防災備蓄に関する実態調査を行いました。主な調査結果は以下の通りです。

―主な調査結果―

◆全体の73%以上が食品や日用品などの日常的な買い置き習慣がありながらも、防災のための「十分な備蓄ができている」と考える人はごくわずか

・食品や日用品などを多めに買い置く習慣が「ある」と答えたのは73.1%

・自宅の備蓄が「十分にあると思う」と答えた人はわずか2.9%

◆備蓄の必要性への高い意識と、備蓄実態のギャップ

・「備蓄をするなら必要な量や内容を揃えるべき」85.0%

・「備蓄は必ず必要なもの」83.7%

◆約3人に1人は備蓄への不安から、災害や品薄などのニュースやSNSに触れ“緊急買い”の経験あり

・飲料水や食料、日用品などの備蓄が足りなくなることを「不安に感じる」81.5%

・災害や品薄などのニュースやSNSに触発されて、急いで買いものに出た「経験がある」32.4%

◆自宅での「水」の備蓄率55.1%と半数近い人が備蓄できていない

「防災備蓄の実態調査」調査概要

■実施時期:2025年7月11日(金)~7月24日(木)

■調査手法:インターネット調査

■調査対象:全国の20代~60代の男女2,301人

■調査主体:自社調べ

※構成比(%)は小数第2位以下を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。

―防災心理学者・木村玲欧(きむら れお)氏による調査結果の総括―

●日本における防災備蓄の課題は“備蓄は特別なもの”という思い込み

いつも購入している日用品や、普段から好んで食べている食料品も、災害時には十分役立つ「備蓄」になります。実際に「普段のものがあって助かった」という声も多くあります。しかし今回の調査結果から、“備蓄は特別なもの”という思い込みがあり、日常生活と防災備蓄を切り離して考えてしまう傾向が見られました。そのため、実際よりも「自分は備蓄ができていない」と感じる人が多いのです。また、「備蓄は完璧でないといけない」という「ゼロヒャク思考」や、心理的ハードルの高さが行動の妨げになっているという実態も浮かび上がりました。

●防災備蓄を進めるためには“小さな成功体験の積み重ね”と“継続”がカギ

防災備蓄は自然災害の多い日本において欠かせません。しかしながら行動に移すための第一歩がとても難しいのです。そこで大切なのは、まず意識を変えることです。例えば「普段の日用品を少し多めに買い置きする」という行動も立派な備蓄です。こうした気づきが「自分にもできる」という小さな成功体験になります。さらに、日常の買い物の中で「ちょっと備蓄を意識してみる」ことを続けることで、自然と備蓄が積み重なっていきます。

このように備蓄への考え方を変え、無理なく行動を続けていくことが、社会全体の防災備蓄力を底上げすることにつながります。

―調査結果詳細―

■日常的な買い物意識

◇73%以上に買い置き習慣がある

普段の買い物で食品や日用品などを多めに買い置く習慣について聞きました。買い置き習慣が「ある」と答えたのは全体の73.1%で、多くの人が日常的な買い置き習慣を身に付けています[図1]。

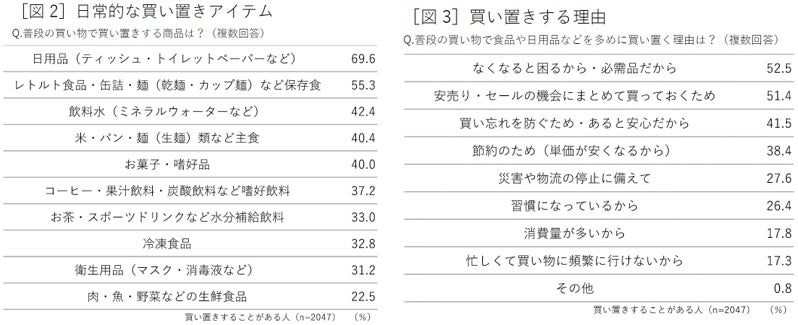

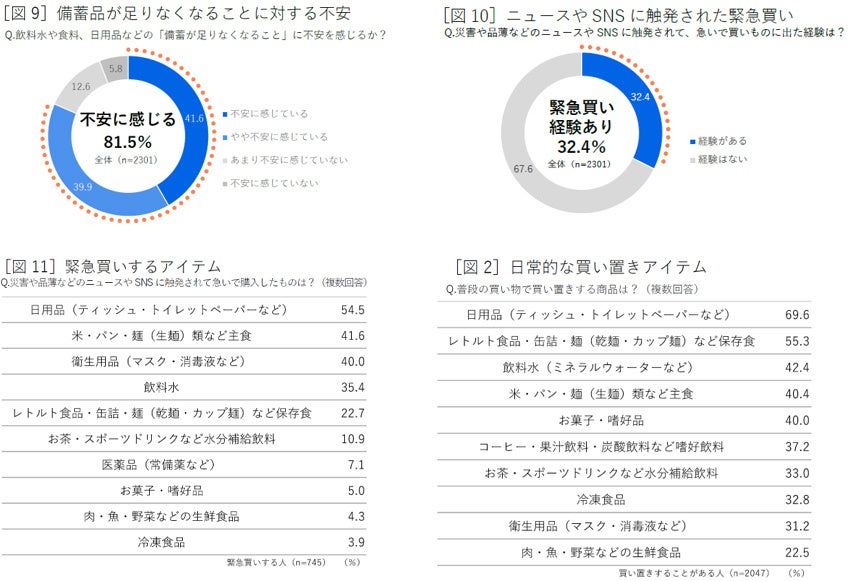

買い置きをする人にそのアイテムを聞くと、ティッシュ・トイレットペーパーなどの「日用品」(69.6%)、レトルト食品・缶詰・麺(乾麺・カップ麺)などの「保存食」(55.3%)、ミネラルウォーターなどの「飲料水」(42.4%)が上位に挙げられました[図2]。

買い置きする理由を聞くと、「なくなると困るから・必需品だから」(52.5%)や「安売り・セールの機会にまとめて買っておくため」(51.4%)といった理由が多くなっています。「災害や物流の停止に備えて」(27.6%)という、もしもに備えて買い置きをする人は少ないものの、結果的に家庭にストックがある“無意識の備蓄層”が多いことが分かりました[図3]。

〈防災心理学者・木村玲欧氏コメント〉

日常の延長で賢く備蓄する

日用品を普段から多めに買い置きする習慣は、とても有効な防災備蓄です。なぜなら、日常で使うものこそ、災害時にも必要不可欠なものだからです。気づかないうちに、すでに防災備蓄をしているともいえます。

例えば、安売りの時にまとめ買いすることは、節約であると同時に、実は備蓄を進める行動です。普段は必要なものしか買わないのに、安売りの時はついたくさん買ってしまいますよね。皆さんも経験があると思いますが、そういう時こそ備蓄の始め時。安く備えられる備蓄チャンスです。こういったことが、無理なく続けられる“賢い備蓄”の第一歩です。

■防災備蓄に関する意識

◇8割以上の人が「備蓄をするなら必要な量や内容を揃えるべき」と考えながらも、自宅の備蓄を「十分だ」と答える人はごくわずか

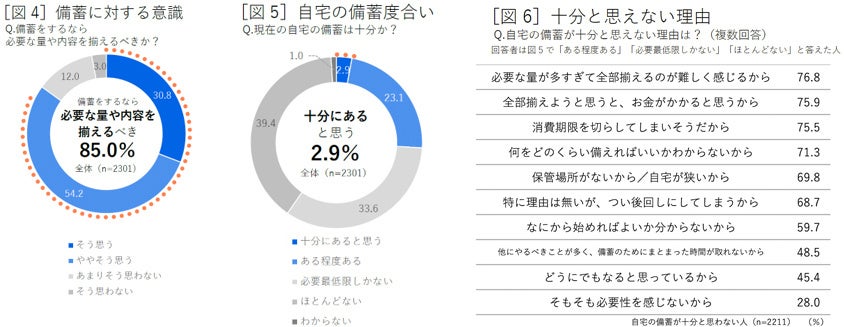

備蓄に対する意識を聞くと、85.0%が「備蓄をするなら必要な量や内容を揃えるべき」と答えている[図4]一方、自宅の備蓄は十分かと聞くと、「十分にあると思う」と答えた人はわずか2.9%しかいませんでした[図5]。

自宅の備蓄が十分と思えない理由を聞くと、「必要な量が多すぎて全部揃えるのが難しく感じるから」(76.8%)、「全部揃えようと思うと、お金がかかると思うから」(75.9%)といった理由が挙げられました[図6]。

◇ご自身で備えている備蓄品の写真例

今回の調査対象者に自宅の備蓄写真を公開していただきました。

※写真は調査対象者の許諾を得て掲載しています。

※写真の備蓄品は本プロジェクトと関連するものではありません。

〈防災心理学者・木村玲欧氏コメント〉

小さな備蓄の成功体験を積み重ねよう

自宅の備蓄が「ある程度ある」と回答した方は、おそらくご自分が思われる以上に実は備蓄はできていると思います。これからは「使いながら補充する=循環させる」という視点を加えれば、より立派な備蓄につながります。一方で、「必要最低限しかない」という方も、すでに備蓄の最初の一歩はしっかり踏み出されています。「できていない」とネガティブに考えるのではなく、「少しでもできているんだ」と前向きに捉え、次にどうすればもっと役立つ備蓄になるかを考えてみましょう。

実際には、両者の備蓄量には大差はなく、「できていない」と感じる人が実態以上に備蓄に対して自信を失っているケースもあります。例えば、好きな飲料・食品を1個多めに買っておくことも立派な備蓄です。こうした小さな成功体験を重ねることが、意識を変え、無理なく続けられる備蓄につながります。

◇「備蓄は必ず必要なもの」と8割以上が回答

備蓄に対する意識を聞くと、83.7%が「備蓄は必ず必要なもの」、89.7%が「大切な存在を守るもの」と答えています[図7]。

さらに、備蓄品について聞くと、76.3%とおよそ4人に3人が「備蓄品とは保管しておくべきものだと思う」と回答。備蓄品は「必要になるタイミングが分からずもったいないと思う」と感じる人が約6割(58.7%)もいました[図8]。

〈防災心理学者・木村玲欧氏コメント〉

備蓄は「備蓄用」として分けず「日常のもの」と考えることが必要

この調査結果から、備蓄は「備蓄品」として保管して「日常のもの」と切り離して使用していることが考えられます。しかし、こうした扱い方では備蓄への意識がかえって低くなってしまいます。本来、備蓄品は日常的に使うものであって、どんどん使ってどんどん買い足していくこと、その買い足すまでが備蓄行動です。特別な行動から日常の一部に、特別に保管するのではなく普段使いのものを回していく、というように備蓄に対する意識を変えていくことが必要です。大切なのは、「ただ備える」だけではなく、「使って補充する」という習慣です。いつもの日常品や食品を少し多めに買い、使ったら買い足す。このシンプルな繰り返しこそが実効性のある備蓄につながります。まさに「使ってこそ備蓄」なのです。

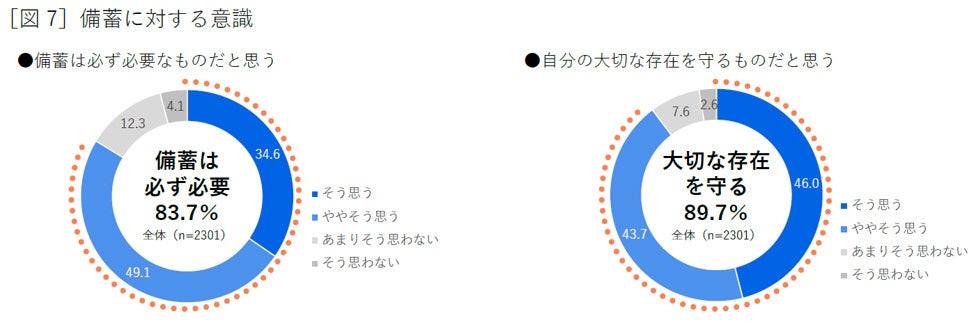

◇約3人に1人は災害や品薄などのニュースやSNSで緊急買いをしている

飲料水や食料、日用品などの「備蓄が足りなくなること」に不安を感じるかと聞くと、81.5%が「不安に感じる」と答えています[図9]。また、災害や品薄などのニュースやSNSに触発されて、急いで買いものに出た経験を聞くと、32.4%と約3人に1人が「経験がある」と答えています[図10]。具体的なアイテムを聞くと、ティッシュ・トイレットペーパーなどの「日用品」(54.5%)、米・パン・麺(生麺)類などの「主食」(41.6%)、マスク・消毒液などの「衛生用品」(40.0%)、ミネラルウォーターなどの「飲料水」(35.4%)が多くなっています[図11]。日常的な買い置きアイテム(図2参照)と比べ、主食や衛生用品を緊急で買い足すことが多いようです。

〈防災心理学者・木村玲欧氏コメント〉

備蓄への不安から「緊急買い」といった社会の混乱が生じる

過去には「備蓄ができていない」という事実や、「自分は備えていないのでは」という不安から、「緊急買い」に走ってしまい社会が混乱することがありました。備蓄は生きるために必要なだけでなく、こういった不安や焦りからの行動に走らないための心の安全や余裕も与えてくれます。

■水の備蓄実態

◇自宅での水の備蓄率55.1%

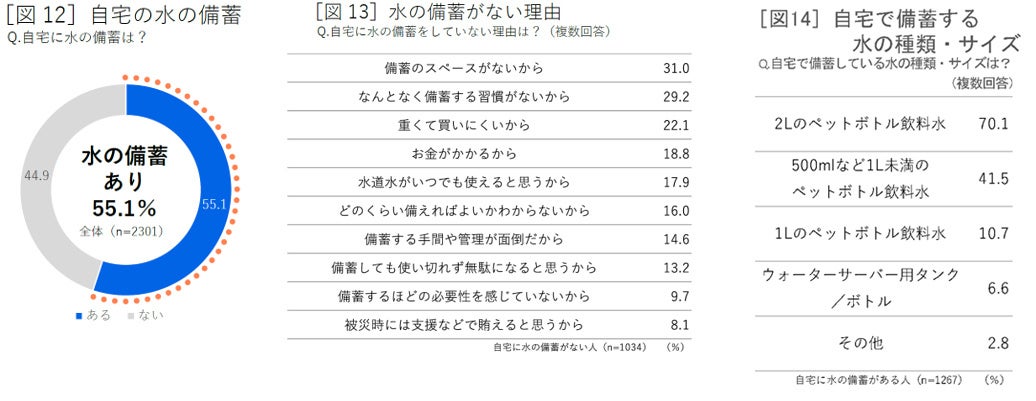

ここからは水の備蓄についての調査結果です。自宅の水の備蓄の有無について聞くと、全体の55.1%しか水の備蓄が「ある」と答えていません[図12]。水の備蓄がないと答えた人に水を備蓄しない理由を聞くと、「備蓄のスペースがない」(31.0%)、「なんとなく備蓄する習慣がない」(29.2%)が挙げられました[図13]。備蓄している水の種類・サイズを聞くと、「2Lのペットボトル飲料水」(70.1%)が最も多く、「500mlなど1L未満のペットボトル飲料水」(41.5%)、「1Lのペットボトル飲料水」(10.7%)の順となりました[図14]。

〈防災心理学者・木村玲欧氏コメント〉

水は最も大切な備蓄の一つ。用途によってサイズを選ぶことも◎

水は災害時に必要不可欠な存在です。水は飲むためだけでなく、生活や衛生を保つためにも欠かせません。にもかかわらず、半数ほどしか備蓄ができていないことは非常に危険といえます。水を備蓄していない理由の第1位が「備蓄のスペースがないから」となっていますが、これも「日常のもの」と「備蓄」を切り分けて考えていることが原因ではと考えます。水を「備蓄用」として飲まずに買い置いておくのではなく、手軽なサイズをたくさん購入し、日常でも飲用して、飲用したら買い足す、普段使いのものとすることが大切です。こういった意識・行動を変えることが生活や命を守ることに直結すると思います。

また、水は1人当たり1日3Lが必要ともいわれていますが、これは飲用水のことで、生活用水は含まれません。災害時に歯を磨いたり顔を洗ったりなどは、なるべく安心できる飲用水が望ましいかもしれません。また多くの人が備蓄用に2Lペットボトル入飲料水を買われていますが、直接飲用する際には500ml程度の小容量などが衛生面や携帯性においておすすめです。避難所に持ち運ぶ際、2Lは重く、コップがないと衛生面での不安もあります。手軽に持ち運べる飲み切りサイズも、必要量プラスアルファで多めに備蓄しておくことをおすすめします。

木村 玲欧(きむら れお)氏

兵庫県立大学環境人間学部 大学院環境人間学研究科教授。専門は防災心理学、防災教育学、社会調査法。内閣府 防災教育チャレンジプラン実行委員会委員長などを務める。著書多数。

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上