宇和島市役所

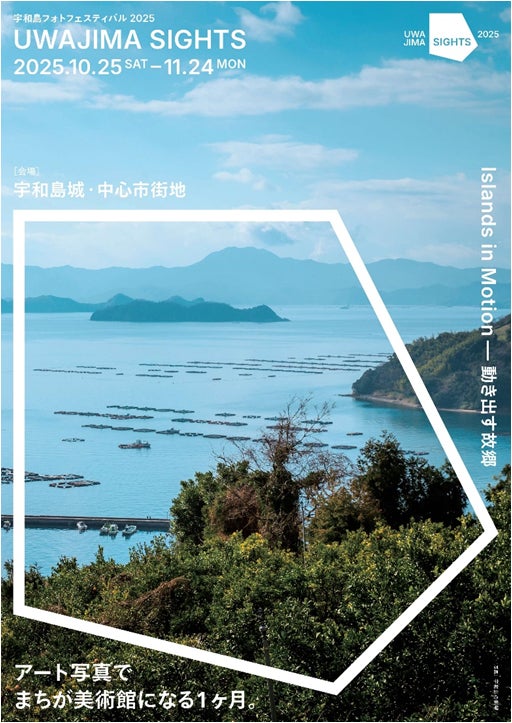

愛媛県宇和島市で、2025年10月25日㈯から11月24日㈪まで開催されるアートフォトの祭典「宇和島フォトフェスティバル2025 UWAJIMA SIGHTS」の参加アーティストを発表します。

UWAJIMA SIGHTS 2025 参加アーティスト

安藤瑠美 [新作]

岩根愛

吉楽洋平

小池健輔 [新作]

TOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCH [新作]

小山泰介、築山礁太、河原孝典

濱田祐史 [新作]

本城直季 [新作]

森山大道

IMA next

グランプリ受賞作家1人、準グランプリ受賞作家2人

安藤瑠美|Rumi Ando

1985年岡山県生まれのフォトグラファー、レタッチャー。

東京藝術大学先端芸術表現科を卒業後、アマナグループ株式会社アン入社、その後独立。主に写真メディアを用いて制作をしている。画像処理などを取り入れつつ、現実と虚構が入り混じった都市風景の写真制作をしている。2007年エプソンカラーイメージングコンテスト2007 佐内正文賞、2019年THE REFERENCE ASIA「PHOTO PRIZE 2019」ナタリー・ハーシュドーファー選優秀作 受賞。2025年写真集『TOKYO NUDE100』(トゥーヴァージンズ)出版。

http://rumiando.com

https://www.instagram.com/andytrowa/

岩根愛|Ai Iwane

東京都出身。無形文化や自然伝承を紐解いて、写真および映像作品を制作、発表している。2018年、移民を通じたハワイと福島の関わりを追った『KIPUKA』(青幻舎)を上梓、第44回木村伊兵衛写真賞、第44回伊奈信男賞、第3回プリピクテジャパンアワード等受賞。著作『キプカへの旅』(太田出版, 2019)。『A NEW RIVER』『Coho Come Home』( bookshop M, 2022, 2024)

吉楽洋平|Yohei Kichiraku

1979年新潟県生まれ。2002年、日本大学芸術学部写真学科卒業。主な受賞歴に「PHOTOBOOKS OF 2016」「Japan Photo Award」(2013年)、「写真新世紀 優秀賞」(2012年)など。写真集『BIRDS』(2015年、amana)刊行。個展に「Formless」(2016年、東京)、「BIRDS」(2015年/2014年、東京)。グループ展に「浅間国際フォトフェスティバル2024」、「Modern Ornithologies」(2017年、英)他。

小池健輔|Kensuke Koike

1980年名古屋生まれ。

現在はイタリア・ヴェネツィアを拠点に活動する現代美術作家。写真や絵葉書といったヴィンテージ素材を用い、「何も加えず、何も取り除かず(No More, No Less)」という哲学のもと、カットと再構成のみで新たなイメージを生み出す独自のコラージュ作品で国際的に高い評価を受ける。その緻密で詩的な作品は、視覚の錯覚と現実の境界を問い直し、既存の記憶やイメージに新たな物語を付与する。

世界各地で展覧会を開催。

TOKYO PHOTOGRAHIC RESEARCH

TOKYO PHOTOGRAPHIC RESEARCHは、写真家・小山泰介を中心に、広く写真表現に携わるアーティストや研究者からなるアーティスト・コレクティブ。「都市の多角的なリサーチ」や「現代写真の実践的な探求」などをミッションとして、未だ見ぬ都市と社会と人々の姿を可視化し、見出されたヴィジョンを未来へ受け継ぐことを目的とした活動をおこなっている。これまで、アートプロジェクトや展覧会、フィールドリサーチやコミッションワーク、各国大使館や国内外の美術大学との共同プログラムなど、6年間で60件を超えるプロジェクトを約70名/組のアーティストらとともに実施。近年のプロジェクトに『YURAKUCHO ART SIGHT PROJECT Vol.05』(YURAKUCHO PARK、東京、2025)、『New Anxieties』展(N/A & FF Seoul、ソウル、2025)、スイス・日本国交樹立160周年記念 写真展『SUPER NATURAL!』(YAU CENTER、東京、2024)など。今回は小山泰介、築山礁太、河原孝典、3名の写真家が宇和島をリサーチし共同制作した新作を発表する。

濱田祐史|Yuji Hamada

1979年大阪府生まれ、奈良県育ち。2003年に日本学芸術学部写真学科卒業後、東京を拠点に国内外で活動。長時間露光中にパフォーマンスを行い撮影したり、アルミ箔を山に見立て写真の真実性を見つめたり、一枚の写真を物理的に三枚のレイヤーに分解し再構成したり、東京湾の海水を使って感光液を作り太陽で焼きつけたり、撮影した日に食べたものでフィルム現像するなど、様々な手法を用いて写真の原理に基づき概念を構築し、自身の記憶、偶然などを介して写真の多様な表現機能に根ざしたパフォーマティブな作品を制作している。主な写真集に「light there」(2023, fragile books)、「Primal Mountain」(2019, torch press)、「C/ M /Y」(2015, fw photography)、「photograph」(2014, lemon books)などがある。

本城直季|Naokii Honjo

1978年東京都生まれ。東京工芸大学芸術学部写真学科卒業後、同大学大学院メディアアート専攻修了。航空写真や望遠レンズによる浅い被写界深度を用いた独自の手法で、実在の都市や風景をまるでジオラマ模型のように写し出す作品で広く知られる。2006年、写真集『small planet』で木村伊兵衛写真賞を受賞。以降、都市景観や人々の日常、自然風景を独特の視覚効果で捉え、現実と虚構の境界を探る。主な個展に、「(un)real utopia」(東京都写真美術館、2022)など。

森山大道|Daido Moriyama

1938年大阪生まれ。写真家・岩宮武二、細江英公のアシスタントを経て1964年に独立。写真雑誌などで作品を発表し続け、1967年「にっぽん劇場」で日本写真批評家協会新人賞受賞。1968-70年には写真同人誌『プロヴォーク』に参加、ハイコントラストや粗粒子画面の作風は“アレ・ブレ・ボケ”と形容され、写真界に衝撃を与える。ニューヨーク・メトロポリタン美術館やパリ・カルティエ現代美術財団で個展を開催するなど世界的評価も高く、2012年にはニューヨークの国際写真センター(ICP)が主催する第28回インフィニティ賞生涯功績部門を日本人として初受賞。2012年、ウィリアム・クラインとの二人展「William Klein + Daido Moriyama」がロンドンのテート・モダンで開催され、2人の競演は世界を席巻した。2016年、パリ・カルティエ現代美術財団にて2度目の個展「DAIDO TOKYO」展を開催。2018年、フランス政府より芸術文化勲章「シュヴァリエ」が授与された。2019年、ハッセルブラッド財団国際写真賞受賞。2021年、パリのMEP(ヨーロッパ写真美術館)にて東松照明との二人展「Tokyo: 森山大道+東松照明」を開催。2022年、アムステルダムやローマ、サンパウロ、北京で個展を開催するなど、現在も精力的に活動を行っている。

IMA next

写真雑誌『IMA』 IMAプロジェクトは2012年以来、“LIVING WITH PHOTOGRAPHY”をテーマに、さまざまなアプローチで日常の中でアートフォトと親しむ提案をしています。その活動の軸となる写真雑誌『IMA』は、世界中の旬なフォトグラファーの新しい写真表現を毎号紹介(現在は年2回発行)。若手写真家の発掘にも力を入れています。またIMA ONLINEを通して、日々写真にまつわるさまざまなニュースや記事を配信しています。IMAはあらゆる角度から写真を楽しめるプラットフォームです。

IMA nextは世界で活躍できる写真家を送り出すフォトコンテストです。このたび、IMA nextとUWAJIMA SIGHTS 2025のコラボ企画として、フォトコンテストを開催。今回選ばれた作品は、この「UWAJIMA SIGHTS 2025」で展示されます。テーマを問わず広く公募しますので、自由な発想と豊かな表現力で、1枚でもシリーズでも、自身の自信作をご応募ください。写真の現在と向き合う新しい才能に出会えることを楽しみにしています。

【応募受付期間】2025年8月19日~9月21日

宇和島フォトフェスティバル2025 UWAJIMA SIGHTS とは

宇和島フォトフェスティバル2025 UWAJIMA SIGHTS は、宇和島が持つ魅力を国内外に発信するアートフォトの祭典です。

国内外の優れた写真家たちのアート作品をパブリックアート化。

美しい自然と豊かな暮らし、独自の文化と歴史を紡いできた宇和島で、アートの力によって既成概念を覆すような新しい写真体験をお届けします。

会期:2025年10月25日(土)から11月24日(月・祝)

会場:宇和島城、中心市街地

テーマ:Islands in Motion ― 動き出す故郷

主催:宇和島ARTプロジェクト

公式HP:https://uwajima-art-project.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/uwajima_art_project/

お問合せ先

宇和島ARTプロジェクト事務局(宇和島市 市長公室)

TEL:0895-49-7085 MAIL:art-project@city.uwajima.lg.jp