日本気象株式会社

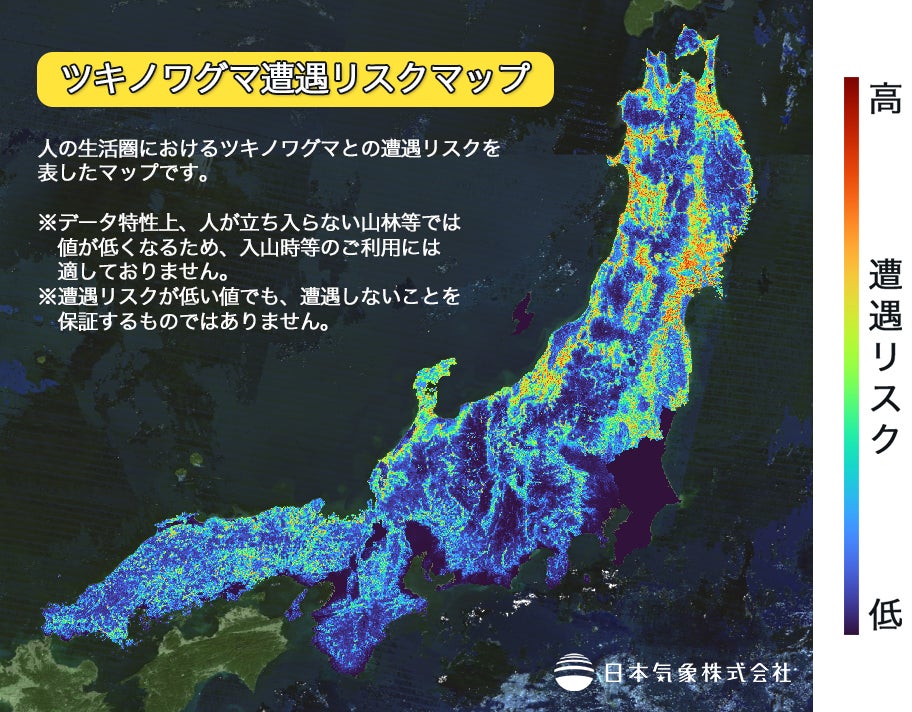

日本気象株式会社(本社:大阪市、代表取締役:鈴木 正徳、以下 日本気象)は、クマによる被害の軽減を目的として、AI技術を活用し、人の生活圏におけるクマとの遭遇リスクを地図上に面的に評価した「クマ遭遇リスクマップ」を開発しました。本日2025年8月28日に、本マップ及び、解析で見えてきた遭遇リスクの季節変化と遭遇しやすい環境について公開しましたのでお知らせいたします。本マップは、ツキノワグマの生息域である本州全域を対象としており、広域を対象とした高解像度のリスクマップは国内初の試みとなります。※3

-

解析結果の詳細は下記をご覧ください。

「クマ遭遇リスクマップ」と解析で見えてきた遭遇リスクの季節変化と遭遇しやすい環境について

https://s.n-kishou.co.jp/w/sp/news/bear_risk_news

背景:クマ対策に、科学的な分析と事前の対策が必要に

近年、全国各地でクマの市街地への出没が相次ぎ、人的被害や農作物への被害が深刻な社会問題となっています。令和5年度の4月から12月にかけての出没件数は過去最多を記録するなど、件数は増加傾向にあります。従来の対策は、過去の出没地点に基づく点の情報に依存することが多く、これまで出没の実態が把握されていない地域での潜在的なリスクを評価することは困難でした。

このような課題に対し、当社は気象予測で培った高度なデータ解析技術を応用。植生、地形、気候といった多様な環境データと、自治体が公表している過去のクマ出没情報を組み合わせ、機械学習モデルを構築しました。どこに危険が潜んでいるのかを科学的に分析することで、事前の対策に役立つ情報の提供が可能になりました。

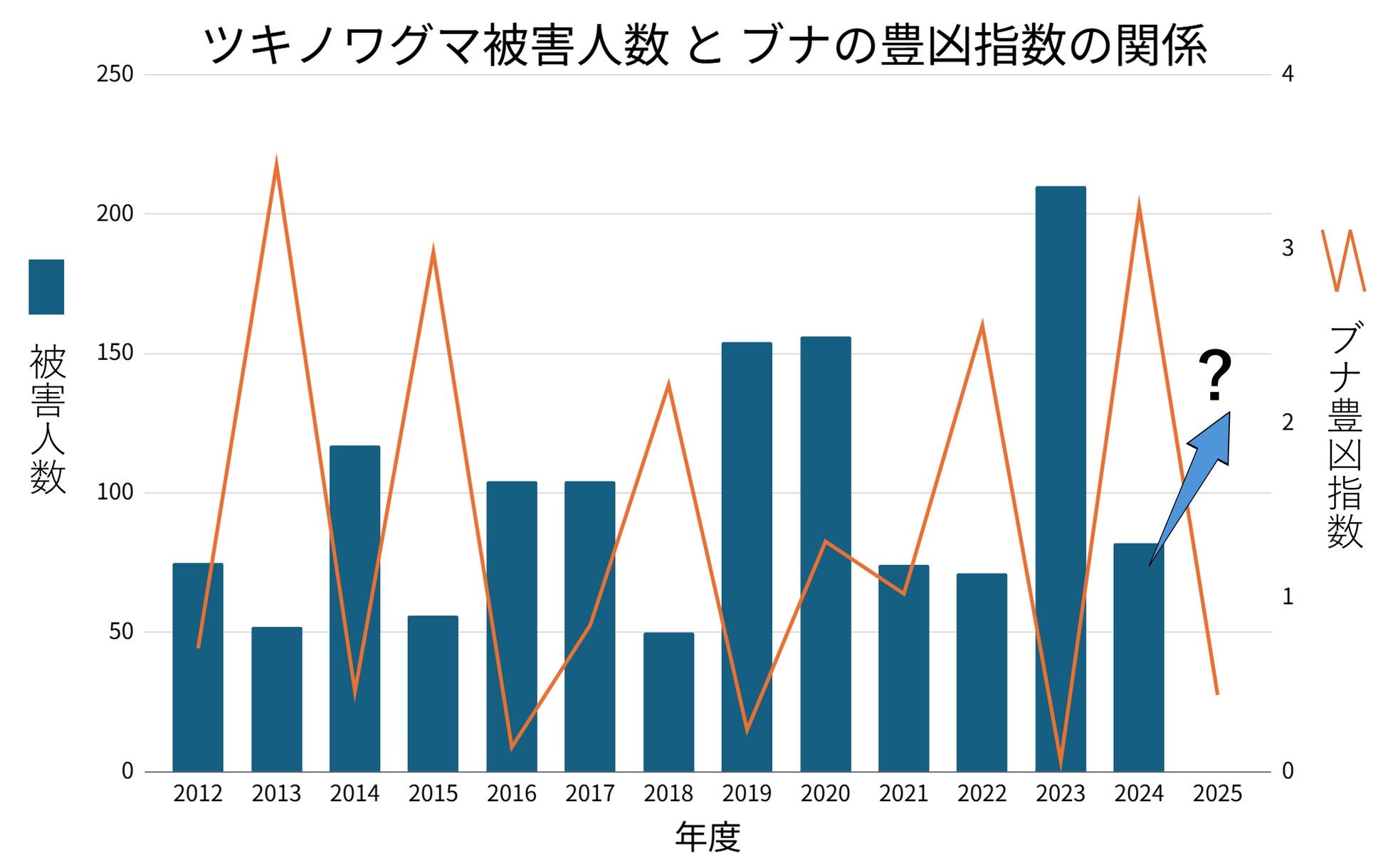

2025年は人里への大量出没が懸念されています

ドングリなどの堅果の豊凶とクマの出没数・被害人数には関係があることが知られています。堅果が凶作の年は、山で餌が不足するため、人里に出没する数が多くなり、それに伴って人身被害の件数も増える傾向があります。東北森林環境局によると、2025年は東北各県でブナが大凶作の見通しで、人里へのクマの大量出没が懸念されています。

「クマ遭遇リスクマップ」について

本州全域を250mの高解像度でリスク評価

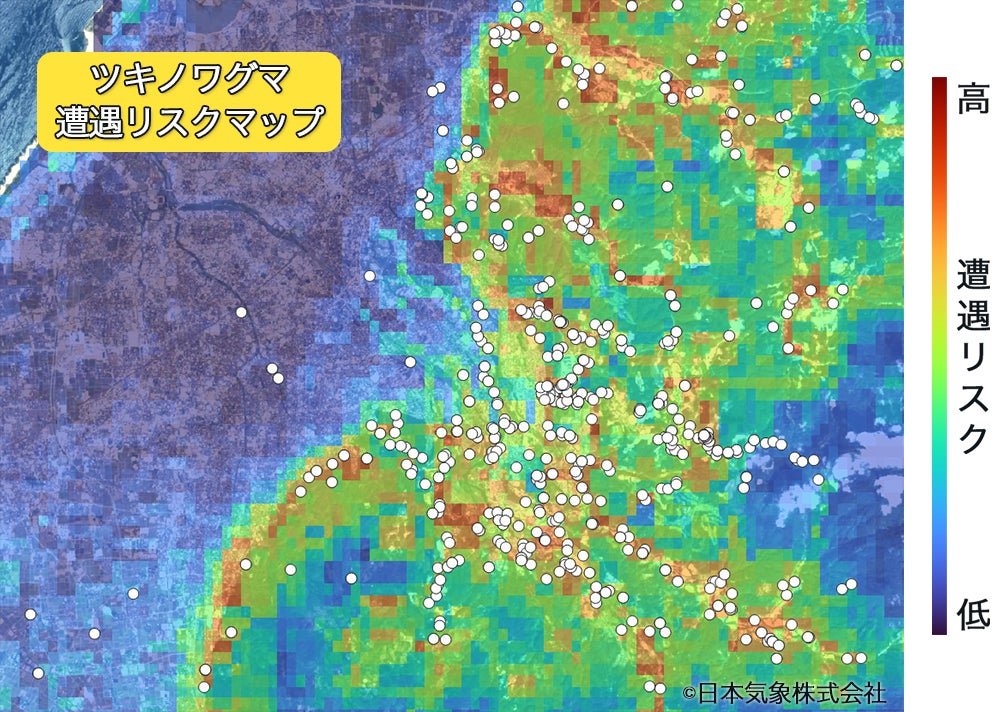

ツキノワグマの主要な分布域である本州全域について、「クマとの遭遇リスク」を250mメッシュという高解像度で評価しています。過去の出没地点の情報だけでなく、周辺環境の類似性から出没確率を推定。これにより、これまで出没の実態が把握されていない地域においても、潜在的なリスクを面的に評価し、地図上に可視化することができます。

機械学習によるリスクの推定

過去のツキノワグマの出没情報と、多様な環境データを機械学習で解析し、膨大なデータからクマの出没しやすい環境パターンを学習。クマと遭遇しやすい場所の特徴を分析し、過去に出没実態が把握できていない地域もカバーした遭遇リスクを面的に算出しています。経験や勘に頼らない、客観的で定量的なリスク評価を実現しました。

人の生活圏におけるリスクに焦点

本マップは、クマの「生息地そのもの」ではなく、「人とクマとの遭遇が発生するリスク」に焦点を当てて作成されています。そのため、「人の生活圏における遭遇リスクマップ」として、日常生活における注意喚起に活用いただけます。

※普段人が立ち入ることが少ない山林内などは相対的にリスクが低く評価されるため、登山や山菜取りなどで山へ立ち入る際にはご利用にならないでください。

季節によるリスクの変化と遭遇しやすい環境

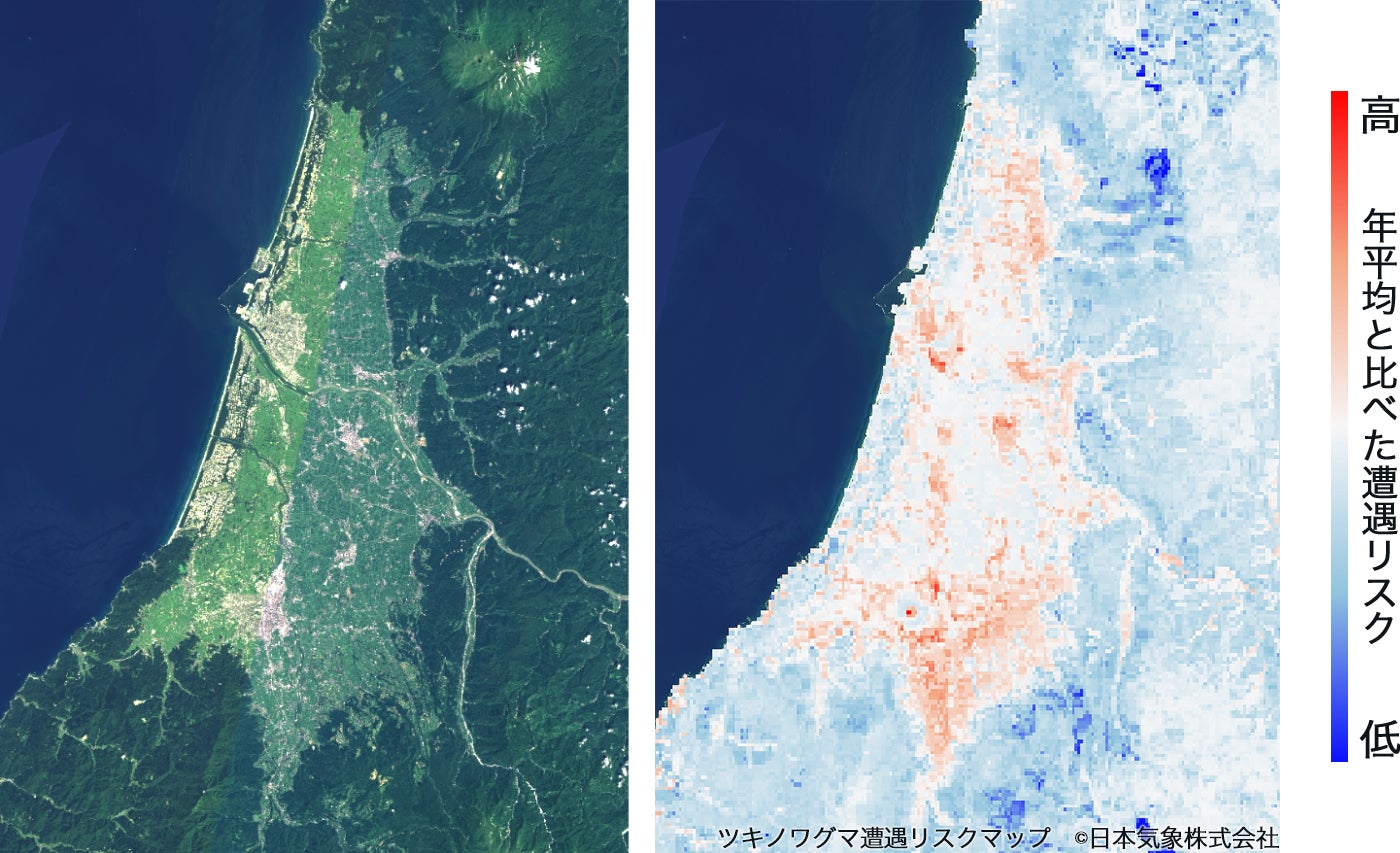

クマの行動は季節によって変化するため、遭遇リスクも一年を通じて一定ではありません。本解析では、月ごとの相対的なリスクも分析しています。例えば、10月は人里に近い平野部や谷筋で平均よりリスクが高まる傾向が見られました。

10月は人里に近い平野部や谷筋でリスクが高くなっています。ドングリなど山の餌が不作の年には、秋に餌を求めて人里へ出没する傾向が強まることが知られており、その傾向を反映したものと考えられます。

また、解析の結果、以下のような環境でクマと遭遇しやすいことが明らかになりました。

-

河川沿いの林:クマが身を隠しながら移動する「通路」として利用されることがあります。

-

見通しの悪い草地:笹やススキなどが生い茂る場所は、クマの「隠れ場所」となり、至近距離で遭遇する危険性があります。

-

水辺:水飲み場や餌場、通路として利用され、水の音が互いの存在をかき消し、鉢合わせのリスクを高める可能性があります。

今後の展望

今回は過去の出没傾向にもとづいた遭遇リスクマップを作成しましたが、今後は研究・開発をさらに進め、クマの被害対策に貢献する「出没予測情報」の開発や、本州以外の地域の開発を目指しています。例年と比べて出没件数の増減、出没エリアの変化などを提供することで、地域住民の方や観光客へのより効果的な注意喚起を支援し、人とクマの共存、および地域の安全確保に貢献したいと考えています。

【日本気象株式会社について】

日本気象株式会社は、「Earth Communication Provider」として、気象情報を通じて人々の暮らしを豊かにし、社会の発展に貢献することを目指しています。大阪、東京、デンマークにオフィスを構え、長年の気象予測・解析のノウハウを活かして、防災、環境・エネルギー、データサイエンスなどの幅広い事業活動を行っています。

本社所在地: 大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪タワーA 29F

代表者 : 代表取締役 鈴木 正徳

URL : https://n-kishou.com

※1:全国最新写真(国土地理院)https://maps.gsi.go.jp/development/ichiran.html#seamlessphoto)を加工して作成

※2:環境省「クマ類の生息状況、被害状況等について」、東北森林管理局「ブナ開花・結実調査」をもとに作成

※3:2025年8月 自社調べ