NSSスマートコンサルティング株式会社

安全性・責任への懸念根強く、普及には制度・情報・リテラシーの強化が不可欠

NSSスマートコンサルティング株式会社(所在地:東京都新宿区、代表取締役:安藤 栄祐)は、車を現在運転している20~60代の男女を対象に、「車の自動運転に対する意識」に関する調査を実施しました。

近年、車の自動運転技術の進化により、私たちの移動手段は大きな転換期を迎えようとしています。

ヒューマンエラーによる事故の減少や高齢者の移動支援といった期待がある一方で、「本当に任せて大丈夫なのか」「万一の事故時、責任の所在は?」といった不安の声もあるようです。

では、車を運転している方たちは、自動運転についてどのように受け止めているのでしょうか。

そこで今回、各種ISOの新規取得・運用サポートサイト『ISOプロ』(https://activation-service.jp/iso/)を運営するNSSスマートコンサルティング株式会社は、車を現在運転している20~60代の男女を対象に、「車の自動運転に対する意識」に関する調査を実施しました。

調査概要:「車の自動運転に対する意識」に関する調査

【調査期間】2025年8月20日(水)~2025年8月21日(木)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,033人

【調査対象】調査回答時に車を現在運転している20~60代の男女と回答したモニター

【調査元】NSSスマートコンサルティング株式会社(https://activation-service.jp/iso/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

便利?不安?自動運転に対するドライバーの率直なイメージ

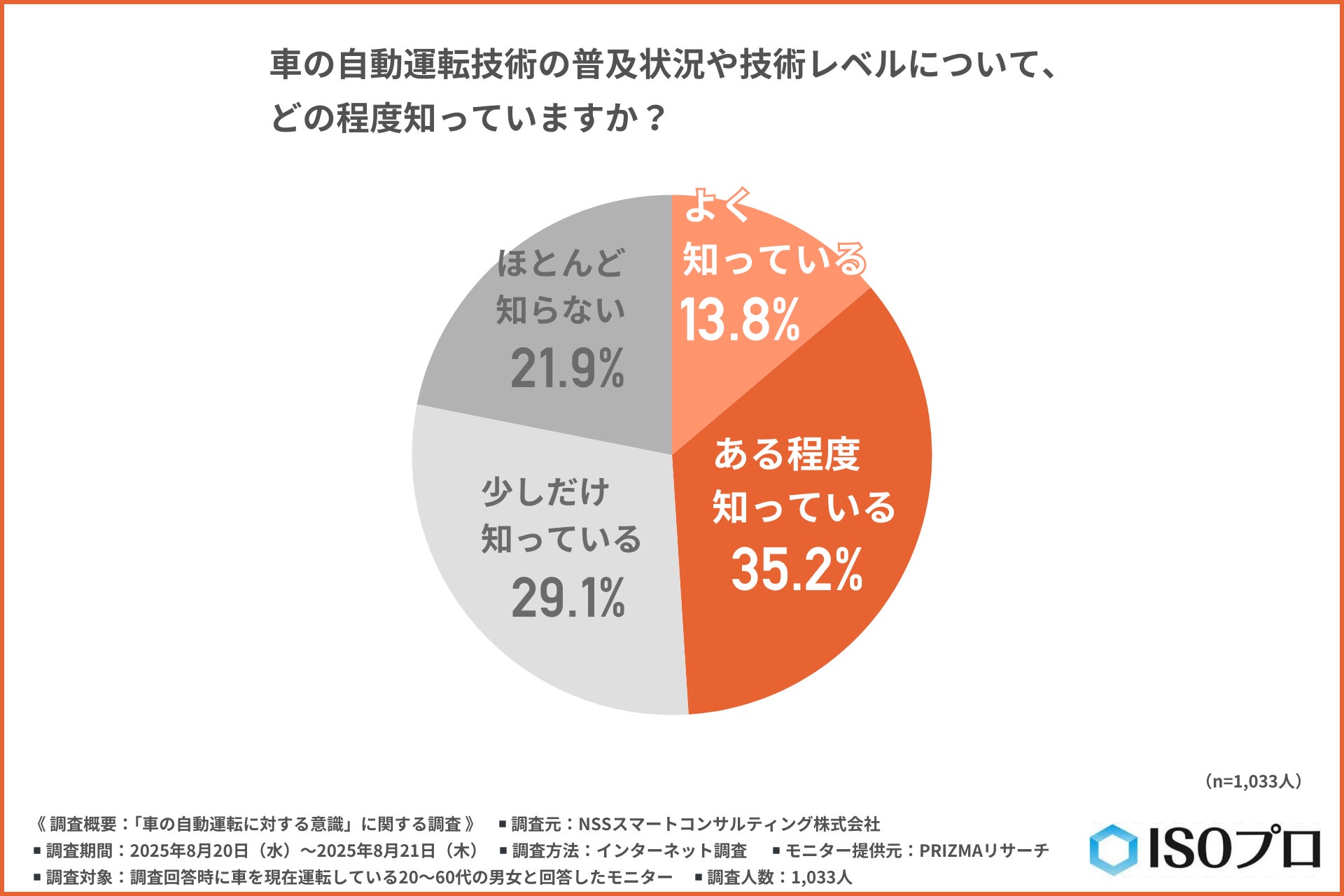

はじめに、「車の自動運転技術の普及状況や技術レベルについて、どの程度知っているか」と尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

『よく知っている(13.8%)』

『ある程度知っている(35.2%)』

『少しだけ知っている(29.1%)』

『ほとんど知らない(21.9%)』

『よく知っている』と答えた方は約1割にとどまり、『ある程度知っている』や『少しだけ知っている』という回答が多数を占めました。

自動運転技術は話題性がある一方で、普及状況や詳細な技術レベルについては浸透していないことがうかがえます。

自動運転技術について知らない人が多いようですが、車の自動運転機能についてどのような印象を抱く方が多いのでしょうか。

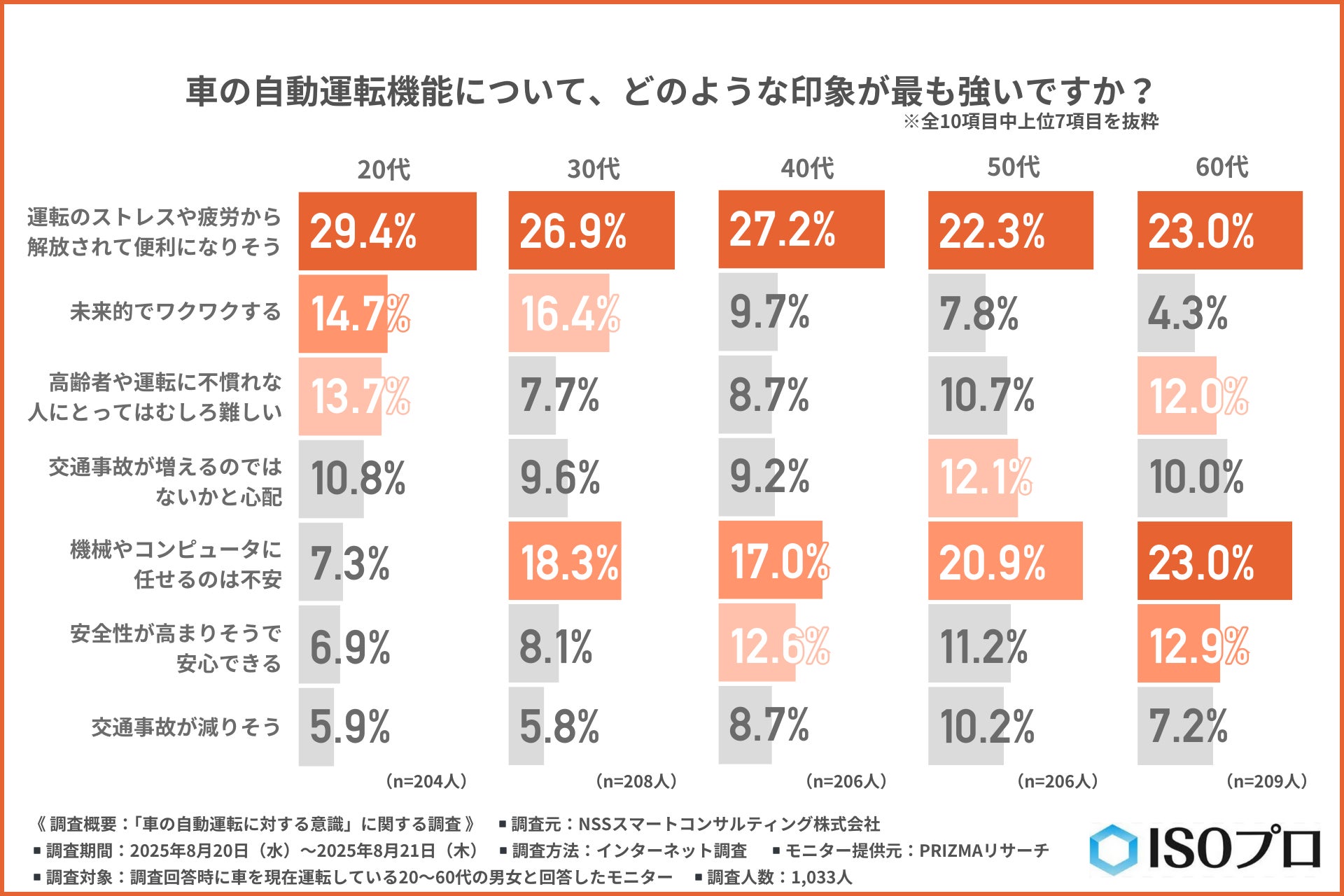

「車の自動運転機能について、どのような印象が最も強いか」と尋ねたところ、年代別で以下のような回答結果になりました。

どの年代でも「便利になりそう」という期待が最も多く挙げられていますが、30代以降では「不安」という感情も目立ち始めます。

特に、『機械やコンピュータに任せるのは不安』という回答は、30~50代で2位、60代では「便利になりそう」と並んで1位となっており、技術的信頼性への懸念が根強いことがうかがえます。

また、若年層では『未来的でワクワクする』といった肯定的な印象が高い一方、中高年層では「事故リスク」への関心が高く、世代ごとの印象差もうかがえる結果となりました。

はじめの設問で、自動運転技術への理解はまだ浸透していないという結果が明らかになりましたが、現在市販されている多くの車には、前の車との車間距離を自動で調整しながら一定速度で走行できるアダプティブクルーズコントロールや自動ブレーキなどの「運転支援機能(SAEレベル2まで)」が搭載されています。

これらはあくまでドライバーが主体で運転を行い、システムは補助をする機能です。

一方で、「自動運転(SAEレベル3以上)」は条件付きでシステムが運転の主体となり、周囲の監視や操作を行い、ドライバーは緊急時のみ操作を引き継ぎます。

たとえば、日本ではホンダが発売した『レジェンド(Honda SENSING Elite 搭載)』、海外ではメルセデス・ベンツの『Sクラス』『EQS』などがレベル3に該当します。

では、実際にSAEレベル3以上の自動運転車が市場に普及した場合、利用したいと思う方はどの程度いるのでしょうか。

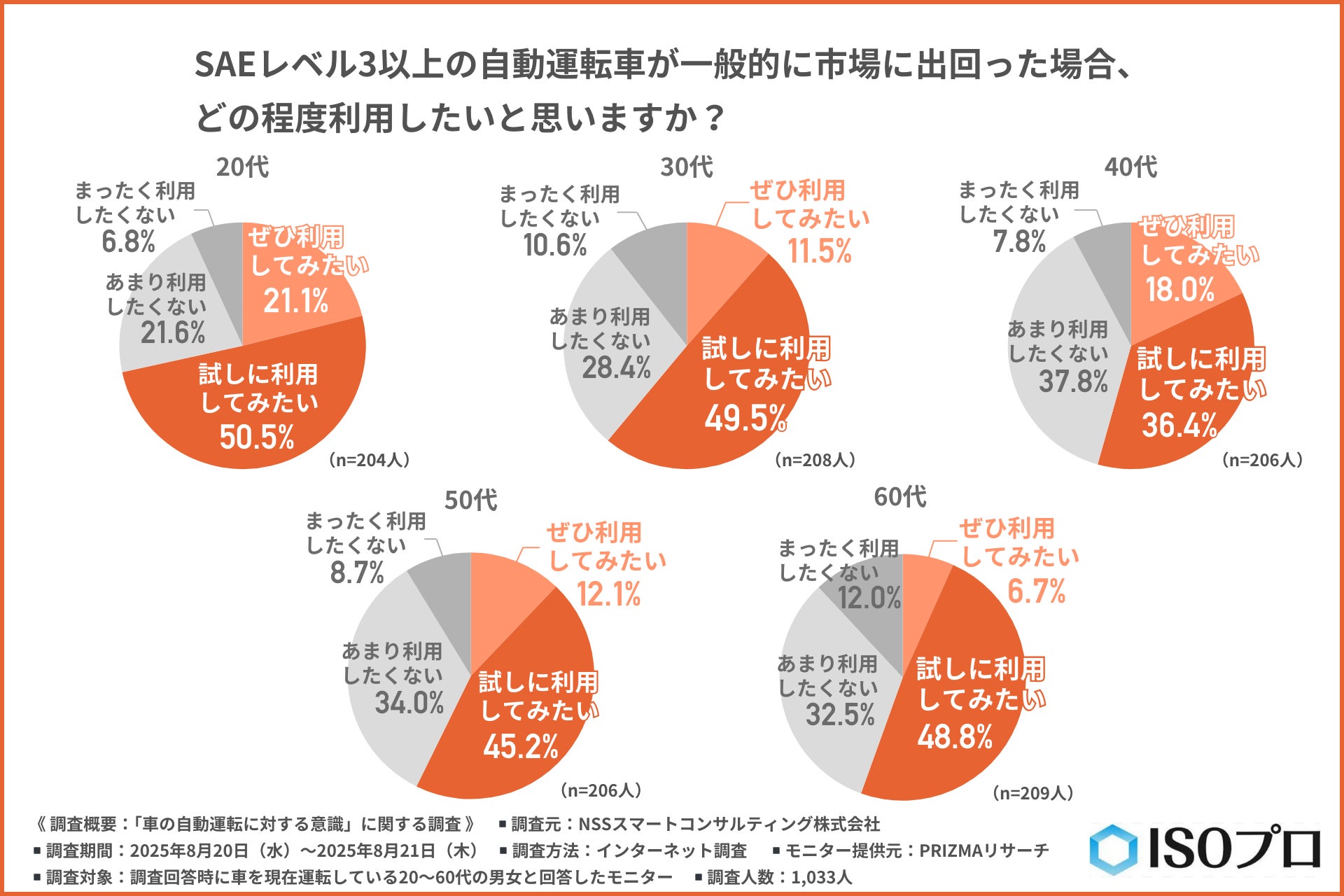

「SAEレベル3以上の自動運転車が一般的に市場に出回った場合、どの程度利用したいと思うか」と尋ねたところ、年代別で以下のような回答結果になりました。

20代では約7割が「利用してみたい」と前向きな回答が見られ、若年層ほど積極的な姿勢が見られます。

反対に、40代以降は「利用したくない」という方が4割以上で、60代では『ぜひ利用してみたい』という回答が1割未満にとどまるという、慎重な姿勢が強まっていく傾向がうかがえます。

SAEレベル3以上の自動運転車を利用したい、利用したくないと思う理由について詳しく聞きました。

■SAEレベル3以上の自動運転車を利用したい?利用したくない?

【ぜひ利用してみたい/試しに利用してみたい】

・人間に起きやすいうっかりミスが防げそうだから(20代/女性/兵庫県)

・運転が苦手だから(30代/女性/静岡県)

・今の技術との違いに興味があるから(30代/女性/福岡県)

・今の車両についているので便利さがわかるから(50代/男性/福島県)

【あまり利用したくない/まったく利用したくない】

・自分で運転するのが楽しいから(20代/女性/和歌山県)

・操作方法など、教習がないと不安だから(30代/女性/愛知県)

・システムがおかしくなったときが恐ろしいから(40代/女性/和歌山県)

・なかなか適応できそうにないから(60代/女性/鳥取県)

肯定的な回答では「運転への苦手意識」や「ヒューマンエラーの回避」「技術への興味」が多く、前向きな期待が見られました。

一方で、利用したくないと思う方は「教習がなく不安」「トラブル時が怖い」など、操作への不安や心理的抵抗が目立ちましたが、「自分で運転したい」といった意見も多く見られました。

負担軽減の一方で…自動運転への不安も根強く存在

続いて、自動運転機能が進化・普及することで想定されるメリットについてうかがいました。

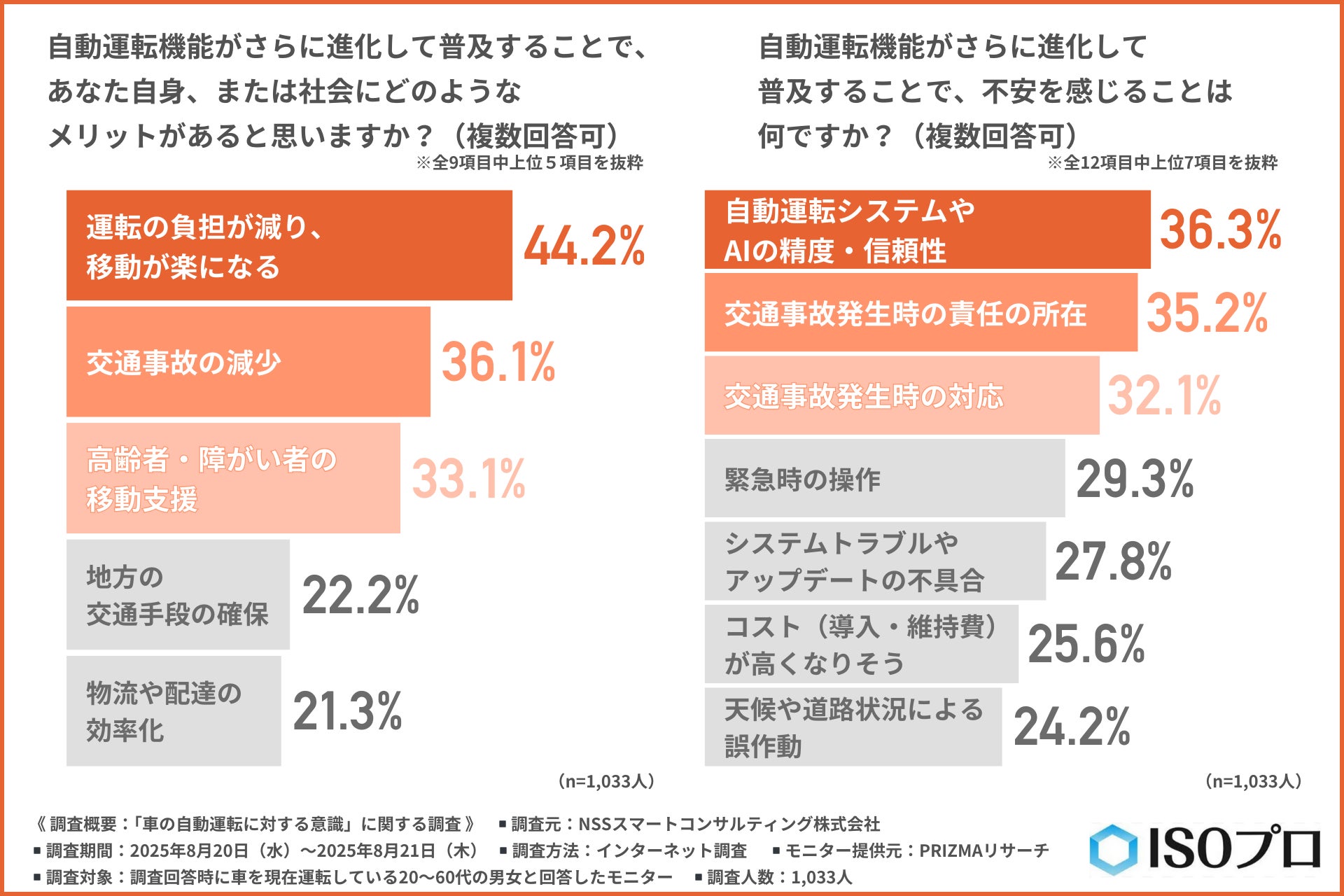

「自動運転機能がさらに進化して普及することで、あなた自身、または社会にどのようなメリットがあると思うか」について尋ねたところ、『運転の負担が減り、移動が楽になる(44.2%)』の回答が最多になり、『交通事故の減少(36.1%)』『高齢者・障がい者の移動支援(33.1%)』となりました。

「移動の負担軽減」や「事故の減少」といったメリットを感じる方が多いようです。

また、「高齢者・障がい者の移動支援」「地方の交通手段確保」など、社会的な課題への関心の高さもうかがえます。

自動運転機能の進化・普及は、社会的包摂や地域格差の縮小にも貢献する技術として期待されているようです。

一方で、普及に対する不安はどのような点にあるのでしょうか。

「自動運転機能がさらに進化して普及することで、不安を感じること」について尋ねたところ、『自動運転システムやAIの精度・信頼性(36.3%)』『交通事故発生時の責任の所在(35.2%)』『交通事故発生時の対応(32.1%)』が上位になりました。

『特に不安はない』はわずか1割程で、技術的信頼性と責任・対応面への懸念が並んで上位になり、自動運転機能への不安は安全設計、運用面まで多岐にわたっていることがわかります。

技術自体の完成度向上だけでなく、法制度や利用ルールの整備を伴う包括的な安全性の確立が不可欠といえるでしょう。

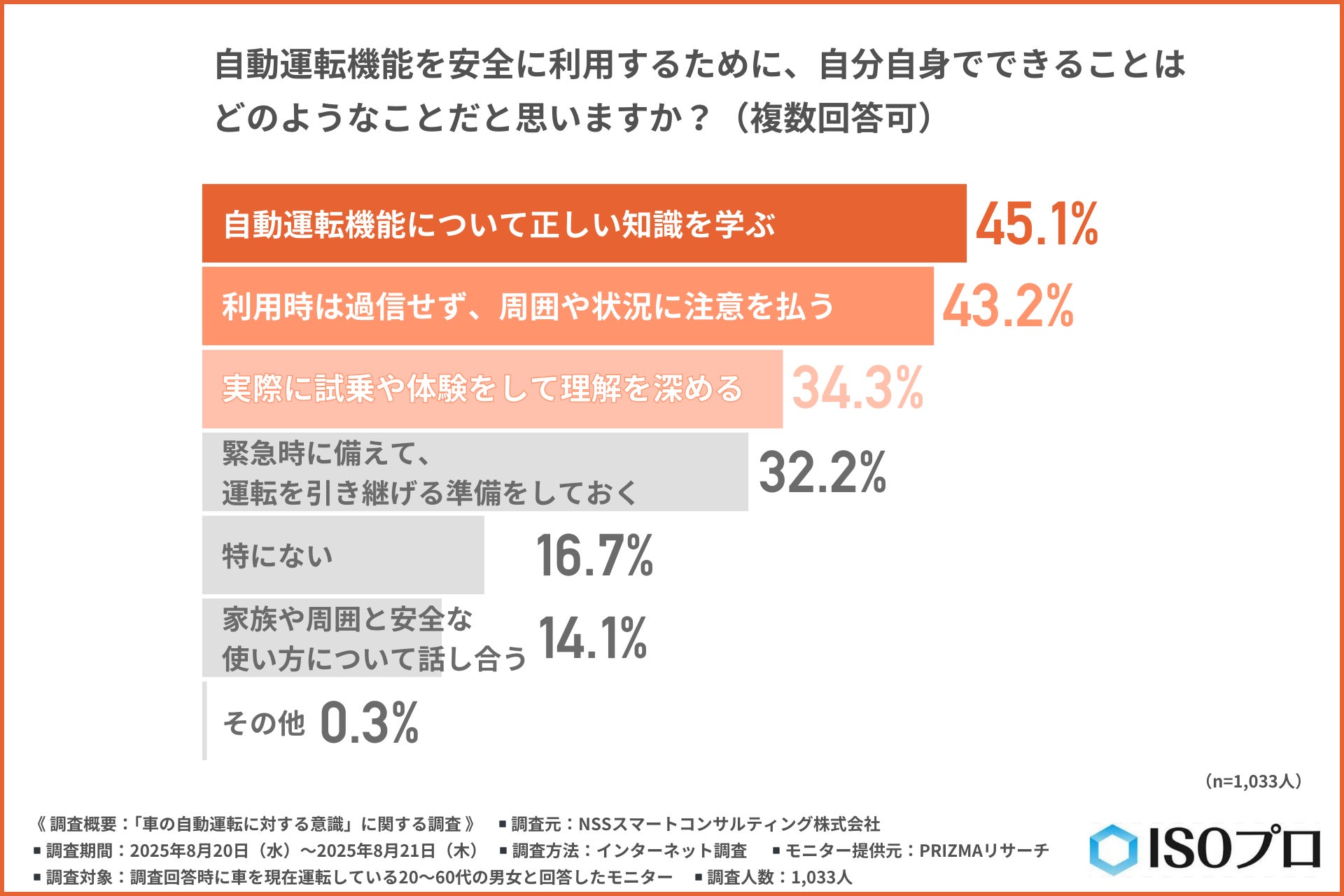

では、自動運転機能を安全に利用するために、自分自身でできると考えられていることは何でしょうか。

「自動運転機能を安全に利用するために、自分自身でできることはどのようなことだと思うか」と尋ねたところ、『自動運転機能について正しい知識を学ぶ(45.1%)』という回答が最多になり、『利用時は過信せず、周囲や状況に注意を払う(43.2%)』『実際に試乗や体験をして理解を深める(34.3%)』となりました。

利用者自身による技術への理解と、使用時の“主体的な注意”が安全性確保の鍵と見なされていることがわかりました。

安心して社会実装するために必要な制度・責任体制・企業への期待

では、自動運転機能で万が一交通事故が起きた場合、その責任は誰が負うべきと考えられているのでしょうか。

「自動運転機能で交通事故が発生した場合、責任の所在についてどのように考えているか」と尋ねたところ、『原則は運転者が負うべき(24.8%)』が最多になり、『運転者とメーカーの両方が状況に応じて負うべき(24.3%)』『原則はメーカー・開発企業が負うべき(16.9%)』となりました。

「運転者が責任を負うべき」と「運転者とメーカーが状況に応じて負うべき」という回答が拮抗しており、責任を一本化する考え方には支持が集まっていないことがうかがえます。

自動運転機能は、人間とシステムが関与する範囲が曖昧になりやすく、交通事故時の責任分担には柔軟かつ状況依存の判断が求められると考えられます。

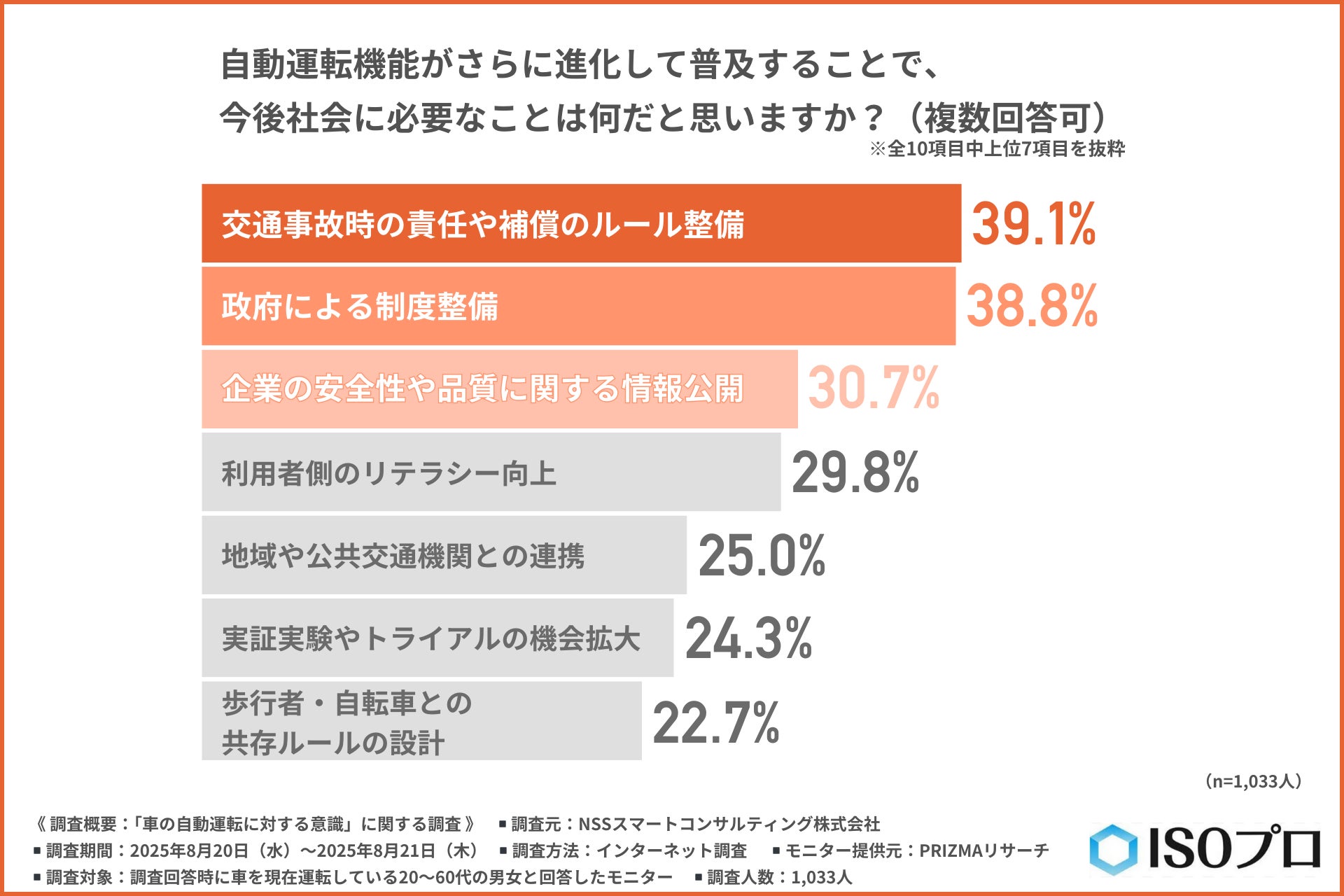

このように交通事故時の責任に対する考え方が分かれる中で、社会としてどのような取り組みが求められているのでしょうか。

「自動運転機能がさらに進化して普及することで、今後社会に必要なことは何だと思うか」と尋ねたところ、『交通事故時の責任や補償のルール整備(39.1%)』『政府による制度整備(38.8%)』『企業の安全性や品質に関する情報公開(30.7%)』が上位になりました。

「責任や補償のルール整備」「政府による制度整備」がともに約4割と、法制度面の対応が重要視されていることがうかがえます。

加えて、「企業の情報開示」や「利用者のリテラシー向上」など、多面的な基盤整備の必要性も浮き彫りとなりました。

技術だけでなく、制度・情報・教育を含めた社会全体での受け入れ体制構築が求められているといえるでしょう。

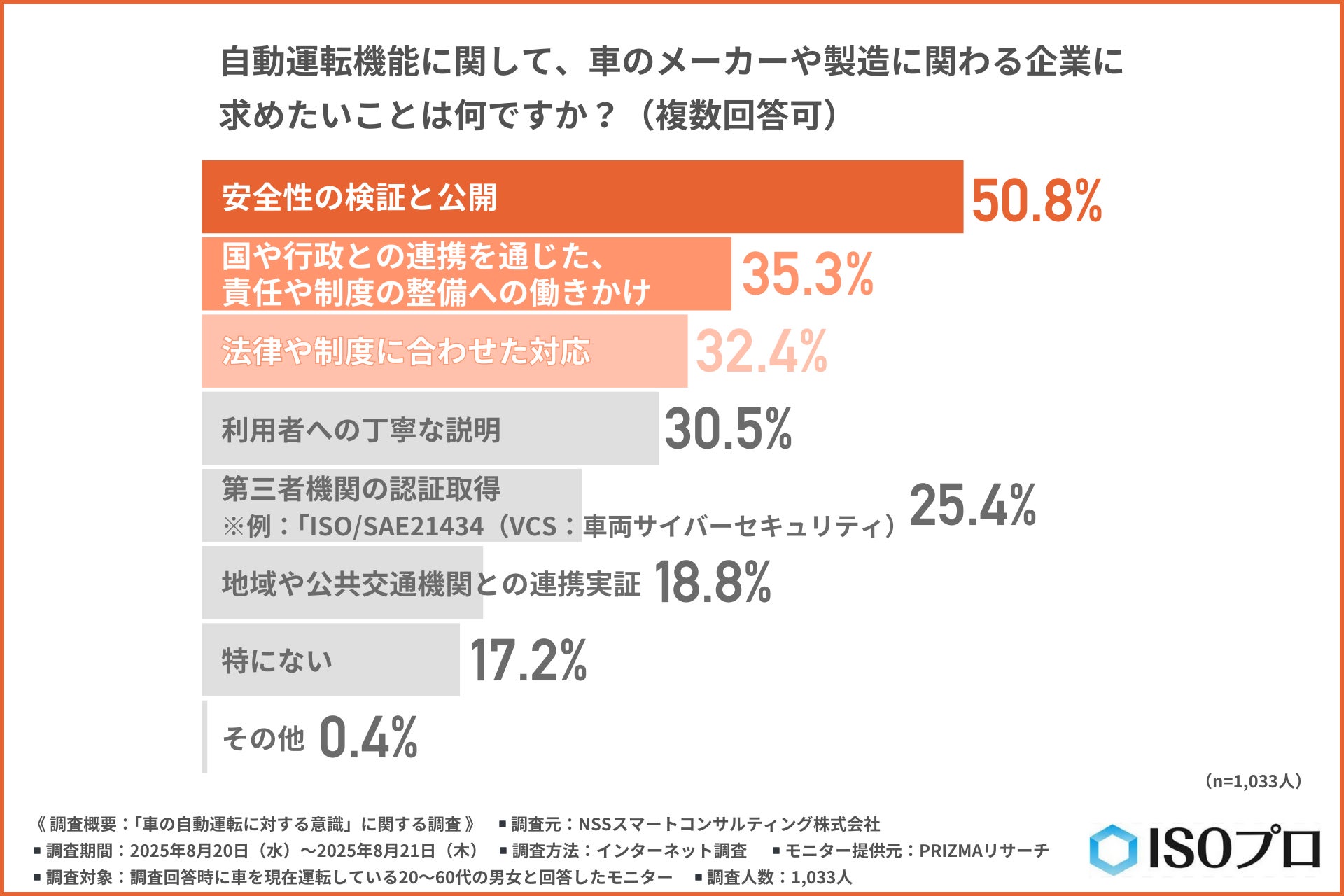

最後に、自動運転機能に関わる企業に対して求めたいことを聞きました。

「自動運転機能に関して、車のメーカーや製造に関わる企業に求めたいこと」について尋ねたところ、『安全性の検証と公開(50.8%)』という回答が最多になり、『国や行政との連携を通じた、責任や制度の整備への働きかけ(35.3%)』『法律や制度に合わせた対応(32.4%)』となりました。

最も求められているのは「安全性の検証と公開」で、信頼形成の基盤として透明な情報提示が不可欠と認識されているようです。

また、「制度の整備への働きかけ」や「法律や制度に合わせた対応」なども重視されており、企業には説明責任と積極的な制度対応が求められているといえるでしょう。

まとめ:期待と不安が世代ごとに交錯する自動運転機能の未来

今回の調査で、車の自動運転機能に対して、便利さと不安の両面を感じる複雑な心情が明らかになりました。

車の自動運転機能の認知度について、「よく知っている」と答えた方は約1割にとどまり、「ある程度知っている」や「少しだけ知っている」が多数を占めました。

自動運転機能に対する印象は、20代は「未来的でワクワクする」という回答が2位となり、新技術に対する期待の高さがうかがえました。

一方、30~50代は「機械に任せるのは不安」という回答が2位、60代では1位となり、年代が上がるごとに不安感が強まる傾向が見られました。

また、SAEレベル3以上の自動運転車の利用意向についても、20代では「利用してみたい」が約7割と利用に前向きですが、年代が上がるほど消極的な傾向が強まり、40代以降は「利用したくない」が4割以上となりました。

自動運転機能のメリットとしては、「運転の負担軽減」「交通事故の減少」「高齢者・障がい者の移動支援」が上位を占め、生活の質の向上や社会的な課題解決への貢献が期待されています。

一方で、不安点として「自動運転システムやAIの精度・信頼性」「交通事故発生時の責任の所在」「交通事故発生時の対応」などが挙がり、技術と制度の両面における信頼構築が課題として浮き彫りになりました。

そのようなことから、自動運転機能を安全に利用するために「正しい知識を学ぶ」「過信せず注意する」「理解を深める」といった意識が高まっており、自動運転機能は“学びながら使う”という新しい向き合い方が求められていることがうかがえます。

自動運転機能が普及することで今後社会に必要なことについては、「交通事故時の責任・補償ルールの整備」「政府による制度整備」「企業の情報公開」が挙がり、利用者・企業・行政の三者による協働の重要性が見て取れます。

さらに、企業に対しては「安全性の検証と公開」が強く求められており、社会全体の理解と安心を得るためには、透明性と丁寧な説明責任が鍵となるでしょう。

自動運転機能の進化と普及は今後加速していく流れであることから、世代ごとに異なる価値観や不安を理解し、技術・制度・教育の3つの視点から多角的に対応していくことが、社会に自動運転を円滑に導入するうえで欠かせないことがわかります。

「ISO」の新規取得・運用サポートなら『ISOプロ』

今回、「車の自動運転に対する意識」に関する調査を実施したNSSスマートコンサルティング株式会社は、ISOの新規取得・運用サポートサイト『ISOプロ』(https://activation-service.jp/iso/)を運営しています。

「IATF16949」とは、自動車産業に関する品質マネジメントシステムの規格です。

その内容には、「ISO9001」における品質マネジメントシステムをベースとしつつ、さらに自動車産業に特化した要求事項が追加されています。

「IATF16949」が制定された背景には、自動車業界における部品の多さがあります。部品供給は自社の内部で調達するのではなく、部品メーカーなどのサプライヤーによってその大半が行われていました。

そのため、自社だけでなくサプライチェーン全体の自動車の品質管理を確実にすることを目的として、IATF16949が制定されたのです。

<「IATF16949」に関するコラムはこちら>

https://activation-service.jp/iso/column/7247

ISOプロは、ISO審査員資格保有者やISO構築コンサルタント経験者が多く所属するISOの専門家集団です。

当サイトで発信する情報を通じ、サイト利用者様がISOの構築や運用などISOに関わる業務を円滑に進め、事業の成長につながるよう信頼できる情報発信を提供します。

ISOプロについて:https://activation-service.jp/iso/philosophy

その他ISO各種規格のコラムはこちら:https://activation-service.jp/iso/column

『ISOプロが訊く』ISO取得企業へのインタビュー掲載中

『ISOプロが訊く』とは、ISOを取得した企業様にISOプロがインタビューをする企画です。

その企業が、ISOを取得した理由や取得する上での課題、ISOを取得して何が変わったのかをうかがっています。

ISO運用企業様の生の声をぜひご覧ください。

ISOプロが訊く:https://activation-service.jp/iso/interview

ISO・HACCPコンサルタント募集中

ISOプロでは、全国各地のISO・HACCPコンサルタントを募集しています。

『お客様の実情に合わせた各種ISOやHACCPの構築、運用』をポリシーとして、サポート業務を行っております。

私たちの想いに共感いただける方、少しでもご興味がある方はぜひお問い合わせください。

ISOプロについて:https://activation-service.jp/iso/philosophy

お問い合わせフォーム:https://activation-service.jp/iso/lp/form-collabo-entry/

【会社概要】

会社名:NSSスマートコンサルティング株式会社

所在地:東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー21階

代表者:安藤栄祐

URL:https://nss-smart-consulting.co.jp/

事業内容:ISOコンサルティング事業、労務コンサルティング事業、オフィスサポート事業