デサイロ

技術哲学/スペキュラティブデザイン研究者のベンジャミン・ブラットンが主宰するシンクタンク「Antikythera」の日本初イベントが開催。テーマは「”Artificial” 生命、知能、惑星の人工化」

世界的に高い評価を受ける技術哲学/スペキュラティブ・デザインの研究者であるベンジャミン・ブラットン氏が主宰するシンクタンク「Antikythera」によるシンポジウム「Antikythera Tokyo」が、一般社団法人デサイロとの共催により日本で初めて開催されます。

「世界最古のコンピューター」が発見されたアンティキティラ島にちなんで名付けられた「Antikythera」は、惑星規模のコンピュテーション(Planetary Computation)を哲学的・技術的・地政学的な力として再定位することを目指したシンクタンクです。ブラットン氏は、Antikytheraのウェブサイトにて、いま技術と哲学を思考する重要性を次のように語ります。

「人類の思索的な想像力が技術的な能力をはるかに凌駕する歴史的瞬間が存在する。そうした時代はユートピアに溢れている。しかし一方で、「我々の」技術の可能性と影響力が、それを記述する概念はおろか、導く概念さえも凌駕する時代もある。現代は後者に近い。今この瞬間、技術——特に惑星規模のコンピュテーション(Planetary-scale Computation)——は我々の理論を凌駕している。私たちは文明規模の計算過剰のようなものに直面している。人間の行為能力が人間の知恵を超えているのだ。哲学にとって、いまは発明の時であるべきだろう」

LLMの急速な進化を筆頭に、人工知能、ロボット工学、人工生命の技術進化に対し、私たちがそれを記述するための概念や哲学の構築ができていないとすれば、何を起点に思考を深めていけばよいのでしょうか?

本シンポジウムでは「”Artificial” 生命、知能、惑星の人工化」をテーマに置きます。人工知能やロボット工学、人工生命の進展は、いまや「デザインされた生物的なるもの」とは何かを問う研究へとつながり、現代で最も注目するべきテーマの一つとなりつつあります。こうした分野が互いに混ざり合い、対話を重ねることによって、「人工とは何か?」という根源的な問いが、私たちの前に立ち現れているわけです。

今回、ブラットン氏と、Google バイスプレジデント兼フェローのブレイス・アグエラ・ヤルカス氏による「人工化とは何か?」「知能とは何か」を問い直す基調講演を経て、人工生命、人工知能、ロボット工学、建築、デザイン、哲学、人文学などの分野横断の実践者/研究者が集う2つのトークセッションが行われます。

ひとつ目のセッションのテーマは、「Synthetic Intelligence(合成された知能)」。人工生命、人工知能、ロボット工学の研究が交わることで、いまどのような知能や生命観が立ち現れているのかを議論します。

登壇するのは、人工生命研究の世界的第一人者である池上高志氏、「記号創発システム論」を通じてAIと人間が共に意味を見出す世界を構想する情報工学者の谷口忠大氏、ポスト・ヒューマン時代のアートとテクノロジーについて分野横断的に思索を重ねてきた文化理論家の清水知子氏です。モデレーターは、惑星のためのファッションをつくるスペキュラティヴ・デザインラボラトリーSynfluxを率いる川崎和也氏が務めます。

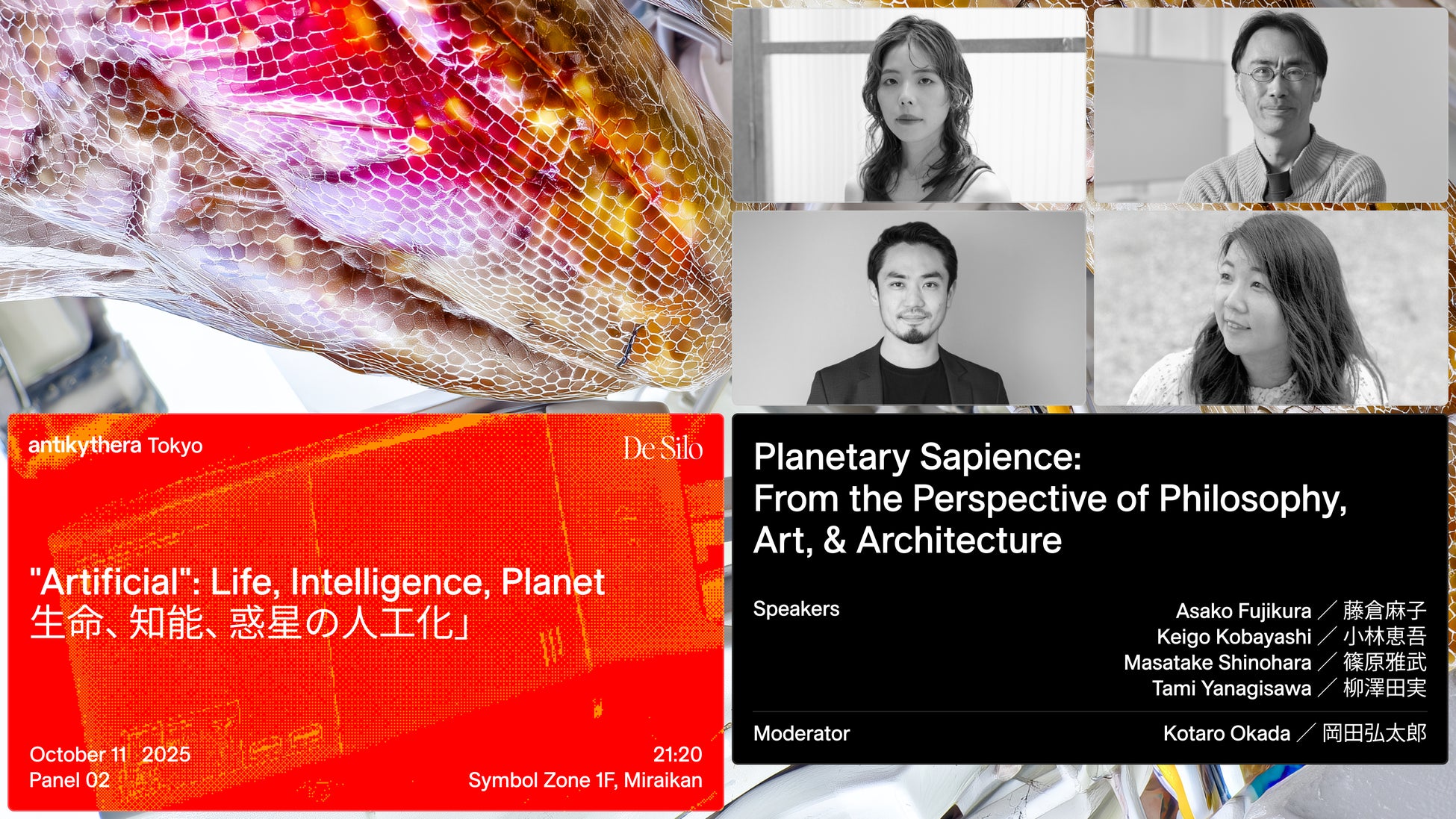

続くトークセッションのテーマは「Planetary Sapience(惑星規模の知性)」。哲学者ユク・ホイによる著書『Machine and Sovereignty: For a Planetary Thinking』や歴史学者ディペシュ・チャクラバルティによる著書『一つの惑星、多数の世界』が象徴するように、いま「Global(グローバル)」と対比するかたちで、「Planetary(惑星)」というパースペクティブが注目を集めています。本セッションでは、惑星的思考を前提としたときの、生命や知能、あるいは都市や人間の生存可能性について考えを深めていくセッションです。

登壇するのは、ティモシー・モートンの著作の翻訳を手がけ、『人新世の哲学』などで知られる哲学者の篠原雅武氏、「第19回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展」日本館のテーマ「中立点(In-Between) ー 生成AIと未来」にて作品を発表したアーティストの藤倉麻子氏、レム・コールハースが率いるOMA/AMOでの勤務経験があり、PlanetaryとLocalを行き来する建築実践を続けてきた建築家の小林恵吾氏、そして「聖なる価値」に注目し、宗教などの文化的背景とマインドセットとの関係を研究する哲学・宗教思想研究者の柳澤田実氏です。モデレーターを務めるのは、人文・社会科学分野の多彩な研究者と協働し、本イベントの共同主催を務める一般社団法人デサイロ代表理事の岡田弘太郎です。

「人工化による新たな混ざり合い」を、どのように思索し、どのように実装していくのか。人工生命、人工知能、ロボット工学、建築、デザイン、哲学、人文学、地政学などの分野を横断することで、技術に対する新たなる概念/哲学の構築を目指していきます。会場となるのは、東京・お台場の日本科学未来館。直径6メートルの球体ディスプレイにみずみずしい地球の姿を映し出す「ジオ・コスモス」を眺めながら、実験的な対話を通じて描かれる未来像をぜひ会場で体感していただければと思います。皆さまのご参加をお待ちしております。

■イベント詳細

17:30-

Door open/開場

18:00-18:10

Opening/ご挨拶

18:10-19:10

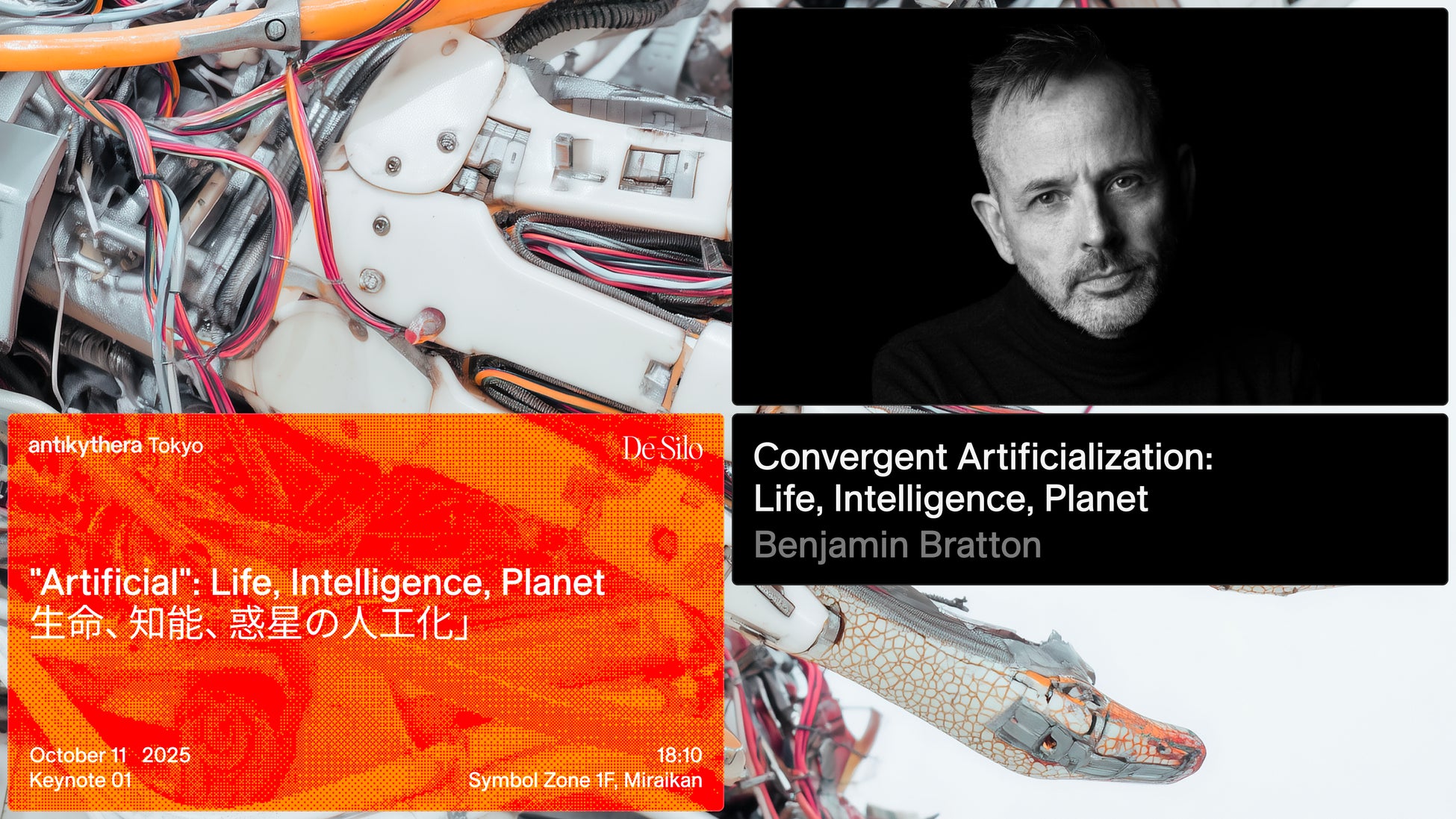

Keynote 01

Convergent Artificialization: Life, Intelligence, Planet

「人工化」への収束:生命、知能、惑星

by Benjamin Bratton

19:10-20:10

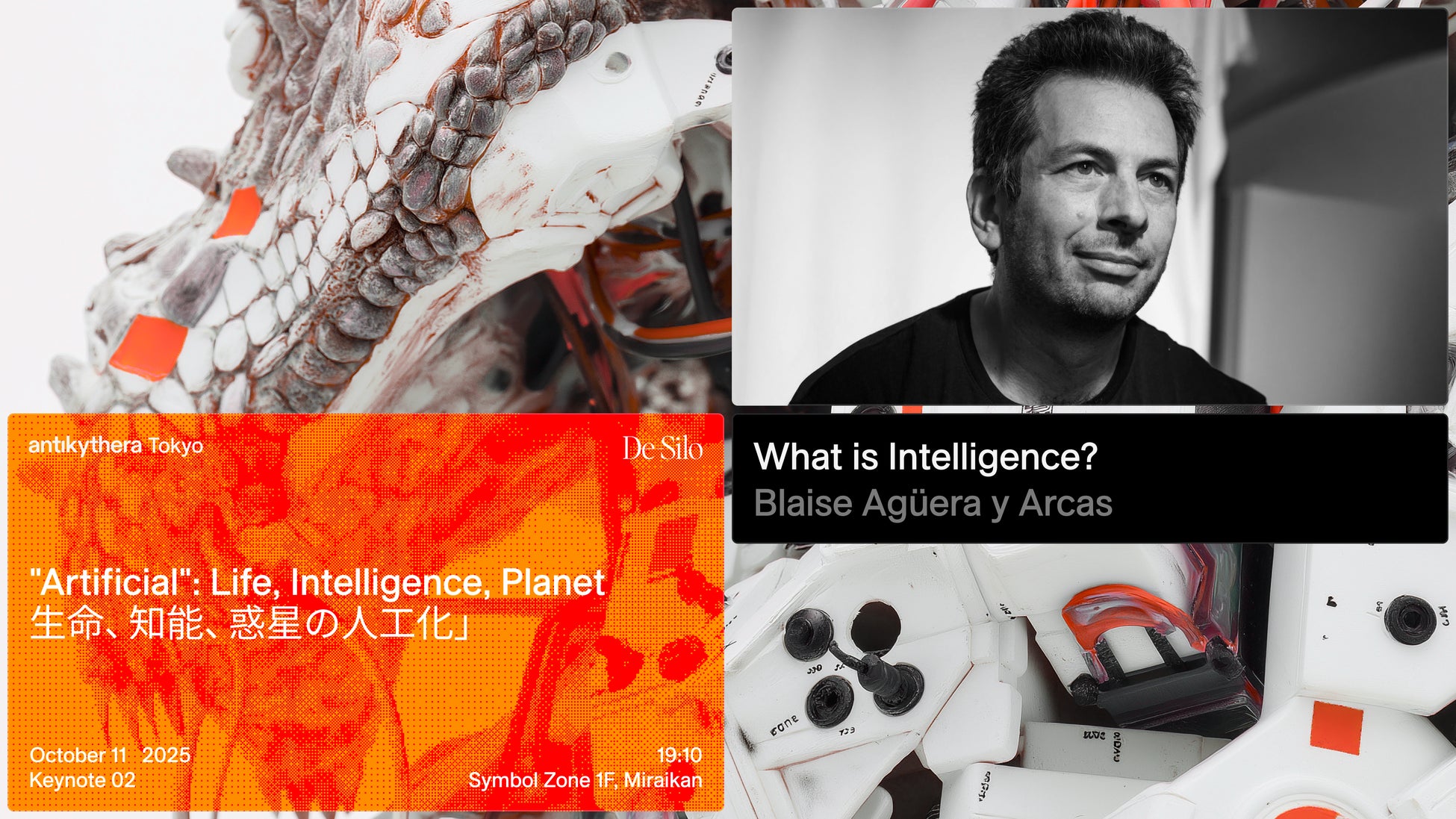

Keynote 02

What is Intelligence?

知能とは何か?

by Blaise Agüera y Arcas

20:10-20:20

Break/休憩

20:20-21:20

Talk Session 01

Synthetic Intelligence: Alternative view of life, intelligence and robotics

シンセティック・インテリジェンス(合成された知能):生命、知能、ロボティクスへのオルナタティブな視点

池上高志/谷口忠大/清水知子

モデレーター:川崎和也

21:20-22:20

Talk Session 02

Planetary Sapience: From the Perspective of Philosophy, Art, and Architecture

プラネタリー・サピエンス(惑星規模の知性):哲学、アート、建築から考える

藤倉麻子/小林恵吾/篠原雅武/柳澤田実

モデレーター:岡田弘太郎

22:20-22:30

Closing

22:30-23:00

Meetup

※Keynote01/02は英語、トークセッション01/02は日本語で実施されます。同時通訳はありません。

※イベントのオンライン中継はありません。

■日時

2025年10月11日18:00-23:00

■場所

日本科学未来館 1階シンボルゾーン

〒135-0064 東京都江東区青海2丁目3−6

■参加費

無料

席数に限りがあるため、【こちらのPeatixフォーム】より事前申し込みをお願いします。会場のキャパシティに達し次第、チケット受付を締め切らせていただきます。

■主催

Antikythera、De-Silo

■協力:

日本科学未来館、Synflux

■スピーカー/モデレーター

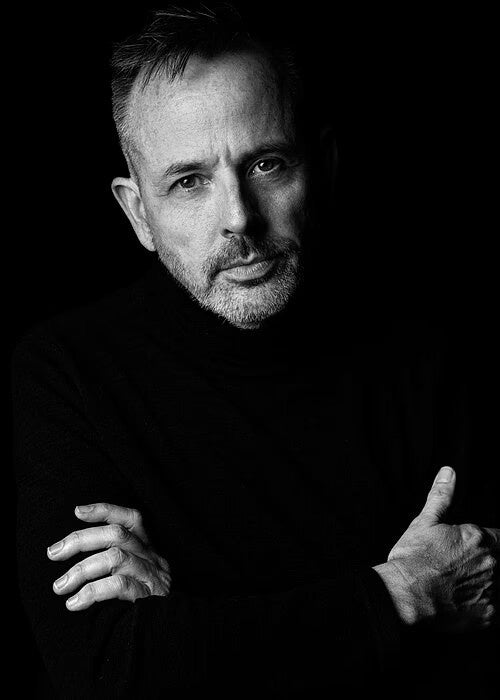

BENJAMIN BRATTON|ベンジャミン・ブラットン

計算技術の継続的な進化に焦点を当てた「技術哲学」の研究者。カリフォルニア大学サンディエゴ校教授として、技術哲学およびスペキュラティブデザインに関して教鞭をとる。多様な形態の「惑星規模のコンピュテーションに特化したR&D機関「Antikythera」所長。Antikytheraはデザインスタジオ、サロン、セミナー、公開プログラムを主催し、MITプレスから学術誌と書籍シリーズを刊行している。ブラットンの研究は、計算を単なる技術装置ではなく、文化・政治・知識を再構築する惑星規模のインフラとして位置づける。著書に『The Stack: On Software and Sovereignty』(MITプレス)があり、ここで「惑星規模のコンピュテーション」に関する概念を提唱。地球システム・クラウドプラットフォーム・都市・インターフェース・ユーザーのネットワークが、主権と主体性を再編成する新たな「偶発的巨大構造体(accidental megastructure)」を形成する過程を論じている。同書の10周年記念版が今年後半に刊行予定。2024年、ブラットンはGoogle「Paradigms of Intelligence(Pi)」グループに客員研究員として参加し、ニューロモーフィックコンピューティング、アルゴリズム設計、大規模エージェントシミュレーションにおける知能の人工化に取り組んでいる。また、ヨーロッパ大学院、SCI-Arc、UCLA、USC、NYU上海校で教鞭を執り、NYU上海校ではAIと文化センターを設立。

Blaise Agüera y Arcas|ブレイス・アグエラ・イ・アルカス

グーグル バイスプレジデント兼フェロー/Technology & Society部門 CTO。AIおよび関連分野の基礎研究に取り組むParadigms of Intelligence(Pi)の創設者。Piではニューラルコンピューティングの基盤、アクティブ・インファレンス(能動的推論)、社会性、進化、人工生命などを研究対象としている。2008年にMITの「TR35」賞を受賞。グーグルでこれまでAndroidやPixel 向けのオンデバイス機械学習を革新し、個人データを共有せずに分散型でモデルを学習させるフェデレーテッドラーニングを考案。また、「Artists + Machine Intelligence」プログラムを立ち上げた。著書に『Who Are We Now?』『Ubi Sunt』『What Is Life?』がある。2025年9月に新著『What Is Intelligence? Lessons from AI About Evolution, Computing, and Minds』を刊行予定。

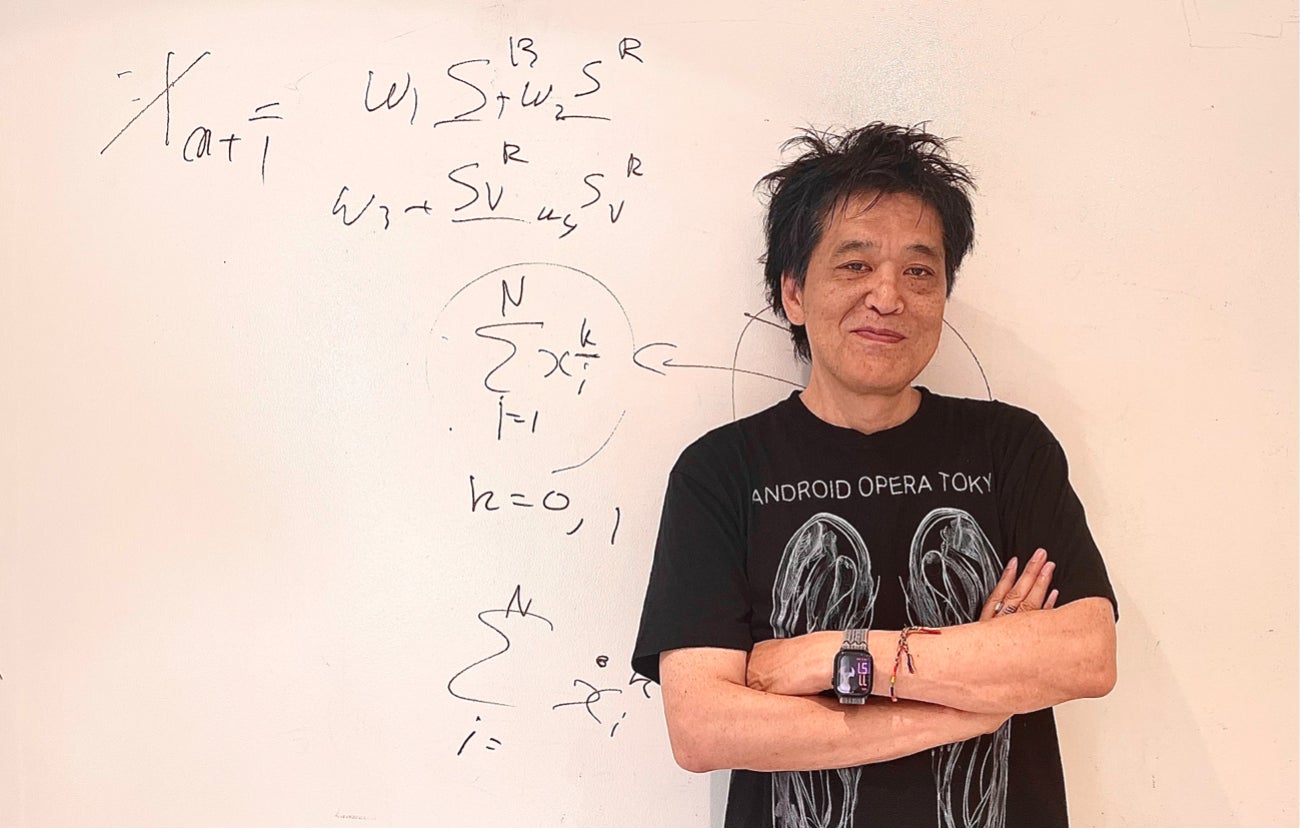

池上高志|TAKASHI IKEGAMI

東京大学教授。専門は複雑系科学・人工生命。進化モデル化、自己組織化する油滴実験、アンドロイド ALTER3 研究など幅広く展開。科学と芸術を架橋する活動で国際的評価を受け、アルス・エレクトロニカ、文化庁メディア芸術祭で受賞。EXPO2025「生命進化の樹」など社会発信にも取り組む。著書に『動きが生命をつくる』(青土社、2007)『生命のサンドウィッチ理論』(講談社、2012)、『人間と機械のあいだ』(共著、講談社、2016)がある。

谷口忠大|TADAHIRO TANIGUCHI

京都大学大学院情報学研究科教授。博士(工学・京都大学)。2006年京都大学大学院工学研究科博士課程修了。立命館大学情報理工学部助教、准教授、教授を経て2024年より現職。その間、Imperial College London客員准教授などを歴任。現在、パナソニックホールディングス株式会社シニアテクニカルアドバイザーを兼務し、AI研究開発にも従事。また、一般社団法人Tomorrow Never Knows理事、一般社団法人ビブリオバトル協会代表理事、一般社団法人AIロボット協会(AIRoA)理事、株式会社ABEJA技術顧問、IEEE Cognitive and Developmental Systems Technical CommitteeのChair。専門は人工知能、創発システム、認知発達ロボティクス。個体における言語の学習とその意味理解、および社会における記号システムの形成メカニズムを、記号創発システムという観点から、構成論的アプローチを用いて探求する「記号創発ロボティクス」の分野を開拓。近年では集合的予測符号化(Collective Predictivfe Coding: CPC)仮説を提案し注目を集める。主な受賞歴にシステム制御情報学会論文賞、Advanced Robotics Best Survey PaperAwardなど多数。主な著書に『記号創発ロボティクス』(講談社)、『心を知るための人工知能』(共立出版)、『イラストで学ぶ人工知能概論』(講談社)など多数。

清水知子|TOMOKO SHIMIZU

東京藝術大学大学院国際芸術創造研究科教授。文化理論・メディア文化論を専門とし、アートとテクノロジーの交差を軸に、動物、ジェンダー、エコロジーなど芸術と政治をめぐる問題を研究。著書に『文化と暴力――揺曳するユニオンジャック』(月曜社)、『ディズニーと動物――王国の魔法をとく』(筑摩選書)、共訳書にジュディス・バトラー『アセンブリ』(青土社)、アントニオ・ネグリ/マイケル・ハート『叛逆』(NHK出版)、デイヴィッド・ライアン『9・11以後の監視』(明石書店)など。

藤倉麻子|ASAKO FUJIKURA

1992年生まれ。都市・郊外を横断的に整備するインフラストラクチャーやそれらに付属する風景の奥行きに注目し、主に3DCGアニメーションの手法を用いた作品を制作。近年では、埋立地で日々繰り広げられている物流のダイナミズムと都市における庭の出現に注目した空間表現を展開している。近年の展覧会に「マシン・ラブ:ビデオゲーム、AIと現代アート」(森美術館、2025)、「積層する時間:この世界を描くこと」(金沢21世紀美術館、2025)、第19回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展日本館展示「IN-BETWEEN(中立点)―生成AIと未来」(2025)などがある。

小林恵吾|KEIGO KOBAYASHI

早稲田大学創造理工学部建築学科准教授、博士。一級建築士、オランダ王国登録建築士、NoRA TOKYO Inc.主宰。1978年東京生まれ。2002年早稲田大学理工学部建築学科卒業。2005年ハーバード大学大学院デザイン学部修士課程修了後、2012年までOMA-AMOロッテルダム事務所に勤務。主に北アフリカと中東地域のプロジェクトを多数担当。その後、早稲田大学創造理工学部建築学科助教を経て2016年より同大学准教授。NoRA TOKYO Inc. 主宰。主な作品に「第14回ヴェネチアビエンナーレ国際建築展日本館展示計画」、「東京国立近代美術館Gordon Matta-Clark展会場計画」、「House +O」など。

篠原雅武|MASATAKE SHINOHARA

京都大学大学院総合生存学館特定准教授。1975年、横浜市生まれ、1999年、京都大学総合人間学部卒業。2007年、京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程修了。博士(人間・環境学)。専門は哲学、建築思想、批評理論、環境人文学など。現在、京都大学大学院総合生存学館特定准教授。主な著書に『複数性のエコロジー』(以文社、2016年)、『人新世の哲学』(人文書院、2018年)、『「人間以後」の哲学』(講談社、2020年)。主な翻訳書にティモシー・モートン『自然なきエコロジー』(以文社、2018年)、ティモシー・モートン『ヒューマン・カインド』(岩波書店、2022年)。

柳澤田実|TAMI YANAGISAWA

東京大学総合文化研究科博士課程修了。博士(学術)、南山大学准教授などを経て、関西学院大学神学部准教授。専門は哲学・宗教学。宗教などの文化的背景とマインドセットとの関係を中心に研究している。訳書にターニャ・M・ラーマン著「リアル・メイキング いかにして『神』は現実となるのか」(2024年、慶応義塾大学出版会)、編著書に『ディスポジション──哲学、倫理、生態心理学からアート、建築まで、領域横断的に世界を捉える方法の創出に向けて』(2008年、現代企画室)など。

川崎和也|KAZUYA KAWASAKI

1991年生まれ。Synflux CEO。スペキュラティヴ・ファッションデザイナー。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科エクスデザインプログラム修士課程修了(デザイン)、同後期博士課程単位取得退学。専門は、デザインリサーチとファッションデザインの実践的研究。主な受賞に、Kering Generation Award Japanファイナリスト、第41回毎日ファッション大賞 新人賞・資生堂奨励賞、H&M財団グローバルチェンジアワード特別賞、文化庁メディア芸術祭アート部門審査委員会推薦作品選出、Wired Creative Hack Awardなど。Forbes Japan 30 under 30 2019、WWD JAPAN NEXT LEADERS 2020選出。経済産業省「これからのファッションを考える研究会 ファッション未来研究会」委員。監修・編著書に『SPECULATIONS』(ビー・エヌ・エヌ、 2019)、共著に『クリティカル・ワード ファッションスタディーズ』(フィルムアート社、 2022)、共編著に『サステナブル・ファッション』(学芸出版社、 2022)がある。

岡田弘太郎|KOTARO OKADA

一般社団法人デサイロ代表理事。一般社団法人B-Side Incubator代表理事。『WIRED』日本版エディター。クリエイティブ集団「PARTY」パートナー。2022年、人文・社会科学分野の研究者を中心としたリサーチスタジオである一般社団法人デサイロを設立し、産官学の多様なステークホルダーとの連携によるプロジェクト創出や知の拠点づくり、研究者とアーティストの協働によるアートフェスティバルのプロデュースなどを行う。1994年東京生まれ。「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2023」選出。

■主催団体

Antikythera

「惑星規模のコンピュテーション」を哲学的・技術的・地政学的力として再定位するシンクタンク。2022年に設立され、ベンジャミン・ブラットンが所長を務める。「惑星規模のコンピュテーション」の過去・現在・未来を研究し、学界・産業界・市民社会のパートナーと連携した学際的スタジオ、講演、サロン、書籍を通じてシナリオを開発。コントリビューターは、デザイン、テクノロジー、哲学、工学、国際関係、社会科学、芸術、人文科学など幅広い分野にまたがる。シンクタンクはデザインリサーチを活用し、財団・シンクタンク・企業・学術機関・市民社会組織との協働を通じて技術哲学を推進するシナリオや思考実験を開発。拠点はバーグルエン研究所に置かれている。

一般社団法人デサイロ

一般社団法人デサイロは、次の社会を形づくる思想やアイデアを生み出すリサーチスタジオです。人文・社会科学分野の研究者を中心に、学術知を起点とする未来洞察やコンサルティングサービスの提供、知の拠点や場づくり、研究者向けのインキュベーション・助成プログラムの運営、自社レーベル/メディアの運営、アートフェスティバルのプロデュースなど、研究と多分野のかけ合わせによるプロジェクト創出を通じて、「知の創造と流通」を支えていきます。