株式会社PREVENT

中高年の健康不安1位は「肩こり・腰痛・関節痛」――運動不足や脂質異常も大きな悩みに

株式会社PREVENT(所在地:愛知県名古屋市、代表取締役:萩原 悠太)は、50~60代の方を対象に、「中高年の健康情報との付き合い方」に関する調査を行いました。

「健康」は日々の生活と切っても切り離せない大きな関心事であり、テレビやインターネット、SNSなど、さまざまなメディアから健康情報が日々大量に発信されています。

そうした情報の中には、有益なものもあれば、一見正しそうに見えても自分には適さないものもあるでしょう。

膨大な情報の中から、自分にとって本当に必要なことを見極めるのは、決して簡単なことではありません。

では、中高年の方はこうした情報とどのように向き合い、健康そのものとどのように付き合っているのでしょうか。

そこで今回、オンライン完結型⽣活習慣改善⽀援サービス「Mystar」(https://prevent.co.jp/service/#mystar)を提供している株式会社PREVENTは、50~60代の方を対象に、「中高年の健康情報との付き合い方」に関する調査を行いました。

調査概要:「中高年の健康情報との付き合い方」に関する調査

【調査期間】2025年7月3日(木)~2025年7月4日(金)

【調査方法】PRIZMA(https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

【調査人数】1,011人

【調査対象】調査回答時に50~60代であると回答したモニター

【調査元】株式会社PREVENT(https://prevent.co.jp/)

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

食事管理法・健康トレンド、あなたはいくつ知っている?健康情報の多さに戸惑いも

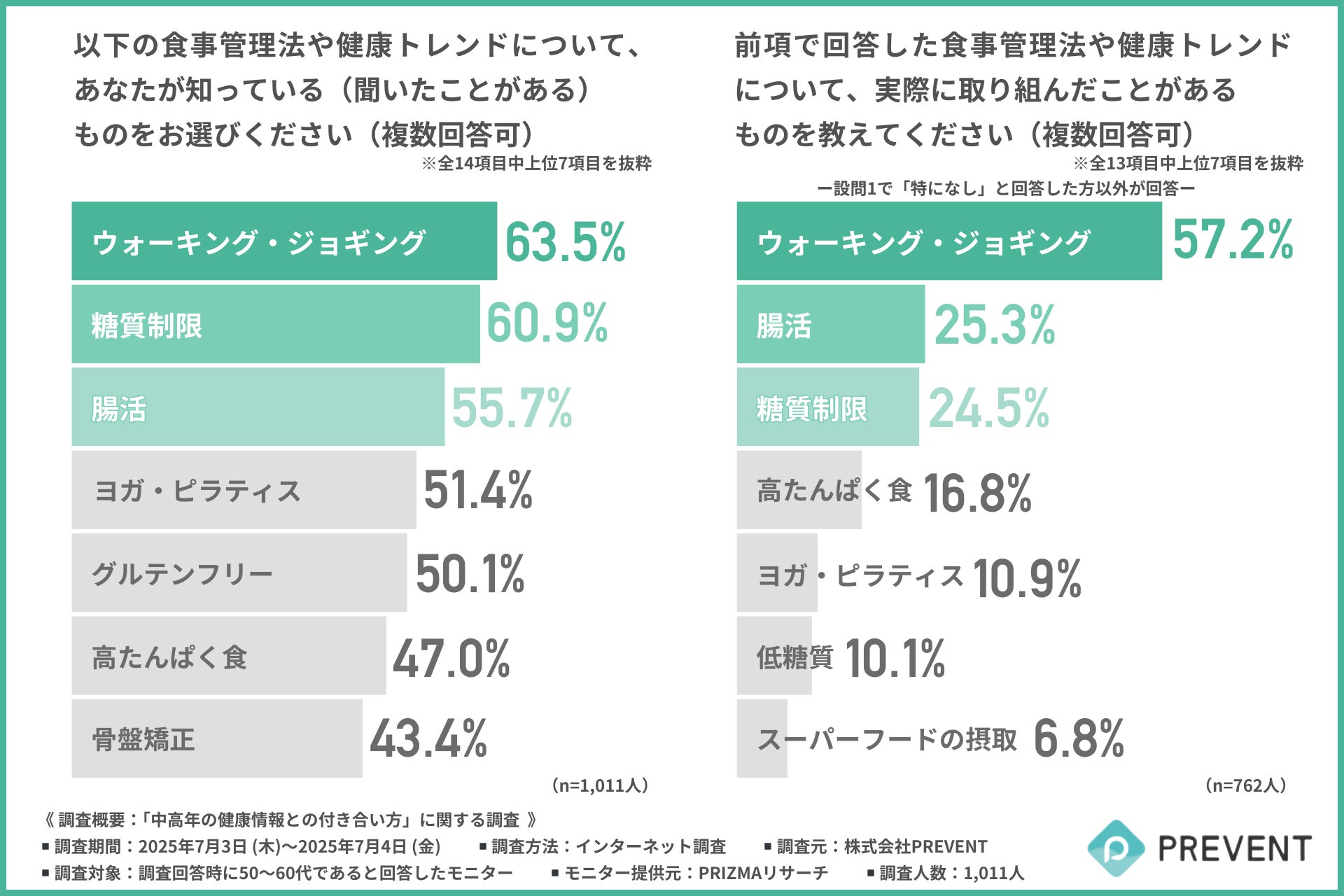

はじめに、「食事管理法や健康トレンドについて、あなたが知っている(聞いたことがある)もの」について尋ねたところ、『ウォーキング・ジョギング(63.5%)』と回答した方が最も多く、『糖質制限(60.9%)』『腸活(55.7%)』となりました。

健康に対する意識が高まる中で、『ウォーキング・ジョギング』や『糖質制限』といった耳馴染みの良い手法が広く認知されていることがわかります。

また、『腸活』や『ヨガ・ピラティス』といったものも半数以上に認知されており、健康情報の多様化が進んでいることがうかがえます。

知っている食事管理法や健康トレンドの中で、実際に取り組んだことがあるものはどれなのでしょうか。

前の質問で『特になし』と回答した方以外に、「前項で回答した食事管理法や健康トレンドについて、実際に取り組んだことがあるもの」について尋ねたところ、『ウォーキング・ジョギング(57.2%)』と回答した方が最も多く、『腸活(25.3%)』『糖質制限(24.5%)』となりました。

知っている食事管理法や健康トレンドと同様に、取り組んだことがあるものとして『ウォーキング・ジョギング』や『腸活』『糖質制限』が上位になりました。

特に、『ウォーキング・ジョギング』は比較的取り組みやすく、運動としてのハードルが低いためと考えられます。

また、こうした広く認知されている基本的な手法は、見知った情報であるからこそ、実際に取り組む際の心理的ハードルを下げているともいえるでしょう。

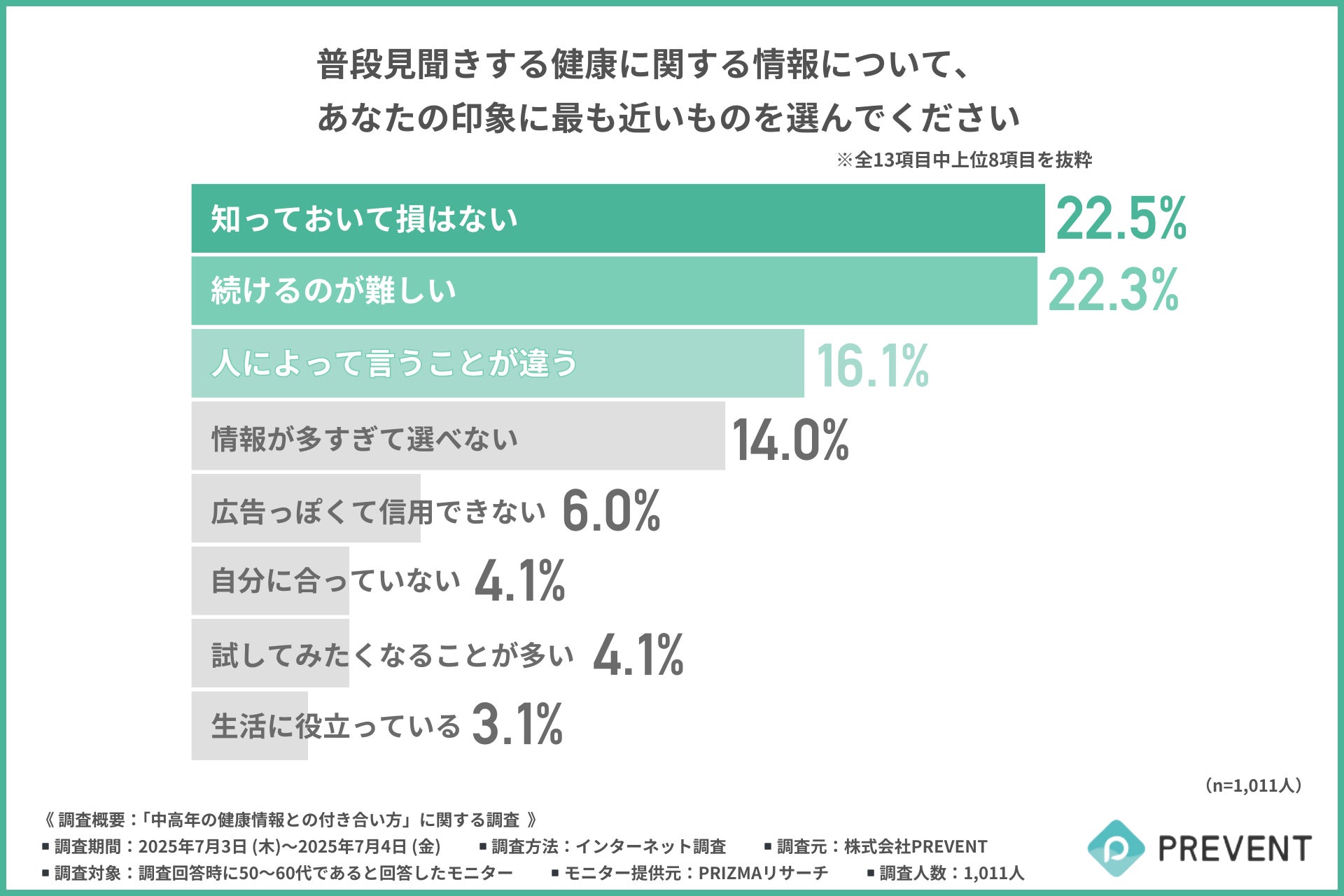

では、日常的に見聞きする健康情報に対してどのような印象を持っているのでしょうか。

「普段見聞きする健康に関する情報について、あなたの印象に最も近いもの」について尋ねたところ、『知っておいて損はない(22.5%)』と回答した方が最も多く、『続けるのが難しい(22.3%)』『人によって言うことが違う(16.1%)』となりました。

『知っておいて損はない』が最多となりましたが、全体的にポジティブな印象は下位にとどまり、『続けるのが難しい』『人によって言うことが違う』『広告っぽくて信用できない』『自分に合っていない』といった否定的な見方が上位に挙がりました。

中高年層の間で健康情報への根本的な不信感や戸惑いが広がっていることがうかがえます。

送り手側の意図や情報の整合性に対する懸念が、情報そのものの受け止め方を左右している可能性もあるでしょう。

中高年の健康面、悩み1位は「肩こり・腰痛・関節の痛み」

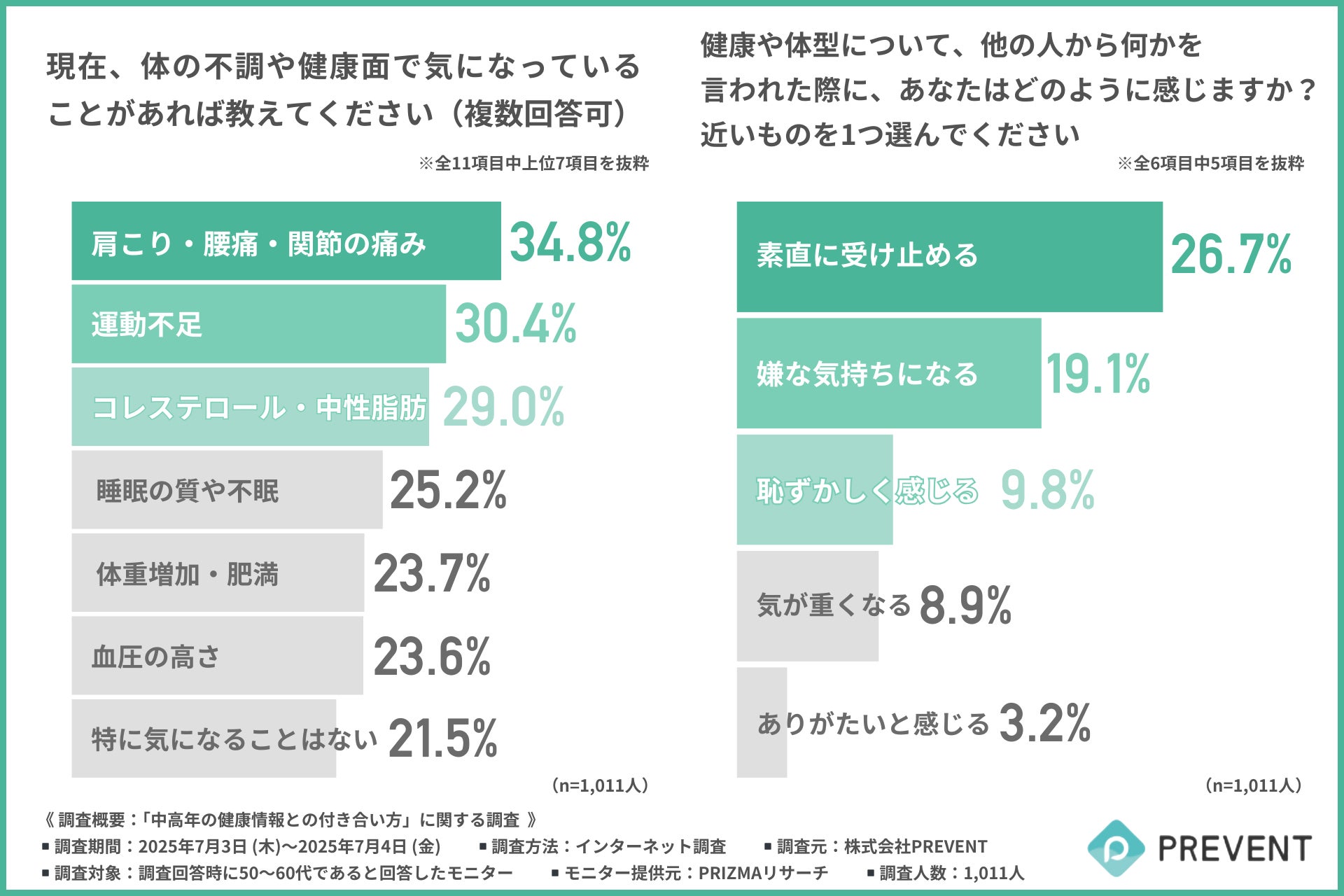

次に、体の不調や健康面で気になっていることについてうかがいました。

「現在、体の不調や健康面で気になっていること」について尋ねたところ、『肩こり・腰痛・関節の痛み(34.8%)』と回答した方が最も多く、『運動不足(30.4%)』『コレステロール・中性脂肪(29.0%)』となりました。

身体的不調に関する回答が上位を占めたのは、加齢による体調変化の実感が背景にあると考えられます。

『運動不足』や『コレステロール・中性脂肪』も上位にあり、生活習慣の乱れや年齢に伴う体質変化を気にする声が読み取れますが、他人から健康や体型に関する指摘を受けた場合、どのような感情を抱くのでしょうか。

「健康や体型について、他の人から何かを言われた際に、あなたはどのように感じるか」について尋ねたところ、『素直に受け止める(26.7%)』『嫌な気持ちになる(19.1%)』『恥ずかしく感じる(9.8%)』が上位になりました。

『素直に受け止める』というポジティブな反応が約3割となった一方で、ネガティブな感情を抱く方も一定数いることがわかりました。

これは、健康や体型という話題がプライベートな領域に深く関わるため、言われ方や関係性によって印象が左右されるからかもしれません。

実際に、健康や体型に関して他人から言われて印象に残っていることについて詳しく聞きました。

■他人から言われて印象に残っていることとは?

・最近痩せたと思ったのに太ったなと言われたときショックだった(50代/男性/神奈川県)

・体調を崩すと「また」と言われる(50代/女性/大阪府)

・お腹が出てきてタンクを積んでいるようだと言われた(50代/男性/東京都)

・胸よりお腹が出ているよと言われた(50代/女性/福井県)

「太った」「お腹が出ている」など外見に関する指摘は、変化を突きつけられる瞬間でもあり、羞恥や自己否定の感情を引き起こす場合もあるようです。

無意識のうちに自身の体型に対するプレッシャーや健康への動機づけとなっている可能性はありそうです。

「ずっと健康でいたい!」でもその健康習慣…なんとなくやっていませんか?

では、健康のためにどのような取り組みを行っているのでしょうか。

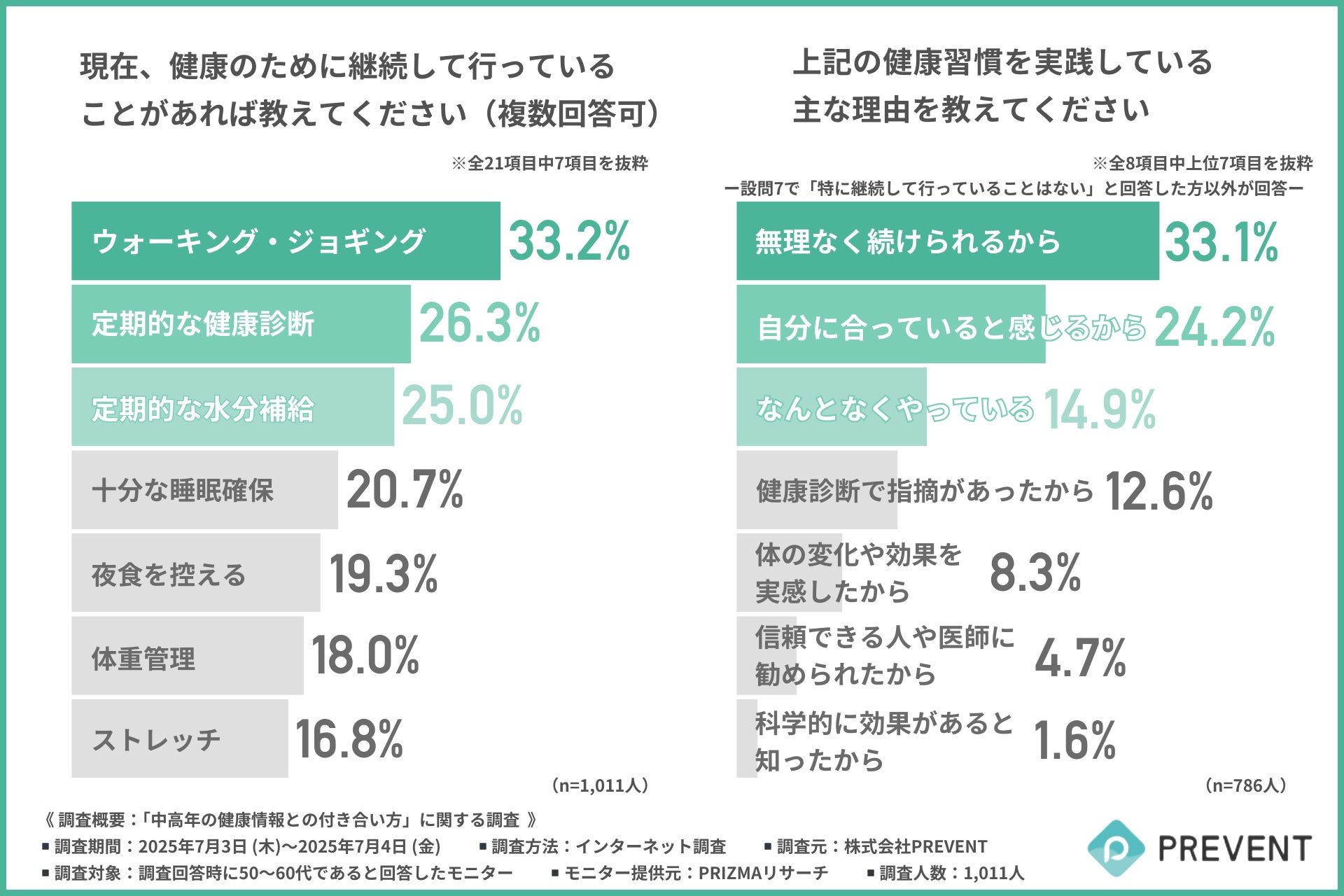

「現在、健康のために継続して行っていること」について尋ねたところ、『ウォーキング・ジョギング(33.2%)』と回答した方が最も多く、『定期的な健康診断(26.3%)』『定期的な水分補給(25.0%)』となりました。

実践の中心となっているのは、手間がかからず日常の中で取り入れやすい習慣です。

ウォーキングやジョギングはコストをかけずに実施でき、「健康診断」や「水分補給」も継続しやすい傾向にあるようですが、どのような理由でその健康習慣を実践しているのでしょうか。

前の質問で『特に継続して行っているものはない』と回答した方以外に、「その健康習慣を実践している主な理由」について尋ねたところ、『無理なく続けられるから(33.1%)』と回答した方が最も多く、『自分に合っていると感じるから(24.2%)』『なんとなくやっている(14.9%)』となりました。

継続の鍵は「負担感が少ないこと」と「個人との適合性」であることが示唆されました。

ただし、自身に合った方法を選択しているというよりは「なんとなく」行っているという回答も一定数あるようです。

一方で、「効果の実感」や「科学的根拠」などを理由に挙げた方は少なく、継続のモチベーションは、実感や信頼性よりもあくまで自分に合うことと気軽さが重要と考えていることがわかります。

自分に合った健康習慣「興味あり」は約7割、求められているのは成果やメリットを“実感”できる仕組み

続いて、自分に合った健康習慣を知ることに対する関心度をうかがいました。

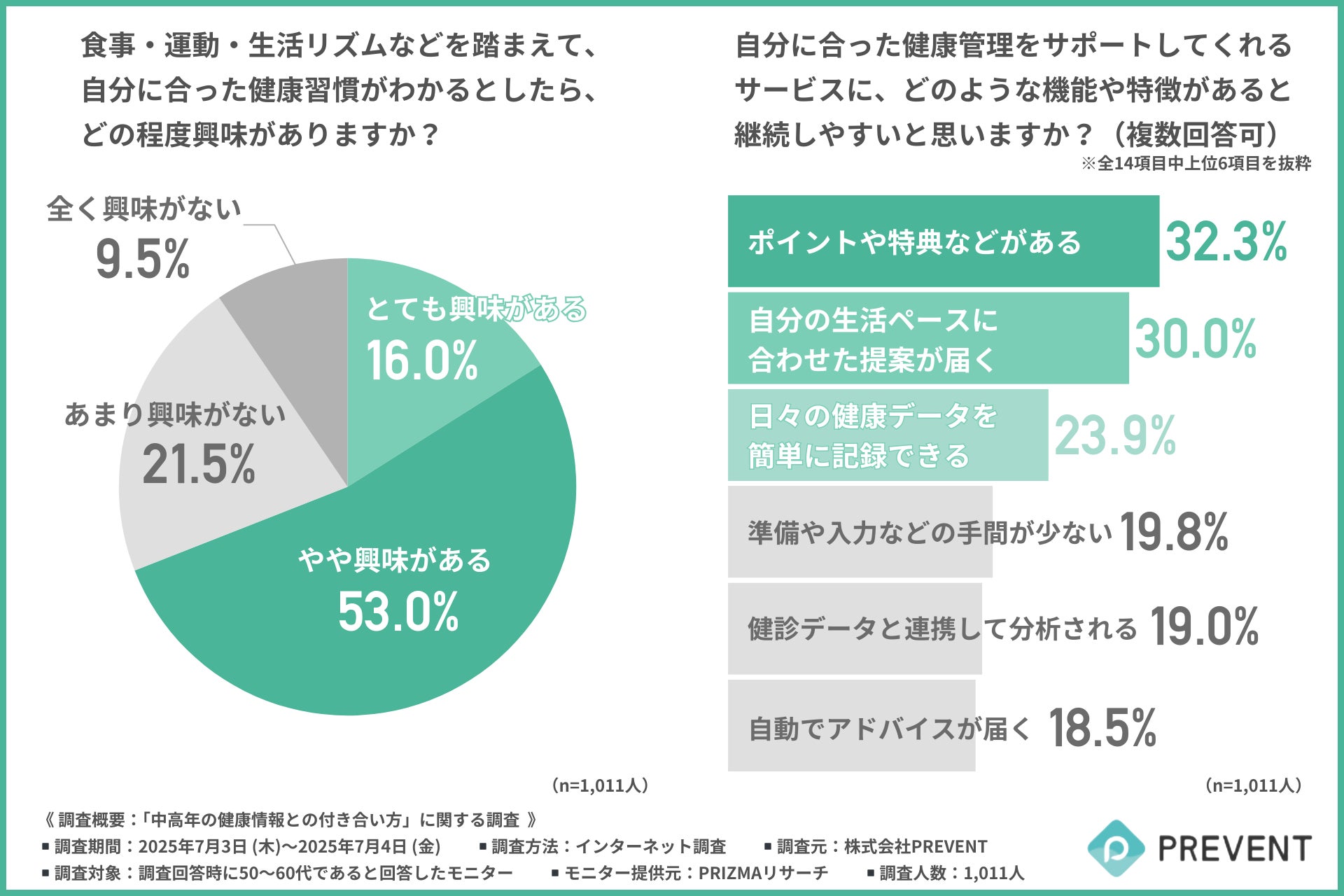

「食事・運動・生活リズムなどを踏まえて、自分に合った健康習慣がわかるとしたら、どの程度興味があるか」と尋ねたところ、約7割が『とても興味がある(16.0%)』『やや興味がある(53.0%)』と回答しました。

健康に関する情報が溢れる中で、「自分にとって正しい選択」を求めるニーズが非常に高いことが示されました。

「興味がない」という回答も一定数あるものの、多くの方が「個別性」のある健康管理に関心を寄せています。

では、自分に合った健康管理をサポートしてくれるサービスについて、どのような機能や特徴があると継続しやすいと思うのでしょうか。

「自分に合った健康管理をサポートしてくれるサービスに、どのような機能や特徴があると継続しやすいと思うか」と尋ねたところ、『ポイントや特典などがある(32.3%)』と回答した方が最も多く、『自分の生活ペースに合わせた提案が届く(30.0%)』『日々の健康データを簡単に記録できる(23.9%)』となりました。

ポイント制度などの報酬や評価といった外部の要因によって行動を促す「外的動機」と、自分からやりたいと思うための興味や関心、やりがい、価値基準に基づく「内的動機」の両面が支持されました。

メリットがあると行動に移しやすく、さらに自分に合った形であれば無理なく続けられる、という2つの要素がそろうことで継続性が高まると考えられます。

また、入力の簡便さや自動化も支持されており、いかにストレスなく続けられるかが評価軸となっていることがわかりました。

まとめ:情報過多の時代に、健康迷子の中高年が取り入れるべきは信頼できる個別化された健康習慣

今回の調査で、中高年世代の健康に対する姿勢について、「情報は知っているが、実際の実践は限られている」という構造が浮かび上がりました。

認知されている健康法は、「ウォーキング・ジョギング」「糖質制限」「腸活」など日常的に耳にするものです。

しかし、認知と実践の間には大きな乖離があり、実際に取り組んだことがある健康法としては「ウォーキング・ジョギング」以外の割合は顕著に減少します。

これは、関心があっても「自分に合うか不明」や「続けにくい」といった理由で行動につながっていない現状を示しています。

また、健康情報に対する印象については、「知っておいて損はない」と感じつつも、「続けるのが難しい」「人によって言うことが違う」といった声が見られ、情報の過多と信頼性の問題が複合的に影響していることが読み取れます。

体の不調や健康面で気になっていることとしては、「肩こり・腰痛・関節の痛み」「運動不足」「コレステロール・中性脂肪」といった加齢と生活習慣に起因する項目が多く挙がり、他人から指摘された場合、「素直に受け止める」という前向きな回答が多い一方で、「嫌な気持ちになる」や「恥ずかしく感じる」という方も一定数いることがわかりました。

そのような中、日常的に続けている健康習慣としては、「ウォーキング・ジョギング」「定期的な健康診断」「定期的な水分補給」が上位に挙がりました。

継続の理由としては、「無理なく続けられるから」「自分に合っていると感じるから」といった主観的評価が上位にあり、効果やエビデンスよりも「自分にとってどうか」が重視されている実態がうかがえます。

「自分に合った健康習慣への関心」も約7割と高く、パーソナライズドな健康提案を求めていることがうかがえます。

実際、健康支援サービスの機能についても、「ポイントや特典」「生活ペースに合った提案」「健康データを簡単に記録できる」などが重視されており、中高年の多くが、健康支援において「情報の量」よりも「適合性」や「継続性」を重視していることが浮き彫りになりました。

⽣活習慣改善⽀援サービスなら「Mystar(マイスター)」

今回、「中高年の健康情報との付き合い方」に関する調査を行った株式会社PREVENTは、オンライン完結型⽣活習慣改善⽀援サービス「Mystar(マイスター)」(https://prevent.co.jp/service/#mystar)を提供しています。

■Mystar(マイスター)とは

Mystar(マイスター)は、かかりつけ医・主治医と連携を図りながらモニタリング機器を利⽤し、医療専⾨スタッフから健康づくりの個別指導を提供するサービスです。

モバイルアプリとモニタリング・デバイスを活用し、一人ひとりに最適な形でサポートを行います。

【特徴】

▼ウェアラブル端末を使用しライフログを見える化

活動量計、塩分測定器を使用し、歩数や睡眠、塩分摂取量などのデータを専用アプリに記録することで毎日の測定をサポートします。

※使用する機器が異なる場合がございます。

▼電話とチャットのきめ細やかな個⼈指導

電話指導とチャットによるコミュニケーションでユーザーにアドバイス。完遂率95%以上という⾼いリテンションを誇ります。

▼医療専⾨職による質の⾼い指導

⼼臓リハビリテーション指導⼠、糖尿病療養指導⼠をはじめ、医療機関で疾病管理指導に従事していた専⾨職が担当につき、⼀⼈ひとりの病状に合わせた指導を提供します。

▼累計1万人を超える指導実績と研究に基づく信頼性

これまでに累計1万人以上の方への指導を行ってきた実績に加え、研究結果に基づくプログラム設計を行っています。高血圧症・糖尿病など、中高年世代に多い疾患にも対応できる「信頼できる健康支援」として安心して取り組んでいただけます。

<対象ユーザー>

現在、生活習慣病を服薬治療中の方にプログラムをご案内・提供しております。

対象疾患:脳こうそく、心筋こうそく・狭心症、高血圧症、脂質異常症、糖尿病

※現在「Mystar」のご利用については、ご所属の健康保険組合からのご案内があった方のみお申込みが可能です。

・詳細はこちら:https://prevent.co.jp/service/#mystar

・資料ダウンロードはこちら:https://prevent.co.jp/document/

■株式会社PREVENT:https://prevent.co.jp/

■お問い合わせURL:https://prevent.co.jp/contact/