旅と学びの協議会

旅と学びの協議会(事務局:ANAホールディングス株式会社)では「現代版 かわいい子には旅をさせよ」をコンセプトに、「旅してまなぶ」があたりまえな世の中を目指し、旅の新たな価値創出を目指しています。

旅と学びの協議会では、 第5期目となった2024年度の総括として、本協議会の研究部による〝旅と学びに関する調査〟を初めて実施しました。 旅行者が旅における学びをどのように捉えているか、旅で何を学んでいるかを明らかにすることと、 学びの旅のトレンドを明らかにすることを目的として、インターネット調査を行いました。 本調査を通じて、旅行者が旅を通じての学びに大きな期待を抱いていることが明らかとなり、 更には、旅における学びの経験のキーワードもふまえ、“学びの旅”の傾向・トレンドも見えてきました。 旅と学びの協議会では、本調査のデータを今後も分析・活用しながら、 産官学の多様な連携によって、旅を通じた学びの機会を創出し、人が自らの可能性に気づき、主体的に生きる力を育む社会を目指していきます。

■調査概要

[旅と学びの協議会] 旅と学びに関する調査 概要

-

調査主体:旅と学びの協議会 研究部

-

調査対象者

-

年齢:15歳~79歳

-

居住地:全国(海外居住者を除く)

-

旅行経験:過去2年間に国内or海外で1回以上の旅行経験あり

-

年収:「わからない・回答しない」以外

-

-

調査期間:2024年12月4日(水)~12月9日(月)

-

調査方法:インターネット調査(スクリーニング調査+本調査)

-

集計方法:本調査回答者を性別・年代別にウェイトバック補正(※注)

-

サンプルサイズ

-

スクリーニング調査:1769サンプル

-

本調査:741サンプル(ウェイトバック前)

-

-

調査ボリューム

-

スクリーニング調査:5問

-

本調査:20問

-

(※注)ウェイトバック補正とは、アンケート調査で得られた回答データに偏りがある場合に、実際の母集団の構成比に合わせてデータを修正する統計手法です

[旅と学びの協議会] 旅と学びに関する調査結果 要旨

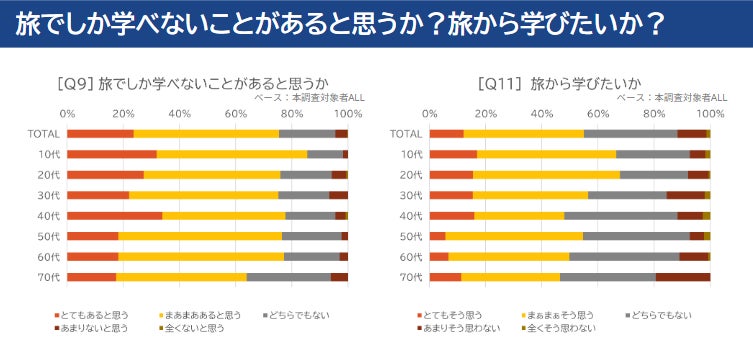

対象者全員の回答のうち、4分の3の方が「旅でしか学べないことがある」と回答。そして、半数以上の方が「旅から学びたい」と、旅における学びに意欲的な回答を得ることができ、旅における学びを、旅行者がどう考えているか、その傾向がよく分かる回答結果となった。

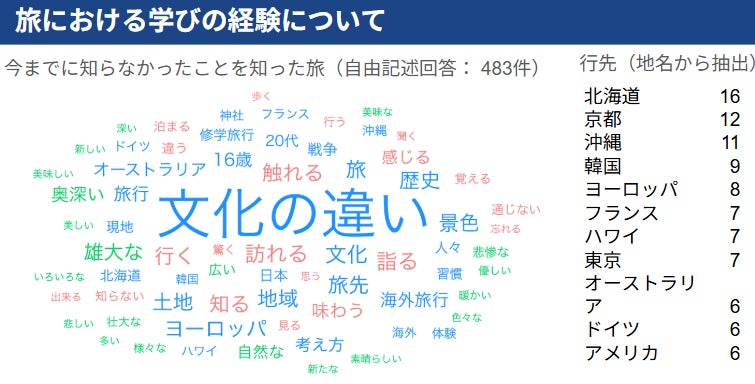

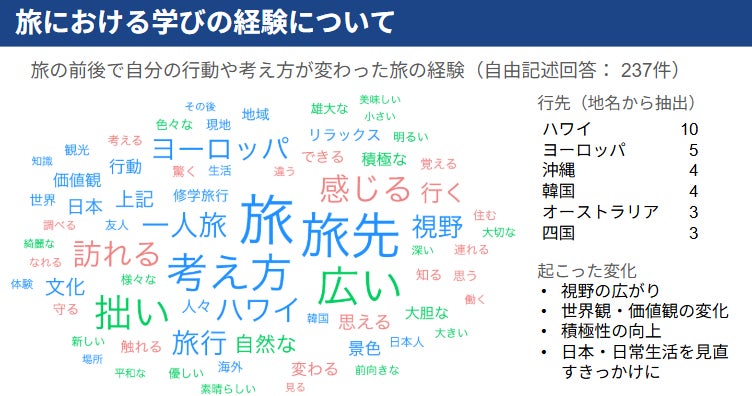

旅における学びの経験について“今までに知らなかったことを知った旅”と“旅の前後で自分の行動や考え方が変わった旅の経験”について、自由記述にて回答されたキーワードをAIテキストマイニングにて抽出。旅先としては、日本国内外問わず、人気旅行先ランキング頻出の北海道・京都・沖縄・ハワイなどが多く、経験としては“五感”を通じて知り得たことや変化を感じていた。

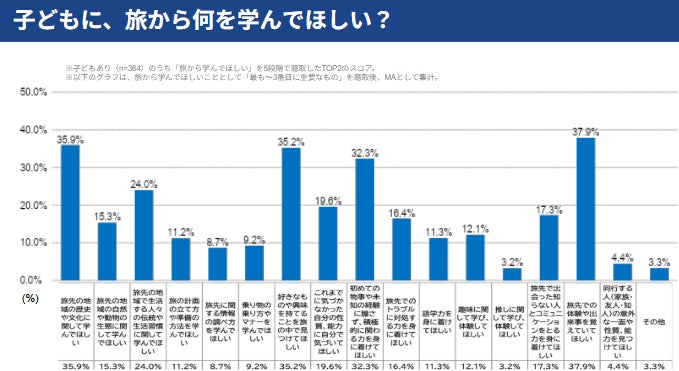

子どもをもつ親は、約7割の方が「子どもに旅から学んでほしい」と期待しており、具体的に、どのようなことを学んでほしいと考えているか、子どもの年齢によって傾向は大きく異なっている。

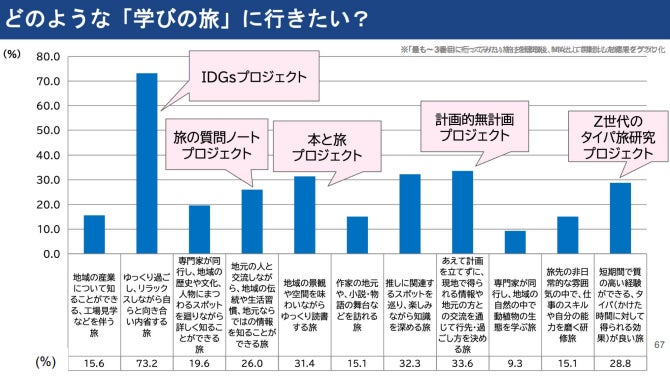

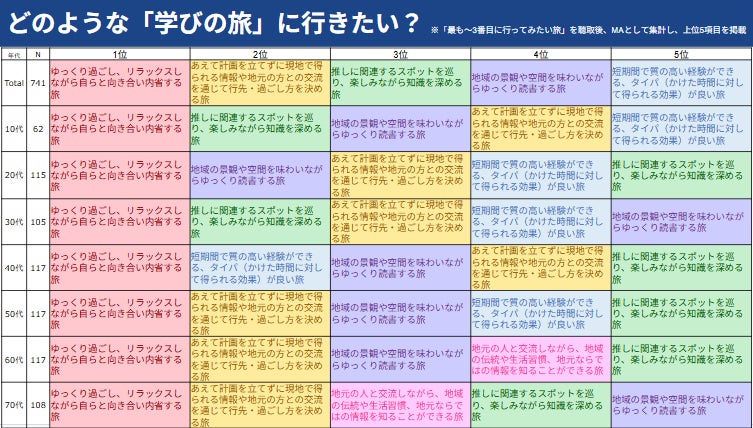

今後、どのような学びの旅に行きたいか、という質問に対しては、“ゆっくり過ごし、リラックスしながら自らと向き合い内省する旅”という回答が7割を超えた。次いで“あえて計画を立てずに現地で得られる情報や地元の方との交流を通じて行き先・過ごし方を決める旅”、“地域の景観や空間を味わいながらゆっくり読書する旅”となった。旅と学びの協議会では、すでに“地域の景観や空間を味わいながらゆっくり読書する旅”として、丸善雄松堂株式会社とANAホールディングス株式会社との共同企画【本と旅】を催行している。

■ “学びの旅”に関する7つのトレンド予測

本調査結果から読み取れる旅行者の志向をもとに、研究部では、“学びの旅”のトレンド予測を行った。最後に、各トレンドの概要と、当協議会で取り組んでいる関連プロジェクトを紹介したい。

-

10・20代向け「初めての海外」や「遠い場所」など、未知の地域への旅

「人生を変えるような旅」を経験したことがある人は、いつもいる場所とは離れた場所で、未知のものや、大自然などの、想像を超える大きなものに出会った経験を挙げている。いつも過ごしている場所から距離のある場所、初めて行く場所を旅先に選ぶことが、「学び」の効果をより高める可能性がある。

-

駒沢女子大学 研究【国内旅行と海外旅行における心理的効果・自己効力感形成の比較研究】

-

-

地域の魅力をともに学び、記録と記憶に残る、親子の学び旅

「子どもに旅から学んでもらいたいこと」と旅行者自身が「旅から学びたいこと」は、共通の傾向があったことから、親子で共に旅し、地域・土地ならではの文化や歴史、食べ物、人との出会いなどの素晴らしい経験を共有し、ともに学ぶ旅がトレンドに。旅先での出来事を写真や動画、旅のノートなどに残し、親子で振り返れば、記録にも記憶にも残る旅になるだろう。

-

2024年発表【「旅の質問ノート」を活用した持続可能な観光地域づくりの事例ー三重県鳥羽市での実証実験からー】

-

2025年3月催行【撮り旅 in ウィーン】

-

-

非日常の中でリラックスしながら、自らを見直し高める旅

全世代で最も人気を集めた「ゆっくり過ごし、リラックスしながら自らと向き合い内省する旅」は、今、最も注目すべき旅なのかもしれない。旅という非日常に身を置き、体験・プログラムを通して、内側から輝き、自らの可能性を引き出す旅が強く求められているのではないか。

-

2024年8月開催【鹿児島県加計呂麻島サミット】

-

2024年より開始【自己評価で旅する IDGs旅】プロジェクト

-

-

あえて計画を立てずに出発!計画的無計画な旅

10代と50代以上で2番目に行きたいという声が多かったのは、あえて計画を立てずに現地で得られる情報をや人との出会い、交流を楽しむ旅だった。直感を頼りに進んでみたり、地元の人に声をかけてみたり。ガイドブックに載っていない、自分だけの旅は、ちょっぴり不安だけど、わくわくするような発見があるはず。

-

2023年 本協議会会員限定でトライアル開催【計画的無計画な旅 in 人形町・水天宮エリア】【計画的無計画な旅 in 渋谷エリア】

-

-

日本や世界の魅力的な場所で、ゆっくり読書に浸る旅

「本は旅の前に読むもの」「隙間時間に読むもの」というイメージを覆す、新しい旅と読書の体験は、特に20代に支持された。旅先で訪れる場所や旅そのものからもインスピレーションを得ながら、各地にある本に出会い、新たに読みたい本も見つかるに違いない。

-

2024年11月催行【本と旅する やまがた 庄内】

-

2025年度催行予定【本と旅する 長野 たてしな】

-

-

推しをきっかけに、楽しみながら、深く学ぶ旅

全年代、男女問わず、「推しに関するスポットを訪れ、楽しく学ぶ旅」が5位以内にランクイン。旅や学びにも、「推し」は欠かせない存在になっている。これからの「学びの旅」を考える際の注目すべきキーワードとして意識していくべきだ。

-

短期間で、真にタイパが良い旅

「短時間で質の高い経験ができるタイパの良い旅」は、10代~50代で意識している方が多く、特に40代に人気で、旅行計画において重視されていることが分かった。ただし、「タイパが良い=かけた時間に対して高い効果を得られること」は、「短時間でできるだけたくさんの場所を訪れる」という考え方とは異なるかもしれず、プランについては深い検討が必要。

本調査は、旅行者が旅を通じた学びにどのような期待や価値を抱いているのかを明らかにするものであり、観光と学びの接点を捉える上で有益な示唆を多く含んでいます。とりわけ、「旅でしか学べないことがある」とする認識が幅広い世代に共有されている点、特に10代と40代の世代に高いことは、観光行動に内在する教育的側面への関心の高まりをうかがわせます。

また、五感を通じて文化 に触れ、新しい学びを得ていることは、旅による視野の広がりや価値観の変化が生まれていることであり、今後の探究的学習や人材育成における旅の活用可能性を考える上で一考に値するものといえるでしょう。

本研究が、観光の多面的価値を捉え直すため広く参照され、今後の実践や理論の深化に資することを期待いたします。

勝手知ったる日常空間から未知にあふれる非日常空間へと飛び出し、視・聴・触・嗅・味覚=五感をフル稼働して、リアルな一次情報を得ることができるのが旅である。本協議会の初代代表理事を務めた出口治明さんの「教養を作るのは人・本・旅」という言葉に象徴されるように、本調査によって、あらためて旅と学びの相関性の高さが証明されたと言えます。 一方で、VUCAの時代を生き抜くスキルを、旅を通じて我が子が身につけることを求める親の声。バーチャル空間に二次情報や発信者の顔が見えない三次情報があふれる社会で、旅でしか得られない一次情報を欲する若者の声。AI・ロボティクス社会が進展する中で、ウェルビーイングの向上を旅に期待する声など、時勢に即した傾向も多くみられました。 本調査の結果をさらに深掘りして、現代のかわいい子たちがどんな旅をしたくて、その親たちがどんな旅をさせたいのか、について協議会メンバーで考えていきたいです。

おわりに

「かわいい子には旅をさせよ」ということわざが、”本当に子どものことを想うならば、つらいことも苦しいことも経験させるのが良い”、と言う教えであるように、旅のようにコンフォートゾーンを出てこそ得られる経験によって、人はよく成長すると考えられてきました。本調査において、人は旅から多くのことを学ぶことができる、また、旅から学びたい、という旅行者の声を、可視化することができたものと考えます。

旅と学びの協議会の研究部では、本調査で明らかになった、人々が旅に出ることで学びたいこと、そして、我が子に学んでほしいと考えていることを、これからの旅における学びに期待されていることとして、今後の研究の深化や、新たな「学びの旅」の提供につなげて参ります。

本記事にお示しした通り、当協議会では多くの研究・開発プロジェクトが、異業種間での多角的なアプローチにより、進行しています。今後の当協議会の活動に、ご期待ください。

丸善雄松堂株式会社

アカデミック・プロセス・ソリューション事業部 営業企画開発グループ グループ長

岩田千穂(旅と学びの協議会 研究部部長)

「旅と学びの協議会」は、ANAホールディングスによって教育工学・幸福学・観光学の視点から、旅の効用を科学的に検証し、旅を学校および社会人教育の次世代手法としての有効活用を提言することを目的として2020年6月に設立されました。

旅と学びの協議会サイト:https://ana-conference.com/

※新規入会をご希望の方は下記メールアドレスまでご連絡ください

ana-conference@anahd.co.jp