公益財団法人スプリックス教育財団

スプリックス教育財団 基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025

2025年9月17日

概要

公益財団法人 スプリックス教育財団(本部:東京都渋谷区/代表理事:常石 博之)は、基礎学力に対する意識の現状を把握することを目的に、「基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025」を実施しました。本報告はその初回報告として、8か国を対象とした調査結果をもとに、基礎学力の中でも特に算数・数学の土台となる計算力に焦点を当てています。保護者・子どもへの意識調査に加え、子どもたちの実際の計算力も測定しました。調査結果のポイントは以下のとおりです。本報告では、これらの結果を踏まえ、子どもの学習意欲を高めるための効果的な方法についても検討しました。

調査結果のポイント

(1) 「AIがあっても計算力は必要」が多数派、ただし保護者と子どもに意識差

調査対象8カ国のうち7カ国で、「生成AIがあっても基本的な計算力は必要」との回答が70%以上でした。また、「計算力は必要」と答える割合は、7/8カ国で保護者のほうが子どもより高く、例えば日本ではその差が約10ポイントでした。

(2) 計算に自信のない子どもほど、計算力は不要と考える傾向

計算力に自信がある子どもよりも、自信がない子どもの方が、「生成AIがあれば基本的な計算力は不要」と考える傾向がありました。自信のなさから、自ら計算しようとする意欲の低さにつながっている可能性が示唆されました。

(3) 自信と計算力に一定の相関

「計算に自信がない」と回答した子どもは、計算テストの成績も低い傾向にあり、両者の間には一定の相関が見られました。これは、自信のなさが単なる主観的な思い込みではなく、実際の計算力の低さを反映している可能性を示しています。

(4)日本では「保護者からの承認」が勉強意欲に強く結びつく

勉強意欲について調べたところ、日本の子どもは世界に比べて「テストで成績が上がる」「課題をやり遂げる」といった成果や達成感に加えて、保護者にほめられることが強い動機となっていることが分かりました。

調査の背景

ChatGPT に代表される生成AIの登場により、複雑な計算や翻訳が容易に行えるようになりました。これにより、「人が学ぶことの意味」そのものが再定義されつつあり、従来は当然のように身につけるべきとされてきた基礎学力の価値も、改めて見直される場面が増えています。

こうした状況のなかで、公益財団法人スプリックス教育財団は、「現代の子どもや保護者は基礎学力をどのように捉えているのか」「その認識は実際の基礎学力とどう結びついているのか」を明らかにするため、「基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025」を実施しました。

本報告は初回報告として、8か国を対象とした調査結果をもとに、基礎学力の中でも特に算数・数学の土台となる計算力に焦点を当てています。PISA、TIMSS、全国学力・学習状況調査などは、文章題における思考力や分数の概念理解といった幅広い側面を扱うのに対し、当財団はその基盤にある計算力に注目しました。

保護者と子どもの計算に対する意識調査を複数の国で実施し、学習意識の傾向の一貫性を確認するとともに、日本の結果を国際的な文脈に位置づけることを目指しました。さらに、株式会社スプリックスが提供する TOFAS (Test of Fundamental Academic Skills)の計算テストを用いて、子どもたちの実際の計算力を測定し、計算に対する自信と実際の計算能力の関係を検証しました。加えて、意識調査から子どもが「勉強したくなる」と感じる要因を分析し、効果的な勉強の動機づけの在り方についても検討しました。

調査方法

|

調査テーマ |

基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025 |

|

調査時期 |

2025年4月~7月 |

|

調査対象 |

世界8か国の小学4年生および中学2年生相当の子どもと、 その保護者(対応関係あり) |

|

調査方法 |

(1) インターネットパネル調査 (2) 調査参加校の教室および自宅での実施 |

|

調査主体 |

スプリックス教育財団が以下に委託して実施 (1) 株式会社クロス・マーケティング (2) 株式会社スプリックス |

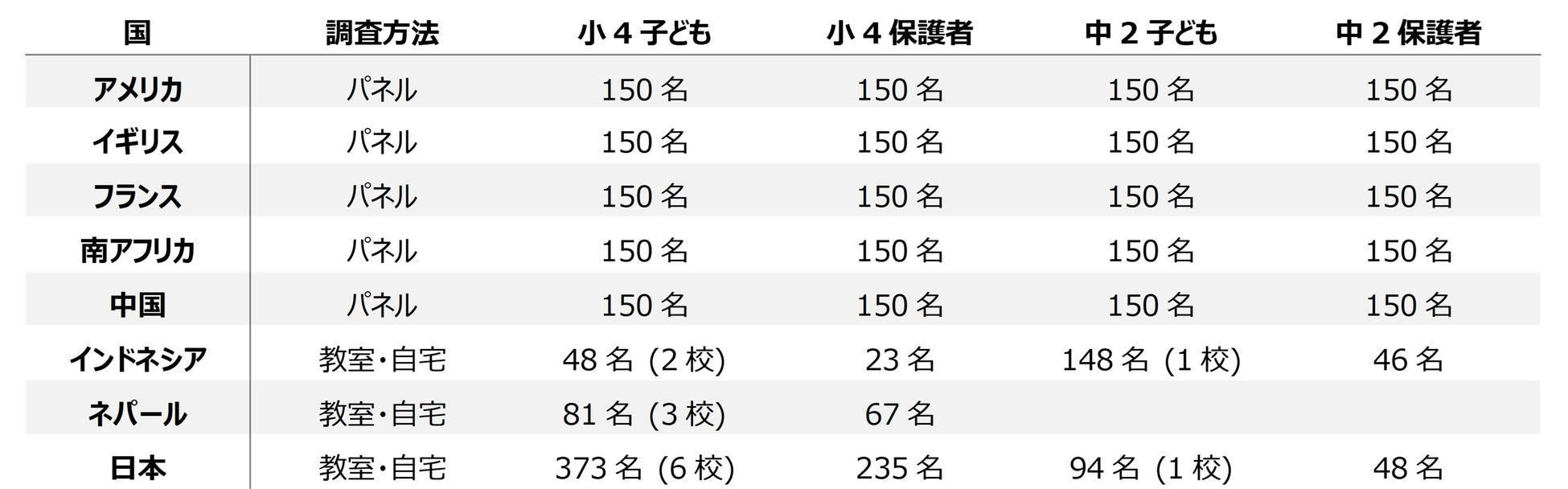

国別の調査人数一覧

留意事項

・学校の教室・自宅での調査(インドネシア、ネパール、日本)では、回答者はランダムに抽出されたものではありません。そのため、便宜上「国名」として記載していますが、特定の地域や学校の結果であることにご留意ください。

・以下、子どもは「小学4年生」を指します。説明の簡潔さを優先し、本文では小学4年生の結果を中心に紹介しています。中学2年生の結果は、添付のPDFをご参照ください。

・本リリースに関する内容をご掲載の際は、必ず「スプリックス教育財団調べ」と明記してください。

調査結果

(1)「AIがあっても計算力は必要」が多数派、ただし保護者と子どもに意識差

生成AIがあっても「基本的な計算力」は現代の子ども達にとって必要かどうかについて、小学4年生の子どもとその保護者に尋ねました。

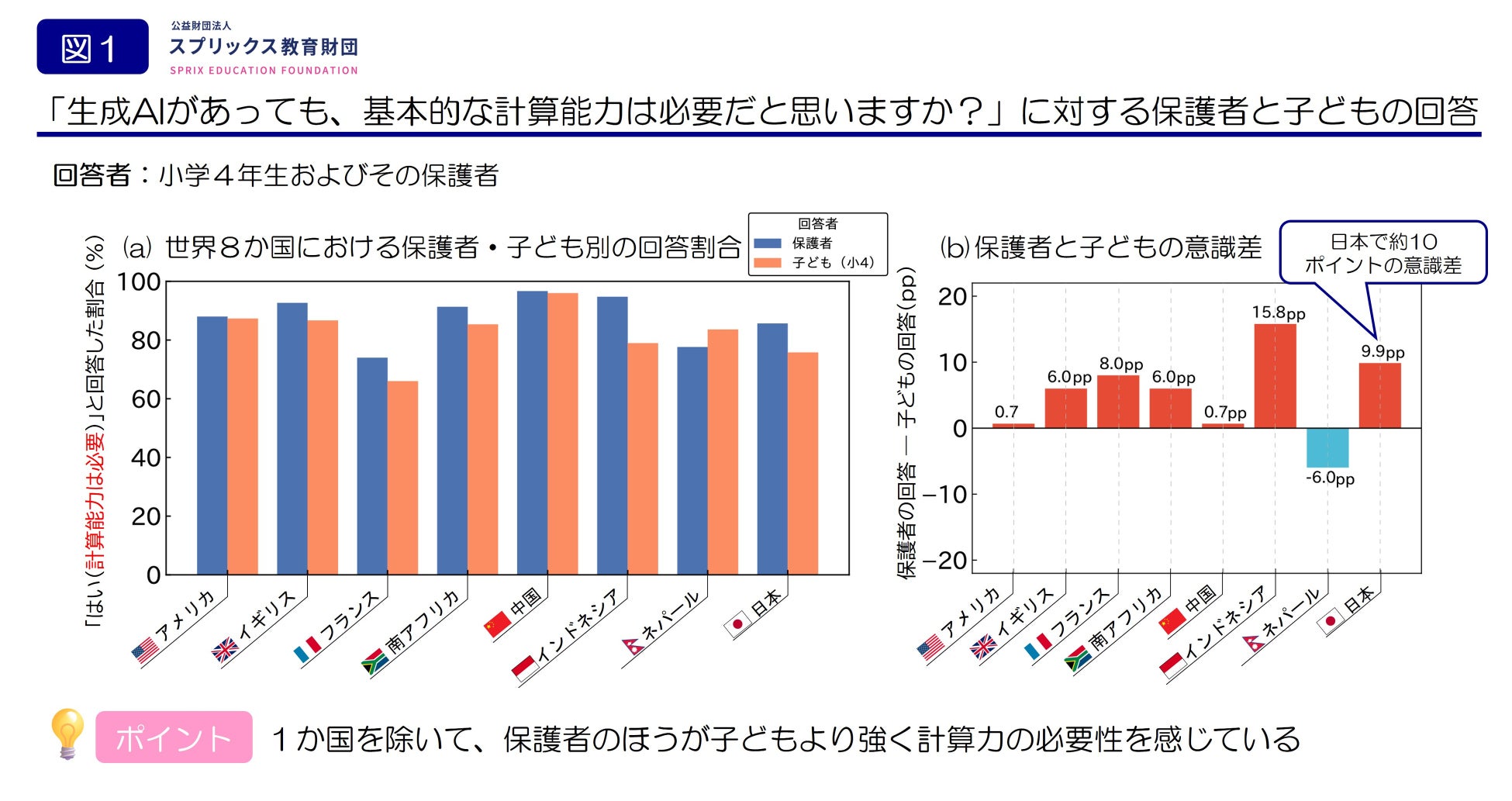

図1(a)は、各国における保護者と子どもが「はい」と回答した割合を示しています。ここでの保護者と子どもは、同じ家庭に属する保護者と子どものペアが対応しているデータのみを示しています。アメリカ、イギリス、南アフリカ、中国の4か国では、保護者・子ども両方で8割以上が「必要」と回答しました。一方、日本では子どもが約75%とやや低めで、フランスでは保護者・子どもどちらも8割を下回り、必要性を感じている人の割合が比較的低い結果となりました。国ごとに多少の違いはあるものの、「生成AIがあっても基本的な計算力は必要」と考える人は、すべての国で過半数を占めていました。

保護者と子どもの意識の差に着目すると[図1(b)]、ネパールを除いた7か国において、保護者のほうが子どもよりより強く計算力の必要性を感じている傾向が確認されました。特に日本では、この差は統計的に有意*であることが示されました。この結果は、世代間の差によるものとも考えられますが、保護者が自身の学習経験や社会経験を通じて、基礎的な力の重要性を実感していることが影響している可能性もあります。

*マクネマー検定でp<0.05

(2) 計算に自信のない子どもほど、計算力は不要と考える傾向

前の項目では、計算力の必要性について多くの子どもが肯定的であることがわかりましたが、中にはそう考えていない子どもも一定数存在しました。こうした認識の違いに影響を与えている要因のひとつとして、本調査では、子どもの「計算に対する自信」に注目しました。

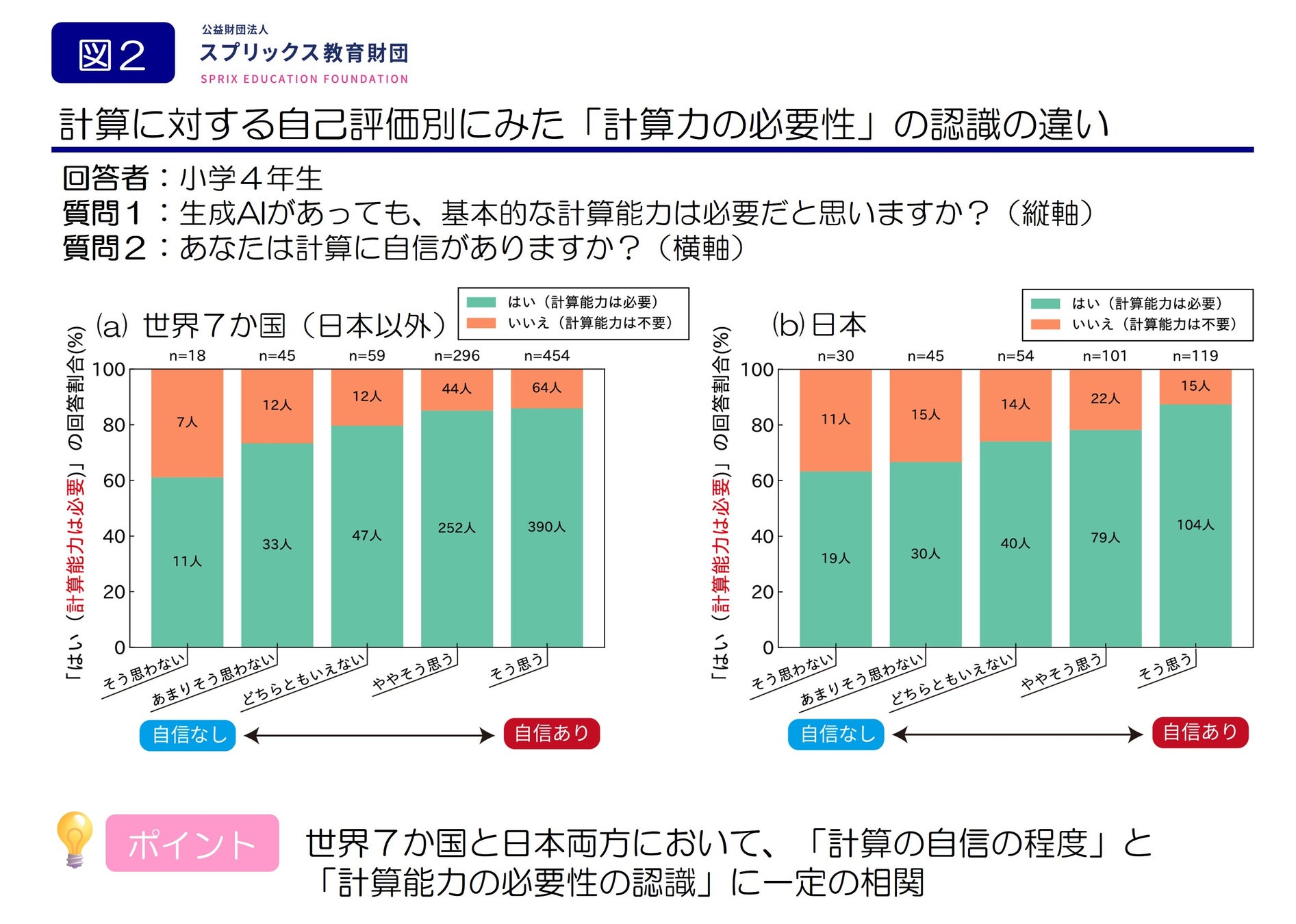

そこで、「生成AIがあっても計算力は必要か」という設問に加えて、「計算に自信があるかどうか」についても子どもに尋ねました。図2は、計算力の自己評価の5段階(「そう思う」〜「そう思わない」)における、「生成AIがあっても計算力は必要」と回答した割合を示しています[図2(a)日本以外の世界7か国、(b)日本]。世界7か国(a)および日本(b)両方において、「計算に自信がある」と回答した子どもでは、80%以上が「計算力は必要」と答えました。さらに、この割合は、自信の程度が下がるにつれて徐々に低下し、「そう思わない(=自信がない)」と回答した子どもでは60%程度にとどまりました。つまり、計算に対する自信が低いほど、「生成AIがあれば計算力は不要」と考える傾向が強まることが明らかになりました。自信のなさが、“AIに任せればよい”という受け身の考え方につながり、自ら計算する意欲を弱めている可能性が示唆されました。さらに、この傾向は日本と、7か国の平均値を示した世界データの双方でおおむね共通して見られ、一定の一貫性が確認されました。

(3) 自信と計算力に一定の相関

自信のなさは、生成AIに頼ればよいという考え方につながり、結果として計算に取り組む意欲や成績にも影響を及ぼす可能性があります。そこで、子どもの計算に対する自己評価と計算テストの成績との関係を調べました。

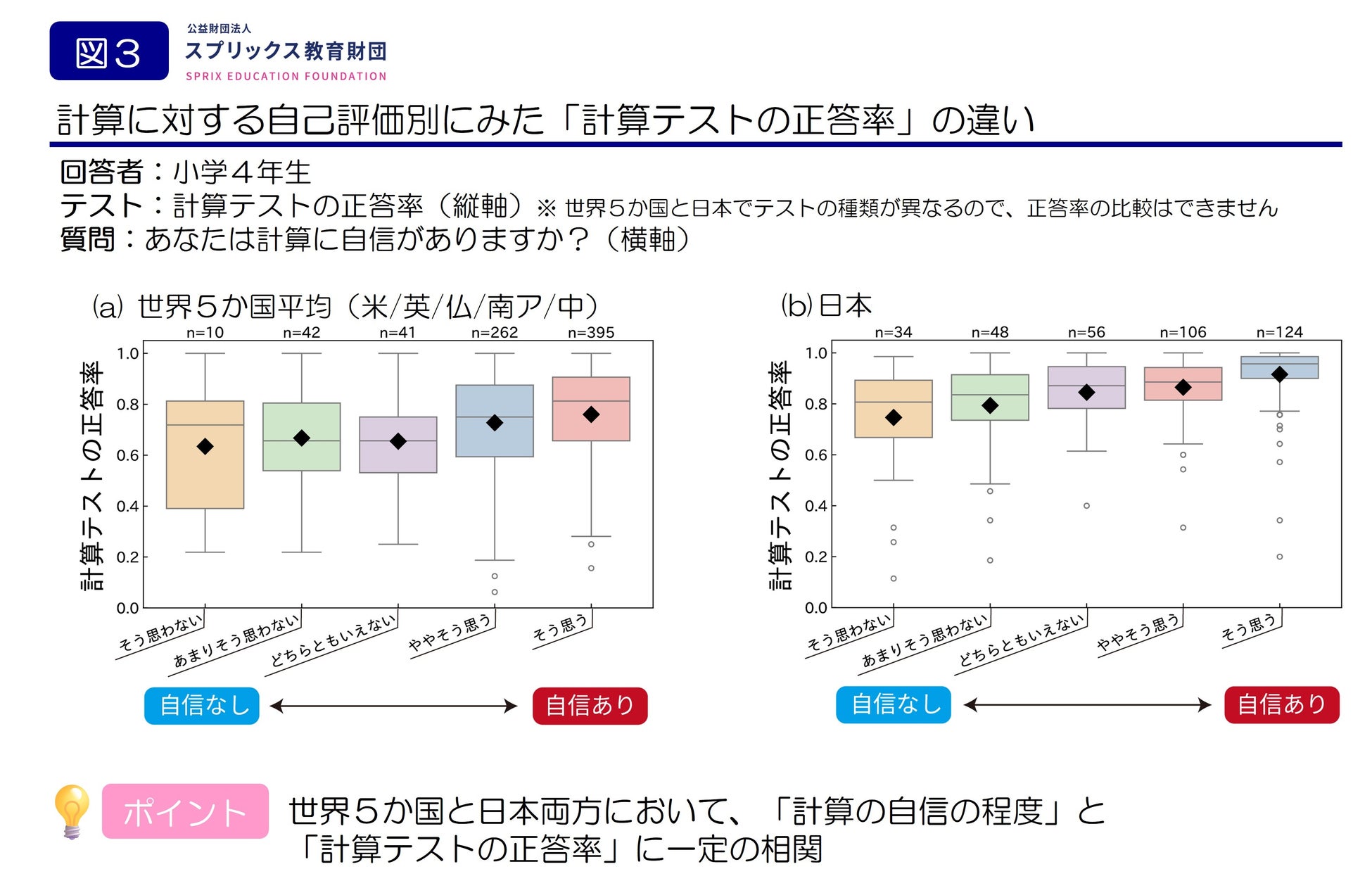

図3(a)と(b)は、それぞれ世界5か国(パネル調査対象国)および日本における計算結果を示しています。なお、パネル調査と教室・自宅調査では全く同じ計算テストを実施しているわけではないため、インドネシアとネパールの結果は除外しています。「計算力に自信があるか」という質問に対する、5段階の自己評価(「そう思う」〜「そう思わない」)ごとに、計算テストの正答率を箱ひげ図で示しました。図3(a)から、自己評価が高いほど平均正答率が高く、自信と計算力には一定の相関関係があることがわかります。自信がないと回答した子どもは正答率も低く、自信のなさが計算力の低さと結びついている傾向が見られました。図3(b)の日本においても同様の傾向が確認され、世界と日本の双方で一貫して同じ傾向が示されたことになります。この結果は、自信のなさが単なる主観的感情ではなく、実際の計算力不足と関係している可能性を示しています。

(4) 日本では「保護者からの承認」が勉強意欲に強く結びつく

子どもの計算に対する自信と成績にはつながりがあることが分かりました。では、その自信や成績を高めるためには、子どもは継続的に学習に取り組む必要があります。そこで、子どもを勉強に向かわせる勉強の動機づけについて、最後に検証します。

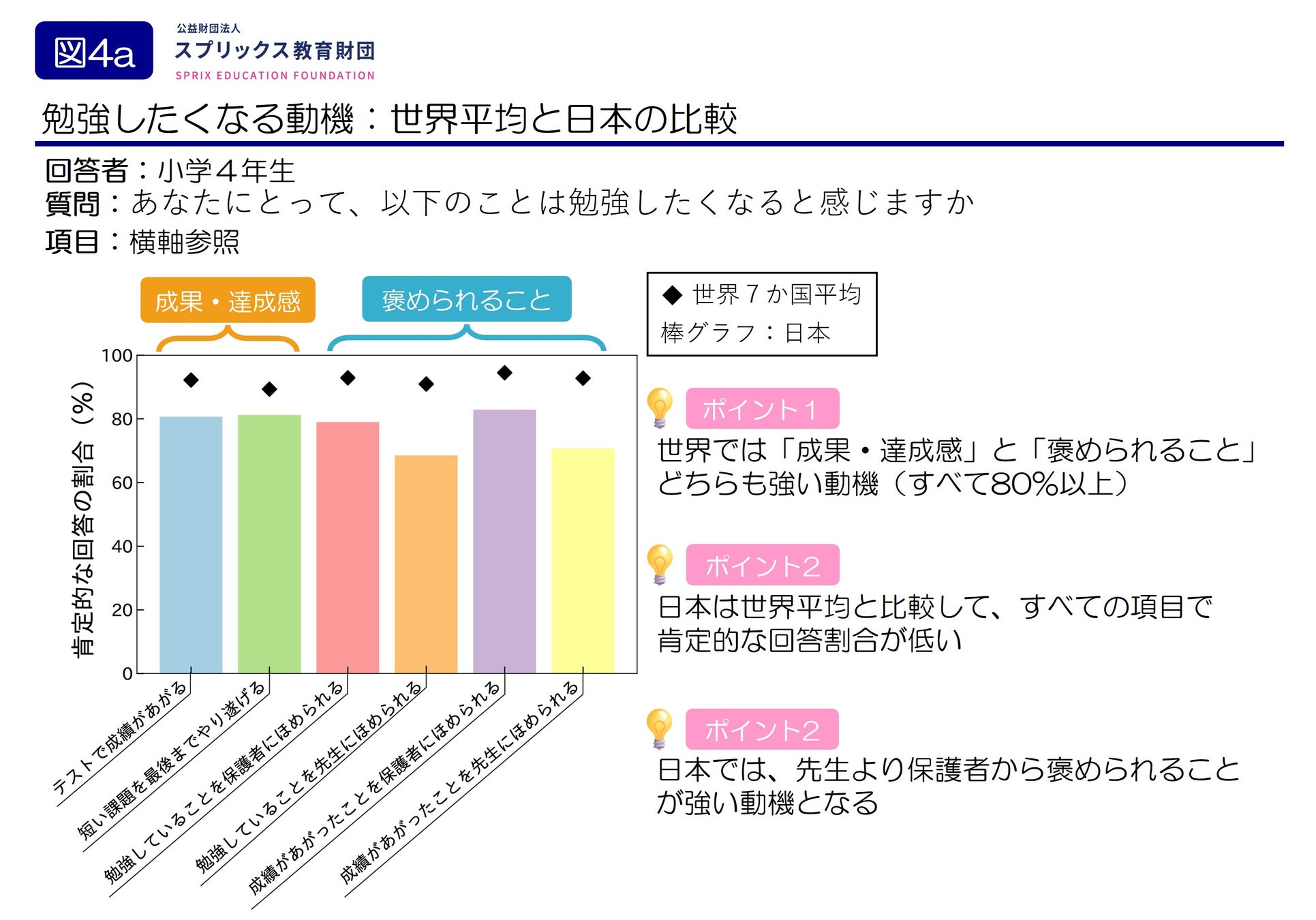

図4(a)は、「あなたにとって、以下のことは勉強したくなると感じますか」という質問に対する子どもの回答結果を示しています。質問項目は全部で6つあり、(1) テストで成績があがる/(2) 短い課題を最後までやり遂げる/(3) 勉強していることを保護者にほめられる/(4) 勉強していることを先生にほめられる/(5) 成績があがったことを保護者にほめられる/(6) 成績があがったことを先生にほめられる、という内容でした。子どもに、これらの項目について5段階で答えてもらい、「そう思う」「ややそう思う」と肯定的な回答をした人の割合をまとめました。ひし形は日本以外の世界7か国の平均、棒グラフは日本の子どもの結果を表しています。

世界全体では、すべての項目で肯定的な回答が8割を超えました。特に「テストで成績が上がる」や「短い課題を最後までやり遂げる」といった成果や達成感に直結する項目が高く、先生や保護者にほめられることと同じか、それ以上に強い動機になっていることがわかります。つまり、励ましの言葉と同様に、テストの結果や勉強の達成感も子どもにとって大きな意味を持つことを意味します。

日本に注目すると、世界と同様に「テストで成績が上がる」や「短い課題を最後までやり遂げる」といった成果や達成感が強い動機となっていました。ただし特徴的なのは、先生からほめられるよりも保護者からほめられるほうが、子どもの勉強意欲と結びつきやすい点です。この結果から、日本の小学4年生においては、保護者による学習への関わりやフィードバックが、子どもの意欲形成において重要な役割を果たしている可能性が示唆されます。

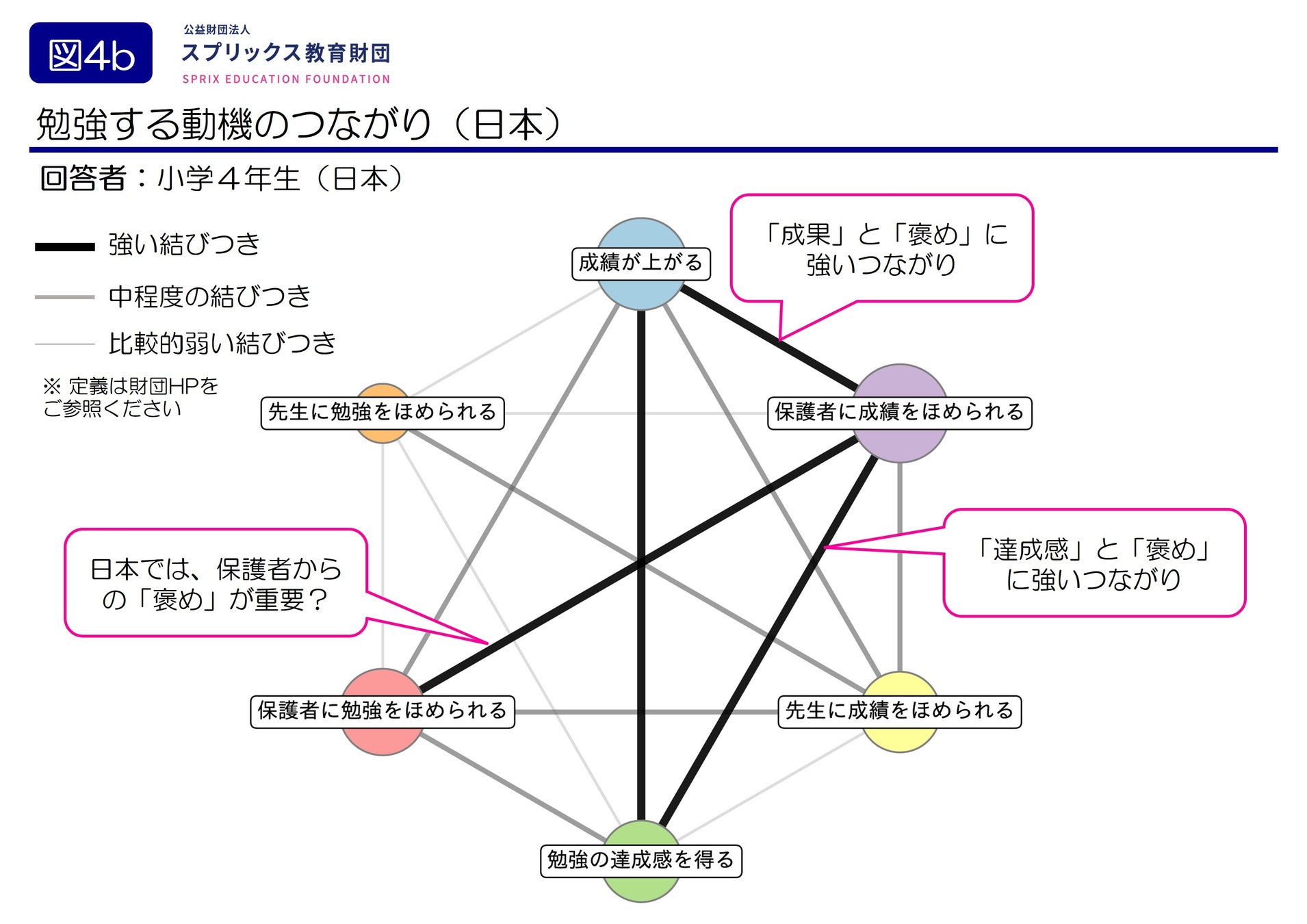

図4(b)は、日本において、6つの要因同士がどの程度一緒に選ばれるかを示したものです。線の太さは二つの要因のうち少なくとも一方を選んだ人の中で、両方を選んだ人の割合を示しています*。太い線は特に強い結びつき、中くらいの線は中程度の結びつき、細い線は比較的弱い結びつきを意味します。たとえば「保護者に成績をほめられる」と「保護者に勉強をほめられる」の組み合わせは強い結びつきを示しており、保護者から成果と努力の両方を認められることが密接につながっていることがわかります。また、「テストで成績があがる」と「短い課題を最後までやり遂げる」といった成果・達成感も、他項目と同時に選ばれやすい傾向が見られました。

*線の太さはJaccard係数(J)に基づき、太い線はJ ≥ 0.80、中くらいの線は0.75 ≤ J < 0.80、細い線は0.70 ≤ J < 0.75。

このように、日本の小学4年生にとっては、(1) 保護者からの具体的な評価や承認と、(2) テストや課題を通じて得られる成果・達成感の二つが、ともに勉強意欲を支える大きな要因であることが明らかになりました。

なお、本ニュースリリースでは小学4年生の結果を報告しましたが、中学2年生を対象とした調査では勉強意欲につながる理由が異なる傾向も見られました。詳しくは、添付のPDFをご覧ください。

調査のまとめ

本調査から、生成AIがあっても計算力などの基礎学力は必要だと考える保護者と子どもが多いことがわかりました。ただし、保護者と子どもの間には意識の差があり、とくに子どものほうが「計算力は必ずしも必要ではない」と考える割合がやや高い傾向にありました。また、計算力に自信のない子どもほど生成AIに頼ろうとする傾向が強く、その「自信のなさ」は実際の計算力の低さとも一定の相関を示していました。

さらに、自信や成績とあわせて、子どもが「勉強したくなる」と感じる理由についても調べました。その結果、勉強意欲には一つではなく複数の要因が重なり合うことがわかりました。世界全体では、「テストで成績が上がる」や「短い課題をやり遂げる」といった成果や達成感が、先生や保護者からの声かけと同じか、それ以上に強い動機となっていました。日本も同様に成果や達成感が強い動機でしたが、特徴的だったのは「誰に認められるか」でした。先生よりも保護者にほめられることのほうが意欲につながりやすく、とくに「勉強したことをほめられること」と「成績をほめられること」が同時に重視される傾向が見られました。

このため、「誰が」「どのような点を」認めたりほめたりすることが、子どもの学習意欲につながるのかを考えることが重要だといえます。特に日本では、保護者が子どもの「目に見える成果」を認めて伝えることが、やる気の向上に直結しやすい傾向が示唆されました。そのため、テストなどで成果を可視化したり、短期間で達成感を得られる課題を設定して家庭で共有したりすることが、効果的な意欲づけの工夫になるかもしれません。そして、こうした勉強の動機づけによって学習の継続が促されることこそが、最終的に基礎的な計算力を定着させ、その重要性への理解を深めることにつながるかもしれません。

本報告は、「基礎学力と学習の意識に関する保護者・子ども国際調査2025」に基づく第一回目の報告です。今後も継続的に調査結果を公表し、国や学年ごとの特徴を明らかにしていく予定です。

調査の詳細は下記よりご確認ください。

<補足>計算テストの内容

本調査で実施した計算テストは、参加方法によって内容が異なります。

-

教室または自宅で参加したグループ:学校の教室において、国際基礎学力検定TOFASの計算テストを受検しました。TOFASは受検する学年・レベルによって問題数や難易度が異なります。

-

インターネットパネル調査のグループ:TOFASの問題を一部抜粋した短縮版(全32問)を実施しました。

そのため、両グループ間で正答率を直接比較することはできません。

出題される問題は、学年に応じた基礎的な計算問題です。例えば、小学4年生では「43×2」、中学2年生では「(5x−9)−(−x−4)」といった内容が含まれます。

TOFAS(国際基礎学力検定)の詳細は下記よりご確認ください。

■公益財団法人スプリックス教育財団 概要

公益財団法人スプリックス教育財団は、社会的支援を必要とする学生に対して奨学金の支給を行うほか、教育に関する調査研究を行いその成果を広く一般に公表し、もって青少年の健全な育成に寄与することを目的としています。

名 称:公益財団法人スプリックス教育財団

設 立:2023年4月

代表理事:常石 博之

事業内容:奨学金の支給、調査研究