日本生命保険相互会社

やりがいや成長、社会への貢献を実感しながら、前向きに働く保育士の姿が明らかに

日本生命保険相互会社(社長:朝日智司、以下「当社」)は、今年3月に保育イノベーションコンソーシアム(以下、「当コンソーシアム」)を始動し、その活動として『保育士の働き方実態大規模調査』を実施しましたので、その結果をご報告します。

当社は、子育ての壁や不安のない社会を作ることを目指す「NISSAYペンギンプロジェクト」の一環として、保育業界全体の課題解決の推進に向け、当コンソーシアムを始動しました。

当コンソーシアムでは、保育現場が抱える課題を明らかにすると同時に、保育士が実際に感じている保育の仕事の魅力も再発見することを目的として『保育士の働き方実態大規模調査』を実施しました。全国の保育士から声を集めた結果、やりがいや自身の成長、社会への貢献を実感しながら前向きに働く姿が見えた一方で、労働環境の課題等も浮き彫りとなる結果となりました。

なお、今回の調査結果を受け、当コンソーシアムでは「こどもたちの未来を照らし続けられる保育へ」という想いを込めて、活動の軸となるステートメントを新たに策定しました。

今後も、当コンソーシアムでは保育士がゆとりを持って子どもと向き合える環境の整備とともに、保育士という仕事の魅力をさらに高めるための取り組みの検討・実施をさらに推進してまいります。

調査概要

調査タイトル:保育士の働き方実態大規模調査

調査方法:インターネット調査

調査期間:2025年6月13日(金)〜 6月18日(水)

回答者:

① 20歳から59歳の保育士 1,521名(現役保育士767名、元保育士543名、潜在保育士211名)

元保育士:保育士を仕事としてやっていたが、今は保育士として勤務していない方

潜在保育士:保育士資格を持っているが、保育士として勤務したことがない方

② 保育士を除く20歳から59歳の一般社員 516名

一般社員:会社員・公務員であり、以下を職種としている人

(総務/人事/経営・経営企画/経理・財務/広報・宣伝/事務・アシスタント/受付・秘書)

※本調査内容を転載される場合は、出典が日本生命保険相互会社であることを明記くださいますよう、お願いいたします。

調査サマリー

1. 保育士という仕事の魅力

・現役保育士の3割以上が「幼少期からの憧れだった」「誰かの役に立っていると実感できる」と回答。

・保育士という仕事の捉え方について、就業前後の比較では全14項目中13項目で数値がポジティブに上昇。

・現役保育士の6割強が「仕事とプライベートのバランスが取れている」と回答。

・辞めたいと思ったことがない理由として、「職場の人間関係」「プライベートとの両立」の項目が上位。一般社員との比較では、「やりがい実感」「職場の人間関係の良好さ」の項目で大きな差。

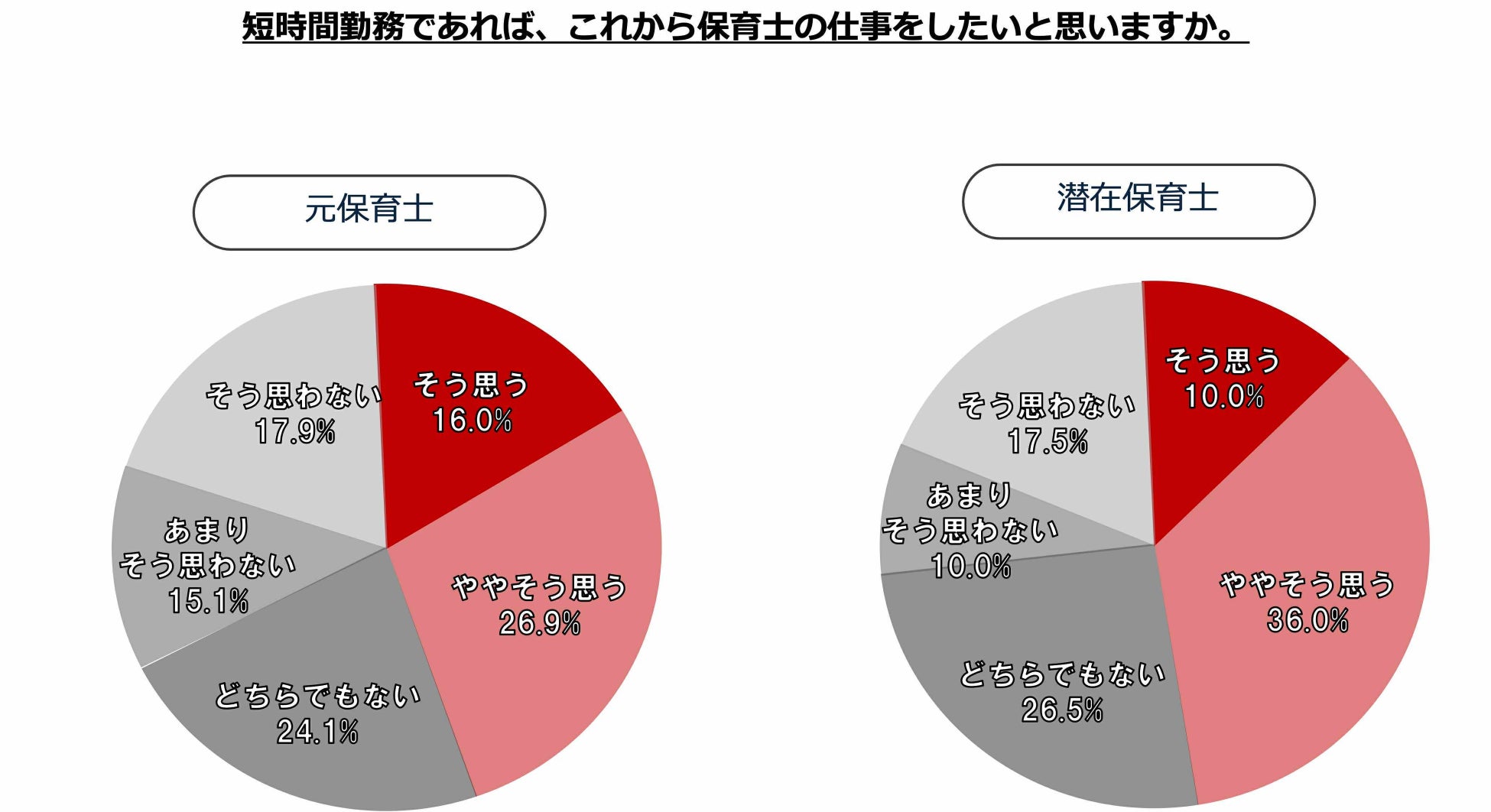

・4割強の元保育士と潜在保育士が、短時間勤務であれば保育士に復帰、もしくは挑戦したいと回答。

2. 保育士を続けるうえでの課題

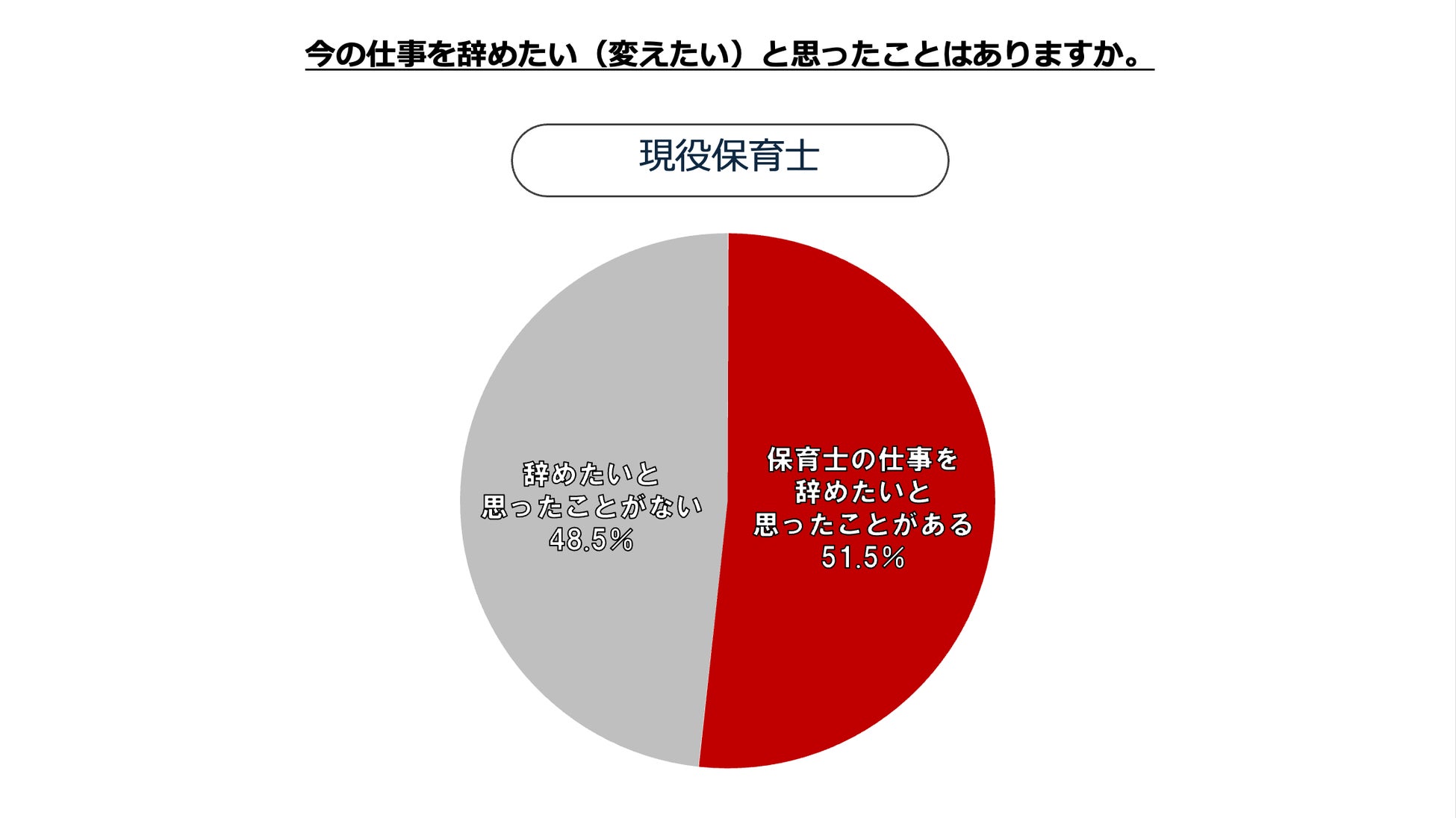

・現役保育士の半数以上(51.5%)が「辞めたいと思ったことがある」と回答。

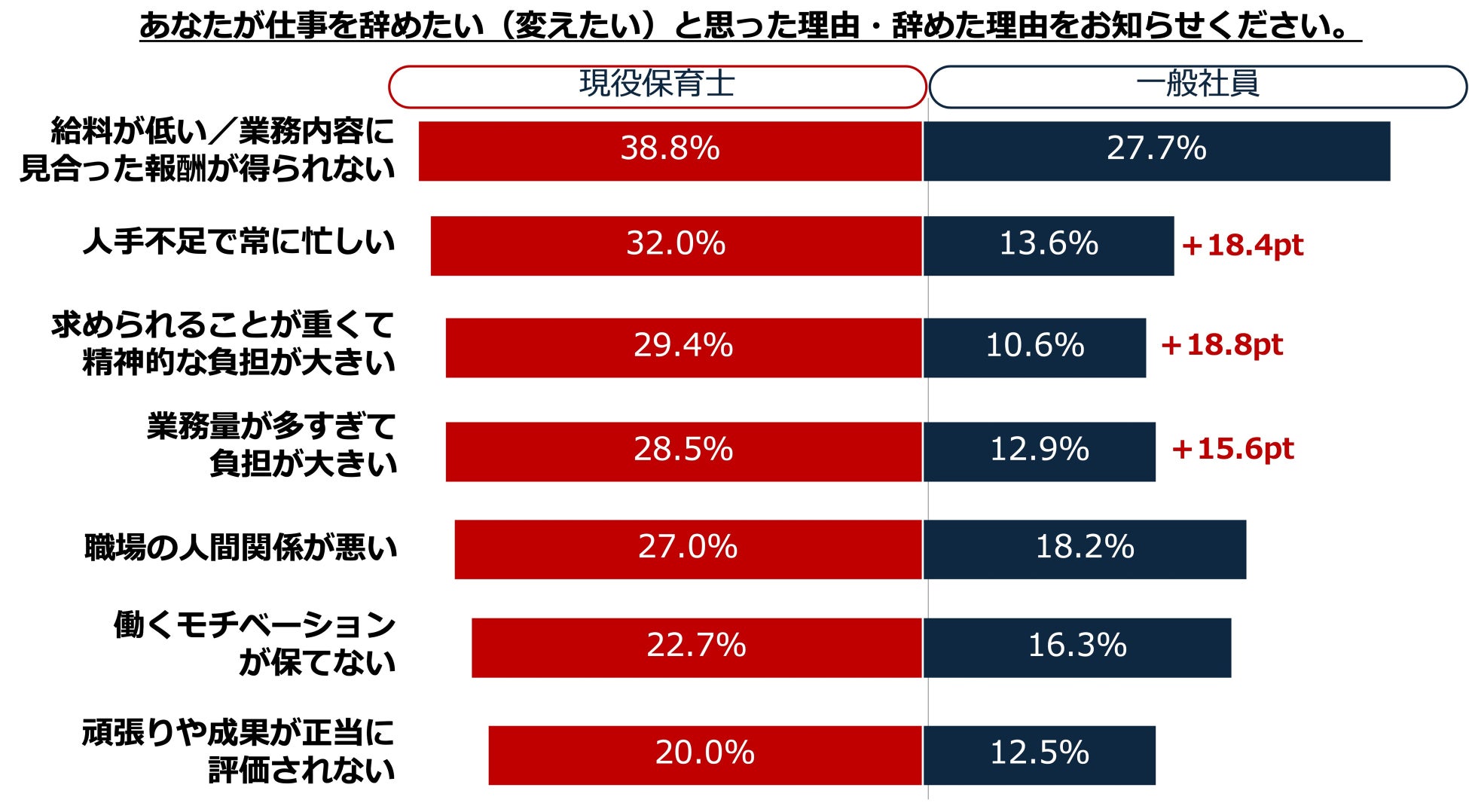

・辞めたい理由の上位は「給料が低い」(38.8%)、「人手不足で忙しい」(32.0%)。

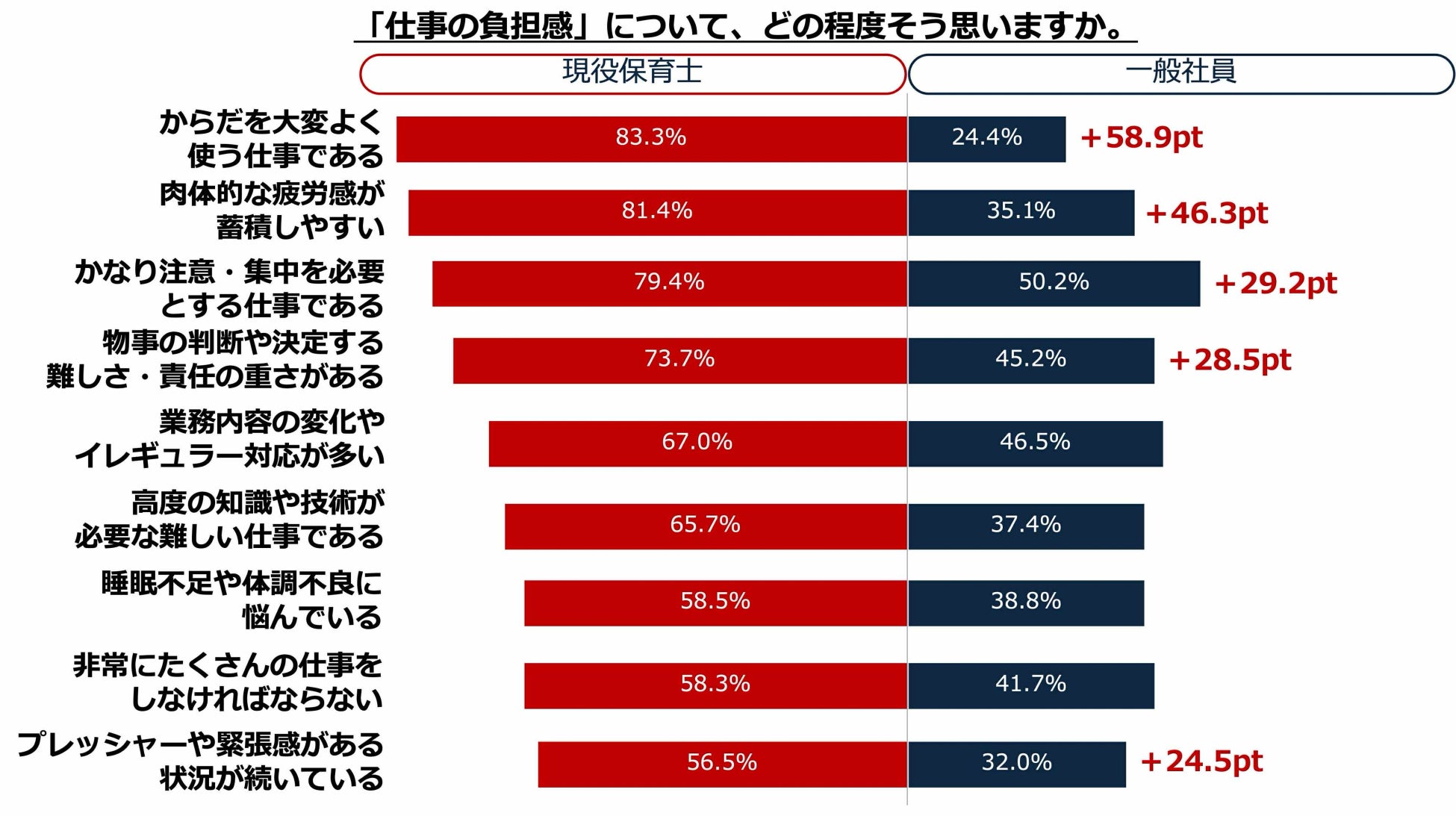

・仕事の負担感について、肉体的な面のみにとどまらず、精神面にも及ぶ現状が明らかに。

調査結果

1. 保育士という仕事の魅力

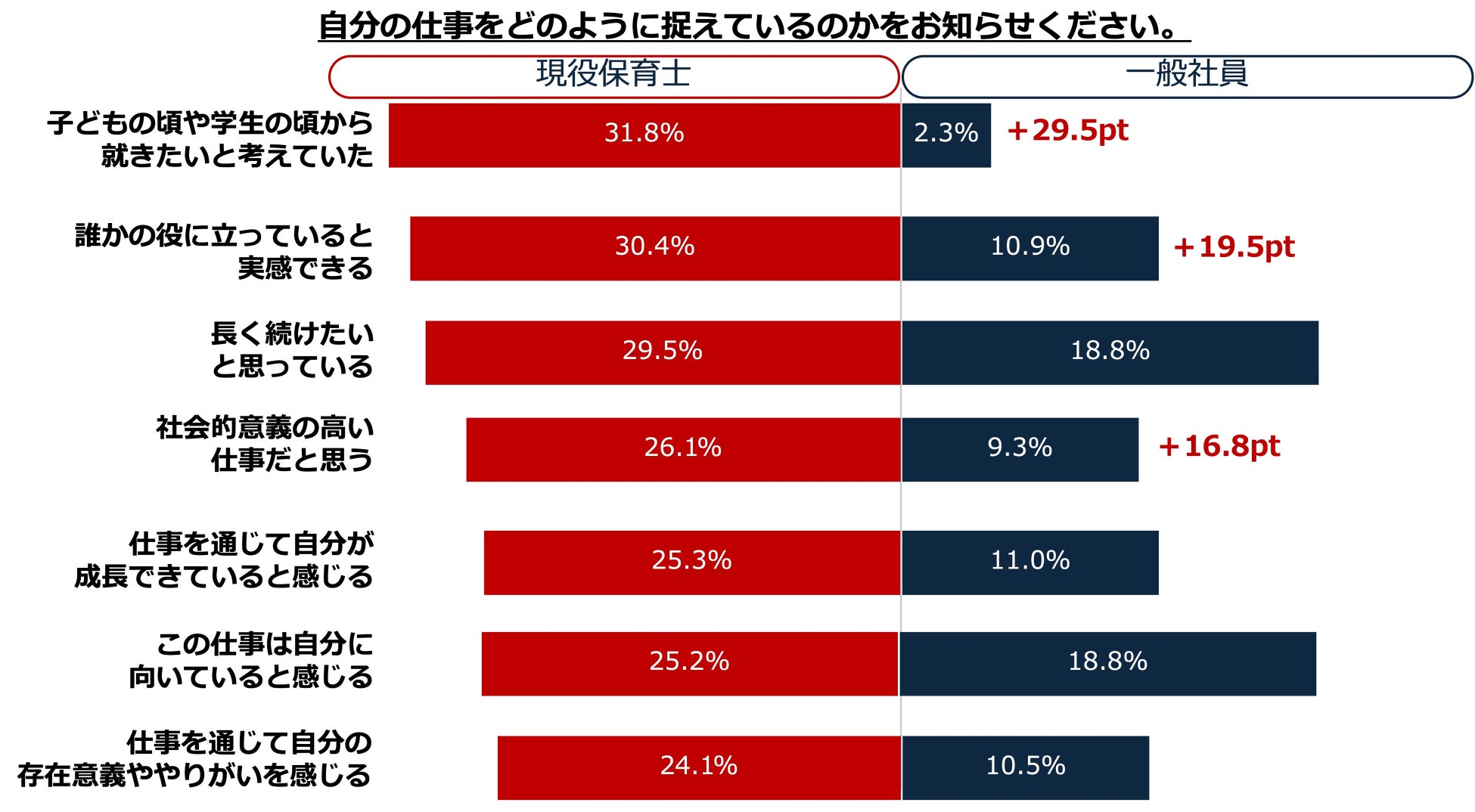

・保育士は、使命感とやりがいを実感できる仕事

「子どもの頃や学生の頃からこの仕事に就きたいと考えていた」(31.8%)、「誰かの役に立っていると実感できる」(30.4%)、「長く続けたいと思っている」(29.5%)、「社会的意義の高い仕事だと思う」(26.1%)といった回答が多く寄せられました。また、一般社員比でも「子どもの頃や学生の頃からこの仕事に就きたいと考えていた」(+29.5pt)、「誰かの役に立っていると実感できる」(+19.5pt)、「社会的意義の高い仕事だと思う」(+16.8pt)といった項目で大きな差が見られます。これらの結果から、多くの現役保育士が幼い頃からの憧れを叶え、社会に貢献しているという実感や、自己成長を感じながら前向きに働いている様子がうかがえます。

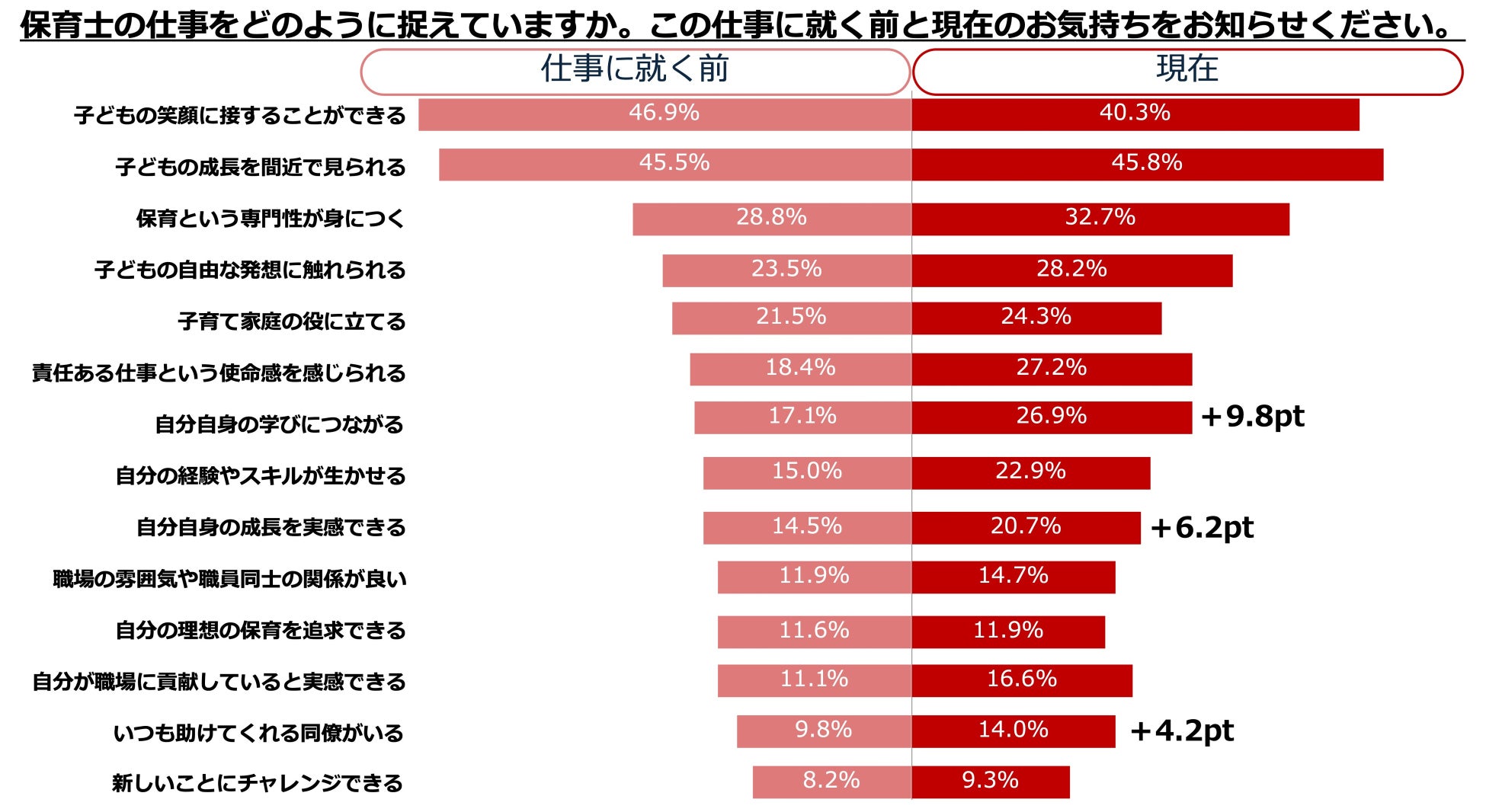

・全14項目中13項目の値が、就業後に上昇

就業前後の比較では、全14項目中13項目で数値が上昇。中でも「自分自身の学びにつながる」(+9.8pt)、「自分自身の成長を実感できる」(+6.2pt)、「自分の経験やスキルが生かせる」(15.0%→22.9%)、「いつも助けてくれる同僚がいる」(+4.2pt)といった項目が大きく伸びています。この結果からは、保育士という仕事が、同僚からのサポートを実感しながら、自身の成長に手応えを感じられる仕事であることが読み取れます。

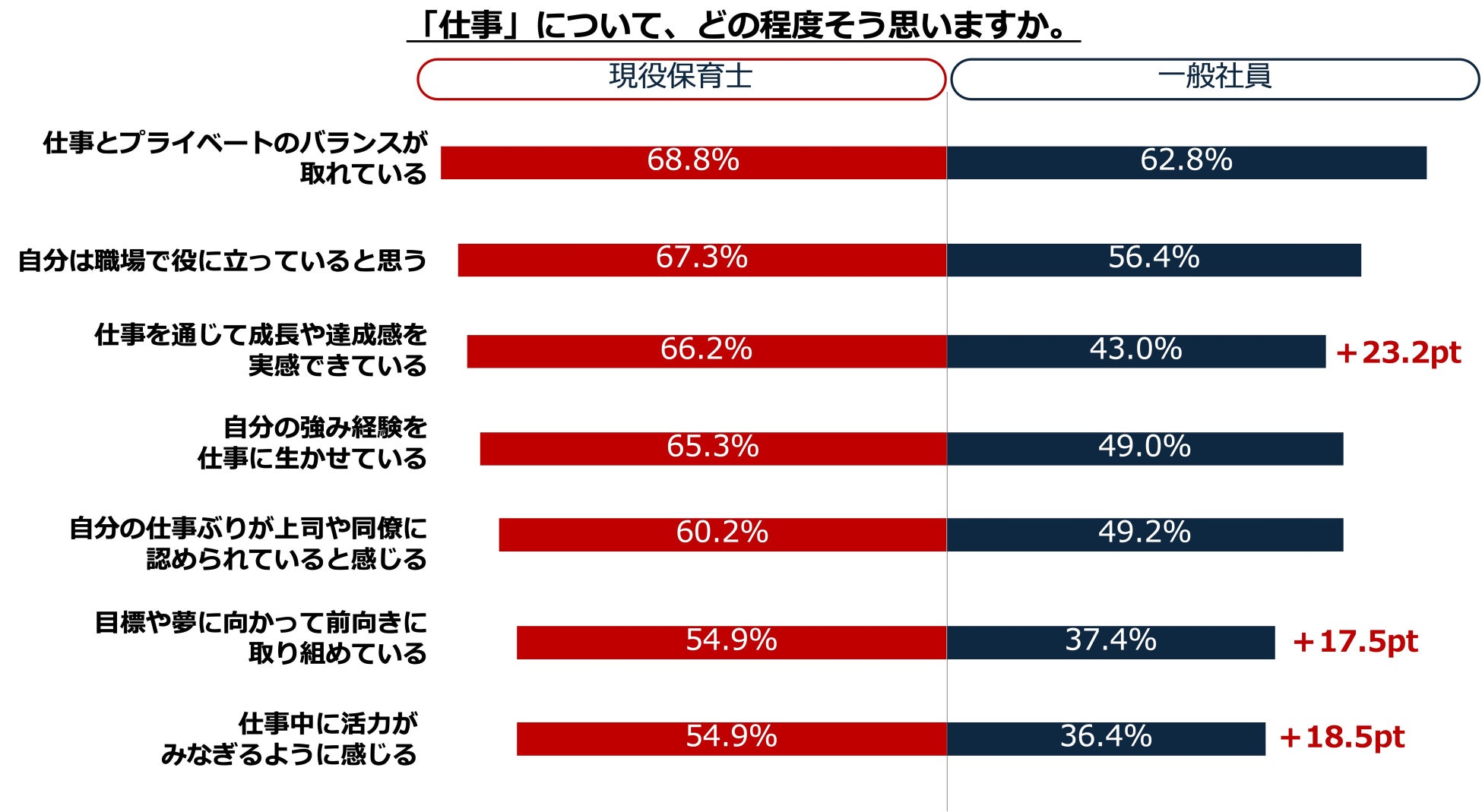

・保育士は「仕事とプライベートのバランスが取りやすい」

「仕事とプライベートのバランスが取れている」(68.8%)の数値が高くなっていることから、多くの現役保育士が生活との両立を実感していることがわかります。また、「自分は職場で役に立っていると思う」(67.3%)、「仕事を通じて成長や達成感を実感できている」(66.2%)、「自分の強みや経験を仕事に生かせている」(65.3%)といった声も多く見られることから、保育士という仕事は、自らの成長や貢献を実感しやすい仕事であると考えられます。

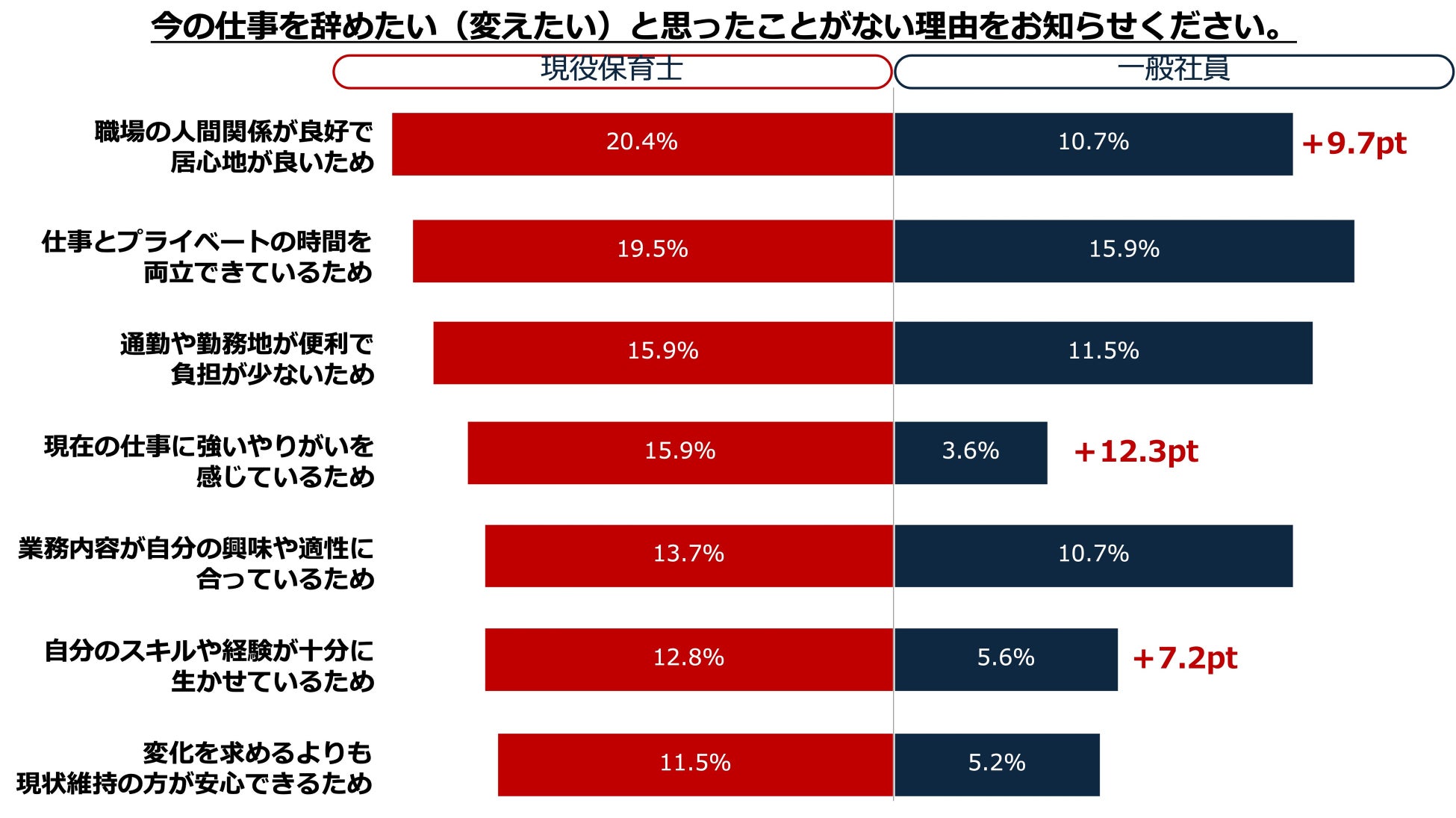

・やりがいや、人間関係の良好さが働き続ける原動力

保育士を辞めたいと思ったことがない理由としては、「職場の人間関係が良好で居心地が良いため」(20.4%)、「仕事とプライベートの時間を両立できているため」(19.5%)、「現在の仕事に強いやりがいを感じているため」と「通勤や勤務地が便利で負担が少ないため」(同率15.9%)といった回答が上位となりました。

一般社員比では、「現在の仕事に強いやりがいを感じているため」(+12.3pt)や「職場の人間関係が良好で居心地が良いため」(+9.7pt)といった項目で、大きな差が見られます。

これらの結果から、多くの現役保育士が自分の成長や社会への貢献を実感しながら前向きに働いていること、そして現場で得られる学びや同僚とのつながりが、働くことの原動力となっていることがうかがえます。

・元保育士と潜在保育士の4割以上が、保育士への復帰・挑戦に意欲的

元保育士と潜在保育士を対象に、短時間勤務であれば保育士として働きたいかと尋ねたところ、元保育士の42.9%が「働きたい」(「そう思う」16.0% +「ややそう思う」26.9%)と回答。保育士という仕事が経験者にとって、柔軟な働き方ができる環境があればまた戻りたいと思えるだけの価値と魅力を持つ仕事であることがわかります。

さらに、潜在保育士でも46.0%が「働きたい」(「そう思う」10.0% +「ややそう思う」36.0%)と回答しており、保育士免許を取得した多くの人が「資格を生かして現場で働きたい」という意欲を持っていることも明らかとなりました。

2. 保育士を続けるうえでの課題

・保育士の約半数が「辞めたいと思ったことがある」

現役保育士の51.5%が「辞めたいと思ったことがある」と回答。その理由として「給料が低い/業務内容に見合った報酬が得られない」(38.8%)や「人手不足で常に忙しい」(32.0%)、「求められることが重くて精神的な負担が大きい」(29.4%)などの声が多く寄せられました。

特に「求められることが重くて精神的な負担が大きい」(+18.8pt)、「人手不足で常に忙しい」(+18.4pt)、「業務量が多すぎて負担が大きい」(+15.6pt)は一般社員との差も大きく、慢性的な人材不足が過重労働やストレスにつながり、保育士の離職意向を高めていることが考えられます。

・肉体的な負荷軽減策に加え、精神的な負荷の軽減策も検討必須

仕事の負担感に関する調査では、「からだを大変よく使う仕事である」(83.3%)、「肉体的な疲労感が蓄積しやすい」(81.4%)が突出して多い結果となりました。一般社員比でも、「からだを大変よく使う仕事である」(+58.9pt)、「肉体的な疲労感が蓄積しやすい」(+46.3pt)の項目で大きな差が見られることから、肉体的な負荷を感じている現役保育士が多いことがわかります。

また、「かなり注意・集中を必要とする仕事である」(+29.2pt)、「物事の判断や決定する難しさ・責任の重さがある」(+28.5pt)、「プレッシャーや緊張感がある状況が続いている」(+24.5pt)といった精神面に関する項目でも、一般社員との比較で大きな差が確認されました。負担は肉体面だけにとどまらず、精神面にも及んでいることがうかがえます。

これらの結果から、デジタル化による労働環境の改善や人員配置の適正化等に加え、心理的ケア等の取り組みも含めた多角的なアプローチが、保育士の負担軽減に必要であることが考えられます。当コンソーシアムでは今回の調査結果を基に、一人ひとりの保育士がゆとりを持って子どもと向き合える環境整備とともに、保育士という仕事の魅力を高めるための取り組みの検討・実施をさらに推進してまいります。

調査の結果を受けて

東京大学大学院教育学研究科附属発達保育実践政策学センター 特任教授

野澤 祥子(のざわ さちこ)

『保育士の働き方実態大規模調査』では、精神的・身体的な負担感や業務過多の状況がありながらも、成長や達成感、使命感ややりがいを実感しながら仕事をしている保育士の方も多いという実態が改めて明らかになりました。保育の持続可能性を高めていくためには、業務過多の状況を改善し、負担感を低減するとともに、一人ひとりの保育士が達成感ややりがいを、より実感できるようにすることが必要です。そのためには、運営業務の合理化や保育の質向上のための取り組み等、保育士の方々が生き生きと働ける環境の整備を進めていく必要があります。また、保育の担い手不足がある中で、乳幼児の育ちを支える保育士の仕事の重要性や魅力を発信していくことも大切なことだと思います。こうした課題の解決に向けて、コンソーシアムのこれからの取り組みに期待しています。

保育イノベーションコンソーシアムについて

<概要>

2025年3月に始動した「保育イノベーションコンソーシアム」は、保育事業者単独では実現が困難な、保育事業者が抱える課題の解決に向けた施策を共同、連携して実施することを目的としています。

現在、保育業界では、保育士不足、DXの遅れ等で現場業務がひっ迫しており、IT化等による保育士の負荷軽減を含む保育事業環境の改善が必要な状況です。

このような状況を踏まえ、業務支援システムの開発・導入による業務効率化支援や、共同調達等のコスト削減による保育所経営の安定化支援、潜在保育士の掘り起こしによる人材不足解消、保育士魅力向上施策等を検討・推進いたします。

また、行政への申請手続きや職員処遇、配置基準、補助金等の各観点での改善要望を取り纏め、こども家庭庁への働きかけを実施いたします。

今後、当コンソーシアムの活動の輪を広げ、保育業界全体の持続性向上とさらなる発展に貢献し、日本社会を担う子どもたちの未来と安心して子育てができる社会の実現に向けた取り組みにつなげてまいります。

<参画法人>

株式会社学研ホールディングス、株式会社グローバルキッズ、社会福祉法人すくすくどろんこの会、株式会社ニチイ学館、ニッセイ情報テクノロジー株式会社、日本生命保険相互会社、ライク株式会社

<ステートメント>

<ステートメントに込めた想い>

コンソーシアム各法人で保育業界の課題や目指したい姿の議論を重ねてきた中で、

常に真ん中にある想いは、「こどもたちのために保育の現場がどうあるべきか」です。

こどもたちが初めて社会に一人で立つ場所、

家族にかわって守り・育てる特別な場所である保育園をもっと良くしていきたい。

保育のしごとが好きなおとなたちが、常にゆとりをもち、

こどもたちの今と未来に笑顔で寄り添いつづけられるように。

わたしたちが心をひとつに取組みをつづけていくという決意を込めています。

NISSAYペンギンプロジェクトについて

2022年4月に始動した「NISSAYペンギンプロジェクト」では、グループ会社一体となって子育ての壁や不安をなくす商品・サービスを拡充していくとともに、子育てについて考えるきっかけとなる情報発信等を通じて、賛同いただける企業・社会を巻き込み、次代を担う子どもたちが安心して暮らせる仕組みづくりや心の健全育成に向けた取り組みを拡げています。