株式会社三菱総合研究所

『令和のコメ騒動』 の振り返りから

株式会社三菱総合研究所(代表取締役社長:籔田健二、以下 MRI)は、コメの安定供給に向けた水田政策・コメ政策のあるべき方向性について提言します。『令和のコメ騒動』の根本原因を考察した上で、足もとの増産、目標値・ビジョンの明確化、農村問題の同時解決など、今こそ求められる具体策をまとめました。

1. 背景

令和6年(2024年)秋から、コメの価格高騰が始まりました。この価格高騰は『令和のコメ騒動』と呼ばれ、令和7年(2025年)8月末においても、価格は対前年比で高止まりの状態が続いています。

また、一部報道で「令和9年度からの『水田政策の抜本的な見直し』の検討を政府が進めている」と報じられています。コメの価格高騰や水田政策は、農業従事者だけでなく一般消費者からも高い関心を集めており、水田政策・コメ政策のあり方が問われています。

2. 本提言の概要

MRIでは、『令和のコメ騒動』の根本原因を考察し、それを受けた水田政策・コメ政策のあるべき方向性を提言にとりまとめました。「当面のコメ増産のために取り組むべきこと」と「中長期的に取り組むべきこと」に分けて研究し、さらに、より長期的な課題である「農村問題」についても、重要課題の一つとして検討しました。

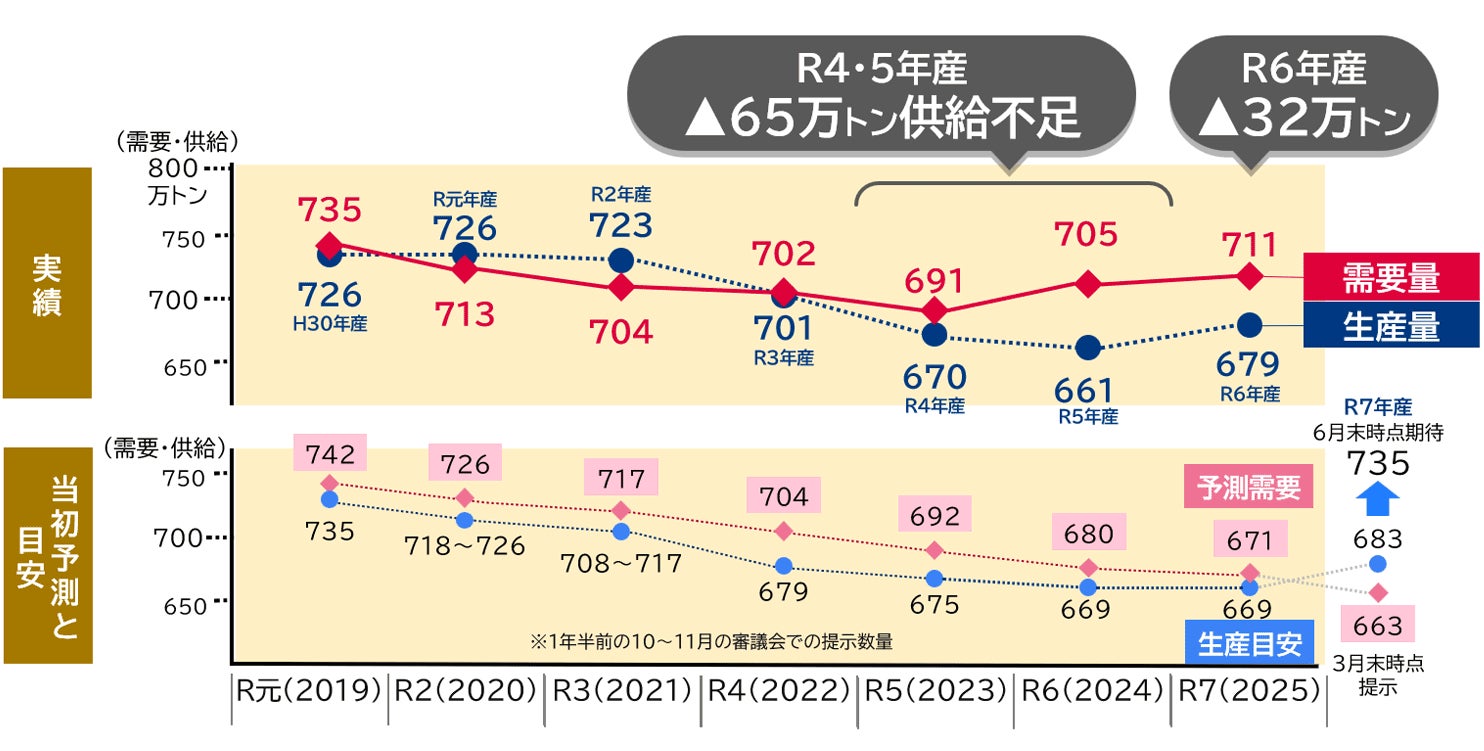

コメ価格高騰の直接原因は需給バランスの崩れ

コメ価格高騰には複数の原因があると報じられていますが、直接的かつ根本的な原因は、需要に対して供給が足りなかったこと(需給ギャップ=供給不足)だと考えます。図1のとおり、令和5・6年(2023・2024年)分の需給バランスはマイナス65万トン、令和7年(2025年)分はマイナス32万トン、合計97万トンの需給ギャップ(供給不足)がありました。詳細はレポート本文で言及していますが、コメは経済学的に供給不足が価格高騰につながりやすい商材であり、結果として97万トンの需給ギャップが今回の『令和のコメ騒動』を引き起こしました。

図1 令和元年から7年にかけてのコメの需給・在庫の状況

まず足もとの増産に取り組む

コメの価格高騰により、国民の経済的負担は大幅に増加しています(2023年:約1.1万円/1国民 → 2024年:約2万円/1国民に増加。推計の詳細はレポート本文)。そこで、まずはコメの価格を下げるためのコメ増産に取り組む必要があります。しかし、急激な増産は、急激な価格低下をもたらす可能性があり、コメの増産は簡単ではありません。そこで、コメ増産にあたっては事前の対策が不可欠と考え、以下三つの施策を提言します。

【コメ増産・コメ価格適正化のための施策】

施策1: 転作作物への助成の適正化

今回の『令和のコメ騒動』は転作作物にシフトしすぎたことが要因の一つ。転作作物の助成単価の適正化を実施

施策2: 非主食用米の事後的活用

主食用米を中心としたコメ全体の生産量目安を持ちつつ、主食用米の需要からあぶれる部分を、事後的に非主食用米(備蓄米や加工用米など)に回すような制度を設計

施策3: 主食用米価格が低下しすぎた際の所得補償の設計・周知

増産に耐えうる所得補償制度の設計と、制度への農業従事者理解の向上

■中長期の目指すべき状態をピン止めする

上記の個別具体的な施策を展開するうえでは、中長期的な目線で、生産量やコメの価格に関する目標値・ビジョンを確実に持つことが重要です。特に、今回のコメ騒動で明らかになったように、国民の食生活を守るうえで、「コメの価格を一定の水準以下におさえる」という目標も明確に持つべきだと考えます。

水田面積の目標 : 有事も踏まえた水田面積の設定

(設定案)

2024年7月の提言「食料安全保障の長期ビジョン」では、「現状430万haの耕地面積は、国民1人あたり3.5aという食料安全保障上のギリギリの水準であり、2050年時点の人口を1億人と仮定しても350万haの耕地面積を維持することが必要である」と提言しました。加えて、日本の気候・風土との相性も考慮すると、いざという時(輸入途絶などの有事の際)には、小麦等よりもなるべくコメを作付けできるようにしておく環境が望ましいと考えます。したがって、主食用米面積:約100万ha(人口減を考慮)に加えて、非主食用米用面積(=有事の際にコメが作付けできる面積):約100~140万haを踏まえた目標設定が必要です。

コメ価格の目標 : 農業者が再生産できる価格 & 消費者が購入できる価格 の設定

(設定案)

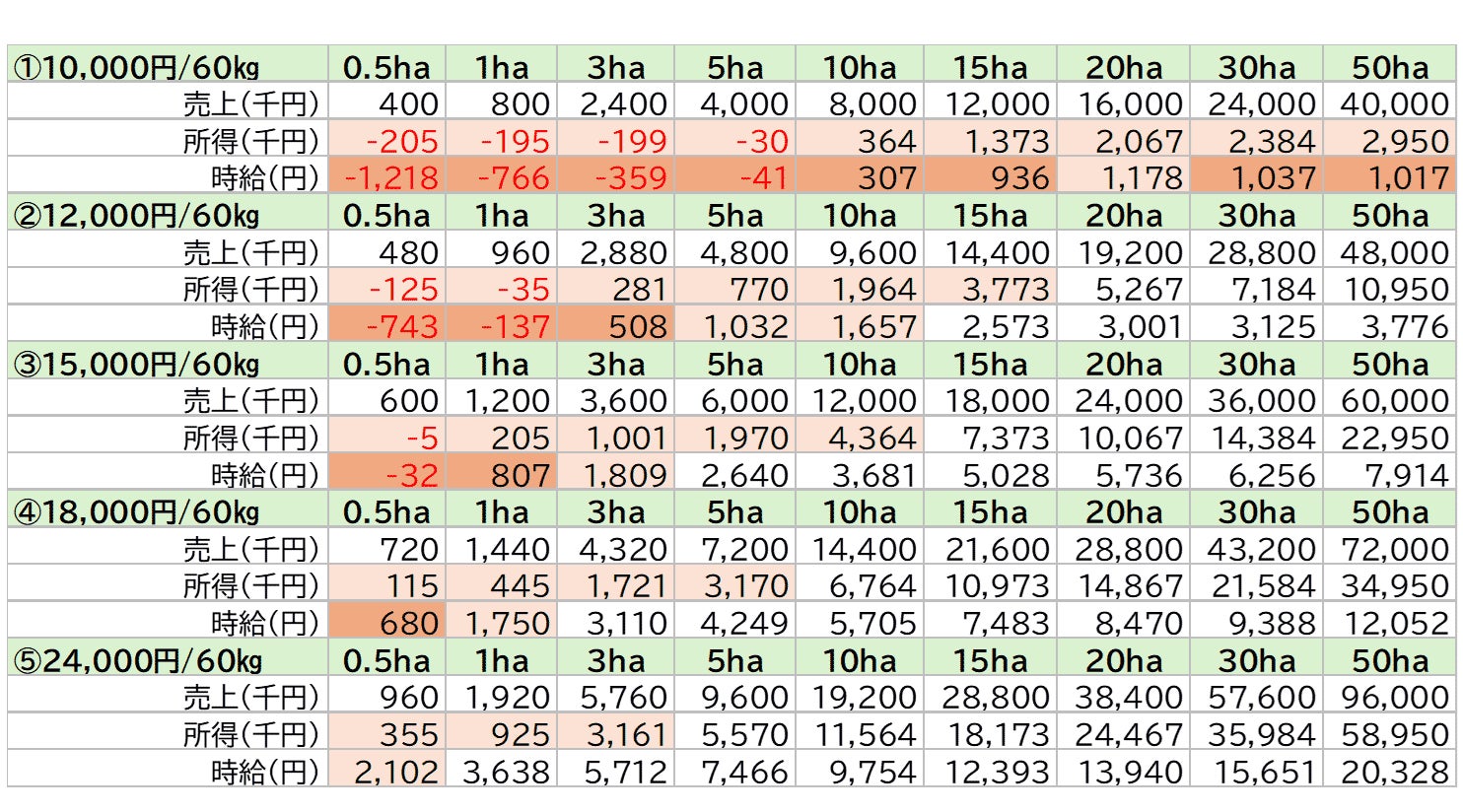

図2のとおり、多くの農家の経営が成り立つコメ価格は「概算金ベース④18,000円/60kg水準」で(詳しい考察はレポート本文)、小売コメ価格に換算すると3,250円/5kg程度です。この価格であれば、他の食料品と同様の価格上昇で抑えられ、一般消費者が購入できる価格水準であると考えられます。

上述のとおり、「農業者の再生産」と「消費者の継続的な購入」が両立する水準での目標設定が必要です。

図2 コメ価格(概算金ベース)別の農家規模別の売上・利益・所得など

※所得500万円以下、時給2,500円以下に網掛け。時給1,000円以下に濃い網掛け

出所:農林水産省ウェブサイトデータなどを基に三菱総合研究所作成

もう一つの重要な検討課題:農村政策

上述したコメ問題は「食料供給としてのコメ問題」です。もう一つ重要な「コメを作る農村問題」についても検討が必要です。人口が減り、食料供給のためのコメを「条件有利な平地農業地域」ですべて賄えた場合に、「条件不利な山間地域の農村はどうなっているのか」「どうすべきなのか」も考えなければなりません。

MRIでは、①積極的に農業を維持させるべき地域とそうでない地域の見極め、②地方自治体などの公的機関の積極的関与、という大胆な案を提案しています。しかし、これは、コメ作りだけの問題ではなく、農村コミュニティ、国土開発・維持の問題でもあり、一朝一夕では解決できないと考えます。引き続き、関係省庁を巻き込んだ丁寧な議論と対策が必要です。

詳細はレポート本文をご参照ください。

3. 今後の予定

今後、食料・農業・農村基本計画の策定が進む中、MRIは総合的・科学的・客観的なデータに基づく分析を行います。また、農業生産の現場における知見のもと、社内外のさまざまなプレイヤーの視点を統合して、食料安全保障に向けた政策提言を継続し、中長期的な「豊かな食卓」の実現に貢献します。

→ レポート全文:コメ安定供給に向けた政策の方向性